适应湿热气候的皖中地区传统民居绿色营建技术研究

——以合肥地区为例

王 薇,韩子藤,夏宇轩,安东兵

引言

在当代建筑体系下,回应气候的建筑设计方式逐渐被重技术的方式所取代。在达到高效控制建筑环境目标的同时,也相应地带来了建造和运行成本增加、资源消耗加剧、生态环境退化等负面影响。传统民居在千百年的发展中,深谙当地的资源、气候和技术,在缺乏机械环境控制手段的条件下,充分运用有限的技术资源,来应对气候因素对建筑的影响,并与自然环境形成良好的互动关系。因此,汲取传统建筑的营建智慧应用到现代的绿色建筑设计中,对于促进节能减排、助力双碳目标的实现具有重要意义。

1 合肥地区传统民居概况

1.1 合肥地区地理气候条件

合肥地貌分区属江淮丘陵和沿江平原,有江淮分水岭自肥西向市区延伸,形成合肥地势中间高,南北低的特点。江淮分水岭以南为长江水系,沿巢湖一带形成冲积平原,地势平坦,土地肥沃,圩畈绵延。江淮分水岭以北为淮河水系,大部分为海拔高程30—50 m的丘陵台地[1]。

合肥气候为亚热带湿润性季风气候。四季分明,气候温和、雨量适中、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中、冬季寒冷。年平均气温15.7 ℃,日照约2 100 h,降雨量近1 000 mm,梅雨季节往往引起洪涝灾害[2]。

1.2 协同理论与传统聚落演进耦合关系

合肥的传统民居同时受到来自皖北淮河圈和皖南徽州文化圈的辐射,外加明代江西、徽州移民的迁入[3],在外形与营造上吸纳融合南北方传统民居的特点,形成类型丰富的建筑形式。主要类型有三种:皖西北圩寨、江淮天井式民居和江淮院落式民居。

1.3 合肥地区传统民居特征

1.3.1 空间形制特征

由于江淮地区是南北方的地理分界,使其成为中国北方与南方两大建筑风格交会融合的地带。合肥地处江淮,其传统民居建筑风格受北方院落式和皖南徽派民居建筑风格影响,兼容并包,形成了自己独特的风格[4]。天井式民居的空间形制以天井为中心,中轴对称均匀分布。院落式民居的空间形制以院落为中心,环绕其布置上下房和厢房等生活居室,有轴线关系但不受约束,院落尺度介于北方合院和皖南天井院民居之间。天井院落混合式民居则大多为两到三进,由天井和院落共同串联起生活空间,布局形制体现家族结构,强调中轴对称。

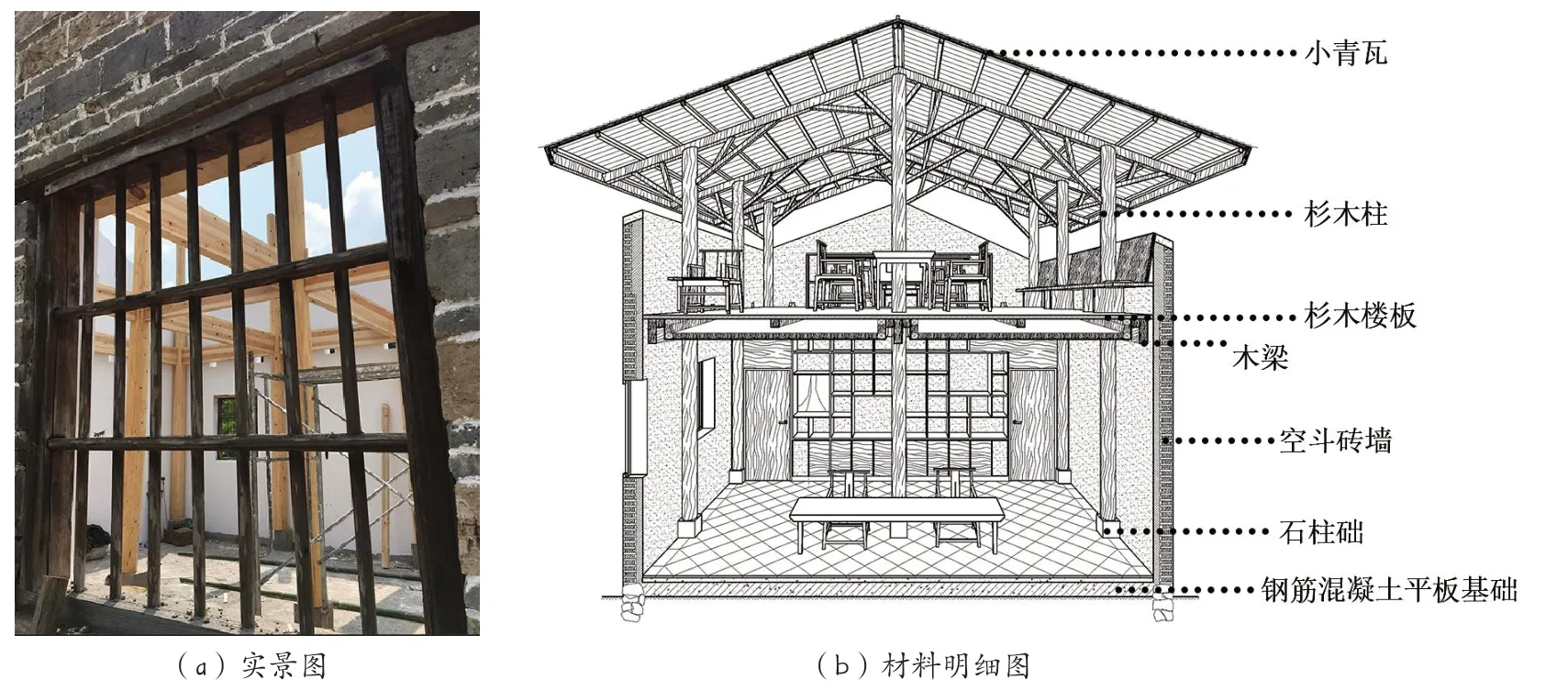

1.3.2 结构构造特征

合肥传统民居梁架一般为抬梁式和穿斗式结合的木构架。墙体多使用青砖实墙、青砖空斗墙或青砖灌斗墙,坚固厚实,冬暖夏凉。屋顶形式多为硬山与悬山,并出现马头墙与硬山并存的形式,小青瓦铺设,屋面构造方式主要有冷摊瓦屋面、木望板屋面和望砖屋面。地面一般选用砖或石材铺地。门窗等建筑构件有精美雕刻。

1.3.3 建筑材料特征

建筑材料主要包括砖、木、石、土等,其中砖材主要应用于围护墙体、隔墙和地面等,木材主要应用于构架和构件等,石材主要应用于墙基、柱底和地面等,土主要应用于墙体、地面和地基等。

2 传统民居建筑空间层面的绿色营建技术

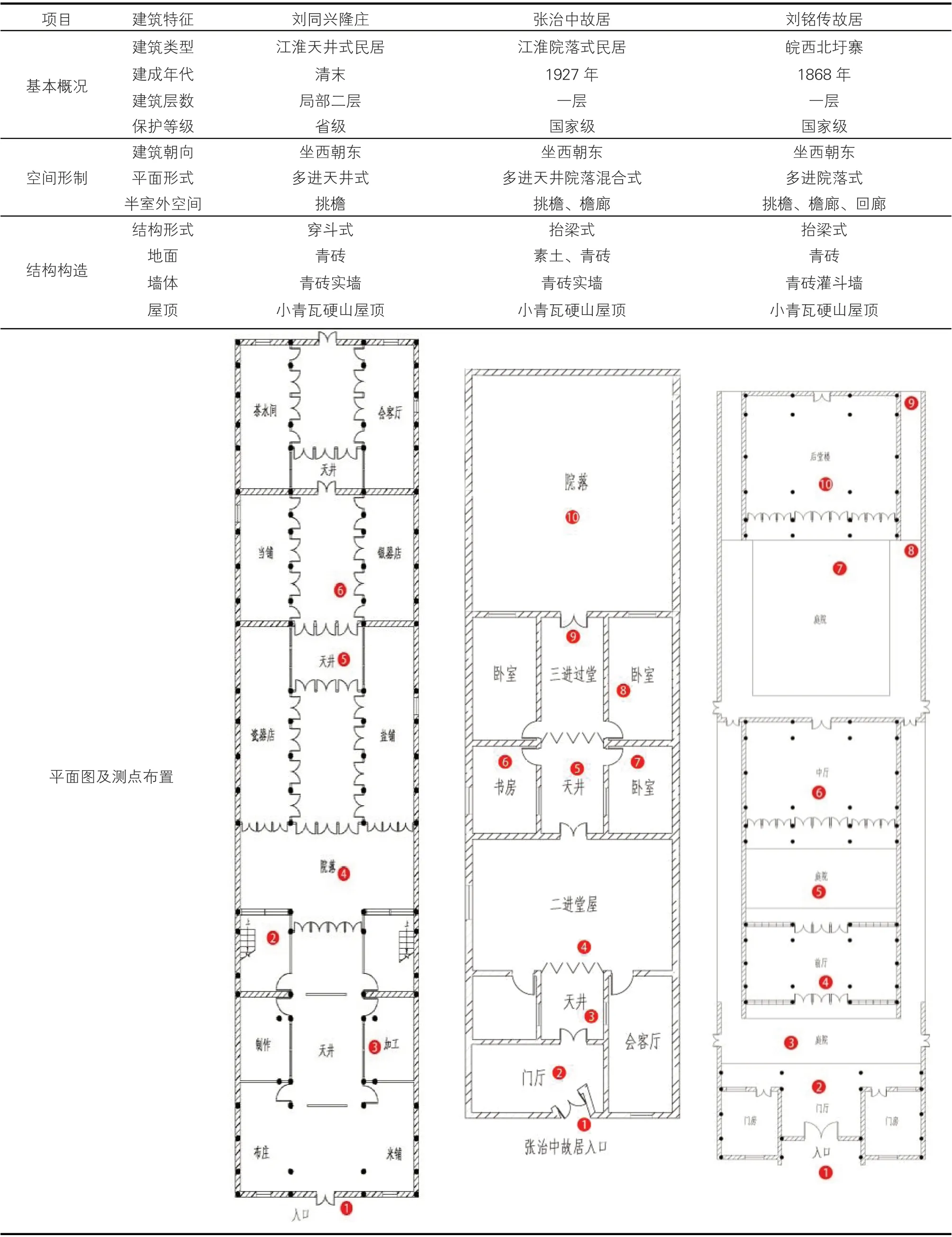

2021年7月20日—30日开展实测,对合肥传统民居适应湿热气候的营建技术的有效性和作用程度进行评价。测试对象按照不同类型各选一栋代表性民居,包括张治中故居、刘同兴隆庄和刘铭传故居。三栋民居的建筑特征及测点布置见表1。测试内容包括室内外空气温度、相对湿度及风速,并对围护结构进行红外热成像拍摄工作。

表1 三栋传统民居的主要建筑特征及测试选点

2.1 建筑朝向的选择

传统民居朝向选择与日照方向、主导风向和山脉水系走向等相关。民居朝向不定,大多临水而建,朝向河道或池塘,即小气候中风的通道。朝向河道的传统民居布局沿着水势走向,多呈带状布局。朝向水塘的传统民居以水塘为核心呈放射状布局,三面围合水塘,另一面与远处的矮山相对[5]。

朝向水体可以充分利用自然水体的生态作用协调温差,获得夏凉冬暖、昼冷夜热的舒适微气候。合肥传统民居朝向的选择,是基于减少夏季得热、促进自然通风、利用局部小气候的综合考虑,是充分规避与利用自然环境条件的营建手段。

2.2 空间形制的组织

江淮传统民居空间形制组织的特点是外向封闭、内向敞开。天井是内向式民居内部热量的散发通道[6],在内部空间中设置天井、穿堂等开敞空间,改善了密集聚居状态下夏季室内的通风隔热效果。从热环境和风环境方面评判气候调节的效能和程度。热环境包括遮阳效果和温湿度处理,风环境包括风速和风向的控制[7]。对张治中故居、刘同兴隆庄和刘铭传故居进行物理环境实测和红外热成像拍摄,并进行分析。

2.2.1 热环境

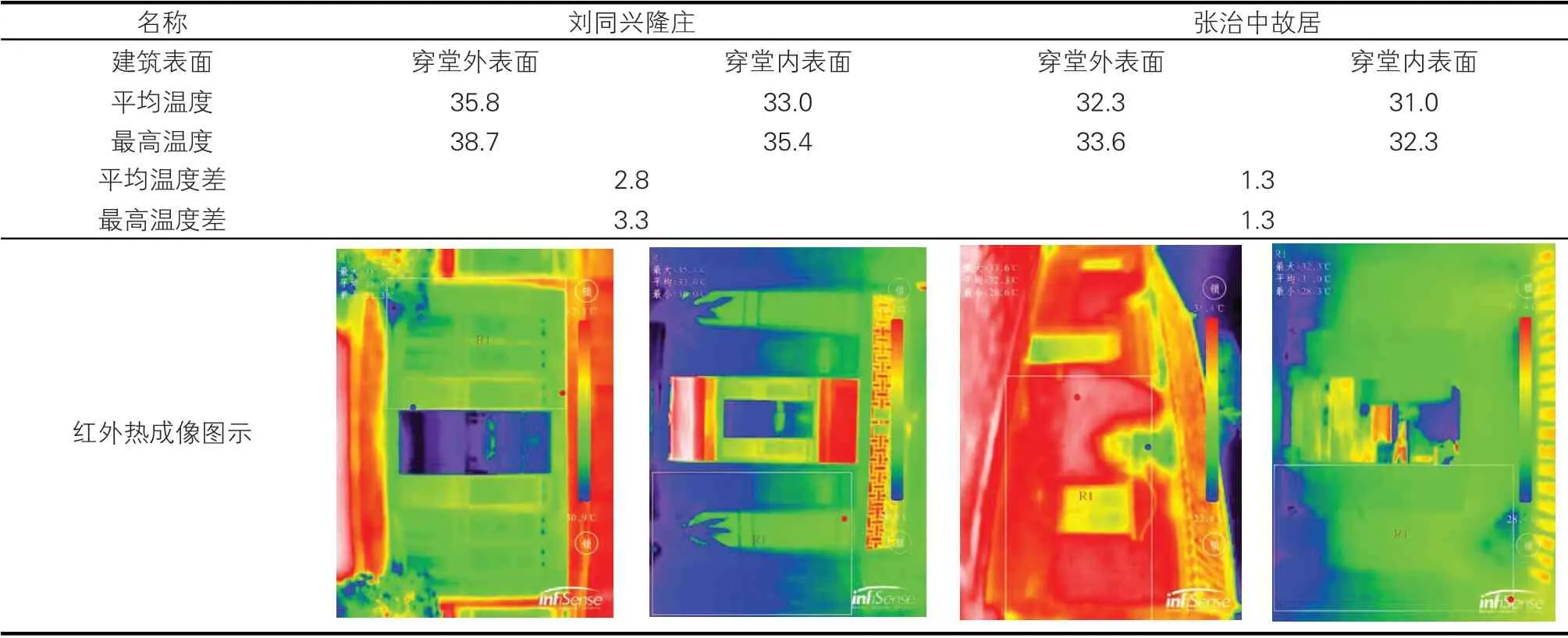

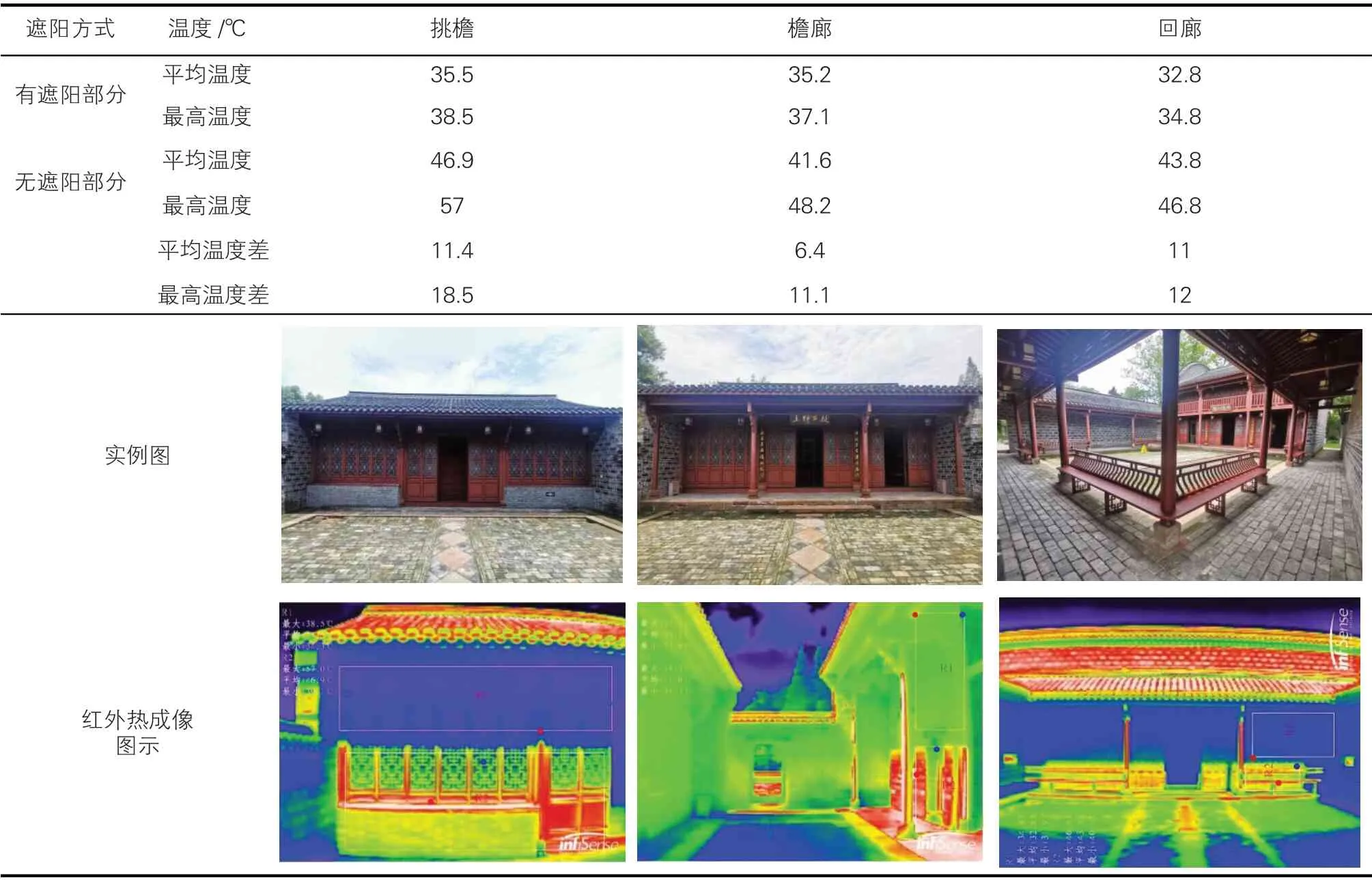

遮阳方面,用红外热成像仪拍摄刘同兴隆庄和张治中故居夏季中午时段天井的温度,两者天井的太阳直射面和背阴面的温度情况如表2。

表2 夏季天井太阳直射面和背阴面红外热成像图 ℃

刘同兴隆庄和张治中故居夏季中午时段穿堂红外热成像图,两者穿堂的内外表面温度情况如表3。

表3 夏季穿堂太阳直射面和背阴面红外热成像图 ℃

由表2和表3可以看出,刘同兴隆庄天井背阴面比天井直射面的平均温度低2.5 ℃,穿堂内表面比穿堂外表面的平均温度低2.8 ℃。张治中故居天井背阴面比天井直射面的平均温度低0.3 ℃,穿堂内表面比穿堂外表面的平均温度低1.3 ℃。说明传统民居在空间形制上组织天井和穿堂等空间,形成一个气候缓冲系统,起到夏季遮阳的作用,能够有效降低夏季围护结构表面温度,减少室内得热。

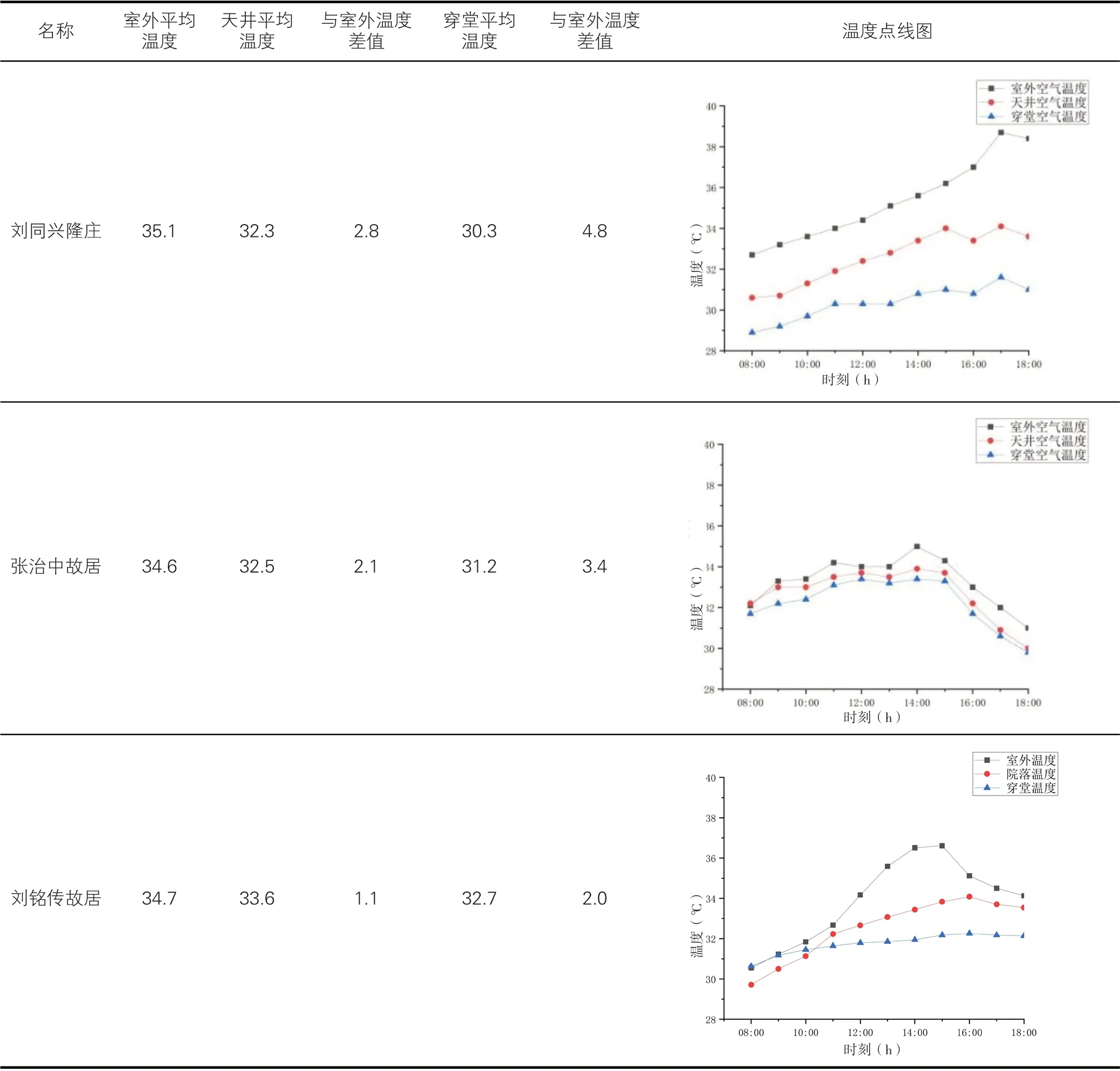

空气温度方面,分别测试刘同兴隆庄、张治中故居和刘铭传故居当天天井和穿堂内部的空气温度,并与室外空气温度进行比较。

由表4可知,刘同兴隆庄和张治中故居穿堂平均温度与室外平均温度的差值均大于3 ℃,天井平均温度与室外平均温度的差值均大于2 ℃,刘铭传故居穿堂平均温度和天井平均温度也均低于室外平均温度。由此可见,天井、穿堂处的遮阳措施起到良好的阻挡太阳辐射热的作用。穿堂的平均温度低于天井平均温度,共同低于室外平均温度,天井、穿堂的平均温度变化幅度较室外更平缓,并且有效削减了夏季午后室外温度峰值,体现出天井、穿堂具有“气候缓冲”的作用,能够调节空气温度,减少室外高温对室内起居空间的影响。

表4 各测点空气温度时间分布 ℃

2.2.2 风环境

合肥传统民居的开口多朝向主导风向,室外自然风从门厅进入,由于多进式“天井—穿堂—院落”的空间形制的作用,有利于自然风的贯穿,产生穿堂风,形成风压通风。此外,空气温度梯度影响压力差的形成,夏季白天,天井底部空气温度低于室外温度,上部开口处空气温度与室外温度相近。因此导致天井底部与上部开口处的气压产生差异,天井内温度较低的空气经由房间内部流向室外,形成热压通风[8]。

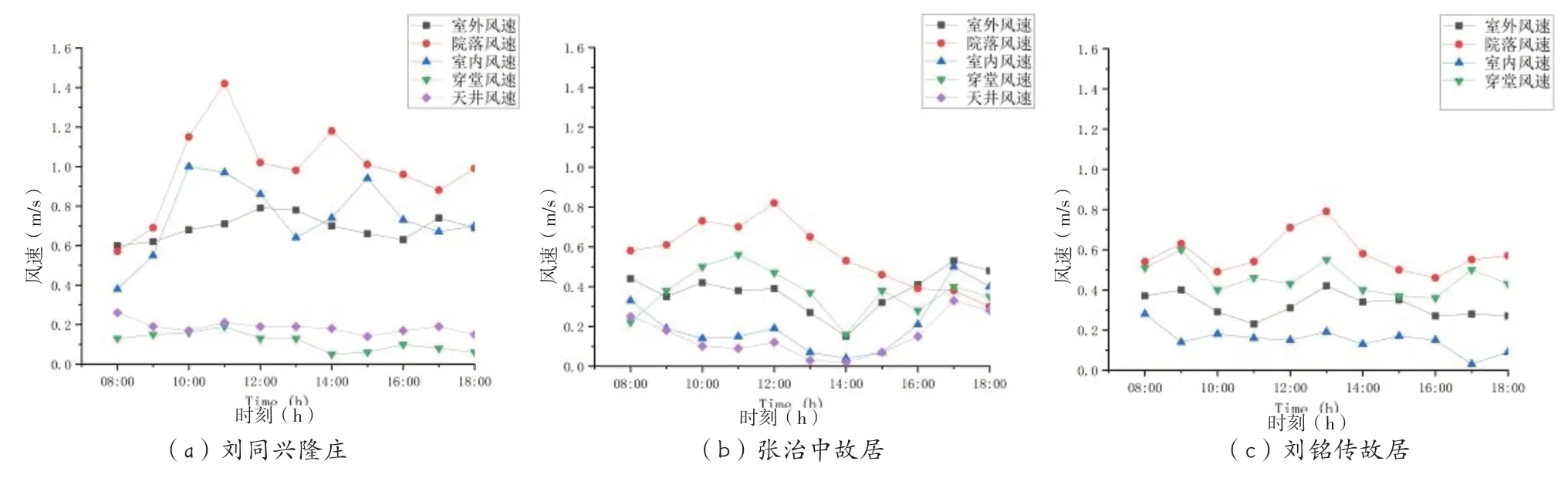

对三栋民居的风压通风和热压通风效率进行测试(图1)。刘同兴隆庄的夏季白天测点1室外平均风速0.69 m/s,测点5天井平均风速0.18 m/s,测点6穿堂平均风速0.15 m/s,测点2室内平均风速0.8 m/s,测点4院落平均风速0.99 m/s。其中,院落平均风速最大,穿堂平均风速最小。

图1 各测点室内外风环境时间分布

张治中故居的夏季白天测点1室外平均风速0.35 m/s,测点3天井平均风速0.15 m/s,测点9穿堂平均风速0.31 m/s,测点2室内平均风速0.26 m/s,测点10院落平均风速0.5 m/s。其中,院落平均风速最大,天井平均风速最小。

刘铭传故居的夏季白天测点1室外平均风速为0.33 m/s,测点6穿堂平均风速0.43 m/s,测点2室内平均风速0.15 m/s,测点4院落平均风速0.57 m/s。其中,院落平均风速最大,室内平均风速最小。

根据测试结果得出,合肥传统民居空间形制的组织兼顾到风压通风和热压通风,并且风压通风的效率高于热压通风。在热压和风压通风的共同作用下,建筑内部的通风效果有效提升,从而提高人体皮肤汗液蒸发,带走室内潮湿空气,提高舒适度。因此,合肥传统民居在空间形制的组织中加入天井、穿堂、院落等空间,是有效应对湿热气候、合理利用自然环境条件、降低建筑能耗的绿色营建技术手段。

2.3 半室外空间的利用

合肥传统民居形式多样的半室外空间,包括挑檐、檐廊、回廊等,其气候适应性意义除减少降雨对围护结构的损害外,主要目的在于减少夏季墙体外表面和门窗的太阳直射辐射。挑檐是传统民居中最常见的做法,直接将坡屋面延伸,四面悬挑出檐。在此基础上可将檐柱落地,形成檐廊,还可围绕庭院做成一圈环路,形成回廊。以下午15:00不同遮阳形式的西向立面为例,测试不同挑檐形式的遮阳差异(表5)。

表5 不同遮阳形式形成的温度差异

根据红外热成像图可知,挑檐、檐廊、回廊等均有良好的遮阳效果,能够显著削弱太阳辐射热。檐廊和回廊在夏季太阳高度角大的情况下,能够形成较大的遮阳面积;挑檐伸出的长度较小,遮阳面积也较小,主要是屋顶结构和冬季接纳太阳辐射的综合考虑。合肥传统民居的挑檐、檐廊、回廊等半室外空间,在为墙体和门窗等提供避雨的同时,也起到了良好的遮阳效果,有利于减少墙体外表面的太阳直射辐射,降低外立面向室内的辐射热量。

3 传统民居建筑界面层面的绿色营建技术

3.1 墙体构造对湿热气候的适应

合肥传统民居墙体构造以青砖实墙和外贴青砖内用土坯的青砖灌斗墙为主。本文主要从墙体内外表面温度分布方面来验证合肥市传统民居墙体构造对湿热气候的适应。分别选取三栋民居朝向、遮阳条件、屋顶构造、围护结构开口等相似的3个房间进行实测,其中刘同兴隆庄和张治中故居为青砖实墙,刘铭传故居为青砖灌斗墙。

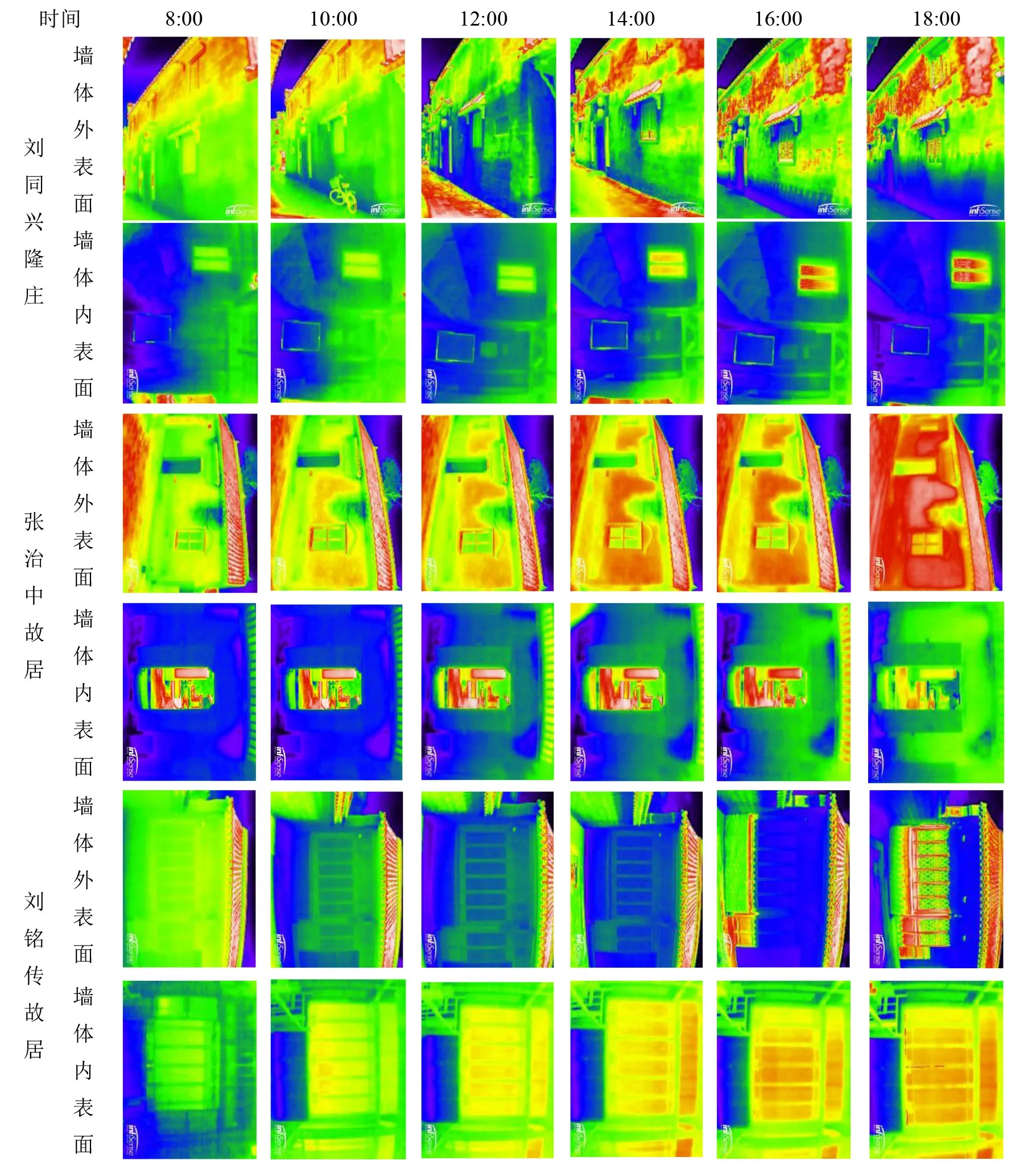

墙体内表面温度直接影响室内平均辐射温度,对室内热舒适有重要意义。墙体内表面温度受房间空气温度和非透明围护结构传入热量的共同影响。用红外热成像仪拍摄三栋传统民居夏季墙体内表面温度及对应的外表面温度(图2)。

图2 不同墙体内外表面温度变化

由图2可以看出,刘同兴隆庄墙体外表面平均温度变化幅度为32.9—40.8 ℃,对应内表面温度变化幅度为30.2—30.8 ℃,内外表面温度差变化幅度为2.7—10 ℃;张治中故居墙体外表面平均温度变化幅度为31.7—37.3 ℃,对应内表面温度变化幅度为29.4—30.3 ℃,内外表面温度差变化幅度为2.3—7 ℃;刘铭传故居墙体外表面平均温度变化幅度为29.3—45.3 ℃,对应内表面温度变化幅度为28.2—29.9 ℃,内外表面温度差变化幅度为1.1—15.4 ℃。

根据测试结果,青砖墙有利于保持室内温度动态平衡,提高室内热舒适度。这是由于青砖墙体的热阻和热容较高,对墙体外表面上的温度变化不敏感,因此墙体内表面的温度变化较为平缓,且青砖灌斗墙的隔热性能要优于青砖实墙。

3.2 屋面构造对湿热气候的适应

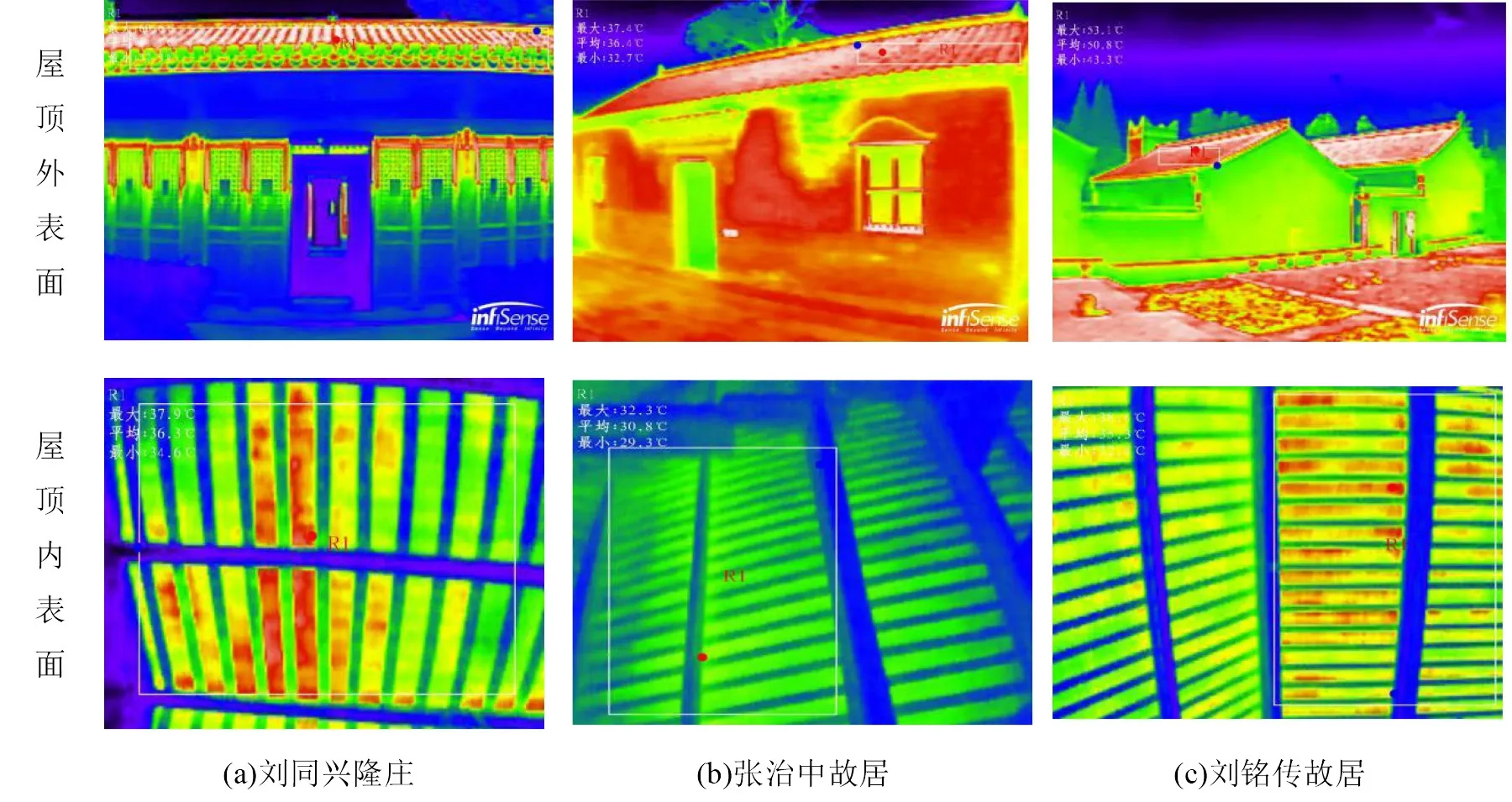

合肥市传统民居以小青瓦坡屋顶为主,合瓦铺设,压七露三,分为瓦片直接铺于椽上的冷摊瓦屋面和瓦下先铺木板再置于椽上的木望板屋面。对三栋民居同一朝向的屋顶内外表面进行热成像拍摄,定量验证屋面的热工性能。

由图3可以看出,刘同兴隆庄夏季屋顶外表面平均温度51.1 ℃,屋顶内表面平均温度仅为36.3 ℃,内外表面温度差14.8 ℃;张治中故居夏季屋顶外表面平均温度36.4 ℃,屋顶内表面平均温度仅为30.8 ℃,内外表面温度差5.6 ℃;刘铭传故居夏季屋顶外表面平均温度50.8 ℃,屋顶内表面平均温度仅为35.3℃,内外表面温度差15.5 ℃。

图3 不同墙体内外表面温度变化

根据测试结果,合肥传统民居的屋顶能够有效阻挡太阳辐射热进入室内,在外表面温度升高时,能够保证内表面温度相对稳定。压七露三的铺设方式使瓦片间留有间隙,形成空气间层,在起到互遮阳作用的同时,也有利于屋面内部的通风。空气间层具有较大热阻,增大了屋顶的热惰性,提高了保温隔热性能,发挥空气缓冲作用[9],使屋面内侧温度有较大幅度的降低。此外,坡屋顶室内层高度较高,使热空气聚集在顶部,而人活动的高度较低,空气温度比顶部低,不会造成室内过热。

3.3 地面构造对湿热气候的适应

合肥夏季潮湿多雨,地面需要防潮处理。地面做法主要有四种:三合土地面、青砖地面、木地板地面和条石地面[10-12]。三合土地面是较为常见的室内外地面做法。家庭条件较好的民居室内外地面采用青砖地面,还有的民居在室内用木地板地面。条石地面通常只用在天井或其他有防水需求的部位。

4 传统民居建构方式层面的绿色营建技术

4.1 结构体系灵活可变

采用抬梁式和穿斗式结合的木构架,结合了两种木构架体系的优点,不仅营造出跨度大、开阔敞亮的空间,而且用料减少,可提前装配成整体屋架,再竖立安装,方便施工,缩短施工时间,利于经济。当建筑需要加建、扩建时,在主房的任何一面,只需在临近新建部分的柱上开榫,把新建部分的构架拼接上去即可[13]。这种结合的木构架体系既能给平面、空间划分带来很大的灵活性,又利于建筑的施工、改建、扩建和体形调整,具有灵活的可扩展性与可调整性。

4.2 细部构造巧妙处理

合肥夏季多雨潮湿,防潮是建构需要重点考虑的问题,防潮主要包括三方面:防雨、防水汽和防地下水。

在防雨方面,屋面多采用硬山顶,小青瓦压七露三,瓦坑与瓦垅将雨水分流,便于及时排雨。屋檐的滴水、封檐板、勾头等防止屋面木构架直接接触雨雪,有利于提高耐久性。

在防水汽方面,当夏季温度和湿度较高的空气在接触到温度较低的石础、墙脚时,会产生结露现象,导致室内湿度增大,腐蚀木材。针对这种现象,合肥传统民居建构时注意自然通风,减少室内湿气聚集。使用桐油作为木材、金属的涂料,在材料结构表面形成坚固的油膜[14],增强建筑防腐蚀和防风化性能。木柱不完全埋入墙体,露出一半在外,用来排除潮气,保证透气干燥。青砖墙体不仅可以防水,还能吸收少量水分,但又不会渗透整个墙体。墙体砂浆以石灰、糯米、桐油等经反复搅拌而成,使砖缝密实平整,有效阻止水汽从缝隙进入[15]。

在防地下水方面,建筑基础采用砂石素土夯实,提高室内标高,阻止地下毛细水的渗透。青砖铺砌,孔隙率大,呼吸性能强,可以吸收水分。木构件不落地,垫以石柱础,露出墙体一半,保证透气干燥,增加耐久年限。天井院落地面标高低于走廊地面,并用青砖或青石板围绕在四周,防止雨水飞溅至走廊和起居空间的地面。天井院落地面下挖排水暗渠,与巷道一侧的排水沟相连,通向村前低处的池塘,形成有效的排水通道。

4.3 建筑材料因适而用

合肥传统民居建筑材料的选择,是基于地域自然材料产出的结果。建筑不同部位营建所选择的材料满足其受力与功能要求。建筑外墙使用青砖、石材等防水抗压性能优良的材料来满足承重与围合。屋顶使用青瓦等防水性能优良的轻质材料,在降低荷载的同时,解决屋顶防水排水问题。建筑构架使用木材等抗弯性能好的材料承受产生的形变。

5 传统民居绿色营建技术现代应用研究

合肥传统民居充分体现了有效应对湿热气候、合理利用自然环境条件、降低建筑能耗的绿色营建技术,以及结合地域环境特征灵活利用建设资源的营造思想,为现代建筑设计提供了参考。

5.1 建筑空间层面

5.1.1 设计灵活空间,调节室内环境

合肥传统民居在空间形制的组织中,加入天井、穿堂、院落等空间,为民居提供了优于室外的物理环境,显著削减了室外温度峰值,起到了气候缓冲的作用,提升了建筑内部的通风效果。檐廊和穿堂使房屋在夏季避免过量太阳辐射热量进入室内,且在冬季太阳入射角度较低时也不影响室内光照。檐廊、穿堂、天井共同构成了建筑内部的空气流通系统,起到通风作用。此外,民居内部通常会选择一整面设置可自由拆卸的镂空门窗,冬季关闭,阻挡寒风侵袭,夏季敞开,将自然风引入厅堂。

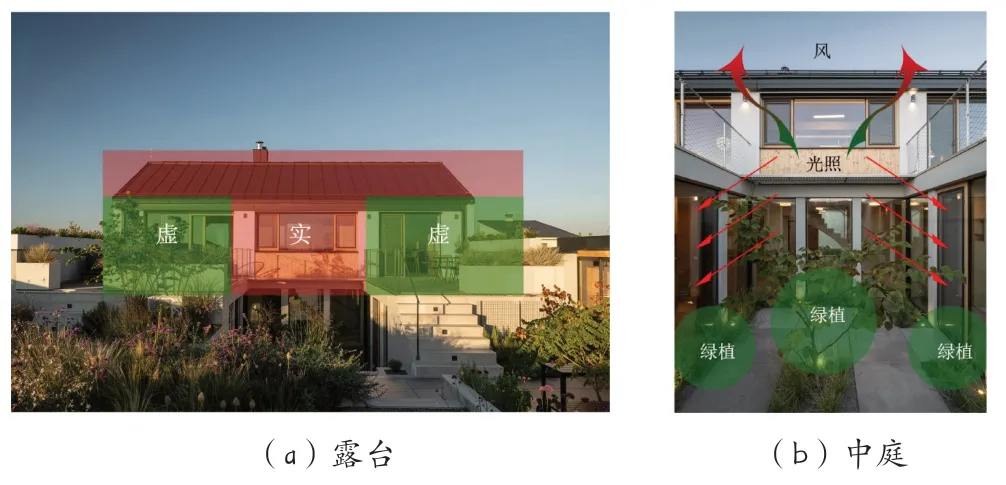

在现代建筑中也可以设计灵活空间,如通过设置中庭、架空等空间调节室内通风和光环境、热环境,加强建筑室内外空间的相互渗透,营造朦胧的意境之美。其中,中庭空间应设置于建筑的中部或边侧部位,建筑顶部可采用大面积玻璃窗实现遮雨和采光,高度上采用多层贯通的空间形式。同时,在中庭空间中可充分组织自然通风、引入自然光线、种植自然植物,改善建筑内部微气候[16]。还可利用建筑下层屋顶部分形成室外露台,与建筑室内部分形成虚实结合的关系,改善建筑光照、促进通风的同时也增加了空间的趣味性。某现代住宅利用一层部分屋顶形成室外露台,与盆景植物组成舒适的室外空间(图4-a),住宅中部置入半嵌入式庭院,庭院周围布置落地可开启式玻璃窗(图4-b),夏季促进空气流通,冬季增加光照范围,在庭院中还植入自然植物,形成舒适的住宅室内外环境。

图4 现代建筑中庭和露台的置入

5.1.2 串联檐下空间,提供防雨遮阳

合肥传统民居在半室外空间的利用上,通过挑檐、檐廊、回廊等形式,将被天井、院落分隔开的建筑空间相互串联,构成合肥传统民居的遮阳防雨体系,有效减少夏季墙体外表面的太阳直射辐射,降低外立面向室内的辐射热量。此外,半室外漫游空间也创造了室内与室外景观交流的场所,使建筑空间更为灵活、多用。

在现代建筑中可以将屋顶结构做延伸处理,用不同形式的檐下空间将建筑各功能区连接起来,使建筑内部漫游空间相互交织,构建防雨遮阳体系,形成舒适的安全栖息场所。檐下空间的设计可分为檐廊、挑廊、廊棚三种,均为建筑体系中的开敞式水平交通,以“通”为核心。其中,檐廊灵活多变、形式自由,适用于现代商业建筑形态,商家可在檐下放置桌椅和商品,营造自由和谐的灰空间,优化商业氛围,提升邻里感受;挑廊常设置在建筑一侧或四周,形成前有阳台,四周环绕走廊的格局,可利用柱子直撑、斜撑、悬挑的方式建造走廊,丰富建筑立面,提升建筑层次感;廊棚与前两种形式相比更强调整体感,是建筑与建筑之间由屋檐相连的形式,适用于现代街道两边连续的建筑群落,可为过往行人提供舒适的半室外空间,用于遮阳、避雨[17]。

5.2 建筑界面层面

5.2.1 使用传统建材,平衡室内温度

合肥传统民居墙体构造以青砖实墙和青砖灌斗墙为主,热阻高传热系数低,有利于保持室内温度动态平衡,提高室内热舒适度。青砖具有良好的隔热隔声作用,冬暖夏凉,坚固厚实。夯土墙的保温隔热性能较好,且可以根据空气湿度的不同吸收或释放水汽。竹编夹泥墙轻盈薄透、布置灵活,还能促进室内空气流通,吸收潮气。传统木构架具有良好的稳定性和抗震性。

在现代建筑改造中,外表面可充分使用青砖,在其中加入补强材料,体现建筑地域性的同时还能提高稳定性和耐久性。例如桃源村宀屋,建筑保留原有的青砖空斗墙,在墙体内侧置入钢筋网片,再用多层水泥粉刷,形成加固层。这种“以新修旧,以旧补新”的建造方式,使建筑产生了一种地域性与现代性相互融合的微妙关系(图5)。在室内设计中也可对传统材料进行创新使用,如木材、石材、砖能赋予室内空间别具一格的自然氛围,同时改善室内微气候,平衡温度,提升热舒适性。

图5 安徽祁门县桃源村宀屋

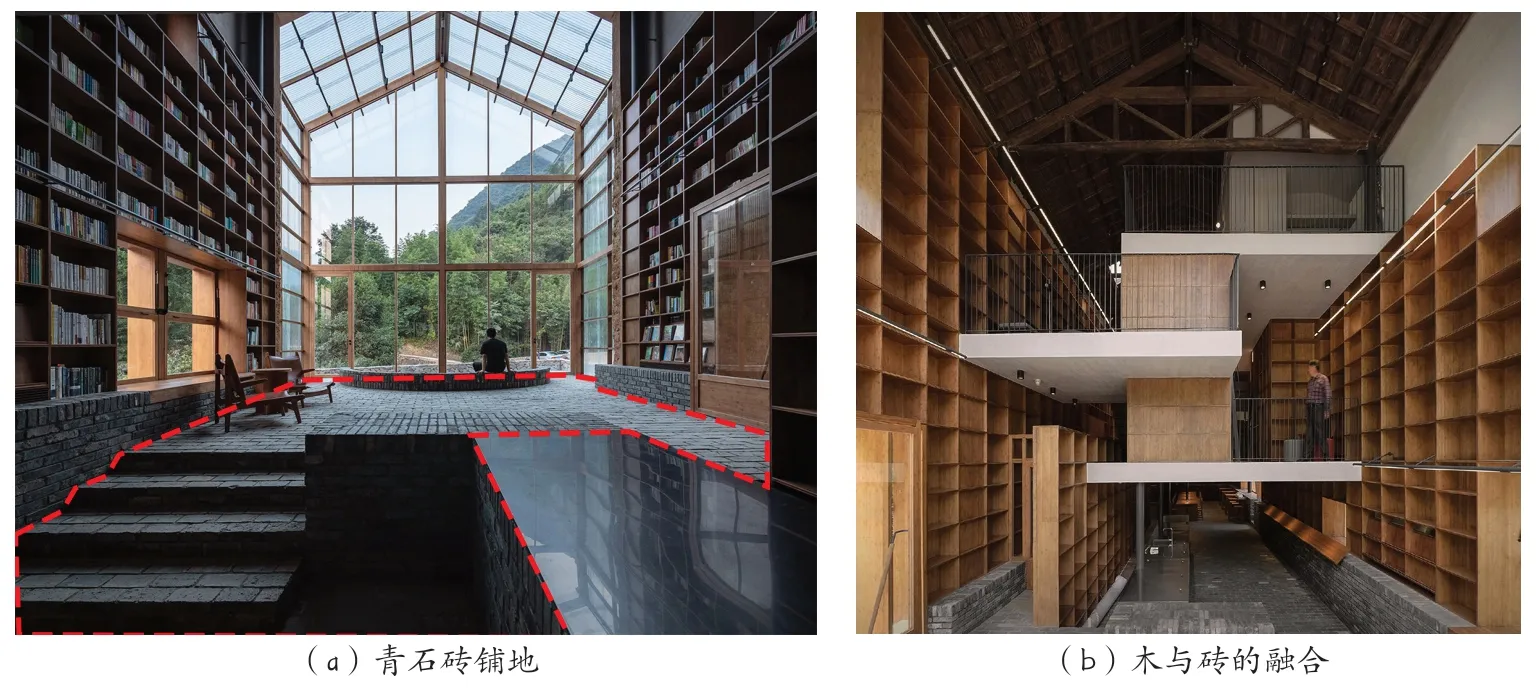

5.2.2 采用透水材料,减少雨水蓄积

合肥地区雨季降雨量大,合理组织地面排水,防止雨水侵蚀地基是关键问题。传统民居地面构造以三合土夯实,上铺青砖和青石板,有效阻隔地面水汽,且青砖吸水性和透水性良好,能有效防止地下水渗入地面,保证地面干燥。条石可以防止雨水飞溅到走廊和墙体。

现代建筑多采用硬质铺装,雨季容易造成积水问题。使用传统的青瓦、青砖、条石等透水材料,可以使雨水快速下渗,防止地面受潮。在地域建筑中,可以就地取材,采用当地特有的砖、木、石等材料,运用于地面铺装,促进雨水下渗。例如青龙坞言几又乡村胶囊旅社书店(图6),地面和墙体下围采用青石砖,有效降低夏季室温,同时与室内暖色调的木材和光源相辅相成,营造舒适、质朴的环境氛围(图6)。这种将技术与文脉结合的设计手法,在避免潮湿、降低温度的同时,也体现了建筑的在地性。

图6 浙江桐庐市青龙坞言几又乡村胶囊旅社书店

5.3 建筑建构层面

5.3.1 利用木构体系,创造灵活空间

合肥传统民居以木构架为主,结构体系结合抬梁式和穿斗式,平面空间划分灵活,施工建造方便,且相对于钢材、混凝土等不可再生资源,在合理开采和生长量平衡的条件下,木材可成为永不枯竭的环保材料。木结构建筑全生命周期对环境的影响和总体能耗要远低于钢筋混凝土建筑。同时,从体验感来看,木材可以给予人们天然的亲和感,提升居住体验[18-19]。

现代建筑功能复杂多样,木结构有抗沉降、抗老化的特性,稳定性、抗震性能强,使建筑平面的布置更加灵活,给予建筑师更大的想象空间。木材与其他材质有着高度兼容性。对于现代建筑,可以用混凝土做柱子和楼板,用木骨架组合成墙体用于外围护结构和内部隔墙,将混凝土的坚固与木材的天然相结合。玻璃幕墙也可以用木材代替常用的铝质,效果更为通透。此外,木构还可与钢材结合,竖向支撑使用木包裹着钢材的柱,钢材用于加强稳定性和抗震性,木材发挥其天然的质感,与周边的自然植物融为一体,使建筑与环境有机结合。例如海口市民游客中心,用钢结构支撑起巨大的弧形木构屋面,使建筑呈现出轻盈的漂浮感,结合现代先进的防腐技术,使木构架即使长期暴露在潮湿的环境中也不会被腐蚀,体现了传统建筑材料与现代先进工艺的融合[18]。

5.3.2 抬升建筑底面,减少潮气腐蚀

合肥地区气候潮湿,木构件不落地,垫以石柱础,既有防潮作用,又强化了柱子的层次感。在重要起居空间地面上铺设地板,形成架空层,在墙基脚石处开设通风孔,疏散潮气。院落地面和地下挖排水暗渠,雨天迅速聚拢雨水导入暗渠,再排入河道,有效排除积水,以降低潮湿气候对建筑的不利影响。

依据此原理,在气候湿润地区的现代建筑设计中,小型建筑可以设置架空防潮层,通过抬升建筑底面约30-75 cm,中间架空,以阻挡土壤水分和地面潮气,达到防止地面返潮的目的。还可以在地梁上直接铺设预制板作为地面架空地板,在架空层中预留几个通气孔,再用细石混凝土将缝隙填实,阻挡潮气上升。大型建筑可以将辅助功能房间放置在首层或者将首层架空,如浙江大学教育学院附属中学,底层架空远离地面,还提供了防雨遮阳的半室外活动空间。

6 结语

合肥传统民居在不同文化交融的影响下,呈现出多样性和复杂性,类型丰富、特征显著,外观上吸纳融合南北方民居特点,并在建筑空间、建筑界面和建筑建构3个层面均存在适应当地湿热气候的被动式绿色营建技术。在充分体现当地传统文化的基础上,降低室内温度,促进空气流动,改善室内光线,提升热舒适性。未来要重新审视现代建筑的设计与建造过程,充分利用传统民居中的被动式绿色营建技术,以“绿色”为导向,将其运用于现代建筑中,使其成为现代建筑设计的一种重要手段,提升居住体验、体现地域性特征的同时降低建筑能耗,节约资源,推动城市绿色建筑事业的发展。