低价管制:清前期广西土司地区的食盐运销制度

陈海立

摘 要:清初两广盐政在广西土司地区推行的食盐运销制度是“管制型市场经济”的典型例证。有清以来,广西土司地区原不行官引,民间以“沥灰/酸糟法”代盐,此时也并存着由水客体系供应的价格较为昂贵的食盐。自雍正以来,鄂尔泰、郝玉麟提出了在土司地区进行低价盐供应的设想,并在鄂弥达余盐改革中予以落地,形成了“余盐府销”的特殊制度。该制度一方面实现了低价供应,创设了管制型的市场,另一方面也需要与盐法中其他运销制度相协调,以避免制度内在的矛盾。直至乾隆年间,该制度才趋于稳定,最终形成府运与商运结合供盐的格局。

关键词:广西土司;食盐运销;两广盐政;管制经济

中图分类号:C952 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2023)03 - 0083 - 12

清代盐法,长期被学界视为国家撷取赋税资源的制度。国家通过专卖制度,控制了食盐的生产与流通诸多环节,并从中获取了高额的赋税1。近年来,市场机制在盐法运作中的作用被逐步发掘出来2。黄国信把明清的食盐贸易称之为“体现市场导向价值的再分配型市场”3。以上论断均隐含了一个“斯密式”的假设,即市场是完全竞争市场,市场上存在着竞争性的价格体制,而国家的在场扭曲或者改变了该价格体制。这是把国家和市场对立分析的结果。

事实上,因为食盐行业的自身的特殊属性,以及“食盐产品必须供给所有人”这个价值观的存在,食盐是不可能像斯密所描绘的“看不见的手”那般予以资源配置的4。这就导致了盐业必然由国家管制或者由强大集中的经济集团垄断,此点中外皆然1。在本文中,笔者把清代的盐业称之为“管制型的市场经济”,这是与盐业自身特征高度匹配的一种具有严密管制的市场经济。而广西土司地区食盐运销的案例,恰好给予了这样的观察视角,可以解释该类经济形成的过程。其一,广西土司地区是没有普遍的食盐消费的,民间多数采取“代盐”的方式获取化学意义上的盐;其二,在盐法介入之前,土司地区由水客进行食盐供应,但此类市场的供应是昂贵且小规模的;其三,清王朝在土司地区建立了非常特殊的运销制度,该制度保障了低价盐的供给,建立了管制型的市场;其四,为了协调土司地区供应与一般区域盐法之间的市场,清王朝建立了特殊的管理机制。广西土司地区的案例展示了一个从代盐与非管制型市场兼行进入到管制型市场的进程,本文着重分析该进程中的管制制度。

一、清初沥灰/酸糟法与水客市场供应两种方式并存

从生理学而言,人类必须摄入钠、钾等元素方能维持生存,作为化学成分的盐是不可替代的。而食盐是传统时期一般意义上比较容易获取此类元素的食品。从商品意义而言,食盐价格低廉,较易保存,集中包含人体所需的元素,故在传统时期可以赢得其替代品的竞争。然而,在广西土司地区,当食盐价格高昂、不易获取之时,食盐常常在日常消费中让步于其替代品。从这个意义来看,食盐并不是当地居民生存的必需品。

在广西,食盐最常见的替代品是沥灰水。据考证,沥取的“灰”成分复杂,包括竹灰、茅草灰、树枝灰、蕨灰、木炭灰、草灰、旧席灰、荞灰、蕉叶灰、狗尿树灰等2。沥灰的原理在于从燃烧的植物灰烬中提取残余的无机盐,其中包含了部分人体所需元素,也一定程度上起到调味的作用。除了沥灰水之外,土司地区较为常见是制作“酸糟”或“牛酱”以代盐。据康熙《西林县志》记载:“土人以烧酒糟同牛猪骨及鼠贮瓮中,臭腐则味酸,名曰酸糟。”“牛肚中秽物土人谓其味酸醎,用以代盐,呼为牛酱。”3酸糟和牛酱提取盐的原理与沥灰不同,是利用发酵动物部位的方法获得盐分,如此既补充了人体所需微量元素,又有助于饮食中调味。“酸”作为广西地区常用的调味体系,并不限于《西林县志》所涉动物及其部位,其实涵盖了以发酵法为主体、以动物食品加工为主要手段的制作方式,常常被文献归于“味酸”一类。此外,还有以辣代盐的调味方式,在广西出现时间较迟,未有前二者常见4。

清初沥灰/酸糟法的应用范围甚广。如庆远府永顺土州“民多古朴,瑶人不知伦理,死多不塟,不食盐”,思恩府西隆县“种稻山岭,民无储积,每椎牛饮生血,不食盐”,古灵县“味喜酸辛,食无茶盐”。镇安府归顺州“无盐,常沥灰取水以代”,下雷土州“酸糟作味,不惯食盐”,白山土司“味嗜酸糟,素少食盐”,兴隆土司“辣椒作盐”,归德土州“少食盐,以糟和味”5。当然,沥灰/酸糟法并不限于土司地区,据《粤述》称清康熙年间广西“瑶壮”的情况,“各郡山谷处处有之……性不食盐,日惟淋灰汁、扫碱土及将牛骨渍水,《食丹铅录》所载贵州之贾鬼,即是物也。又以牛肚埋地窟内,候客至食之,以为上品,谓之牛酱,其煮肉即以牛皮为釜云”1。可见各府山谷中这些被标识为“瑶壮”的人群,实则普遍用沥灰等代盐方式。大体上,采取这些方式的人群分布于广西较为偏远的、国家统治能力较弱的镇安、思恩、庆远诸府,以及各府内之类似区域。一方面,这些人群是主动选择沥灰/酸糟法的,甚至牛酱被视为待客之上品;另一方面,则是清初广西边远地区的食盐供应紧张,清廷亦未建立这些区域的食盐运销制度。

与沥灰/酸糟法并存的是由水客群体搭建的供应市场。这通过非官方渠道流入土司的食盐。水客的外称下,涵盖的是复杂的各类人群,故水客可以视为小规模分销模式的范畴。“水客”包括批发商、分销商、小贩、船户、农民等等,从专业的盐商到半专业的船户再到季节性的农闲贩运,涵盖范围广,人数较多,实行中长途到短途的食盐分销2。雍正六年(1728年)二月,两广总督孔毓珣曾破获一起私盐案,即新宁“盐灶附近居民”往肇庆府高要县售私盐,在高要县南村地方被巡丁捕获。其中“人盐并获者”有“邱阿六等四十七名”。后经高要知县审讯,这些人均系开平县簕竹村人,在新宁波顶墟上零星收买盐斤,每人挑盐约四五十斤不等,一时同行共七十余人3。这些“贩盐穷民”就是典型的水客分销模式。

水客的网络是巨大延伸的,可以覆盖及土司地区。雍正年间两广总督兼管盐政郝玉麟描述,“粤西各土司地方素不产盐,离场又远,水路则滩高水急,陆路则山径崎岖,运费过重,饷引难销,是以从来未设有额引”,故土司地方不在两广盐政的销区之内。“总有私贩肩挑背负,盘费亦多,其价自昂”,可见水客的网络可以延伸进入土司的辖区。郝玉麟转引时任云贵广西总督鄂尔泰的意见提到:“间有私盐挑入,其地远者每斤卖价一钱,近者五六七分不等。……竟有终身未曾食盐之人,所以见盐如宝,深为可悯。”4可见即便有水客进入,但价格极高,五六七分至一钱的盐价,超过了广西任何盐埠的官定价格,当地之人尽管缺盐,也只能买食少许,见盐如宝。这意味着,尽管水客的网络常常有效地覆盖及边远山区,但是这样的网络同时也是昂贵的,且并不能充分惠及所有土司地区民众。而正由于往土司地區供盐有利可图,甚至盐政的官盐不断走漏流入这类地区。《养利州志》指出:

穷陬僻壤,昔为羁縻,正供尚无所出,而杂税罔可计议也。即代销引盐,因养利州处土司之中,土司为私盐出没之薮,贫民锱铢是利,保无舍贵而食贱者乎。历年销引极其艰难。至康熙三十年知州汪溶到任,设捕役,严隘口,禁绝私贩,疏通官盐,裕国而不病民,公私两利5。

养利州的案例揭示了水客分销体系的有效性。即两广盐政于该地分派的盐引“销引极其艰难”,而盐反而以私盐的形式流入土司之区。而康熙三十年(1691年)知州汪溶需要积极防堵,方才可以避免食盐流销进入土司地区。此举实际上是站在盐政的立场上说的,所谓“裕国而不病民”,也是基于盐法得以顺利实施的角度立论。

总体而言,清初广西土司地区的食盐供应,是以土民以沥灰/酸糟法代盐,和水客体系供应食盐二者并存的。后者是以水客群体为中心的市场进行供应,该盐产品的价格是高昂的,或者在个别情况下从官方渠道走漏私盐,可以提供部分低廉产品。这类水客供应盐的规模是比较小的。

二、余盐府销:广西土司地区运销制度的形成

土司地区没有官盐行销的情况持续到雍正年间。雍正七年(1729年)十二月,鄂尔泰提出土司地区行盐的问题,得到了雍正皇帝的重视。鄂尔泰指出:

西省土司向无额引行销,各土司土人从不敢远赴城市,间有私盐挑入,其地远者每斤卖价一钱,近者五六七分不等,土人穷苦居多,惟于耕种力作时买食少许,其余经年惟食酸糟,竟有终身未曾食盐之人。所以见盐如宝,深为可悯。当择无饷之余盐,约定官本盈余,平价发售,使彝民不致食淡1。

鄂尔泰看到了土司地区食盐行销的要害在于价格高昂。土司地区私盐0.05 - 0.1两/斤的零售价格,较之于桂林府(部定价格平均值0.019两/斤)、柳州府(0.02两/斤)、庆远府(0.023两/斤)、思恩府(0.02两/斤)、平乐府(0.018两/斤)、梧州府(0.013两/斤)、浔州府(0.017两/斤)、南宁府(0.016两/斤)等主要行盐府均显得异常昂贵2。揆其原因,是因为这部分供应是由水客以私盐的形式挑入的,其结果自然使土人兼食贵盐与酸糟。鄂尔泰提出的方案是以不帶西饷(即广西部分的盐税)的余盐供应土司地区,尽量从官运利润中调整好价格,“平价发售”,予以照顾。该方案奠定了随后广西土司地区食盐供应的基础精神,并交予郝玉麟进行讨论。

雍正八年(1730年)正月,郝玉麟对此方案进一步完善。郝玉麟为土司地区食盐供应的价格设定了区间3。一方面不可以过于低廉,以免冲击官引,造成私盐泛滥。另一方面如果完全按照运盐成本(在清代盐价体系中,成本核算中为利润预设了空间)来计价,则定价过高,没有达到预期效果。在此区间基础上,再“宁少无多”,试图给“彝”民实惠。鄂尔泰、郝玉麟的方案并未真正落地,但其从降低盐价的角度去设置惠及“彝”民政策的思路则延续了下来。

至雍正十二年(1734年),两广总督鄂弥达才从制度上确立了土司地区的低价供应。其时恰逢鄂弥达采取高价收购余盐的时机,官方增加了食盐发帑采购的力度,广西确立了“正盐搭销余盐”的运销制度。据鄂弥达奏疏, 规定了余盐搭销的三个原则性问题1。其一为官盐一包带销余盐50斤,此为参考性的搭销比例。实则余盐每年收购数额不同,该比例会随时变动。“此项余盐递年丰歉不一,或多或少,难以悬定。统俟岁底收买若干,搭销若干,收价若干”2。其二为广西官运赴场购盐的盐价。此盐价原则上“较引盐为轻”。其三为广西各埠卖价,则是按照部价销售,不区分正盐余盐。

搭销余盐为鄂尔泰、郝玉麟“惠及彝民”设想提供了落地的契机。镇安府的个案颇为典型。雍正十二年(1734年),镇安府知府陈舜明开始“试销”平塘江灶丁余盐,主要投放于镇安府属的州县及各土州。陈舜明的详文今已不存,但府志回顾其部分内容。

平塘江盐有春夏秋冬卤耗之分,用篓装载起运,每斤约解银一分九毫零,梧州府生盐每包正耗盐本等项,解银一两四钱五分五厘六毫七丝六忽,熟盐每包正耗盐本等项解银一两五钱二分三厘八毫零,俱解赴本省驿盐道投纳。其前后详定盐法领运回府,分发附郭天保、归顺、湖润、向武、都康、上映、下雷、小镇安汉土各属销售。奉议州就近田州,兼近府埠,听从民便买食其盐,自奉议河边挑运至府,计程三日,每盐一包改装三担,给挑脚银九钱。又竹篓雨具给银一钱五分六厘,又给耗盐一斤半,由府转运归顺等六属,计程二日,每夫一名,给脚价银二钱,设立盐埠五处,定价有差,俱知府陈舜明于雍正十二年详明定价3。

由此可见陈舜明是先从平塘江领运盐斤,再于镇安府设有五处盐埠进行分销。盐价方面,以平塘江解银(每包以150斤计)、挑脚银、竹篓雨具银及挑夫脚价银(按一夫一包算)约略总计,运盐到埠成本约为4.1两/包,折合成盐价为0.027两/斤,与镇安府各属的部定盐价0.021两/斤(天保县)、0.021两/斤(奉议州)、0.025两/斤(归顺州)较为接近。考虑到各土属州路途更为遥远,如此定价尚属平缓。陈舜明所请是属于呼应鄂弥达改革的举措,故所领盐包虽以余盐为主,但并未定额。此后镇安府屡有所请,如表1所示。

从镇安府诸次领运销盐的纪录来看,有一个逐步走向定制的过程。雍正十二年(1734年)至乾隆十一年(1746年)间,镇安府由知府向广西驿盐道领销盐包,数额与盐项不一,包括在平塘江支运廉州、雷州盐场的盐斤与梧州支运粤东省配体系的盐斤,均非定制。而所领盐包,属于余盐与杂项(额外余盐、秤头耗盐)的范畴,属于场价较低、较为优惠的项目。直至乾隆十一年(1746年)方始由广西驿盐道呈文确定下来,每年需从平塘江及梧州府支取余盐,遂成为镇安府长期销盐的责任。镇安府行官盐之后取得了明显的成就,据载:“旧俗土民沥灰水以代盐,自本郡遍行官盐,土人方免淡食,沥灰之风始息。”1

镇安府的个案并非孤例。庆远府“自雍正十一年为始,庆远配运惠州白沙、坎下二场生盐,每额十包,加销余盐二包,行各土州县司运销”2。其中东兰土州、南丹土州、那地土州、忻城土县、永定长土司、永顺长土司、永顺副土司均于雍正十二年奉文领销余盐3。南宁府“四土属原无额引,系本府同知买运廉场灶丁余盐,在平塘江口配发,至府城领销卖完解价缴府”4,其中忠州土州、归德土州、果化土州、迁隆峝均分销本府余盐。

那么,这五府具体如何向土司地区配销余盐呢?雍正十二年(1734年)的改革逐步确立了一套由知府负责运销土司地区余盐的程序。该程序在制度上描述为“领运、转发、稽查、销解”四个过程5。所谓“领运”,是由各府赴梧州或横塘江口购买并运回盐斤,这是属于典型的“官运”制度,其核心在于官发盐本(帑本)的运作,据载:

谨案土司盐包有流存帑本运脚银四千一百五十九两三钱七分五厘,按照各府应销盐包分给存贮,听各府买运行销。扣留帑本运脚为下年买运之费,尚应完羡余节省等银三千五百九十三两三钱八厘,由各府按年批解盐道6。

即两广盐政于广西盐驿道设有购置土司盐包的专项经费,称之为帑本运脚银,分发各府存贮。在领运的程序之中,由各府用此项经费支领盐斤并负担运费。而每年完成一个销盐周期之后,则把销盐回流的资金,扣留下年买运之费之外,在“羡余节省银”项下解运盐驿道,此为“销解”的程序。

所谓“转发”,即由知府负责把领运盐斤从流官主掌的盐埠,结合水陆运输之便利条件,转运往土属盐埠。制度实行之初,往往会在土属州县设置盐埠或者盐盆。其中镇安府向武土州、下雷土州等均设置盐埠,向武埠的规模为“草房前后六间”。盐埠是官盐批发交易的所在,兼具零售功能,而“盐盆”则更加倾向于零售盐斤。在广西普遍情形,盐盆往往由小贩或者商人自行充当,并不由官方管辖7。此时由知府在一些边远且较小的土属州县设立盐盆,如湖润、都康、上映等地,由官方直接接管零售,是非常特殊的待遇。

所谓“稽查”与“销解”,则是知府负责监管土属地区的食盐分销,由土司进行实际分销。第一,知府领运、转发余盐之后,直接拨往所辖土司,并不由商人乃至县级属官染指。在此过程中,土司亦不必“垫支价本”,因为知府已有帑本作为专项经费。第二,余盐由土司安排分销。此项具有清廷一贯的政治考虑,即尽力维持土流隔绝的政策。故拨与土司之后,便不再接受此前水客对于土司地区的渗透,亦在制度上否定了私盐进入土司地区的合法性。甚至,在广西多数盐埠采取商运商销的改革之时,拨与土司余盐一项仍然坚持官运,其理由是“苗壮与汉人素不往来,未便以销盐细故,遽令商人前往交售,致启汉奸交通之渐”。此项政策是非常严谨的。例如广西龙州“三峝土民盐斤,仍照向例,由府拨给,不许与商盐摻越。每年盐羡发销,归入十九土司盐额,由府完解”1。龙州是乾隆五十七年(1792年)上下二龙土司改流而来,所谓“向例”则是改流之前的旧例,三峝土民盐斤是由知府直接拨给、完额、完解,与商盐在制度上完全区隔。这也意味着,知府的稽查责任是极重的。

总体来说,自雍正十二年(1734年)以来,广西土司地区逐步从水客私盐与沥灰/酸糟代盐并重的局面,转向了府拨余盐与沥灰/酸糟代盐并重的新制。在此基础上,形成了一套以知府为中心的特殊运销制度。知府直接负责运销大部分程序,是颇具成效的,“旧俗土民沥灰水以代盐,自府属行官盐,方免淡食。沥灰之风俗始息”2,说明土司地区的食盐供应落到了实处。当然,这种特殊运销制度既带有抚恤“彝民”的初衷,也包含杜绝土汉交通、隔绝土汉往来的政治考虑。隔绝政策反映到盐法上则是清晰的土汉供销界限,知府维持该“盐界”颇为不易。

返观知府运销余盐的制度,清廷并未给予知府更多的制度性优惠,如羡余等经费均要严格销解,盐埠的建置与维持没有专项经费,盐本与运费只给了最低程度的款项。于此同时,对知府的要求却颇为严苛,既要维持官盐具有抚恤意义的供应,又要恪守土汉之间的界限。这无疑难以给予知府正向的激励,反而从中滋生弊端。乾隆《镇安府志》3出于知府视角的一段文字对此予以委婉的表述。

为政之道,不外理财用人,盐?斯其一矣。镇安无商,官司鹾政,官即商也。筹策挽运水脚不敷,不免赔贴,途次窃卖,掺和砂卤,奸伪百出,市肆锱铢高下弊窦,难以指陈。枭徒私贩,更难周察,非用人多则不足以董事,而人多则费愈繁。若非得人而任之,腥膻之地垂涎者众,利归私饱,毁言日至4。

据此,镇安府“官司鹾政”,是为官运官销制。在实际实施时,官方运输水脚的预算是不够的,不免赔贴,这就是过于理想化的经费拨给及销解带来了额外的财政负担。由于官运无利可图,反而负担沉重,故难免有窃卖、降低盐质(掺沙)等奸伪百出的情形。于此同时,枭徒私贩也提高了监管的难度。若是加大监管的人员规模,又不免“费愈繁”。这段评述恰可反映知府运销制“责任重、预算少”的内在特征。

三、土司地区低价供应的实现

雍正十二年(1734年)以来,广西南宁、太平、镇安、思恩、庆远五府的余盐府拨政策已然形成。那么,这部分府拨的余盐,是否能够如鄂尔泰、郝玉麟所设想的低价供应,予“彝民”以实惠呢?清代两广盐价是受管制的官价,源自于康熙二十七年(1688年)广东巡抚朱弘祚定价5,此后在此基础上有所增减,由户部审批确定,称为部价。故官方试图在土司地区推行优惠性的定价,便不是简单地调整价格,而需要遵循盐政定价的原则,并保证所定价格不会与已有盐法自相矛盾、相互扞格,方能真正实现。

清代两广盐政定价的形式,是采取成本定价的方法。清代盐政所谓成本,与现代经济学意义上的成本不同。该成本包括盐本(购盐价额)、各项运费、各项管理费用、各项税收以及各项余羡,包含余羡意味着在成本之中率先提取利润,而现代意义的成本则不具备如此宽泛的意涵,尤其成本与利润是相对的概念,完全分开核算。在成本核算的基础上,采取“成本等于价格”的方式定价,这是两广盐政定价的原则。该原则只有采取盐业管制的体制才能得以贯彻。

广西土司地区的盐价首先涉及余盐价格的问题。雍正十一年(1733年)广东总督鄂弥达对余盐价格定制时规定,其一,余盐“照依部定引盐价值一体销售”,即与正盐的卖价相同,延续了广西食盐运销总体的部定价格1。其二,广西各埠余盐的成本构成,此时主要包括场价(埠销盐本)、运脚、工火、埠羡四项,其中场价又包括盐本、篾篓、运脚、人夫工食与修仓五项。与正盐对比,余盐不包括引课,即鄂弥达所谓“毋庸分晰东饷西税”2。其三,场价中的盐本“每包酌定收场价银九钱五分,尚较引盐为轻。”这意味着,鄂弥达是采取缩减利润(场羡取每包三钱)的方法来控制余盐价格的。余盐项下,于搭销比例之外的杂项盐则更受地方官府的青睐。据乾隆二十三年(1758年)李侍尧指出:“一曰额外余盐,一曰添买秤头盐,此二项成本在于盐余项下支领,其卖出羡银以八折九折缴库,地方官所获余利甚多,是以向来将正引盐及正项余盐乘时发卖。先将额外余盐及添买秤头盐发卖,以致引盐壅积。”3总之,在广西投放的余盐在官价上与正盐一致,但余盐的成本显然更轻,其中羡余部分的比例较大,给了分管埠销的官、商更大的操作余地。

在余盐定价的基础上,鄂弥达进一步提出:“至于遍行土司,必须盐价稍轻,方可疏通及远。”4据李侍尧回顾:“嗣因改设流官分辖,每年分拨土司余盐四千三百九十四包,责令该府转发土司运销。照减价每斤卖价一分二三厘不等,历久遵行。”5可知此番定价为每斤一分二三厘不等,与配销土司地区五府的平均部价相比,此次定价大体为部价的50%。乾隆十七年(1752年)两广总督阿里衮据广西布政使李锡秦盐驿道张曾等覆称:“南宁府属余盐,每斤应卖银一分四厘,太庆思镇四府每斤应卖银一分五厘,此系雍正十二年题定之价。嗣于乾隆元年(1736年)钦奉上谕,广西盐价每斤减去二厘销售,自此南宁府每斤盐应卖价银一分二厘,太庆思镇四府应卖价银一分三厘。历年奏销册报在案。”6可见前者是雍正十二年(1734年)鄂弥达的定价,而李侍尧回顾的是乾隆元年减价之后的定价。不论哪个定价,都较之于原来的部价有了大幅削减,这固然是给予土司地区土民的优惠政策,但是否有可能落到实处呢?

乾隆十七年(1752年),阿里衮就“南宁、太平、庆远、思恩、镇安等五府屬土司及改土归流地方分卖余盐,价值与奏销册报定价多寡不符”的情况对乾隆皇帝作出解释。

历年奏销册报在案,而其实各土司卖价不止于此。盖因各土司分销盐斤,原系责令各该知府前赴梧州江口运回转发督销解价,而从前题定卖价仅一分四厘一分五厘之时,止系将梧州江口运至该府之脚费等项,核入成本,定价发卖,其自各该府转运至土司地方脚费等项,并未算入此项。转运脚费在所必需,既不便于应解之羡余银内开销,止可于销卖盐斤价内酌增抵补,是以雍正十二年具题定价送部册内原经声明,仍令该府将转运到埠之脚费,依远近之酌增发卖。彼时即经前督臣鄂弥达抚臣金鉷将各该府转运至土司脚费分别道路之远近平险,详悉酌定每斤自一二厘至一分有零不等。惟东兰州并土州同、镇安等三处酌定一分七八厘至二分有零不等,俱核入卖价销售。嗣奉谕旨减价,亦即遵照减银二厘。惟是奏销册内因从前定价之时,未将转运脚费核入,是以止照原定之价减银二厘造报,而未照现卖之价减银二厘造报。历久相沿,已有年所。至各府转运盐斤至土司地方,在在崇山峻岭,远者至十余站不等,肩挑背负,止能三四十斤,日行三四十里,转运甚为艰难。从前或遇缺盐之时,有卖至五六分一斤不等,自雍正十二年酌定转运脚费之后,几及二十年来盐无缺乏之虞,价无增昂之虑,每斤不过一分三厘至二分有零不等,即极贵之处,亦止有东兰州并土州同、小镇安三处不过卖银三分有零,土民欢欣称便,行销较昔有增。至所定脚费,均系实在必需,并无稍有浮冒多卖等情1。

从成本定价的制度逻辑出发,鄂弥达题定的价格仅仅包括从梧州运回到各府的成本,即知府“领运”的程序中所支出的经费,但是“拨销”程序所需成本并未计入,即“自各该府转运至土司地方脚费等项”。在鄂弥达原定规制中是留有余地的,即各府至土司地区的转运经费根据路途远近,“每斤自一二厘至一分有零不等”,较远的东兰州等三处“酌定一分七八厘至二分有零不等”。在实际运作中,这部分经费也核入成本,进而计入价格,是土司地区的实际定价理应高于奏销册所显示的定价。据阿里衮等强调,自雍正十二年(1734年)以来“价无增昂之虑”,即每斤一分三厘至二分有零,较远的三州不超过三分,可见仍在成本定价规定的范围之内。

这样的定价逻辑并不仅仅存在于户部与总督的文书之中,也在各府得到具体的推行。如雍正十二年(1734年)镇安府知府领运盐斤之后,便“分发附郭天保、归顺、湖润、向武、都康、上映、下雷、小镇安汉土各属销售。奉议州就近田州,兼近府埠,听从民便买食其盐,自奉议河边挑运至府,计程三日,每盐一包改装三担,给挑脚银九钱。又竹篓雨具给银一钱五分六厘,又给耗盐一斤半,由府转运归顺等六属,计程二日,每夫一名,给脚价银二钱,设立盐埠五处,定价有差”2。据此,以平塘江解银(每包以150斤计)、挑脚银、竹篓雨具银及挑夫脚价银(按一夫一包算)约略总计,拨销到埠成本约为4.1两/包,折合成盐价为0.027两/斤,略高于镇安府各属的部定盐价0.021两/斤(天保县)、0.021两/斤(奉议州)、0.025两/斤(归顺州)。其中府志亦载向武土州、下雷土州所定盐价为0.025两/斤,小镇安土司为0.033两/斤,与成本较为接近。其中向武土州定价的修正颇能说明问题,“乾隆十年,知府张光宗奉议有小路可达向武,盐斤不必由府领,运脚盐价均可稍减,详明改定价银二分三厘零九丝”1,约比原定价低二厘。此例正好表明,在交通条件变化的情况下,知府亦有随之优化成本,并予以成本定价。总体而言,尽管各府采取成本定价的方式,其盐价优惠的幅度并未如官方经常声称的“每斤一分二三厘不等”那么大,但是较之雍正八年(1730年)郝玉麟时期“远者每斤卖价一钱,近者五六七分不等”,已然明显改善。

值得注意的是,该定价落实在实际交易之中,还会受到各地货币供应的影响。当时广西民间颇为流行“碎银”,对此总督鄂弥达解释道:“又如南太等府所属苗民,日用行使银色自七八成或五六成不等,每盐一斤,名虽卖价四分,除去运脚,折算纹银仅敷部价二分二厘,并无实卖纹银四五分之事。”2说明即便考虑银色银价,土司地区的低价盐供应基本可以实现。

四、形成定制:土司无引盐斤及其定额化

自雍正十一年(1733年)以降,两广运司供给土司地区的是没有引额的余盐,这是由鄂弥达所定发帑收购余盐的政策决定的。至乾隆二十三年(1758年),两广盐法实施“余盐改引”的变革,其要义在于把余盐定额化,并改成与正引无异的余引,并在原分销余盐的各地形成固定的销额。与此同时,广西埠销制度也发生了转变。乾隆元年(1736年),两广总督鄂弥达把广西全面官运官销制调整为平乐、梧州、浔州、南宁、郁林五府州所属二十八埠商销,其余桂林、太平、柳州、庆远、思恩五府所属二十九州官销的运销制度3。乾隆二十三年(1758年),两广总督李侍尧进一步把剩余的官销盐埠调整为商销盐埠。这两项盐法制度的调整,对土司地区官盐供应提出了新的问题。其一为余盐改引是否涉及土司地区所供余盐,其二为土司地区是否适用商销制。

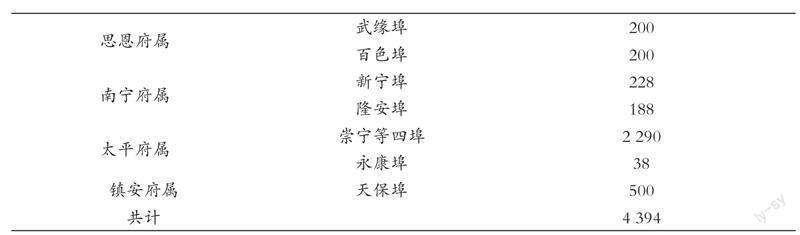

李侍尧认为应该因循旧例,供给土司地区的余盐不应改引。他陈述了如下理由,其一为“若设土司额引,酌减课饷,则为数无几”,按照五府每年领销余盐算,仅只四千三百九十余包,合引二千八百零四道,况且“倘照民价一律加增,土民更不乐于买食”。其二为若土司供盐也改商办,“如令土司官向商人买盐转售,势须垫支价本”“非土官所愿”。若此次改归商办,则须由运商自行垫支买盐、纳课(饷)的本钱。故若由商人直接转售盐给土司官,则土司官需要垫支本钱。其三为杜绝汉商与土司直接沟通,此项上文已述,兹不赘述。李侍尧的提议得到了户部意准,其后确立了“土司无引盐斤”的供应专项及其配额4。

在表2所记录的定制之中,尚有一个疑问并未解释,即何以盐法志所载各府项下,有具体盐埠的配额?该盐埠配额实际涉及运销制度向商运的转变。乾隆二十七年(1762年),两广总督苏昌咨称:

缘官办之时,所有土司余盐向系委员买运至梧州江口,该府差役赴领。今各埠均改商办,运馆裁撤,若将土司余盐仍令知府径赴廉场配运,势必假手书役,借官夹私充赚之弊。随据崇善、宜山等埠商人情愿领出官运土司盐本水脚,代官雇船到埠,听各府转发土司领销,以免胥役船户夹私充赚。改配省河,除隆安等埠代运余盐四百二十六包,庆远额盐七百五十包,毋庸改配外,其新宁等埠代运土司余盐三千二百一十八包,原配廉盐,每包需用脚价银二两二钱四分,至一两三钱三分不等,改配省河,每包实可节省帑本银四钱一分,递年通共计节省帑本银一千三百一十九两三钱八分,所有各商代运盐包及改配省河节省帑项数目,理合分晰造册咨部,统归西省奏销。1

前文已经揭示知府运销制所产生的“筹策挽运,水脚不敷,不免赔贴,途次窃卖,掺和砂卤,奸伪百出”等问题,且知府责任较重,却并未有足够的预算。此番两广大规模改商销制的进程中,土司地区是否采取商销则成为一个要题。苏昌此次采取了折中的方案。在知府对土司的转运与配销环节仍循旧章,而在从梧州(横塘江口)领运盐斤的环节该归商办。苏昌接受了崇善、宜山等埠商人的理由,即新宁等埠由廉州盐改配省河盐可以节省帑本,故改了土司余盐的配运点,并把原由知府负责的“领运”环节交予埠商,由彼“领出官运盐本水脚”“代官雇船到埠”。该调整之后,形成了商运、府拨、土司销、府解的新运销制度。在该改制之中,商人可以把知府单独领运的盐包合并到各自承领的盐埠之中,很可能因之节省运输成本。这也就是盐法志中无引盐斤系于盐埠的由来。

但是,定额制与商运制很快遇到短缺与挂欠的问题2。定额制造成了短缺,“土司引盐岁额本属不敷,且今生齿日繁,更虞缺乏”,这就意味着由知府负责供应的盐斤是不足的。囿于埠商不能直接卖盐与土司,知府只能向埠商“买运转销”。于此同时,知府购买盐斤的预算(盐本)是定额的,制度上并未予以追加,故只能循“先盐后课”之例向埠商挂价,先支取商埠盐斤拨运土司,再由埠商向盐运司发折报告挂价数目,然后由运司向知府追缴相关款项。知府待销盐之后回收本钱,便支付商人所挂之盐相关价值。很快,這种官商交易出现了错位。因为售予土司的盐斤,是采取管制低价的,该价格低于正常埠价,故知府采取土司地区盐价来支付预支商盐,则出现了短少,甚至“积欠至三千八百余两”。当然,其中也存在着借知府权势压迫埠商的行为,常常经年累月不还,而埠商亦不敢追回。此类问题暴露出定额制和土司地区食盐特殊供应制度的基础问题,其一为过于僵化的定额适应不了土司地区实际的食盐消费需求,其二为同一府埠(或临近埠)却用两套供应体系、两种供应价格,会产生制度内在衔接的矛盾。

对此,李侍尧主持了进一步的修正方案,即“由因定土司余盐,向系减价行销已久,是以仍令各该府照数行销,以示优恤。其不敷食盐,各该土民既愿照依埠价买食,自可听其各向附近商埠购买,毋庸由府转卖运销,致多挽运之烦,且免辗转剥除行盐”。总体来说,新的定制是一套双重的供应制度,即定额内维持原制,采取商运、府拨、土司(改流土司则以盐埠为准)销、府解的方式运作,所谓“嗣后土司余盐,各照依原定额盐包数饬商代运,交府按依原定价值行销,不得逾额,及预交下年未折盐斤多销,并于定价外多取丝毫”。而定额以外的盐斤,则由土民自由向埠商购买,所谓“其土民不敷食盐,即出示晓谕,令其各赴附近商埠照依时价买食,毋许土司及胥役人等借端阻遏”1,是为纯粹的商运商销制。至此,土司无引盐斤定额制才真正得以落地,而土司地区的食盐供应,也逐步趋于与流官州县一致,融入了两广商运商销体制。

五、结语

广西土司地区食盐运销的特殊制度展示了清代两广盐业的运作逻辑。若没有官方涉入,土司地区仅仅存在着并不能自发供应盐斤的市场,土民只能大规模采取沥灰与酸糟的代盐方法。而官方涉入之后,从派发无引盐斤、知府领运与转运、设置盐埠、低价供给乃至最终商销制的介入,均采取了较为严密的管制体制。该体制的目的是向土民低价售予盐斤。由此可以看出这是一种管制型的市场经济,尽管其运作的成本较为昂贵,且在制度上对于知府的行政要求较为苛刻,但基本实现了对于该地区原有食盐格局的改造。从这个意义上说,清王朝是采取了管制型的市场经济,替代掉了原有的水客供销的市场经济。

尽管土司地区有其政治上的特殊性,官方从“惠及彝民”的立场给予了价格优惠。但是从整体上说,由于食盐在理念上被视为需要供给所有民众的,故斯密型的完全竞争市场未必能够实现这样的目的。余盐府销制度尽管在实施上具有许多弊端,但是基本还是保障了高质量与相对规模的低价盐供应。这也是清代管制型市场经济在食盐这种特殊行业中的意义所在。

[责任编辑:龙泽江]