北宋时期杜甫形象的嬗变

代刚

杜甫是中国唐代著名的诗人,也是当今中国向外推介的关键文化人物。杜甫的形象对国际社会了解中国及中国文化,对中国文化的向外传播具有重要的意义。2020年,由英国广播公司拍摄的纪录片《杜甫:中国最伟大的诗人》上映则让更多的学者意识到杜甫形象对中国文化传播的重要意义,对杜甫形象的探讨逐渐增多,相关的研究成果也在不断深化。从我们梳理相关研究成果来看,归纳不同文献材料中的杜甫形象仍旧是目前研究的主要范式,如从国史、笔记、小说、诗词、戏曲、诗话等文献材料中探讨杜甫的形象。其中,诗词、笔记、国史是使用率最高的材料,相关成果也最多。在检视这些研究成果时,笔者发现人们在讨论杜甫形象的时候,多以两宋为分界线:北宋初期的杜甫形象承续于唐五代,多突显其落魄;北宋中后期的杜甫形象则强调其忠义,一变而成诗家冠冕,宗杜、注杜之风不绝,造成巨大的落差。有鉴于此,笔者依托前人的研究成果,着力于探讨北宋时期杜甫的不同形象及造成其嬗变的主要原因。考察杜甫形象的变化有益于理解北宋对于杜甫的接受情况及杜甫形象的经典化过程。

一、北宋初期杜甫的落魄文人形象

文学史中的“宋初”,是指北宋建隆元年(960)至宋仁宗景祐四年(1037),划分的依据是苏轼所作的《六一居士集》:“宋兴七十余年,民不知兵,富而教之,至天圣、景祐极矣。而斯文终有愧于古。”宋初文人笔下的杜甫失意落魄又刻板守旧,其形象基本延续了唐五代人们对杜甫的认识。

(一)贫困落魄

宋初,杜甫形象的描写主要由当时的文坛名流人物完成,他们对杜甫形象的描写多是一位失意落魄的文人。刘攽的《中山诗话》载:“杨大年不喜杜工部诗,谓为村夫子。”杨大年就是杨亿,是“西昆体”诗歌创作的主要作家。杨亿所说的“村夫子”是指当时在村中教书的先生,这类人往往失意不得志,只能沦落乡间讲学,因此杨亿所说的“村夫子”是对杜甫失意落魄的描述。王禹偁在《还杨遂蜀中集》中写道:“杜甫奔窜吟不辍,庾信悲哀情有余。”杜甫《破船》诗中说:“所悲数奔窜,白屋久难留。”“奔窜”意为慌乱逃匿,杜甫生逢乱世,多次陷于凶险,四处逃匿奔走,“奔窜”一词实为其人生际遇的真实写照。梅尧臣在《永叔赠绢二十匹》中写道:“况无杜甫海图坼,天吴且免在褐躬。”梅尧臣作此诗以答谢欧阳修的赠绢之情,这两句诗出自杜甫《北征》中对自己贫困的描写。“海图坼”是指绣在衣服上的大海图案已经裂开,“天吴在褐躬”是说绣在衣服上的天吴、紫凤图案被颠倒地缝在旧衣服上。梅尧臣这两句诗的意思是说,自己虽然贫困,但比起杜甫来还是要好很多。欧阳修《堂中画像探题得杜子美》中写道:“生为一身穷,死也万世珍。言苟可垂后,士无羞贱贫。”欧阳修作此诗是对杜甫笔耕不辍精神的赞扬,但其赞扬也是建立在杜甫“一身穷”“贱贫”的形象之上。张方平在《读杜诗》中写道:“杜陵有穷老,白头惟苦吟……流寓四方路,浩荡平生心。”“穷老”“苦吟”“流寓”,这三个词较为中肯地概括了杜甫的形象特征。从北宋初期诸家论述来看,贫困落魄是宋初文人对于杜甫形象的第一点认识。

(二)刻板守旧

刻板守旧是宋初文人对杜甫形象的第二点认识,持这一观点的人不在少数。王禹偁在《送冯学士入蜀》中写道:“莫学当初杜工部,因循不赋海棠诗。”这里对杜甫因循不赋海棠的出处争议较大。第一种认为杜甫写过海棠诗,但已经失传。第二种认为杜甫为了避讳而不写海棠。《古今诗话》中写道:“杜子美母名海棠,子美讳之,故杜集中绝无海棠诗。”第三种认为当时海棠还没有成为诗人吟咏的对象。无论哪一种说法,按王禹偁诗歌本意,杜甫因循不赋海棠之事实不可学。欧阳修在其笔记《李白杜甫诗优劣说》中写道:“杜甫于白,得其一节,而精强过之,至于天才自放,非甫可到也。”这是欧阳修讨论李杜优劣时的论述,“精强”是指用词的精练,法度的严紧;“天才自放”是指李白作诗不拘法度,自然成章。邵博在《邵氏闻见录》中谈到“欧阳公每哦太白‘三山半落青天外,二水中分白鹭洲之句,曰:‘杜子美不道也。予谓约以子美律诗,‘青天外其可以‘白鹭洲为偶也?”这段材料是邵博对欧阳修的反驳。欧阳修认为杜甫难以企及李白,邵博则认为按照作律的要求,杜甫不会拿“青天外”对“白鹭洲”。《中山诗话》写道:“欧贵韩而不悦子美,所不可晓;然于李白而甚喜爱,将由李白超踔飞扬为感动也。”欧阳修喜欢李白的诗是因为李白天才自放、超踔飞扬、不拘法度,而他所说杜甫不如李白则是因为杜甫作诗讲求法度,过于刻板。从以上论述来看,宋初文人印象中的杜甫确有刻板之嫌,并且他们在宋初文坛有着举足轻重的地位,不能说是偶然。

二、北宋中后期的杜甫形象

北宋中后期,杜甫形象发生了巨大的转变。相较于北宋初期的或扬或抑,杜甫形象在北宋中后期一片叫好,一变而成为诗家冠冕、忠义典范,其“诗圣”的形象也逐渐确立。

(一)诗家冠冕

北宋中后期,杜甫的艺术价值逐渐被人发掘,诗坛地位迅速上升,宗杜、学杜、注杜之风不绝,杜甫一变而成为诗家冠冕。朱弁在《风月堂诗话》中说:“此老妙处,浑然天成,如虫蚀木,不待刻雕,自成文理。其鼓铸镕泻,殆不用世间橐籥,近古以还,无出其右,真诗人之冠冕也。”(常振国《历代诗话论作家》)朱弁认为,在诗歌水平上,杜甫是近古以来第一人,其赞誉不可谓不高。陈师道的《后山诗话》载:“苏子瞻云:‘子美之诗,退之之文,鲁公之书,皆集大成者也。”苏轼也认为杜诗是集大成之作。叶梦得在《石林诗话》中写道:“自汉魏以来,诗人用意深远,不失古风,惟此公为然,不但语言之工也。”叶梦得将杜甫的文学地位更加往前推。真正能够较为真实反映杜甫诗歌接受状况的则是张戒,他在《岁寒堂诗话》中写道:“方子美在时,虽名满天下,人犹有议论其诗者,故有‘嗤点‘哂未休之句。夫子美诗超今冠古,一人而已,然而其生也,人犹笑之,殁而后人敬之。”张戒虽不是北宋人,但他的評价较为准确地描述了杜甫诗歌接受的情况。在杜甫的时代,杜甫的诗并不被人看好,评价也不高,甚至有人嘲笑他;但他去世后,人们则认为他的诗冠绝古今,古往今来第一人,开始敬重他。张戒这一论述基本符合杜甫诗歌的接受状况。相关材料显示,直到北宋初期,杜甫诗歌虽然已经走进了文人们的视野,但并不为人所推重,甚至“不喜杜诗”的人大有人在。直至北宋中后期,越来越多的人才认识到杜甫诗歌的价值,推为诗家冠冕。

(二)忠义典范

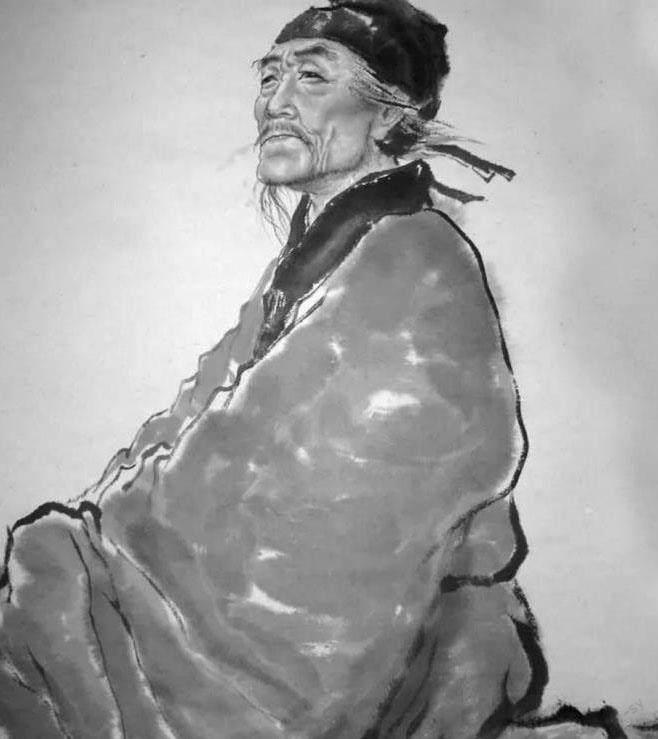

忠义是杜甫身上的一个特点,但大幅度强调杜甫忠义则是自北宋中后期开始,自此杜甫身上便打下了忠义的烙印。北宋中后期,论述杜甫忠义的文献材料很多,其中影响较大的有王安石、苏轼等人。王安石在《杜甫画像》一诗中写道:“惟公之心古亦少,愿起公死从之游。”王安石是較早论述杜甫忠义的人,他在诗中极力称赞杜甫“不费朝廷忧”的家国精神,并希望杜甫能够起死回生,与他同游。苏轼在《王定国诗集叙》中写道:“古今诗人之众矣,而杜子美为首,岂非以其流落饥寒,终身不用,而一饭未尝忘君也欤?”由于苏轼的影响力,“一饭未尝忘君”自此成为描述杜甫忠义的典范。张戒在《岁寒堂诗话》中写道:“观子美此篇,古今诗人,焉得不伏下风乎?忠义之气,爱君忧国之心,造此必于是,颠沛必于是。”张戒对杜甫的论述很多,尤其是关于杜甫忠义的话题。宋代黄彻在其《?溪诗话》中说:“然《剑阁》诗意在削平僭窃,尊崇王室,凛凛然有忠义之气。”“世人喜子美造次不忘君,尝观其祖审言《除夜》云:‘还将万亿寿,更渴九重城。则教忠之家风旧矣。”黄彻不仅描述了杜甫的忠义,还追溯这一特点的由来,认为从其祖杜审言处便知,杜家以忠义为教。从以上诸家论述中可以看到,北宋中后期的文人对杜甫印象最为深刻的便是其忠义。

三、杜甫形象嬗变的成因

我们经过简单梳理,总结出了杜甫在北宋前期和北宋中后期的形象;我们通过对比发现,北宋前期文人笔下的杜甫形象和北宋中后期文人笔下的杜甫形象存在较大的落差。究其原因,我们认为杜甫形象的嬗变主要是由于宋代中后期儒学的复兴导致的。宋代和唐代有着不同的历史境遇、不同的主流思想,以及由此形成的不同的文学评判标准。由于唐代的影响一直延续到北宋初年,故而宋初对于杜甫的认识仍然不离唐人窠臼。自倡导儒学复兴之后,宋代开始逐渐形成了自己对文学的评判标准和审美趣味,在这一标准的衡量之下,杜甫的地位被不断地突显和抬高。

宋初文学也主要沿袭唐代,诗歌创作也主要向唐代看齐,宋初的白体、晚唐体、西昆体等都可视作唐代文风的余绪,对杜甫的评价也不离唐和五代窠臼。

至宋仁宗的庆历年间(1041—1048),当时求变呼声的高涨使学林出现了一股批判的社会思潮。这一思潮视佛教为“异端”、否定汉唐经学、抨击科举时文,其总体倾向则是要求复兴儒学,范仲淹、欧阳修、孙复、石介等人是这一思潮的主要代表人物。在这一思潮的影响之下,文学的评价尺度必然发生变化。宋初文学蹈袭唐人窠臼,发展到西昆体,多讲求辞藻、形式,内容贫乏空虚,缺乏真情实感。在儒学复兴的旗帜之下,文学要能真正表达社会生活与真实性情,要恢复儒家“修齐治平”的社会理想;对人的标准则倡导儒家的理想人格,主张“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”(范仲淹《岳阳楼记》)。拿这一标准来衡量,沉寂数百年的杜甫则逐渐凸显出来,成为忠义之士、诗家冠冕。自然,拿这一标准来衡量,一个相反的案例—王维从此沉寂。王维在唐代被推为“一代文宗”,至宋代则因其授伪职一事而被宋人一直诟病,在宋代诗坛一落千丈。以上便是杜甫形象嬗变的主要原因。

北宋时,杜甫形象的嬗变有其内在的逻辑机理。北宋初期,思想界仍旧维持儒、释、道三教并立的格局,文坛也基本延续唐代文学余绪,宋初文人对杜甫形象的描述也基本与唐朝类似,主要突出其落魄失意的人生际遇。北宋中后期,儒学复兴,在儒学的旗帜之下,文学要反映社会现实,要有真性情,要表现“修齐治平”的理想,要树立儒家的理想人格。

综上所述,北宋时期杜甫形象的嬗变自然要考虑儒学复兴的影响,除此之外,杜甫诗歌自身的艺术价值也是不可忽视的重要因素,更要考虑到杜甫诗集在北宋的流传程度及北宋诸多政要名流的推波助澜等因素。

青年文学家2023年12期