制造业比重保持基本稳定的机制和路径研究

胡俊 余泳泽 陈维宣

关键词:制造业比重;工业化;再工业化

DOI:10.19313/j.cnki.cn10-1223/f.20221104.002

一、問题的提出

2015年,中国服务业产值占GDP 比重超过50%,成为第一大产业。与此同时,制造业占GDP比重则进入下降通道,在2010-2020 年期间,我国制造业比重从31.61%下降到26.18%。服务业规模快速增长,成为推动经济发展的主导产业,但同时也导致一些问题。第一,由于服务业较低的生产率水平而引发的“鲍莫尔病”(Baumol,1967;Dennis & Iscan,2009),在一定程度上制约了国民经济的整体生产率水平提升。第二,科技研发、工业设计、检验检测等生产性服务业发展较为滞后,服务业内部结构优化提升迟缓,不仅无法为先进制造业提供有效的现代服务供给,同时也制约了国民经济的整体产业结构优化。第三,从一些先发国家的发展历程看,过早的“去工业化”可能导致经济空心化等问题(王展祥,2015;盛朝迅,2020)。对中国的研究也表明,过早“去工业化”可能影响到制造业发挥经济增长支撑作用(王展祥,2018),无法形成对现代服务业的有效需求(王文和孙早,2017),导致经济增长陷入中等收入陷阱(Im & Rosenblatt,2015;黄群慧等,2017)等。尤其是近年来全球贸易保护主义上升、新冠肺炎疫情持续冲击,导致我国产业链、供应链缺环断链风险不断增大的背景下,制造业国民经济体系主体地位愈加凸显。

从全球范围看,制造业一直是一个国家综合实力和核心竞争力的集中体现。20 世纪中后期,美国和英国为代表的发达国家加快了“去工业化”进程,推动劳动密集型和资源密集型制造业向外转移,着力推动服务业发展。但总体来看,发达国家的“去工业化”带来了经济增长动能乏力(Fiona,2009;Cruz & Nayyar,2017)、失业率上升(Christopher,2018;史丹和白骏骄,2019)、贫富差距拉大(杜传忠和侯佳妮,2019;Rodrik,2016)以及创新能力下降(Teimouri & Zietz,2020)等问题。过早“去工业化”甚至导致以拉美和非洲国家为代表的部分发展中国家陷入“中等收入陷阱”。反观日本、韩国、新加坡等东亚经济体,在迈入高收入阶段后,日本、韩国和新加坡的制造业实际占比不降反升,并没有出现明显的“去工业化”现象,与拉美、非洲国家形成了鲜明对比(黄群慧等,2017)。2008 年全球金融危机后,以美国为代表的发达国家重新审视了制造业的作用和地位,提出了“重振美国制造业框架”等以重振制造业为核心的“再工业化”战略,一方面是试图以“制造业回流本土”“再工业化”摆脱经济危机,另一方面更是为了争夺新工业革命下的产业竞争制高点(胡立君等,2013;谢康等,2018),反映了制造业在构建国家核心竞争力中的重要作用。

总之,鉴于制造业是实体经济的主要内容以及掌握全球产业竞争话语权的关键,我国有必要遏制出现过早“去工业化”倾向,保持制造业在国民经济体系中的合理占比,防止制造业比重过快下降。为应对当下我国经济“脱实向虚”趋势以及深入实施制造强国战略,国家“十四五”规划纲要也首次提出了“保持制造业比重基本稳定”的要求,为中国制造业指明了在“十四五”期间甚至未来较长时期的发展方向。基于此,如何保持中国制造业比重基本稳定,充分发挥制造业作为经济社会持续健康发展、产业链供应链安全稳定的“压舱石”作用,避免出现过早去工业化或者制造业空心化,成为值得关注的战略问题。

既有制造业的较多研究集中在制造业的经济效应和影响因素等领域,直接关于制造业比重保持基本稳定的文献较少,但也有一些文献进行了有益探索。现有研究基本均认为,制造业比重保持基本稳定是我国跨过中等收入阶段的关键支撑,是提升制造业国际竞争力的关键,也是维持产业链供应链安全稳定、自主可控的重要保障(魏后凯和王颂吉,2019;史丹和邓洲,2020),并从推动经济增长、促进创新、抵抗冲击以及带动其他产业发展等方面探讨了工业化在经济社会高质量发展中的重要作用(郭克莎和彭继宗;2021;方建国,2021;中国社会科学院工业经济研究所课题组,2022;蔡昉,2022),为后续研究奠定了坚实基础。

纵观既有文献,虽然相关研究对制造业比重保持基本稳定的必要性和重要作用等方面展开了一定分析,但系统分析我国制造业比重保持基本稳定的内在机制和推进路径研究相对缺乏。基于此,本文从需求侧、供给侧和环境侧等多因素视角搭建了系统性分析框架,较为全面地回答了制造业比重保持基本稳定的内在机制,并通过考察主要发达国家制造业比重历史演变情况,为我国制造业保持适宜比重提供有益借鉴,进而围绕我国保持制造业比重稳定提出针对性的推进路径。本文将为我国制造业比重保持基本稳定奠定理论基础以及提供政策方向,也对维护产业链供应链安全稳定、避免陷入“中等收入陷阱”、促进经济高质量发展具有重要意义。

二、制造业比重保持基本稳定的宏观背景

(一)我国迈进高质量发展阶段

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济高质量发展要求制造业比重保持基本稳定。根本原因在于,制造业比重保持基本稳定是维持经济增长以及生产效率长期增长的关键,而经济规模及效率增长构成了表征经济高质量发展的核心指标。虽然有不少文献指出,服务业尤其是生产性服务业是推动经济发展的重要驱动力,强调服务业比重上升存在经济发展“结构红利”(Jorgenson & Timmer,2011;卿前龙等,2019;张月友,2018;Baldwin & Rikard,2020),但也有文献指出,由于服务业存在明显的“鲍莫尔病”现象,服务业生产率增长速度低于制造业,将造成整个经济增速和效率增速的下降(高峰,2006;郭凯明等,2020)。从国际经验来看,20世纪70年代以后发达国家经济增长减速,与国民经济体系生产率增长减速密切相关,而经济结构服务化构成了生产率减速的主要因素。事实表明,过早“去工业化”、过早提高第三产业比重是导致经济发展陷入“中等收入陷阱”的重要原因。拉美和非洲国家为代表的发展中国家在尚未深度工业化的情况下推进“去工业化”,最终导致陷入“中等收入陷阱”(乔晓楠和杨成林,2013)。2008 年国际金融危机发生后,部分已经跨过“中等收入陷阱”的国家复苏艰难,其中一个重要原因就是制造业比重偏低,无法起到对经济增长的有力支撑带动作用。因此,即使在后工业化时期,制造业对经济增长和生产率提高的推动作用仍然难由服务业替代,仍是维持一个较高水平的经济增速以及推动经济效率持续增长的关键。总之,制造业作为国民经济体系的主体,是经济高质量发展的“压舱石”,有必要保持制造业比重基本稳定。

(二)新工业革命持续深化

纵观全球工业革命史,机械化大生产、电气化革命、信息化革命三次工业革命构成了人类社会工业化持续深化和生产力跨越式发展的核心动力。当下,人工智能、大数据、云计算、新能源、新材料等新技术不断涌现,推动以数字化、网络化、智能化、绿色化为核心特征的新一轮工业革命加速拓展,为我国深化工业化提供了重要的机会窗口。从技术层面看,新工业革命孕育的先进技术将对传统制造业生产技术进行改造,实现制造业生产技术的更新换代或者“技术-经济范式”的变革;从产业层面看,制造业构成了新工业革命的主阵地,新工业革命催生的新兴产业将加速推进技术密集型制造业发展,带动制造业结构升级以及整体附加值水平跃升,进而实现“深度工业化”或“再工业化”。在此过程中,传统制造业的改造提升以及高附加值制造业的发展将成为我国制造业高质量发展的关键动力,也将在保持制造业占比基本稳定的过程中发挥重要作用。

(三)国际环境不确定性增加

近年来,全球保护主义和单边主义盛行、逆全球化抬头、地缘政治风险上升,国际环境不稳定性不确定性明显增加,全球产业链和价值链加速重组,产业链区域化、碎片化趋势显现,我国面临的产业链、供应链“断链”风险增加。与此同时,产品内分工深化大幅提高了跨境贸易成本,国际分工收益相对下降,叠加当下新冠肺炎疫情全球大流行,跨国贸易投资萎缩,世界经济陷入衰退,外部循环阻碍加强。为此,中央提出要“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,反映了国家层面更加强调产业链供应链的“安全性”“稳定性”和经济发展的自主性、可持续性。在此背景下,制造业作为经济发展的压舱石、稳定器作用更加显现,制造业已成为我国应对产业链“断链”风险、保障供应链稳定、提升经济韧性的重要抓手。实际上,正是依托完备的制造业体系、庞大的制造业规模,我国制造业才形成了难以复制的产业竞争优势,进而构成了保障经济韧性的关键和根本,我国应充分发挥制造业的稳定器作用,支撑我国经济可持续健康发展。

三、我国制造业比重保持基本稳定的机制分析

需求侧、供给侧、环境侧三个维度是制造业比重保持基本稳定的重要影响机理,共同组成了制造业比重保持基本稳定的合力。

(一)需求侧层面

1. 构建新发展格局,激活制造业内生发展动能

为应对国际国内经济发展形势变化,国家层面提出了“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”战略。在此背景下,通过新发展格局构建而激活的国内庞大统一的内需市场,构成了制造业内生发展驱动力。一方面,促进国内大循环,需要促进各类要素在国内区域间、城乡间的自由流动来塑造国内统一大市场。在此过程中,新发展格局有利于打破国内市场分割局面,缓解我国经济发展存在的不平衡、不充分问题,进而释放出巨大的投资和消费需求。因此,新发展格局构建下超大规模市场构成了制造业发展新增长点,制造业发展动力机制将逐渐由过去依赖大规模出口向国内超大规模需求拉动转变。

另一方面,新发展格局构建将为制造业新旧动能转换、新旧竞争优势接替以及保持制造业规模稳定提供更充足的腾挪空间。整体来看,劳动密集型、资本密集型和高端技术密集型产业在我国都具有充足的发展空间。对于劳动密集型产业,我国中西部的劳动力和自然资源等生产要素仍具有比较优势,根据新结构经济学,中西部地区承接部分劳动和资源密集型产业仍具有自生能力和市场竞争力。基于此,我国可以依托超大国土空间优势,打造制造业梯次发展格局,进而推动传统动能与新动能更好衔接,并为制造业比重保持基本稳定提供支撑。

值得注意的是,构建新发展格局并不意味着放弃国际经济循环,只是将扩大内需作为战略基点,通过调整国内市场和国际市场在制造业需求结构中的重心,更好利用国际国内两个市场、两种资源,以减少外部环境带来的冲击,提升制造业产业链供应链的安全稳定,实现制造业更强劲的发展。

2. 提升自主创新能力需要发挥制造业创新策源功能

作为技术创新最集中最活跃的领域,制造业研发投入大、创新产出多,一直是技术创新的主战场和主阵地,构成了一个国家或地区技术创新和全要素生产率提升的重要源泉(Kaldor,1980;Levinson,2012;黄群慧和杨虎涛,2022)。从全球主要国家的研发投入行业分布看,美国制造业的研发投入占全社会研发投入的70%,大多数OECD 国家六成以上R&D 投入来自于制造业企业。2008-2012 年,我国第二产业的研发投入占总研发投入的比重一直保持在93%左右(夏杰长和倪红福,2016),我国专利密集型行业特征也表明制造业具有明显的技术创新策源功能。根据国家知识产权局数据①,制造业是专利密集型产业的主体,其中,新装备制造业占专利密集型产业增加值的比重最高,达到30.7%,并且新装备制造业、信息通信技术制造業和新材料制造业三者增加值之和在专利密集型行业中占比达到64%,表明制造业构成了技术创新的核心主体,对提升自主创新能力具有重要意义。

制造业作为技术创新的土壤,主要在于制造业企业追求市场竞争力的过程中,会产生技术创新的内在驱动力。不论是为了提升生产效率、降低生产成本还是开发新产品,制造业企业均需要加大研发投入。在此过程中,制造业企业将通过技术创新推动产业技术不断更新迭代,进而实现制造业的竞争优势从规模扩张向技术创新转换。制造业技术创新的累积迭代甚至会形成“破坏性创新”,促使产业技术实现巨大跃迁,形成所谓的“工业革命”。

当然,生产性服务业也是重要的创新来源,但从产业关联角度看,生产性服务业主要为制造业提供中间产品,其创新驱动力主要来源于制造业。因此,在工业化推进尚不充分的情况下,生产性服务业也难以获得充分发展,其本身创新策源功能就相对有限。总之,制造业比重保持基本稳定构成了技术创新的土壤,是促进形成创新能力进而提升复杂制造能力和国际竞争力的关键。

3. 生产性服务业高质量发展要求制造业保持合理比重

市场需求是产业发展的关键动力,生产性服务业作为制造业的关键中间投入品,其主要需求来源是制造业,二者存在明显的相互促进关系(张月友,2014;Hansen,2016;沈华夏和殷凤,2019)。因此,制造业比重保持基本稳定才能对生产性服务业产生稳定的市场需求来源,没有一定规模的制造业,就无法支持生产性服务业行业的正常运转以及扩大再生产。更为重要的是,由于生产性服务业的市场需求结构形成于制造业的产业结构,研发设计、现代金融、现代物流等高端生产性服务业的发展与先进制造业的发展存在紧密关联性,故而生产性服务业高质量发展要求制造业高质量发展。如果一个国家或地区在较低的经济发展水平阶段时就推动制造业比重过早下降,其可能结果就是高端服务业的根基不稳。总之,制造业规模是支撑生产性服务业发展的重要源泉,而先进制造业构成了生产性服务业高质量发展的关键驱动力。生产性服务业高质量发展要求制造业进行“深度工业化”,实现“规模扩张”转向“结构升级”、“要素驱动”转向“创新驱动”(王一鸣,2020)。

(二)供给侧层面

1. 新一轮科技革命和产业变革持续演进

近年来,数字经济、智能经济蓬勃发展带动了新技术、新产业、新业态、新模式的不断涌现,加之新能源技术进一步发展彰显的巨大潜力,预示着新一轮工业革命正在孕育发生(贾根良,2016;宁朝山,2019),构成了我国推动“深度工业化”和“再工业化”的重要契机。历次工业革命经验表明,工业革命带来的颠覆性或破坏性技术创新将对产业发展以及经济增长产生深远影响。正是经历了蒸汽机革命、电气化革命和信息化革命等三次工业革命,人类社会才迈进信息化社会。新工业革命对产业结构的影响一方面体现在其推动了一批新兴产业发展,另一方面体现在重大创新技术的传播、渗透和应用,对传统产业具有改造和重塑效应。因此,当下以数字化、智能化和绿色化为主要特征的新一轮工业革命可能将通过改造重塑传统制造业和催生一批先进制造业,进而支撑制造业比重保持基本稳定,构成了我国制造业高质量发展的新引擎。

值得注意的是,我国超大规模市场是新工业革命中涌现出的重大技术创新成果进行产业化的土壤。原因在于,其一,超大规模市场可以为技术成果产业化创造更丰富的应用场景及更广阔的市场需求;其二,超大规模市场下的大规模生产有利于降低生产平均成本,是制造业企业构建市场竞争力的重要源泉;其三,由于新兴制造业尚未确立技术标准,而超大规模市场能够支撑新技术、新产品的广泛应用和快速迭代,进而加速形成成熟的以中国自主创新为主导的技术体系和标准体系。中国自主标准体系的建立有利于我国抢占全球价值链中的话语权,构成了我国赶超发达国家的重要机遇。总之,紧抓新工业革命的历史性机遇,必须充分发挥大国超大规模市场优势,更加重视国内市场,通过国内超大市场规模保持制造业比重基本稳定以及支撑制造业高质量发展。

2. 技术和数据为基础的比较优势加快形成

改革开放以来,我国通过参与全球分工、融入全球价值链(GVC)迅速成为制造大国,但制造业主要集中在全球价值链的中低端环节。早期我国的经济基础和要素禀赋结构决定了选择发展劳动密集型和资源密集型制造业是必要的。其背后的逻辑是,制造业发展需要符合一個国家或地区当时的要素禀赋结构,才能具有较强的自生能力和比较优势。经过改革开放40 多年的发展,当下我国要素禀赋结构和比较优势发生了较大变化。从比较优势看,以要素投入为主要驱动力的传统产业发展优势逐渐衰减。从要素禀赋结构看,长期的“干中学”、技术引进模仿吸收有力促进了技术资本积累。以增加值贸易核算方法进行测度,1995-2011 年期间,总体来看,我国技术密集型产业比较优势逐渐增强,2005 年前我国劳动密集型行业显示比较优势指数要高于技术密集型行业,2005年后技术密集型行业以及劳动密集型行业的显示比较优势指数均基本维持在1.25 左右,而技术密集型行业呈缓慢上升趋势,劳动密集型行业呈缓慢下降趋势(文东伟,2017),反映了我国比较优势正从劳动密集型行业向技术密集型行业过渡。此外,庞大的国内市场规模、超前的数字新基建布局、广泛的数字生产设备投资应用等使得我国在新工业革命下“数据”新型生产要素方面也具有明显竞争优势。总之,我国以技术和“数据”为基础的比较优势正加快形成,为制造业向全球价值链高端环节演进提供了充分的要素支撑,逐渐具有发展高技术含量和高附加值制造业的根基。

我国要素禀赋结构变化带来制造业比较优势演变,进而要求制造业结构进行适宜性调整,即优化传统劳动密集型、资源密集型制造业产能的同时大力发展技术密集型制造业。由于技术密集型制造业具有高附加值,可以有效冲抵减少传统制造业产能造成的制造业规模下降,因此,总体上看,制造业比重仍可以保持基本稳定。在此过程中,需处理好旧产能优化和新产能扩张以及传统比较优势弱化而新的比较优势尚未建立的交替问题,才能避免出现过快“去工业化”现象,有效保持制造业比重基本稳定,并加快推动制造业高质量发展。

(三)环境侧层面

1. 制造强国战略深入实施

“十四五”规划进一步强调“深入实施制造强国战略”,并明确提出要“保持制造业比重基本稳定”,为“十四五”期间制造业比重保持基本稳定提供了制度保障。过去基于产业结构演变规律和赶超战略,我国产业政策过于强调三次产业结构演进,本质上是简单地将产业转型升级等同于产业结构演进或产业结构服务化。产业结构政策在一定程度上强化了我国制造业比重下滑过快、服务业占比上升过快的过早过快“去工业化”倾向。目前我国制造业处于全球价值链中低端环节的不利局面尚未突破(吕越等,2018),关键核心技术和高端装备制造仍然受制于人,面临诸如芯片、新材料、核心工业软件等方面的卡脖子问题,制造业发展“大而不强”,在质量上仍有较大的提升空间,亟待推进“深度工业化”。早期我国工业化是以提高制造业比重为目标的扩张型工业化,以后应推进以提高制造业质量和竞争力为核心的“深度工业化”(魏后凯和王颂吉,2019)。在我国进入高质量发展阶段后,必须保持足够的战略定力,做好经济发展的战略选择,保持整体制造业比重在安全线之上。

为了推进“深度工业化”或“再工业化”,需要保持制造业比重基本稳定,在此基础上,我国才能保持基本的生产能力,维持产业链供应链基本安全稳定,进而谋求制造业高质量发展。因此,过早过快地“去工业化”或产业结构服务化,不仅中断了深度工业化进程,缺乏深度工业化基础的生产性服务业也难以支撑经济高质量发展,可能最终导致我国陷入中等收入陷阱。“十四五”规划强调要“保持制造业比重基本稳定”,实质上是重新审视工业化的重要性,为我国实施“深度工业化”战略提供了战略导向。此外,保持制造业比重基本稳定也是应对发达国家“再工业化”战略的重要举措。一方面,发达国家“再工业化”战略将推动制造业回流,提升本土基本的生产制造能力;另一方面,发达国家“再工业化”将大力发展智能技术、新材料、生物技术等先进制造业。因此,发达国家“再工业化”战略可能在高端和基础的生产制造环节对我国制造业造成双重挤压。总之,我国制造业比重保持基本稳定是为了避免过快“去工业化”导致的经济空心化,也是应对发达国家产业竞争的重要举措。

2. 自主可控能力重要性增强

我国已迈入高质量发展新阶段,高质量发展要求着力调整优化制造业结构,加快从制造大国向制造强国迈进,但制造业结构优化调整并不意味着过快过度的“去工业化”,过度削减制造业产能可能导致产业链缺环断链、影响制造业转型升级进程,甚至威胁经济安全。为此,“保障产业链供应链安全”构成了国家高度重视的一项重大战略任务。根据产品空间理论,一国能够生产的产品越多表明生产制造能力越强,不同生产制造能力结合所带来的新技能、新产品越丰富,越能在“已有能力”上逐步靠近目标产品,产业升级潜力越大,而过快过早的“去工业化”会造成产品空间密度稀疏化,拉大产品间的跳跃距离,动摇制造业进行“深度工业化”的根基,阻碍产业升级(Hidalgo,2009;邓向荣和曹红,2016;赵蓉等,2021)。更为重要的是,制造业规模在一定程度上决定了生产制造能力或产业链供应链安全稳定性,正是由于我国拥有规模庞大的制造业体系,在面临各种外部冲击时,制造业才具备抵消外部不确定性、增强经济韧性的重要作用。过早的“去工业化”可能造成产品空间密度稀疏化或产业空心化,影响产业链供应链安全稳定性。因此,基于产业链供应链安全稳定发展考虑,有必要保持制造业比重基本稳定。应当保持一个适宜比重的制造业规模,避免产业空心化,为产业链供应链安全可靠、自主可控提供支撑。

四、制造业比重演变的历史考察与适宜区间

(一)全球主要国家制造业比重演变历程

考察二战后世界主要国家的产业结构基本演变轨迹,尤其是2008 年国际金融危机后世界主要国家的制造业结构演变趋势,对于我国在中长期内保持制造业比重基本稳定具有重要借鉴意义。本文绘制了1950-2020年间中国和世界主要发达国家的制造业比重的演变情况,如图1 所示①。

根据整体制造业比重演进情况看,世界主要国家的制造业比重在二战后呈现出大致三种不同的演进特征。第一种是先上升后下降,主要以中国为代表;第二种是快速上升后在较长时期内维持相对高位,但近几年有所下降,主要以韩国为代表;第三种是在大部分年份中呈现下降趋势,欧美日等国家均表现出此类特征。二战后世界主要国家制造业比重的演进趋势基本符合配第-克拉克定理,即制造业所占比重随着经济增长呈现出先上升后下降的特征。

但从21世纪以来第二个十年的演变情况来看,世界主要发达国家的制造业结构演变趋势出现明显变化。一方面,中国和韩国的制造业比重出现较为明显幅度的下降,分別从2010 年的31.61%和27.44%下降到2020 年的26.18%和24.95%;另一方面,欧美日等国家的制造业比重的快速下降趋势趋缓,虽然近十年间也有轻微下降,但基本上保持了稳定,日本和意大利甚至出现一定程度回升。

中国制造业比重下降的主要原因可能是以下两个方面。一是经济结构中“鲍莫尔病”加重导致的产业结构的服务化调整。在中国产业结构中,服务业总体劳动生产率显著低于制造业,吸引了大量劳动力流向服务业部门,进而导致服务业部门就业份额与产值比重的上升以及制造业部门就业份额和产值比重的下降。二是粗放型制造业与劳动密集型制造业的快速收缩,而人力资本积累与技术创新能力形成偏慢抑制了制造业转型升级,导致技术和知识密集型制造业发展相对滞后,新旧动能衔接转换不畅使得制造业比重快速下降。一方面,在新《环境法》与大气治理等政策制度的作用下,传统的高能耗、高排放、高污染的生产方式难以为继,同时劳动年龄人口的数量和比重均呈下降特征,劳动力红利逐渐消失①,劳动力成本上升导致劳动密集型制造业的收缩,共同导致了制造业比重的快速下降;另一方面,中国的平均受教育年限和每百万人中研究人员数明显低于欧美日韩等发达国家②,相对较低的人力资本积累程度抑制了高技术产业发展及其推动制造业比重上升的潜力,同时也限制了粗放型与劳动密集型产业向集约型与技术密集型产业的转型速度。

中国制造业比重显著下降,导致一个较为严重的后果就是制造业国际竞争力的明显衰退。既有研究表明,虽然产业规模对劳动密集型产业的价值链攀升的作用不显著,但却对技术密集型和资本密集型制造业价值链攀升具有显著的促进作用(李强和郑江淮,2013)。此外,关于中美两国制造业全要素生产率与价值增值能力的研究发现,在2008 年金融危机后中国加速“去工业化”背景下,中美两国制造业的全要素生产率差距呈现扩大趋势,并且在较高的技术密集度行业,中美两国间的经济地位指数差距不断扩大(赵玉林和谷军健,2018)。

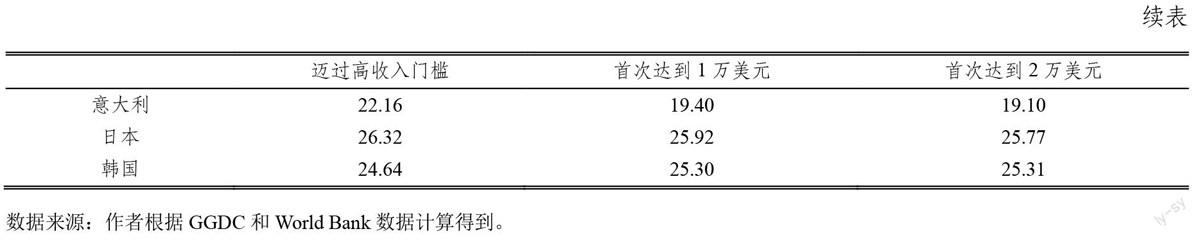

目前中国经济处于人均GNI 刚跨过1 万美元的发展阶段。根据世界银行统计数据,2019年,中国人均国民总收入(GNI)首次突破1万美元,2020年达到10610美元,与成为高收入经济体的门槛所要求的12696美元的标准进一步缩小。世界主要国家的人均GNI 在迈过高收入经济体门槛、首次达到1万美元与首次达到2万美元时,制造业增加值所占比重的变化如表1所示。整体来看,欧美日韩等国家在人均GNI首次迈进高收入经济体门槛时,制造业比重保持在20%-28%的区间内;人均GNI 首次达到1 万美元时,制造业比重保持在18%-26%的区间内;人均GNI 首次达到2万美元时,制造业比重保持在16%-26%的区间内。同时,日本和韩国作为成功实现经济追赶的东亚国家,在人均GNI 首次迈过高收入经济体门槛、1 万美元和2万美元时,制造业比重均保持在25%左右;此外,德国作为典型的工业化国家,其在人均GNI 首次迈过高收入经济体门槛、1万美元和2 万美元时,制造业比重均保持在25%以上,并且在人均GNI 超过1 万美元时,制造业比重保持在28%左右。

(二)基于全球国家层面数据的实证分析

1. 模型设定和数据来源

为进一步探究制造业比重的经济效应,本文通过构建计量模型进行实证分析,考察制造业比重对经济发展的影响。基本回归模型设定为以下形式:

Y=α+βX+γW+ε

其中,样本年份为1960-2021年,地区为全球221个主要国家或地区。Y 是被解释变量,X是核心解释变量,W 表示控制变量。回归所需的全球各国数据均来源于世界银行数据库提供的统计数据。

(1)被解释变量

GDP增速(gdpg):考虑到GDP 增速是保障就业、做大增量、应对外部冲击的关键,这里主要考察制造业比重的GDP 增长促进作用,采取全球各国的GDP增长率表征。

(2)核心解释变量

制造业比重(ind):制造业比重稳定是核心解释变量,这里采取制造业在GDP 中的占比进行表征。

(3)控制变量

劳动力(pwap):劳动力构成了GDP增长的重要投入要素。为控制劳动力对GDP 增速的影响,加入劳动力作为控制变量,这里采用15-64 岁劳动年龄人口占比进行表征。

人均GNI(pcagni):不同国家或地区在不同经济发展阶段GDP 增速可能存在差异,为此加入人均GNI,以控制经济发展水平对GDP 增速的影响。采用2015 年不變价美元表征。

2. 估计结果及其分析

考察制造业比重对GDP 增长率的影响,具体模型估计结果见表2。

从全球发达国家制造业比重演进过程来看,制造业比重存在先上升后下降的普遍现象,制造业比重的经济效应可能也存在这种关系。为此,在模型中加入了制造业比重的二次项。估计结果表明,制造业比重一次项与GDP增长率存在正相关性,二次项与GDP增长率存在负相关性,表明制造业比重与GDP增长率存在倒U 型关系;并且在模型1 中加入人均GNI 和15-64岁劳动年龄人口占比等控制变量后,制造业比重的估计系数仍表现出较强的稳健性。通过对估计模型1 至模型5求偏导,可以得到制造业比重分别为29.56%、31%、32.4%、35.04%和31.86%时,GDP增速将实现最大值,其中,模型1 中得到的结论与前文统计分析中的结论较为接近。

制造业是创新产出的重要源泉,这里进一步考察制造业比重对创新产出水平的影响。技术进步(tech)采用居民专利申请量进行表征。豪斯曼检验的P 值显示拒绝原假设,采用固定效应模型较为合适。估计结果表明,固定效应模型下制造业比重与创新产出具有倒U 型关系。通过对模型1 至模型4 求偏导可得,制造业比重分别在32.7%、29.94%、39%和39.3%时,创新产出将达到最大值。

为了保持较高的GDP 增速以及维持较高的创新产出水平,有必要维持一定比例的制造业规模。

参照国际其他先发国家尤其是日本、韩国、德国等发达国家制造业发展实际,以及全球数据实证结果,本文认为我国制造业占比维持在25%-35%区间是较为适宜的。

五、我国制造业比重保持基本稳定的推进路径

结合全球制造业发展实际以及关于制造业比重保持基本稳定的机制分析,本文提出中国制造业比重保持基本稳定的五条基本路径,包括数字化、生态化、集群化、协同化、融合化。

(一)推动数字化发展,改造升级传统制造业

全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,数字化浪潮下制造业的数字化转型、智能化升级已成为全球制造业发展的重要方向,因此,应积极运用数字技术推动制造业技术升级、业态创新和组织变革。一是着力促进制造业数智化变革。重点围绕设计研发、生产制造、仓储物流、销售服务等环节,推动数字技术的渗透、融合和应用,实现制造业转型升级。二是积极发展新兴制造业。聚焦数字化和智能化领域,加快培育新兴制造业,以新产业调整优化制造业结构,打造未来产业竞争新优势。三是力求关键核心技术实现突破。在关键环节加大研发投入,着力提升制造业创新发展动能,促进制造业从以劳动力、自然资源等传统生产要素投入为主向以数据、知识、技术为主要支撑的发展模式转变。

(二)推动生态化发展,构建绿色化制造体系

“十四五”规划中明确提出2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和的双碳目标。因此,中长期内中国制造业发展面临双重目标约束,保持比重稳定的同时要兼顾碳达峰碳中和的战略要求。首先,应加快推动制造业生产方式的生态化转型,通过生产设备的改造升级,对能效较低的设备进行更新换代,降低对化石能源的依赖程度,转变能源消费结构,并提高能源利用效率;同时加快发展碳捕获、利用与封存技术(Carbon Capture,Utilization and Storage,简称CCUS),全面降低二氧化碳排放量。其次,借鉴欧盟碳排放交易系统建设经验,加快完善全国碳排放交易市场建设,分行业、有步骤地制定碳排放配额,通过市场化的方式在降低碳排放量的同时保持制造业比重的稳定。最后,通过提高ESG(即环境Environment、社会责任Social Responsibility、公司治理CorporateGovernance)模式在投资决策中的地位,鼓励ESG 基金发展,引导金融资源更多流向更加绿色、低碳、环保的制造业企业。

(三)推动集群化发展,打造高质量产业集群

世界产业发展史与新经济地理学的研究表明,产业集群是现代产业发展的主要形态,是提升企业全要素生产率、形成区域协同创新网络、增强产业竞争力的重要途径,国家“十四五”规划中也明确提出要“培育先进制造业集群”。为此,应因地制宜地推动制造业集群集聚发展。一是地方政府应当按照各自的比较优势和竞争优势,大力培育各具特色的先进制造业集群,并积极推动集群内部大型企业与中小微企业之间,通过有序的竞争与合作来形成良好的产业生态关系。二是鼓励科研机构与集群内部大型企业共建创新实验室,汇聚科研力量,协同攻坚制造业关键“卡脖子”技术,形成引领产业集群发展的创新集群;鼓励集群内部成立科技中介组织,提高技术成果的转化应用速度,提高产品质量与技术含量。三是鼓励产业集群与高等学校之间共建技能提升基地,创新人才和技能的培训、考核、评价与流动机制,解决制造业从业者劳动技能供给与企业发展需求之间的矛盾,打造与当地产业集群和创新集群相适应的人才集群,形成人才和产业协同互动的良好发展格局。

(四)推动协同化发展,强化区域间分工联动

依托大国的超大规模市场和内需潜力,发挥区域比较优势,发展不同区域符合比较优势的相关产业,提高分工协作水平,构建区域协调发展的产业分工格局。主要在两个层面展开:一方面,充分发挥我国东部地区的创新资源、人力资本、营商环境等方面优势,大力发展高端装备制造、新一代信息通信技术制造等先进制造业;并基于中西部地区比较优势发展相关制造业,推进工业化进一步深化,构建制造业跨区域梯次产业分工格局,维持我国在不同产业链环节的生产制造能力,防止经济空心化以及强化经济发展韧性。另一方面,鉴于城市化的城市群发展趋势,可在区域范围内依托中心城市大力培育龙头型、创新型制造业企业,并加强分工协作,注重城市群全产业链布局,在城市群发展相关配套环节,提升制造业产业链竞争能力,推动中心和外围城市协同联动发展。

(五)推动融合化发展,积极发展服务型制造

一方面,不能简单地以“一二三”、“二三一”向“三二一”产业结构调整表示产业升级或全球价值链攀升。应深刻认识制造业在国民经济体系中的核心地位,其生产制造能力是其他经济活动的基础,新技术、新业态、新模式必须与实体设备相结合才能发挥作用(谭洪波和夏杰长,2020)。比如,大数据、人工智能等新技术均需要与计算机、工业设备等结合,才能提供相关的生产性服务。另一方面,积极推进制造业与生产性服务业融合,大力发展服务业型制造模式。围绕制造业产业链积极发展工业研发设计、系统解决方案、信息增值服务等高端生产性服务业,推动制造业与生产性服务业协同互促发展;同时大力发展服务型制造,通过定制化生产、网络化协同制造、供应链管理等融合业态重塑制造业价值链,提升制造业附加值,进而保持制造业比重基本稳定。