从中古汉语到近代汉语: 《西厢记》指示代词研究

【摘要】 成书于近古汉语向现代汉语转型时期的《西厢记》,是我国文学史和戏曲史上的一部经典佳作,其雅俗共赏的语言艺术为历代学人关注。本文以《西厢记》中的指示代词作为研究对象,通过梳理文本,整理《西厢记》指示代词表,运用语言学有关理论知识对其进行研究,以探析指示代词的功用、特点,明确指示代词的句法在逐漸向现代汉语语法靠拢的过程中发生的语法化现象,为有关研究提供参考。

【关键词】《西厢记》;指示代词;称指方式;代词虚化

【中图分类号】H141 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2023)16-0134-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.16.042

《西厢记》(全称《崔莺莺待月西厢记》),是元代著名杂剧作家、“文采派”杰出代表王实甫所创作的杂剧。剧中对白给后人展现了元代士人阶层和市井百姓的真实词汇用语,具有“元代风韵”,备受语言研究者重视。

一、《西厢记》的指示代词类型

根据称指方式的不同,《西厢记》指示代词可分为近指、远指、旁指、逐指、无定指五种类型;若根据句法成分不同,则又可分为四种,即:代名词、代谓词、代数词、代副词。

(一)称指方式

《西厢记》中的指示代词根据称指远近方式的不同,分为五类指示代词:近指(398个)、远指(246个)、旁指(1个)、逐指(26个)、无定指(0个),五类指示代词由单音节指示代词和多音节指示代词共同组成。学界常从用意的一般与普遍的角度出发,把指示代词划归为特指和泛指两类。《西厢记》以特指性代词为主,涵盖了绝大部分指示代词,而泛指性指示代词较少,只有“之”(10个)一种品类。由于《西厢记》的成书年代元贞、大德年间处于近古汉语时期,其口语受到繁荣的市民文化影响。本书为戏曲剧本,所用口语词汇较多,有别于其他形式的文学著作中的文言文。本书所使用指示代词体现了语言的延续性和演变规律的连贯性。部分指示代词与现代汉语一致,笔者认为可以此为据,又可分为现代汉语指示代词(544个)和古汉语指示代词(188个)。

由此可见,受汉民族语言现代化的影响,自宋元以来,文学作品中的词汇白话化特征越来越强,传统书面语与市井用语的交融不断增强,更多的现代用词进入小说、戏曲唱词、诗文。自《西厢记》成书的元代起至明清白话小说的六百余年间,指示代词从单音节向多音节发展、从中古词汇向近古乃至现代词汇发展变化。

(二)句法成分

《西厢记》中的指示代词在五种指代方法、四种语用用法均有涉及。由于元杂剧体裁含有大量的人物对白、口语化程度高;主角人物构成简单,主要为崔莺莺、张君瑞、相国夫人、红娘、法本和尚等几人,人物关系和故事主线结构清晰;地点变换较少,主要围绕普救寺;戏剧话本重对偶、形容词等修饰性辞藻铺陈的独特文学语言特征,使得本书的指示代词的指代方式和语法构成十分集中。上表指示代词的指代性主要集中在特指近指、特指远指、泛指旁指、特指逐指四个方面。另有四个特殊代词无法归入上述四类,学者一般认为“所”“者”搭配形容词、动词以及词组组成名词性词组,在结构内充当指代的语法成分。《西厢记》中的指示代词多为多音节代词,体现了元代元贞、大德年间吸收时代语词的士人汉语指示代词的特点,反映汉语演变的阶段变化和发展规律。

二、《西厢记》的指示代词语义及语用

(一)语义功能

《西厢记》中近指的指示代词种类最为丰富,共有7种398个,分别为“这”“这些”“此”“斯”“是”“本”“这里”,其中近指使用频率最高的指示代词为代名词,共出现398次。《西厢记》中没有统计到使用近指来代谓词起修饰说明作用的案例,出现频率0%.

在本书中指示代词“这”出现了249次,达到了绝对多数,说明在元代元曲与小说中,这个口语化词汇已经成为主流,占口头和书面语统治地位。然而上古前期,近指主要用 “是”“时”和“此”。六朝时代的“此”字基本取代了其他定语近指代词。而指示代词“这”的出现不晚于唐代,渊源应追溯至南北朝晚期,汉语口语可能已受胡语如阿尔泰诸语的影响。“这”在宋代以前均只做定语,后来功能开始扩展,并开始被广泛使用。到了元代,以“这”为代表的近指指示代词主要作主语成分,也可作宾语、定语。在本书中,“这”及其复合形式“这些”“这里”出现284次,其余五个古典汉语用法“此”“斯”“是”“本”出现114次。

《西厢记》中远指的指示代词从数量上看很丰富,共有4种246个,分别为“那”“彼”“其”“那里”,其中远指使用频率最高的指示代词为代名词,共出现246次,与近指一样,本书中的远指指示代词全部指代名词。我们这里将代名词按照一般名词、时间名词、处所名词几种归类分类研究,其中远指代词代一般名词的使用频率最高,占总数的80.48%.远指指示代词可以作主、宾、定三种成分。

旁指的指示代词种类只有1种1个,旁指代词为“别的”,占总数的0.14%,可以说十分罕见。《西厢记》中的逐指从数量上看较少,共有2种26个,分别为“每”“各”,分别占比73.08%和26.92%.

《西厢记》共计732个指示代词中,表达近指的“这”系现代汉语指示代词使用频率极高,出现频率为34.01%,而同样属于近指代词的“斯”“是”由于其用法过于古老,在成书年代已经被逐渐放弃使用,出现频率很低,仅为0.4%。表达远指的“那”系指示代词出现频率为31.83%,属于高频使用,但表达同样意义的“彼”“其”出现频率为1.77%,是低频词。从数量上看,《西厢记》中的词类口语化现象已经十分明显。

(二)语法功能

探讨《西厢记》指示代词的语法功能需要考虑指示代词所处的语法结构、指示代词与其他实词组合的能力、语法演变过程中语法功能的变化。“语法化”通常指语言中具有实在意义的词转化为无实在意义、仅仅表语法功能的词语的现象。[1]这种现象,中国传统的语言学称作“实词虚化”。

总览《西厢记》中指示代词,可以发现指示代词语法化的明显痕迹:新旧语法并存且演变趋势趋同、高频词虚化、语义泛化并衍生新意。具体表现为代词和其他实词的虚化一样有多种语法化的方向:无定代词如莫、或,虚化为副词;近指指示代词是、斯,虚化为连词;谓词性代词然、尔,虚化为助词。代词的虚化与词义的引申类似,都是在使用中,向选择的词义或词的几个语法用法转化。

三、《西厢记》的指示代词的特点及成因

(一)特点

《西厢记》指示代词种类繁多,运用灵活,体现出了鲜明的特点,其指示代词特指为主、指示对象明确;多音节指示代词为主且口语化;出现传统指示代词与同句俗词结合的情况;多修饰数词、形容词,语用泛化;韵律和谐、注重格式美。

《西厢记》用词口语化气息浓厚的主要体现摆脱了汉赋、唐诗、宋词“文人气”的创作背景。本书是一个戏剧剧本,包含唱曲的曲调、人物对话唱词、旁白楔子,这些注定了《西厢记》的遣词造句甚至是指示代词十分重视格式的建筑美和词语的藻饰。

(二)成因

元代的市井文化宽松繁荣,首要原因是出于蒙古族统治者的喜好,通俗文学得到了长足的发展,尤其是包含《西厢记》在内的杂剧、散曲等。文学自然而然受社会整体氛围的影响,呈现出俗化的倾向。元代的科举不似唐代那样开拓创新,也没有明清的秩序井然,民族地位的差异使得士人转向各行各业。士人学子的仕途出路很窄,只能将一腔情怀凝聚在文学创作中,产生大量的世俗文学。

《西厢记》的故事背景设定在唐代,几位主要的主人公张君瑞、崔莺莺、红娘、相国夫人、法本长老等人都是唐代生人,但读者并没有读出强烈的时代气息,对于后人而言,本作背景更接近“红楼梦式的”架空时代。主角身上有着元代繁荣市民生活的时代气息,剧中出现的学子形象、军队形象、佛家形象都反映了元代社会的时代风俗民情。杂剧体现出诸多时代风情,如强烈的反抗封建专制压迫、追求自由的精神,少数民族语言与市井口语与传统文言书面语融合形成的元代市民话语风格的戏剧语言等等。[2]

语言随社会发展而发展,词语是构成语言的关键要素,其语义必然不断发展演变。语言的总体演变趋势是复音化。其中单音节指示代词的复音化是语法化的基本理论,该趋势在数千年的语法演变中从未停止,大规模运用在书面语则是从宋朝之后,元代开始的。

下面以《西厢记》中的“这”为例研究指示代词的演变。根据王力先生的考据,它们原是唐代出现,在宋代得到发展,当时仍写成“者、遮”等同音字。程度副词“这么”已在唐代口语出现,但唐诗等文学形式中很少运用。《西厢记》及同时代的书面语中把这一类词以及“这”系、“那”系指示代词正式作为书面语词汇具有里程碑意义,不仅能够说明指示代词的演变,更标志着文言词汇受到复音化、口语化的规律影响。

语法化一般是语言中有实际意义的词转化为无实际意义的、仅有语法功能的词。语法化使得词语的义项和句法功能增多,同时某一用法趋于专一。王力先生在《汉语史稿》阐释指示代词时曾这样记载:在上古汉语里,指示代词和人称代词关系密不可分。二者主要的区别是指代对象的不同,而上古汉语里的指示代词人、物通指,如“其、之”等词。当它们指人时是人称代词,指物时是指示代词。[3]总体上,随时间发展,指示代词的种类扩大、数量增加、语法位置更加灵活、指代义更加专一。

纵观《西厢记》中指示代词的形成,当一个指示代词的新用法出现后,原有的用法并没有完全消失,甚至存在二者并存的情况。语法化规律使得《西厢记》中指示代词的语用更加灵活,“这”“是”二词是一个很好的缩影。

“这”字并非上古就有,而是出现于唐代、发展于宋代。此词的字形也不是一成不变,最初写作“者、遮”。根据王力、吕叔湘等人的考证,“者”字此前是被饰代词,不应直接接中心語指代事物。因此推测“这”由指示代词“之”发展而来,“之”在口语中的读音逐渐演变,近似于“者”,于是“者”被用来充当“这”字指代事物。

(1)你虽是去了两遭,我敢道不如这番。(第三本第二折,142页)

(2)今“者番”“者回”字,俗以“迎这”字为之。(《说文通训定声研究》)

以上两例,“这番”“者番”字形虽不同,但意义相同。“这”和“者”作近指指代用法一般认为从中古汉语开始。“者”作判断句中的指示用法是它的本义,随着高频使用以及对口语新语用的吸收,“者”诞生了判断句之外用于近指的指代语义。通过假借,“这”逐渐代替了“者”的写法。从语法上看,二者的句法位置也变得越来越灵活。

以上语法化对指示代词的影响印证了朱骏声《说文通训定声》中的核心观点,即通过“本无其字,依声托字”的假借之法使新指示代词“这”代替了原有的“者”,词的用法是长期不断拓展的过程。而在《西厢记》成书年代,指示代词“这”已完全成熟,与现代汉语无差异。《敦煌变文集》是后人收录的唐代变文,其语言反映了唐代词语的使用。旧词“此”和新词“者”“这”都已出现,例如:

(3)不闺此土。(佛说阿弥陀经经文三)

(4)者因一声欲得本。(父母恩重经经文一)

(5)这铬浮言糸裁字。(捉季布传文)

以上三例共同点是作近指指示代词并且都为特指,它们指代了一个具体的事物。可见后二者是新出现的词,它们在口语中广泛使用,逐渐取代了古老的“此”,这个时间大约是唐宋。

在近代汉语中,“这”出现了以下四种组成词组的构型:“这”后接体词、谓词、接方位词、“这”单用。以此为据,对比《西厢记》中出现的例子:

(6)姐姐不祝这一炷香。(第一本第三折,47页)

(7)你这个小妮子。(第五本第三折,234页)

(8)这的是兜率宫,休猜做了离恨天。(第一本第一折,9页)

例(6)和例(7)分别是“这”+数词、量词、名词,三者都是后接体词成分,例(8)指示代词后接助词,“这”单用。

不难发现,《西厢记》中“这”后接谓词、方位词几乎没有出现。唐宋是“这”发展奠定期。其四类词组构型都已具备,并且进行发展。元明清时期是指示代词“这”词组构型的发展完备期。[4]其中元代是对指示代词四种类型消化选择的时期,后接体词用于特指,方便表达多于后接谓词,在作品中得以体现。

四、结语

《西厢记》是中国古代文学史上不可多得的戏剧作品,其体现出的语言学研究价值同其文学性一样宝贵。通过全面梳理书中的指示代词,展现了元代最真实的口语化市民语言的特征外,也为近古汉语向现代汉语转型期的代词研究提供了丰富的语料;同时,通过书中指示代词的考述也印证了汉语语法化演变规律,为有关研究提供资料。

《西厢记》指示代词732个,根据称指方式、指代范围大小,分为近指、远指、旁指、逐指、其他;根据句法成分,按照指代对象句法的不同分为代名词、代谓词。具体语境的使用情况如下:

1.本书中单音节指示代词为主,现代汉语指示代词占优势。指示代词多发生语法化,近指指示代词虚化为连词;谓词性代词虚化为助词;无定代词虚化为副词。

2.本书中指示代词特指为主、指示对象明确;多音节指示代词为主且口语化;多修饰数词、形容词,语用泛化;韵律和谐、注重格式美。

3.元代的市井文化繁荣、民间戏剧的发展、文人创作方向的转移共同塑造了社会外部环境因素。而汉语经过唐宋的发展,口语化、复音化进程加速,向现代汉语演变。上述两点主要因素造就了《西厢记》指示代词的独特性。

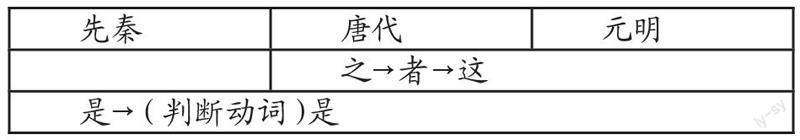

通过指示代词分类,从运用频率上看,多音节指示代词的使用频率已超过单音节指示代词,名词、动词、形容词等词类都是如此。整体语言的复音化极为明显。从使用情况看,现代汉语指示代词也超越古代汉语指示代词,甚至同一类近指用法中,古代汉语指示代词已寥寥无几。追寻近指指示代词由“是”到“这”的发展轨迹,可以得出结论:“是”的指代用法在秦汉产生,随着使用的频繁,逐渐从讹化、异化多种方式中演变出了新用法取代原有用法,并且新用法继续发生语法化,最终演变为现代汉语。

宋元時期,包括指示代词在内的汉语语词,不断吸收周围少数民族语言,文学体裁也走向现实主义。词语的泛化、虚化现象随着社会融合,语言交流日渐频繁不断加速。《西厢记》作为一部反映封建专制矛盾的现实作品既体现出元代词语的真实面貌有很好地体现了词语的发展变化趋势。

学界已有汉语史发展理论,但目前以近现代文学作品为底本的相关学术研究还不够详细,对元杂剧指示代词的统计能够为近现代汉语转型期的语料建设做出微薄的贡献。

参考文献:

[1]吴福祥.汉语语法化研究[M].北京:商务印书馆,2005:101.

[2]臧传霞.关汉卿杂剧中的时代风情[D].东北师范大学,2014:24

[3]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,2004:67.

[4]陈爽.近代汉语中指示代词“这/那”组合形式的历时演变[D].华中师范大学,2006:22.

作者简介:

喻成章,硕士研究生在读,研究方向:语言学。