中国双语辞书编纂与研究三十年(1992—2022)

于屏方 董静文

摘.要 新中国成立后,尤其是自改革开放起,我国双语辞书编纂进入新阶段。文章以1992年中国辞书学会成立为起点,描写、分析1992—2022年三十年间我国双语辞书的编纂、出版以及研究情况。双语辞书编纂的特点表现为:出版总量大、类型丰富、涉及外语语种增多、原创双语辞书的质量不断提高、注重与现代技术的结合等。双语辞书研究特点表现为:研究力量雄厚、学院特征突出、理论导向明显、国际化特点特出、本土化趋势渐强。文章同时指出双语辞书编纂与研究中存在的问题,并对我国双语辞书未来的发展提出优化建议。

关键词 双语辞书 词典编纂 词典研究

双语辞书与单/多语辞书相对,指通过提供语际对等词或对应表达的方式,将源语(source language,SL)与目的语(target language,TL)中的目标词汇进行联系的辞书类型;双解辞书则是将单语辞书的词条全部或部分的翻译成另一种语言的工具书。严格地说,双语辞书与双解辞书在辞书类型上是有差异的。但是,无论是双语辞书还是双解辞书,都涉及两种语言的转换。因此,本文使用“双语辞书”的宽泛定义,既包括双语辞书,也包括双解辞书。

新中国成立之后,我国双语辞书编纂步入新的历史时期。据方厚枢(1980)统计,自1949年到1979年底,三十年间出版的外语语文辞书共计103种。琢行(1989)对我国1949—1989年四十年间的双语辞书编纂情况进行梳理,指出这四十年间我国大陆地区共出版双语词典1300多部,涉及19种外语。在新中国成立后双语辞书的发展过程中,1978年是非常重要的节点。在这一年,我国开始实行改革开放,外语教育政策发生了重大调整,外语教学自此蓬勃发展,也相应地带来了外语辞书编纂的繁荣。魏向清、耿云冬、王东波(2011)统计了1978—2008年改革开放三十年间我国外语类辞书的数量,达6624部之多,是新中国成立后前30年的35倍。魏向清等认为,这一时期双语词典编纂的总体成就表现为:数量增长迅速,种类不断丰富;原创类双语辞书的编纂水平大幅提升;双语词典编纂的国际合作日趋活跃。同时期的双语词典研究特点体现在三个方面:语言学理论发展与词典本体研究,计算机技术进步与词典学新兴研究,以及跨学科的词典学拓展研究等。双语词典研究的力度、广度、深度都达到了前所未有的高度。

在简要回顾1978年以来我国双语词典编纂、研究概况的基础上,本文以1992年中国辞书学会成立为起点,描写、分析1992—2022年三十年间我国双语辞书的编纂、出版以及研究情况,分析其特点,找出其中存在的问题,对我国双语辞书未来的发展提出优化建议。

一、 1992—2022年间我国双语辞书的编纂出版

从涉及的语言类型以及辞书的方向上看,1992—2022年间我国双语辞书的编纂出版分为汉外、外汉两大类。此外,还包括双向型辞书与数字化辞书。下面分项叙述。

(一) 1992—2022年间我国外汉辞书编纂、出版情况

1. 英-汉辞书编纂、出版情况

自1600年西方国家的航海探险开始,伴随后期的殖民扩张,在过去的四百多年间,英语由单一国家的民族语言发展为全球性的通用交际工具。尤其是第二次世界大战后英语宏观习得(macro-acquisition)发展迅猛,全球范围内大量群体或个体积极学习英语,将其作为国际甚至是国内交际中的重要媒介语。在我国,1964年,國务院批准的《外语教育七年规划纲要》确定英语是我国的第一外语;1978年,英语被列入中国高考考试科目,自此,英语作为第二语言的学习被纳入我国的国民教育体系之中,学习人数激增。相应地,与英语相关的辞书作为英语学习中重要的辅助性工具书,发展迅速。

从来源上看,1992—2022年间我国出版发行的英汉辞书分为两类——引进型与原创型。

引进型英汉辞书指我国出版界从国外著名的出版公司——主要包括英国的牛津、剑桥、朗文、柯林斯、麦克米伦等,美国的韦氏、兰登书屋等,以及澳大利亚的麦夸里等出版社购买辞书版权后进行调整、加工或翻译的英语辞书。我国对引进的外语原版辞书通常有两种处理方式:一是整体性的原版引进,只对其中的部分条目,通常是较为敏感的、与意识形态相关的政治类条目进行调整之后在国内出版。此类辞书究其实质还是单语词典,本文不予讨论;二是国内购买版权之后,以原版单语辞书为蓝本,组织国内力量翻译、出版英汉双语或双解辞书,是以蓝本英语单语辞书为基础的翻译本或编译本。其中,英汉双解型辞书的数量非常大。在中国国家图书馆·中国国家数字图书馆网站(网址:http://www.nlc.cn/,下同)检索关键词“英汉双解辞书”,在1992—2022年间有600部之多。第一部以英国外向型单语学习辞书为蓝本的双解辞书——《现代高级英汉双解辞典》(牛津大学出版社)于1970年在我国香港出版,[1]之后在中国大陆发行。二十世纪八十年代我国又出版了《朗文当代英语词典》(朗文世界出版公司,1987)的双解版。[2]自此之后,这类双解型辞书成为我国英语教学中的重要工具书。有时出于用户需求或商业因素的考虑,微调后的原版辞书与双解版辞书会同时发行。从类型上看,双解型辞书既包括通用类辞书,如《牛津高阶英汉双解词典》系列;也包括专项辞书,如《牛津英语习语词典》(外语教学与研究出版社,2003)、《牛津短语动词词典》(外语教学与研究出版社,2013)以及《牛津英语搭配词典》(英汉双解版, 外语教学与研究出版社,2006)等。从目标用户看,双解型辞书既有外向型学习词典,比如《朗文当代英汉双解词典》(朗文出版有限公司,1988),也有内向型通用语文词典,比如《新牛津英汉双解大词典》(上海外语教育出版社,2007)。除英、美之外,其他一些英语国家所编纂、出版的英语辞书也被我国引进后改编成双解词典。如《麦夸里英汉双解词典》(苏州大学出版社,1999),其蓝本辞书为澳大利亚的《麦夸里英语词典》(现代出版社,1994)。甚至还有一些英汉双解型辞书的母本辞书不是英、美辞书,而是某个非英语母语的国家所编纂的英语或双语辞书,比如《拉鲁斯英汉双解词典》(北京出版社,2005)的蓝本辞书是由法国拉鲁斯组织英、美、加、澳的数十名语言专家以及法国的英语专家共同编写的供非英语母语用户使用的英语学习辞书。还有一些英汉双解辞书的蓝本是从日本引进的英和辞书,这些辞书中的一部分由我国台湾出版界购买版权之后,改编成英汉辞书。大陆出版集团又在此基础上出版了简体版的英汉双解型辞书。

原创型英汉辞书指我国辞书编纂者在观察、分析源语与目的语的基础上自主研编的双语词典,出现的时间晚于引进型英汉词典。从选词立目的角度看,英汉词典先引进、再模仿、后编译、最后原创的发展路线与英语作为源语的天然优势是契合的。陆谷孙主编《英汉大词典》上下卷合一的缩印本(上海译文出版社,1993),[3]收词20万条,是“我国改革开放30年外语类辞书编纂出版史上一部独立研编的代表之作”(魏向清,耿云冬,王东波 2011)37。1997年,《新英汉小词典》[4]修订版(上海译文出版社)出版。1999年《英汉大词典补编》(上海译文出版社)出版,2007年《英汉大词典》第2版(上海译文出版社)出版,“在收词、释义、举例、词源说明等方面都侧重客观描述各不同品类的英语以及英语在不同问题和语境中实际使用的状况,并如实记录词义及词形在源流动态中的递嬗变化,尽量避免作孰优孰劣的评判和孰可孰不可的裁断”[见《英汉大词典》(缩印本)前言,上海译文出版社,1993],体现了大型英汉辞书编纂中的描写主义。2004年商务印书馆出版了张柏然教授主编的《新时代英汉大词典》,这是“我国第一部真正基于自建的英汉语料库、利用独立研发的计算机双语辞书编纂系统完成的大型英汉学习辞书”(魏向清等 2011)45。2004年,《新英汉小词典》第3版(上海译文出版社)出版。本着典型性、稳定性与实用性的收词原则,收录新增词语4000余条。2016年《新英汉小词典》第4版(上海译文出版社)出版,注意从中国英语学习者视角出发,揭示英语学习的结构特点与认知规律,提供句法、搭配以及语用信息,强化了词典的学习辅助功能。

从数量上看,独立研编型的英汉辞书数量明显少于引进型英汉辞书。

按照文本内容的不同,双语辞书分为通用类、模块类、专业类与特殊类四类。通用类辞书指收词范围广泛,对立目单位进行全面解释的辞书。模块类辞书也被称为专项类辞书,指只收录语言系统中某一模块的词汇单位——比如同义词、短语、习语、新词语等,并进行相应处理的辞书。专业类辞书主要收录的是专业性词汇、学科词汇或者是行业词汇,比如计算机、金融、经济、医学、石油、地面工程等,是学科型或专业型辞书。特殊类辞书指收录不属于常规词汇单位的、类型特殊的词汇或语汇的信息汇集或百科词典,比如《世界英汉杂辑辞典》(武汉大学出版社,2002)、《实用英汉公关文秘分类词典》(湖南出版社,1997)、《英汉百科翻译辞书》(人民日报出版社,1992)等。

我们以中国国家图书馆·中国国家数字图书馆网站为信息源,以“英汉辞书”为检索项,时间区间设定为“1992—2022年”,文献类型选择“图书”,所检索到的1992—2022年间我国出版发行的通用类、模块类、专业类与特殊类辞书的总体分布情况如图1所示。

由图1可见,1992—2022年间出版的英汉辞书以通用类与专业类辞书居多,模块类辞书次之,最少的是特殊类辞书。通用类英汉辞书的繁荣与全球化背景下英语学习需求的旺盛紧密相关。进一步观察可以看出:在1992—2009年间,专业类英汉辞书的数量超过通用型英汉辞书,而自2010年开始,通用类英汉辞书的数量高于专业类辞书。这种转变的原因可能在于:专业类英汉辞书关注通过翻译的方法在目的语中进行二次定名,从而形成语际对应术语,这在学科建立的初级阶段以及发展期都非常重要。同时,世界上很多國家成立了相应的术语审定机构,旨在对术语的译入与译出形式进行规范,以实现术语的标准化与国际化。其规范成果向社会推广的重要途径之一是辞书编纂。因此,在1992—2009年间专业类汉英辞书的数量较大,应该与相关学科领域术语发展迅猛,在跨语专业交际中不断增高的术语定名的需求有关。模块类英汉双语辞书以语言系统中某一特定聚合(比如习语、常用词、近义词等)为描写对象,由于描写对象范围的有限性,用户需求量相对较低,因此数量不多。

2. 非英语通用外语-汉语双语辞书编纂、出版情况

下面分析除英语之外的通用外语-汉语双语辞书出版情况。关于“通用语种”的界定,学界主要有两种观点。一是指联合国工作语种,包括英语、汉语、法语、俄语、西班牙语与阿拉伯语。二是根据我国教育部2000年初《关于申报外语非通用语种本科人才培养基地的通知》的说明,除联合国工作语言之外,通用语种还包括德语与日语。考虑到我国外语教学的实际情况,本文采用第二种界定,认为非英语通用外语指除英语之外的法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语和德语等六种语言。

在非英语通用外语-汉语辞书编纂中,引进版辞书的数量不多,但品牌特征突出,包括《瓦里西德语词典》(商务印书馆,2005)、《瓦里西德汉大词典》(商务印书馆,2018)、《朗氏德汉双解大词典》(外语教学与研究出版社,2004)、《杜登德汉大词典》(北京大学出版社,2013)、《拉鲁斯法汉双解词典》(外语教学与研究出版社,2001)、《外研社·三省堂皇冠汉日词典》(外语教学与研究出版社,2003)以及以《旺文社标准国语辞典》为蓝本翻译出版的《日汉双解学习词典》(外语教学与研究出版社,2002)等。非英语通用外语-汉语原创辞书编纂繁荣,数量多,总体规模小,且修订再版的较少。其中大型的原创型非英语通用外语-汉语辞书包括《新法汉词典》(上海译文出版社,2000)、《新德汉词典》第3版(上海译文出版社,2010)、《俄汉详解大词典》四卷本(黑龙江人民出版社,1998)以及《新时代大俄汉词典》(商务印书馆,2019)等。

以中国国家图书馆·中国国家数字图书馆网站为信息源,以“法/俄/西/德/阿/日/汉(中)词典”为检索项,时间区间设定为“1992—2022年”,文献类型选择“图书”,其检索结果如表1所示。

从表1可见,在非英语通用外语-汉语双语辞书编纂中,日汉、俄汉与法汉辞书的编纂数量较多,这与我国外语教育的历史或现状相关。在1964年前,俄语一直是我国外语教学中的第一外语。由于外语教学的传承性以及地缘因素影响,时至今日,俄语在我国东北地区的外语教育中仍然占优势;由于历史原因,日语二语教学在我国东北地区也较为普遍;在英语成为世界性交际工具之前,法语在世界范围内的使用最广,学习者的数量也自然较大。从商业角度看,词典是一种商品,较大的外语学习需求自然会催生相应的外语工具书的编纂,以满足潜在的市场需求。

(二) 1992—2022年间汉-外辞书编纂、出版情况

1. 汉-英辞书出版情况

“文革”结束后,由吴景荣教授主持、国人自纂的第一部综合性中型汉英词典——《汉英词典》(外语教学与研究出版社)于1978年出版。由于出版年代因素的影响,该词典不可避免带有“文革”的印迹,例证部分尤为明显。危东亚主持修订的《汉英词典》第2版(外语教学与研究出版社)于1995年出版,对初版的条目与例证进行了全面核查与修改。1992年,《西索简明汉英词典》(上海外语教育出版社)出版。吴光华主编的《汉英大辞典》(上海交通大学出版社)于1993年出版,收录词条23万条,是兼具通用性与科技性双重功能的大型汉英词典。进入二十世纪,汉英辞书的出版更为繁荣。较为著名的有:吴景荣、程镇球主编的《新时代汉英大词典》(商务印书馆,2000),收词12万条;惠宇主编的《新世纪汉英大词典》(外语教学与研究出版社,2004),收词14万条;吴光华主编的《汉英综合大词典》(大连理工大學出版社,2004),其同时还主持修订了《汉英大词典》(上海译文出版社,2010),收词24万条,是集语文性与百科性于一体的综合性汉英辞书;王立非主编的《新汉英词典》(商务印书馆国际有限公司,2007),收词7.5万余条;姚小平主编的《汉英词典》第3版(外语教学与研究出版社,2010),收词10万条;陆谷孙主编的《中华汉英大词典》(复旦大学出版社,2015),收词32万条,古今兼收;潘绍中主持修订的《新时代汉英大词典》第2版(商务印书馆,2014),收词约15万条,增补新词、新义、新例;《新世纪汉英大词典》第2版(外语教学与研究出版社,2016),收录总条目近15万条,新增条目近万条。

由于汉英辞书的源语言为汉语,汉语本土词汇为收词立目中的基本单位,因此汉英辞书中以原创型辞书占绝对优势。引进型汉英词典只有美国汉学家德范克(John DeFrancis)主编的《ABC汉英词典》,该词典1996年在夏威夷大学出版社出版,次年由我国汉语大词典出版社引进后影印出版。

以中国国家图书馆·中国国家数字图书馆网站为信息源,以“汉英辞书”为检索项,时间区间设定为“1992—2022年”,文献类型选择“图书”,其检索结果如图2所示。

从图2可见,从1992—2005年间,专业类汉英辞书的数量高于其他类型,自2006年开始,通用类辞书的编纂在各年度中在数量上经常会超过专业类辞书。这两点与英汉辞书类似,只是在时间分布上有少许出入。这说明随着科技的发展,专业交流的国际性特征凸显,对源术语的跨语译名或定名成为专业交流中的重点。同时,在现代社会中,相关学科或专业分工越来越细,科技术语的数量越来越多,专业型双语辞书的编纂必然会增多,以满足不断增长的国际专业交流中术语定名的需要。

通用类辞书是最常见的辞书类型,使用范围广,使用人数多。因此,尽管在2005年之前通用型汉英辞书的数量少于专业型辞书,但总体趋势是平稳的。

2. 汉语-非英语通用语辞书出版情况

除了英汉、汉英辞书之外,与其他通用外语相关的外汉辞书也相继出现。以中国国家图书馆·中国国家数字图书馆网站为信息源,分别以“汉法/俄/西/阿/日/德词典”为检索项,时间区间设定为“1992—2022年”,文献类型选择“图书”,其检索结果如表2所示。

从表2可见,与汉英辞书相比,涉及英语之外其他外语通用语种的汉外辞书的数量明显下降。这与我国的外语教育现状有关。在我国国民教育体系中,尤其是在大学之前,除英语之外的外语教育非常少见。辞书作为特殊类型的文化商品,其发行量在很大程度上仍受到潜在用户数量的影响,学习者的数量与教材以及配套工具书的出版数量呈正相关关系。

随着国际中文教育的发展,海外汉语学习者的数量不断增加,对汉外学习词典的要求也在同步增长。2017年,外语教学与研究出版社出版了《汉语800字》64个语种的汉外对应版。自2008年开始,商务印书馆陆续推出了面向不同母语背景的汉语学习者的国别化学习辞书——《汉语图解词典》。这是一部主题表达类工具书,根据国家汉办/孔子学院总部《国际汉语教学通用课程大纲》(2008)的划分,《汉语图解词典》分为15个主题,其下细化出142个话题,采用大场景或连续小图的方式展现真实生活情景,以帮助学习者快速掌握4200个常用词语。根据当当网的搜索结果,目前已经出现了76个语种的《汉语图解辞书》的汉外对译版本。如果按照辞书结构观进行比对,我们会发现:外语教学与研究出版社的《汉语800字》多语种对译本,类似于词汇对应表;《汉语图解辞书》则更像是冠以“词典”之名的、以场景为基本单元的主题表达式汇编,并不是严格意义上真正的词典,其成长空间与优化空间都极为广阔。

需要注意的是:上海外语教育出版社自2017年起推出的“‘一带一路社会文化多语图解系列词典”,除汉英双语版之外,还推出了按照主题编排的三语辞书,以图带词,以图解词,按照语义关系对收录单位进行分类。该系列辞书的主题框架和词义概念系统完全相同,收词约6250条,配图约3000幅,涉及居家、出行、教育、工作等13个主题、92个类别。目前已经出版辞书所涉及的语种包括希伯来语、阿尔巴尼亚语、塔吉克语、乌克兰语等28种。其中英语作为媒介语,充当其他语种与汉语之间意义联系的过渡与衔接。

(三) 1992—2022年间双向双语辞书出版情况

双语辞书编纂涉及两种语言,有源语与目的语之分,因此其编纂与查询都存在方向性问题。为了满足辞书用户的查询需求,提供一站式的查询服务,双向型双语辞书出现。比如英汉-汉英辞书。这类辞书往往分为两个部分,前一部分英语为源语,汉语为目的语;后一部分汉语为源语,英语为目的语,方便用户从两种语言系统查询,但是规模往往不大,收词量较少。以中国国家图书馆·中国国家数字图书馆网站为信息源,以“英汉-汉英辞书”为检索项,时间区间设定为“1992—2022年”,文献类型选择“图书”,其检索结果如图3所示。

从图3可见,英汉、汉英双向辞书编纂在1992—2022年三十年间一直在进行,但最高的年出版量不超过40部,大约为英汉单向型辞书的一半,与汉英单向型辞书的出版量大致持平。因为要在一部辞书中同时包括方向相反的两类辞书,囿于篇幅限制,这类辞书通常收词量不大,释义也较为简单。

涉及非英语的双向辞书数量非常少,具体分布如表3所示。

从表3可见,即使作为通用语种,比如属于联合国工作语言的俄语、法语、西语,三十年间的双向辞书编纂量也较少,阿拉伯语甚至没有双向型双语辞书的出版。这与相关语种的学习者数量较少,工具书需求较弱有关。

还需注意的是:我国1992—2022年三十年间出版的双向型辞书,有些并不涉及汉语,而是以国际通用语英语作为源语或目的语。比如《兰登书屋日英-英日小词典》(上海译文出版社,2005)、《兰登书屋法英-英法小词典》(上海译文出版社,2005)、《柯林斯德英-英德小词典》(上海译文出版社,2011)、《柯林斯俄英-英俄小词典》(上海译文出版社,2011)等。这类辞书在调查时段内总量不足30部,而且多是兰登书屋、柯林斯出版社的系列辞书的引进版,通常只对极少内容进行调整。这类辞书的出版,可以部分满足我国非英语语种外语学习者的外语学习需求——目前我国高校非英语专业的外语学习者,除自己的专业外语学习之外,通常还必须要学习英语,因此有在英语与其所学专业语言之间建立语际对应的学习需求。

(四) 1992—2022年间数字化双语辞书的发展

数字化双语辞书,从产品的发展更新来看,包括掌上电子词典、光盘词典、网络词典,以及手机词典。1989年末,首台面向中国英语学习者的中英文掌上电子词典“快译通”EC1000问世。(魏向清等 2014)206最初电子词典只内置公司自编的英汉词典,严格地说是杂糅型的英汉-汉英对应词表,之后扩大到汉英词典、汉英-英汉双向词典、英英词典,甚至增收涉及非通用语种词典的汉外、外汉词典。并且,内置词典的质量不断提高,

渐渐发展为以权威的版权词典居多。检索手段也不断优化。光盘词典的典型代表金山词霸,收录了通用类、專项类、专业类双语词典。网络版双语词典网站发展很快,包括有道、爱词霸、海词、必应(Bing Dictionary)、One Dict、LINE 汉语-英语词典、CNKI翻译助手等在线词典。在现代社会中,手机、iPad的使用非常普遍,在新的技术革命背景下,新媒体双语词典应运而生,应用商店中有大量的词典可以免费下载或购买之后安装使用,比如“网易有道词典”“金山词霸”“微软必应词典”“欧路英语词典”“百词斩”“沪江小D词典”等。《牛津高阶英汉双解词典》第9版、《朗文当代高级词典》第6版、《美国传统英语词典》第5版、《新世纪英汉汉英大词典》以及《新牛津英汉双解大词典》也都推出了App版。并且还出现了涉及非通用语种的双语词典,比如“德语助手”“MOJi辞书:日语学习词典”等。手机双语词典的应用前景非常广阔。一方面,植入的词典多为国外知名版权词典的双解版,或者是知名网络词典的App版,保证了词典信息的科学性。另一方面,由于现代技术革命的加持,手机双语词典的语音功能非常强大,可以提供全部立目单位,以及部分配例的英式及美式发音。手机词典储存空间很大,插图丰富,且多以语义场形式出现,检索非常方便。

除英语之外的非通用语种通过英语作为媒介语,形成了多语网络辞书。专科类汉外网络辞书发展非常快。全国科技名词委的“术语在线”,提供自然科学、工程与技术科学、医学与生命科学、人文社会科学、军事科学等学科领域的汉英术语对应表达;“中国特色话语对外翻译标准化术语库”以习近平新时代中国特色社会主义思想术语和中国特色文化术语为收录对象,提供中文与英、法、俄、德、意、日、韩、西、阿等多种语言的术语对译查询服务;“中国核心词汇”作为多语种网络百科全书,收录具有中国特色的热点词条。通常术语研究偏向于自然科学类,但我国近期建设的网络辞书,在人文社科类术语,尤其是用于外宣的中华文化术语与中国关键词方面,致力于确定中国标准,表现出明显的以我为主倾向。

自二十世纪九十年代起,我国数字化辞书发展迅速,数字化辞书的主导力量就是双语辞书,其种类与数量在各类辞书中遥遥领先,具有压倒性优势。

二、 1992—2022年间我国双语辞书研究

辞书结构庞大,双语辞书编纂发展到一定阶段,必然会进行经验总结与理论提升,形成辞书理论研究。我国双语词典研究界非常重视引介、吸收国外词典学研究、语言研究中的新学说、新理论与新方法,相关研究呈现出理论驱动的多维度、多层面、跨学科的特点。

(一) 双语辞书研究专著的分类分析

学科发展的基础是系统性专论的出现。林明金(2006)指出,在二十世纪九十年代之前,词典编纂理论研究者似乎对单语词典情有独钟,一些影响深远的著作主要是论述总体结构、参见结构等的分析。多关注传统的纸质辞书,对数字化词典的研究较少。

三是辞书学与语料库建设或技术的融合研究。包括章宜华(2004)《计算词典学与新型词典》,李德俊(2008)《平行语料库与积极型汉英词典的研编》以及庄智象(2013)《双语词典编纂系统的研发》。除此之外,有两篇博士论文探讨了现代技术语词典编纂的结合,值得关注。[5]此类研究数量较少,但却是未来数字化双语词典编纂的必由之路。

四是相关主题的论文集,其中有少量的个人文集,比如徐式谷(2013)《英汉翻译与双语类辞书编纂论集》;更多的是双语词典学年会衍生出的会议论集。自1993年双语词典专业委员会成立开始,我国已举办了13届全国双语词典学术研讨会。总体上看,研讨会论集选题丰富,既包括传统的词典宏观结构、微观结构分析,也包括对新确立的中观结构、检索结构、参见结构等的研究。论文不乏对词典编纂实践的讨论,但关于语言学理论、词典学理论以及二者之间结合的探索越来越多;论集以编纂者视角为主,同时也出现了使用者视角的调查分析;对纸质词典的研究仍占多数,但对新型数字化词典的关注程度逐年攀升。论文的主要研究对象是涉英类的双语词典,涉及非通用语种的双语词典研究数量较少。需要注意的是,2008年,第一届词典学与二语教学国际研讨会在广东外语外贸大学召开,至今已举办六届。词典学与二语教学国际研讨会起到了沟通国际辞书界与我国辞书界的桥梁作用,将我国的双语词典研究置于广阔的世界词典编纂场景之中,推动了国际词典学视角下的中国双语词典研究。

(二) 双语辞书论文的分类分析

由于双语辞书研究论文数量巨大,本文使用由陈超美教授开发的CiteSpace6.1.R2软件,以中国知网为数据源,时间区间选定为1992—2022年,数据最后更新时间为2022年8月5日,以“双语辞书”为主题进行检索,共查得文献1790篇(如图4所示),去除简介、通知、索引等,可用于研究的文献有1700篇,将其在CiteSpace中进行转化,开展关键词共现分析、聚类分析、突现词分析,并通过知识图谱来呈现科学知识的结构、规律和分布情况。

1. 中国知网双语词典研究总体情况

总体上,三十年间双语词典研究的年度发文量在50篇上下波动。其中2007年发文101篇,为三十年来单年发文量的最高值。观察发现:发文量明显上升的年份,都与中国辞书学会双语词典专业委员会年会/学会研讨会的召开有关。1996年、1998年、2001年、2003年、2005年以及2007年分别召开了第二至第六次双语辞书专业委员会的年

会/学会研讨会,推高了当年的发表量。这反映出双语词典专委会在双语词典研究与建设方面起到的组织、引领作用。

2. 研究趋势及热点分析

(1) 关键词词频分析

在检索的1700篇文献中,出现频次大于20的关键词共14个,即双语词典、汉英词典、释义、单语词典、翻译、例证、对应词、词典、双解词典、学习词典、语料库、编纂者、机器翻译与辞书编纂。其关键词共现图谱见图5。

由图5可见,在双语辞书研究领域,关注较多的是词典类型研究。其中排在前三的为汉英词典、双解词典和学习词典。我国汉英辞书的编纂,以原创型为主,借鉴性成分相对较少,因此在编纂实践与理论构建方面自然会得到学界较多的关注;对双解词典的研究较多,是因为国外原版辞书进入我国之后,通常会推出双解版,以符合学习者的外语水平,满足其查询需求。在语言经济学视角下,词典成为重要的文化产业,外语学习者的数量增加迅速,学习词典的研究与编纂自然会成为新时期的研究热点。从图5可见,在微观结构方面,研究热度较高的主要是释义、例证、翻译和对等词。释义与例证是词典微观结构中非常重要的两个要素,在词典编纂的“语义中心”论影响下,释义是重点;而在词典编纂的“用法中心”论影响下,例证则是重点。无论在单语词典还是双语词典中,释义和例证都一直是词典编纂者与研究者的关注重点。对翻译问题与对等词问题的关注,与双语词典涉及两种语言的特点相关。双语词典需要为源语中的立目单位提供适切的语际对应表达,翻译策略与方法的研究是必不可少的。对翻译对等词的研究,则反映了双语词典研究中过于强调语际词汇对等关系,而忽略了双语之间存在的语差的问题。

(2) 聚类及关键词突现分析

关键词突现可以反映不同时期的研究前沿和热点。1992—2022三十年间共有突现词23个。详见图6所示。

根据图6可以看出:“双语词典”的突现强度最高,是1992—2000年年间的热点关键词。近年来的研究热点关键词为“深度学习”,热度从2019年持续至2022年,并有可能持续。“深度学习”指的是多层的人工神经网络及其训练方法。“深度学习”的突现,反映了双语词典学界对词典用户学习特征的关注,以及对词典,尤其是新型数字化词典结构深度的探讨。

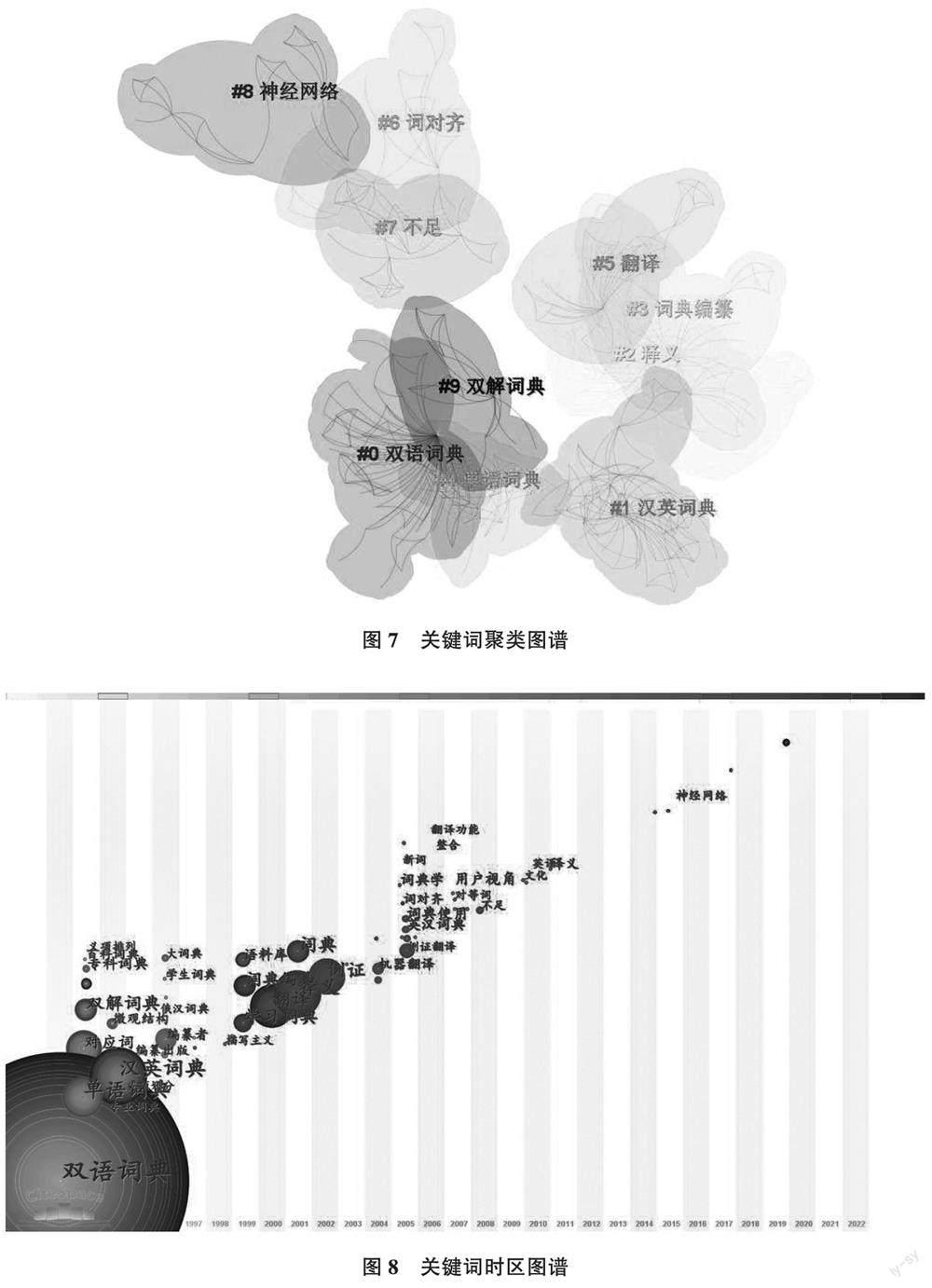

通过CiteSpace关键词聚类,共得到类团72个,聚类后Q值为0.76,S值为0.89,每个类团内关键词数量均大于10,具有分析意义。其中按类团内成员数量从多到少排列排名前五的类团分别是:#0双语词典,#1汉英词典,#2释义,#3辞书编纂,#4单语词典。类团中包含的突现关键词越多,则说明该聚类的研究越活跃。图7数据显示,#1汉英词典类团内包含7个突现关键词,数量最多,因此双语辞书研究中关于汉英词典方面的研究最为活跃。

(3) 趋势分析

CiteSpace生成的时区图谱,可以展示各个关键词首次出现的年份,以此来研究双语辞书演进路径。

从图8可以看出,1993—1996年的热点为各种类型辞书的编纂,包括单语词典、汉英词典、双解词典、专科词典等。关于词典类型的讨论,是词典体系内部细化的一个重要信号。学界意识到不同类型词典的编纂范式不同,所表现出来的设计特征也有差异,这也反映出使用者对不同类型词典的差异化需求。1999—2002年双语词典的研究热点为释义、例证、辞书编纂等。这一时期大部分研究秉承的是“语义中心论”——注重源语立目单位的释义或意义问题;同时也体现了“用法中心论”倾向,即关注例证的典型性、生成性以及例证对释义的证明、加强或补充问题。2005—2010年间我国双语词典研究的热点问题为辞书使用、用户视角等。国际词典学界普遍认为Barnhart(1962)是词典用户研究的开拓者。之后,Hartmann(1985)、Hulstijn和Atkins(1998)79,100-101以及Cowie(1999)177等在词典用户视角下开展词典研究,与传统的词典编纂者视角研究形成显著区别。于伟昌(1999)于亚洲辞书学会第一届年会上发布了关于部分英汉、汉英词典的使用调查之后,双语词典学界的词典用户研究迅速发展,涉及读者类型、需求类型和技能类型等。可见,双语词典学界对国际词典学研究热点极为关注,并能在短时间内形成较为密集的追踪性研究。从图8可见,2010年之后双语词典研究暂时没有形成聚焦性热点,论题涉及范围较广,包括双语词典编纂与民族文化身份的构建、晚清与民国时期双语词典研究以及双语词典的翻译问题等。

总体上,在1992—2022年三十年间,双语辞书研究的模块性特点突出,从词典类型研究发展为词典结构研究,再调整为词典用户视角的研究。

三、 1992—2022年間双语辞书编纂与研究特点分析

(一) 双语辞书的编纂特点

三十年间,双语辞书出版总量不断攀升,各类型双语辞书之间的比例分布不平衡性有一定程度的改观,研究的多元化特征明显。

1. 出版总量大,类型日渐丰富,原创类辞书编纂质量不断提高

新中国成立后,随着我国外语教育政策的调整,外语教学进入国民教育体系之中,尤其是1978年改革开放之后,向世界敞开大门的中国需要培养更多的外语人才,相应地,外语类辞书的编纂出版也进入快速发展期。语文类、专项类、专科类以及包括百科全书在内的特殊类辞书蓬勃发展,并且各大类下又细化出不同的小类,以满足目标用户的查询需求。双语辞书编纂经历了从“最初的单蓝本翻译、多蓝本编译等单纯借鉴模仿,到逐步独立研编,再进入独立研编与借鉴改进并存的不同阶段”(魏向清,耿云冬,王冬波 2011)31,原创类外语辞书的编纂水平不断提高,出现了诸如《英汉大词典》(上海译文出版社,1993)、《汉英词典》(外语教学与研究出版社,1995)、《新世纪英语用法大词典》(上海外语教育出版社,1999)等品牌双语辞书。

2. 涉及语种外语增多,但英语的中心地位不可撼动

我国最早的辞书属经部小学类,为单语辞书。自十六世纪起,一直到十九世纪之前,外国传教士为双语辞书编纂的主体,其时,我国双语辞书中涉及的外语以欧洲殖民国家的语言居多。十九世纪随着以伦敦会为中心的新教传教士进入我国,为方便外国传教士学习汉语,熟悉中国的风土人情,双语辞书以汉英类为主。新中国成立初期一直到1954年,双语辞书涉及语种有英、俄、拉丁语3种。由于历史因素影响,到二十世纪六十年代,俄语在我国双语辞书编纂中具有优势地位。到1989年,双语辞书涉及语种有14种。(琢行 1989)发展到现在,双语辞书涉及语种约80余种。其中,国际中文教育用汉外双语辞书的种类增长很快。但是,涉及英语的双语辞书在1978年后在我国双语辞书编纂中一直占压倒性优势。

3. 注重与现代技术结合,引领辞书编纂领域的现代化电子化发展

在词典编纂现代化方面,双语辞书是国内辞书界的领头羊。计算词典学、语料库词典学、融媒辞书等新兴词典研究首先出现在双语词典研究中,语料库建设与使用、词典编纂系统的研发也首先在双语词典编纂中使用。我国辞书出版的现代化也肇始于双语词典。二十世纪八十年代末期,我国掌上电子词典中首先植入的是双语词典。在线双语词典发展迅速,有道、必应、One Dict、CNKI翻译助手等拥有大量词典用户。进入手机时代,在新的技术革命背景下新媒体双语词典方兴未艾,《牛津高阶英汉双解词典》《朗文当代高级英语辞典》《新牛津英汉双解大词典》纷纷推出了App版。

4. 专科类双语词典编用两旺,数量持续攀升,覆盖学科领域增多

自十九世纪末期开始,西学东渐,国人开始了汉外、汉外辞书的编纂,其中尤以双语专科辞书居多,以实现科学启智的目的。新中国成立后,专科类双语辞书的编纂需满足两方面的需要:(1) 为译入或译出术语定名,解决术语跨语言使用的国际化与标准化问题;(2) 满足新时代背景下汉语言社团外语学习的需要。魏向清等(2014)指出:在第一次全国辞书编写出版规划(1975—1985)中,专科类外语辞书占这一时期辞书出版总量的66.09%;在第二次全国辞书编写规划期间(1988—2000),外语专科类辞书占总量的46.08%,均遥遥领先于其他种类的外语辞书。与通用外语辞书相比,琢行(1989)的统计表明,在1949—1989年四十年间,专科双语辞书与语文双语辞书的比例约为6∶4。根据我们的统计结果,在1992—2022年三十年间,专科双语辞书与语文双语辞书的比例约为6∶5.2。现代语言中90%以上的新词新语都属于专业词汇的范畴,在各学科专业领域,相关术语增长的数量和速度都远远超过了普通词汇。(格里尼奥夫 2011)3据此可见,专科辞书在现代社会中的繁荣有着深厚的社会基础,而且,随着学科分类的日益细化,国际专业交流的加快,术语使用的标准化与国际性必然要求提供准确的术语语际对应表达,这又加大了专科双语辞书的需求。而且在1992—2022年三十年间,专科双语辞书数量增加很快,这说明了使用者对科技领域内信息需求的增大。专科双语辞书涵盖的学科、专业领域越来越多,是科学发展精细化的体现。

(二) 双语辞书研究的特点

辞书编纂必然伴随着辞书研究。1979年,我国最早的辞书学专业研究期刊——《辞书研究》创刊,“外语(双语/多语)辞书编纂”是其中的常设专题性栏目,旨在对双语辞书编纂中的实践与理论问题进行分析与讨论。1992年中国辞书学会成立,1994年7月,首届全国双语辞书学术研讨会召开,并出版了论文集。自此,双语词典编纂与研究队伍不断壮大,双语辞书研究日益繁荣。

1. 研究力量雄厚,学院派特征明显,研究成果丰硕

我国双语词典研究力量雄厚,形成了以中国辞书学会双语词典专委会为主导、以高等院校双语词典研究中心为主体的人才凝聚与培养体系。中国辞书学会双语词典专业委员会组织有力,定期举办学术会议,沟通辞书编纂、研究、出版渠道,培养双语研究力量等。各高校依托外语教学的先天优势,顺应外语学习者学习需求,双语研究机构相继成立。我国第一个双语词典研究中心于1984年在上海外国语大学成立,开始西索系列汉外词典的编纂。之后,黑龙江大学(1986)、南京大学(1988)、广东外语外贸大学(2001)、温州大学(2001)、西南大学(2003)、厦门大学(2004)、大连交通大学(2006)、上海海洋大学(2008)、四川外国语学院(2009)先后成立了双语词典研究中心,培养了一批双语词典专业人才。双语词典学人才队伍建设体系完备,接续性强,人才培养的学院派特征明显。通过CiteSpace软件对1992—2022年间机构发文量进行分析,研究双语辞书排名前5的核心机构分别是:广东外语外贸大学、厦门大学外文学院、厦門大学、上海大学外国语学院以及南京大学双语辞书研究中心。其中广东外语外贸大学三十年来总发文量达77篇,遥遥领先。

2. 理论导向突出,在我国辞书理论构建方面起引领作用

长期以来,我国传统辞书学强调实践性,对辞书理论的总结与提升不够。双语辞书研究一方面积极探索收词、立目、注音、释(译)义、插图、参见、检索方式等传统问题,另一方面,由于双语辞书与国外语言资源有天然的紧密联系,双语辞书研究非常重视为国际词典研究中的新术语定名,对国外辞书理论的系统引介与批判性吸收,并积极追踪研究热点,尽力与国际词典学研究同步。在内向型与外向型词典的区分、词典元语言研究、词典用户研究,词典与现代技术结合等研究领域,双语词典研究界起到了引领作用,是我国现代词典体系建构的主导性力量。双语词典对国外理论的及时引介与深入研究,对我国单语语文词典、专科词典的编纂与研究也起到了强力助推作用。尤其是汉语二语学习词典的编纂与研究,在很大程度上得益于雙语词典研究的相关成果。

3. 国际化特点突出,本土化趋势渐强

双语辞书必然涉及对外语的描写与研究,因此,双语辞书学研究者特别注重对国外最新辞书理论以及研究成果的引介。国际辞书学所关心的重点或热点问题,包括辞书用户视角研究、计算机辅助辞书编纂研究、语料库辞书学、二语学习视角下的学习辞书研究等,也是我国双语辞书学界重点关注并反复研究的内容。可以说,双语辞书研究界能快速跟踪国际辞书学研究热点,为古老的汉语辞书编纂传统增添了现代语言理论与技术发展的新视角,推进了本土辞书理论的发展。

4. 双语学习词典研究方兴未艾

双语学习词典研究是当前双语词典研究中的一个重要议题。随着对学习词典功能理解的深入,除了解码功能外,词典解码功能的研究日益受到重视。相关研究呈现出跨学科特点,涉及教育学、心理学、语言本体研究、词典结构研究等多个方面。从目标用户群看,双语学习词典分为服务于母语学习者的内向型词典和服务于非母语学习者的外向型词典。在我国,内向型双语学习词典指面向汉语母语者学习外语的双语词典研究,重点是在分析我国外语学习者外语学习需求以及偏误类型的基础上,探索编纂出符合其二语学习需求的学习词典,是对国别化、本土化学习词典编纂的积极探索。外向型双语学习词典致力于满足非汉语母语使用者在二语学习过程中的信息查询需求。这一类研究目前较少,与外向型汉语单语学习词典研究的繁荣形成极大的落差。

四、 问题与思考

综上,新中国成立之后,尤其是改革开放之后,我国双语辞书编纂得到了极大发展,数量大、类型多、用户众。尽管如此,我国双语辞书编纂依然存在一些问题,有较大的优化空间。

(一) 1992—2022年间双语辞书编纂存在的问题与优化空间

问题1:双语辞书体系需进一步完善,双语辞书同质化现象严重

辞书体系中的两种基本关系——层级关系与平行关系。层级关系指的是辞书类型与子类型之间的隶属统辖关系,平行关系指的是相同性质的辞书之间或平行、或对立互补的关系。理想的辞书分布状态,是市场上的辞书目标用户定位清晰、类型互补、功能齐全,即在辞书体系中,处于隶属关系中的辞书上下有序、层次清楚;处于平行关系的辞书同中有异,共存互补。我国双语辞书体系的层级体系基本完备,但平行关系的辞书有时会出现缺位现象或严重的同质化现象。面向相同的辞书用户,类型相同、功能相近的双语辞书数量较多,同质化现象严重,有时甚至包含学术不端的风险。比如在中国国家数字图书馆中,包括关键词“英汉小辞书”的工具书约有160部,其收词规模、释义内容雷同现象严重。以“经贸”为主题的专科辞书在中国国家数字图书馆中约有20部。这种重复性的编纂出版状态,既无法满足不同辞书用户的不同查询需求,也造成了出版市场的无序、无谓竞争。

可能的解决途径:辞书的编纂、出版与发行涉及词典编纂者、学习者、出版社以及营销部门等多个环节,顶层设计非常重要。由政府相关部门主导或委托学会以及权威出版社组织专家进行辞书体系设计,并遴选具有良好词典编纂能力的专业机构、团体或人员实施,是双语辞书编纂体系完善、优化,辞书质量提高的重要保障,并能从根本上减少甚至是避免辞书的同质化现象。

问题2:引进型双语辞书占据大部分市场份额,原创型双语辞书空间被挤压

双语辞书的编纂涉及两种语言,具有方向性。在通用类与专项类辞书编纂中,由于作为母语使用者的辞书编纂者所具有的语言优势,英语单语原版辞书在世界辞书编纂场景中居领先地位,基于原版单语辞书的双解版或编译型英汉辞书极具权威性,必然会受到国内英语学习者的欢迎。同时,国内各大出版社对英语国家原版辞书的引进一直非常积极,牛津、朗文、剑桥、柯林斯、麦克米伦等国外品牌辞书同台竞争,不断被引入我国,并成为双语词典编纂的基础蓝本。在引进型辞书市场占有率极高的情况下,原创性英汉辞书的市场接受度极为有限。国内原创型双语辞书的品种与数量不断增加,质量也稳步提升,但所占的市场份额不大,基于引进版本的英汉双语/解辞书对本土原创辞书造成了极大的空间挤压,不利于本土品牌双语词典的出现。

可能的解决途径:引进型外语辞书的高市场占有率,本质上是我国学习者对原版辞书权威性的肯定,以及对其编纂质量的认可,将其完全归因于国内出版社对商业利润的片面追求有失公允。在词典用户争夺战中,关键问题是:词典所提供的信息是否符合语言实际使用情况,能否满足我国外语学习者的学习需求。引进型外语辞书的目标用户是国际学习者,无法关注特定文化背景下学习者的母语与目的语之间的关系,无法考虑所有词典用户的特定学习需求、认知特点以及典型偏误的类型。因此,原创型双语词典的出路在于:在充分研究我国外语学习者学习特点、学习需求的基础上,自主研编凸显国别化特征的双语词典。同时,由于双语词典涉及异域语言,考虑到母语使用者在语言信息描写、分析中的天然优势,可考虑进行国际合作,以发挥不同母语背景的词典编纂者的语言优势,打造优质双语辞书。

问题3:专科类双语辞书编纂质量仍有较大的优化空间

随着国际科技交流在广度、深度上的不断发展,三十年间我国专科类双语辞书出版极为繁荣。量的增长并不意味着质的提高,目前专科类双语辞书编纂质量依然有待提升。从所涉及的专业门类看,专科类双语辞书覆盖的专业领域广,但分布失衡,且专科类双语辞书与普通类辞书的界限时有混淆。在宏观结构方面,术语的层级性体系在收词立目中尚需显化;专业语词与通用语词、词化术语与短语型术语间的关系以及收录原则需进一步斟酌。在微观结构方面,概念义的语际非等值、错译、误译时有所见,译名(义)的规范化、标准化处理需进一步提高。

可能的解决途径:在辞书选题上,既关注传统、主流的专业门类,也关注新型、边缘的专业门类,避免出现专业门类覆盖失衡、畸轻畸重的情况。尤其是,专科类双语辞书编纂需要建立在坚实的辞书学理论基础上,专科类双语辞书的选词立目、词目编排、词条微观结构设计等都應该是理论驱动下的系统性编纂行为。除了了解通用型辞书编纂理论外,编纂者更要系统掌握专科词典的相关编纂理论,熟谙专科词典的常规编纂范式。

问题4:面向国际中文教育的双语词典外向型特点不突出

1950年清华大学设立“东欧交换生中国语文专修班”可以看作是我国现代意义上的汉语作为外语教学的滥觞。面向外国人学汉语使用的《汉英小词典》(北京语言学院)、《汉法小词典》(北京语言学院)在1976年出现。从收词立目与译义模式看,两部词典基本上是两种语言之间的词汇对应表。后来出版的供外国人使用的双语词典,比如《简明汉英词典》(商务印书馆,1982)、《简明汉日词典》(商务印书馆,1985)、《汉英虚词词典》(华语教学出版社,1992)、《汉英双解词典》(北京语言文化大学出版社,1997)等。诚如陆俭明先生(2007)所言,二十世纪八十年代以来, 自称是为外国学生学习汉语用的字、词典出版了不少,但基本上都是《新华字典》《现代汉语词典》的删减本, 没有真正从外国学生学习汉语的角度来考虑编写。简言之,内向型与外向型汉语学习词典的类型分野不清晰,外向型学习词典沿袭了内向型词典的编纂范式,体现不出外向型特点。

可能的解决途径:进行基于词典类型的分类研究,明确双语学习型词典的设计特征;可以考虑以2021年颁布的《国际中文教育中文水平等级标准》(GF0025-2021)为参照,按照其中对音节、字、词、语法点的分类分级,结合汉语二语学习者的特点,编纂分阶、分类学习词典;加强偏误语料库建设,在词典文本中体现常见偏误的类型;分析目标词典用户的群体特征,推进国别化学习型词典的编纂。

(二) 1992—2022年间双语辞书研究存在的问题与优化空间

问题1:双语词典编纂实践与理论研究需进一步结合

辞书编纂既是“术”,也是“学”。长期以来,很多编辞书的人不做辞书研究,做辞书研究的人不编辞书。在我国很多高校中,词典不算是科研成果,这严重挫伤了高校科研力量编纂词典的积极性。相比较而言,双语词典编纂界理论研究与编纂实践的结合是国内较好的——部分辞书编纂者,比如黄建华、陈楚祥、郑述谱、张柏然等诸先生,同时也是优秀的辞书理论研究者。如前所述,双语词典研究界在对国外词典学理论引介方面,有筚路蓝缕的开创之功。但是,词典理论的引进与词典编纂的实践之间必然存在着时间差。双语词典学界应在对国外词典学理论进行梳理、甄别、评价的基础上,在双语词典编纂中及时实践相关理论,以优化我国的词典编纂。

可能的解决途径:以国家相关部门为主导,引导出版社、高校研究机构建构完善的辞书体系,以高校为依托,开展新型辞书体系、辞书类型、数字化词典等方面的研究,对我国新时代的辞书发展进行总体设计。出版社与高校密切结合,开展基于用户需求分析、理论驱动的新型词典编纂,及时对编纂经验进行总结并进行理论升华。制定激励政策,鼓励高校科研人员进行词典编纂,改变目前双语词典理论研究界仍然大面积存在的“述而不作”局面。

问题2:用于双语词典编纂的语料库建设滞后

服务于英语词典编纂的语料库可追溯到二十世纪八十年代建立的伯明翰语料库(Birmingham corpus)。在此基础上,编纂出基于语料库的《柯林斯合作英语词典》系列。我国最初开发的语料库并不是为词典编纂服务的,即使在目前,仍然侧重于自然语言处理或理论研究方面,直接用于词典编纂的语料库数量不多,为词典编纂本身而建立的大型的、动态的平衡语料库更少。李宇明(2008)指出:“辞书跟不上信息化的步伐,就很难实现现代化。辞书现代化,首先需要建立用于辞书编纂的语料库,没有合适的语料库,只能编纂出‘专家语感辞书。”

可能的解决途径:词典语料库的建设,将推进我国辞书编纂从“好的词典”(good dictionary)进阶到“可信的词典”(reliable dictionary)。加强面向词典编纂的语料库开发与建设,是亟需推进的基础性工程。词典语料库可以由政府、出版机构、高校三方联合,合作共建,同时逐步实现面向全社会的数据资源共享。

问题3:专科类双语辞书研究严重不足

如前所述,专科双语辞书编纂在我国双语辞书编纂中一直占优势地位,但其编纂模式存在较大问题。具体表现为:术语与非术语界限模糊,词化术语与短语化术语未做区分,导致收词立目混乱;大部分专科双语辞书仍然停留在提供语际对应术语表阶段,偏重于提供术语的语际对应词;术语词位的义项中包含大量的非术语义;对术语用法的描写非常少。综上,在当代术语专科辞书编纂中,如何在增量的基础上提质极为重要。但是,目前关于双语辞书的理论研究,以语言类为主,术语类辞书研究相对较少,双语术语类辞书研究更少。理论研究的滞后必然会影响词典质量的提高。

可能的解决途径:专业词典的宏观结构必然会呈现出立目单位间同质(homogeneity)与异质(heterogeneity)并存的状态;其微观结构需考虑概念义与语文义的关系、处理范式以及二者之间的跨域转换。对上述问题的处理需要关涉三个不同视角——行业专家视角、词典编纂者视角与普通术语使用者视角。其中,专家维度需要关注术语作为知识单位的词典呈现,编纂者维度需关注术语作为语言单位的词典呈现,使用者维度关注的是术语作为交际单位的词典呈现。因此,专科类词典编纂理论研究需要从不同维度进行,以实现双语专科类辞书编纂的科学性、专业性与实用性。

问题4:服务国际中文教育的双语学习词典研究比较薄弱

我国的汉语学习词典研究,多聚焦于汉语单语学习词典方面,面向国际中文教育的双语类辞书研究较少,成果薄弱,无法支撑外向型汉语学习词典的编纂实践。涉及非通用外语语种的汉外、外汉双语辞书在数量上攀升很快,但因为是同一汉外词典的不同语言的对应翻译版,在词典编纂理论上的构建较少。“一带一路”需要语言铺路。赵世举(2015)提出了“一带一路”沿线国家的五个语言需求,即:语言文化通融需求、语言人才需求、语言产品需求、语言应用服务需求以及语言学术需求。这些需求都可以通过词典编纂得到部分满足。

可能的解决途径:当代词典编纂实践一定是基于用户需求分析、理论驱动型的语言信息分析、描写与呈现。在国际中文教育领域,需进一步聚焦汉外、外汉辞书的研究,以助力在辞书文本中写好中国故事,扩大汉语的国际传播力与影响力。在“中国文化走出去”的时代背景下,需要加强非通用外语语种的双语辞书编纂,尤其是面向“一带一路”沿线国家的、国别化的汉外、外汉双语辞书。学习者的语言学习动机,工具性强。调查表明,“一带一路”相关国家最关注的人才主要分布在国际贸易、计算机、金融、语言、工业设计、法律、土木工程、财务管理、新闻、机械制造等专业。(王铭玉,王双燕 2020)因此,除通用型辞书外,专业辞书的编纂也非常重要。

服务于汉外、外汉的词典编纂首先应该根据最新的《汉语国际中文教育中文水平等级标准》,确定字、词的收录范围以及解释的深度,制定编写规范。同时根据学习者的语言学习需求,研发国别化、本土化、实用性突出的双语辞书,并注意中国传统文化、先进文化以及红色文化的适度植入。并且,加快面向国际中文教育用双语辞书的数字化建设,满足学习者通过使用各类移动终端进行语言学习的新需求。

五、 结 语

辞书既是商品,也是非常重要的社会文化产品。辞书的编纂、出版、发行,既是学者的个人或团体学术行为,也是社会层面的教育服务、文化传播行为。因此,辞书的发展涉及国家或政府、学者或学术机构以及出版单位等不同因素,需要在国家相关部门的总体设计下,凝聚精干力量,对辞书体系进行分类、分层、分级构建,并整合多方力量,打造品牌性双语辞书。在辞书体系健全、辞书类型齐备的情况下,辞书理论研究与辞书编纂实践需紧密结合,打造理论驱动视角下的新型辞书编纂。现在,中国辞书学会面向出版社编辑的辞书培训班已经在常态化开展,但理论研究者进行辞书编纂实践的比例需进一步提高。词典编纂、出版机构与高校、科研单位的联系应进一步加强,培养既掌握辞书理论,又熟谙编纂技巧的高水平辞书编纂队伍。

在现代社会中,用户需求、信息承载、传递与查询方式发生了巨大变化,传统的双语辞书也必然向多媒体,甚至融媒体方向发展。目前专科双语辞书的数字化程度较高,出现多个语际术语对应查询网站,但语文双语辞书、模块双语辞书仍以纸质辞书为主,数字化程度较低。而且,双语辞书的数字化并不是信息承载介质的简单变化,信息呈现的内容与方式、语言数据库的建设以及信息查询的途径都需要做相应的调整,融媒体双语辞书编纂理论研究迫在眉睫。双语词典编纂与研究需与国家文化战略发展、现代化技术以及当代词典用户信息查询需求紧密结合,彰显双语词典在我国语言文化建设与国际传播中的使命与担当。

附 注

[1] Oxford Advanced Learners Dictionary 现在的通用译名为《牛津高阶英语词典》。该词典的第一本英汉双解版是以其第二版为底本编译的,于1970年在我国香港出版,时名为《现代高级英汉双解辞典》。

[2] 双解辞书二十世纪初已经在我国出现。张万方(2005)指出,十九世纪后半叶到二十世纪初,西方大量新事物、新概念涌入中国,《华英音韵字典集成》(商务印书馆,1902)和《英华大辞典》(上海商务印书馆,1908)采用英汉双解的方式对其“立名”。据朱原(1993)介绍,1912年,上海群益书社出版了陈家瑞编的《英汉双解辞典》。其他有《英华合解辞汇》(商务印书馆,1915)、《英华合解袖珍新字典》(商务印书馆,1916)、《英华双解字典》(中华书局,1917)、《英华双解辞书》(中华书局,1918)、《双解实用英汉字典》(商务印书馆,1935)等双解辞书。1923年,商务印书馆以《韦氏大学词典》第3版为蓝本,出版了《英汉双解韦氏大学字典》。

[3] 《英汉大词典》上卷1989年出版,下卷1991年出版,在1993年出版了上下卷合一的缩印本。

[4] 我国有多部冠以《新英汉小詞典》之名的双语辞书。这里的《新英汉小词典》指我国历史上由国人独立编纂的小型双语工具书,编纂者为何永康、张福基、俞步凡、蒋照仁,1986年由上海译文出版社出版,1997年出版其修订版。

[5] 两篇博士学位论文是:韩军(2014)《基于万维网资源的双语词典构造和查询处理技术研究》,梁鹏程(2020)《汉英翻译学习电子词典场景融合设计研究》。

参考文献

1. 澳大利亚麦夸里大学出版社. 麦夸里英语词典. 北京:现代出版社,1994.

2. 北京外国语大学英语系词典组编. 汉英词典(第2版).北京:外语教学与研究出版社,1995.

3. 北京语言学院《简明汉英词典》编写组. 简明汉英词典. 北京:商务印书馆,1982.

4. 北京语言学院编. 简明汉日词典. 北京:商务印书馆,1985.

5. 曹焰,张奎武主编. 英汉百科翻译辞书. 北京:人民日报出版社,1992.

6. 曹玉坤主编. 实用英汉公关文秘分类词典. 长沙:湖南出版社,1997.

7. 陈国华,田兵,熊文新. 新时代英汉学习词典的研编. 北京:商务印书馆,2013.

8. 陈伟. 半双解词典的翻译特点与原则. 辞书研究,2006(3):66-76.

9. 陈伟,蒋清凤. 双语词典翻译中的语境研究. 辞书研究,2007(1):65-74.

10. 德范克主编. ABC汉英词典. 上海:汉语大词典出版社,1997.

11. 杜瑞清主编. 新世纪汉英大词典(第2 版). 北京:外语教学与研究出版社,2016.

12. 法国拉鲁斯出版公司. 拉鲁斯英汉双解词典. 崔刚译. 北京:北京出版社,2005.

13. 方厚枢. 建国三十年来出版辞书编目. 辞书研究,1980(1):201-209.

14. 冯春波. 词典插图与联想性学习.石河子大学学报,2009a,23(4):80-83.

15. 冯春波. 词典插图分类初探. 辞书研究,2009b(5):51-61.

16. 格尔阿米奥特-卡迪主编. 柯林斯德英-英德小词典. 上海:上海译文出版社,2011.

17. 格尔阿米奥特-卡迪主编. 柯林斯俄英-英俄小词典. 上海:上海译文出版社,2011.

18. 格里尼奥夫. 术语学. 郑述谱,吴丽坤,孟令霞译著. 北京:商务印书馆,2011.

19. 顾柏林. 双语辞书编纂出版欣欣向荣的十年. 辞书研究,1989(2):44-48.

20. 韩军. 基于万维网资源的双语词典构造和查询处理技术研究. 清华大学博士学位论文,2014.

21. 何家宁. 语境·使用·意义. //西方语言哲学国际研讨会暨中西语言哲学研究会成立大会论文摘要集. 2008:36.

22. 何永康,张福基,俞步凡,等编. 新英汉小词典(修订版). 上海:上海译文出版社,1986/1997.

23. 黑龙江大学辞书研究所编著. 俄汉详解大词典. 哈尔滨:黑龙江人民出版社,1998.

24. 黑龙江大学俄罗斯语言文学与文化研究中心辞书研究所编著. 新时代大俄汉词典. 北京:商务印书馆,2019.

25. 胡开宝. 双语共现与双语词典翻译的特殊性. 解放军外国语学院学报,2005(3):77-81.

26. 胡明扬等. 词典学概论. 北京:中国人民大学出版社,1982.

27. 胡文飞. 新型汉英学习词典释义原则的构建. 辭书研究,2013(4):40-48,94.

28. 胡文飞. 汉英词典的实验心理语言学研究:体系构建与实验设计. 外国语文,2016,32(4):89-98.

29. 黄春宇. 汉英辞书200年. 文汇报,2015-03-27.

30. 黄建华. 词典论. 上海:上海辞书出版社,1987.

31. 黄建华. 词典论(修订本). 上海:上海辞书出版社,2001.

32. 黄建华,陈楚祥. 双语词典学导论. 北京:商务印书馆,1997/2003.

33. 惠宇主编. 新世纪汉英大词典. 北京:外语教学与研究出版社,2004.

34. 克劳瑟主编. 牛津英语搭配词典(英汉双解版). 北京:外语教学与研究出版社,2006.

35. 朗博主编. 兰登书屋法英-英法小词典. 上海:上海译文出版社,2005.

36. 朗文出版公司编. 朗文当代英语词典. 上海:世界图书出版公司,1987.

37. 朗文出版公司编. 朗文当代英汉双解词典. 香港:朗文出版(远东)有限公司,1988.

38. 李德俊. 平行语料库与积极型汉英词典的研编. 上海:上海译文出版社,2008.

39. 李明,周敬华.双语词典编纂. 上海:上海外语教育出版社,2001.

40. 李明一,周红红. 双语词典编纂导论(修订本). 上海:上海外语教育出版社,2011.

41. 李宇明. 努力发展我国的辞书事业——在汉语辞书研究中心揭牌仪式上的讲话. 鲁东大学学报,2008(2).

42. 李宇明,王东海. 中国辞书历史发展的若干走势. 鲁东大学学报,2020 (1):1-6,13.

43. 梁鹏程. 汉英翻译学习电子词典场景融合设计研究. 南京大学博士学位论文,2020.

44. 林明金. 双语词典的类型、评价原则与方法. //福建省外国语文学会2006年年会暨学术研讨会论文集(上). 2006:407-420.

45. 林玉山. 辞书学概论. 福州:海峡文艺出版社,1995.

46. 刘华文. 双语词典文本性研究. 南京:南京大学出版社,2017.

47. 陆谷孙,王馥芳. 大型双语词典之编纂特性研究. 上海:上海译文出版社,2011.

48. 陆谷孙主编. 英汉大词典. 上海:上海译文出版社,1993.

49. 陆谷孙主编. 英汉大词典补编. 上海:上海译文出版社,1999.

50. 陆谷孙主编. 英汉大词典(第2版). 上海:上海译文出版社,2007.

51. 陆谷孙主编. 中华汉英大词典. 上海:复旦大学出版社,2015.

52. 陆俭明. 《商务馆学汉语》陆俭明序. 北京:商务印书馆2007.

53. 罗思明,王军. 高级词典用户技能心理表征实验研究. 外语与外语教学,2003(5):58-60.

54. 牛津大学出版社编.现代高级英汉双解辞典.香港:牛津大学出版社,1970.

55. 牛津大学出版社编. 牛津英语习语词典.北京:外语教学与研究出版社,2003.

56. 牛津大学出版社编. 牛津短语动词词典.北京:外语教学与研究出版社,2013.

57. 潘绍中主编. 新时代汉英大词典(第2版). 北京:商务印书馆,2014.

58. 潘在平等编. 新德汉词典(第3版). 上海:上海译文出版社,2010.

59. 邱懋如主编. 西索简明汉英词典. 上海:上海外语教育出版社,1992.

60. 日本株式会社,旺文社编著. 日汉双解学习词典. 王萍等译. 北京:外语教学与研究出版社,2002.

61. Seigo Nakao主编. 兰登书屋日英-英日小词典. 上海:上海译文出版社,2005.

62. 上海译文出版社编. 新英汉小词典(第3版). 上海:上海译文出版社,2004.

63. 松冈荣志主编. 外研社·三省堂皇冠汉日词典. 北京:外语教学与研究出版社,2004.

64. 田兵. 义项的区分与描写. 广东外语外贸大学博士学位论文,2004.

65. 瓦里西編. 瓦里西德语词典. 北京:商务印书馆,2005.

66. 瓦里西编. 瓦里西德汉大词典. 北京:商务印书馆,2018.

67. 万江波. 双语词典的翻译研究.上海外国语大学博士学位论文,2005.

68. 王馥芳. 当代语言学与词典创新. 上海:上海辞书出版社,2004.

69. 王国富主编译. 麦夸里英汉双解词典. 苏州:苏州大学出版社,1999.

70. 王还主编. 汉英虚词词典. 北京:华语教学出版社,1992.

71. 王还主编. 汉英双解词典. 北京:北京语言文化大学出版社,1997.

72. 王立非主编. 新汉英词典. 北京:商务印书馆国际有限公司,2007.

73. 王铭玉,王双燕.“一带一路”的语言发展战略. 欧亚人文研究,2020(1):1-11.

74. 王仁强.认知视角的汉英词典词类标注实证研究.上海:上海译文出版社,2006.

75. 王仁强.《汉英词典》(第三版)词类标注研究. 中国外语,2012,(04):98-102.

76. 王仁强,霍忠振,邓娇. 《新世纪汉英大词典》(第二版)兼类词表征策略研究. 外国语文,2019,(02):11-22.

108. 章宜华. 计算词典学与新型词典. 上海:上海辞书出版社,2004.

109. 章宜华. 关于双语教学与双语专科学习词典的几点设想——以英汉词典为例. 外语界,2009(4):30-37.

110. 章宜华. 《辞书研究》与新时期辞书学理论和编纂方法的创新. 辞书研究,2010(1):57-69.

111. 章宜华,雍和明. 当代词典学. 北京:商务印书馆,2007.

112. 赵翠莲. 形—概念映射与双语词典编纂. 上海:复旦大学出版社,2010.

113. 赵登荣,周祖生编. 杜登德汉大词典. 北京:北京大学出版社,2013.

114. 赵世举. “一带一路”建设的语言需求及服务对策. 云南师范大学学报,2015(4):36-42.

115. 赵雪琴. 英汉双语学习词典中的搭配信息. 外语与外语教学,2001(3):53-56.

116. 郑述谱. 翻译·辞书·术语. 中国科技翻译,2012(3):33-37.

117. 周荐,杨世铁. 汉语辞书研究三十年回顾. 辞书研究,2009(5):1-6.

118. 朱原. 双解词典引论. 辞书研究,1993(3):43-49.

119. 庄智象. 双语词典编纂系统的研发. 上海:上海科学技术出版社,2013.

120. 琢行. 双语辞书四十年概况初描. 辞书研究,1989(6):34-41,73.

121. 兹古斯塔. 词典学概论. 林书武等译.北京:商务印书馆,1983.

122. Barnhart C L. Problems in Editing Commercial Monolingual Dictionaries. // Househoulder F, Saporta S. (eds.) Problems in Lexicography. Bloomington Indiana: Indiana University Research Center for Language and Semiotic Studies,1962.

123. Cowie A P. English Dictionaries for Foreign Learners: A History. Oxford: Clarendon Press,1999.

124. Hartmann R R K. Four Perspectives on Dictionary Use: A Critical Review of Research Methods. // Cowie A P. (ed.) The Dictionary and the Language Learner. Papers form the EURALEX Seminar at Leeds,1985:1-3.

125. Hulstijn J H, Atkins B T S. Empirical Research on Dictionary Use in Foreign-language Learning: Survey and Discussion. // Atkins B T S. (ed.) Using Dictionaries: Studies of Dictionary Use by Language Learners and Translators. Tübingen: Max Niemeyer Verlag,1998.

(于屏方 广东外语外贸大学中国语言文化学院 广州 510420;

董静文 广东外语外贸大学外国语言学与应用语言学中心 广州 510420)

(责任编辑 刘 博)