身体素养培育的感知-行动理论探索

陈辉映

摘 要:身体素养的概念最早来源于对印第安人基于“狩猎-采集”生活方式所形成的身体素质和运动能力的总结,后经欧美学者研究推广逐步进入各国体育教育政策制定的视野。当前研究较多集中在身体素养“是什么”和“如何测”这两个问题上,在此基础上更需要在“如何培育”上进行理论探索。基于生态动力学中身体素养感知-行动理论的探索,把身体素养培育作为一种学习过程,将环境作为身体素养培育的关键要素。研究认为,身体素养培育要通过“约束-给养”来驱动,身体素养培育要通过“感知-行动”来发展,身体素养培育要通过“探索-适应”来实现。对创设身体素养培育学习环境的启示包括:回归“真”运动环境、生成“真”运动体验和探索“真”运动路径。

关 键 词:身体素养;生态动力学;感知-行动理论

中图分类号:G804.6 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2023)02-0041-08

Research on the perception-action theory of physical literacy cultivation

——Based on the analysis of ecological dynamics

CHEN Huiying

(School of Physical Education,Yangzhou University,Yangzhou 225127,China)

Abstract: The concept of physical literacy originated from the “hunter-gatherer” lifestyle of Indians, and later, it was studied and promoted by European and American scholars, and has also entered the vision of physical education policy-making in various countries. However, the most studies focus on the two issues of "what is" and "how to measure" physical literacy, and the theoretical exploration of "how to cultivate" physical literacy is needed. The theoretical exploration of the “perception-action” system of physical literacy based on ecological dynamics takes the environment as an important element of physical cultivation and endows it with deep connotation and significance. It is considered that the cultivation of physical literacy should be driven by “constraints-affordances”, the cultivation of physical literacy should be developed through “perception-action”, and the cultivation of physical literacy should be realized through “exploration-adaptation”. The suggestions on the creation of learning environment for the cultivation of physical literacy include the paths of returning to the “true”sports environments, generating “true” sports experiences and exploring the “true” sports path.

Keywords: physical literacy;ecological dynamics;perception-action theory

2019年国务院办公厅《关于印发体育强国建设纲要的通知》([2019]40号)中明确提出:“到2050年,全面建成社会主义现代化体育强国。人民身体素养和健康水平、体育综合实力和国际影响力居于世界前列”,也提到“将促进青少年提高身体素养和养成健康生活方式作为学校体育的重要内容”。这是国家层面的文件首次提出身体素养。此身体素养概念的起源可追溯到1884年,美国陆军上尉Edward使用它来描述他所观察到的印第安士兵的身体素质和运动能力。1938年身体素养的概念首次出现在教育类期刊中,研究认为公立学校应对学生的身体素养和心理素养负责。直到1993年开始,以英国学者Margaret为代表的欧美学者才对身体素养进行一系列研究。Whitehead标志性研究成果主要描述了身体素养的哲学基础、价值意义以及具有身体素养的人应该表现出的特质[1]。在我国,众多学者也对身体素养进行不同角度的研究和探索,包括对身体素养的西方哲学基础和中国古代身体素养观,对各国身体素养理论与实践进展的研究,对身体素养、体育素养、学科核心素养相关概念厘清的研究,以及对身体素养测评方面的研究等。2010年后,聯合国教科文组织和世界卫生组织等国际组织开始探索身体素养作为一个习得现象。从生态动力学的理论出发,对认知(人们是如何思维和学习)的解释是围绕着学习者与具体环境的属性两者之间的关系进行的。将学习者与要学习的内容及学习发生的环境和情境分开是不可能的,也是无意义的[2]。基于生态动力学这一基本假设,从学习环境和情境塑造这个视角出发,把身体素养培育看作是一个在探索和适应发展中的学习过程,为“如何培育身体素养”提供理论参考。本研究是基于此展开的,把身体素养培育作为一种学习过程,运用生态动力学理论对身体素养培育的感知-行动进行探索并对如何营造身体素养培育的学习环境提出建议。

1 身体素养的理念缘起、培育价值与要点

1.1 身体素养的理念源自于印第安人“狩猎-采集”的生活方式

身体素养并不是一个全新概念,这个概念的最早使用记录可追溯到1884年,美国人Edward上尉在陆军工程兵团的专业笔记中使用这个概念来描述印第安人的身体状况[3]。Edward观察当地印第安人士兵展示出的身体素质和技巧后,便使用身体素养这个词来描述他所观察到的印第安人的运动品质。他认为这种品质并不是通过教授获得的,而是被嵌入到当地士兵的狩猎-采集生活方式的环境结构中,通过潜移默化习得的。狩猎-采集部落的认识论与西方笛卡尔一元论哲学截然不同。美洲原住民认为知识是通过与环境互动获得的,而知识的获得又有助于加深对环境的了解、加强与环境的联系。这一与环境互动的过程一部分原因是出于生存需要,但也反映了原住民对环境的尊重和理解,与环境的互动是他们身份认同和生活方式的重要组成部分,这是世界上许多土地开拓者的共同点,也是他们生存方式的核心。这些开拓者通常对环境有着深刻了解,因为这是他们了解如何在陆地上开垦,探索和发现资源,在合作的群体中采集、狩猎、觅食和生长的基础。随着生态系统的进化,他们对环境的认识必须持续适应和不断变化[4]。

在这样的社会中,儿童在早中期的大部分时间里都是在玩耍中学习[5]。在狩猎-采集的生活方式影响下,儿童是积极的学习者,根据自身的需要参与学习。这在很大程度上是因为学习是一种持续的、有趣的活动,与生活的方方面面息息相关。这种学习观认为世界是无限复杂的,因此不可能对它有一个普遍共识。印第安人相信,有用的知识只能通过个人经验获得,而个人经验虽然是主观的,但在某个特定的空间和时间内却是有效的。他们将通过与环境互动学习获得知识经验的过程称之为寻路,寻路的内涵在于每個个体都将找到属于自己独特的发展之路[1]。寻路概念的内涵与Whitehead所提的身体素养之旅有异曲同工之处。可以看到,人类与环境互动的方式从来都不是固定不变的,而是在代际相传中不断地完善和补充环境,创造一个由共同体中个人经验形成的动态知识网络。

1.2 身体素养培育应对全球“活动缺失症”蔓延的困境

过去20年来,身体素养成为全球热门理念,主要因为数字技术和电子媒体的普及影响了人类的身体活动水平。与上一辈人相比,这些技术的进步为儿童成长创造了一个截然不同的社会文化、身体、情感和心理环境。当代社会中的儿童和年轻人往往被剥夺了前几代人参与身体活动并获得享受有意义的个人发展体验所需的机会。作为在屏幕技术中成长起来的一代人,他们的健康和福祉已经遭受损害。有研究显示,在全球范围内由于身体活动的缺失,每年将导致500多万人过早死亡,经济负担超过500亿英镑[6]。预计到2030年,美国每两名成年人中就有一人肥胖,29个州的肥胖率将高于50%,预计近25%的成年人患有病态肥胖[7]。

为了应对日益严重的活动缺失,许多国家建议儿童和成人每天至少进行60分钟的适度体育活动或者强调每天达到10 000步的步数以维持身体活动水平。尽管如此,有研究显示全球仍有超过14亿成年人没有达到每天60分钟身体活动的建议[8]。但是,纵使提高了身体活动的时间和频率,还是不能提升个体的功能性运动技能,从而达到使人们变得活跃并维持活跃生活方式的作用,因此也就无法持续获得有意义的运动体验。那么,为了让人们追求和保持活跃的生活方式,从而缓解人类健康、寿命以及高经济成本等问题,身体素养被认为是解决这一问题的重要方法,因为具有身体素养的人将主动与环境互动,获得有意义的运动体验,从而支持其持续健康和积极的生活方式。

1.3 身体素养培育的要点——人与环境的交互性

从1993年开始,英国学者Margaret认为有必要重新审视和阐述身体素养的概念。她认为孩子们玩耍的机会正在减少,身体活动的主要途径转向了体育课程,这些体育课程的侧重点在于健身和运动技术的训练。她观察到,这样的课程和教学方法使很大一部分儿童放弃了体育活动[9]。校内外的体育活动以高水平运动技术表现为主要焦点,体育活动的价值似乎只通过在体育竞赛上取得优异的运动成绩中才能显现出来。2001年Whitehead提出一个有身体素养的人在各种各样的身体挑战情况下都会保持沉稳自信。个体在“阅读”身体环境的各个方面时具有感知能力,同时预测运动需求的可能性,并以智力和想象力对其做出适当反应。身体素养促进人全面能力的提升,包括嵌入感知、经验、记忆、预期和决策中的身体能力[10]。Whitehead的身体素养理念基于3个哲学基础,即一元论、存在主义和现象学。一元论认为身心相互依存、不可分割。存在主义认为,个体的存在来自与环境的互动,人在与世界的互动中创造自我。现象学认为,个人的世界观是通过他们对这些互动的体验形成的,并认为感知通过身体本质形成了个人如何看待世界的独特视角[11]。受现象学影响而兴起的具身认知思潮推动人们重新认识身体的作用,主张人离开身体就不存在所谓的认识,强调人与环境的交互作用,认为身体适应环境的活动塑造了认知和心智[12]。基于具身认知的身体素养理念强调身体是参与认识的,不同的身体意识会带来不同的身体体验,进而产生不同的认知。具身认知强调知觉、身体和世界是一个统一体,人是通过身体的方式而不是意识的方式与世界打交道,通过身体对客观世界的作用而产生和认识世界的。从2001年Whitehead有关身体素养的定义中可以观察到这些理念,这与当时在身体活动和体育教育中所提倡的关于身体素质和运动特性的精英主义观点相去甚远[13],这些理念可以将我们带向对有意义的运动体验的追求与探索。

可以看到,一元论和存在主义从根源上拒绝了身心二元论的观点,认为世界是从个体以往互动的经验中被感知的。从现象学的角度出发,身体素养意味着每个人都会将以往的互动经验带到每一个情境中,而每个人都会从独特的个人视角来感知这个情境。2013年Whitehead又对身体素养进行进一步的定义[14],但对支持身体素养培育的过程是如何发生的解释不够。尽管她更关注的是结果,但这对了解什么是身体素养有重要帮助。因为普遍属性的框定也将这个概念从现象学的理念中抽离出来,这些被描述的属性不再是个性化的特征,而成为应该在所有儿童青少年和成人身上培养而形成的统一属性。这种方法削弱了具体的、个性化的身体素养之旅的理念,以及根本的现象学假设,即不可能将一个人的发展过程与另一个人的发展过程进行比较。2017年Whitehead和国际身体素养协会又再一次定义了身体素养:动机、信心、身体能力、知识和理解,以及重视和参与终身身体活动[15]。从表述上来看,这个定义中对个人和环境被视为一个不可分割的整体系统这一理念的体现有所弱化。若只看该定义中这4个相互关联的结构(身体、动机、信心、知识和理解),容易将身体素养培育置于一个非情境化的环境,将重点放在儿童及其相关能力的发展上,对环境和情境在这个过程中所起的价值和作用体现不够。事实上,无论是从身体素养最早缘起——印第安人的“狩猎-采集”生活方式,还是Whitehead所提到的身体素养的重要理论基础——具身认知,以及身体素养对人类“活动缺失症”的积极应对价值上看,其底层逻辑都是相通的,就是重视人与环境的交互性,并通过与环境的互动获得有意义的运动体验。

1.4 生态动力学丰富身体素养培育的理论研究

1979年吉布森在其著作《视觉感知的生态方法》中首次提出生态动力学的概念。生态动力学的基础是生态心理学和动力系统理论。生态心理学认为,必须感知才能运动,也必须运动才能感知[16]。学习发展不是有机体内部认知(信息加工)的产物,也不简单地是环境选择的结果,而是持续、周期性地使用信息来调节他们的运动,通过意图驱动自组织系统与信息丰富的环境交互作用的结果,这是一个不断探索环境的互惠过程。动力系统理论认为人类可以被理解为复杂的适应性系统[17],该理论强调个体需要了解自然界中的复杂系统,以帮助自己在不同时间、不同范围以及不同程度上不断适应,在稳定和不稳定状态之间不断过渡。生态动力学认为人类是自组织的动力系统,人类行为是对环境的反应,是通过学习者和具体环境的属性,特别是环境的给养,以及这两者之间的关系进行的。Gibson[16]认为有机体感知环境的方式是有机体在其中如何行动的关键。环境中的有机体通过环境的给养而获得行动的机会。例如,如果(作为人类)看到一只老鼠,其反应将与猫看到老鼠的反应大不相同。在这个例子中,老鼠是一种环境的给养,因为它在邀请环境中某个有机体的行动。这表明不同感知如何导致不同行为,就像感知老鼠的方式与猫感知的方式不同,因此产生的行动也截然不同。

Gibson认为有机体建构了他们自己的环境,有机体不同所感知构建的环境也就不同,这表明有机体和环境是相互依赖的。实际上学习者是意图驱动的系统,源于行动者和環境交互作用的目标和意图。作为环境中复杂的感知对象,学习者会受到驱动,对环境中发生的事情做出反应。身体素养培育作为一种学习的过程,与个体所在环境以及个体所在环境中感知与行动息息相关。在新冠疫情防控期间线下体育教培活动停摆,孩子们的身体活动从规整的运动场转移到小区、公园,从运动项目学习到自由游戏玩耍。项目自己选、规则自己定、空间自己探索,这些在动态活动环境中感知和行动,体验自我调节的机会,游戏场景、运动场景、街道和花园等城市环境,都是丰富个人身体素养的核心要素。生态动力学特别是感知-行动理论能丰富身体素养培育理论的研究要点即关注个体与环境的交互作用。

2 身体素养培育的感知-行动理论解析

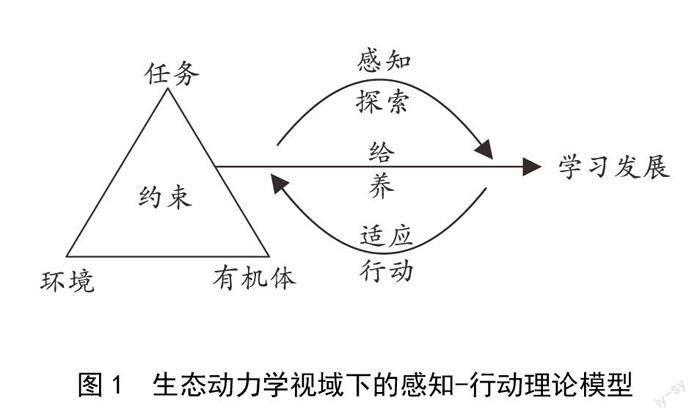

基于Karl Newell的交互约束模型[18],构建生态动力学视域下的感知-行动理论模型(见图1),表明不同约束(有机体、任务和环境)的相互作用形成给养,个体通过对给养的感知进行探索、引发行动、适应环境,进而显现出新的约束-给养并在此基础上持续感知-行动,不断循环,在探索-适应环境中实现学习发展。

2.1 身体素养培育要通过“约束-给养”来驱动

学习由行动者和“约束-给养”交互作用的目标和意图驱动。意图动力推动了学习者的认知形成,即他们的理解、计划、组织和决策,但不限于认知,还包括学习者在任务、环境和有机体的动态约束下自我组织的效能[17]。这意味着,在各种约束下探索性的动作越多,学习者就会发现越多可利用的给养[19]。因此,学习者在学习和表现方面的能动性是通过约束-给养驱动,从而产生感知和行动。

学习者通过对各种约束的探测获得给养并采取行动。给养是各种约束的属性,由各种约束(有机体、任务和环境)将其具体化促使学习者产生行动。给养不是约束的内在属性,而是与一个具体行动者(需要具有一定目标和能力)的关系。例如,门把手具有可以被转动的给养作用,但是只对于能转动把手的行动者才有该给养作用。动物或婴儿是没有转动把手这一能力的行动者,对于他们而言,门把手就不具有可以被转动这个给养作用[20]。因此,给养是与行动者的能力相关的。此外,“约束-给养”是意图驱动的基础。虽然门把手对于正常的成年人而言有可以被转动这一给养作用,但只有行动者有一个相关目的(例如,走出房间)的时候,他们才会认识到这种给养。Gibson也举过类似的例子,当人们有邮寄信件的需求时邮箱才会吸引他们。若没有这样的需求,邮箱的给养是没有意义的[16]。

意图动力与各种约束(个人、任务和环境)密切相关,个体通过探索赋予一种给养的价值和意义。如果教育者对孩子的探索给予了太多限制,例如要求孩子死记硬背地重复活动、要求孩子模仿教育者行为等,都有可能会干扰这一探索过程,在剥夺意图驱动的同时也剥夺了孩子从活动中获得价值和意义的机会。Gibson认为,意图驱动来自个体对约束的任务、环境或其他人的给养,根据个人需求、经验和能力变化,给养的价值或意义(以及使用或不使用给养的动机)也会发生变化。例如,在体操课上,一个配有缓冲垫的跳马与一个没配缓冲垫的跳马对孩子们来说具有不同的价值和意义。带缓冲垫的高马将为孩子提供价值和意义,让他们在相对安全的区域探索各种不同的运动解决方案,没有缓冲垫的跳马则不具有相同的价值和意义。因此,孩子不太可能表现出相同水平的探索行为,并且可能会没有参与动机。当然,也有另外一种情况,因为对于一个有一定运动能力的孩子来说,他们可能觉得不需要缓冲垫的安全信息来提供意义和价值。然而,运动能力更强的孩子又可能会感觉到,与没有缓冲垫时相比,他们会尝试用缓冲垫进行难度更高的动作。因此,精心设计的活动或环境对所有儿童都有意义和价值。在这样的环境中,每个人都被邀请基于自己的能力现状来探索一个可承受性的情境,这将鼓励个体与其所处的环境互动,并根据身体、技能、环境或任务的变化来改变行为[21]。因此,从生态动力学的角度来看,身体素养的培育要通过“约束-给养”与个体属性的匹配来驱动实现。

2.2 身体素养培育要通过“感知-行动”来发展

具身性运动技能的学习是生态动力学视野下身体素养理念的核心[1]。个体与生俱来的攀、爬、跑、跳、投等身体基本能力,是人类探索世界、与所处环境进行互动的最基本、有效手段[22]。个体在立足于身体基本能力的基础上,经过后天不断习得的体育活动技能可以帮助个体在环境中探索、与他人互动并协商以实现预期目标[23]。如果没有广泛的具身性运动技能发展,个体发现、探索和处理周围环境信息的能力就无法得到培养,这种能力的缺乏会对学习能力和社会适应产生影响[7]。

21世纪前,影响动作技能学习研究的主流理论是信息处理理论。信息处理理论表明,信息通过感觉系统(如视觉、听觉、本体感受)进入,与计算机的工作方式类似,被编码并存储在个体短期或长期记忆中。信息处理理论假设一种自上而下的运动方式,其结构位于大脑内部,作为学习过程的结果而建立或加强,以便在运动出现之前制定行动计划。这种方法的前提是,运动技能学习反映心智模式的成熟,是一个渐进的线性过程,完成从泛化到分化再到自动化的过程。这种对运动学习过程的传统方法导致人们相信,传授运动技能需要体育教师或教练预设一种“理想”的运动模式,并在过程中要盡量地纠错从而不出现任何偏差。教师是传递知识和技能的权威专家,导致教师和学习者之间的权力失衡。儿童的学习体验就是规定性行动(遵循动作示范和老师的指示)和重复性行动,以尝试复制最佳技术、减少可变性,直到学习者能够高效可靠地执行动作技能[24]。然而,这样的学习过程最显著的负面影响是几乎没有给孩子们留下探索和适应环境的空间。

生态动力学认为,通过感知和行动而学习到的运动技能增加个人在多种运动环境中熟练和自信的可能性,实现“发展中的学习”,因为其涉及学习者与环境的互动、检测信息和适当适时地给出动作反应。这意味着行动者会对他们所处的环境做出反应,而他们的行为方式正是这种反应的结果[12]。这表明人类可以找到属于自己的个性化运动解决方案,并通过感知和行动学习。例如,篮球中传球技能学习不仅是对单一技能的学习,在比赛压力和相对混乱的环境中运用这些传球技能需要行动者进行感知并产生不同行动。此过程的关键点是要感知任务和环境的变化,调节自己的行动,从而适应不同环境。身体素养培育中运动技能的学习是一个非线性过程,学习者利用“感知-行动”在所处的环境中进行自我组织,进而实现学习和发展。

2.3 身体素养培育要通过“探索-适应”来实现

随着全球城市化进程不断加快和科技飞速进步,儿童在户外玩耍的机会被剥夺,缺少能自由地在街道、公园里玩耍,在田野和林地等自然环境中进行探索的机会。现代社会中的儿童游戏被转移到室内,成年人也倾向于在儿童早期生活中提供功能狭隘的玩具供其玩耍,然而这些玩具很难帮助儿童深刻地认知和理解世界,导致孩子们没有机会像他们前辈那样探索自己所处的环境并深入了解它。这样一来,儿童的生活经验就难以获得,他们不太熟悉随着季节性变化而发生变化的环境,例如雾气蒙蒙的早晨或结冰的路面。他们可能也不熟悉生活附近的环境,例如不会遇到上学路上可以跳过的障碍,或者在公园和树林里骑自行车的小路。然而,身体素养的持续培育离不开对所处环境的探索和适应,应该鼓励孩子们主动探索他们所处的环境。无论是在市中心、郊区还是农村地区,通过探索和亲身体验,他们才能对环境有深入的了解和适应。

探索-适应的过程是一个由个人能力驱动的过程,当个人能够检测环境的关键和有意义的特征时,这些特征才可以被利用来“寻找自己的路”[4]。即使在需要探索新的地方和在不熟悉的领域中,儿童的过往经历也能帮助他们仔细地检测信息并利用环境特征,成功、安全地寻找到自己的路。基于此,孩子们还将发展运动能力,快速将运动系统重新组织成可迁移的相关协调模式,因为他们了解在不同环境中哪些特定行为比其他行为更有效。正是个人对环境的了解逐渐使他们能够熟练地与环境互动,并不断响应环境中的邀请而组织行动。通过这种方式,在环境中的探索和适应支持了持续的身体素养培育。

身体素养之旅可以被视为一个不断探索和适应环境的过程,这意味着逐步加深学习者对环境的了解以及个体在环境中的地位[25]。在身体素养培育中,应该鼓励孩子们通过亲身体验来获得有关该活动的知识,而不是为孩子们提供一个过长且详细的解释。教育者们常常习惯为孩子们提供一条“捷径”来帮助他们,但这最终会剥夺他们的意图,阻碍重要运动技能的发展。通过探索和适应环境的互动来发展身体素养,才能真切地体会到身体活动的价值和意义。

3 身体素养培育的学习环境创设启示

基于身体素养培育的感知-行动理论对身体素养培育的学习环境创设提出:回归“真”运动环境、生成“真”运动体验、探索“真”运动路径。身体素养培育的学习环境创设要以能促进学习者与环境的发生互动行为、生成运动体验、探索运动路径为目的和标准,而“真”的内涵体现在身体素养的培育要与个体所处的现实环境紧密联系,从而生成对个体有意义的运动体验并探索属于自己的个性化运动发展路径。

3.1 回归:“真”运动环境的交互

身体素养培育是一个寻路的旅程,个体通过探索和适应的过程对环境有更深了解,从而重视身体活动的价值和意义。身体素养也是个体在游戏、运动和体育活动中获得解决新挑战和问题能力的重要基础[26]。生态动力学对学习有一个重要隐喻,那就是人是信息探测者。学习者如同信息探测器一样,可以探测不同种类信息——环境中也充满了有趣的信息供学习者探测。个体对环境给养的探测是基于充分的行动机会的,若身体活动受限,那么对于环境给养的探测就会受到极大限制。因此,身体素养培育学习环境的营造关键点之一就是如何塑造环境中的给养供学习者探测,从而帮助学习者理解环境的给养,帮助应用环境给养的学习者知晓行动的可能性并产生行动。“真”运动环境的“真”体现在真实的生活情境和运动情境。因此,在身体素养培育的学习环境创设中要提供给学习者与学习环境发生感知-行为的机会。

目前,人类体育活动的空间大多是对称设计,然而在现实世界中环境的结构不太可能具有如此高的对称性,然而在非对称的空间上学习移动和运动更符合现实生活情境中可能需要面临的问题。例如,在游泳池这样的受控环境中学习游泳与在公开水域学习游泳对比,学习者所需的水上安全技能和游泳技能是不同的。在明亮的游泳池中学习和在温热、平静的水中游泳可能无法满足所有儿童学习游泳的需求。Button等[18]研究证明,在开放水域环境中学习游泳技能的儿童会发展出自我调节倾向,并通过知觉、认知、情感使身体系统得到发展,从而在一两节课上就提高了游泳技能和生存能力,并且能根据水环境的不同产生能力迁移。此外,运动情境中有无对手的练习也会呈现出不同约束和给养。例如,学习者在没有对手的情况下练习网球发球时,环境中呈现的感知信息就会有所不同。“真”环境的营造需要深入理解制约表现行为的信息,以及可能会促使个体学习者采取特定行动以实现预期任务目标的给养[23],这就需要教育者必须确定关键信息源和给养,以鼓励学习者搜索并接受这些行动邀请。作为学习环境的营造者,教育者要帮助学习者在实践任务中感知和利用可用的给养。技能学习的基础是儿童通过适应和利用环境中的关键给养来学习适应环境。身体素养培育要提供练习环境,特别是为学习者提供机会,培养与环境中的给养进行有效互动的能力[27]。通过不断观察学习者在各种真实环境中的感知与行动,教育者可以了解学习者身体素养培育各方面的发展,包括对环境提供的价值和意义以及他们对环境的了解程度。学习应发生在具体环境和情境中,才能捕捉可执行、发展和获得所学技能的动态变化,提供各种各样的真实活动和练习环境更有可能丰富学习者的身体素养,促进其终身参与体育活动。

3.2 生成:“真”运动体验的获得

体育教师、教练和家长常鼓励孩子们在早期对一项特定运动项目的技术和战术进行专项学习,认为通过重复训练以在不同环境中展现出一致、稳定的最佳运动表现就是“金标准”。然而,有证据表明早期专项化实际上可能会导致运动技能的窄化,由于高度专项化、结构化的运动技能可能不会在环境中转移,从而会导致个体在身体活动上缺乏灵活性和适应性。此外,这种专业化方法也被发现会降低儿童的积极性,并可能会给他们的心理健康和幸福帶来负面影响。例如,孩子们学习游泳,不要以奥运会游泳冠军的动作技能标准来要求孩子,这对大部分孩子来说既不可行、又没必要。生态动力学视野下的身体素养培育理念认为,运动技术的再生产不再是身体素养培育中的关键点,身体素养培育的要点是要为学习者提供有意义的运动体验。“真”运动体验的“真”体现在运动体验对个体来说要有意义,有意义的运动体验的生成需要个体在可变的环境中主动感知和行动。因此,在身体素养培育的学习环境创设中需要为学习者提供能获得有意义运动体验的机会。

为学习者提供可变的运动环境是鼓励学习者从一种偏好的运动行为转变为一种新的运动行为的一个重要因素。正是由于学习环境中存在一定的灵活性,学习者才有机会适应这种变化、尝试不同的东西,而不是试图在训练中重复或排练特定的动作模式。例如改变游戏空间或学习任务的规则(如提供非对称设计的游乐场或向不同方向投掷),增加在练习中的可变性,通过与约束的调整来推动学习者的运动系统在稳定的行为模式之间进行转换。如果要为学习者提供一个更全面的身体素养之旅,那么环境中的协作是至关重要的。学习者在一个环境中与队友和对手的互动将对自我组织过程产生重大影响,要为学习者提供有其他学习者的学习环境。因为当学习者试图实现任务目标时,他们必须与对手、队友在相互作用的约束下进行自我组织。这种持续的过程被描述为共同适应,每个学习者的行为都受到环境中其他学习者行为信息的约束[28]。教师应避免在没有其他学习者的环境中为学习者设置问题,而是要利用任务约束为学习者提供协作和共同适应的机会,确保学习者在实践环境中的感知行动,才能获得有意义的运动体验。对于学习者来说,重要的是要理解他们在环境中与他人的互动如何影响自己的发展和他人的发展。Lee等[29]基于对学生和教师的定性访谈得出的结论认为,提供有意义运动体验的学习环境更能够促进感知能力、自主性和关联性,从而增强学生在体育课上的内在动机和乐趣。因此,学习者通过有意义的运动体验发展了他们的身体素养,那么对各种环境的迁移和适应将更容易。

此外,需要指出的是,作为教育者只能对学习系统的不同约束(有机体、任务和环境)如何相互作用做出有根据的预测。但是,复杂系统的非线性、突发性特征使得学习者与学习环境的互动难以被完整预测到。学习者的这种特性可以减轻教育者从教学伊始就希望提供“完美”学习环境的压力。然而,这也更加确定了教育者要根据当前观察到的学习者与环境的互动,灵活调整教学环境和任务设计来适应学习者的即时需求,促进有意义的运动体验生成。

3.3 探索:“真”运动路径的寻找

身体素养培育要激发学习者探索个性化运动方案,每个人的身体素养培育之旅都是不同的。教育者可以通过控制环境的各种约束,包括任务、环境、要求等来促进新的感知-行为的循环。学习者在学习情境中可以被认为是一个意图驱动的系统,这一系统与环境进行动态交互,而学习的目标是从与信息丰富的环境交互中构建出来的,教育者可以鼓励学习者通过多种方式来完成任务目标。例如,只要达到预期目标(如朝着目标物踢球并得分),学习者可以自由地选择运用脚的不同部位踢球。此外,体育教师还可以调整学习环境的限制条件,从而促进学习者出现新的可能擅长的运动行为。例如调整球的大小可以促使学习者在接球游戏中采用不同的接球方式,再比如通过在场地中随机布置非等距离的标记,为学习者提供跨越不同距离的跳跃和落地挑战的可能等。在许多体育教学环境中,这种约束的变化会使学习者通过自我调整从而促进不同运动行为的出现。“真”运动路径规划体现在身体素养的培育要承认个体差异,因身体条件和所处环境的不同,每个人的运动发展路径都是独特的。成功与否并没有统一的标准,但只要充分挖掘了自己的潜能,就是成功的[30]。因此,在身体素养培育的学习环境创设中要尽可能地提供多样的运动路径供学习者进行探索选择。

生态动力学将学习描述为学习者在约束条件下感知信息和自我组织,并利用环境的给养进行发展的过程。体育教育应该创设出一个环境,这个环境提供有意义的真实活动,帮助学习者“寻找自己的道路”,并且在寻路过程中展现出探索不同运动解决方案的潜能。学习者应该是一个积极的参与者,能够自主地搜索和探索个性化的身体活动,并根据学习环境获得个性化的运动解决方案和运动发展路径。

基于生态动力学的身体素养理念重新思考了来自狩猎-采集活动结构对积极生活方式形成的重要意义,将身体素养的最初本意与生态动力学理论联系了起来。作为教育者,有责任支持儿童青少年的身体素养之旅。为了实现这一目标,必须超越二元的、以表现为中心的教育方式,因为这些方式无法让孩子们获得有意义的身体活动体验和积极生活方式。教育者不应该先入为主地规定技术动作来规划、设计和做出判断和决定,而应该在“感知-行动”中根据儿童与环境的互动创造丰富的环境,提供动机、价值和意义,鼓励儿童青少年探索和利用与环境互动的机会,从而促进其独特的身体素养之旅。

参考文献:

[1] RUDD J. Understanding the ecological roots of physical literacy and how we can build on this to move forward[M]. New York:Routledge,2021.

[2] LAVE J. Cognition in practice: Mind,mathematics,and culture in everyday life[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1988.

[3] CAIRNEY J,KIEZ T,ROETERT E P,et al. A 20th-century narrative on the origins of the physical literacy construct[J]. Journal of Teaching in Physical Education,2019,38(2):79-83.

[4] INGOLD T. The perception of the environment:Essays on livelihood,dwelling and skill[M]. London:Psychology Press,2000.

[5] KONNER M. Hunter-gatherer infancy and childhood[M]. New Brunswick:Translation Publishers,2005:19-46.

[6] DING D,LAWSON K D,KOLBE-ALEXANDER T L,et al. The economic burden of physical inactivity:A global analysis of major non-communicable diseases[J]. The Lancet,2016,388(10051):1311-1324.

[7] RUDD J R,PESCE C,STRAFFORD B W,et al. Physical literacy-A journey of individual enrichment:An ecological dynamics rationale for enhancing performance and physical activity in all[J]. Frontiers in Psychology,2020(11):1904-1916.

[8] GUTHOLD R,STEVENS G A,RILEY L M,et al. Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016:A pooled analysis of 358 population-based surveys with 1·9 million participants[J]. The Lancet Global Health,2018,6(10):e1077-e1086.

[9] WHITEHEAD M. Physical literacy:Throughout the lifecourse[M]. London:Routledge,2010.

[10] WHITEHEAD M. The concept of physical literacy[J]. European Journal of Physical Education,2001,6(2):127-138.

[11] WHITEHEAD M. Physical literacy:Philosophical considerations in relation to developing a sense of self,universality and propositional knowledge[J]. Sport,Ethics and Philosophy,2007,1(3):281-298.

[12] 葉浩生. 身体的意义:从现象学的视角看体育运动的认识论价值[J]. 体育科学,2021,41(1):83-88.

[13] KIRK D. Why research matters:Current status and future trends in physical education pedagogy[J]. Movimento,2010,16(2):11-43.

[14] WHITEHEAD M. Definition of physical literacy and clarification of related issues[J]. Journal of Sport Science and Physical Education,2013,65:28-33.

[15] International Physical Literacy Association. The official website of IPLA[EB/OL]. [2022-05-12]. https://www. physicalliteracy.org.uk/.

[16] GIBSON J. The ecological approach to visual perception[M]. Boston: Houghton Miffifin,1979.

[17] DAVIDS K W,BUTTON C,BENNETT S J. Dynamics of skill acquisition: A constraints-led approach[M]. Champaign: Human Kinetics,2008.

[18] BUTTON C,SEIFERT L,CHOW J Y,et al. Dynamics of skill acquisition: An ecological dynamics approach[M]. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics,2020.

[19] GIBSON E J. Exploratory behavior in the development of perceiving,acting,and the acquiring of knowledge[J]. Annual Review of Psychology,1988,39(1):1-42.

[20] 迈克尔·杨,萨沙·巴拉布,史蒂夫·加勒特. 行动者作为探测者:从感知一行动系统看学习的生态心理观. 学习环境的理论基础[M]. 任友群,译. 上海:华东师范大学出版社,2002.

[21] ADOLPH K E,HOCH J E. Motor development:Embodied,embedded,enculturated,and enabling[J]. Annual Review of Psychology,2019,70:141-164.

[22] 高海利,卢春天,张葆欣,等. 身体素养发展的自主性动机生成的理论探究——基于自我决定理论的分析[J]. 西安体育学院学报,2021,38(3):307-314.

[23] CHOW J Y,DAVIDS K,RENSHAW I,et al. Nonlinear pedagogy[M]. Singapore: Springer,2020.

[24] SCHMIDT R A,LEE T D,WINSTEIN C,et al. Motor control and learning:A behavioral emphasis[M]. Champaign:Human Kinetics,2018.

[25] WOODS C T,MCKEOWN I,ROTHWELL M,et al. Sport practitioners as sport ecology designers: How ecological dynamics has progressively changed perceptions of skill “acquisition” in the sporting habitat[J]. Frontiers in Psychology,2020,11:654.

[26] OSULLIVAN M,DAVIDS K,WOODS C T,et al. Conceptualizing physical literacy within an ecological dynamics framework[J]. Quest,2020,72(4):448-462.

[27] ARA?JO D,DAVIDS K. What exactly is acquired during skill acquisition?[J]. Journal of Consciousness Studies,2011,18(3-4):7-23.

[28] PASSOS P,ARA?JO D,DAVIDS K. Competitiveness and the process of co-adaptation in team sport performance[J]. Frontiers in Psychology,2016(7):1562.

[29] LEE M C Y,CHOW J Y,BUTTON C,et al. Nonlinear pedagogy and its role in encouraging twenty- first century competencies through physical education:A Singapore experience[J]. Asia Pacific Journal of Education,2017,37(4):483-499.

[30] 任海. 身體素养:一个统领当代体育改革与发展的理念[J]. 体育科学,2018,38(3):3-11.