柳鸣九:推石上山的“小小西西弗斯”

许晓迪 倪伟

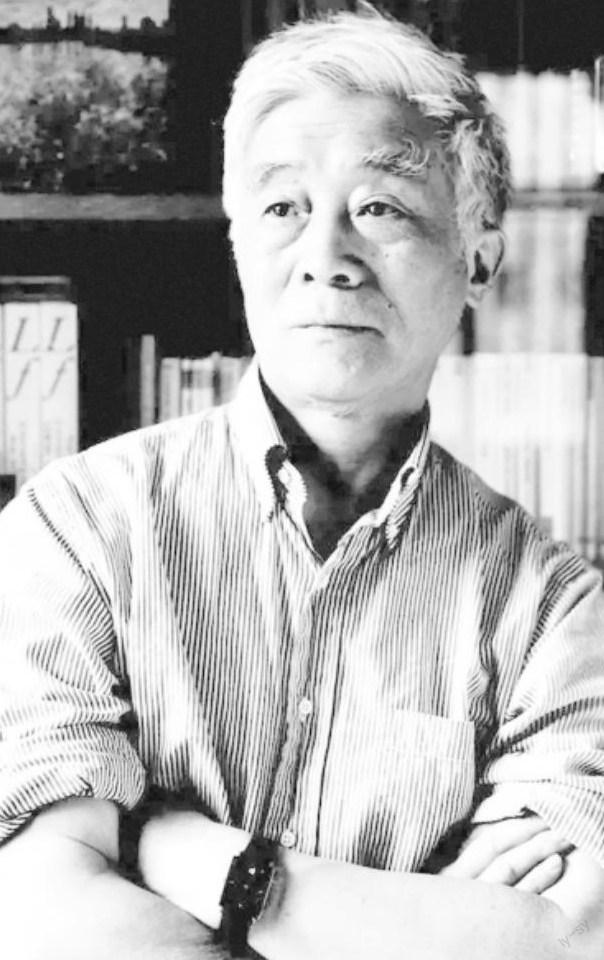

2022年12月15日凌晨,中国社科院荣誉学部委员、法国文学研究会原会长柳鸣九在北京去世,享年88岁。他留下的两只书柜,装着改革开放以来法国文学进入中国的足迹,也装着这个以“成果至上主义”为信条的学者半生的浩瀚成果。

凡是造访过柳鸣九家中的人,都会留下两个难以磨灭的印象。一个是小,他住了几十年的房子,仅有三十多平方米;另一个印象是两只书柜,两只靠墙的黄色书柜里,满满装着的几乎全是他一个人或写或编或译的书。

有一年,一位热爱法语文学的热心读者请柳鸣九为其藏书签名。这位读者开车装了几大箱书,搬到他们约见的饭店。柳鸣九花了一个多小时才签完,书一本一本靠墙码起来,比柳鸣九还高出二三十厘米。

柳鸣九的勤奋,可见一斑。

到了人生最后几年,麻烦的疾病不断找上他,帕金森和数次中风让他难以继续伏案写作。但他依然靠着口述,不断出版自述和回忆录性质的书。

学林中的矮个子

“霍拉旭,很多事情都在你的哲学之外”。这是莎翁名剧《哈姆雷特》里的一句话,被柳鸣九借用过不止一次。“因为它把一个道理说得很别致:世界上太多的事情,往往和人设想的完全不一样。”就像他自己,本可以继承父业,轻车熟路地成为一個好厨子,但偏偏来到一个陌生的地界,白手起家,走进了外国文学的天地。

既无书香门第的家底,又无海外深造的资历,“身高一米六还差一厘米”的柳鸣九,常常自称为“学林中的矮个子”,保持着一股笨鸟先飞、笨鸟多飞的劲头。30多年前,他听到胡乔木以“勤奋”二字评价自己,当时不以为意,觉得远不如读书界同行的赞语;时至今日,年至耄耋,倒觉得“勤奋”是对自己治学经历最确切的概括。

1934年,柳鸣九生于南京,净重9斤。隔壁一位老先生,以“鹤鸣于九皋,声闻于天”之意,为他取名“鸣九”。

他的父亲是一个厨师,走南闯北,饱经摔打。虽然只念过4个月的私塾,却有特别的“文化情结”,写得一手漂亮的筵席菜单。他不愿孩子们继续在炉灶与案板前团团转,凭一己之力,靠一把菜勺将3个儿子送进了大学。

柳鸣九上中学时,正赶上战争时期,时局动荡,四处漂泊。耒阳、桂林、贵阳、重庆、南京、广州、长沙,他曾在书中形容:“五口之家就像一只漂流在大海上的小船,周围是沉沉黑夜和惊涛骇浪。”

尽管辗转多地,生活窘迫,但每到一处,家人总是花最大的力气让他进优秀的中学,不惜付出“哗哗的大洋”。他上过的4个中学,南京的中大附中、重庆的求精、长沙的广益和省立一中,都是出类拔萃的名校。

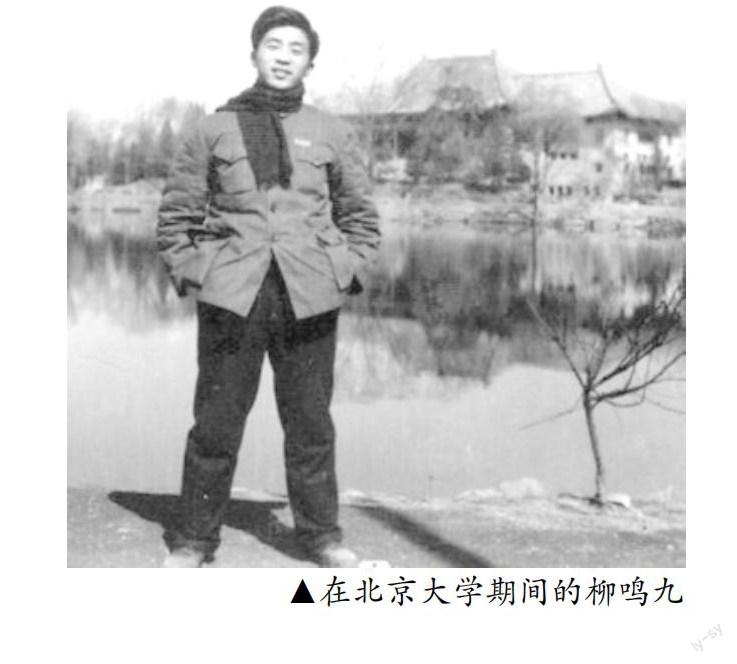

1953年,柳鸣九考入北京大学西语系法国文学专业。《回顾自省录》中,他对大学生活的记载详尽而生动:未名湖畔四年,我经常看见陈岱孙气定神闲地绕湖散步,看见周培源骑着自行车风驰电掣地来往于各个教学楼之间,看见朱光潜一身布衣,夹着书本去教室上课……在这样一个名家荟萃的“黄金时代”开始了自己的“科班学艺”。这四年,无故事,无传奇,不过就是把课程一门一门地修好。那时,书包里总装着一个洋瓷碗、一把勺,教学楼、食堂、图书馆、宿舍,从一块阵地转战另一块阵地,像上足了发条的钟,分秒必争。正是从大学开始,“勤奋”开始成为人生的惯性。几十年来,我过的基本上是没有星期天、没有节假日的书斋生活。在旁观者看来,这样的生活就像一块硬涩涩的面包干,但我却乐在其中。

“翰林院”新来的青年人

柳鸣九曾主编过一套《盗火者文丛》,把从事西学研究的“精神苦力者”称为“盗火者”。“普罗米修斯之盗火给人间,实为崇高之举。他们面对多重压力,举步维艰,甚至无功而返,自身难保。在这样的悲怆境况中,他们的精神、人格、习性、风度、处世、待人,自有极其难能可贵之处。”

1957年,23岁的柳鸣九,被分配到文学研究所,他将这里称为“翰林院”。当时的文研所,名师大儒比比皆是:何其芳、蔡仪、钱钟书、卞之琳、李健吾、杨绛……柳鸣九与这些前辈“盗火者”们结交、共事,在他们的指点和帮助下,开始自己的文化行程。他写下两卷《翰林院内外》,记述这些“大儒”们的习性风度与精神世界。

在不断汹涌的历史年代,“翰林院”里的安生日子并不太多。1972年,身心疲累的柳鸣九想找一个逃避现实的隐蔽所,于是萌生了编写一本法国文学简史的念头,并串联两三位志同道合的“搭档”,共同办起了“地下工厂”。写作之初,他们就怀着强烈的逆反情绪,决意反当时的思想标准而行之。当时并不存在有朝一日出版问世的奢望,只不过是“对自己尽心尽力罢了”。

7年后,《法国文学史》上卷出版,整部作品未作任何修改,未加任何粉饰,在当时不能不说是罕见的“奇迹”。

1991年,《法国文学史》三卷出齐。这部文学史,不仅是新中国成立以后,而且也是19世纪末20世纪以来,中国人自己写的第一部多卷本外国文学史。它镌刻着柳鸣九曲折的学术轨迹和人生际遇,意义深远。

编选一代知识精英的必读书目

上世纪80年代初,萨特的戏剧《肮脏的手》在上海演出。有人回忆:“演出最后一场时,前来‘截票的人越聚越多。焦急的人群终于失去理智,随即爆发了一场数百人冲剧场的‘闹剧。冲剧场的年轻人看上去并不野蛮,大多戴着一副近视镜,一派书生模样,他们拼命涌向剧场去寻找什么?”

他们寻找的正是萨特的思想。“人是一切价值的创造者”“他人即地狱”“是懦夫把自己变成懦夫,是英雄把自己变成英雄”……这些充满哲理的句子,成为当时的时髦语。“萨特热”也被称为“80年代新一辈人的精神初恋”。

而将萨特引入中国的,正是柳鸣九;时髦青年人手一册的《萨特研究》,也出自他之手。

上世纪80年代初,柳鸣九刚完成《法国文学史》第一卷的编写工作。摸爬滚打了多年,他深感在外国文化这个地界里行走实在不易,20世纪更是一个“雷区”。他决定“让事实说话”,开始创办《法国现当代文学研究资料丛刊》,其中第一集便是由他自己编选的《萨特研究》,出版后成为一代知识精英的必读书目。

然而,就在当时,也曾有人将萨特与蛤蟆镜、喇叭裤一起并列为“三大精神污染”,《萨特研究》成为批判对象并被禁止出版。所幸3年后,雨过天晴,《萨特研究》被解禁再版。对于西方20世纪文化文学的翻译介绍,从此欣欣向荣,蔚然成风。

老人回忆当时的情景,开玩笑道:“在《萨特研究》成为‘众矢之的时,我曾被要求写出对萨特‘再认识的文章,实际上就是做自我检讨,但我却辜负了这番挽救‘失足者的好意,没有做违心的改口。如此一来, 倒捡了个‘有学术胆识美誉的便宜。”

在《萨特研究》一书遭到批判的那个夏天,柳鸣九拍了一张照片:他坐在藤椅上,低头看书,神情泰然自若。那本书,正是被围攻的《萨特研究》。“这张照片体现了我当时的精神状态:‘纵然一夜风吹去,只在芦花浅水边。”柳鸣九说,“站得住的东西,最后总能站得住。”

柳鸣九常常自比为“浅水滩上的芦苇”,渺小、脆弱;唯有凭借多思、勤奋,才能实现存在的价值。几十年来,他继承前辈“盜火者”的衣钵,倾尽心血与气力,搭建起一个恢弘的人文书架。

“小小西西弗斯”

柳鸣九晚年仍孜孜不倦著书编书,除了勤奋所致,也有现实原因,他想要趁着还能干活,多赚些稿费。他的儿子在37岁那年于美国英年早逝,留下出生在美国的女儿。为了给孙女多留些上大学的经费,他直到耄耋之年仍不愿休息。

老年丧子带给他的打击是无法形容的,他曾经克制而琐碎地回忆儿子短暂的一生,说他热爱生活、爱电影、爱看书、爱看报、喜欢驾车在公路疾驶……他也爱妻儿,留下来的财产,保证她们能过上不愁温饱、安定小康的生活。他还以自己的部分财产与亲友的支持,在他毕业的大学里设置了一项用他的名字命名的奖学金,虽然规模不大,但可以每年资助一个贫寒学子的学费与生活费。“活得长久的人像是高高的一支蜡烛,而我可怜的儿子,他的蜡烛很短,可是他燃得那么明亮。”

他的回忆点到为止,将丧子之痛隐藏得很深。直到有一次和小孙女通电话,孙女直白地说道:“你最爱的是我爸爸。”这句话让他“内心不禁一揪”,深藏的哀伤被不经意地触碰到了。

丧子也让他痛感人的易损和速朽。年轻时,他满心赞同人类是宇宙精华、万物灵长,到了晚年,他更相信人就是一根脆弱的芦苇。

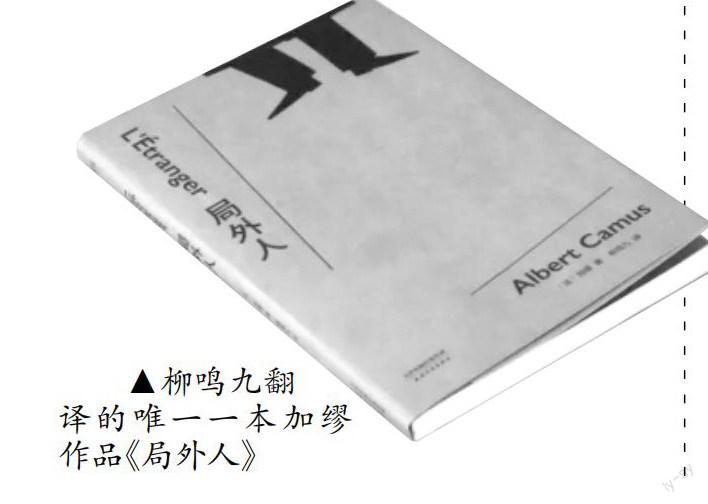

这时他想到加缪《西西弗斯神话》里那个推着石头上山的西西弗斯,周而复始,永无止境。但加缪说,西西弗斯并非不幸,他是幸福的,因为他体验了奋斗的艰辛与愉悦,这足以充实人心。

“我没有西西弗斯推石上山那种悲壮与坚毅,但我也是推石上山者,算得上是一个‘小小西西弗斯。”柳鸣九写道,他毕生推动的,是文学史研究、理论批评和散文随笔写作三块巨石。