“小学生诗词意象探究课程”的开发与实践

黄吉鸿

【摘 要】在“双减”背景和新一轮课程改革启动语境下,开发与实施一门富有语文内涵和个性特色的校本课程,促进学生语文素养的全面发展,显得尤为重要。“小学生诗词意象探究课程”就是一次有力的探索和尝试,并取得了令人满意的结果。本文从“课程内容、课程实施和课程成效”三个方面对其加以介绍,为一线语文教师在校本课程开发上提供必要的参考价值和凭借。

【关键词】诗词意象探究 课程 开发 实践

自“双减”政策颁布后,如何实施与落实好这项政策成为学校和教师面临的一项严峻挑战。转变教育教学观念、提升课堂教学质量、优化学生作业设计等都是非常精确、合理的选择和举措,而依托教师对学科、学生的深刻认识,发挥自我创造力,开发相对成熟、较为有效、宜于操作、基于学生学科核心素养的校本课程并加以实践、尝试,也是一条非常合理、科学的途径。

笔者在反复观察、调查的基础上,在试着尝试课堂实践之后,根据当下学生学习心理和小学语文教学现状,契合现实教育变革语境,开发并实施了“小学生诗词意象探究课程”,取得了较为理想的成效。下面,笔者从这一课程的内容、实施及效果等方面展开阐述。

一、课程的内容

“小学生诗词意象探究课程”建立在常规语文课程实施的基础上,密切结合统编版语文教材,以“诗词意象(主要指古典诗词)”为切入口,以“意象内涵及其特征探究”为主题,通过对古典、现代诗词中常见的一系列意象进行形象和内在意蕴的分析,让学生知晓中国文学表达含蓄、寓意于象、借物喻人、托物言志等独特的表现手法,感受文学符码丰富的内涵和蕴藉,体会语文学科的迷人魅力,进一步激发学生对祖国文字的热爱之情。

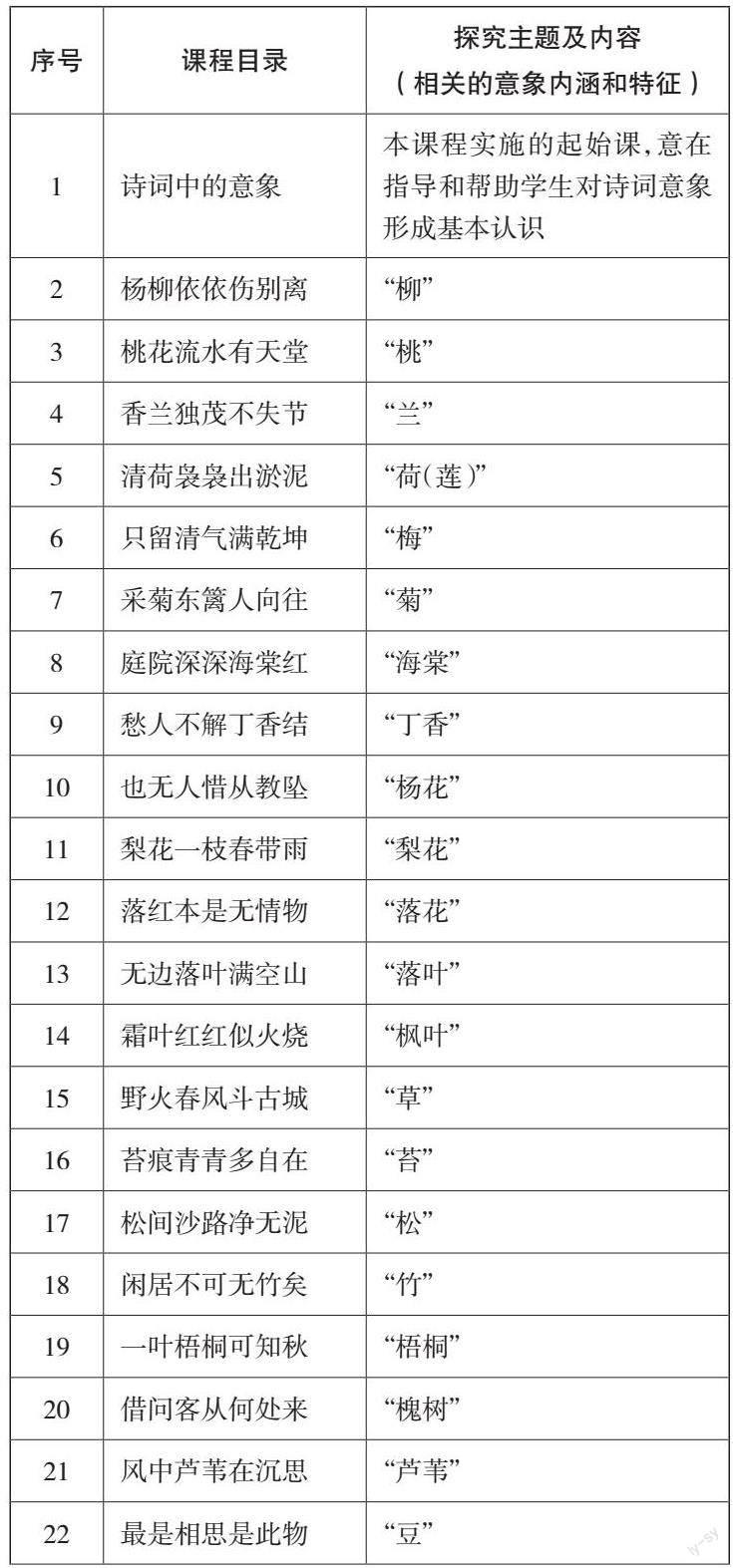

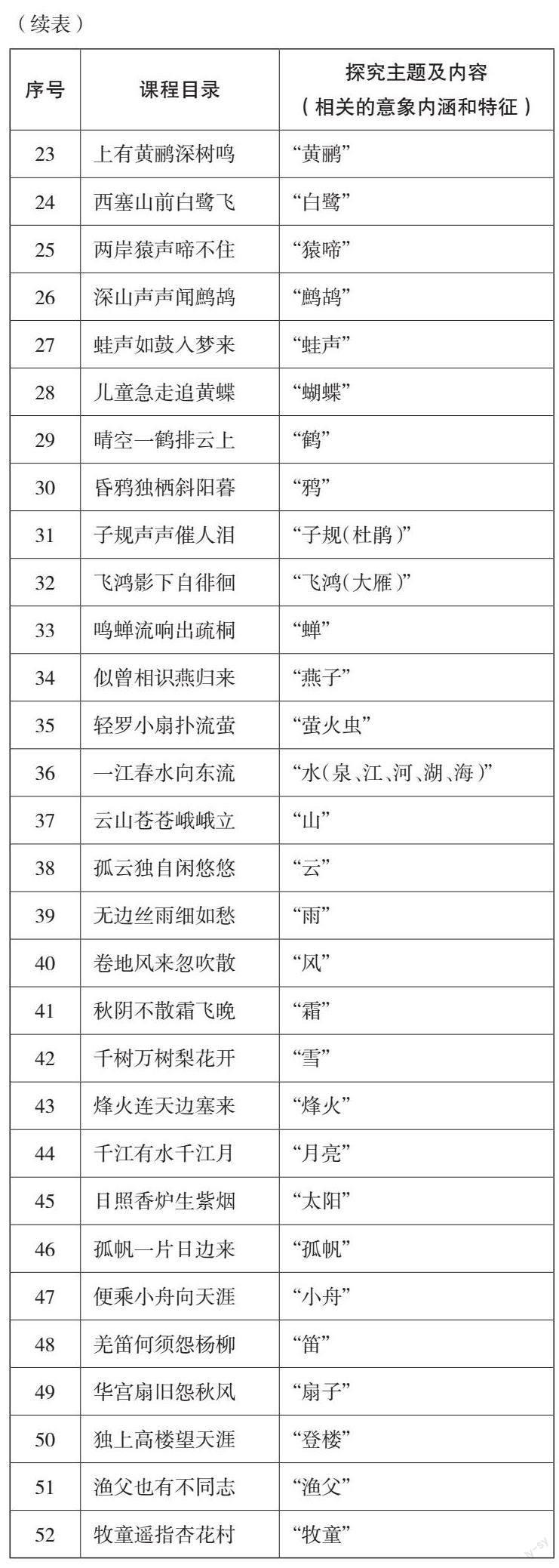

本课程将中国诗词中比较常见的意象分为“植物”“动物”“风物”以及“特殊人物”四大板块,分列出51个具体“意象主题”,这是课程研究的基本路径。

各个“意象主题”又根据其内涵、形象、史料的丰富性、复杂性,个性化安排学习课时。相对简单的主题,基本上1个课时完成,如“兰”“鹧鸪”的意象的学习;比较复杂、丰厚的主题,安排几课时不等,如“桃”“柳”的意象的学习要2个课时完成,而“雨”“月亮”的意象的学习则至少安排3个课时。在此基础上,构成50多节“小学生诗词意象探究赏析课”(见下表)。

二、课程的实施

本课程的实施基本上以每周1课时的学习节奏推进,为期1年。考虑到学生的学习基础,学习对象以五、六年级学生为合宜。在以“一课一个意象主题”为基本学习框架的基础上,笔者按以下几种方式实施教学。

(一)群文(诗词)赏析

本课程所探究的意象基本来自古典诗词,也涉及部分现代诗词。围绕一个共同的意象,将各个年代不同的经典诗词集中、贯穿在一起,组织学生进行统整、比较学习,是不折不扣的群文阅读。如“柳”这一意象的学习,相关的诗词就涉及《诗经·采薇》一诗、隋代的《无名氏诗》、唐代王维的《送元二使安西》、贺知章的《咏柳》、近代李叔同的《送别》,以及徐志摩的《再别康桥》等。要想让学生充分了解各个意象独特的内涵和特征,我们必须建立在对相关诗词充分、深入学习的前提下,从诗词整体入手,再到关注局部的意象,最后再回到整体。因此,探究意象的过程,也是学生学习系列含同一意象诗词的过程。这一过程主要分三步推进:

(1)诵读积累。每首诗词的学习要求学生反复诵读,从开始的读准确,读通顺、流利,到读出节奏、读出感觉,再到理解整首诗词内容、主题及思想感情,引导学生有感情地朗读,并背诵积累。诵读是本课程实施过程中的重要学习策略。

(2)字词品味。诗词是语言的艺术,诗词作者写诗、填词极其讲究用词、炼字,在字词上往往反复推敲、仔细斟酌,几易其稿,最终确定。对相应的关键字词做必要的分析、研究是必不可少的。

(3)意象分析。这是本课程每一个主题在实施过程中的重点和难点所在。诗词意象具有明显的复杂性和深刻性,同一意象在不同时期、在不同作者作品中,有着不同的丰富内涵,学生需要在教师的引导下细细品味、深入发掘,才能深刻体会到一个看似简单的意象背后,往往有着极具魅力的文学、文化意蕴。如“柳”这一意象,就至少有着三个层次的符号象征。其一,“柳”代表“春天”;其二,“柳”象征“别离”;其三,“柳”是“姑娘”的比喻。其中,最富有内涵的是“别离”。为什么古人拿“柳”来象征“离别”呢?个中秘妙又分为以下几点:①“柳”的谐音是“留”,意指亲朋好友分别,依依不舍,意在挽留;②“柳”生命力顽强,分别时折柳相赠,有着美好的寄托和祝福;③“柳枝”又称“柳丝”,柳丝长长,“丝长”谐音为“思长”;④汉人有“折柳相赠”这一习俗;⑤从《诗经·采薇》始,寫人们别离时,出现了“柳”的意象,这是一种文化传承。

(二)故事讲述

本课程在实施过程中,有别于一般意义上的诗词学习,在意象探究上追求一定的深度和难度。经典诗词往往自带一些精彩故事和典故,教师在自身充分了解诗词的基础上,在教学时可以绘声绘色地讲给学生听。用莫言先生的话说,语文教师要做一个“讲故事的人”。故事讲述是每个主题意象分析的重要辅助方式。如前文提及的“柳”的意象,教师就可以讲一系列故事:桓温看到杨柳而发出了“树犹如此,人何以堪”的生命感叹;萧道成看到杨柳而想起“此柳风流可爱,似张绪当年”的如烟往事;韩君平看到杨柳而忆及“昔日青青今在否”的章台歌女……可以说,故事性是本课程实施的一大特色,也是其深深吸引学生的一个重要原因。

(三)主体对话

课程实施时,不是教师居高临下、师说生听,而是师生之间就具体某个意象,借助和这一意象关系密切的相关诗词,展开平等对话,进行共同探讨,充分体现这一课程的探究性质。这是另一种重要的学习方式。为此,本课程在实施过程中,努力做到让学生拥有足够的“智力背景”。教师在学期初甚至寒暑假时,就把本学期或下学期要探究的系列诗词意象告诉学生,让他们采用上网检索、请教他人和专题阅读等多种方式,提前了解、积累、收集与某一个意象相关的综合信息,包括文学、美术、音乐、历史、美学等方面。在师生各自都有了充分“备课”或“备学”的基础上,带着相关知识和思考感悟,走进课堂,就某一意象展开讨论、学习,确保课堂中师生之间的有效对话。课后,教师让学生就某一意象开展相应的主题式延伸阅读,推荐相关书籍,引导有兴趣的学生深入探究,走向自觉学习。这对于学生的个性化成长是富有意义的。

(四)综合学习

作为文学范畴的诗词,自古以来就和音乐、美术、历史、哲学、美学等息息相关。诚如苏轼评价唐代王维的经典之语:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”因此,本课程的实施在一定程度上实践、体现了一种基于语文学科的综合性学习。在学习过程中,教师可以适时、适度地播放和主题意象相关的音乐或歌曲,或者提供相关的画面或影像资料,甚至把一些真实的事物帶到教学现场,让学生直观感知,加深印象,帮助他们理解、感悟。再如上文提及的“故事讲述”,我们知道“文章合为事而著”“愤怒、寂寞出诗人”,很多诗词是作者生活的浓缩、生命的心声和灵魂的呐喊,在给学生讲诗词创作的背景及目的时,必然要讲到相关的历史。因此,从某种意义上说,本课程基于语文,又超越了语文,是不折不扣的跨学科学习。也正是由于这一特点,本课程一方面拓宽了学生的视野;另一方面增进了他们浓厚的学习兴趣。

三、课程的价值

本课程的实施无论对教师的专业成长,还是对学生的学业成绩、整体素养的提升,都具有重要的促进意义。单从学生层面来说,本课程就有以下几个方面的价值:

(一)促进学生语文核心素养的提升

由于本课程在内容上的独特性、丰富性和深刻性,无论人文内涵还是语文元素,通过大量的诗词拓展学习,熏陶感染,潜移默化,学生能在“语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解”四大语文核心素养上都获得不同侧重点的长足进步。

特别要指出的是,本课程实施的诗词意象系列,使得学生对古典、现代诗词中比较常见、经典的意象有了系统的感知、全面的认识和深入的研究。这是一次感受文学奥秘的美的历程,是一门不折不扣的文学启蒙课程,无论对其接下来的中学语文学习,还是未来的人生发展,都有着不可替代的奠基意义。

(二)提升学生语文学习生活品质

学生诗词意象探究课程的开发与实践,是对常规语文课堂教学的必要补充和提升。与统编版语文教材里的诗词教学相比,这里的诗词课更有趣、更有料、更深刻、更高远。在学习方式上,更自由、更自主,更需要学生有探究的精神和挑战的勇气。当然,学生要真正理解各类诗词意象的丰富内涵和特征,需要付出更多的时间和精力,尤其是需要他们大量阅读、深入思考、不断探究,才能充分地享受到这一课程带来的无穷求知乐趣。也就是在这样的学习过程中,学生的语文学习兴趣不断地得到激发,良好的学习习惯(阅读、思考和探究等)逐渐养成,以探究意象为核心的相关学习方法和策略得到不断的实践尝试。从而,学生的综合学习力获得质的提升。

(三)科学落实“双减”政策精神

“双减”行动有两大块内容:一是减轻学生不必要的学业负担;二是减轻学生校外培训负担。据笔者观察,“双减”政策实施以后,部分家长、教师产生了一定的担心和焦虑。比如,家庭作业和校外培训减下来之后,学生多出来的时间怎么安排?学生的学业成绩会不会下滑?……而本课程引导学生走向目的明确、方向明晰、方法明了的以诗词意象为主题的课外阅读,确保学生养成高品质的阅读习惯,填补他们在家自学的时间和空间,从源头和根本上保证了他们的学业水平不但不会下滑,而且完全有可能得到不断的提升。这正是“双减”的核心目标。

(四)认真贯彻“立德树人”理念

语文学科丰富的人文内涵使之承担起重要的育人任务,这也是统编版语文教材所选课文皆为文质兼美的名家名作名篇的重要原因。巴金先生说:“文学让人变得更好。”文学以文化人,本课程包含了丰富的意象,涉及《诗经》、汉乐府、南北朝民歌、唐诗、宋词以及现代诗词,可以说贯穿了中国文学的大量作品。这些作品的主题极为多样、生动,有古老情歌,有生离死别,有血脉亲情;有青春之烦忧,有生命之沉思,有壮怀之激烈,有灵魂之悲伤;有对故土的无限眷恋,有对祖国的无比热爱……几乎包罗了一个生命能够经历的一切。通过对这些诗词的反复吟诵、咀嚼品味,学生由文字走向文学,由文学走进文化,获得了理的启迪和情的熏陶。不知不觉间,他们的心会变得更柔软,他们的灵魂会变得更高尚。这就是教育的目的所在。

诚然,本课程在实施过程中还需要不断地调整和完善。比如,在内容的适切度上,要充分考虑学生的接受力;在操作方式上,努力追求一种适合学生的雅趣,而不是过于深奥、单一的理趣和智趣。此外,由于个人学识有限,难以穷尽一些意象的真实意蕴,未免挂一漏万,没有真正发掘出其应有的知识魅力,需要不断学习,以期把这一课程做得更厚重、更精致。

【参考文献】

[1]王宁,巢宗祺.普通高中语文课程标准解读[M].北京:高等教育出版社,2020.

[2]傅道彬.晚唐钟声[M].北京:北京大学出版社,2007.

[3]朱光潜.谈美书简[M].北京:作家出版社,2021.

[4]苏霍姆林斯基.给教师的建议[M].杜殿坤,译.北京:教育科学出版社,2017.