江淮黄运与江苏文明

胡阿祥

一

说起“江淮黄运与江苏文明”,不妨先从大处与远处说起。所谓“日月经天,江河行地,不废江河万古流”,其实这是人类文明的共同现象,“我们固然可以在河流流域以外的地方发现早期文明,但只有形成于河流流域的文明才有可能壮大发展成为在时间、空间上都具有重大影响的文明”[1],如尼罗河对应着古埃及文明,幼发拉底河、底格里斯河对应着古巴比伦文明,恒河、印度河对应着古印度文明,就是这样的情形。而具体到中华文明,对应的就是所谓的“四渎”。中国第一部辞典、成书时间不晚于西汉的《尔雅·释水》有云:“江、河、淮、济为四渎。”“四渎者,发源注海者也”,即长江、黄河、淮河、济水都是独流入海的大川。而说起“四渎”的重要性,《汉书·沟洫志》赞曰:“中国川原以百数,莫著于四渎。”《礼记·王制》中称“天子祭天下名山大川,五岳视三公,四渎视诸侯”,即在中国的名山大川中,山的“五岳”、水的“四渎”最受朝廷重视。再具体到江苏,“四渎”中除了济水以外的三渎都与江苏有关,长江、淮河自不必说,黄河也曾流经江苏北部700多年。又江苏不仅拥有如此重要的自然的河流,近世以来最具人文象征意义的京杭大运河,也以江苏段最为关键,不仅其690千米的长度,占了京杭大运河总长度1800千米的2/5,延续至今的历史文化遗存,也以江苏段最为丰富。如此,理解河流与文明的关系,即河流如何塑造文明,文明如何丰富河流,面积只有约10万平方千米的小小的江苏,实在具有大大的典型意义。

二

理解河流与文明的关系,江苏具有怎样的典型意义?概括而言,我谨提出以下几点初步认识。

其一,赐我以土地。

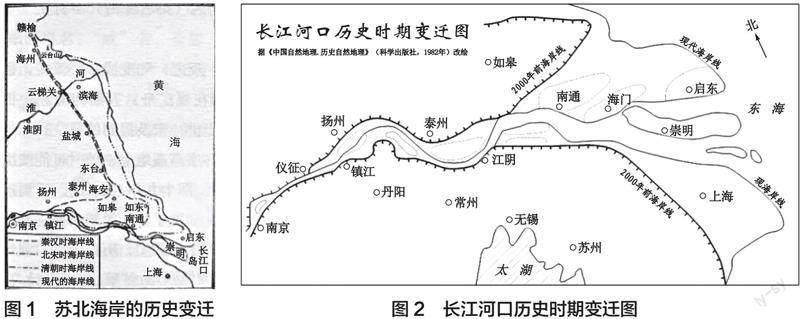

观察图1,即可一目了然。如对照图1的“秦汉时海岸线”,西汉末年江苏沿海从北到南设有赣榆、朐、海西、盐渎、海陵五县。赣榆(今赣榆县东北)是古越语的华夏语(汉语)记音,意为“盐仓”;朐(今连云港市西南锦屏山侧)为秦朝陆地东界,所以秦始皇帝“立石东海上朐界中,以为秦东门”[2];海西(今灌云县东南)得名于东面就是大海,盐渎(今盐城市)得名于引海晒盐,海陵(今泰州市)得名于这里是傍海的高地。然而这些两千年前紧邻大海、吹着海风、带着咸味的地名,今天都已距海不近甚至蛮远了,如盐城市人民政府东距海岸线,就超过50千米。那么如此明显的海陆变迁,原因何在呢?其实并不复杂。我们知道,从1128年到1855年,以含沙量丰富而著称的黄河南下夺淮入海700多年,而随着六朝以来长江流域的全面开发,入海的江水也是越来越黄,于是,不仅黄淮河口形成了黄淮三角洲,长江江口从冲刷型的三角湾变成了堆积型的三角洲(见图2),而且在沿岸洋流的携带下,黄河、淮河、长江的大量泥沙沿岸沉积,累积到了现在,就涨出了相当于4个上海市、大约2.5万平方千米的苏北土地,并在相当程度上决定了苏北沿海的盐业、滩涂等经济形态。

图1 苏北海岸的历史变迁图2 长江河口历史时期变迁图

其二,赐我以古都。

江苏省的省会是南京市。历史上的南京,则既拥有“六朝古都”“十朝都会”的美誉,又被推为中国第四大古都(位居西安、北京、洛阳之后)、中国南方最大的古都。南京这样显赫的古都地位的确立,离不开自然的长江与人工运河破冈渎。

“天堑”长江之于南京,如同万里长城之于中原,可谓中国历史上南北对峙时代建都南京的王朝最后也是最为倚重的防线。正是天限南北的滔滔长江与地理形胜的“龙盘虎踞”,成就了南京非同凡响的政治地位,并在相当程度上决定了南京传承华夏文明的民族意义。

相对于众所周知的长江之于南京的屏蔽作用,已经旧迹难觅的破冈渎之于六朝都城南京,又如同京杭大运河之于明清都城北京,同样具有非常重要的经济意义。孙吴赤乌八年(245年)八月,“遣校尉陈勋将屯田及作士三万人,凿句容中道,自小其至云阳西城,通会市,作邸阁”[3],又“使校尉陈勋作屯田,发屯兵三万凿句容中道,至云阳西城,以通吴、会船舰,号破冈渎,上下一十四埭,通会市,作邸阁”[4]。按“会市”即会稽市场,“邸阁”即物流仓库、客栈设施。依据历史文献与现代考察,我们大致可以作出这样的判断(见图3):三国孙吴时,在都城建业东南方山脚下,截秦淮河北源支流建埭,抬高水位,船行向东,利用山区汇水而成的赤山塘补充水量,東偏北行至秦淮河水系与太湖水系的分水岭(茅山北麓高地),开岭破冈,沿途筑埭,过埭以人力、畜力牵引,直出属于太湖水系的云阳西城(估计在今丹阳市九里一带);然后接上东、西云阳渎,向南就是后来的隋江南河(其时已有一些运河河段),加上自然的水网密布,遂能水路通达吴(今苏州市)、会(今浙江绍兴市)。[5]其时的吴地,“最为富庶,贡赋商旅,皆出其地”[6],其时的会土,“带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金”[7]。然则基本贯穿了整个六朝时代的破冈渎,由此成为都城建康获取东南物资的生命线,其经济意义实在非同一般,值得重视。

至于江苏省内的其他古都,“水”的作用同样显而易见。如据明末清初顾祖禹《读史方舆纪要》所述形势,苏州,“春秋时吴国都也”,其地“枕江而倚湖”,“江”为长江,“湖”为太湖;徐州,“项羽自立为西楚霸王,都此”,其地“冈峦环合,汴、泗交流,北走齐、鲁,西通梁、宋,自昔要害地也”;扬州,“五代时杨氏都焉,曰江都府。南唐以为东都”,其地“根柢淮左,遮蔽金陵……一以统淮,一以蔽江,一以守运河”;甚至高邮,元末盐贩张士诚据此建国,号为大周,其地“薮泽环聚,易于控扼”,所控扼者,京杭大运河也。[8]凡此,皆可见这些都城得益于“水”的孕育、屏蔽、控扼作用。

其三,赐我以政区。

如上所述,理解了江苏诸多都城得益于“水”的孕育、屏蔽、控扼作用,尤其是南京得益于长江的屏蔽作用,我们就能理解政区意义上的江苏,何以是今天这个奇怪的形状,即既跨江又越淮。江苏是个年轻的省份,一般认为,清朝康熙六年(1667年)分置“江南省”为江苏、安徽二省,所以“江苏省”的出现不过350多年。为何要分置江苏、安徽二省呢?这里本是明朝超大的“南直隶”,沿袭到清朝,只是将“南直隶”改为“江南省”,区划不变。到了康熙初年,又觉得“江南省”太大,要将之一分为二;又因如果分为南、北二省,那么贫富就过于悬殊了,所以分为东、西二省,东为江苏,西为安徽。而这样划分下来,便形成了江苏、安徽二省都有江南、江北、淮北三个不同经济风俗区域的格局。换言之,清朝初年如果以长江、淮河分割江南省,那么江南太富,江淮之间太过独立,淮北则要并入山东与河南,而且江南、江淮之间还都存在着分裂割据的危险性,所以朝廷放弃了尊重自然、服从风俗、“山川形便”的横切方案,选择了制造麻烦、肥瘦搭配、“犬牙交错”的纵切方案,也就是为了服务于帝制朝廷的“长治久安”,而牺牲了地方的便利或利益。

然则服务于朝廷、牺牲了地方而划分出的“江苏省”,带给江苏省域以及省内各地诸多的负面影响,诚如1912年武进沈同芳在《江苏省分合问题》中的归纳:“江北公民多不愿附合于江南,一再陈请政府,自立省分……道路之不便,自最远之砀山等县,抵省垣,舟车必数易,一也;苏人于议会操吴语,即徐海之人久于官场,能操官话者,且瞠目不辨,二也;江北连年荒歉,各种政策皆急于治标,其情可谅,而苏属均称中稔,议案务规其大者,有格格不相入之形,三也;于是江南所可者,江北或否,江北所可者,江南或否,徒伤感情而无裨事实,四也。”[9]又如1930年宁波张其昀在《本国地理》中也认为:“一省之内,山川风物迥乎不侔,经济状况亦大相径庭,其人民情感利害,本不一致,则在政治上必有意见分歧互相牵制之弊,江苏省之情形尤为显著。”[9]当然,沈同芳、张其昀所述的这些情形,由于交通的发展、政治的变迁、经济的进步、文化的交流,时至现代,问题已经不再那么明显了;然而,江苏省域之内,或隐或显的地区之间的差距、隔阂甚至歧视,并未完全消弭,也是不争的事实,乃至有了流于民间、播于众口、虽或夸张、却也不无根据的“散装江苏”一类的说法。

其四,赐我以文化。

有趣的是,虽然江苏属于“既跨有长江南北,又跨有淮河南北的不符合自然、经济和文化区域的区划”[10],却也造成了江苏文化的丰富多彩。比如按照一般的说法,就把江苏划分为五个文化区,即龙盘虎踞、南北贯通、洋溢着浓厚进取精神的金陵文化区(宁镇),聪颖灵慧、细腻柔和而又富于创新的吴文化区(苏锡常),清新优雅、视野开阔而又豪迈俊秀的维扬文化区(扬泰),气势恢弘、尚武崇文、以英雄主义为主流的楚汉文化区(徐淮宿),活力四射、充满开放意识的海洋文化区(通盐连)。而在这些文化区的划分中,长江之于金陵文化区与吴文化区,淮河以及后来南下夺淮的黄河之于楚汉文化区,运河之于维扬文化区,黄海之于海洋文化区的塑造与影响又是显而易见的。

然则这样的江苏文化的五大类型,例以江苏各地的文学意象,我们当能得到更加直接的感悟。金陵文化区如南京,那是刘禹锡《乌衣巷》所代表的沧桑起伏:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”吴文化区如苏州,那是张继《枫桥夜泊》所代表的情味隽永:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”维扬文化区如扬州,那是杜牧《寄扬州韩绰判官》所代表的清新优雅:“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草木凋。二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。”楚汉文化区如徐州,那是刘邦《大风歌》所代表的帝王豪迈:“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方。”海洋文化区如连云港,那是赵朴初《题孔望山东汉摩崖造像》所代表的开放兼容:“海上丝绸路早开,阙文史实证摩崖。可能孔望山头像,及见流沙白马来。”至于这各具特征的文化的演变与定型过程,又与自然环境的“一方水土养一方人”、人文环境的地理区位有着复杂的关联。

其五,赐我以使命。

自然环境的“一方水土养一方人”是既浅显也深刻的道理,人文环境的地理区位则因時而异。即以江苏境内的长江、运河来说,长江所承担的文明使命、运河所承担的政治使命,就很值得我们引以为傲。

以言长江,按照2017年首播的6集大型纪录片《长江》导演夏骏先生的说法:

“江河竞流,凤龙齐舞,炎黄同尊,儒道互补,骚诗争妍。”正是黄河、长江两大文明的互补、互动、互助接力,成就了中华文明的奇迹。

如果说黄河缔造了中华文明的早期兴盛,那么长江则是近千年来中华文明的主导者和领军者。中唐以来,中国经济与文化重心东迁南移,长江谱写了领跑中国的千年篇章。

而在这种领跑的过程中,因为“中国经济与文化重心东迁南移”的主要落脚点在江苏,所以江苏又毫无疑问地成了“排头兵”。

这样的“排头兵”的角色,也体现于传统帝制时代京杭大运河江苏段所承担的巨大的政治使命上,此诚如清傅维麟《明书·河漕志》开篇所言:“北方田瘠收薄,除输正粮无余物,而国家百费岁亿万,不得不赖漕。明人之言曰:‘漕为国家命脉所关,三月不至则君相忧,六月不至则都人啼,一岁不至则国有不可言者。需漕固不重欤?”的确,明清时代的京杭大运河起到了沟通江南经济重地与华北政治中心的作用,弥补了内地农耕社会地域空间里自然河流多为东西流向的不足,密切了相关地区之间的经济与文化交流,所以习近平总书记指出:“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。”

其六,赐我以思考。

近些年来,我在诸多的场合谈过江、淮、黄、运及其交织于江苏境内的“恩怨情仇”。那么如何理解这样的“恩怨情仇”呢?我把传统帝制时代的黄河拟喻为“父亲河”、京杭大运河拟喻为“富贵子”、长江拟喻为“母亲河”、淮河拟喻为“隐忍子”。因为哪有“母亲河”如黄河这样脾气暴躁、夺淮入海?因为京杭大运河得到了明清帝制时代那些自私自利的最高统治者不计成本的维护——比如延缓了江南地区的经济发展,恶化了淮河流域的生态环境,浪费了社会财富,牺牲了民众利益,乃至豢养了官僚利益集团,失去了海运技术的领先地位与开拓海洋的历史机遇——所以回到历史的语境,这个“富贵子”的是非功过,实在难以评说;因为亘古及今,长江无疑是性情温柔的,起码对于江、淮关系来说,正是咸丰元年(1851年)长江接纳了淮河,让他在扬州三江营投入自己的怀抱,从此,江、淮这对久违的母子,就一直难舍难分地携手并肩,走到了今天;至于我称淮河为“隐忍子”,不仅是相对于京杭大运河这个“富贵子”而言的,更是因为明清时代的淮河,极委屈、超负荷地承担着“蓄清刷黄”“济运保漕”的国家大政、“无上使命”,也就是无偿地牺牲自己、全身心地奉献运河,结果曾经水清、槽深、利航的淮河,演至后来,竟然成了罕见变形、遍体伤痛、失去下游、失去入海水道的“扁担河”。

其实集中体现于江苏境内的黄河、运河、长江、淮河之间的“恩怨情仇”,又引发了我们的诸多思考。如就自然变迁与政治权力的彼此影响论,在传统帝制时代,江淮黄运的复杂关系,可谓鲜活地展现了政治权力对自然变迁的负面影响,以及对载舟覆舟的百姓民生的漠视乃至冷酷,这又密切联系着自然的中国之内地农耕社会大江大河多为东西流向、政治的中国之北方地区拥有主话语权、经济的中国之北方政治中心与南方经济中心的分离等等的大格局。进而言之,这样的自然、政治、经济大格局,既决定了江苏政区的跨江越淮、江南地区作为国家“粮仓”与“钱袋子”的基本定位,也塑造了江苏文明的诸多方面以及江苏人的诸多性格特征。

三

总结上节所述,在中国传统帝制时代,流淌于江苏的“母亲河”长江、“父亲河”黄河、“隐忍子”淮河、“富贵子”京杭大运河之于江苏文明的作用,可谓广泛而且深刻,它们或堆积出土地,或孕育了古都,或影响着政区的划分,或造就了文化的丰富多彩,又或赋予江苏、江苏人诸多所系匪浅的重大使命,并引发了我们对于历史江苏的诸多思考。

从历史回到现实,以言江苏的地理,长江、淮河东西串连,京杭大运河南北贯通,洪泽湖、太湖上下相望,黄海东面环抱,江河湖海集于一身,既以江苏最为典型,水域面积超过1.72万平方千米,占比近17%,也是全国之最;以言江苏的文化,无论是我们形容的吴歌、越秀、楚风、汉韵、北雄南秀的江苏,还是我们划分的金陵、吴、维扬、楚汉、海洋五大文化区,水的滋润作用、水的标志意义,都是显而易见;以言创造与承载文化的江苏人,历古即今,又是上善若水、仁爱、坚韧、柔和、豁达、富有奉献情怀、大局意识、牺牲精神的江苏人。于是我常说,江苏之“名”离不开水,江宁府与苏(蘇)州府各取一字乃成“江苏”;江苏之“实”离不开水,江苏人依水而生,江苏城依水而兴,江苏发展依水得势,江苏文化依水扬名。“水”既是江苏“形而下”的“器”,也是江苏“形而上”的“道”;江苏还是可以坐船周游全域的省份,于是文旅的江苏,又以“水韵江苏”最为写实、最為传神。而若用一句话概括江苏的特点,那就是“水做的江苏,水做的江苏人”……

参考文献:

[1]葛剑雄.河流文明丛书[M].南京:江苏教育出版社,2010.

[2][西汉]司马迁.史记·秦始皇本纪[M].北京:中华书局,1982.

[3][西晋]陈寿.三国志·孙权传[M].北京:中华书局,1982.

[4][唐]许嵩.建康实录·吴太祖下[M].北京:中华书局,1986.

[5]张学锋编.“都城圈”与“都城圈社会”研究文集——以六朝建康为中心[M].南京:南京大学出版社,2021.

[6][北宋]司马光.资治通鉴:卷163[M].北京:中华书局,1956.

[7][梁]沈约.宋书:卷54.史臣曰[M].北京:中华书局,1974.

[8][清]顾祖禹.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2005.

[9]张其昀.本国地理:上册.中国之政治区域[M].北京:商务印书馆,1932.

[10]谭其骧:《我国行政区划改革设想》,收入谭其骧:《长水集续编》,人民出版社,1994年版。

〔本文系南京市文化和旅游局项目“南京名胜景观与古今地名研究”(JSDY-2022F181)的阶段性成果〕

(作者系南京大学历史学院教授,南京六朝博物馆馆长)

责任编辑:王秋爽