在稠李树的阴影中歌唱

W·S·默温[美国] 董继平[译]

他们在村里所说的话

十字架是死者之门。总是如此。还没有人活着的时候,它就等着把他们送往世界。因为每个人被扔下去或举起来的方式,它在当时就成了现在这个形态。因为他们穿过那个影子而上来,那个十字架的影子早已在地面上伸展开来。他们始终这样做,出生、再生。我们坐在门槛上,我们的影子变成那在地面上伸展开来的影子的一部分。在我们的影子那边,那个影子里面有下行的台阶,但那些台阶不适合生者的眼睛,现在不适合我们的脚。我们坐在这里,当死者上来,迈入新生的第一步就发生在我们内心。无论何时,只要可以,我们都坐在这里。

我们死去,我们将走下去,进入那个十字架的影子。我们每个人都将分开三条路。我们每个人最终都将被看见。我们将离开,每个人的影子都将留在这里,因此没有人会看见它们。当我们找到岔路口,我们将再度一一开始寻找其他人。天色将黑暗。这是一个比这个世界更大的世界,也同样空寂。但在位于这个世界的黑暗后面的那个世界的黑暗中,我们每个人都会寻找同一件东西,同一个影子。当我们当中的一个人发现那个十字架的影子,我们就会等待其他人,当他们到来,我们仨就会合而为一,开始攀登。哪怕我们的第一步可能会落到那看不见我们的生者体内,我们也将出来,进入我们从未见过的世界。我们自己的影子将认不出我们,但我们再也不会需要它们。我们将离开它们而继续前行。那就是没有影子的生活。

那种生活穿过我们。

我们感到了它。我们感到了它!

求婚者

在一个如今变化极大的国度,有一个男孩,其本性十分好奇而又精明,但无法料想自己的缺点。

在他生活的地方和都城之间,从来就没有路。在他生活的地方,人们都不曾去过都城,因此对都城知之甚少,所了解的一星半点也都是传言。但他们都听说都城有一个少女,比他们见过的人都要美丽。

在那个男孩生活的地方,人们决定修建一条通往都城的路。他们像蚂蚁一样劳动,穿过森林,修建水沟和桥梁,经过他们曾经迷失的地方,还犯错误把死胡同开凿到群山之中。桥梁修建了一半或崩塌了,他们又转折回来,重新出发——因为他们都不认识前往都城的路。那是一条曲折的漫漫长路,最终竣工了,但这并不是要讲的故事。

那个男孩决定要娶那个他们都听说过的都城美少女。因此,当那条路一竣工,甚至还没开放,他就率先启程,踏上旅途。他夜以继日地旅行,经历了所有的错误,找到了从道路弯曲点回来的路。而在一天夜里,他完全精疲力尽了,但都城已经遥遥在望。此时月亮升了起来,而就在月亮升起的时候,有人在同一条路上追上了他,跑了过去,很快就把他远远甩到了后面。

他一思索这件事,就知道那另一个人肯定也是到都城去向那个美少女求婚,会先于他很早就到达,还会讲到他,讲到关于他的一切,甚至在他还没衣衫褴褛而迟迟地出现,就赢得了那个少女的芳心。他开始想象那另一个人会讲些什么。于是,他平生第一次开始一一设想自己的缺点,以那些并不真实的缺点开始,然后,因为他不能停下,他就从那里逐渐重新启程。他在月光下一路前行,起初哭泣,然后又大笑。

正午的鸟

仲夏前,我在阳光下抖开我的衣兜。树木并没注意。深长的草丛一派嫩绿,挤满毛茛。那把未知的钥匙在我的衣兜里磨得光滑:它很少见光,然而在闪耀。我顺带责备自己懒惰,缺乏信心,不了解那把钥匙。叶子是闪耀的碎片。当我看着它们,我就感到自己试图去想起。但我们不熟悉。

在墙的那边,有稠李树,挂着青翠李子的李子樹,栎树,一丛常青藤。稠李——欧洲甜樱桃的气味。我只能责怪自己的年龄,现在,要为此做点什么都已经太晚了。我感到自己要为忘记的事情负责。同时,喜鹊的声音,河里石头的嗓音响起。是我没听见话语,但我一边相信我可以听见,一边长大。一张照片经历三生三世,中间那一生一世从未看它。开花的稠李树上,一群山雀在这一年初次聚集,仿佛这已经是八月。它们初次发出它们生来就知道的声音。燕子和金翅雀发出艰辛的欢乐的完整句子。我怎么知道呢?我想起的第一件事情是什么?它飞走了。

万物在飞翔。太阳在飞翔,树木也在飞翔。生者与死者手牵着手。松鸦就像一部分风暴,闪电一般穿过错综复杂的密丛,但没有撞到脑袋,也没转动脑袋。它为受害者而尖叫,因此受害者犹豫。我试图想象树林出现在松鸦眼睛之间时的情形。幽暗的绿色树林应和着那个音节,穿过松鸦脑袋而快速展开,别无选择。针一般的松鸦。

夜莺飞来,在稠李树的阴影中歌唱,那里的阴影对于松鸦太深了。我只看见我能看见的树林。我是外国人,拿着这把钥匙。我观察。松鸦之前和之后都有短暂的静息,就像一阵包围的风,在树林上面像盘子一样轻轻掠过。一条绷紧、无形的地平线。那松鸦使者接近它:“改变!改变!”当那回音消失,山雀又讲起八月。

灰莺、黑冠莺、鹪鹩在一棵栎树上轮番歌唱。每一只鸟歌唱之际,整整一根枝条就容光焕发。那是歌唱的风采。整棵树时时刻刻都容光焕发。在一天的正当中,夜莺让整棵树容光焕发。像云雀一样出现的绿色之光创造早晨。当歌唱停止,我带着我从这里和诸多远方想起的一切,还有我忘记的一切,在听到我想了解的某种东西之后,继续坐在那个暮春时长满草丛的地方。

八 月

在八月,很多人,甚至很多不会离开的人,也将变得无所事事,相互寻求陪伴,聚集成一个个不安的群体。一起漂泊、流浪,漫无目的却又焦躁迫切,仿佛别处正在为他们创造一个地方。互无牵涉的事物的嗓音,百叶窗的嗓音,枯死的常青藤的嗓音,鸟儿筑巢的预兆还在继续,这是因为它们忘记了停下来。钟感到自己老了,草丛中显现出灰白,动词在没有标志的十字路口停滞不前。

在八月,名字或多或少地悬晃,麦子嘎嘎作响,它的时间来了,李子准备坠落,手自行外出,远离心灵和泉水。后来很难想起这些日子当中的任何一天。如果一个日子重新出现,那么它就没有自己的形态——一次间隔的一个阶段,一张俯在干涸的池塘上的脸。

在八月,即便是催促狗把牛群赶进来的叫声也会相遇,还会一起飞翔,在傍晚的天空上盘旋得越来越高,一个寡妇忘记了一切,跑出去呼唤一只死去多年的狗。尽管石盆中的水依然温暖如血,但在骤然的阵雨落下之后,凉意已属于秋天,珍珠菜和莨苕沾染着哀悼的色彩,极少数东西唯恐被赶上而开始存在。

在八月,流言渐渐长成干草。这是一种被给予诸多神祇的时间,但没有哪位神祇停留,也没有哪位神祇归来。它最终依照一个皇帝来命名,他们假装那个皇帝是个神仙,统治着一个他们假装是永恒不朽的帝国,帝国的省份有麦秸、沙子、枯叶的颜色。一个没有味道的蜂蜜色帝国。一个黄色玻璃的王国。它也依照那个皇帝来命名,他们称之为“和平”,属于那个皇帝。他们说它就是整个世界,还说它的那边只有黑暗。但即使在那时也有散播闲言碎语的人,那些人坚持说自己记得他,因为一切都为他而命名。他恰恰在参议院的门里面,因为一阵愤怒而浑身发抖,抓住一个参议员,用手指抠出那个人的双眼。

買主的寓言

一个人带着三个待售的梦沿街而行。当然,他不会告诉任何人那些梦究竟是什么。他甚至声称自己不能说出来,因为对于那些人,那些梦不会一样。他根本不能告诉他们关于那些梦的任何事情。那些梦就在那里,就像是要去吮吸的吸管。大家都希望拥有的梦比自己的梦更好,于是就购买下来。他们被告知,要私下里打开那些梦。那些梦被准确地印在相同的纸上,而那种纸是专门为这样的目的而制作的:阅读之后即会融化,或者,如果有人没读而尝试将其当作护身符保存下来,那么那种纸无论如何都会融化。因此,它就可能以那样的方式产生它的梦,就像以正确的心态接近时,一切皆可为。稍后,那些梦就会在那个人的手里重新显现。

后来,那些购买了梦的人有时会相遇,还试图比较自己购买的究竟是哪个梦。起初,他们非常猜疑地比较,非常谨慎地反复暗示,一会儿之后,大家就发现另一个人好像购买了一个不同的梦。然而最终的结果是,同一个空间里面有太多的人,他们都有不同的梦,于是他们就开始相互争吵,因为他们都明白了那个人的手里只有三个梦。

但对于每一个人,每一个梦显然都有所不同。买主们仍想知道自己购买的是那三个梦当中的哪一个。他们做了一切尝试,他们借助于他们所能想到的每一种三个一组的组合方式来进行分类。他们将彼此划分为三派,但看起来绝不够准确。他们不断改变派系,从不曾彼此原谅。最终,为了核查,其中两派试图同时阅读同一个梦,而那个梦立即就消失殆尽,在那个人的手里再也没有重新出现,这样的情况再一次发生,因此那个人就只剩下一个梦了。

人们问他:“现在其他梦完全不会回来了?”

他说:“不会回来了。但没有关系。它们都是同一个梦的复制品。”

他们问:“你会把那个梦卖给我们吗?”

他说:“不卖,我要恢复它。”

他们几乎异口同声地问:“那是哪一个梦?”

他们都根本不曾得知是何东西。从买来的梦中,你能得知些什么呢?

守财奴

有一个人能够抓住世界上所有的笑声,并将其紧实地包装起来,锁在房子里面,还藏好钥匙。

问题是无人不注意这件事。

他不得不告诉他们丢失的东西。没有人知道他在谈论什么。没有人相信他。没有人觉得他谈论的事情是真的。毕竟,谁能相信那样的事情呢?如果有人靠近说自己把世界上所有的笑声都锁在某处,有人会相信吗?即便是他们俩都没有大笑,有人会相信吗?

他试图向那些人描绘笑声,显示那是怎样实现的,显示不同的人能够大笑的不同方式。他告诉他们所有可让人去做的事情,他所能想起或编造出来的一切。倒下的人。污秽。犯下可怕错误的人。无法控制自己的人。各种各样的不幸。有点问题的人。没兴趣。

他告诉他们笑声对他们的健康会大有裨益,还说他不会出高价卖给他们。没兴趣。

他说,他对此有很多不甚了解的东西。没兴趣。

他说,那被称为神圣。没兴趣。

但那个人继续尝试。因为他最终在夜里总是能够回到家里,掏出钥匙打开某些笑声,对自己尽情大笑一阵。然而在一天夜里,他开始对自己大笑,而那种大笑却让他形只影单。

于是他试图邀请别的某个人参与大笑。但那很难。他甚至说自己会送掉笑声。

别的某个人对此予以嘲笑。

因此那个人想起怎样大笑。因此那个人站在他那边。他们一起大笑。别的某个人跟他一起大笑。

但那也意味着别的某个人拥有世界上的一些笑声,因此他就开始策划去偷窃。

但另一个人不断将其送掉。

实际上没有什么开始

万物都自有其故事。那黑色小甲虫无法飞翔,每一片无用的翅膀上半部都有一根红色条纹,它的故事就是它们是法老的士兵,头顶红海,依然到处追踪那些被选中的人。

城里最古老的喷泉的粗糙石盆的故事,就是它曾经是城里最古老的守财奴。但世界的仁慈觉得看着他会让人痛苦,于是就把他变成一种形态,那种形态允许他说:“我接收一切,我没保留一切。”直到他自己被磨损殆尽。

那独腿信使的故事,就是他的另一条腿在死亡远远的一边走动。他们问他:“那里看起来像是什么呢?难道只是空寂?”他说:“是空寂之前的某种东西,无名。”

铰链的故事就是它在学习飞翔。而锁一次又一次告诉它:“还没有铰链飞翔过呢。”它回答:“那就是我们学习飞翔的原因,然后我们将去教会门飞翔。”

某些东西试图偷窃其他东西的故事。它们拥有窃贼的故事。

每块石头的故事都回溯到一座山。

那些锁说,一件事物可能跟它的故事分离开来,在这个世界上就再也找不到它的故事了。

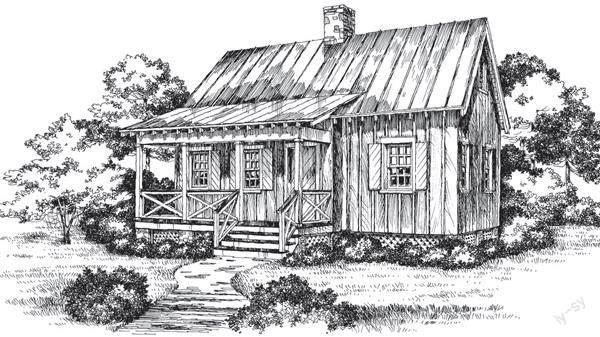

小木屋

那座小木屋被置于巨大、无树山坡中,面朝西边,接近黄色的傍晚。从下面看,它好像几乎是在顶上;从上面看,它好像还不到半路。阳光穿过打开的门照射进来,落在粗糙的桌子和泥土地面上,把一只手搁放在那紧靠着挖掘出来的东墙的火焰灰烬上。在春天,一天较晚的时候,光芒从外面的山坡反射到熏黑的屋梁上。然后,蛛网照亮角落。然后有好几周,山坡脚下的溪流声传到门前。风蹂躏它、践踏它,但那声音继续传来,携着从冰里带来的话语而攀登而上,那是些清晰的辅音。在秋天,整天整天地沉寂无声,沉寂中,看不见的喉咙中发出的嗓音在空中飘浮,呼唤着羊。看不见仅有的邻居,他们远远地生活在其他山坡上。他们经过时会停在门前,面庞会被风吹红,头发被割掉了。关于他们的一切都很概括。他们站在门槛上大笑,描绘那不大可能存在的权威思想,讲起自己从未发生过的复杂的巨大成就,因为风大而抬高嗓门。他们宣布那纯粹是礼节性的邀请,离开。

(责任编辑:庞洁)

W·S·默温(W. S. Merwin, 1927-2019) 美國著名诗人,“新超现实主义”诗歌流派的代表人物之一,生于纽约市。早年就读于普林斯顿大学,大学时代开始诗歌生涯。其处女诗集《两面神的面具》(1952)被奥顿收入耶鲁青年诗人丛书,1954年获得“肯庸评论诗歌奖”,1956—1967年担任马萨储塞大学驻校作家。他还担任过美国桂冠诗人。其诗集主要有《移动的靶子》(获全国图书奖)、《虱》《搬梯者》(获普利策诗歌奖)、《写给一次未完成的伴奏》《罗盘之花》《林中的雨》《旅行》《雌狐》《瞳孔》《在场者》《天狼星的影子》(获普利策诗歌奖)等,另有散文集《矿工苍白的孩子》《房子和旅人》。

董继平 重庆人。两届诺贝尔文学奖、四届普利策奖得主作品译者。少年时代开始文学创作,自20世纪80年代后期转向文学翻译,在国内多家文学期刊上主持译介外国诗歌。获得过“国际加拿大研究奖”;参加过美国艾奥瓦大学国际作家班,获“艾奥瓦大学荣誉作家”;担任过美国《国际季刊》编委。译著有外国诗集三十余种,自然文学及散文集二十余种,包括梭罗的《瓦尔登湖》《秋色》,巴勒斯的《醒来的森林》《鸟的故事》,缪尔的《夏日走过山间》《山野考察记》等。