数字经济对我国碳排放的影响

王芳 董战峰

摘 要:数字经济是推动我国经济高质量发展的重要引擎,能够通过降低能耗强度、驱动能源结构清洁化调整、加快产业结构与消费结构的优化升级等路径促进经济社会的绿色变革。基于省级面板数据,建立计量模型,就数字经济对碳排放的影响进行实证检验和机制分析。研究发现:数字经济减少碳排放的作用显著,且现阶段主要通过降低能耗强度来实现。进一步发挥数字经济的减碳效应,应积极推动能源的数字化转型,加快清洁能源替代,全面提升数字经济低碳化水平,实施差异化发展策略,以缩小各地数字经济发展差距,在促进数字经济持续健康发展的同时,助推“双碳”目标的实现。

关键词:数字经济;碳排放;能耗强度

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2023)03-0076-15

作为负责任的大国,我国积极实施应对气候变化的国家战略,广泛开展国际合作,已成为全球气候环境治理的参与者、贡献者和引领者。2020年,在实现碳排放强度显著降低的基础上,我国进一步提出,将力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和(以下简称“双碳”目标)。实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,需加快形成资源节约和环境友好的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局。由此,我国进入以降碳为重点,推进经济社会发展全面绿色转型的关键时期。

习近平总书记指出,不断做强做优做大数字经济“是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择”[1]。通过不断推进数字技术与实体经济的深度融合以实现生产方式的低碳转型,大力提高能源效率与清洁化水平以推动社会绿色发展,积极引导技术创新重新配置资源以促进经济高质量发展等路径,数字经济正在成为我国如期实现“双碳”目标的重要力量。在迈上全面建设社会主义现代化国家新征程中,要充分发挥数字经济的强大优势与重要影响来实现经济发展与生态文明建设的协同推进。这就需要厘清数字经济影响碳排放的理论机制,并实证检验这一影响的传导路径与作用力度,从而为相关政策制定提供必要的理论依据。这对于我国实现经济社会的可持续发展、引领全球绿色转型具有重要意义。

一、相关文献综述

自Tapscott[2]提出“数字经济”概念以来,国内外学者对数字经济的关注日益增加,尤其是在全球气候暖化的严峻形势下,全球低碳转型的迫切性日益凸显,数字经济对二氧化碳排放的影响与作用也得到了学术界与实务界的普遍重视,相关研究成果大量涌现。

作为全球碳排放大国,我国长期以来面临着在推动经济社会发展的同时降低碳排放强度的巨大压力。为尽快实现碳脱钩,研究者们致力于找寻影响我国碳排放的关键因素,从而为减少碳排放探索有效路径。徐国泉等指出以煤为主的能源结构是我国碳排放增加的主要原因[3];王锋、吴丽华、杨超的研究显示,经济发展、交通工具数量、人口总量、经济结构、家庭平均年收入与我国碳排放显著正相关,而提升能源利用效率和降低能源强度是减碳的关键[4]。邓吉祥等以LMDI分解方法分析了我国八大区域的碳排放情况,发现能源强度效应对碳排放的副作用最强,而能源结构对碳排放的影响有较大波动[5]。胡鞍钢则提出,中国实现碳达峰目标要建立倒逼机制,控制能耗、减少煤炭消费、提高非化石能源占比,以形成“政策合力”“协同效应”,推动经济社会发展全面绿色转型[6]。

在减碳路径探索中,研究者们发现数字经济不仅对我国产业结构调整和经济高质量发展具有显著的积极作用[7-8],是促进我国经济发展新旧动能转换的关键力量[9],而且能够显著降低碳排放[10-11]。定量研究显示,数字技术的广泛应用可以帮助全球减少15%~20%的碳排放量,预计到2030年因数字技术应用所减少的碳排放量将达121亿吨。但也有学者提出,数字经济自身产生的碳排放也不可忽视[12]。德国电子电气信息技术协会的研究显示,全球温室气体排放量的1.8%~3.2%主要来自数字设备和基础设施的制造与运营;绿色和平组织的研究也指出,全球数字产业的温室气体排放占比在2040年将超过14%。渠慎宁等推算出2020年数字经济碳排放占我国碳排放总量的比重已达6.31%,预测到2030年这一占比将达到11.63%[13]。因此,在大力发展数字经济以促进碳减排的过程中,还应积极推进数字经济自身的低碳化[14]。

在数字经济对碳排放的影响机制研究中,现有文献大多从促進绿色技术创新与产业结构优化升级的视角研究其减碳效应[15-17]。研究显示,数字经济可以实现知识与信息的高效传播和扩散,打破创新边界,从而有效促进技术进步;并通过优化资源配置,强化产业间沟通与协作,推动产业结构的优化升级;通过技术创新与产业结构调整,数字经济提高了能源效率,并在产业结构不断转型升级中逐步淘汰碳排放较高的企业,从而实现碳减排。

现有研究为分析数字经济促进碳减排的影响机制提供了基础判断和重要思路,但仍存在以下不足:第一,现有研究关于数字经济影响碳排放的作用方向形成了不同的观点,虽然理论上数字经济具有促进碳减排的作用,但其自身发展也会产生大量的碳排放,因而需要就数字经济对碳排放的净影响进行实证检验,以确定有效推进碳减排相关政策的重点方向。第二,多数研究仅从技术进步与产业结构调整角度分析数字经济的减碳机制,而能源是碳排放的最主要来源,因而有必要对数字经济通过影响能源使用实现减排的路径予以重点关注,以探索最优路径。鉴于以上考虑,本文采用省级面板数据与中介效应模型,实证检验数字经济对碳排放的净影响及其作用机制,明确当前我国数字经济实现碳减排的最佳路径,为进一步优化相关政策提供新思路,并丰富数字经济与碳排放的相关研究与经验证据。

二、理论分析

数字经济可以提高能源使用效率,从而降低能源消费总量,并促进清洁能源的研发与使用以降低化石能源占比,同时数字经济在低碳消费与低碳经济发展方面的积极作用也能够缓解人口与经济增长所引致的碳排放增长,进而实现碳排放总量下降。

(一)数字经济通过驱动经济发展新旧动能转换实现高质量发展

第一,数字经济改变传统经济增长驱动力。国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告(2021年)》显示,2021年我国数字经济规模达45.5万亿元,占GDP比重为39.8%,数字经济已成为推动我国经济发展的重要力量。随着我国人口结构的转变与政府负债率的上升,过去主要依靠人口红利与政策性投资实现高速增长的模式已不可持续。数字经济具有高创新性、强渗透性与广覆盖性,从根本上改变了传统以资金、劳动力为主要驱动要素的增長路径,成为我国经济发展新旧动能转换的主要推力。

第二,数字经济以低碳模式实现经济增长。根据索洛模型,经济增长主要通过加大投入、优化资源配置、提高全要素生产率等路径来实现[8],而数字经济能够以绿色低碳模式实现经济增长。首先,数据是数字经济的关键生产要素,其无损耗、易复制、边际成本低的特点,有助于大规模增加数据要素的投入,从而让实际产出无限接近潜在产能。其次,数字化的知识与信息成为关键生产要素参与经济活动,显著降低了交易成本,畅通了生产、分配、交换、消费等环节,为提高整体经济运行效率、节约资源能源提供了契机,实现了资源配置的优化,从而推动了经济增长。最后,数字技术所具备的迭代快、扩散快、渗透性强等特征,有助于显著提高生产过程中的技术效率,降低交易成本,提高全要素生产率,并实现产出增长。

值得重点关注的是,尽管数字经济能够显著促进绿色增长,但其基础设施建设与运营过程中的大量能源消耗,使得数字经济的快速发展也带来了大量的碳排放。目前数字经济的碳排放尚未进入快速增长阶段,这一促进作用能够被其减碳效应所弥补,但未来随着数字经济的进一步发展,就有可能会成为我国碳排放增长的主要来源之一,因而必须在数字经济快速发展中加强对其低碳绿色发展的引导与规范。

根据以上分析,数字经济能够实现低碳增长、缓解由经济发展所带来的碳排放增长,即减少△y对△CO2的贡献。基于此,提出如下研究假设:

H1:现阶段,数字经济对碳排放的净影响为负。

(二)数字经济通过降低能耗强度、加快能源结构调整实现碳减排

第一,数字经济能够有效提升能源使用效率,在同等产出下显著减少能源消耗,从而降低能耗强度。一方面,数字技术的广泛应用可以帮助能源生产部门精准预测能源消费终端的需求趋势与波动,科学合理安排生产,并通过数字化管理有效提高能源加工转换效率以及运输、分配、储存等环节的效率,降低能源生产成本,提高整体能源供应效率。另一方面,数字平台能够帮助生产企业准确掌握消费需求,最大化利用资源,减少生产浪费,节约边际产出成本,降低能耗强度,减少能源消耗总量。如满帮集团的智慧物流生态平台通过将传统线下供需匹配进行数字化升级,以大数据算法提升匹配效率,显著降低了公路货运空驶率,有效减少了油耗,每年可减少碳排放上千万吨。

第二,数字技术能够显著降低可再生能源的开发运营成本,提高清洁能源在一次能源消费中的比重。一方面,数字技术能够为分布式光伏发电、风力发电的高效平稳运行提供有效监管,并通过高精度的功率预测为实现全网电力平稳提供保障,减少“弃风”“弃光”现象。另一方面,光伏、风电等可再生能源的随机性、波动性和间歇性特征,不利于电网的安全稳定运行,而以信息通信技术为基础的智能电网建设可以解决可再生能源并网输送、消纳、储能等问题,助力新能源的普及,为能源结构的清洁化调整提供技术支撑。据国际能源机构(IEA)的预测,仅在欧盟推广数字化需求响应技术,就能够在2040年将光伏发电和风力发电的弃电率从7%降至1.6%,从而减少3 000万吨的碳排放。

根据以上分析,数字经济不仅能够显著提高△y,而且能同时减少△e与△c,从而实现△CO2<0。基于此,提出如下研究假设:

H2:数字经济主要通过降低能耗强度来实现碳减排。

(三)数字经济通过推动产业结构与消费结构优化实现碳减排

第一,数字经济能够显著推动产业结构的优化升级。一方面,数字经济以数据为关键生产要素,与传统生产要素相比较,数据要素具有非稀缺性、非排他性等特点,其边际投入成本低且无污染,通过数据可实现从信息到知识再到智能的价值转换和升华,为社会提供智能基础,也为经济增长提供长期动力,使数字经济规模迅速扩张并逐渐成为推动经济发展的重要驱动力,减少粗放式经济增长带来的碳排放。另一方面,数字经济显著促进了技术进步与绿色创新,通过发挥其高渗透性和强扩散性的优势,不断打破产业边界,强化产业间关联度,并由于其在不同产业间的差异性融合,推动了产业结构由劳动密集型向技术密集型和环境友好型方向改进。此外,数字经济极大缓解了信息不对称所造成的市场失灵现象,提高了资源配置效率,使得实际生产不断靠近现有条件下所能达到的最大产出,并将生产可能性曲线外推,实现以绿色模式推动经济长期高质量发展。

第二,数字经济能够显著促进消费结构的绿色转型。通过数字平台与数据共享,消费者的个性化需求在数字时代完全展现,让生产者有机会尽可能充分满足消费需求,消费市场可以得到深度挖掘,不仅能优化个体消费体验、提高社会整体福利,而且能进一步扩展市场容量、提高经济的稳定性与持续性。同时,数字经济能够以高效率的生产与配置加速消费升级,提高消费的便利性,云支付、云存储、云消费等形式可以培养低碳环保的消费习惯与社会氛围。而随着消费者获取信息与反馈信息的能力增强,需求逐渐替代供给占据主导地位,消费者的低碳消费偏好能够通过数字化渠道及时反馈给生产企业,让企业提供更多绿色低碳产品以满足消费需求,从而发挥消费的倒逼作用,促使全社会实现低碳绿色转型,减少碳排放。

根据以上分析,数字经济能够充分发挥消费的倒逼作用促进产业结构的优化升级,从而减少碳排放,即减少△P对△CO2的贡献。基于此,提出如下研究假设:

H3:数字经济能够通过优化产业结构和消费结构减少碳排放,但这一作用弱于以降低能耗强度为中介的影响。

三、数字经济发展水平的测度

(一)指标体系构建

在数字经济的测度中,由于其强渗透性特征,在统计中难以从传统行业中精准剥离,因而对数字经济的规模总量测算殊为不易。目前,除BEA、IDC等国际组织公布的各国数字经济规模数据外,中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告(2022)》也仅报告了中国的总规模,而中国各省(区、市)数字经济规模尚未有权威的数据公布。尽管国家统计局已于2021年5月发布了《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,但受限于数据可得性,难以直接计算得到各省(区、市)的数字经济规模。为此,学者们尝试从不同角度对我国数字经济发展水平进行度量,如许宪春等在确定数字化赋权基础设施、数字化媒体、数字化交易、数字经济交易产品等作为数字经济范围后,测算了我国2007—2017年数字经济规模,认为其显著推动了我国的经济增长[19]。但鉴于具体规模统计的困难,更多的学者则选择构建多指标评价体系对各地区的数字经济发展水平进行测度[20-22]。为满足本研究的需要,借鉴王军、朱杰和罗茜[23]以及柏培文和张云[24]的方法,从数字设施、数字使用、数字生产、数字创新及数字产出等维度构建数字经济发展水平的指标体系,具体如表1所示。

用式(4)计算得到第t年份j指标的权重ωtj,第j指标的熵值ej及其差异系数θj分别用式(5)和式(6)计算,由式(7)计算得到该指标在评价体系中的权重取值,并由式(8)计算得到各地区i的数字经济发展水平Di。其中,m为研究周期的年数,n为指标个数。

(二)测度结果

由表2(下页)可知,我国数字经济发展较为迅速,30个省份①的数字经济发展水平均值由2014年的0.173提高至2020年的0.327,增长了89.0%,年均增速达12.66%。其中,北京是我国数字经济发展水平最高的省份,广东、上海次之,江苏、浙江紧随其后。就区域而言,东部省份的整体发展水平显著高于其他地区,2020年东部地区平均数字经济水平得分为0.450,中部、西部及东北地区分别为0.272、0.264、0.264。但以江西、广西、甘肃、贵州为代表的中、西部省份正在快速赶超,中部、西部及东北地区的年均增速分别为15.07%、14.71%、11.59%,明显高于东部地区年均9.28%的增速。

四、实证分析

(一)模型构建与数据介绍

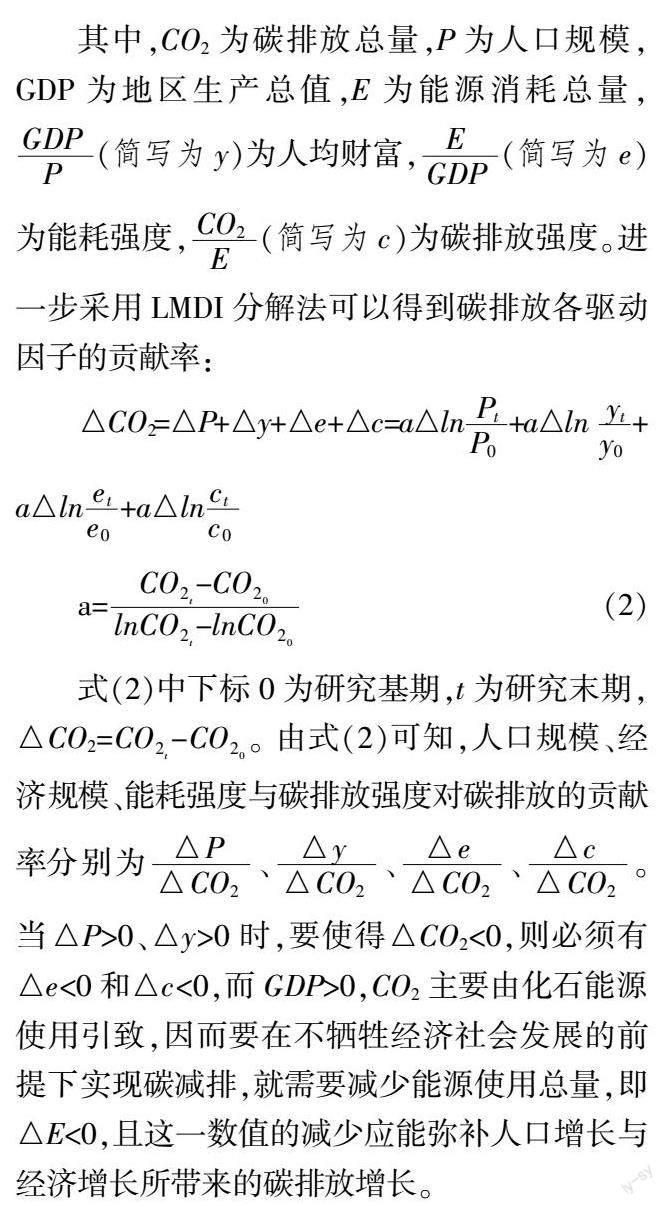

Ehrlich & Holdren[27]建立了IPAT模型(即I=P×A×T)用以分析人类活动对环境压力的影响,之后Dietz & Rosa[28]在此基础上进一步构建了环境影响随机模型STIRPAT,以分析人口规模、富裕程度、技术水平与环境影响之间的非比例关系,具体公式如下:

在式(11)中,被解释变量为二氧化碳排放量(CO2),数据来自CEADs中国碳核算数据库。CEADs是在国家自然科学基金委员会、科学技术部国际合作项目及重点研发计划、英国研究理事会等共同支持下,聚集近千名中外学者以数据众筹方式收集、校验,共同编纂完成的涵盖中国及其他发展中经济体的多尺度碳核算清单及社会经济与贸易数据库。本文采用的我国30个省份的碳排放清单是CEADs团队依据国家统计局最新修订的能源活动水平数据具体核算的。

核心解释变量为数字经济发展水平D,由前文介绍方法计算得到。

控制变量X为人口规模、经济因素(包括人均地区生产总值、产业结构、消费结构、能源结构、投资、外贸等)、技术因素(包括能耗强度、碳排放强度等),β为各变量回归系数。其中,常住人口规模、人均地区生产总值、二产占比(由第二产业增加值除以地区生产总值得到)、三产占比(由第三产业增加值除以地区生产总值得到)、居民人均消费支出、人均用水量、能源结构(以各地用电量除以能源消耗总量得到)、固定投资增长率、进出口占比(由进出口总额乘以当年平均汇率再除以地区生产总值得到)等数据均来自历年《中国统计年鉴》、国家统计局数据库。能耗强度(由能源消费总量除以地区生产总值得到)、碳排放强度(由碳排放总量除以能源消费总量得到)等变量根据历年《中国能源统计年鉴》中相关数据计算得到。各变量的描述性统计如表3所示。

(二)基础回归分析

对本文的被解释变量与核心解释变量进行格兰杰因果检验,结果显示,数字经济发展水平显著影响了各地二氧化碳排放,但碳排放不影响数字经济发展水平,说明可以对数字经济的碳减排效应进行回归分析。

表4(下页)报告了基于式(11)进行的计量回归结果,其中列(1)和列(2)是控制人口规模、经济规模、能耗强度与碳排放强度后数字经济对碳排放的净影响。列(3)和列(4)则进一步加入产业结构、消费结构、能源结构、投资、外贸等控制变量。需要说明的是,我们尝试将数字经济发展水平的二次项加入回归中,结果与一次项符号一致,说明在本文的研究周期内并未发现其对碳排放存在非线性影响,且加入二次项后会影响一次项的统计显著性,因而在之后的分析中剔除二次项。根据Hausman检验结果,排除了随机效应模型的适用性,后文仅报告固定效应模型回归结果。

数字经济发展水平。根据回归结果,H1得到证实,即数字经济发展水平的提高对我国碳排放具有显著的抑制作用。一方面,数字经济显著促进了经济发展模式的转变,进入新时代,我国粗放式发展模式得到明显抑制,更加严格的环境规制极大促进了生产领域的低碳转型;同时,广泛宣传的生态文明理念让低碳消费日益深入人心,从而实现了经济社会的全面绿色变革。另一方面,数字技术在能源领域的广泛应用,极大地提高了能源使用效率,節约了化石能源消耗,提高了清洁能源占比,显著减少了碳排放。回归系数显示,数字经济发展水平每提高1%,将促使碳排放下降0.054%。根据2014—2020年我国数字经济发展水平提高76%计算,数字经济的发展减少了近4%的碳排放,以2014年30个省份合计排放113.34亿吨计算,2014—2020年累计实现碳减排约4.64亿吨。

人口规模与人均GDP。表4显示,人口增长与经济增长对碳排放的影响并不显著。一方面,这与我国人口形势转变有关。全国第七次人口普查数据显示,2010—2020年我国人口年均增长率仅为0.53%,2022年末我国人口规模较2021年末甚至减少了85万人,过去由人口规模扩张所引起的碳排放增长已不再明显;另一方面,我国正处于绿色转型的初级阶段,虽然经济规模扩张不会明显导致碳排放增长,但也尚未形成普遍的低碳发展模式,因而对碳排放的抑制作用尚不显著。

消费结构。中国环境与发展国际合作委员会在2020年发布的《绿色转型与可持续社会治理》报告中建议,采用人均碳排放增长、人均用水量、主要绿色产品产值、政府绿色采购比例等建立绿色消费综合指标体系。本文将居民人均消费支出与人均用水量作为消费结构的衡量指标,结果显示,这两个变量对碳排放的影响不显著,说明我国低碳消费习惯与偏好尚未成为主流,仍需进一步推进绿色低碳消费的普及。

能源结构。根据国家统计局关于能源加工转换效率的解释,以每千瓦小时折0.122 9千克标准煤作为电力折算系数,将电力使用量折算为标准煤,以各地电力消费量占能源消费总量中的比重作为能源结构指标。由于各地用电占比平均仅为16.67%,比重过小,因而在本文中对碳排放没有明显的影响。

产业结构。回归系数显示,二、三产业占比的提高均会降低二氧化碳的排放量。第三产业的占比提高能够减少碳排放得到了普遍认同,而第二产业占比提高也能减少碳排放,则说明在本文研究周期内我国工业绿色低碳转型已取得明显成效。

投资与外贸。表4的结果表明,固定投资增长率与进出口总额占比的提高均会促进碳排放的增加,说明外贸中存在明显的碳泄漏現象,我国的碳排放总量中有相当一部分是为了满足别国消费者的需求而产生的,如何在参与国际分工中提高效率、减少碳泄漏,需要进一步研究。固定投资显著促进了碳排放,说明我国的投资主要进入高碳领域,未来应加大对低碳领域的资金投入。

能耗强度、碳排放强度。这两个变量与二氧化碳排放量高度正相关,几乎会等比例地引起碳排放量增加,说明以化石能源为主的能源消费结构与较低的能源使用效率是造成我国碳排放增加的主要原因。

现有研究文献表明,数字经济能够显著提高能源使用效率、减少能源消耗、推动清洁能源发展,并促进经济增长,从而降低能耗强度。因此,数字经济的发展不仅会直接降低碳排放总量,而且可以通过降低能耗强度实现碳减排。下文将通过中介效应模型,进一步分析数字经济对碳排放的间接影响。

(三)中介效应分析

前文分析表明,数字经济发展能够显著降低碳排放,同时还能通过降低能耗强度、优化能源结构与产业结构、促进低碳消费等路径实现碳减排。为进一步明晰各路径的减碳效应,确定数字经济助推“双碳”目标实现的最佳路径,这里采取中介效应模型进行验证。所谓中介效应,指的是解释变量X对Y有直接影响外,还可以通过中介变量M对Y产生影响:

上式中,c为数字经济发展水平对碳排放的总效应;a为数字经济发展水平对能耗强度的影响效应;b是在控制了数字经济发展水平的影响后中介变量(能耗强度■)对碳排放的效应;c'则是数字经济发展水平对碳排放的直接效应;e1、e2、e3为回归残差。中介效应等于间接效应,即系数a与b的乘积;直接效应c'与间接效应ab之和即为总效应c。

对于中介效应的检验,最常使用的方法是Baron&Kenny[29]、Sobel[30]提出的方法。先检验总效应c的显著性,若不显著则停止中介效应分析(考虑到可能存在遮蔽效应,也可继续后续分析);然后,依次检验系数a、b的显著性,并根据直接效应是否显著区分完全中介效应与部分中介效应,或根据Sobel检验结果判定中介效应是否显著。

表5(下页)报告了将能耗强度作为中介变量的回归结果,并与产业结构、消费结构、能源结构作为中介变量的效应进行对比。结果显示,数字经济通过产业结构减碳的总效应只有0.103和0.220,通过消费结构与能源结构减碳的总效应也仅为0.078和0.088,明显低于以能耗强度为中介的减碳效应,说明现阶段由数字经济降低能耗强度来实现碳减排是最佳路径,由此验证了H2与H3。

通过降低能耗强度实现碳减排的总效应为0.397,意味着数字经济发展水平每提高1%,将实现碳排放减少0.397%,且能耗强度在其中所起的中介作用为73.5%。就本研究的数据来看,2014—2020年,由数字经济的发展已累计减少二氧化碳排放量约34.2亿吨。

(四)异质性分析

为了剖析数字经济发展对各地区碳排放的异质性影响,这里分别对不同区域进行计量回归,结果显示,数字经济发展对碳排放量的抑制作用在东部地区尤为显著,系数估计表明,该地区数字经济发展水平每提高1%,将引起二氧化碳排放总量减少1.335%(见表6),且无论是直接减碳作用还是通过降低能耗强度带来的间接减碳作用都明显高于中、西部及东北地区。

中部地区的数字经济减碳作用低于东部地区、高于西部及东北地区,但能耗强度作为数字经济减碳的重要路径,其中介效应占比处于各区域的最低水平。虽然回归系数表明该地区数字经济对碳排放的直接影响与中介影响均大于西部和东北地区,但在发挥能耗强度的中介作用方面还能进一步提高。

西部地区数字经济的减碳力度明显弱于东、中部地区,但能耗强度的中介作用强于东、中部地区,说明西部地区作为我国能源富集区,在降低能耗强度、调整能源结构方面有着显著的优势。

东北地区数字经济促进碳减排的总效应最小。从回归结果来看,东北地区数字经济发展对碳排放的直接影响为正,说明数字经济在促进东北地区经济扩张的同时,增加了传统能源的消耗,从而带来了碳排放的增长。但这一正向影响会被数字经济在能源领域的减碳效应所抵消,因而呈现显著的抑制作用。

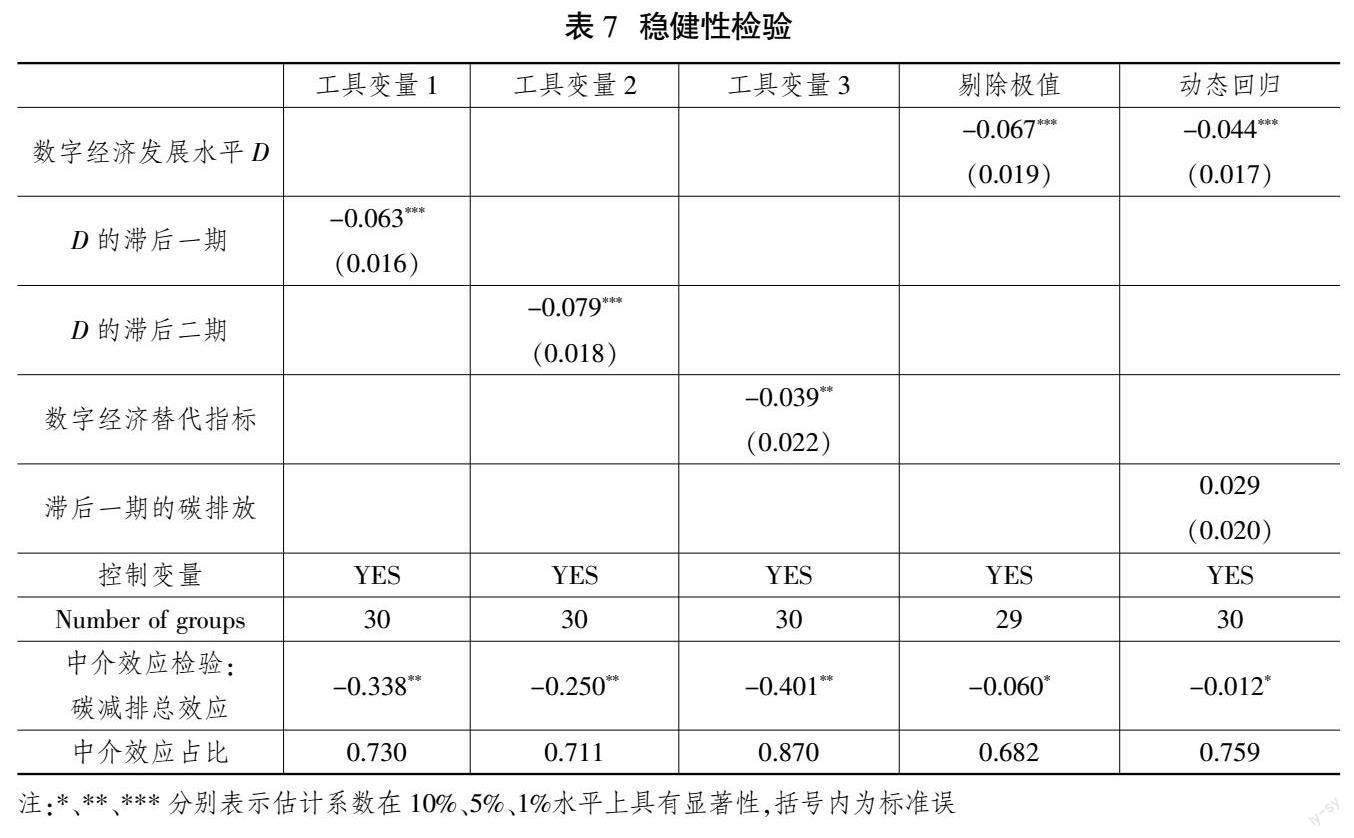

(五)稳健性检验

为确保实证分析结果的稳健,本文分别采取以下方法进行稳健性检验:

内生性检验。考虑到数字经济对碳排放的影响可能存在内生性,在选取数字经济发展水平的滞后一期、滞后二期项作为工具变量的基础上,参考赵涛、张智、梁上坤的研究[31],采用各省份1984年每万人拥有固定电话机数量与上一年度全国互联网用户数的交互项作为数字经济发展水平的工具变量,进行对照检验。选择这一工具变量的原因在于:一方面,在移动通信技术广泛使用前,固定电话普及率可以在一定程度上反映各地历史上的电信基础设施水平,这会从技术水平和使用习惯等方面显著影响数字技术的普及与应用,从而对数字经济的发展产生重要影响;另一方面,随着数字技术与通信手段的发展,固定电话对经济社会发展的影响逐渐式微,其对碳排放几乎没有影响,可以满足工具变量的排他性要求。由于1984年各省(区、市)的固定电话机数是一个截面数据,因而还需引入一个随时间变化的变量(即上一年度全国互联网用户数)来构造面板工具变量,以满足本文的内生性要求。

剔除极值样本。海南的产业结构、能源结构均与其他省份存在明显差异,考虑到海南作为全国碳排放量最低的省份,有可能会拉低样本内的碳排放水平,从而对实证结果造成偏误,因而将其剔除,以减少极值对回归结果的干扰。

建立动态面板回归。考虑到上一期碳排放有可能会对当期碳排放产生影响,因而加入碳排放的滞后一期作为控制变量,以动态面板数据进行回归检验。

表7显示,稳健性回归结果与上文一致,说明本文的回归结果稳健可信。

五、研究结论与政策建议

数字经济作为推动我国经济高质量发展的重要引擎,能够通过降低能耗强度、驱动能源结构清洁转型、加快产业结构与消费结構的优化升级等路径,促进经济社会绿色变革,减少二氧化碳排放。对我国30个省份数字经济发展水平进行测度的结果显示,我国数字经济发展迅猛,其中东部地区的发展水平显著高于中、西部及东北地区,但以江西、广西、甘肃、贵州为代表的中、西部省份正在快速赶超。进一步对其减碳作用进行实证分析与中介效应检验,结果表明,数字经济的快速发展能够显著减少碳排放,但其直接影响力度较小,主要通过降低能耗强度间接减少碳排放,其中介效应占总减碳效应的比重为73.5%,且这一路径显著高于通过促进产业结构优化、消费结构升级与能源结构转型的减碳作用。

实现“双碳”目标,应进一步推进数字经济发展,充分发挥其促进经济增长、降低碳排放的积极作用,具体应从以下方面着手:

第一,积极推动能源数字化发展,加快能源结构清洁转型。长期以来,以煤炭为主的能源消费结构与粗放式的能源生产使用模式使得我国碳排放水平居高不下,虽然我国已大幅降低煤炭在一次能源使用中的占比,但与世界平均水平相比仍有较大的优化空间。为此,要从以下方面发力:其一,以数字经济为依托,积极推动清洁能源发展,大力开展对清洁能源数据的开发利用,不断提升数字信息的高效联结,激发清洁能源的市场活力,并尽快搭建清洁能源数字化管理平台,实现清洁能源上下游产业链联通联动,不断拓展清洁能源的应用场景,及时满足市场新需求,加快实现对传统能源的替代。其二,进一步加快推进能源领域的数字化发展,以大数据技术实现精准计量与预测,提高能耗管理效率,准确评估不同技术条件与政策情景下的效率差异,实现能源高效调度与利用,并大力推动高耗能行业能源数字化管控中心建设,不断提升能源监管体系与监管能力现代化水平,全面提高我国能源使用效率、降低能耗强度。其三,积极利用数字技术促进煤炭的清洁化高效利用,通过数字管控平台实现煤炭生产行业的智慧生产、智慧调度、智慧点检等数字综合管理,不断提高生产效率,消除安全隐患,保障供给质量,并推动煤炭的绿色化开采与清洁化生产,促进煤炭从燃料向原料转变。

第二,提升数字经济低碳化水平,引领绿色高质量发展。作为推动我国经济高质量发展的关键力量,数字经济的绿色发展对我国“双碳”目标的实现至关重要。但从目前来看,随着数字经济的快速发展,快速增加的数据中心也带来了能源迅速消耗。为此,国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》强调,要建设“智能敏捷、绿色低碳、安全可控的数字信息基础设施”,推动数据中心从“耗能大户”变为“节能先锋”。具体而言:其一,应进一步完善引导数字经济低碳发展的规范性制度,制定行业碳排放标准,强制开展行业碳足迹计量与信息披露,提高企业减碳降耗的主动性和积极性,加强监管,严格责任落实,实现行业整体低碳发展。其二,根据数据中心冷却耗能大的情况,有针对性地大力发展新型制冷技术,降低制冷成本,并积极探索数据中心热量收集方法,减少数据中心的能源消耗。其三,在数字产品生产与数字基建方面,不断优化能耗标准,加大对清洁能源的使用,降低基础设施建设与运营中的碳排放强度,实现数字产品从设计、生产到消费、再回收等全生命周期的提质增效,全面提升数字经济的低碳化水平,让数字经济切实担负起引领绿色发展与可持续发展的重要功能。

第三,有效制定差异化发展策略,缩小地区间数字经济发展水平差距。当前各地数字经济发展水平存在明显差距,应结合各地实际、有针对性地制定发展策略,不断缩小地区间数字经济发展水平的差距,实现均衡、健康发展。其一,充分发挥北京、广东、上海等地的数字高地优势,在这些地区大力推动数字技术创新,多渠道、多层次、多领域鼓励数字技术研发,加大对新兴产业、科技创新、工业互联网、电子商务等相关领域的专项资金投入,以税收减免、研发费用加计扣除等方式鼓励企业进行技术创新,并加大重点技术攻关与推广,将成熟的技术快速向周边地区乃至全国广泛辐射渗透,提高整体数字技术水平。其二,中、西部及东北地区应重点推进数字技术与能源行业的深度融合,以数字经济为引擎,加快打造清洁能源产业高地。同时,继续加大数字经济的基础设施投入与传统产业的数字化转型,进一步提高数字经济的规模与占比,引导资源逐渐向低碳高效领域聚集,以更高质量的发展缩小与发达地区之间的差距,实现均衡发展。其三,进一步健全人才培养体系,围绕各省份不同的重点领域,动态编制各地紧缺专业人才图谱,因地制宜编制人才培育规划,营造有利于人才成长与发挥作用的良好氛围。

参考文献

[1]习近平.不断做强做优做大我国数字经济[J].求是,2022(2):4-8.

[2]TAPSCOTT D. The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence[M]. New York: McGraw-Hill, 1996.

[3]徐国泉,刘则渊,姜照华.中国碳排放的因素分解模型及实证分析:1995—2004[J].中国人口·资源与环境,2006(6):158-161.

[4]王锋,吴丽华,杨超.中国经济发展中碳排放增长的驱动因素研究[J].经济研究,2010(2):123-136.

[5]邓吉祥,刘晓,王铮.中国碳排放的区域差异及演变特征分析与因素分解[J].自然资源学报,2014(2):189-200.

[6]胡鞍钢.中国实现2030年前碳达峰目标及主要途径[J].北京工业大学学报(社会科学版),2021(3):1-15.

[7]裴长洪,倪江飞,李越.数字经济的政治经济学分析[J].财贸经济,2018(9):5-22.

[8]荆文君,孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家,2019(2):66-73.

[9]李晓华.数字经济新特征与数字经济新动能的形成机制[J].改革,2019(11):40-51.

[10]谢云飞.数字经济对区域碳排放强度的影响效应及作用机制[J].当代经济管理,2022(2):68-78.

[11]徐维祥,周建平,刘程军.数字经济发展对城市碳排放影响的空间效应[J].地理研究,2022(1):111-129.

[12]陈新华.认清碳的身份 碳中和如何科学理性[J].科学大观园,2021(10):26-29.

[13]渠慎宁,史丹,杨丹辉.中国数字经济碳排放:总量测算与趋势展望[J].中国人口·资源与环境,2022(9):11-21.

[14]耿海清.数字经济助力碳达峰碳中和[N].中国环境报,2021-07-06(003).

[15]郭丰,杨上广,任毅.数字经济、绿色技术创新与碳排放——来自中国城市层面的经验证据[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2022(3):45-60.

[16]余姗,樊秀峰,蒋皓文.数字经济发展对碳生产率提升的影响研究[J].统计与信息论坛,2022(7):26-35.

[17]葛立宇,莫成炯,黄念兵.数字经济发展、产业结构升级与城市碳排放[J].现代财经,2022(10):20-37.

[18]KAYA Y. Impact of carbon dioxide emission on GNP growth: interpretation of proposed scenarios[Z]. Paris: IPCC Energy and Industry Subgroup, Response Strategies Working Group, 1990.

[19]许宪春,张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J].中国工业经济,2020(5):23-41.

[20]刘军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020(6):81-96.

[21]盛斌,刘宇英.中国数字经济发展指数的测度与空间分异特征研究[J].南京社会科学,2022(1):43-54.

[22]万晓榆,罗焱卿.数字经济发展水平测度及其对全要素生产率的影响效应[J].改革,2022(1):101-118.

[23]王軍,朱杰,罗茜.中国数字经济发展水平及演变测度[J].数量经济技术经济研究,2021(7):26-42.

[24]柏培文,张云.数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J].经济研究,2021(5):91-108.

[25]王芳.基于耦合协调度模型的生态系统与经济系统协同发展研究——以京津冀地区为例[J].湖北社会科学,2021(6):64-72.

[26]王芳.我国环境规制强度测度及其对就业规模的影响——基于省际动态面板数据的实证分析[J].中国环境管理,2021(1):121-127.

[27]EHRLICH R P, HOLDREN P J. Impact of population growth in population, resources and the environment [M]. Washington DC: US Government Printing Office, 1972: 365-377.

[28]DIETZ T, ROSA E A. Rethinking the environmental impacts of population, affluence and technology[J]. Human Ecology Review, 1994(2): 277-300.

[29]BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182.

[30]SOBEL M E. Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models[J]. Sociological Methodology, 1982(13): 290-312.

[31]趙涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020(10):65-75.

Abstract: As an important engine to promote the high-quality development of China's economy, digital economy can promote economic and social green transformation by reducing energy consumption intensity, adjusting energy structure, optimizing industrial structure and upgrading consumption pattern. Base on provincial panel data we make empirical study on the impact of digital economy on carbon emissions by building the econometric model. The empirical result indicates that rapid growth of digital economy reduces carbon emissions significantly. This effect is mainly achieved by reducing the energy consumption intensity. In order to further exert the carbon reduction effect of digital economy, it is necessary to actively promote the digital transformation of energy, accelerate clean energy substitution, comprehensively improve the low-carbon level of digital economy, and implement differential development strategies to narrow the development gap of digital economy in various regions. While promoting the sustainable and healthy development of digital economy, it is also necessary to promote the realization of the "dual carbon" goal.

Key words: digital economy; carbon emissions; energy consumption intensity