陕北地区汉代画像石题材内容初探

摘要:陕北是汉画像石墓集中分布的地区之一,出土有大量题材丰富、构图精美的汉画像石,这为我们探究汉代时期陕北地区的社会形态提供了珍贵的信息和有力的证据。

关键词:陕北地区;汉画像石;社会活动

所谓汉画像石,是指墓阙、墓室及其地面祠堂等建筑物里的雕刻装饰,为我国汉代丧葬习俗中形成的珍贵历史文化瑰宝。汉画像石所反映的题材非常丰富,包含生产生活、历史故事、精神信仰等诸多方面的内容,因而鲜活地展现出了汉代的社会生活状况,为我们研究当时的政治、经济、文化和民俗提供了宝贵的实物资料。

陕北是全国少数几个发现画像石的重点地区之一,其泛指今天的榆林和延安地区。在秦汉时期,榆林作为北方游牧草原文明和华夏中原农耕文明南北边缘的接壤地带,也是汉王朝扼控西北少数民族南下的北大门。当时的统治阶级派遣将士戍守边疆,以防范匈奴的入侵,这样的地理位置决定陕北必然成为古代文明的交融中心之一。再加上汉王朝数次推行大规模的移民实边政策,伴随移民而来的先进农业、手工业技术,以及中原文化在陕北的传播,使得陕北融汇三秦、匈奴、中原等多个地区的文化元素,逐渐形成了陕北独特的地域色彩,同时这种地域特征和文化特征在陕北的汉代画像石中得到了充分的体现。

陕北地区发现的汉画像石墓葬,迄今为止仅见于无定河流域一带。秦汉时期,陕北地区地处边关,军事战略位置突出,统治者实施移民屯边卫边政策,在很大程度上带动了当地的经济发展,也为厚葬风气在当时富豪和守边文武官员中的广泛流行奠定了物质基础。另一方面,薄厚适宜、表面平整的石材在陕北地区较为常见,且铁质工具在生产领域得到了广泛应用,均为汉画像石的制作提供了便利条件。

陕北汉画像石基本发现于汉画像石墓葬,最早见诸记载的是在1920年前后、首次刊发在《艺林月刊》上的“故雁门阴馆丞西河圜阳郭仲理之椁”和“西河圜阳郭季妃之椁”。上世纪50年代,陕西文物部门在陕北先后发现若干画像石墓,见于陕西省榆林市米脂县的官庄、党家沟、张兴庄,吴堡县的李家源,神木县的大保当,清涧县的贺家湾,榆阳区的古城滩和绥德的四十里铺、延家岔、刘家湾等地。已正式发表简报或报告的画像石墓,包括绥德县保育小学汉永元十二年(100)王得元画像石墓,米脂县官庄M1-M4,绥德黄家塔M1、M2、M4使者持节护乌桓校尉王威画像石墓,M7永元二年(90)辽东太守画像石墓等。

据笔者如今所能够查阅到的资料显示,在这些汉墓中,截至2009年共出土汉画像石1177块,由画像石所刻纪年铭文可知其年代上限至东汉永元二年(90),下限至永和五年(93),贯穿东汉政权对陕北近50年的统治。墓中所见汉画像石涵盖题材广泛,涉及文化、宗教、生产、娱乐、军事等,真实反映出当时陕北民众的生产生活情况。陕北汉画像石就像一座巨大的宝库,蕴含着很高的学术价值,为多种学科的研究和探索提供了宝贵的资料和信息,特别是对陕北区域史的研究有很大的帮助,人们可以从考古、历史、艺术、民俗等多个方面进行探究。比如,铭文画像石是研究秦汉官职设置的好材料,出土汉画像石中,有辽东太守、徐无令、汉羽林郎、河内山阳尉、西河太守行长史事离石守、使者持节护乌桓校尉、大高平令、故雁门阴官丞等。如果再结合其他史料,还可以考察出秦汉职官的演变情况。同时,铭文也为研究秦汉时期陕北的基层组织提供了宝贵的材料;为研究秦汉时期的山川地理起到了重要作用;为确定“奢延水”“園水”所在地的定论提供了很好的思路。最后,其铭文对书法艺术研究也是一笔宝贵的财富,铭刻有小篆,也有隶书,能够使我们很好地领略到其中的书法意境。

一、丧葬活动

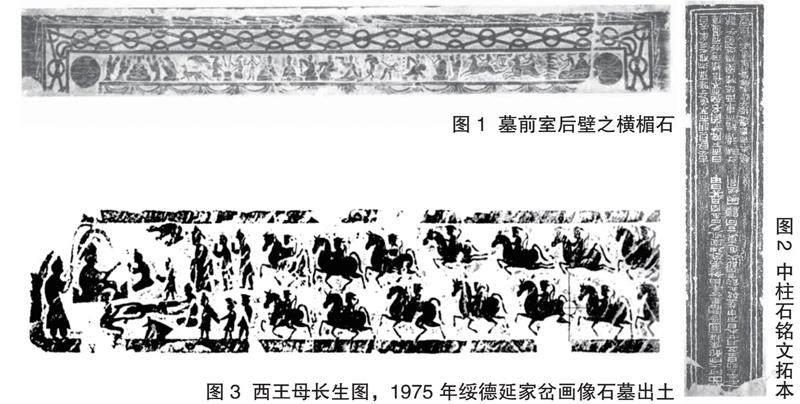

在汉画像石中,有一类题材以奇异的动植物以及华丽的仙人为内容,这类题材所刻画的奇异事物大多为世所罕见或不存在的,所描述的场景故事也大多来源于人们的想象,是古人关于灵魂和生死的认知在思想领域的反映。墓室中那些在现实世界中不存在的场景和富有灵性的动植物所表达的象征意义,主要是用于驱邪避害、护灵升天。因为人们相信墓主人的灵魂尚存,并没有消散于天地间,反而是到达了另一个更美妙、更祥和并可以长生不老的地方。为了实现这一目标,就必须祈求天地神灵的庇佑,祛除不祥,使墓主人的灵魂可以顺利地升仙,在另一个世界能够安宁舒适。以绥德县四十里铺田鲂墓前室后壁汉画像石所描绘的内容为例:横楣石,长2.65、宽0.285米(图1)。主体画面表现的是周穆王拜会西王母场景:西王母正坐于仙鹤牵引的车上,一驭手束发后向飘扬,可见车速之快。车前一骑鹿仙人右手执仙草,左手执一矩形物。另一骑鹿仙人背部生有羽翼,一手扶鹿角,一手前伸。两鹿四蹄腾空作奔跑状。画面正中见有10人,7名男子形象,3名女子形象,或在吹奏乐器,或跟随音乐翩翩起舞,或在玩杂耍游戏,每个人都神态欢愉、动作自然。左侧画像所刻西王母,头部戴胜,拥袖正坐,身侧周围见端盒的侍者、献仙草的羽人及九尾狐、三足鸟、玉兔形象。

另一方面,汉画像石的题材也表达出人们寄希望于墓主人能够在某一日再回到尘世中来的心愿,通过一种能够传达信息给上天让其知晓的方式。中柱石,长0.98、宽0.18米(图2),其上用隶书阴刻铭文,分为上下两段:上段铭文为“西河大(太)守都集掾圜阳富里公乘田鲂万岁神室。永元四年闰月二十六日甲午卒上郡白土,五月二十九日丙申葬县北鸟句亭部大道东高显茔”;下段铭文为“哀贤明而不遂兮,嗟痛淑雅失年。云日日而下降兮,荣名绝而不信(申),精浮游而 獐兮,魂瑶而东西。恐精灵而迷惑兮,歌归来而自还。掾归来无妄行,卒遭毒气遇匈(凶)殃”。这段招魂辞的主要含义为:“贤明的人(墓主人)去世让人无限哀痛,我们担心墓主人的魂魄在虚幻中被鬼祟妖媚所迷惑,不知所終,希望墓主人能够随着这段辞的吟唱回到墓室里来(即汉代人所畅想的人死后所居住的那个永恒世界),不再遭受各种祸患的打扰。”招魂本是楚地风俗,是丧葬过程前的一个必备仪式,具体操作方式是用死者生前的衣具引导其灵魂归附于肉身后再下葬至墓室。此处画像石墓属于陕北地区同类墓葬的早期形态,大致处于东汉和帝永元年间(89—105)。可见南方楚地招魂风俗反映的灵魂不灭之丧葬观念已传播、影响至当时的陕北地区。

而画像石上出现的多种神人、仙界题材,也表明墓主阶层对以西王母(图3)为代表的仙界生活的向往。如《山海经·西山经》载:“西王母状如人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜,是司天之厉及五残。”此文献所载西王母为面目狰狞的半人半兽形象,至汉代就演化为雍容的女性神仙形象,并掌有不死仙药。因此,西王母成为汉代人崇拜的重要神灵,将其大量刻画于汉画像石中,即反映了墓主人希望得到灵魂永生的迫切愿望。

二、狩猎活动和边塞军事活动

陕北画像石中对狩猎活动的刻画非常普遍,其使用频率之高在其他地区的画像石中也是很少见的,对狩猎题材的偏爱是陕北画像石题材的独有特点。

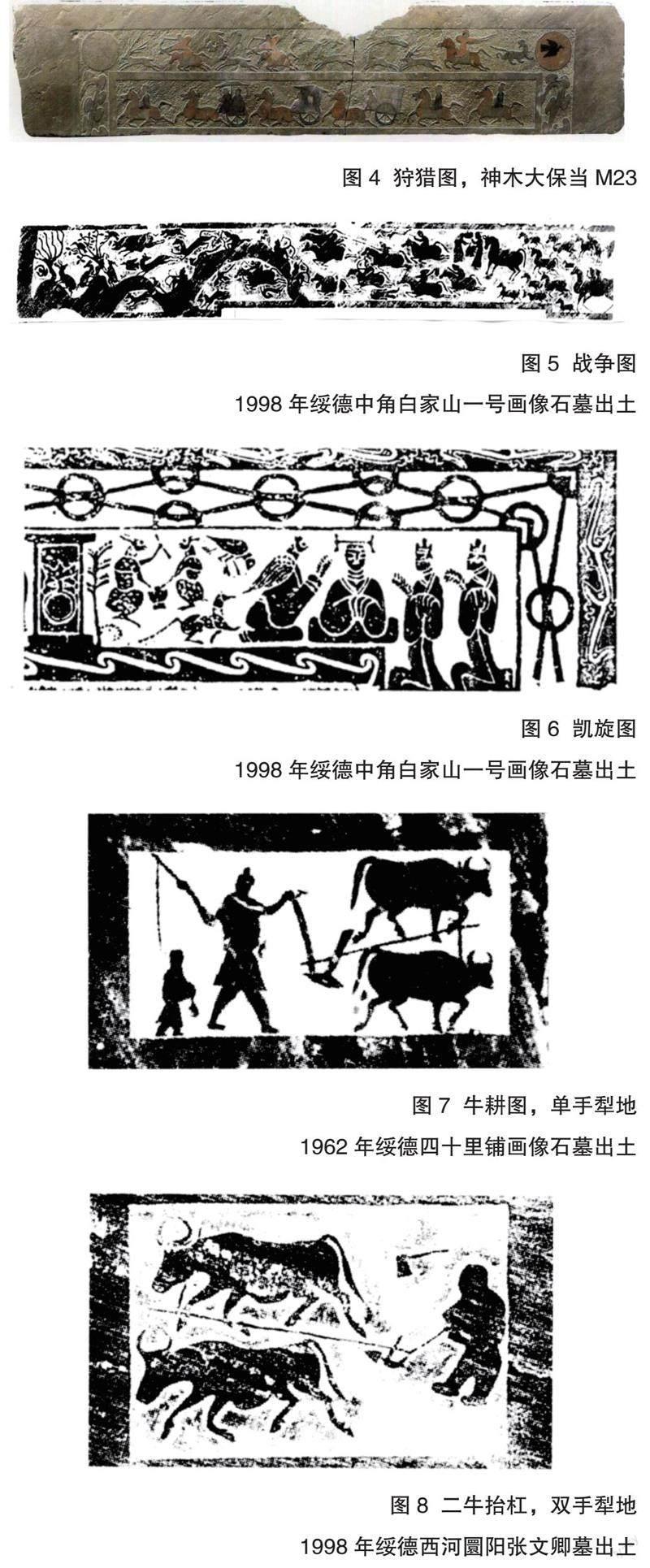

陕北汉画像石中的狩猎图,把较多的人物形象和动物形象以并行铺成的方式组合在一幅图内,使得整个画面显得饱满而有序。如神木大保当的M23狩猎图(图4),其上半部分见三名猎手和六只形态、动作各异的野鹿及一猛虎形象。前两个猎手全力追射其马前飞奔的鹿,后一猎手反身回射一虎,其间一只猎鹰在抓捕野兔,猎手身形矫健,执弓挟矢,引满欲射。鹿或拼命逃窜或惊慌回首;猛虎中箭后回首怒嚎,欲与猎手决一死战。整幅画面刻画形象、生动,使观者身临其境。

在陕北地区汉画像石中,表现军事战备题材内容的现象非常普遍。汉时陕北属边塞军事重地,战争多有发生,部分工匠就将自己所见的战争境况写实地刻画于画像石之上。如绥德白家山就见有大量描绘战争内容的画像石,既有战争厮杀场景(图5),亦有凯旋大捷场景(图6)。画面中的将士皆手持戈矛,纵马飞奔,队列整齐,人数众多,可以看出当时陕北作为军事重镇,武备完善,军容严整,有着很高的战斗力。

三、农耕生活

除了发达的畜牧经济,汉代陕北地区的农耕经济也得到了很大的发展。当时最先进的农耕技术在陕北地区开始运用,大大推动了当地经济的发展。绥德汉画像石反映农业生产的题材十分广泛,如牛耕(图7)、翻地(图8)、播种、拾粪、秋收等。绥德四十里铺出土画像石有《牛耕图》,农夫一手策鞭引牛,一手扶犁耕田。白家山汉墓画像石上的《翻地图》,刻画树上系一粮袋,地头置一水罐,农夫四人高举镢头翻地。这些图画反映出当地农垦发达,普遍使用耕牛、铁犁的农业场景。

四、娱乐活动

汉代主要的娱乐形式为音乐、舞蹈和杂耍,歌舞活动有着广泛的社会基础,在民间相当普及。古代社会把歌舞、音乐演奏和杂耍统称为“百戏”,也叫“角抵戏”,涵盖流传在民间的各种艺术表演形式。在汉王朝相继派遣张骞、班超出使西域后,各少数民族的文化元素传入中原,极大地丰富了乐舞百戏的繁荣和发展,特别是西汉初年擅长乐舞的龟兹国内迁到榆林城北,后又置为龟兹县后,把他们的歌舞技艺带到陕北与当地汉民族融合,加之北匈奴等民族的影响,使得陕北地区的汉代百戏出现五彩缤纷、繁荣兴盛的局面。汉画像石中大量的乐舞“百戏图”正是这一现象的充分表现,见有建鼓舞、踏盘舞、武舞以及弄丸、倒立、斗兽、骑射等,这反映出从皇帝到诸侯、各级官僚、地主不仅生前过着穷奢极欲的生活,而且也想在死后把这种享乐带到阴间世界。

五、总结

汉代时期,陕北地处边郡,各民族之间的相互融合,使当地的汉画像石墓表现出以华风为基础兼具习染胡风的独特风格,具有鲜明的地域特色,其构图、题材偏向于反映汉代陕北的墓葬信仰、狩猎游牧、边塞军事武备、农耕、娱乐活动等特有的民俗风情。通过考古发掘出土的实物资料与历史文献相结合的方法探究得出陕北画像石独特题材的出现,和陕北当时的自然环境、社会生产方式、崇尚厚葬、“灵魂不死”的信仰及民族冲突与融合等因素息息相关。

参考文献:

[1]陕西省博物馆、陕西省文物管理委员会合编.陕北东汉画像石刻画选[M].北京:文物出版社,1959.

[2]吴兰.陕西绥德汉画像石墓[J].文物,1983(05):28-32.

[3]戴应新,李仲煊.陕西绥德县延家岔东汉画像石墓[J].考古,1983(03):233-237.

[4]方韬译著.山海经·西山经[M].北京:中華书局,2009:30.

[5]司马迁.史记·匈奴列传[M].北京:中华书局,1965:3341.

作者简介:

高雪雪(1993—),女,汉族,安徽淮北人。本科学历,阜阳市文物管理中心文博助理馆员,研究方向:文物保护。