中国上市金融机构风险传染研究

刘晓星 任超 李绍芳

基金项目:本文获国家自然科学基金面上项目“流动性循环与金融系统安全:影响机制及其监控研究”(基金号:72173018)的资助。

作者简介:刘晓星(1970—),男,湖南隆回人,东南大学经济管理学院教授、博士生导师,研究方向为金融工程与风险管理;任超(1988—),男,安徽芜湖人,东南大学经济管理学院博士研究生,研究方向为金融工程与风险管理;李绍芳(1984—),女,河南鹤壁人,东南大学经济管理学院副教授、博士生导师,研究方向为金融风险、资产定价。

摘要:随着金融创新和金融科技的发展,金融机构作为金融体系的核心载体,相互间的关联网络日益紧密,跨机构的风险传染程度不断增加。从风险溢出视角,基于TENET模型构建风险溢出动态关联网络,深入研究金融机构间风险传染的方向和路径,结合2014~2021年我国金融机构间的相关数据,实证分析我国金融机构间非线性风险溢出网络结构和风险溢出水平。研究发现,我国金融机构系统性风险水平呈现周期性变化,非线性特征明显,其中证券部门的风险溢出强度最高,金融科技机构的系统性风险溢出逐渐增强,银行部门吸收了其他金融机构的大部分风险溢出,在维持金融系统稳定方面发挥了主要作用。当前,要进一步重视金融科技的监管应用,加强对系统性金融风险跨部门传染的监管,守住不发生系统性金融风险的底线。

关键词:系统性金融风险;TENET;风险溢出;非线性测度

文章编号:2095-5960(2023)03-0039-11;中图分类号:F832.5;文献标识码:A

一、引言

近年来,随着金融科技的发展和金融机构间业务的不断创新,金融机构间关联水平逐渐提高,扩大了金融风险在金融机构间的传染程度。2007年全球金融危机的爆发以及2015年我国股票市场的股灾事件让学术界和监管当局对系统性风险有重新的认识和评估,“太关联而不倒”(Too Interconnected To Fail)被国内外学者所关注。党的二十大报告中指出“健全资本市场功能,依法将各类金融活动全部纳入监管,守住不发生系统性金融风险的底线”,保持金融系统稳定发展已成为国家安全的重要组成部分。

在我国加速开放金融业的背景下,金融机构间以及跨金融部门关联联系加深,从而放大了风险的传染效应。与此同时,过高的关联度,一方面会扩大风险敞口的影响范围,风险在极端事件的冲击下快速扩散;[1]另一方面会提高引发系统性金融风险的概率,从而增加了预防系统性金融风险的难度。不仅如此,2018~2021年所发生的极端事件对我国系统性金融风险产生明显影响。[2]此外,随着金融科技的迅速发展,不仅促使金融机构间的风险溢出水平提高,而且加剧了风险的跨部门传染效应。[3]因此,就我国金融体系而言,在维持金融系统稳定并守住不发生系统性金融风险的背景下,准确测度金融机构的关联程度和风险溢出水平,并识别风险传染路径有重要意义。

纵观现有研究,在测度我国金融机构系统性金融风险的文献中较少考虑金融机构间的非线性影响。现有文献较少研究我国金融机构间尾部事件驱动网络的动态关联关系,而且忽略了金融科技机构对系统性金融风险的影响。鉴于此,本文的主要贡献有:基于关联网络视角,借鉴Hrdle等提出的研究模型TENET(Tail Event driven Network)构建我国金融机构间风险溢出网络[4],不仅可以有效测度非线性系统性金融风险,还可以揭示金融机构间的动态关联关系;将金融科技机构纳入风险溢出网络的构建,并测度风险溢出和吸收强度和系统性金融风险贡献度;从三个层面测度我国金融机构的风险溢出和吸收水平,有效识别风险传染路径和金融机构的系统重要性贡献度。

二、文献综述

金融科技(FINTECH)是由金融(Finance)和科技(Technology)的合成词,最初的定义将金融知识和信息技术融合为一体。金融科技的发展具有两面性,一方面能够提升金融服务的效率和内在活力,有利于降低小微企业的流动性风险。[5]从企业创新和财务风险的角度出发,金融科技机构能够降低企业金融杠杆和财务费用,降低了企业的财务风险,并提高了技术创新产出。[6-8]另一方面,由于金融科技机构业务的多样性,导致跨部门风险传染加速,进而扩大了风险传染面积。[9]由于金融科技在风险传染中的隐蔽性,使得系统性金融风险的复杂性和突发性更为突出。[10]金融科技的高速发展加剧了机构间的风险传染效应,进而导致跨部门风险传染水平不断上升。[11]

長期以来,系统性金融风险被世界各国广泛关注,学术界也就系统性金融风险的测度与传染展开深入探讨。随着金融机构相关关系的不断加深,风险的测度和传染路径的识别对防范系统性金融风险尤其重要。其中,在险价值(VaR)作为被广泛应用的风险测度方法,度量了样本期间内资产可能损失的最大值。随着风险测度方法的不断发展,以尾部风险为主要研究对象的测度方法被应用于衡量风险溢出强度,并进一步观测系统性金融风险的整体水平,如ΔCoVaR[12],MES[13],SES[14]和SRISK[15]等方法。此外,基于上述方法的代表性研究包括刘晓星等[16]、梁琪等[17]、欧阳资生和莫廷程[18]以及杨子辉等[19]。CoVaR和MES等方法通过损失价值的规模衡量系统性金融风险水平,然而金融机构间关联度的提高在一定程度上放大了风险溢出强度,“太关联而不倒”(Too Interconnected To Fail)被国内外学者所关注。其中,度量金融机构相关系数并构建关联模型被广泛应用于系统性金融风险的测度。[20]

近年来,网络模型被广泛地应用于风险的模拟和度量。从网络的视角考察风险溢出效应不仅可以在一定程度上刻画风险溢出的方向,也能测度跨金融部门风险传染程度。[19]使用网络分析方法主要从四个层面对风险传染效应进行研究:通过收益相关性研究机构关联性以及风险传染。[21]从均值溢出网络的视角,Granger因果关系与MS-FAVAR用于构建多部门网络研究系统性金融风险。[22,23]从波动溢出网络的视角,利用方差分解和波动溢出构建有向权重波动溢出网络,测度金融机构间关联度与风险传染路径。[24,25]从风险溢出网络的视角,尾部风险溢出网络用于测度系统性金融风险,并识别出金融系统重要性机构。[4,26,27]

综合已有相关研究,ΔCoVaR、MES、SES和SRISK方法考虑了风险传染的路径方向,但未研究网络中尾部风险溢出效应,因此,高度关联的金融机构的系统性金融风险被低估了。[28]相关系数和主成分分析法仅测度了总体系统性金融风险水平,却无法识别风险传染的路径方向,缺少衡量个体金融机构的风险敞口。[24]虽然Granger因果检验和方差分解方法测度了金融机构相关关系的网络效应,但Granger因果检验方法仅考虑了两两之间的相关关系,不能准确测度尾部风险。[29]此外,现有文献常以线性基准考察金融机构间的风险溢出效应,鲜有考虑机构间的关联关系以及风险传染的路径呈现非线性变化。[30]

鉴于此,利用非线性方法测度系统性金融风险,并从网络的视角观测风险传染水平和路径十分必要。Hrdle等提出TENET有效解决了上述问题,其不仅运用非线性方法测度系统性金融风险,还有效观测了风险传染效应和方向。[4]纵观现有研究,相较于 CoVaR等方法,利用TENET模型的研究相对较少,且这类文献主要关注金融机构间风险溢出的静态关系,而对动态风险溢出效应以及风险传染路径的研究较少;再者,现有研究主要关注金融科技机构、银行机构和证券机构的风险传染效应,较少考虑金融科技机构、保险机构和多元金融机构之间的风险传染效应和路径中所扮演的角色。然而,相关金融科技的研究表明,由于金融科技机构的高关联性,导致金融风险跨部门流动,从而使系统性金融风险跨部门传染。[3,7]本文尝试对现有文献作出有益补充。本文采用非线性方法测度2014~2021年我国72家上市金融机构的系统性金融风险,在此基础上采用TENET模型构建风险溢出的动态关联网络,从金融机构间和跨金融部门两个研究方面深入考察风险传染关系,并着重考察金融科技机构在风险溢出的动态关联网络中风险溢出规模以及在风险传染中的角色。在本文结论的基础上,提出对于系统性金融风险监管机制的建议,使得本文研究具有重要的现实意义。

三、 研究方法与数据说明

(一)模型设定

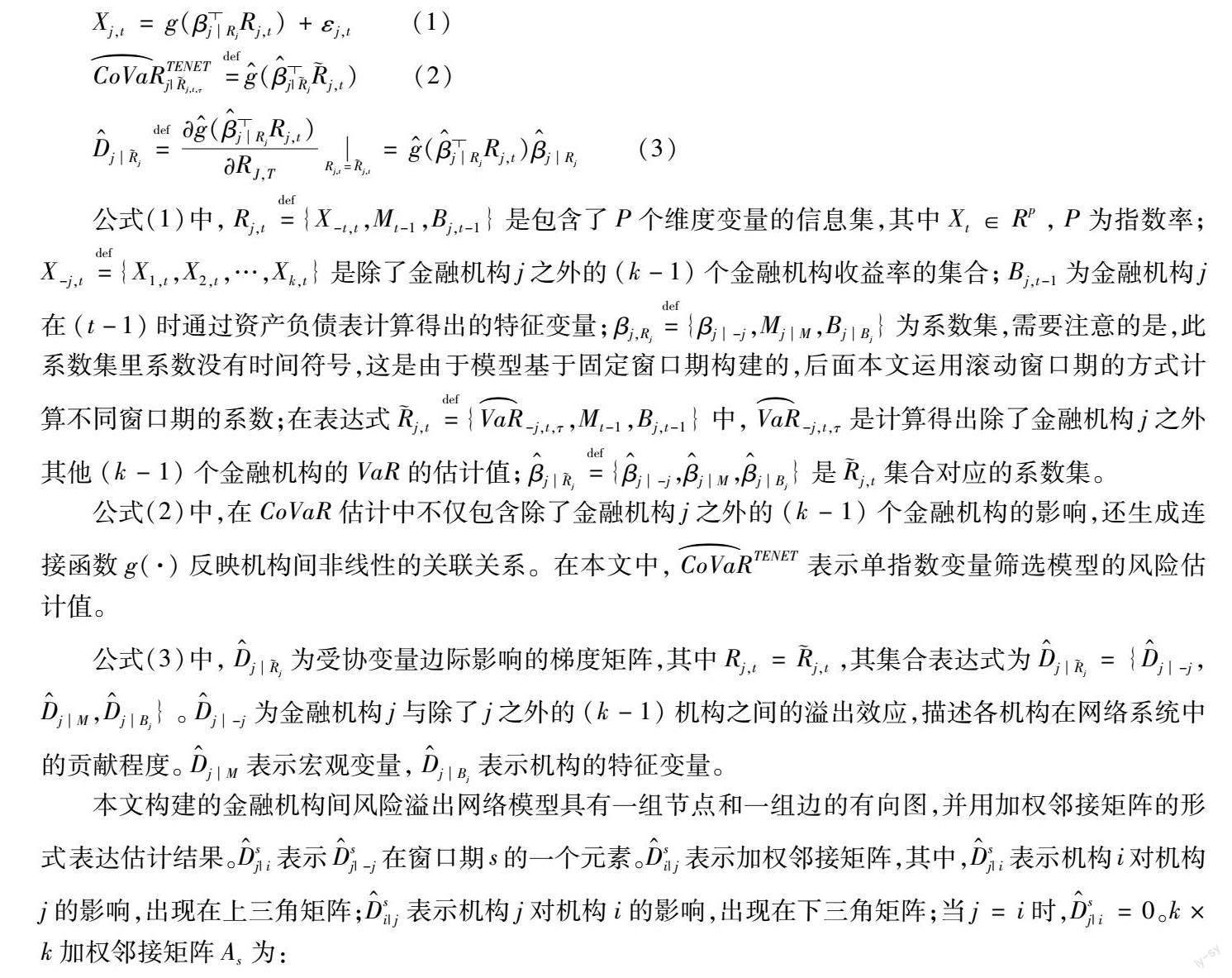

本文以TENET模型作为理论框架,基于非线性方法测度系统性金融风险,在此基础上结合梯度矩阵构建关联网络,并考察金融机构间的风险溢出强度和吸收强度的关系。[4]

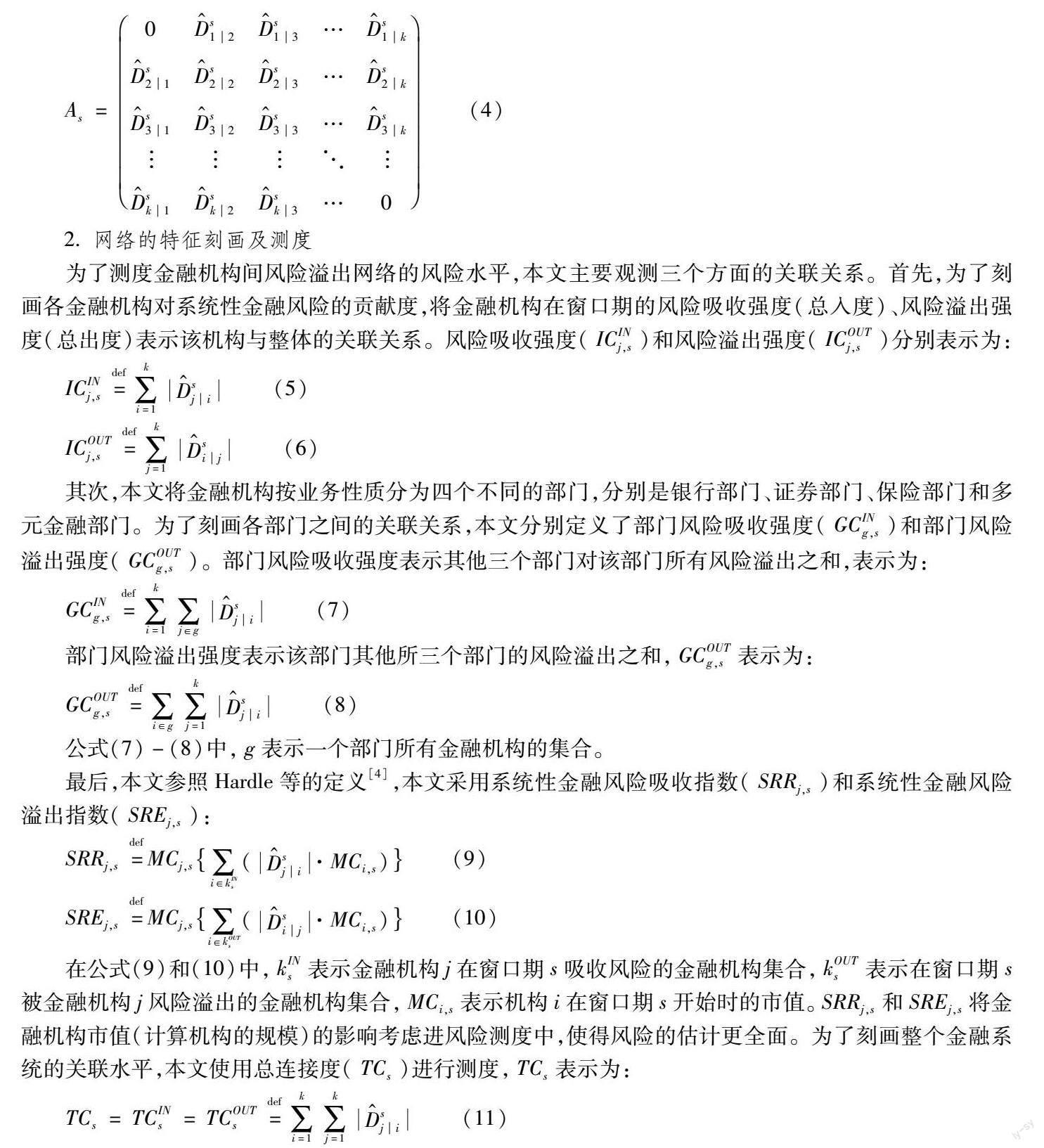

1 网络模型构建

在TENET模型的構建中,首先通过滚窗分位数回归估计每个金融机构的VaR。本文通过Hrdle等的经验[4],运用非线性Lasso分位数回归和单指数变量筛选的模型,在考虑非线性关联关系的基础上得到每个金融机构在其他金融机构极端风险条件下的CoVaR。在CoVaR的计算中,不仅包含了金融机构的资产回报率和作为控制变量的宏观经济变量,还引入了该金融机构的财务指标作为控制变量。这样的设置能够更大化地构建由流动性或风险敞口等引起的金融机构间风险溢出路径。

(二)研究样本与变量

本文主要以中国2014年1月1日至2021年9月30日上市金融机构作为研究样本,基于数据完整性和连续性原则,筛除了样本期间内股票数据不连续或不完整的机构,最终收集了72家金融机构数据进行分析,数据来源于Wind数据库。考虑到股票数据是高频数据,其噪声问题和股息等问题,本文选取复权周频收益率进行分析,共399组周度观测值。为了充分研究TENET模型,本文选取了金融机构的资产回报率作为解释变量,宏观经济变量作为状态变量,并引入了金融机构的财务指标作为控制变量,其具体定义如表1所示。

变量名称定义收益率Xi,t=ln(Pi,t/Pi,t-1),Pi,t表示金融机构i在第t周的收盘价M1短期流动性差价3个月期Shibor-3个月期国债收益率M2短期国债收益率差3个月国债收益率差M3期限利差10年期国债收益率-3个月期国债收益率M4信用利差10年期3A企业债收益率-10年国债收益率M5市场收益率沪深300指数收益率M6市场波动率由GARCH(1,1)计算的沪深300指数条件方差M7地产业收益率Wind地产行业指数的周频收益率LEV杠杆率账面总资产/账面权益MM期限错配(短期负债-短期投资-现金)/总负债SIZE规模账面权益的对数MTB市账比权益市值 / 账面值金融机构周频收益率、变量和控制变量统计结构见表2。从表2中可知,金融机构收益率均值为0 0013,标准差在0 0615,样本的收益率波动较大。4个金融机构控制变量的变化存在很大差异,其中期限错配的最大值和最小值相差最大,而均值与前2者也有很大差距,表明各机构间不同的财务政策差异化明显,更能凸显出下面研究风险传染的差异化。

四、实证结果分析

本文利用TENET模型对系统性金融风险的度量,并从三个层面分析我国金融机构间风险传染路径的动态演化规律。

(一)金融机构整体关联度分析

本文设定的分位数水平τ=0 05,采用滚动窗口(窗口期选用48周)和周频,将每个窗口期的估计值加总取绝对值得总值CoVaR和VaR,如图1所示。相较于杨子晖等的研究[19],非线性CoVaRTENET和线性CoVaR的变化趋势相近,尤其在2015年6月风险爆发时激增至最大值,呈现出“迅速爆发”的特征。然而,在2016年1月出台熔断机制时期,非线性CoVaRTENET迅速增长至高点,但线性CoVaR无大幅变动,可能未采用滚动窗口方法导致低估了系统性风险水平。

图1金融机构总体CoVaR值和VaR值图2金融机构风险溢出网络总连接度(TC)通过对CoVaRTENETj∣j,t,τ的估计得出金融机构间风险溢出值,再利用公式(3)估计出D^j∣j并构建金融机构间动态风险溢出网络。图2表明了金融机构在样本期内总体连接度的波动特征。可以看出,在样本期间内,我国金融机构在2015年1月至2016年9月这段时期波动剧烈。在2015年股灾事件爆发时,金融机构间关联度由逐步上升突然转变为急速上涨,2015年11月达到峰值,在2016年8月断崖式下降,在2017年2月跌至最低值。经过股灾之后的1年,金融机构间总连接度缓慢上涨。由于中美贸易争端,2018年2月至2019年8月,总连接度保持低水平震荡。2020年的新冠疫情导致我国各地区封城,在我国全力支持抗疫和积极推进企业复工的背景下,人民银行1月31日实行3000亿专项再贷款并提供优惠利率。专项再贷款业务的发展使金融机构间总连接度开始上升。结合2015年、2018年和2020年的三次异常值,监管部门应在经济过热时提高警惕,预防金融机构间直接关联或间接相关关系导致系统性金融风险迅速积聚。

(二) 跨部门风险溢出水平分析

1 各金融部门风险溢出水平分析

本文根据证监会行业分类,将72家金融机构分成四个部门,分别为证券部门共31家机构,银行部门共17家机构,保险部门共6家机构和多元金融部门18家机构,金融科技机构在证监会行业分类中并入了多元金融机构。根据国际金融稳定理事会(FSB)给出“市场基础设施服务”这一项核心定义,本文样本中有4家金融科技机构(仁东控股、同花顺、新力金融和大智慧)。各部门的风险吸收强度和风险溢出强度为各金融部门内每个金融机构的风险吸收强度或风险溢出强度的和,如图3和图4所示。

图3金融部门风险吸收强度图4金融部门风险溢出强度由于在窗口期的金融机构总连接度(TCs)是各部门风险吸收强度TCINs之和(或各部门风险溢出强度TCOUTs之和),如公式(11)所示,所以TCINs(或TCOUTs)可以诠释TCs的变化。对比图3和图4,除了保险部门的风险吸收强度在样本期间相对平稳以外,其他三个金融部门的风险吸收强度都有极端值出现,且呈现大幅度波动。在股灾影响期间,证券部门的风险吸收强度最高,对总连接度的贡献最大。在2017年11月,为了维护金融稳定,中国人民银行联合银保监会和证监会发布了《资管业务意见》,使得资本市场震荡。此期间除了证券部门的吸收强度上升外,其他三个金融部门的风险吸收强度都有所下降。在中美贸易摩擦期、新冠疫情集中暴发期和后疫情时期,证券部门仍然是影响总连接度的最主要部门。同时,从图4风险溢出强度的变化来看,变化趋势以及其极端值与风险吸收强度类似。

2 跨金融部门风险溢出水平分析

为了更精确地观测金融机构在网络中的角色,本文根据矩阵As,如公式(4)所示,我们研究了样本期金融机构风险溢出网络。在2014年的货币宽松时期,银行部门吸收证券部门的风险比较多。在2015年至2017年的股灾爆发期以及其滞后影响期,金融部门间和跨部门的风险溢出水平都很高,证券部门在这期间对其他金融部门的影响最大。证券部门和多元金融部门的相互跨部门的风险溢出程度最高。在中美贸易摩擦期间,证券部门仍然是对多元金融机构风险溢出强度最高。此外,多元金融部门在此期间与证券部門相互传染极其剧烈。在2020年新冠疫情暴发期间,多元金融部门扮演了风险溢出的主要角色。其中,同花顺(300033 SZ)的跨部门风险溢出程度尤其明显。在后疫情时期,证券部门重新扮演了风险溢出的主要角色。

综上所述,通过对金融部门以及跨部门间风险传染的路径和规模分析,我国系统性金融风险随着经济发展程度的变化而增减,但值得关注的是,系统性金融风险不仅在证券部门和银行部门的扩大,多元金融部门(比如金融科技机构)也发挥着举足轻重的角色。金融科技机构的高关联性特征可能成为引起系统性金融风险的主要诱因。

(三)金融机构间动态关联水平分析

1 金融机构间动态风险溢出水平与风险吸收水平分析

由于每年的周数不同,本文采用每年的年平均数表示关联度和影响程度。根据金融机构的年均风险吸收强度(ICINj,s)的变化趋势来看,2014年至2021年内,金融机构的ICINj,s较低且较平均,只有极少数金融机构的ICINj,s较大,而且基本集中在股灾和房地产泡沫期间。2014年在货币宽松周期下,ICINj,s总体呈现上升趋势,与总连接度(TCs)变化一致。在2015年至2016年间,ICINj,s呈现快速上涨,并分别达到最高点,其变化趋势也与TCs变化一致。表3给出了风险吸收指数(ICINj,s)和风险溢出指数(ICOUTj,s)最高的前5家金融机构的相关信息。由表3可发现,风险吸收强度(ICINj,s)最高的前5位中,证券机构的占比最多,在样本期间内的风险吸收强度最高,尤其在风险积聚时期吸收的风险较多;银行机构的占比波动性较高,在高风险时期的风险吸收水平明显加强,有效分担了大部分风险;除了新冠疫情时期外,保险机构的风险吸收强度相对稳定;多元金融机构的风险吸收强度呈现逐年增长趋势,值得关注的是,金融科技机构逐渐成为风险吸收的主要机构。

相比较风险吸收强度(ICINj,s)而言,金融机构的风险溢出强度(ICOUTj,s)在样本期间内出现极大值和极小值的概率较高。整体风险溢出强度在2014年比较低,但在年末逐渐上涨。由表3可发现,证券机构在经济过热时期的ICOUTj,s最高,成为最主要的风险输出者,随后逐渐降低;银行机构在样本期间内的ICOUTj,s呈现稳定低水平状态;保险机构与银行机构相似,稳定维持较低的ICOUTj,s;多元金融机构的ICOUTj,s逐年上涨,在新冠疫情时期达到最高水平,其中,金融科技机构(如大智慧和同花顺等)在样本期内的ICOUTj,s均处于高位,成为风险传染路径的最主要节点。

综合而言,证券机构的风险吸收强度和溢出强度都很高,证券机构间的风险相互传染现象明显。银行机构在高风险时期的溢出强度远低于吸收强度,起到了金融稳定器的作用。保险机构的风险吸收强度和溢出强度均处于较高水平,保险机构间的风险相互传染现象也较为明显。金融科技机构的风险溢出强度明显高于风险吸收强度,在不同时期成为风险传染的主要源头或传染路径的主要节点。

2 金融机构的风险吸收与溢出水平分析

本文基于金融机构的动态关联关系与规模的影响,并采用公式(9)和(10)测度各金融机构在窗口期的系统性金融风险吸收指数(SRRj,s)和系统性金融风险溢出指数(SREj,s)。由表4可知,样本期间内,银行机构和保险机构的SRRj,s比较高,属于最大的系统性金融风险吸收机构。在2017年和2018年,同花顺(金融科技机构)的SRRj,s很高。由于2020年的货币宽松政策,证券机构的SRRj,s极高,前5机构全是证券机构。金融机构的SREj,s变化趋势与SRRj,s类似,在2014年和2020年的货币宽松期间,证券机构的SREj,s较高;在2015年至2016年的股灾和资产泡沫时期,银行机构和保险机构的SREj,s较高;在2017年至2019年期间,多元金融机构的SREj,s较高;在2021年的后疫情时期,保险机构和银行机构的SREj,s增长至较高水平。

综上所述,考虑到部门之间的差异,同一个金融机构在系统性金融风险吸收强度和系统性金融风险溢出强度不同。银行部门和保险部门的SRRj,s比SREj,s高;证券部门的SRRj,s的变化趋势和SREj,s的变化趋势相似,呈现周期性变化;多元金融部门的SREj,s比SRRj,s高。

(四) 金融科技机构在动态关联网络中的进一步分析

为了进一步分析金融机构间的动态风险吸收与溢出关系,本文着重研究了样本期内每年前十组关联度最高的金融机构信息。由表5可知,在2014年货币宽松时期,华泰证券对光大证券的风险溢出最高,华泰证券关联的机构最多。2015年和2016年,光大银行和光大证券是风险吸收最多的金融机构;由于中美贸易摩擦和新冠疫情的原因,2017年至2021年期间,金融机构间的关联关系逐渐降低。值得关注的是,金融科技机构与银行、证券机构的关联度快速上升,成为风险传染的中轴点。

(五)稳健性检验

上述模型以τ=0 05的分位数水平刻画我国金融机构风险溢出网络。为验证上述结论的稳健性,本节将使用分位数水平τ=0 01 进行稳健性检验,如图5所示。其中,大部分窗口期的CoVaR大于VaR,意味着条件风险更大,说明我国金融机构间存在显著的风险溢出效应。相比较于VaR,CoVaR的震荡幅度较小。

五、结论及政策建议

本文基于中国金融机构风险溢出的动态关联网络视角,选取2014年至2021年中国上市金融机构的股票收益率数据,采用单指数模型和非线性分位数Lasso回归估计的TENET模型构建网络,从三个层面分析了我国金融机构间风险传染路径和效应,识别动态关联网络中风险溢出的系统重要性机构。研究结论表明,我国金融机构系统性金融风险呈现周期性变化,其在经济过热时期显著增强;同时系统性金融风险具有明显的“尾部风险驱动”特征,其在尾部风险事件下(如2015年股市动荡期间)会迅速攀升并达到阶段性峰值。进一步,从系统性金融风险的传染特征看,系统性金融风险具有明显的跨部门、跨机构传染效应。就部门层面而言,证券部门是主要的风险传染源,银行部门则吸收了大部分来自其他部门的风险溢出。多元金融部门虽整体规模较小,但随着与其他部门关联性的增强,该部门的风险溢出强度逐渐增加,其对总体系统性金融风险的贡献度在近年来显著提升。就机构层面而言,体量较大的金融机构系统性金融风险溢出水平较高;国有银行和国有保险机构吸收了大部分风险,成为我国金融机构的稳定器;金融科技机构的风险吸收强度和风险溢出强度持续处于高位,成为风险传染的源头和传染路径中的重要节点。由于我国大部分金融机构上市时间较晚,研究样本数量较少,样本时间维度较短,对于我国金融系统的剖析不够全面。在后期的算法研究中,可采用其他分位数算法替换TENET中lasso分位数算法(比如神经网络分位数方法),优化算法的效率。

上述研究结论对我国防控系统性金融风险有如下启示。一方面,监管当局应当加强对于系统性金融风险的动态监管,并重点关注经济过热时期以及尾部风险事件下系統性金融风险的变化。对于高风险溢出性和高风险吸收性的金融机构,监管当局可从个体和整体两个层面加强:在个体管治层面,金融机构可将风险进行统一整理汇总,并纳入统一的体系下评估和管控风险,对本机构进行全方面分析和监管;在整体管治层面,相关部门可协助金融机构搭建实时和高效的融资渠道,并要求其建立足够的流动性储备应对突发的流动性危机,避免由于流动性不足而产生风险。另一方面,对于不同金融部门,应根据其在系统性金融风险传染路径中承担的不同角色采取差异化监管,进而及时发现系统性金融风险传染源头,有效切断风险传染的路径,提高我国金融系统的稳定性。对不同金融部门采取差异化监督管理力度,并关注不同金融部门的关联关系,降低不同金融部门间的过高关联度并减少风险跨部门的多路径传染;在关注系统重要性机构时,不仅注重其规模大小,还应该通过识别风险溢出强度与吸收强度指标判别金融机构在金融体系中的重要性,缩小风险传染的影响。此外,金融科技机构在风险传染中的作用应被高度重视,需重点关注金融科技机构在系统性金融风险传染中的“源头”角色或“中轴”作用。

参考文献:

[1]杨子晖, 张平淼, 陈雨恬. 风险共振还是风险分散——基于尾部事件下风险结构的关联研究[J]. 经济学(季刊), 2021, 21(6): 2127~2152.

[2]石广平, 刘晓星, 段聪颖. 系统性金融风险的度量及其时变经济效应研究[J]. 商业经济与管理, 2022(3): 87~100.

[3]Lee, I. & Y. J.Shin. Fintech: ecosystem, business models, investment decisions, and challenges[J]. Business Horizons, 2018, 61(1): 35~46.

[4]Hrdle, W. K. , W. Wang, & L. Yu. TENET: tail-event driven network risk[J]. Journal of Econometrics, 2016, 192(2): 499~513.

[5]盛天翔, 范从来. 金融科技、最优银行业市场结构与小微企业信贷供给[J]. 金融研究, 2020(6): 114~132.

[6]冯素玲, 赵书,吴昊悦. 金融科技对企业财务风险的影响及其内在机理——兼论金融监管的门槛效应[J]. 改革, 2021(10): 84~100.

[7]王小燕, 张俊英, 王醒男. 金融科技、企业生命周期与技术创新——异质性特征、机制检验与政府监管绩效评估[J]. 金融经济学研究, 2019, 34(5): 93~108.

[8]Lee I., and Y J. Shin. Fintech: ecosystem, business models, investment decisions, and challenges: 1[J]. Business Horizons, 2018, 61(1): 35~46.

[9]李跃然,陈忠阳. 发展中的金融科技:影响与对策[J]. 科技管理研究, 2021, 41(24): 18~26.

[10]方意, 王羚睿, 王炜,等. 金融科技领域的系统性风险:内生风险视角[J]. 中央财经大学学报, 2020(2): 29~37.

[11]王道平, 刘杨婧卓, 徐宇轩,等. 金融科技、宏观审慎监管与我国银行系统性风险[J]. 财贸经济, 2022, 43(4): 71~84.

[12]Adrian, T. & M. K. Brunnermeier. CoVaR[J]. American Economic Review, 2016, 106(7): 1705~1741.

[13]Acharya, V., R. Engle, & M. Richardson. Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks[J]. American Economic Review, 2012, 102(3): 59~64.

[14]Acharya, V., L. Pedersen, T. Philippon, & M. Richardson. Measuring systemic risk[J]. The Review of Financial Studies, 2017, 30(1): 2~47.

[15]Brownlees, C. & R. F. Engle. SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk[J]. The Review of Financial Studies, 2017, 30(1): 48~79.

[16]刘晓星, 段斌, 谢福座. 股票市场风险溢出效应研究:基于evt-copula-covar模型的分析[J]. 世界经济, 2011(11): 145~159.

[17]梁琪, 李政, 郝项超. 我国系统重要性金融机构的识别与监管——基于系统性风险指数srisk方法的分析[J]. 金融研究, 2013(9): 56~70.

[18]欧阳资生, 莫廷程. 基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究[J]. 统计研究, 2017, 34(9): 36~43.

[19]杨子晖, 陈雨恬, 谢锐楷. 我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究[J]. 金融研究, 2018, 460(10): 19~37.

[20]Huang, X., H. Zhou, & H. Zhu. A framework for assessing the systemic risk of major financial institutions[J]. Journal of Banking & Finance, 2009, 33(11): 2036~2049.

[21]Brunetti, C., J. H. Harris, S. Mankad, & G. Michailidis. Interconnectedness in the interbank market[J]. Journal of Financial Economics, 2019, 133(2): 520~538.

[22]Dungey, M., T. J. Flavin, & D. Lagoa-Varela. Are banking shocks contagious? evidence from the eurozone[J]. Journal of Banking & Finance, 2020, 112: 105386.

[23]Billio, M., M. Getmansky, W. L. Andrew, & L. Pelizzon. Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors[J]. Journal of Financial Economics, 2012, 104(3): 535~559.

[24]Diebold, F. X., & K. Yilmaz. On the network topology of variance decompositions: measuring the connectedness of financial firms[J]. Journal of Econometrics, 2014, 182(1): 119~134.

[25]Yang Z., and Y. Zhou. Quantitative easing and volatility spillovers across countries and asset classes[J/OL]. Management Science, 2017, 63(2): 333~354[2022-03-09].

[26]朱子言, 劉晓星. 系统性风险溢出与脆弱度——基于中国上市金融机构尾部风险感知的研究[J]. 金融经济学研究, 2023, 38(2): 20~34.

[27]李绍芳, 刘晓星. 中国金融机构关联网络与系统性金融风险[J]. 金融经济学研究, 2018, 33(5): 34~48.

[28]刘吕科, 张定胜, 邹恒甫. 金融系统性风险衡量研究最新进展述评[J]. 金融研究, 2012(11): 31~43.

[29]Hautsch, N., J. Schaumburg, & M. Schienle. Financial network systemic risk contributions[J]. Review of Finance, 2015, 19(2): 685~738.

[30]杨子晖, 陈雨恬, 陈里璇. 极端金融风险的有效测度与非线性傳染[J]. 经济研究, 2019, 54(5): 63~80.

Abstract:With the development of financial innovation and financial technology, financial institutions, as the core carrier of the financial system, are increasingly related to each other. Therefore, the degree of risk contagion across institutions is increasing. From the perspective of Risk Spillover, this paper constructs a dynamic correlation network of Risk Spillover model Based on TENET to study the direction and path of risk contagion among financial institutions, and the dynamic evolution mechanism of Risk Spillover intensity. The data of Chinese financial institutions from 2014 to 2021 is selected to empirically analyzes the nonlinear risk spillover network structure and Risk Spillover level among the institutions. It is found that the systemic risk level of Chinese financial institutions presents periodic changes and nonlinear characteristics. In addition, the Risk Spillover intensity of the securities sector is the highest. Furthermore, the Systemic Risk Spillover of financial technology institutions is gradually increasing. Moreover, the banking sector absorbs most of the Risk Spillover of other financial institutions, which plays a major role in maintaining the stability of the financial system. It is suggested that the regulatory application of financial technology should be noticed. The supervision of cross-market risk contagion among financial institutions should be strengthened. The recommendations of this paper can help Chinas financial risk prevention system to keep the bottom line of systemic financial risk nonoccurrence.

Key words:systemic risk;TENET;risk spillover;nonlinear measure

责任编辑:吴锦丹 萧敏娜 常明明 张士斌 张建伟 张领