虚假诉讼罪的司法检视与惩治防控

赵靖 毛海霖 杨蜜

摘 要:近年来虚假诉讼刑事案件呈上升态势,严重损害司法权威和司法公信力。通过对虚假诉讼罪入刑以来西南地区基层人民法院的63份一审判决书进行司法检视,发现存在民刑衔接机制不畅、犯罪成本低且缺乏有效追责体系、检察监督力度不足等问题。为有效防范和惩治虚假诉讼犯罪,应从民刑衔接、追责体系、检察监督三个维度构建立体化惩治防控体系,发挥刑法的威慑力和导向作用,提升社会治理效能。

关键词:虚假诉讼罪 西南地区 司法检视 惩治防控

虚假诉讼罪是指自然人或者单位故意以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。[1]我国西南地区(本文指四川、贵州、云南、西藏及重庆三省一区一市)属于经济欠发达地区,近年来频发的虚假诉讼刑事案件一定程度上危及诚信社会建设和经济社会发展。通过对《刑法修正案(九)》将虚假诉讼行为纳入刑法规制以来,至2021年11月西南地区基层人民法院作出的63份一审判决书进行研究分析,发现受特殊的自然和社会经济因素影响,西南地区虚假诉讼罪案件具有独特性。

一、西南地区虚假诉讼罪实务样态

(一)案件数量总体呈上升趋势

相比其他地区而言,西南地区虚假诉讼罪案件数量较少。经统计,自2015年起,西南地区虚假诉讼发案呈总体上升趋势,但2021年有大幅回落。其中,2015年为0件,2016年为4件,2017年为5件,2018年为5件,2019年为15件,2020年为29件,2021年截至11月为5件(见图1)。

按照虚假诉讼罪的发案地区分布:西藏自治区无数据;四川最多23件,占案件总量的36.5%;重庆、云南均为16件,各占案件总量的25.4%;贵州较少,占案件总量的12.7%。

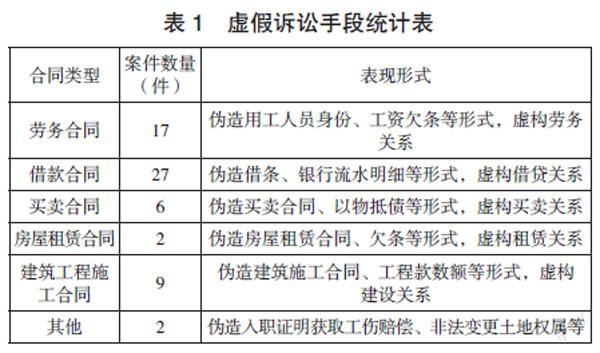

(二)虚假诉讼手段多样,主要以合同形式虚构民事关系

从63份判决书中看,劳动争议、民间借贷、以物抵债、工程建设、企业破产5大领域案件高发,被告人提起虚假诉讼的手段多样,但主要是以合同形式虚构债权债务关系,以此达到避免被人民法院强制执行财产、侵占他人合法财产或获取其他非法利益等目的(见表1)。同时,发现虚假诉讼行为贯穿“套路贷”型诈骗犯罪始终,此类案件有4件。在涉及單位犯罪的案件中,将单位列为被告的案件有3件。

(三)借“农民工讨薪”提起虚假诉讼的现象层出不穷

研究发现,以“农民工讨薪”为由向人民法院提起虚假诉讼的案件有16件,占全部案件的25.4%,其目的在于利用国家对农民工权益的重视,通过农民工工资转移的方式实现对资金的非法占有,主要发生在两类领域,一类是建筑工程施工领域,此类案件有11件,另一类是拆迁安置补偿领域,此类案件有5件。

(四)过分依赖民事调解结案,正常司法活动难以发现犯罪

从63份判决书中看,对虚构事实予以确认的案件有55件,其中民事调解案件有24件,先民事调解后判决案件有26件,先经其他单位调解(如人民调解委员会、劳动仲裁委员会)再请求人民法院确认的民事裁定案件有2件,因存在多笔虚假诉讼事实导致民事调解、民事判决或驳回起诉混合的案件有3件。另外,在审前自行撤回起诉的案件有1件,审理阶段人民法院发现虚假诉讼证据而驳回起诉的案件有5件,未知确认虚构事实与否的案件有2件(见图2)。

分析发现,研究样本中有明确虚假诉讼线索来源的案件有44件。其中人民检察院在民事行政检察监督中发现线索的案件6件,在接待当事人控告申诉中发现线索的案件2件,通过检察监督获取虚假诉讼线索来源的案件在所有案件中占比仅为18%。人民法院在审理或后续执行过程中发现虚假诉讼线索,向公安机关移送的案件有13件,在所有案件中占比为29%。其余虚假诉讼线索是在行政机关移送、被告人自动投案、被害人向公安机关报案或监察委员会在留置职务犯罪被告人中被发现。这说明虚假诉讼犯罪具有一定的隐蔽性,在正常的法庭审理和检察监督活动中往往难以被发现。

二、虚假诉讼罪治理的困境

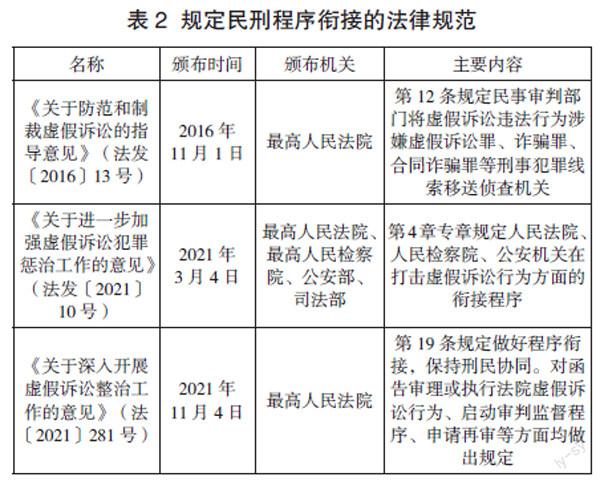

(一)民刑程序衔接不畅

为制裁和防范虚假诉讼犯罪,适应司法实务的迫切需求,司法机关不断出台司法解释,探索民刑程序的衔接机制,从顶层设计出发勾勒打击虚假诉讼犯罪的整体框架(见表2)。但实践中大部分虚假诉讼案件未能移送公安机关立案侦查。

1.负责涉嫌虚假诉讼犯罪案件移送的专职部门尚未建立或效果不佳。最高法、最高检、公安部、司法部《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》(以下简称《意见》)第10条规定了人民法院、人民检察院应当指定专门职能部门负责涉嫌虚假诉讼犯罪案件的移送。囿于基层法检两院“案多人少”的现状,目前设立专职部门移送虚假诉讼案件面临诸多困难。有的基层人民法检两院未按照《意见》指定专门职能部门,有的虽然指定了专职部门,但在查处虚假诉讼过程中的效果发挥也不明显。另外,该《意见》未明确公安机关是否指定专职部门负责接收涉嫌虚假诉讼犯罪的案件,经侦、刑侦、派出所等不同内部单位均可办理,由于没有成立专业办理虚假诉讼犯罪团队导致公安机关内部不同部门在证据收集标准方面存在较大差异。

2.公安机关对虚假诉讼犯罪案件立案标准尚不明确。缺乏明确的案件移送或立案标准,是民刑衔接不充分的一个重要表现。“由于缺乏客观具体的立案标准,法检机关难以判断满足何种情形应该移送公安机关。”[2]由此可见,民刑衔接不畅会直接导致打击犯罪效率降低。

(二)缺乏有效追责体系

司法实践中,提起虚假诉讼的当事人最常受到的处罚是罚款,严重者可能被司法拘留,此类处罚往往难以对当事人“伤筋动骨”。即使涉嫌构成犯罪,在人民法院或人民检察院将线索移送公安机关后,公安机关不立案或检察机关作出不起诉处理的情况也较多。据统计,2018年至2020年期间,重庆市检察机关民行部门移送虚假诉讼线索43条,公安机关立案21人,立案率仅为48.8%。检察机关办结的涉虚假诉讼犯罪38人,不起诉18人,不起诉率达到47.4%。又如,成都市在2019年受理虚假诉讼线索167件,立案95件,立案率仅为56.9%。[3]

民事诉讼法对虚假诉讼行为处罚,与我国刑法形成递进的追责关系。但从司法实践看,两法间的配合还处于衔接不畅的状态。同时,有些地区在探索建立虚假诉讼“黑名单”制度,将虚假诉讼行为纳入社会诚信体系建设并反映到个人征信中,但此类措施仅在部分区域实行,尚未进入体系化、规模化阶段。

(三)发现犯罪途径有限

检察机关发现虚假诉讼犯罪线索的途径十分有限。从司法实践来看,虚假诉讼犯罪线索主要来源于法院审理案件及当事人举报。在63份刑事判决书中,由检察院发现虚假诉讼犯罪线索后向公安机关移送立案侦查的案件仅为8件,且均由民事行政检察部门和控告申诉部门在办案中发现。当前民事行政检察部门主要通过查阅民事诉讼案卷、接待当事人来访等常规手段把握辖区内民事案件的司法实务现状,缺乏庭审亲历性、通过事后补救的种种措施,势必将发现虚假诉讼犯罪的时间节点往后移,甚至无从发现。

三、虚假诉讼罪的惩治防控

(一)建立虚假诉讼立体化惩治体系

1.出台虚假诉讼行为分级处理机制。在办理虚假诉讼案件中,应根据民事诉讼法的相关规定,以及最高法《关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见》等规范,出台虚假诉讼行为分级处理机制,规定相应的处罚档。“在虚假诉讼领域适当加大民事程序性制裁力度,能够加强民事制裁手段的抗制能力,有利于降低刑事立法和司法成本。”[4]可将虚假诉讼行为规定为3档:第1档已实施虚假诉讼行为,尚未妨害司法秩序;第2档已实施虚假诉讼行为,妨害司法秩序但情节较轻;第3档已实施虚假诉讼行为,涉嫌犯罪需要移送处理。对第1档,在判处虚假诉讼当事人败诉的同时,处以额度适中的罚款或10日以下的司法拘留,提升虚假诉讼当事人的成本付出。对第2档,在判处虚假诉讼当事人败诉的同时,处以额度较高的罚款或10日至15日的司法拘留,并向社会公开通报。对第3档,将线索移送公安机关立案侦查,追究其刑事责任,让提起虚假诉讼的当事人既承担败诉风险,又受到刑事处罚,同时承担民事赔偿责任。

2.发挥指导性案例的指导作用,推进社会诚信体系建设。(1)将虚假诉讼指导性案例向社会公布,在曝光虚假诉讼当事人的同时,起到震慑虚假诉讼、弘扬社会诚信的作用。例如,最高检第14批指导性案例中,检例第53号“武汉乙投资公司等骗取调解书虚假诉讼监督案”,提出对虚假诉讼调解书的检察监督和实质审查,对指导检察机关加强虚假诉讼调解书的审查具有现实意义。(2)加快推进社会诚信体系建设,建立虚假诉讼失信人通报制度,通过信用惩戒提升虚假诉讼的违法犯罪成本。加快与人民银行等征信机构的信息对接,将虚假诉讼当事人按照失信當事人的标准纳入个人征信中,强化信用惩戒机制。

(二)探索虚假诉讼立体化防控体系

1.强化公检法司各机关间的协作。一方面,应加强公检法司机关的协作。最高法《关于深入开展虚假诉讼整治工作的意见》对强化司法机关协作作出规定,要求人民法院与人民检察院、公安机关、司法行政机关等部门建立相关工作机制,规范民刑衔接程序,形成虚假诉讼行为的共治格局。(1)建立党委政法委牵头、公检法司协同配合的治理体系。由各地的党委政法委牵头形成《公检法司机关在查处虚假诉讼中加强配合的指导意见》等文件,建立惩治虚假诉讼工作联系会商机制,并协调各机关建立打击虚假诉讼大数据共享平台。(2)法检两家应就程序衔接形成统一认识,拓展虚假诉讼线索互通渠道,突破“先刑后民”或“先民后刑”的桎梏,探索刑事追诉与民事救济并行的径路,形成打击虚假诉讼刑事犯罪与保障当事人救济权利同步进行的模式。(3)公安机关应与法检两家会商,明确虚假诉讼的立案标准和立案侦查的条件,公安机关立案时不受人民法院是否对虚假诉讼行为进行认定的限制,符合立案条件的都应立案侦查。另一方面,应加强与行政机关的协作。面对虚假诉讼中广泛存在的以企业单位名义虚构债务的案件,人民检察院可以与市场监督管理部门、国土资源管理部门等职能部门形成工作磋商机制,从案件办理中梳理虚假诉讼的不同模式,充分发挥检察建议促进社会治理的功能,在履行法律监督职能的同时做好追赃挽损工作。在涉及“农民工讨薪”虚假诉讼案件中,应着重区分农民工合法权益与虚假诉讼非法利益的界限,在维护农民工工资等合法权益的同时,积极与劳动仲裁部门协商,会签诸如《防范与查处虚假劳动仲裁的意见》等文件,延伸检察监督职能,打击借农民工工资转移的方式实现对资金非法占有的行为,构建农民工权益全面保护机制。

2.完善检察机关内部对虚假诉讼的监督机制。囿于民行检察部门人力不足,离开“检察一体化”的监督思路,检察机关对虚假诉讼的法律监督将难有突破。云南文山州人民检察院统一调配办案力量,集全州民行骨干突破广南县408件虚假诉讼系列案,[5]为解决当前基层人民检察院人员少、监督难提供了方向。结合当前广泛开展的“保护知识产权专项行动”[6]的思路,可以实行上下一体化的办案模式,建立以市一级检察院为中心的虚假诉讼统一受案机制,区县人民检察院将虚假诉讼线索上报到市级人民检察院受案平台,由上级人民检察院进行综合研判和分析,指导下级人民检察院办案,并对重大复杂或社会关注度高的虚假诉讼线索组织精干力量进行办理,灵活运用指定管辖、协同办案等形式破解监督难题。市一级人民检察院汇总典型案例的办理经验上报省一级人民检察院推广应用。考虑到基层检察院无办理涉司法人员职务犯罪的权限,涉司法人员职务犯罪的虚假诉讼案件仍应由市一级人民检察院专门办理,必要时可在业已设立的各类“检察人才库”中抽调力量协同办理。

民行部门在审查虚假诉讼线索时,应当根据法律规定来开展,不必受公安机关是否启动立案程序的限制。刑事检察、公益诉讼检察部门在案件办理中发现涉及民行部门的虚假诉讼线索,应当及时移送。在办理虚假诉讼案件中,“四大检察”应树立紧密合作的思路,形成内部整治的合力,提升检察机关参与社会治理的效能。

*重庆市北碚区人民检察院法律政策研究室主任、四级高级检察官[400700]

**重庆市北碚区人民检察院检察一部四级检察官助理[400700]

***重庆市人民检察院第一分院法律政策研究室一级检察官助理[401147]

[1] 参见张明楷:《张明楷刑法学讲义》,新星出版社2021年版,第597-603页。

[2] 俞小海、邓梦婷:《虚假诉讼罪的司法实务反思与规则重塑——基于对近三年全国虚假诉讼罪司法案例的实证分析》,《犯罪研究》2019年第2期。

[3] 参见王一多:《更新监督理念方法 成都检察构建高效严密虚假诉讼防范体系》,《四川法治报》2022 年1月21日。

[4] 曾粤兴、卢义颖:《罪与非罪及其关系——刑民意义上的虚假诉讼》,《学术探索》2018年第5期。

[5] 参见刘廷梅、王玄玮、谭赟:《虚假诉讼法律监督联动协作机制研究》,《北京政法职业学院学报》2021年第1期。

[6] 2020年11月,最高检整合知识产权刑事、民事、行政检察职能,组建知识产权检察办公室,强化对知识产权的综合司法保护,并在天津、重庆、海南等9省市开展试点。

--западе Китая