南海北部典型海域碳酸盐体系的分布特征

谢双蔚 张敏霞 尤启明 尹晓娜 王玉如 陈超慧 卢楚谦 唐宏 叶剑军

摘 要:【目的】通过2022年春、夏季在油田海域开展现场观测,探讨碳酸盐体系的分布特征。【方法】对春、夏两季海水水温、盐度、pH值、溶解氧、总碱度、溶解无机碳的平面和垂直分布进行分析研究,并进行要素间相关性分析。【结果】调查海域水温和盐度水平分布均匀,变化较小;整个海域pH值介于8.1~8.2;总碱度和溶解无机碳水平分布没有明显统一规律。【结论】春、夏两季水温、pH值、溶解氧随深度增加而降低,盐度、总碱度、溶解无机碳随深度增加而升高;温度、有机物再矿化、生物作用可能是引起水体总碱度、溶解无机碳变化的主要因素。

关键词:油田;南海北部;碳酸盐体系;分布特征

中图分类号:TG333 文献标志码:A 文章编号:1003-5168(2023)08-0083-05

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2023.08.017

Distribution Characteristics of Carbonate Systems in Typical Waters in the Northern South China Sea

XIE Shuangwei1 ZHANG Minxia1 YOU Qiming1 YIN Xiaona1 WANG Yuru2,3

CHEN Chaohui2,3 LU Chuqian2,3 TANG Hong2,3 YE Jianjun2,3

(1. CNOOC Research Institute Co., Ltd., Beijing 100028, China; 2. South China Sea Environmental Monitoring Center, SOA, Guangzhou 510300, China; 3. Key Laboratory of Marine Environmental Survey Technology and Application, Ministry of Natural Resources, Guangzhou 510300, China)

Abstract: [Purposes] The distribution characteristics of the carbonate system were discussed by conducting on-site observations in oilfield waters in the spring and summer of 2022. [Methods] The horizontal and vertical distributions of seawater temperature, salinity, pH, dissolved oxygen, total alkalinity and dissolved inorganic carbon in spring and summer were analyzed and studied, and the correlation analyses between the parameters were also carried out. [Findings] The water temperature and salinity levels in the sea area were evenly distributed and the changes were small. The pH of the survey area was 8.1~8.2, and there was no apparent consistent distribution pattern of total alkalinity and dissolved inorganic carbon. [Conclusions] Water temperature, pH, and dissolved oxygen decrease with the increase of depth in spring and summer. In contrast, salinity, total alkalinity, and dissolved inorganic carbon showed different distribution trends, increasing with the rise in depth. Water temperature, organic matter remineralization, and biological effects might be the main factors causing changes in total alkalinity and dissolved inorganic carbon in water.

Keywords: oilfield; Northern South China Sea; carbonate system; distribution characteristics

0 引言

工業革命以来,尤其是化石原料得到大量开发使用后,人类生产生活排放的温室气体加重了全球气候变暖程度,致使大气二氧化碳浓度快速增加。2022年5月美国国家海洋和大气管理局和斯克里普斯海洋学研究所测得大气中二氧化碳浓度超过420 ppm,比工业化前水平高50%以上,为数百万年以来最高值[1]。

海洋占据地球大约三分之二的表面积,是地球上最重要的碳汇和碳储库,吸收了约三分之一的人为排放二氧化碳[2-3]。大量二氧化碳进入海洋,溶解在水中,水解成碳酸氢根、碳酸根、氢离子,导致海洋酸化,影响海洋的物理化学性质。

南海是世界第三大边缘海,是中国邻近海域碳收支的关键区域之一。已有研究表明,南海北部碳循环在夏季十分活跃[4];南海东北海区碳酸盐体系主要以碳酸氢根形式存在[5];南海中部总无机碳和碳酸氢根垂直分布趋势一致,与温度相反[6];南海海盆的总碱度和溶解无机碳随深度增加而升高[7]。

南海的碳酸盐体系虽已有较多的调查研究数据,包括原国家海洋局对南海海域已进行的多年调查研究,但以往的南海调查空间跨度大,空间分辨率不高,无法精确体现油气区海域的情况。本研究以南海北部恩平油田海域为研究区域,揭示研究区碳酸盐体系在春、夏季的时空分布特征,并探讨相关化学参数的影响机制。

1 研究区域与方法

1.1 研究区域概况

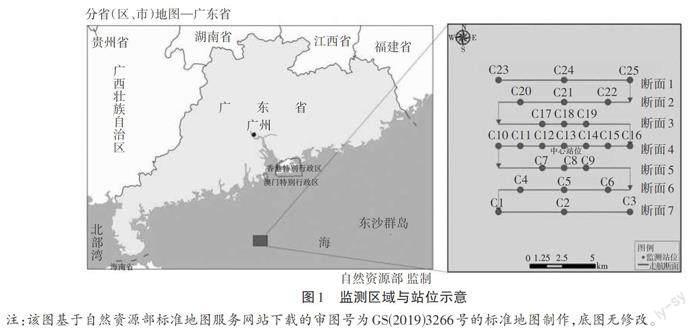

本研究海域位于中国南海北部恩平油田,水深小于100 m。监测范围面积为225 km2(15 km×15 km),监测点位按照网格布设,间距最小为2.5 km,春季布设站位25个,夏季布设站位23个。监测区域与站位示意如图1所示,图1中箭头指示为采样顺序。

1.2 采样和试验分析

2022年5月12日—5月13日开展春季调查,2022年8月19日—8月20日开展夏季调查,24 h连续不间断作业,不分潮期涨落潮。水質分析要素包括水温、盐度、pH值、溶解氧、总碱度、溶解无机碳。

样品的采集、贮存、运输、分析全过程按照《海洋监测规范》(GB 17378—2007)、《海洋调查规范》(GB/T 12763—2007)、《海洋监测技术规程》(HY/T 147.1—2013)、《海水总溶解无机碳的测定非色散红外吸收法》(HY/T 196—2015)、《海水总碱度的测定敞口式电位滴定法》(HY/T 197—2015)等有关要求进行。

海水样品pH值采用thermo3-star pH计进行分析;总碱度用阿波罗总碱度滴定仪AS-ALK2进行分析;溶解无机碳用阿波罗无机碳分析仪AS-C3进行分析;测量温度、盐度、深度、采样用Sea-Bird SBE21 CTD。

pH值为4.01、7.00、10.01的标准物质为ThermoOrion 910104、910107、910110,有效期分别至2024年4月29日、2024年4月22日、2024年3月7日;海洋二氧化碳标准物质Batch#196的盐度、总碱度、溶解无机碳分别为33.519、2 264.75 μmol/L、2 063.88 μmol/L,生产日期为2021年5月20日。

2 结果与分布特征

2.1 水平分布特征

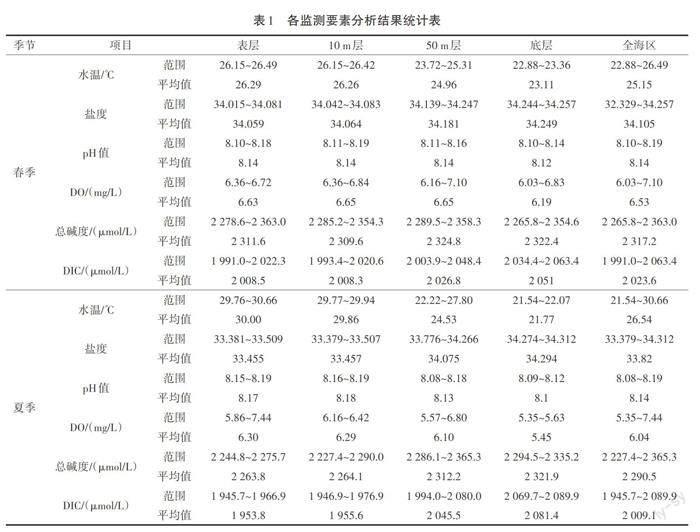

由表1可知,春季表层溶解氧、pH值、水温、盐度分布均匀,最值差(最大值与最小值之差)中总碱度、溶解无机碳分别为84.4 μmol/L、31.3 μmol/L;10 m层溶解氧、水温、盐度分布均匀,最值差中pH值、总碱度、溶解无机碳分别为0.95、69.1 μmol/L、27.2 μmol/L;50 m层pH值、水温、盐度分布均匀,最值差中溶解氧、总碱度、溶解无机碳分别为0.94 mg/L、68.8 μmol/L、44.5 μmol/L;底层pH值、水温、盐度分布均匀,最值差中溶解氧、总碱度、溶解无机碳分别为0.80 mg/L、88.8 μmol/L、29.0 μmol/L。夏季表层pH值、水温、盐度分布均匀,最值差中溶解氧、总碱度、溶解无机碳分别为1.58 mg/L、30.9 μmol/L、21.2 μmol/L;10 m层溶解氧、pH值、水温、盐度分布均匀,最值差中总碱度、溶解无机碳分别为62.6 μmol/L、30.0 μmol/L;50 m层pH值、盐度分布均匀,最值差中溶解氧、水温、总碱度、溶解无机碳分别为1.23 mg/L、5.58 ℃、79.2 μmol/L、86.0 μmol/L;底层溶解氧、pH值、水温、盐度分布均匀,最值差中总碱度、溶解无机碳分别为40.7 μmol/L、20.2 μmol/L。

春季水体水温、盐度各层分布均匀,溶解氧、pH值基本分布均匀;表层西北海域总碱度略低,北部海域溶解无机碳稍高于南部海域;10 m层中部偏南海域pH值略高,西部海域总碱度高于东部海域,中部海域溶解无机碳略低;50 m层西北和西南海域溶解氧略低,南部海域水温略低,东南海域总碱度偏低,中部海域溶解无机碳偏低;底层西北海域总碱度偏低,中部偏东南海域溶解无机碳偏低。

夏季水体pH值、盐度各层分布均匀,水温、溶解氧基本分布均匀;表层西北海域溶解氧略高,南部海域总碱度略高,中部海域溶解无机碳略低;10 m层南部海域总碱度高于北部海域,中部海域溶解无机碳略低;50 m层南部海域溶解氧、水温略低,南部海域总碱度、溶解无机碳偏高;底层中部海域总碱度、溶解无机碳偏低。

夏季表层、10 m层水温明显高于春季;50 m层水温夏季略低于春季;底层水温夏季低于春季。夏季与春季盐度差异很小。夏季溶解氧整体低于春季。夏季总碱度表层、10 m层略低于春季,50 m层、底层差别不大。夏季溶解无机碳表层、10 m层低于春季,50 m层、底层差别不大。

2.2 垂直分布特征

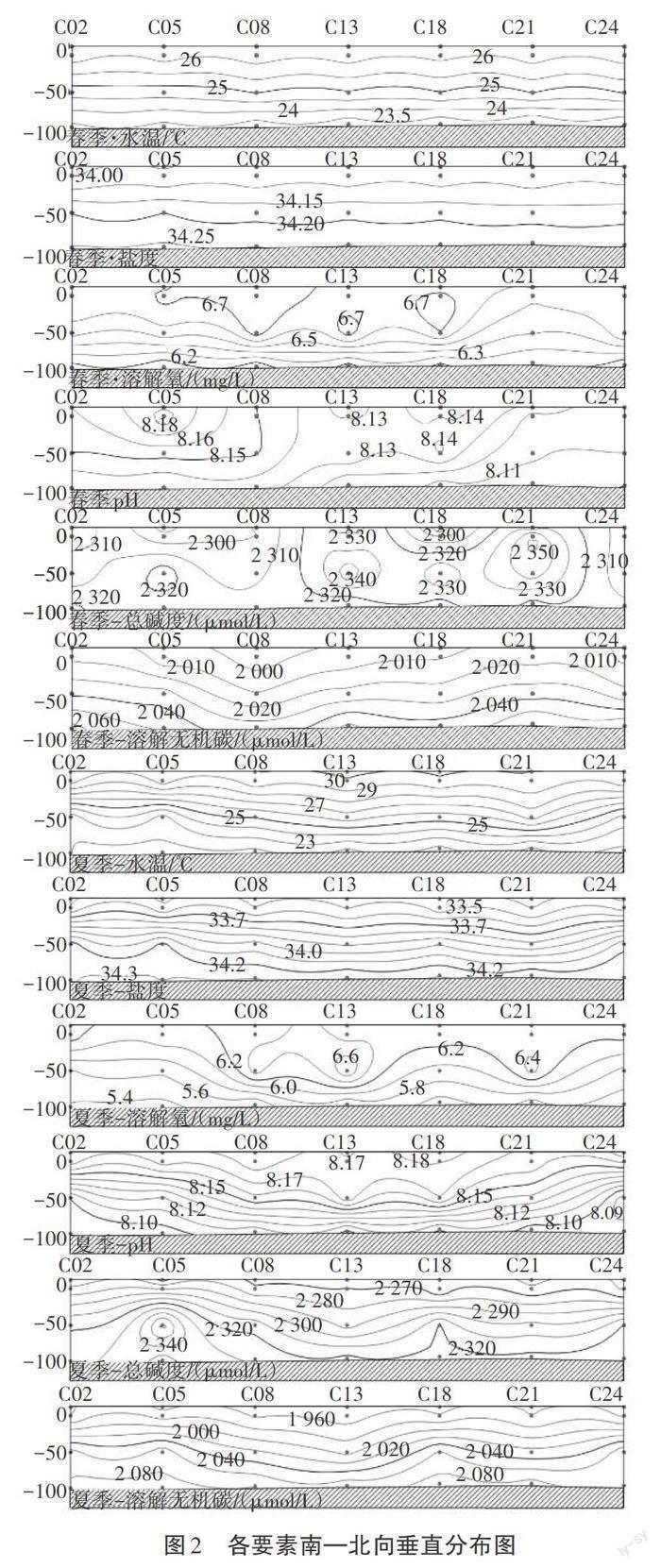

如图2所示,春、夏两季水温、pH值、溶解氧随深度增加而降低,盐度、总碱度、溶解无机碳随深度增加而升高。整个海域50 m以深海水的化学性质与上部海水存在一些差异,如夏季溶解氧、pH值在部分站位50 m层位就出现高值。此外,夏季南部海域50 m水深左右存在相对低温、高盐、低pH值、低溶解氧、高总碱度、高溶解无机碳的区域,尤以C05号站明显,而春季并没有明显出现这种情况。

3 讨论

3.1 春夏差异原因分析

夏季水温表层、10 m层高于春季,主要原因是季节转换。夏季南海盛行暖湿的西南季风,海表温度变高;冬季盛行干冷的东北季风,春季受到冬季遗留的海水质量场控制,导致海表温度降低[7]。

夏季表层总碱度、溶解无机碳降低,表明夏季海水中二氧化碳含量低于春季。这是由于海表温度的升高,夏季海洋生物光合作用强烈,导致海水中溶解的二氧化碳减少。研究表明[8-9],温度是控制海水碳酸盐体系变化的重要因素[8],水温的变化直接影响海水中CO2的溶解度和碳酸的解离常数,升温时能够增强碳酸氢根和水的解离,增加氢离子和碳酸根的浓度,从而降低总碱度和溶解无机碳。光合作用的实质就是海水中的溶解无机碳被生物吸收转换为有机碳[10]。

底层海水溶解无机碳、总碱度高于表层海水,表明中下层水体二氧化碳含量高于上部水体。一方面,南海北部表层碳循环在夏季十分活跃[4],表层海水与大气交换强烈,不断向大气释放二氧化碳。另一方面,随着海洋深度的增加,光照不断减少,作为寡营养盐海域的南海北部的生物作用进一步减弱,有机物再矿化过程凸显,在此过程中会产生二氧化碳进入海水中,导致中下层水体总碱度和溶解无机碳增加。

此外,南海表层水是由太平洋表层水和南海陆地径流混合而成,平均厚度约50 m,温度范围21~20 ℃,盐度范围33.3~34.5;黑潮热水带位于表层水下,其表层和次表层具有高温高盐特征,盐度范围34.5~34.8。同时,夏季南海北部陆架受到珠江冲淡水形成的沿岸流影响[7],这可能是50 m水深左右存在相对低温、高盐、低pH值、低溶解氧、高总碱度、高溶解无机碳区域的原因。

3.2 各要素间相关关系

在显著性水平P=0.05的情况下,对各要素进行spearman相关系数计算,得到如图3所示的相关系数。总碱度、溶解无机碳都与各参数存在相关性,但是春季总碱度与其余参数的相关性相对较弱,尤其是溶解氧。这说明本区域内溶解氧、pH值、水温、盐度均能影响总碱度、溶解无机碳,尤以水温、盐度为重。海水中保守性阳离子和阴离子电荷数会随盐度变化而变化,所以盐度与总碱度密切相关。

4 结论

①海域水温和盐度平面分布均匀,变化较小;pH值介于8.1~8.2;总碱度和溶解无机碳平面分布没有明显统一规律。春、夏两季水温、pH值、溶解氧随深度增加而降低,盐度、总碱度、溶解无机碳随深度增加而升高。

②两季盐度差异很小;夏季溶解氧整体低于春季;夏季上层水体水温明显高于春季;总碱度、溶解无机碳上部水体略低于春季,下部水体差别不大。相关性分析表明,溶解氧、pH值、水温、盐度均能影响总碱度、溶解无机碳的含量,尤以水温、盐度为重。温度、有机物再矿化、生物作用可能是引起水体总碱度、溶解无机碳变化的主要因素。

参考文献:

[1]刘霞. 421 ppm!大气中二氧化碳浓度5月攀新高[N]. 科技日报,2022-06-08(004).DOI:10.28502/n.cnki.nkjrb.2022.002941.

[2]CAI W J,JIANG L Q,PENG T H,et al. Alkalinity distribution in the western North Atlantic Ocean margins[J]. Journal of geophysical research,2010.

[3]曹君乾,祁第. 北极季节性海冰区-融池系统的碳酸盐体系及其碳汇研究进展[J]. 极地研究,2022,34(3):352-366.

[4]戴民汉,魏俊峰,翟惟东. 南海碳的生物地球化学研究进展[J]. 厦门大学学报(自然科学版),2001(2):545-551.

[5]吴林兴. 南海东北区的二氧化碳体系[J]. 海洋与湖沼,1983(2):182-190.

[6]李绪录,朱国风,詹进源. 南海中部海水中的碳酸盐体系[J]. 海洋学报(中文版),1987(6):718-724.

[7]苏锡宝. 南海海盆溶解氧和碳酸盐系统的空间分布及主要调控机制[D]. 厦门:厦门大学,2019.

[8]MILLERO F J. The Marine Inorganic Carbon Cycle[J]. ChemInform,2007,38(19).

[9]JIANG L Q,CARTER B R,FEELY R A,et al. Surface ocean pH and buffer capacity:past,present and future[J]. Scientific Reports,2019,9(1):18624.

[10]陈敏. 化学海洋学[M]. 北京:海洋出版社,2009.

收稿日期:2022-12-15

基金項目:国家海洋局南海分局海洋科学技术局长基金(180207);中海石油(中国)有限公司北京研究中心课题“恩平油田CO2捕集和封存技术研究与示范应用”。

作者简介:谢双蔚(1988—),女,硕士,工程师,研究方向:环境影响评价、海域使用论证。

通信作者:王玉如(1995—),女,硕士,助理工程师,研究方向:海洋环境监测、海洋化学。