匈奴的族属溯源、语言及其与中华民族共同体的关系

金长志,努尔巴汗,戴光宇

(1.安徽池州市东至县南溪古寨匈奴文化传承工作室,安徽 池州 247271;2.中央民族大学中国少数民族语言文学学院,北京 100081;3.北京市社会科学院满学研究所,北京 100029)

匈奴是最早活跃于我国北方草原地区的游牧民族,它的起源,和以红山文化等为代表的古代东北地区石器时代的人类文化有着密切的联系,这些古代文化同样也孕育出了后来的蒙古族、满族及其先民,同时,东北亚石器时代文化的辐射范围也是非常广阔的,其影响地域不仅仅局限于亚洲北部地区,随着古代游牧、渔猎部落的迁徙,远至欧洲中部、美洲南部和太平洋腹地的民族文化,也都体现出了一定的和东北亚文化相联系的文化因素。

一、从考古发现看匈奴人种的来源

(一)古东北平底筒形罐文化区的扩展及其与周边地区人群的相互渗透

新石器时代,亚洲东北部居民已经学会了制作磨制石器、陶器和使用弓箭,而陶器是新石器时代民族的最典型特征。

《民族考古学概论》一书说:“从考古文化器物形制方面考查,新石器时代筒形陶罐为东北文化区的主要文化特质,并以此而与以彩陶、尖底瓶为主要文化特质的中原文化区和以鼎为主要文化特质的东南文化区并称为我国史前三大文化区。依据近年的考古学资料进一步分析,我们也可以认为饰以压印纹的平底筒形陶罐、细石器和玉器共同构成史前期东北文化区主要特征的文化丛。”[1](P32)

从新石器时代早期和更早一些时候开始,在与我国东北邻近的其他广大地区,如西伯利亚和蒙古、朝鲜半岛中部以南和日本列岛留下的都是与游猎或游牧生活相适应的圜底、尖圜底蛋形陶器,而在我国东北,新石器时代的陶器以适应定居生活的平底筒形罐为典型代表,形成了平底筒形罐分布的巨大中心。

冯恩学先生在《俄国东西伯利亚与远东考古》一书中对平底筒形罐的分布特点做了精辟的概括:“平底筒形罐文化区”是一个陶器体系独特的文化区,处于一个相对独立的地理区域内。它西起燕山——大兴安岭,东到日本海——鄂霍次克海,南起清川江,北达外兴安岭。在这个相对独立的地理区域内,文化交流形成了统一的文化区的标志因素——平底筒形罐,尽管各地的经济形态并不相同,有的以农业为主,有的以狩猎为主,有的以捕鱼为主。它不仅与西伯利亚的陶器截然不同,也与日本的绳纹陶、朝鲜半岛的梳齿纹陶有别,绳纹陶和梳齿纹陶的基本形态也是尖圜底器。而且,它也与黄河中下游流域的新石器时代陶器体系不一样,黄河中下游流域的陶器由圜底器、三足器、平底器构成。[2](P93-94)

从新石器时代开始,“平底筒形罐文化区”的人群及其文化因素逐渐向相邻及更远的地区扩散,如日本列岛、贝加尔湖东西,直至青铜时代,又拓展到朝鲜半岛和蒙古草原,到匈奴时期,在外贝加尔匈奴人居住的地区,平底陶器已完全取代了当地的圆底蛋形陶器,可见东北地区的农耕渔猎土著人群在匈奴人的形成过程中,也做出了一些不可忽视的贡献(表1)。

表1 平底筒形罐扩散所达地区

东北的平底筒形罐文化区北部在新石器时代末期到青铜时代,也出现了少量圜底器。[2](P354)如康当居址中发现的圆底器和贝加尔纹饰表明这里存在过从西北迁来的居民。黑龙江中下游和下游地区出现的圜底陶器表明,一些贝加尔湖附近生活的人群,在青铜时代迁徙至此。[2](P377)

同样是在青铜时代,由于气候与自然环境发生了变化,内蒙古长城地带农业人或改变求生方式开始从事牧猎,或南迁继续从事农业。从蒙古国到外贝加尔断断续续发现的陶鬲就是原农业居民适应环境变化,改变求生方式向北迁徙的物证。[2](P354)

(二)从古人类头骨看匈奴人种的起源

考古发现表明,在新石器时代,我国东北地区的文明,以今天的沈哈铁路为界,大致分为东半部的沿海渔猎农耕土著文明和西半部辽西及蒙古草原东部的游牧文明,但此二者总体上都属于东北亚古代民族文化,直到青铜时代早期,无论东北东部的文明,还是东北西部的文明,其人类的头骨还都是以长头型高颅为主要特征,被考古学界称为“古东北、华北类型”,而和到青铜时代贝加尔湖周围地区人群的圆头型(或称“阔面”)低颅有较大的差异。后来到了靺鞨时期,古东北类型发生了低颅化的过程,该过程也当与贝加尔湖周围人群不断向东南迁徙与渗透密切相关。[2](P355)

正是由于贝加尔湖周围地区的人群向南迁徙与渗透,东西伯利亚蛋形陶器文化区的一些因素才在东北出现、流传。青铜时代到早期铁器时代,贝加尔湖游牧文化对东北的影响主要在北部、西部东胡活动的范围内。[2](P356)

朱泓先生说:“与这些高颅类型的远东古代居民(指新开流为代表的新石器时代居民)相比,在靺鞨人身上明显可以看到低颅化的痕迹。产生这种低颅化的原因,很可能是由于来自该地区西部贝加尔湖沿岸和东西伯利亚的森林与草原地带的若干古代西伯利亚人种居民的东渐所致。”[5](P377)

二、从遗传学研究成果看匈奴的起源

(一)构成匈奴人种基因的Y染色体来源

现代基因学研究从遗传学角度为我们提供了人类迁徙融合分化历史过程的准确依据。由于Y 染色体是父系(最稳定的)族源基因分析的关键,对一个民族基因中Y 染色体各个单倍类型群的分析,将会准确地显示出组成这个民族的各个人群的血统来源。

红山Y 染色体的N、O、C、Q 等匈奴也都有,但匈奴的白种突厥人因素R1a红山没有。

根据李红杰博士的研究结果,小河西—兴隆洼—红山一系的主要父系应该是N。C 在早期的出现,代表了红山一系的人群在当地出现后,与更早的土著的混合。晚期O3 的出现,代表了与华北地区的诸考古文化之间的交流。青铜时代的Tat 以及井沟子的C3*的出现,代表了从当时从蒙古高原向东南部迁徙的人群。C3*在朝鲜族的历次采样都非常稳定地以10%-15%的比例出现,比在日本人中要大得多,可以认为是这个人群的一个主要且重要的单倍群。

我们用表2 来简要地概括匈奴基因中Y 染色体单倍群的大致来源。

表2 匈奴Y染色体单倍群来源

(二)C3游牧基因的变迁

结合考古、语言、Y-SNP(Y 染色体单核苷酸多态性)分布以及体质上的这些联系,Ryan 推测:在距今8000 年前,在贝加尔湖与朝鲜之间,直至黑龙江下游,C3 的分布是连成一片的。以平底筒形罐为主要陶器的人群从辽西向黑龙江下游的扩散,将这一广大地区的C3隔离开来,最终使得C3被隔离地分布在以下区域:贝加尔湖东南部,黑龙江北部,乌苏里江东部,库页岛和北海道以及勘察加半岛,并各自产生地区特异性的C3 下游支系。目前,大部分支系都还没有找到定义这些独特分支的Y-SNP 单倍群。③http://www.ranhaer.com/forum.php?mod=viewthread&tid=21790&extra=page%3D1。在新石器时代C3 的分布被平底筒形罐一系人群冲散以后,一直到中古时代,黑龙江北岸的靺鞨文化兴起,C3一系才重新在中国东北占据优势。

同时,因为朝鲜半岛与贝加尔湖之间的C3 在8000 年以前是连续分布的,因此并没有理由怀疑从新石器时代到青铜时代之间,黑龙江与外兴安岭之间没有C3 的分布。特别还有考虑到C3 如何扩散至堪察加半岛的时间问题,这一次扩散应该要远远早于C3c/C3d的扩散。

Xue Yali2005 的数据中满族的N 是17%(6/35),N1a-M128 的比例是5.7%(2/35)。我又看到另外一组哈尔滨汉族的数据,N 为34%,下游没有全部测试成功,但N1a-M128 至少可以确定4 个,比例为9.7%。参照现在红山的古DNA 数据,满族中的N 的成份有必要再次重视起来。中国东北历史上活动的所有群体,最后可能都融入满族和东部蒙古族了。

三、胡、貉连称及其与匈奴先世的关系

(一)原蒙古游牧民族貊人对匈奴的形成起到了重要作用

前文已经提到,古东北、华北类型人类原本具有高颅的特征,也就是说,在新石器时代和青铜时代的东北腹地,不管是东部近海的渔猎农耕土著还是辽西和大兴安岭两侧的游牧部落,其人种类型都是长头型高颅的。后来,在这东西两部分的基础上形成了秽人和貊人,到了公元前三世纪,貊人东迁统治了秽人,形成了后来对东北亚历史具有深远影响的秽貊系人群,其中包括夫余、高句丽、沃沮、东濊、百济等民族。

根据对东北亚各民族语言的大量比较研究,我们基本可以确定,今天东北亚地区的满、蒙、朝三大民族的语言,分别是在各自继承了上古时期的秽、貊、韩三大族系语言主流的基础上,经过漫长的分化融合过程形成的。[6]

貊人,亦称为貉人,作为我国上古时期历史上最为活跃的游牧民族见于史册,和今天蒙古族的族源有着密切的联系。上古胡(郑张尚芳先生拟音ɡa:,王力先生拟音ɣa)、貉(郑张尚芳先生拟音ɡla:ɡ/mɡra:ɡ,王力先生拟音ɣak)连称,颜师古注《史记·匈奴传》有“貊在东北方,三韩之属皆貊类也”的论述,《隋书》中也有“(新罗)其王本百济人,自海逃入新罗,遂王其国……风俗、行政、衣服,略与高丽、百济同”的记载,可见朝鲜半岛南部的韩(郑张尚芳先生拟音ɡa:n,王力先生拟音ɣan)系民族的统治阶层亦或为来自这一系统的族群,“胡”、“貉”、“韩”三字在语音上仅为阴声韵、入声韵和阳声韵的区别,而根据今天语言学家们在词汇方面的比对,韩语的主体同今俄罗斯远东库页岛的吉利亚克(尼夫赫)语和日本北海道的阿伊努语关系密切。

(二)从兀良哈三卫蒙古部落的源流看匈奴的起源

明朝把东北大兴安岭两侧嫩江流域的蒙古部落统称为兀良哈三卫,认真考察兀良哈三卫的部落组成我们可以发现,岭东的这些蒙古部落保留了成吉思汗以前东北土著的原蒙古人的一些固有特征,要想探索匈奴的起源,这些部落可以被看做是语言历史文化的“活化石”。

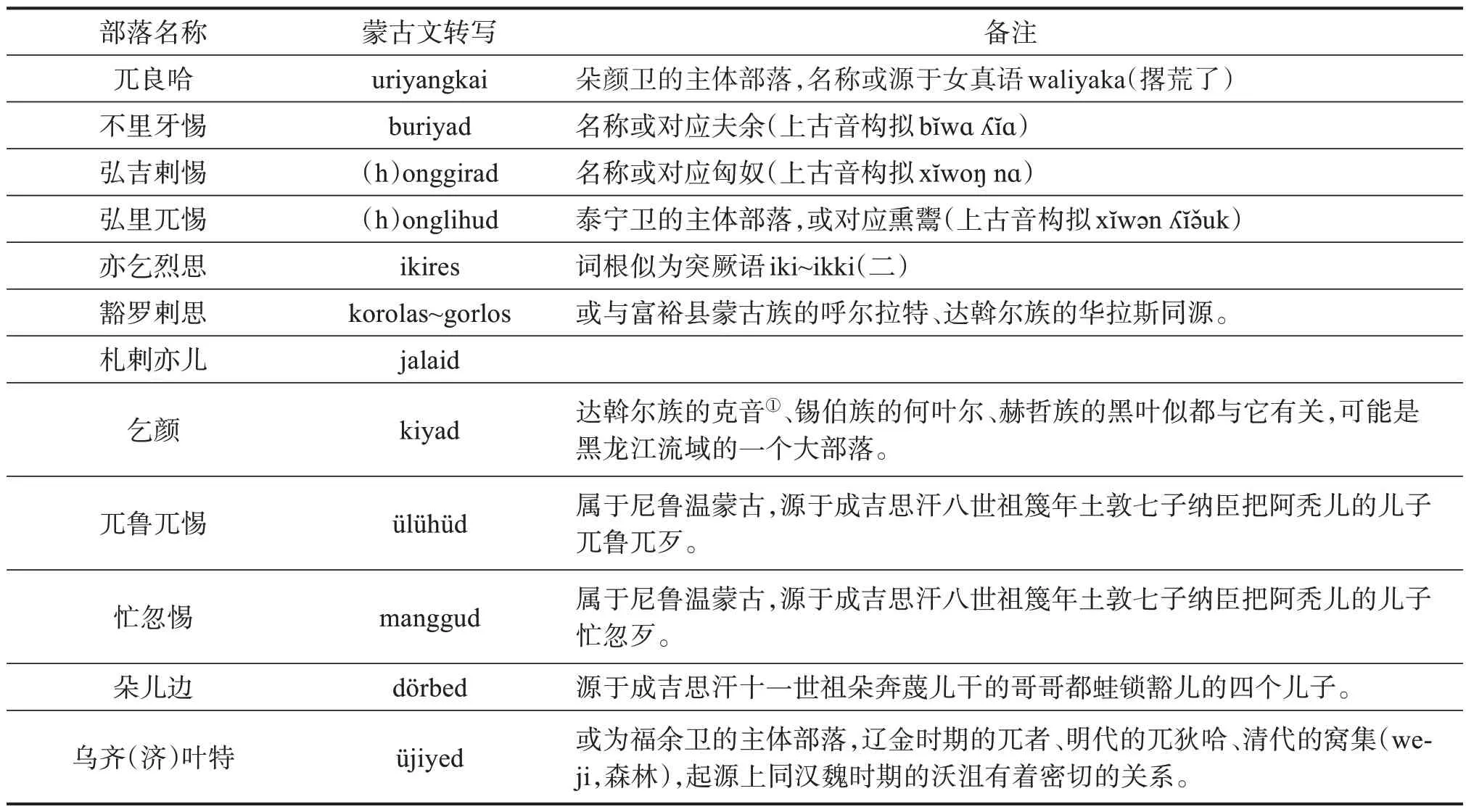

首先,让我们来看一下兀良哈三卫主体部落的名称(表3)。

除上述翁牛特、兀良哈、乌济叶特兀良哈三部外,兀良哈三卫管辖的地区还分布着大量自上古时期至成吉思汗时代之前就生活在当地的部落,见表4。

表4 东北地区主要蒙古部落名称

下面,我们来逐一分析一下这些部落的来源和历史。

首先,笔者认为我们应该关注大兴安岭以东原蒙古人当中身世最为显赫的核心部落——

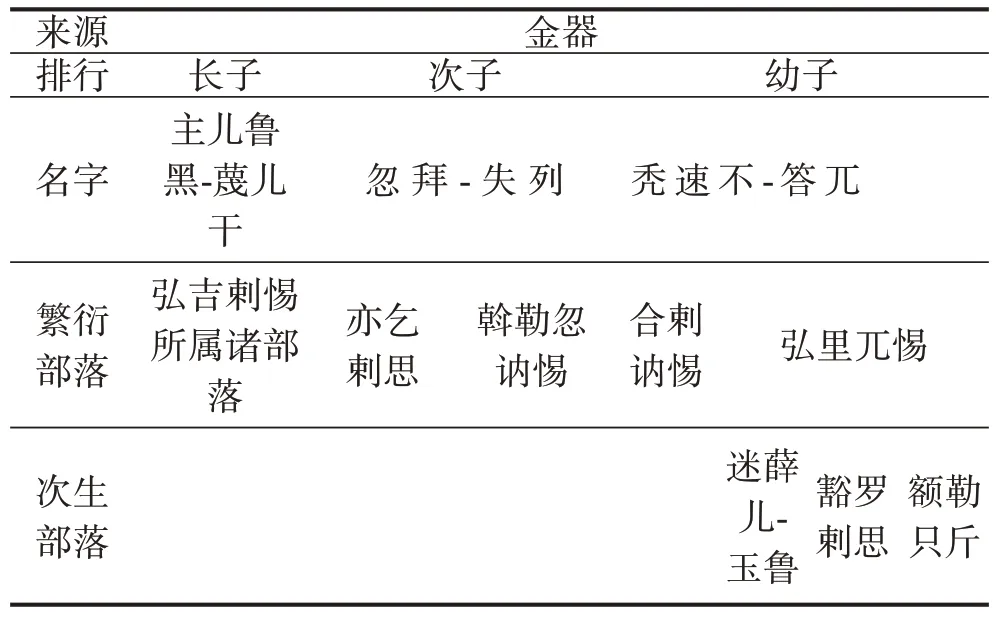

根据古老的传说,迭儿列勤(或译做都儿鲁斤,即“一般的”蒙古,包括捏古思和乞牙惕两种)蒙古十八部落中弘吉剌惕、亦乞列思、合勒讷惕、弘里兀惕、豁罗剌思、额勒只斤等六个部落出自一个祖先。是从一个金器里生出的三个儿子繁衍而来。

据拉施特《史集》记载,弘吉剌惕部及其各个分支的禹儿惕(老营)都在合剌温-只敦的那边(即大兴安岭以东)的“兀惕古城墙”(即金界壕,今达斡尔语称为“乌尔科”,这个词在一些通古斯语里即“门”的意思,不知是否对应蒙古文的erüke,“户;蒙古包的顶毡;口,坑,孔,漩涡”——笔者)之地,与亦乞剌思、豁罗剌思部落在一起。

根据传说,弘吉剌惕部落出自一个金器(阿勒坛·忽都合)中生出的三个儿子。

长子:主儿鲁黑-蔑儿干,弘吉剌惕所属诸部落的祖先②弘吉剌惕的支系溺儿斤,从发音上看和今天内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔自治旗政府所在地尼尔基镇的名称很像,这两个名称之间是否有关系有待考证。达斡尔语nirgigu 意为“轰动,震动”,据说是因为当地经常打雷,然而这个词蒙古文做nirgekü,元音似有出入,待考。。

次子:忽拜-失列。他有两个儿子:亦乞剌思和斡勒忽讷惕。

三子:秃速不-答兀。他有两个儿子:合剌讷惕③匈奴的王族虚连题氏,上古音xĭa(kʰĭa)lĭan die,中古音xĭo(kʰĭo)lĭɛn diei,读音近于合剌讷惕,二者是否有关系不敢胡乱猜测。和弘里兀惕。

其中,弘里兀惕④笔者认为它与明代被称为“汪流”、“往流”、“冈留”、“罡留”、“罔留”的翁牛特部的名称有着继承关系,见李俊义、梁文美:《翁牛特语义及翁牛特部先祖考辨》,《赤峰学院学报》(汉文哲学社会科学版)2010年第4期。有迷薛儿-玉鲁(书中说“玉鲁”ölük 即突厥语“尸体”的意思⑤尼鲁温部落之一的沼兀列亦惕酋长玉律的名字,似乎也是这个词,即突厥语“尸体”,有待考证。可见大兴安岭以东的蒙古部落里,在早期大概也有着突厥语族人群的一定影响。)、豁罗剌思、额勒只斤三个儿子。

它们之间的关系大致如表5所示。

表5 起源于金器的都儿鲁斤蒙古诸部落

《史集》《突厥世系》等中亚、西亚史书一般认为,成吉思汗的女祖先阿阑·豁阿即出自豁罗剌思(今天称为郭尔罗斯)部落,她在丈夫——成吉思汗十二世祖朵奔篾儿干去世后感光所生的三个儿子的后代,称为“尼鲁温”(蒙古语“腰”,意即出自阿阑——豁阿贞洁之“腰”)蒙古。[10](P261-272)但如果按照《蒙古秘史》的记载,从阿阑·豁阿的父亲豁里剌儿台蔑儿干的名字来看,豁里(qori)为部落名称,“剌儿”为突厥语表示复数的后缀-lar,“台”(-tai)为表示该部落男子的后缀,其部落似应为辽金时期西伯利亚南部的火里-秃麻部落,和今天的土默特部落关系密切,而非源于大兴安岭以东的弘吉剌惕部落的分支豁罗剌思部落。

然而,《突厥世系》认为成吉思汗可考的始祖孛儿帖赤那(苍狼)出自乞颜的王族豁罗剌思部落,这却是一条很重要的记载。从这条记载可以看出,豁罗剌思部落很可能在尼鲁温(或译为“尼伦”)蒙古从都儿鲁斤(一般的)蒙古中分化出来之前,是大兴安岭和嫩江流域原蒙古人的领导部落。

据《前郭尔罗斯简史》记载,明朝建立后,郭尔罗斯部归撒汊河卫管辖。北元与明朝对峙时期,郭尔罗斯部的人口、兵力大减,地域也大大缩小,无力与任何政权抗衡,所以保持中立地位。他们一直沿松嫩两江流域游牧,人们称他们为高勒钦或高勒楚德(gool-cud),即沿江河的人或沿江河的人们。汉语音译为卦勒察,与《满洲实录》中满文记载一致。[11](P77)

由于郭尔罗斯等部落居住在嫩江流域的时间是如此之早,其语言很可能是受到当地秽貊族系遗民的影响而具有了特殊的发音习惯,至今仍保留并传承着夫余人古老的语音特征。今天居住在嫩江流域的达斡尔族中也有叫做hwals 或hurlas 的哈拉(姓氏),富裕县的蒙古族中也有呼尔拉特氏,可见豁罗剌思部落早期在嫩江流域的分布应该是较为广泛的。

至于嫩江流域的杜尔伯特部落,源于成吉思汗十一世祖朵奔蔑儿干的哥哥都蛙锁豁儿的四个儿子,在其父去世后,由斡难河东迁,回到蒙古族的发祥地呼伦贝尔,称朵儿边氏,十二世纪逐渐东移到嫩江流域,可见自元代以来,该部落就和嫩江地区众多的土著原蒙古部落发生了深度的融合,这从其语言的发音具有浓厚的当地特色即可窥见一斑。虽然清代乾隆年间平定准噶尔从新疆迁来准噶尔遗民至嫩江流域成立伊克明安旗,但从种种迹象来看,嫩江流域的杜尔伯特部落并非来自漠西蒙古的杜尔伯特部落。

关于兀良哈部落的名称uriyangkai,有学者解释为蒙古语oroi yin arad 或oroi yin irgen,即“山顶上的民众”,终觉略显牵强,但明末会同馆《女真译语》有“兀良哈兀失,荒田”条,对应着满文的waliyaka usin,可见兀良哈就是丢弃的意思,满语的l有时和蒙古语的r对应。到了明代,蒙古人和女真人中都有兀良哈部落,清初的满语里还保留着这个部落的名称即瓦尔喀(warka),指的是俄罗斯滨海南部和朝鲜北部的一个部落,东北亚地区的一些语言常常把词中音节连接处的鼻音脱落,如元代将蒙古人对高丽的称呼solonggus 以汉字记音为肃良合,而到了满语里就拼写为solho了。

上述这些部落里只有兀鲁兀惕、忙忽惕是尼鲁温(即成吉思汗的女祖先阿阑豁阿感光而生、出自其贞洁之“腰”的)蒙古,可见大兴安岭以东是蒙古人的老根,都儿鲁斤(“一般的”)蒙古人是上古时期东北亚政治格局的支配力量,对满、韩、日等民族的形成都起到了至关重要的主导作用,他们不但继承了匈奴、夫余这些强大民族的文化,有些部落可能还保留了他们的名称,而孕育了成吉思汗的尼鲁温蒙古可能正是从被称为“都儿鲁斤”的原蒙古人中脱胎出来,走出兴安岭前往呼伦贝尔和现今的蒙古高原上发展,并融入了一些诸如火里—秃麻等突厥语部落血缘的人群。

(三)从金器起源传说看韩系民族统治阶层和貊人的关系

上古音匈奴xĭwoŋ nɑ(汉语拼音大约读为hong nɑ)、熏(荤)鬻xĭwən ʎĭ⒦桊uk(汉语拼音大约读为hun lyoug)、夫余bĭwɑ ʎĭɑ(汉语拼音大约读为bwɑ lyɑ)、匈奴的王族虚连题xĭɑ lĭan die(汉语拼音大约读为hɑ lɑn die)的上古音分别和弘吉剌惕(翁吉剌惕)、弘里兀惕(翁牛特)、布里亚特以及与弘里兀惕的哥哥、传说中孛儿帖赤那所出的豁罗剌思部落先祖的大伯——合剌讷惕①匈奴的王族虚连题氏,上古音xĭɑ(kʰĭɑ)lĭan die,中古音xĭo(kʰĭo)lĭɛn diei,读音近于合剌讷惕,二者是否有关系不敢胡乱猜测,但可以做为考察的线索记录在这里。读音接近,朝鲜半岛南部马韩新罗国王金氏的始祖和翁吉剌惕一样都有从金器中生出的传说,但据位于韩国庆州市的《新罗文武大王陵碑》记载,金氏为“秺(dù)侯祭天之胤”②《韩国发现一石碑,显示他们的国姓源自汉朝的一个马夫,还是匈奴人》,360kuai 2022-2-16 16:40。,出自匈奴休屠王子金日磾,尤其是韩语中和蒙古语对应词的发音与嫩江流域把“坐”sahu 读成tahu 的郭尔罗斯③即弘吉剌惕的别部豁鲁剌思部,据《史集》,相传是产生于“黄金壶”的3兄弟中幼弟之后裔,似乎原来就居住在大兴安岭以东的嫩江流域,今天达斡尔族中也有华拉斯氏。、杜尔伯特、扎赉特底层的蒙古族(明代的福余卫)一样,有着兰司铁定律那样的强化。比如朝鲜语月亮dar,石头dor,虫子ber rei,屁bang gui 分别对应“一般的”蒙古文的sara、cilahu、korokai、unggusu,虽然不一定说明问题,但这是一条线索,因为夫余、高句丽、百济的祖先东明王出生的国家,在《论衡》《三国志》《梁书》中译为橐离国(tʰak liei),而《后汉书》中译为索离国(sak liei)④张碧波、庄鸿雁:《索离王国文明探讨——从索离沟考古说起》,《北方文物》2012 年第3 期。笔者未查阅原文,在拙作《三家子满语语音研究》中将“索离国”一名的出处误写为《周书·百济传》,特此更正,并向读者道歉。。

朝鲜金氏有两大来源:一个是新罗的阏智(阏智本人不是新罗王,他的后代做了新罗的王,新罗文武王法敏就是他的后人);另一个是伽倻国王首露(伽倻国是朝鲜半岛南部的一个小国)。据《三国史记》记载,阏智是在鸡林的金椟中被人发现的,首露是从金蛋中出来的。传说中阏智出生于公元65 年,首露出生于公元42 年,而王莽被杀是在公元23 年,刘秀称帝在公元25 年,统一中国在公元37 年,按照韩国学者的说法,金日磾的部分后人是由于和王莽结亲,害怕被刘秀诛杀而逃亡到朝鲜半岛的,因此学者们认为,阏智和首露是逃往朝鲜半岛的的金日磾后人从时间上看是合理的。这种说法的主要证据就是7世纪的新罗文武王陵碑。

然而笔者认为,新罗金氏是匈奴后裔的说法很可能是有根据的,即使是为了便于流传而做的一种依附名人的假托,也很有可能和金日磾家族同源。因为从前面笔者本人的论述来看,新罗王族金氏的来源倒更像是构成匈奴左部的重要游牧部落——貊人。为什么半岛南部韩系国家新罗和伽倻的国王也都要像东北大陆秽系的夫余、高句丽等民族一样要由貊人来做,这是否说明了就像后来尼鲁温蒙古中的成吉思汗家族一样,讲原蒙古语的貊人就是匈奴人当中到任何地方都高人一等的黄金家族?只是主导三韩的这个貊人和我国东北的貊人似乎并不是到了汉代才分开的,而是早在以O2b 基因区别于其他民族的秽人来到东北大陆时就被分隔开的。

金日磾出自西汉时游牧于河西的匈奴休屠王部落,即休屠各(上古音hĭu da kak)部,首领即为休屠王,我们尚不知其姓氏和单于姓氏虚连题(上古音hĭa lĭan die)氏是什么关系⑤此二字的声母,上古音王力先生构拟为h,郑张尚芳先生构拟为kʰ、qʰ等,中古音王力等先生构拟为x,郑张尚芳先生等构拟为h,此处暂统一写做h。,然而到了魏晋时,休屠部落是匈奴中最为豪贵的一个部落,可以出单于。有学者认为刘渊出自单于之后的身世或为假托,但到了魏晋时期,屠各在入塞的匈奴当中已经掌握了主导权,统领南匈奴诸种了。⑥道客巴巴《“匈奴屠各”考》,作者佚名。

此外,和弘吉剌惕部同源的亦乞烈思部(ikires)的名称和双胞胎有关,满语的“双胞胎”ikiri,其词根似来源于突厥语的数字“二”(ikki)。种种迹象表明,大兴安岭以东嫩江流域的原蒙古人对上古时期东北亚的影响是举足轻重的,成吉思汗时代和黄金家族联姻的作战英勇的“五投下”部落中,弘吉剌惕部、亦乞烈思部原本就分布在大兴安岭以东,到了元代,札剌亦儿部落的主体也向东移动到辽阳行省、兀鲁兀惕部和忙忽惕部源于成吉思汗八世祖篾年土敦七子纳臣把阿秃儿的两个儿子兀鲁兀歹和忙忽歹,其产生较为晚近,据学者考证,五投下部落的贵族和成吉思汗黄金家族联姻,故被称做“五王”(tabun ong),到了北元中期,达延汗派札鲁人(实为兀良哈人)把阿逊(把儿孙)镇压右翼蒙古的势力,把阿逊因功而尚公主,并有了塔布囊称号之后。黄金家族开始与兀良哈部大量联姻。“塔布囊”的叫法才开始流行⑦https://weibo.com/p/230418972d24b20102v8tc。。到了清代,清帝奉行“南不封王、北不断亲”的国策,从康熙帝开始,皇家女大量下嫁蒙古诸部。统治蒙古之诸部首领,基本上是两大派系。一系是成吉思汗黄金家族后裔,所以仍给其台吉(太子)的称号。另一系则是者勒蔑系。因者勒蔑系属于异姓贵族,他们与上述五位王一样,娶了众多皇家女,出了很多驸马,因此也习惯称之为“塔布囊”。后渐成爵名。所以,清代塔布囊封号只属乌梁海人。①乌成荫编著《喀喇沁乌梁海部落史》,内蒙古文化出版社,2009年。

应该注意,新罗有金氏的始祖生于鸡林中一个金椟的传说,而韩语中一些和蒙古语相通的词的读音和嫩江流域的蒙古语土语一样也有把“普通的”蒙古语词首的辅音强化现象(如把s或č读为t以及把h读为p),蒙古语民族在向蒙古高原发展之前似有过一个在东北和朝鲜半岛扩张的时期,笔者推测这可能和上古时期貊人的东迁有关,但对这个问题还有待进一步研究。

据王国志先生研究,兀良哈三卫中,泰宁卫主要由成吉思汗季弟帖木格斡惕赤斤后裔的翁牛特部构成;朵颜卫主要由兀良哈部构成,后向西发展成为喀喇沁部和土默特部的一支;福余卫主要由扎赉特(札剌亦儿)、杜尔伯特(朵儿边)、郭尔罗斯(豁罗剌思)三部构成。在福余卫的主要部落中,扎赉特部是在元亡后受明军压迫,退到嫩江西岸;杜尔伯特部是在成吉思汗九年(1214年)蒙古军攻入金界壕后,移牧到今嫩江与通肯河之间,即黑龙江杜尔伯特、大庆、林甸、安达、青冈、明水一带;郭尔罗斯部大约与杜尔伯特同期迁到嫩江下游,即今黑龙江肇东、肇源、肇州和吉林前郭尔罗斯、大安、扶余、乾安一带。三部落即福余卫于明宣德年间南迁后又重返故地。明嘉靖三十六年(1557年)三月,成吉思汗二弟哈布图哈萨尔十四世孙奎蒙克塔斯哈喇欲假道东夷南侵,不遂后滞留下来,自称所部为嫩江科尔沁部,占据福余卫与泰宁、朵颜二卫间的隙地,与扎赉特、杜尔伯特、郭尔罗斯共同游牧,直到其孙阿敏、爱纳噶、乌巴什时占领三部,分别成为各部的诺颜(酋长),孛儿只斤氏遂成为三部的主体氏族。[9]

福余卫的名称,应和金代的蒲与路一样来自古代的“夫余”一名,笔者认为,这个地方的居民应该不仅仅是保存了夫余的名称而已,正如上文所述,许多古来的文化因素也被当地的人们代代传承,才被明朝人以古名相称。明《卢龙塞略》卷19、20 译部上下卷所收之蒙古译语序文中有“夷俗详于史传矣,今不能有以异也。自胜国以前,郡县有司治之,入大明为藩卫,其时貊道半夏道矣。”[7](P169)可见直到当时,人们还认为蒙古是属于貊人系统的民族。

唐初颜师古注释《汉书·高祖纪》说:“貊(上古音meak②如果考虑到东北亚民族中常见的音节连接处增减鼻音的语流音变规律的话,貊的上古音meak和“蒙古”在满文里的读音monggo也可能有着对应关系,但笔者不敢确定。)在东北方,三韩(上古音ɣan)之属皆貊类也”。[12](卷1上,P46)据韩国学者研究,源于三韩的新罗等国,其语言与夫余、高句丽等民族是有区别的。现代朝鲜语是以半岛南部的新罗语言为基础发展来的,它和秽系民族的语言有较大的差别。近年来,学术界倾向于认为貉(貊)应属于发祥于蒙古草原的北狄游牧民族,这有许多确切的记载可考。如《竹书纪年》记赵武灵王二十四年推行胡服骑射时,将胡服称为“貉服”,可见古书“貉”(上古音ɣak)与“胡”(上古音ɣa,而“匈奴”二字的上古音构拟按《汉字古今音表》作xĭwoŋ nɑ,笔者认为“匈”和“胡”不完全等同,但却有着千丝万缕的联系)通用,此外,从史书记载貉系各族活动的范围来看,也正是北方或东北方的草原地带。貊人还以其独特的烧烤类食物“貊炙”闻名于世。[13](P84-93)这大概能够解释为什么现代朝鲜语里有一部分相当基础的词汇和蒙古语相通了。

比如“我”na,蒙古文“我”的宾格是namayi;“方向”jjog,蒙古文为jüɡ;“日”nar,蒙古文“太阳”为nara;“月亮”dar,蒙古文为sara;“虫”ber rei(“爬虫”是ber ge ji),蒙古文为korokai;“红”burg da,蒙古文为ulah‐an;“原野”deer,蒙古文为tal-a;“昨天”e jei,蒙古文为öčüɡedür;“太,过于”ne mu,蒙古文为demei;从格后置词ei se,蒙古文为eče;用格后置词ro,蒙古文为bar/ber/ayar/eyer(口语读ɑ:r/ə:r,在圆唇元音后圆唇化);“做”,ha da,副词形式为-hi,而且,蒙古语和韩语的发音习惯同满语和日语的发音习惯基本上可以归为两种不同的风格,前者辅音的发音普遍较强,在音节间的弱化不明显,元音的发音却普遍较弱,无复合元音,单元音较多,音节有丰富的辅音收尾;而后者非词首辅音在语流音变中则习惯于发生弱化,元音发音普遍较强,有复合元音(“拗音”),音节结构以开音节为基础,因此蒙古族和朝鲜族的口腔控制力要强于满族和日本人。

从民间音乐来看,一些达斡尔族民歌也与朝鲜族民歌有着相似的节奏和旋律,比如3拍子的节奏在今天蒙古语族诸民族当中少见而在朝鲜族民歌中却大量存在。①读者可试比较达斡尔族民歌《春天来了》和朝鲜民谣《朝鲜八景》(韩国称《大韩八景》)等。此外,达斡尔族民歌在衬词和歌唱方法等方面也有着一些和蒙古族民歌相区别之处,其来源有待进行历史的比较分析。

魏晋时居住在济州岛的州胡看起来也似属于胡貉系统的民族,然而,《三国志》中记载,州胡“言语不与韩同”。[14](卷30,P852)从上古音来看,“胡”、“貉”、“韩”三个字读音很相近,只是阴声韵、入声韵和阳声韵的区别。上古汉语“阴阳对转”的规律,这三个音可以互通。俄罗斯学者记录的黑龙江下游一些土著民族传说中提到神秘的古代民族“哈”人,大概即与此有关。

四、汉代匈奴语词汇音韵的考证

在考察过匈奴人种的来源后,我们再回过头来看一下汉代以汉语上古音记录的匈奴语言的一些词汇。

王力先生说:“西汉时代音系和先秦音系相差不远,到东汉变化才较大”,[15](P88-90)汉代的声母可以假定和先秦声母一样,或者说变化不大,而这时的韵部已经接近《切韵》的韵部了,同先秦时代显著的区别是:歌部由ai变为a,鱼部由a变为ɔ(如以下的若、余、胥、斜、邪、乌、庐、湖、且、狐、孤、壶、虚、闾、渠、呼、都、除、车等字),药部由ok 变为ɔk,屋部由ɔk 变为ok,东部ɔŋ 变为oŋ。阴阳入三声的对应关系也有一些改变,歌部与阳铎两部对应,鱼部与药部对应,宵部与东屋两部对应,都和先秦不同。其次,更重要的是汉代韵部与先秦韵部基本相同,但许多韵部包括的字与先秦韵部不尽相同。读者可参看王力先生的《汉语语音史》,在这里不一一列举。

汉代史书关于匈奴的记载,在司马迁的《史记》、班固的《汉书》当中较为丰富。我们可把西汉和东汉早期用汉字记录的匈奴语名称看作与先秦时代的读音基本相同(表6)。

表6 匈奴语词汇②以下词汇引自林幹《匈奴通史》,人民出版社,1986年。一些解释参考了网上“百度百科”相关内容。

在这些为数有限的带有汉语意思的匈奴语词汇之外,史书上记载的匈奴的姓氏和单于名号也是我们今天考证匈奴语音韵和词汇的重要材料(表7-表10)。

表7 匈奴姓氏

表8 匈奴单于名号

表9 北匈奴单于名号

表10 南匈奴单于名号

五、现代匈奴文化的遗存

在北纬30°附近的安徽省池州市东至县的大山里,有一座古老的匈奴村寨,这就是至今传承着一些从两千多年前的西汉时期留存下来的匈奴文化的南溪古寨。

南溪古寨的匈奴部落,不但传承着从两千多年前西汉时期留存下来的匈奴人的祭天古歌、民族舞蹈,还保留着神秘、庄重的祭天仪式。据寨中长者回忆和族谱的明确记载,南溪古寨匈奴部落所属的金日磾家族是西汉早期由甘肃河西地区进入我国中原王朝腹地的,汉武帝时期,驻牧在河西走廊一带的匈奴浑邪王与休屠王同汉军交战败北后,担心回到匈奴会受处罚,于是密谋相约降汉,休屠王中途欲反悔,浑邪王杀死休屠王后带领他的部众降汉。休屠王之子金日磾归汉后,受到汉武帝的重用,其家族在西汉王朝政治舞台上具有举足轻重的作用,成为汉代政坛四大家族之一。

南溪古寨匈奴部落传承的匈奴文化是宝贵的,对于研究中华大家庭中民族的迁徙融合、民族的定义、民族文化的定位,都有着不可多得的借鉴意义,值得我们进一步认真研究。南溪古寨匈奴部落是边疆地区少数民族文化在我国内地长期发展、良性融合形成的,对于构建新时代中华民族人文精神、铸牢中华民族共同体意识具有切实的理论意义和重要的现实价值,是中华各民族之间相互往来、相互借鉴的光辉典范。