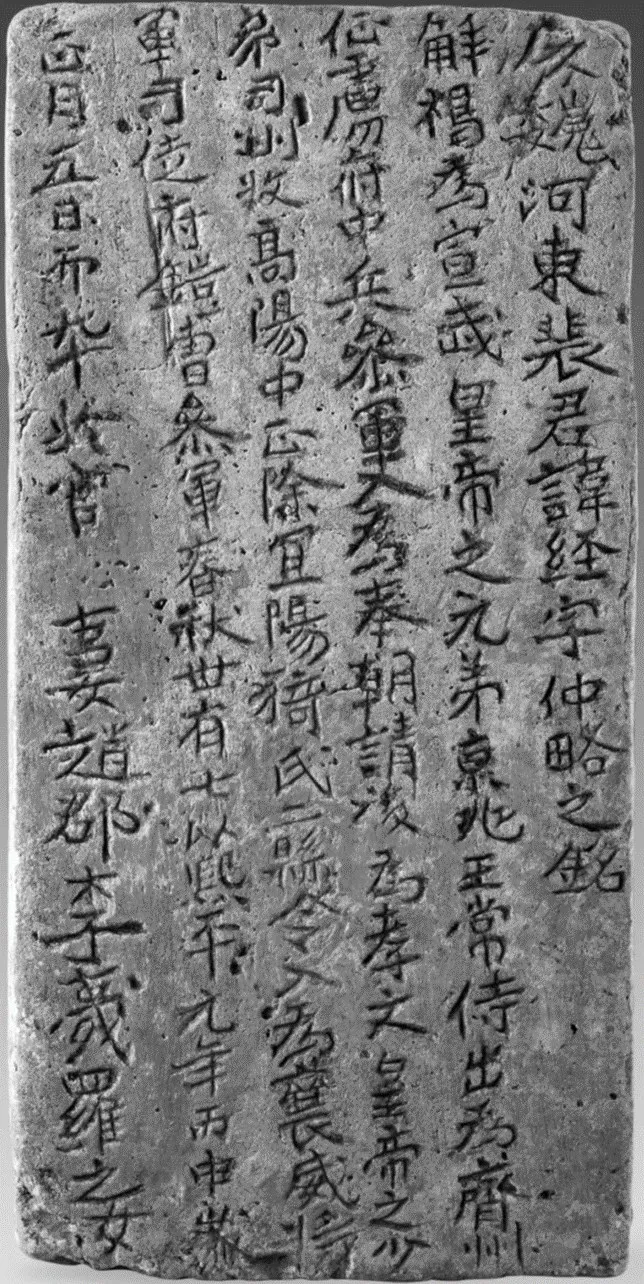

新出北魏裴经墓志砖考略

刘 军

(吉林大学古籍研究所,吉林 长春 130012)

2014 年9 月至2015 年7 月,在山西省侯马市高村乡虒祁村附近建设区域内抢救性发掘北魏纪年墓葬1座,该墓保存完整,葬式、葬具融汇拓跋鲜卑草原习俗、中原汉晋传统和南朝时尚新风,呈现“杂相糅乱”之多元文化特征。发掘先期成果以《山西侯马虒祁北魏墓(M1007)发掘简报》(《文物》2021年第2期)公布于世。其中出土随葬墓志砖1件,可知墓主人名裴经,出身中古名门望族河东裴氏。该墓志砖为上下扣合式,长29.7、宽15.1、厚4.6cm,阴刻志文共6列、110 字。其文曰:“后魏河东裴君讳经字仲略之铭。解褐为宣武皇帝之元弟京兆王常侍,出为齐州征虏府中兵参军,入为奉朝请,后为孝文皇帝之少弟司州牧高阳中正,除宜阳、猗氏二县令,入为襄威将军、司徒府铠曹参军。春秋卅有七,以熙平元年丙申岁正月五日而卒于官。妻赵郡李葳罗之女。”(图1)熙平元年是孝明帝登基的次年,即516 年,墓主裴经卒年37 岁,则他生于480 年,即孝文帝太和四年,人生经历了风起云涌的汉化改革与民族融合,墓葬风格兼容胡汉,并采南北自在情理之中。其志砖内容虽然简略,但结合相关知识背景,仍有发挥史料价值并发掘悬疑的余地,分析方法兼采直接史料与各类旁证,正面突破配合外围迂回,以期最大限度地扩展论证空间。故笔者试联系中古士族门阀制度及河东裴氏家族史予以阐释,力图通过“小人物”的履历管窥“大历史”全豹之一斑。至于材料处理分寸火候的拿捏,以及立论稳妥与否,还望方家不吝赐教。

图1 北魏裴经墓志砖

一、基本问题意识的提出

墓主裴经所出的河东裴氏乃中古名门望族,历经魏晋至隋唐,家世绵延近千年而不衰。唐代谱学大师柳芳纵论天下门阀:“过江则为‘侨姓’,王、谢、袁、萧为大;东南则为‘吴姓’,朱、张、顾、陆为大;山东则为‘郡姓’,王、崔、卢、李、郑为大;关中亦号‘郡姓’,韦、裴、柳、薛、杨、杜首之;代北则为‘虏姓’,元、长孙、宇文、于、陆、源、窦首之。”[1](卷199,P5677-5678)可知在唐人眼里,河东裴氏是关陇著姓的一流代表。其家门底蕴深厚,早在魏晋便已声名远播,当时士林“以八裴方八王:裴徽方王祥,裴楷方王夷甫,裴康方王绥,裴绰方王澄,裴瓒方王敦,裴遐方王导,裴頠方王戎,裴邈方王玄。”[2](卷中,P559)后世称颂其风流:“降及八裴,并以盛德垂声,风华标远。故能世载清通,人皆领袖。”[3](P145)既与天下首望琅琊王氏比肩,自然位列全国性的顶级高门。随后饱受十六国战乱的冲击,长期处于蛰伏状态,降至元魏,分别以裴叔业和裴骏、裴延俊为首的南、北二房交相呼应,在异族统治的夹缝中逆流而上,他们远承往昔“八裴”之荣耀,共铸近日家族事业的辉煌,为隋唐家业鼎盛奠定扎实的基础。[4](P251)墓主裴经身逢家族势力的稳步上行线,这是把握其人生经历的关键。

墓主裴经事迹史籍无载,增加了研究的难度,但与之大致同期的族人墓志尚有两方,分别是孝明帝熙平二年(517)的裴敬墓志和孝昌元年(525)的裴谭墓志。[3](P145、264)将它们进行比较,发现诸多疑点:首先,裴敬、裴谭墓志的载体都是形制规整、质地坚实的志石,加工技艺精湛,书刻雄浑俊美,堪称魏碑经典;裴经墓志则是粗糙简陋、式样低端的志砖,制作漫不经心,字迹草率凌乱,品质相当低劣。其次,裴敬、裴谭墓志的尺寸更大,分别达到50和67cm 见方,未及30cm 的裴经志砖相形见绌。再次,裴敬追赠正四品新平太守,裴谭加封正一品兰陵郡开国公,墓志规格均与其官爵地位紧密匹配;裴经临终委任从六品襄威将军、司徒府铠曹参军,志砖规格低于相应标准①北魏礼制明确规定各级官员墓志的尺寸规格:股肱宰辅三尺,折合80cm;一、二品官二尺四寸,折合66cm;三品二尺,折合55cm;四品一尺八寸,折合50cm;五品一尺二寸,折合33cm;六品一尺,折合30cm。参见赵超:《试谈北魏墓志的等级制度》,《中原文物》2002年第1期。。复次,裴敬、裴谭墓志的书写遵循典型的贵族范式,结衔、志铭、颂词、附记俱全,骈体行文铺张繁冗、辞藻华丽,对仗工整、声韵协和,洋溢主流气派;裴经墓志仿佛流水账目,只简略记录婚宦,毫无文学化的修饰渲染,加之家世和颂词部分的缺失使其档次大打折扣。②以书写范式推断志主身份、经历的研究方法,参见刘军:《北魏元苌墓志补释探究》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2013年第5期。最后,裴敬归葬故里位于山西运城的河东郡闻喜县,裴谭就近窆葬都城洛阳,均符合北魏汉族官贵的习惯;裴经则迁葬故里外围位于山西侯马的虒祁,不禁令人疑窦丛生。墓志品质严重缩水,不能仅用英年早逝、仕宦不显之类肤浅理由敷衍搪塞,种种迹象似乎暗示志主裴经沦落族内边缘人的事实。拙作旨在破解这道谜题,即通过出土文献所谓“异刻”现象,在具体的历史语境中分析墓志的生产过程。[5](P423)至于逻辑与现实能否和谐统一、真正做到重返历史现场,则留待新资料的发现及后续研究的开展。

二、志主裴经家世门第之推测

众所周知,置身中古士族制环境,家世门第乃社会分层的决定要素,它建构所谓“流品”秩序,通过繁杂的“限格”和“止法”宿命般地摆布人生,以排他性的歧视形成封闭、垄断的社交利益圈。因此,翔实叙述阀阅世资、高调标榜出身等第就成为撰写史传、谱牒、行状、墓志的首要环节。这为我们了解门阀机制的运作提供了便利,笔者采取的办法是累积曾祖以降三代官资履历,以晋品令为衡量基准,计算平均值,商数在一至三品间,即涵盖上古宗法贵族内爵序列的公卿层位者,视为一流高门,谓之“膏腴”,定门第一品;商数四、五品,即涵盖上古宗法贵族内爵序列的大夫层位者,视为一般高门,谓之甲乙丙丁“四姓”,定门第二品。这套区分办法除以前人成果做铺垫,[6](P173-174)还有复刻华夏典章的日本礼制为佐证,古代日本堂上贵族一至三品称“贵”,四、五品称“通贵”,中间横亘森严的壁垒,所谓“礼失而求诸野”,相信中国六朝就是这样。据此甄别传主或志主的出身等第是有充分依据的,[7]推导的结论亦可由释褐起家官的品级和类别加以验证,因为它们之间存在制度性的比例对应关系。北魏贯彻该原则最为坚决,史载:“孝文帝制,出身之人,本以门品高下有恒,若准资荫,自公卿令仆之子,甲乙丙丁之族,上则散骑秘著,下逮御史长兼,皆条例昭然,文无亏没。”[8](卷16,P390-391)据此研究北朝墓志的可靠性是能够得到保证的。

日本学者宫崎市定最先发现起家官品与代表门第之乡品(又称门品)的对应规律:“获得乡品二、三品者,可以从六、七品的上士身份起家。其次,获得乡品四、五品者,可以从八、九品的下士身份起家。……要言之,制定了起家的官品大概比乡品低四等,当起家官品晋升四等时,官品与乡品等级一致的原则。然而,在实施过程中,想来会允许在上下浮动一个品级的范围内酌情调整。”[9](P71-72)约略判断高门士族,乡品一品之“膏腴”的释褐层级应为五品或部分六品高档清官,乡品二品之“四姓”的释褐层级应为六品或少量五品次档职务,它们之间的细致分野还需斟酌具体情况而定。既按照门第安排释褐,反之,根据释褐亦能反观门第。宫崎市定秉持此法:“如果上述对应关系正确的话,我们应该可以从人物传记中知道其起家官品,进而在某种程度上推测出乡品等级。”例如,七品县令或公府掾属作为起家官照例归属乡品三品者,六品秘书郎或尚书郎则是乡品二品者释褐的特权。[9](P72、80、83)我们发现,北魏乡品或门品概念虽然明确,但传记文献从未直接体现,这是因为释褐起家官几乎浓缩了全部家世等第的信息,时人对此规则心知肚明、一见便知,按常事不书的笔法予以省略。所以,释褐始终是中古史志记述的重中之重。

裴经墓志没有关于世系履历的记载,这对了解他的门第出身是严重的缺憾,所幸志文保留了他的释褐起家官——京兆王常侍,或可对其家世背景一探究竟。该职隶属王国官序列,担负宗王的侍从随扈、咨议顾问、规谏督导等责任。此官在汉代是倍受压制的“左官”,魏晋时地位依旧不显,秩级仅列第八品,后来伴随宗王政治的强势飞速提升待遇,至北魏孝文帝太和廿三年(499年)颁布新版《职员令》,皇子亲王常侍为从七品,诸蕃王常侍为从八品。[8](卷37、38,P1003-1063)必须强调的是,新令品级是在魏晋旧令基础上贯彻士庶隔绝理念的产物,即沿六品贵族线切割,其上重划流内正、从九品十八级,旧官品在此体系内按比例均匀摊开,大致为旧令一品析出新令正一、从一、正二品,旧令二品析出新令从二、正二、从三品,旧令三品析出新令正四、从四、正五品,旧令四品析出新令从五、正六、从六品,旧令五品析出新令正七、从七、正八品,旧令六品析出新令从八、正九、从九品。按此公式换算,皇子亲王常侍新令从七品,效力值等同旧令五品;诸蕃王常侍新令从八品,效力值等同旧令六品,照比魏晋均有显著上升,均已跨越贵族仕进起步线,正式跻身士族清官行列。[9](P261-262)若比照同期萧梁天监七年(508年)官班新制:皇弟皇子国常侍二班(正九品),嗣王国常侍一班(从九品),效力值等同旧令六品;蕃王国常侍流外七班(流外一品),效力值等同旧令七、八品,[9](P207)不难发现北魏王国常侍的整体地位还略高于南朝,反映出北魏宗王独一无二的尊崇程度。墓志记载裴经的国主是宣武帝长弟,即孝文皇子京兆王元愉,而非普通的蕃王,其释褐品级就应是新令从七品,班位处下阶。按日本学者漥添庆文的研究,由此释褐者的门第通常是“四姓”中的丙丁层位,其父祖世资以三品以下为主。[10](P144-146)根据前述门第层级划分法,这相当于乡品二品之一般高门偏下的水准。

值得注意的是,皇子王国常侍是比较常见的士族起家官。北魏历史上,赵郡李裔释褐汝南王常侍,陇西李昞、荥阳郑道忠释褐高阳王常侍,河东薛洪隆释褐阳平王常侍,京兆韦珍释褐京兆王常侍,荥阳郑贵宾、范阳卢同释褐北海王常侍,弘农杨昱、清河房悦释褐广平王常侍,昌黎韩子熙释褐清河王常侍,清河崔鸿释褐彭城王常侍。[11]上举人物无疑都是社会舆论公认的高门士族,若推算世资求取其体制层面的门第等级:李裔、郑道忠、房悦父俱五品太守,均值五品;李昞父五品太守、祖三品龙骧将军、曾祖三品镇北将军,均值四品;薛洪隆父五品太守、祖三品平西将军,均值四品;韦珍父六品安西府从事中郎、祖四品建威将军,均值五品;郑贵宾父三品辅国将军,均值三品;卢同父五品州别驾、祖三品散骑常侍,均值四品;杨昱父一品太师、祖一品公爵,均值一品;韩子熙父、曾祖五品太守、祖三品散骑常侍,均值四品;崔鸿父五品太守、祖三品龙骧将军,均值四品。除个别特例外,他们的世资总体维系在四、五品间,与裴经同处乡品二品之一般高门的层位。皇子王国常侍作为起家官的层级地位既已明确,以此释褐的裴经之身份等级随之锁定。

当然,门第不是由个别家族成员决定的,汇总河东裴氏其他族人的释褐官职,亦可综合判断其阀阅等第。遍检史志中裴氏人物登仕情况明晰者,正史收录裴骏释褐六品中书博士,裴修释褐七品中书学生,裴询、裴美、裴良、裴仲规、裴瑗、裴伯茂释褐六品奉朝请,裴宣释褐六品尚书郎,裴安祖释褐七品县令,裴延俊、裴聿释褐六品著作佐郎,裴夙释褐七品司空主簿,裴庆孙、裴礼和释褐六品员外散骑侍郎,裴景融、裴敬宪释褐六品太学博士,裴景颜释褐七品汝南王开府行参军①诸人履历散见魏收:《魏书》卷45《裴骏传》、卷69《裴延俊传》、卷85《文苑传》,中华书局,1974 年,第1021、1021、1021、1022、1531、1533、1535、1872、1023、1024、1528、1535、1530、1532、1535、1534、1870、1534 页。至于以裴叔业为首的北归江南裴氏,因其多在南朝入仕,降魏后论功行赏、加官进爵,无法依常制考量,暂且忽略不计。;墓志记载裴敬释褐六品著作佐郎,裴谭释褐七品太子洗马。[3](P145、264)可见,裴氏子弟普遍以六、七品官释褐,参照宫崎市定起家官品退四即得乡品的理论,其门第确系二品之一般高门,志主裴经作为家族一员,通过其释褐获知的门第有坚实的佐证,且北魏释褐制度将魏晋官场不成文的积习惯例公开化、法制化、固定化,操作程序严谨、规范,故上述分析方法和具体结论相信是比较合理的。

三、裴经王国官经历与仕途升进

我们分别以皇子王国常侍和裴氏族人为基点,从释褐起家层面辅证志主裴经的门第等级,结论基本趋于一致,实际情况应该不会有太大偏差。尽管其墓志缺漏家世,实际并不妨碍后续结论的推导。中古士族制度固化、停滞、垄断、封闭,释褐起家后的仕进轨迹和角色展演亦受门第左右,不同阶层各自趋同的现象明显,研究过程自然有规律可循,从中找寻裴经仕宦履历的“异动”因素,还会发现更多的问题及解答。

皇子王国常侍既为释褐显官,仰赖国主的权势扶持,通过“随府”稳健高升,首次迁转宜留京叙用,较少外放地方。前举人物如郑贵宾升任员外散骑侍郎、尚书金部郎,崔鸿升任员外散骑侍郎、尚书虞曹郎,李昞升任员外散骑侍郎、太尉录室参军,杨昱升任员外散骑侍郎、太学博士,韦珍升任尚书南部郎,韩子熙升任清河王国郎中令,卢同升任司空祭酒,郑道忠升任卫尉丞②诸人升迁分见《魏书》卷56《郑羲传》,第1248页;卷67《崔光传》,第1501页;卷39《李宝传》,第890页;卷58《杨播传》,第1291页;卷45《韦阆传》,第1013页;卷60《韩麒麟传》,第1334页;卷76《卢同传》,第1681页;《郑道忠墓志》,王连龙:《南北朝墓志合集》,上海人民出版社,2021年,第289页。。这里似乎存在某种特定的晋升规律,王国常侍为侍从清官,性质类似宫廷散骑,故遵照等位等效置换原则,授予地位稍逊正员郎的荣衔——员外散骑侍郎,同时以此散衔兼领品秩相当的另一中央实职;但也有单任实职,未授员外郎者,造成差别的原因待考。不管怎样晋升,至少还能留在京师,不像裴经那样外放齐州征虏府骑兵参军,这在某种程度上是一种贬抑。再看迁转官的品级变动,皇子王国常侍新令从七品,论理迁转官应高于此级别,即便平调班位也应有所改善。郑贵宾、崔鸿、李昞、韦珍晋升正六品,杨昱、韩子熙、卢同、郑道忠晋升正七品,提升幅度在一至三阶为常态,而裴经的迁转官仍为从七品,班位甚至比起家官还低,表明他地位下移,其中必有缘故。

试切换考察视角,梳理任职时间和迁转顺序。依北魏人事制度,中央官升调的间隔在三、四年左右。裴经释褐京兆王国常侍,应略晚于孝文帝太和廿一年(497年)册封皇子元愉为京兆王之时,以契合20 岁弱冠前后入仕的惯例。案清人吴廷燮《元魏方镇年表》,齐州刺史带征虏将军号者仅见宣武帝永平元年(508 年)至三年(510 年)在任的郑懿。[12](P4544)裴经首次迁转入幕定在此时段,距离他释褐长达近10年,有悖士族升进之常态。再联系他日后的迁转经历,齐州征虏府卸任后返京以从七品且班位垫底的散衔奉朝请候补,直至出任司州牧高阳王元雍中正并兼任辖区正七品县令。据吴氏年表考证,高阳王元雍曾两度执掌司州,前为宣武帝景明四年(503年)至正始四年(507 年),后为孝明帝熙平元年(516 年)至正光五年(524 年)。[12](P4534-4535)裴经辟除中正的时间绝不可能是前者,因为那时他尚在京兆王府供职,只能是后者中的熙平元年(516 年),即去世的当年,至此他已赋闲六、七年之久。随后投靠司徒广平王元怀,晋升从六品襄威将军、司徒府铠曹参军,[12](P4512)虽有触底反弹之势,却仅是落日余晖而已。观其仕途,由从七品到从六品,仅迁转四次,跨越区区两阶,竟耗费廿年之功,可谓艰难坎坷。

志主裴经仕途阻滞、升进迟缓,不大符合士族仕进频历清显、破格超迁、平流进取、坐至公卿的基本特征,甚至未及标志士族准入资格的五品官僚线,没有兑现“二品系资”原理赋予的身份特权。研究发现,北魏官员的仕宦顶点也受门第的影响,一流高门和一般高门的临界点分别是三品和五品线,以此落实权利资源世袭再传递、阶级关系复制再生产之贵族主义。[13]裴经的履历与其一般高门的地位严重脱钩,个中原委限于资料实难查证,只能做些推测。依笔者愚见,这或许与他在不恰当的时间充任身份敏感者的属僚有关,皇子常侍在仕途伊始予其荣耀,却也为后半生的蹉跎埋下了伏笔,生动诠释了宦海无常、福祸相依的法则。一言以蔽之,裴经的国主京兆王元愉是宣武帝皇位潜在的强劲威胁,王国君臣维系封建附庸关系,相互承担连带责任,国主政争落败,自然殃及羽翼。[11]须知紧密捆绑的利益共同体,成员难逃俱损俱荣的结局。

如所周知,北魏君位继统始终在兄终弟及的部落遗俗与父死子继的皇朝体制之间困扰纠结。生性多疑的宣武帝夺嫡即位,最忧虑的就是兄弟群起效尤,威望显赫的次弟京兆王元愉首当其冲,于是下手打压、步步紧逼,拉紧“左官附益”的套索、惩办非违王官成为突破口。[14]史载:“正始中,以京兆、广平二王国臣,多有纵恣,公行属请,于是诏御史中尉崔亮穷治之,伏法于都市者三十余人,其不死者悉除名为民。”[15](卷58,P1291)裴经虽未遭刑戮,势必受此牵连。更加巧合的是,裴经降阶外放的永平元年(508 年),恰是京兆王元愉在冀州举兵叛乱的时间,作为臣属侥幸豁免已是法外施恩,安敢得寸进尺在官资问题上与朝廷讨价还价。从这个意义上分析,外放齐州与其说是制裁贬谪,毋宁说是变相地远离风口浪尖,未来仕宦不显则是理所当然的结果。裴经的政治生命与皇宗势力密不可分,依靠其内卷交际数度移府,先后委身京兆王元愉、高阳王元雍、广平王元怀,三王处境脆弱敏感,在诡谲的宣武政局中沉浮飘摆,直接塑造了他高开低走的人生轨迹。本文开篇提及的裴经墓志异质异刻、形制鄙陋的问题也就不言自明了,至于魂归异乡、无法归葬,恐遭家族排斥或主动避嫌之举。

四、从裴经履历看河东裴氏世任乡官现象

上文以家世门第为基准考察志主裴经仕途的进退得失,不容否认的是,即便官场失意,他士族高门的地位始终无法撼动,志砖末尾载其与河北四姓之首赵郡李氏联姻更加证实这个论断,毕竟“朝廷每选举人士,则校其一婚一宦,以为升降,何其密也”,[15](卷60,P1341)婚媾在甄别门第方面与仕宦是等效的。墓志所载裴经履历还有个重要问题需要说明,他曾在原籍河东郡所隶司州州府中以中正的身份出任乡官。检索正史裴氏家传,供职本籍州郡地方政府者为数不少,如裴宣历任郡中正、州治中、州别驾,裴延俊历任郡中正、州别驾,裴嵩、裴务、裴美、裴安祖、裴仲规任州主簿,裴询、裴良、裴瑗、裴敬任郡中正①诸人履历散见《魏书》卷45《裴骏传》、卷69《裴延俊传》,第1023、1528-1529、1528、1022、1022、1024、1533、1022、1531、1535页;《裴敬墓志》,王连龙:《南北朝墓志集成》,第145页。。当时州郡牧守本职外例加将军军号,并置军府和州郡府两套行政班底,分管军事和民政,后者系统繁杂:州设别驾、治中、主簿、中正、诸曹从事,郡设功曹、五官、主簿、中正、诸曹掾属。军府僚佐(长史、司马、从事中郎、诸曹参军)为中央委任的异乡人士,与长官保持行政隶属层面的“施敬”关系,而非人格屈从;州郡属吏则由地方牧守私人礼聘辟除本地乡望而来,故有“乡官”之谓,与长官维系君臣依附之义,两者在服从程度上存在本质的差别。

如所周知,自上古氏族组织解体后,基层秩序整合重组,形成以强豪为中心的乡里共同体,他们盘踞地方,以祭祀、乡约为纽带紧密凝聚,游离于国家政权之外,过着自存、自治、自觉、自卫的生活。出身外乡的地方官不熟悉当地情况,单凭军事威慑和行政权力无法有效贯彻政令,与地方社会合作共管乃不二之选。于是,长官延聘乡绅名望组成地方政府,通过提携举荐缔结私恩,利用他们的社会关系和影响力间接地治理民众。北魏是异族游牧政权,国人数量寡少且文化落后,欲对广大被征服的汉族民众实施个别人头支配无异痴人说梦,只能采取委任统治的办法,长官辟除僚属与宗主督护制配合执行,默许乡豪基层领袖地位的同时给予官方背景,使之兼具官府传声筒和民间代理人的双重角色。乡豪在此过程收获丰厚的利益回报,除增强家门实力外,还能拓宽交际渠道,攫取人脉资源,为进身官僚体制,实现贵族化的蜕变打开方便之门。这是他们冒险滞留乡梓而未选择南渡的现实动机,北魏王朝对此诉求予以充分满足,坚定不移地奉为圭臬。宫崎市定总结中国历史上异族统治华夏的经验:“为了统治汉族,讨得他们的欢心,就不得不在一定程度上承认他们的自治。更具体地说,如果不能让汉人以州郡那么大的单位实行自治的话,那么就让他们以县或者乡村为单位,总之要给他们一定标准的范围,让他们实行自治。实际上,胡族政权采用的政策,是尽可能用大的团体单位来掌控汉族。也就是对于汉族有实力者,不仅将他们作为豪族,利用其经济实力和对乡村的统治能力,还要把他们当贵族对待,进而利用他们的声望,此为上策。”[9](P23)于是,在州郡地方政府层面,胡汉相互妥协、各取所需,共同维持平稳的局面。

入仕州郡政府是改换门庭的诀窍,地方豪族趋之若鹜。久而久之,别驾、治中、主簿、中正、功曹史、五官掾诸纲纪职位俨然士流清官,有此履历者声名鹊起,前途无量。宫崎市定指出:“他们大多选择担任州郡属僚的道路。地方长官自古以来经常由中央派遣,北魏时代的刺史、郡守和县令也是由中央任命立下战功的武将来担任的。刺史和郡守出于统治地方的需要,无论如何必须得到土著汉人的帮助,所以,汉人贵族可以应其辟召出仕,形成由他们垄断这些职位的习惯。从汉人贵族的感情而言,州属僚是清官,刺史倒未必是清官,属僚比刺史更受人尊重。”[9](P252)特别是,州郡掾属可以主政下级行政单位,如志主裴经以州都身份兼任治下宜阳、猗氏二县令,更助长家族势力的扩张。从这个意义上说,司州与河东郡政府是包括裴经在内整个河东裴氏家族发迹的重要根基,反证其在故籍的影响力绝不只局限于本郡,实际达到一州,可知在另类的“四姓”概念中,[16](P88)已由地方普通的“郡姓”升格为“州姓”,进而有向全国性“四海大姓”挺进的势头。

另外,北魏控制洛阳京畿的司州长官职责重大,例选亲尊莫贰、威望崇重的皇室宗王,从孝文帝太和十八年(494 年)迁都建置司州到孝明帝熙平元年(516年),司州牧先后由咸阳王元禧、赵郡王元干、北海王元详、广陵王元羽、广阳王元嘉、高阳王元雍(两任)、广平王元怀出任。[17]除元嘉外,其余皆贵为皇子亲王。与裴经有过密切交集的三位宗王里两位曾任该职,裴氏家族受惠诸王者不在少数。例如裴美,“咸阳王雅相赏爱,欲以女妻之。”裴敬猷,“妻丞相、高阳王雍外孙。”裴仲规,“咸阳王禧为司州牧,辟为主簿……车驾达河梁,见咸阳王,谓曰:‘昨得汝主簿为南道主人,六军丰赡,元弟之寄,殊副所望。’”裴敬宪,“司州牧、高阳王雍举秀才,射策高第。”①分见《魏书》卷45《裴骏传》,第1022页;卷69《裴延俊传》,第1530、1533页;卷85《文苑·裴敬宪传》,第1870页。如前所述,州郡掾属与长官以辟举为媒介产生强烈的封建依附关系,这也就不难解释裴氏累仕州郡与联结宗王势力之间的关系了。然而,宗王与皇权的激烈博弈乃北魏洛阳时代无法根除的痼疾,攀附宗王战车势必承担巨大的风险,成败得失在转瞬之间,志主裴经无疑是不幸的落败者,所幸他个人的失意并未妨碍家族整体的上升,历史的机缘巧合不经意间造成个体脱队落单,与主体逆向而行,世事无常在裴经身上获得很好的验证。

综上所述,山西侯马高村虒祁新近出土的北魏裴经墓志砖形制粗糙、篇幅短小、文采贫乏、内容简略,表面看似平淡无奇,实则暗藏玄机,乃透视北魏政治、门阀社会与河东裴氏家族史的绝佳素材,付诸研究大有可为。破解其内涵的关键不在于语词、名物的训诂考据,而是把出土文献的“异刻”理论与仕进制度的“异动”分析有机结合起来,透过字面充分运用士族门阀之机制原理进行合乎规则的系统把握,清晰完整地还原当时的思维逻辑。例如,坎坷的身世可通过与同族墓志的规格式样的横向比较获知,墓志没有交待的阀阅世资可借助明确记载的释褐起家官间接推断,职场发展的态势和境遇可由后续迁转的频次、幅度与历任职务的性质特点研判,政治交结范围简单查找同时段的府主即可圈定,事件原委联系相关史实亦可得到比较合理的解释。串联上述各节点,裴经的人生旅程跃然纸上,诸多悬疑迎刃而解。裴经墓志砖的研究实践证明,宏观视野下重大历史问题的攻关固然必要;微观素材的深刻阐发也有存在的意义,能做到小题大做、以小见大是对学者智识、境界更高层次的考验。