宝宁寺水陆画图像新探

刘 骎

宝宁寺位于大同市右玉县,根据明成化十年碑记记载,宝宁寺由右玉的玉林卫在天顺四年(1460)建造完成。宝宁寺所在的右玉县为晋蒙交界处,是通往关外的要地,有一处重要的关隘“杀虎口”,也是明清晋商“走西口”的必经之路,同时右玉自古以来为北防的军事重镇,是明代边防要塞。

宝宁寺现存139 幅水陆画,为卷轴画样式,画面整体给人以富丽堂皇之感,设色鲜艳,绘制细腻繁复,画面构成与明末以后的水陆画相比要简洁很多,但却注重细节刻画,装饰意味明显,与明代院体画风更为接近,不同于民间画工的绘制风格。

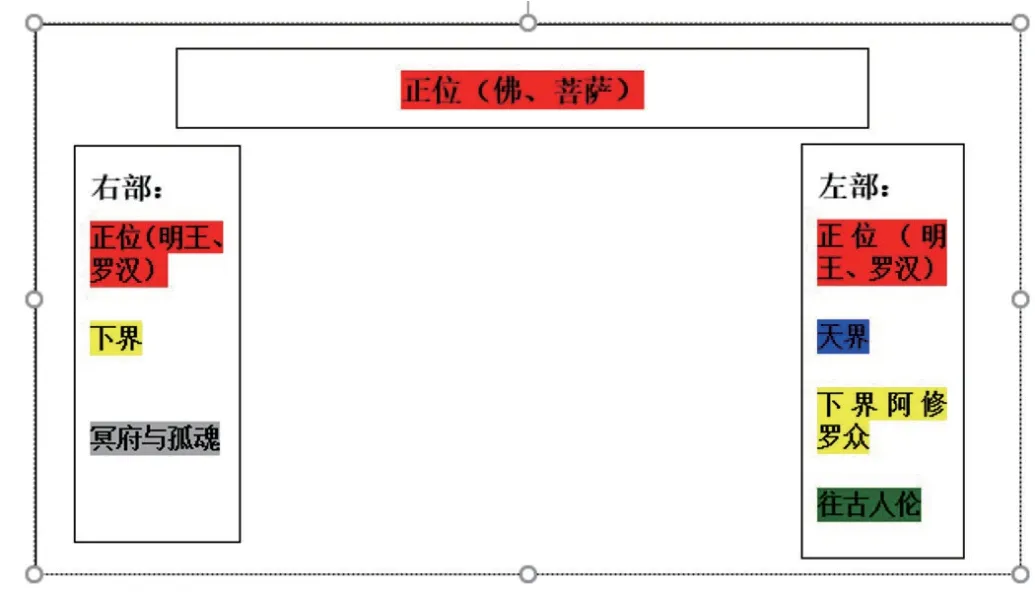

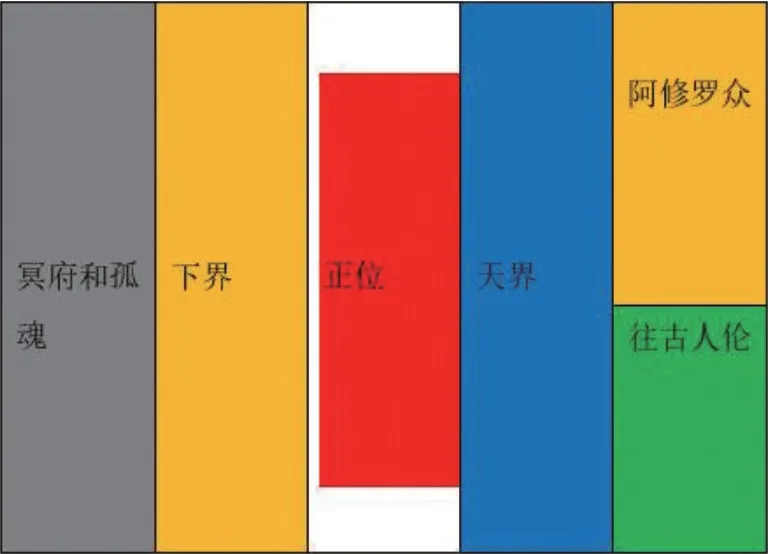

抗战时水陆画几经辗转,新中国成立后曾保存于大同云冈古迹保养所,自1955年以后为山西省博物院所藏。1吴连城,《山西右玉宝宁寺水陆画》,载《文物》1962年第5 期,第88—90 页。一堂水陆画数量庞大,少则几十幅,多则几百幅,卷轴画的性质使其很难保存完整,宝宁寺水陆画则是其中为数不多的一处。目前元、明、清时期的水陆画大多按照《天地冥阳水陆仪文》绘制,2关于山西地区水陆画所使用仪文可参见戴晓云,《佛教水陆画研究》,中国社会科学出版社,2009年。以下简称为仪文。笔者将水陆壁画的构图形式分为:拱卫式、拱卫平行式和平行式三种形式,3关于水陆画的构图形式,戴晓云在《佛教水陆画研究》中将其分为:拱卫式和平行式两种。笔者在其基础上进一步研究,分为拱卫式、拱卫—平行式、平行式三种,详见笔者博士论文:刘骎,《明代山西地区水陆法会图研究》,中国美术学院博士论文,2021年,第129—143 页。宝宁寺水陆画虽然为卷轴画的形式,从其榜题可以看出在悬挂的时候分为左、中、右三个部分,若按榜题将这139 幅水陆画进行排列布局可以看出和水陆壁画中的平行式布局相吻合(图1、图2)。在明确其所用仪文与整体布局以后笔者对画中的神祇产生一些疑问,下文将对其进行探索。

图1 宝宁寺水陆画布局示意图(笔者自制)

图2 平行式水陆壁画布局示意图(笔者自制)

一 神祇的特殊形象研究

明代佛道教神祇形象逐步走向程式化特点,神祇形象差异逐渐减小,甚至不同神祇形象出现相似性。然而宝宁寺水陆画中的部分神祇形象却与同时代水陆画中的同类神祇形象有较大差别。

(一)太乙神

太乙神在仪文“迎请天仙仪”中进行奉请,位于四大天王之后,五方帝之前。太乙神在水陆画中并不是一位必然绘制的神祇,比如青龙寺、4因为青龙寺壁画中的神祇残缺的较多,因此会有人对笔者的说法产生异议,笔者通过对青龙寺的布局结构进行探寻认为没有出现太乙神的可能性比较大,但并不排除出现的可能性。公主寺、毗卢寺、云林寺水陆画中就没有出现,太乙神在元代和明代早期相对较为少见,更多出现在明代晚期以后山西北部地区,当然因为目前发现完整的寺观水陆画数量有限,这个结论仍待考证。不过从目前出现太乙神的水陆画来看,如昭化寺、故城寺、永安寺、重泰寺、普光寺,除普光寺是在晋中外,其余都在山西北部地区且都是明代晚期以后绘制的。太乙神都与五方五帝组合在一起,可见太乙神在水陆画中并不是一位十分重要的神祇,甚至在故城寺中榜题虽然为“太乙诸神五方五帝”,但画面中仅出现了五方五帝,并没有太乙神(图3)。水陆画中太乙神之所以和五方五帝组合在一起的直接原因一方面应该是受到“水陆牌位”中有“太一诸神五方五帝”的影响,另一方面受到来自《水陆道场鬼神图像》版画的影响。之所以这样说是因为《水陆道场鬼神图像》为明成化年间所刻,在这些画中时间最早,而《水陆道场鬼神图像》作为版画具有很强的传播力,确实对壁画图像创作产生直接影响,如昭化寺、永安寺等“太乙诸神五方五帝”的图像就明显受到《水陆道场鬼神图像》的影响(图4)。

图3 故城寺“太乙诸神五方五帝”(出自河北省文物研究所、蔚县博物馆编,《故城寺壁画》,科学出版社,2010年,第180 页)

图4 昭化寺“太乙诸神五方五帝等众”(出自河北省古代建筑保护研究所编,《昭化寺》,文物出版社,2007年,第103 页)

综上来看,虽然水陆仪文中出现太乙神,但在元、明时期的水陆画中太乙神并不是一个十分重要和流行绘制的神祇,其开始流行应在明代中晚期以后,宝宁寺是目前所知较早在水陆画中绘制太乙神的图像。通过与宝宁寺前后时期的水陆画对比,我们就可以发现宝宁寺太乙神的特别之处:

一是太乙神不同于晚期其他水陆画中多与五方五帝组合在一起,而是单独绘制一幅,位于左二十三的位置,在左二十四“五方五帝众”之前,左二十二的日宫天子、月宫天子之后,体现出对太乙神的格外重视。

二是从太乙神的数量来看,宝宁寺“太乙诸神众”中出现六位神祇,而其他水陆画中的太乙神仅为一位神祇。

三是太乙神的形象为武士形象也与其他水陆画中的太乙神多为头戴冠冕、身穿长袍的形象有很大差别(图5)。

图5 宝宁寺水陆画左二十三 太乙诸神众(出自《宝宁寺明代水陆画(第二版)》,文物出版社,2015年,第58 幅)

太乙即太一,也被称为泰一、泰乙。水陆画榜题中太乙与太一也通用,太乙神早在先秦时期就出现,根据众学者考证,太乙在先秦时期的地位并不是很高,自汉代以后逐渐成为一位重要的神祇。太乙的情况十分复杂,所以首先必须要明确一下其概念。

根据前人研究来看,太乙首先是作为哲学概念范畴出现,指宇宙万物之本源。其次太乙才是作为神,即指宗教神名,比如战国时期屈原《九歌》所提到“东皇太一”,也是星名,代表北极星,两者虽有差别但联系紧密,经常混淆在一起,无法辨别,将太乙分为哲学概念、宗教神名以及星神划分方法应最早源自钱宝琮先生,后来学者多附和之,笔者同意学者们对太乙神的划分,钱宝琮先生认为作为哲学范畴的太乙出现的时间最早,其次是作为宗教神的太乙,最晚出现应该是作为星神的太乙。5关于太乙神分类问题可参见:钱宝琮,《太一考》,载中国科学院自然科学史研究所编,《钱宝琮科学史论文选集》,科学出版社,1983年,第207—234 页;黄康斌、何江凤,《“太一”源流考:兼论〈太一生水〉中“太一”之涵义》,载《沙洋师范高等专科学校学报》2004年第6 期,第24—28 页;谭宝刚,《“太一”考论》,载《中州学刊》2011年第7期,第155—160页。李零和葛兆光则认为太乙在先秦时期已经同时具有这三重概念。6葛兆光,《众妙之门:北极与太一、道、太极》,载《中国文化》1990年第12 期,第46—65 页;李零,《“太一”崇拜的考古研究》,载《中国方术续考》,东方出版社,2000年,第207—238 页。

我们所涉及水陆画中作为天神的太乙神显然和后两者都有着密切的关系。作为天神的太乙被认为是北极星,具有崇高的地位,在西汉初年,太乙已经和五帝产生了联系,《史记·封禅书》载:“亳人谬忌奏祠太一方,曰:‘天神贵者太一,太一佐五帝。古者天子以春秋祭太一东南郊,用太牢,七日,为坛开八通之鬼道。’于是天子令太祝立祠长安东南郊,常奉祠如忌方。”7[汉]司马迁,《史记》卷二十八“封禅书”,中华书局,1963年,第1378 页。提到太乙作为具有崇高地位的天神,五帝作为辅佐之神,此处太乙为天神的可能性较大,西汉刘向更明确提出:“天神之大者曰昊天上帝,亦曰太乙。其佐曰五帝,东方苍帝灵威仰,南方赤帝赤焰怒,西方白帝白招拒,北方黑帝汁光纪,中央黄帝含枢纽。”8[清]黄以周,《礼书通故》,中华书局,2007年,第610—611 页。刘向这种说法虽然没有明确提出说明五帝为五天帝,但将五帝与昊天上帝建立联系,又将昊天上帝和太乙联系在一起,认为太乙即昊天上帝,并且认为五帝为天神昊天上帝的辅佐之臣,即五帝也为太乙的辅佐之臣,还提到五帝名称明显为五方天帝,明显有意将其定为天神。可见水陆画中将太乙和五方五帝绘制在一起可能来源很早,是秦汉以来观念。

汉代被认为是太乙崇拜的鼎盛时期,太乙神具有显赫的地位,甚至在东汉时期早期道教经典《老子中经》中太乙也继承一直以来的崇高地位,是第一神仙,集哲学、天文学和神学概念于一体,无论宇宙、人体生成,抑或修道成仙都与太乙信仰密切相关。9[宋]张君房,《云笈七签》,卷十八《正统道藏》,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社,1987年,第22 册,第132 页。

两晋南北朝时期作为天神的太乙在国家礼仪中继续被祭祀,但已经没有汉代显赫的地位,却在方术和道教体系中不断发展。南北朝至隋唐时期道经中太乙十分复杂,都将太乙纳入自己教派体系,总体来看都突出太乙与人体本身生成的关系,认为太乙掌握修道人的“命籍”,并会定期下降到人间检查,如果刻苦修道者可以接引上天,并且强调只有修行本教派的经典才能得到太乙的保护。10参见吴羽,《宋代太一宫及其礼仪:兼论十神太一信仰与晚唐至宋的政治、社会变迁》,载《中国史研究》2011年第3 期,第87—107 页;吴羽,《唐宋礼典与社会变迁:以〈中兴礼书〉为中心》,2007年中山大学博士毕业论文,第217—237 页。

唐宋时期,唐玄宗采纳术士苏嘉庆的建议,设九宫贵神坛,崇拜太乙。宋代又有所改变,崇拜十太乙,祭祀十太乙是因为:“太宗太平兴国初,司天楚芝兰言:‘按《太一式》有五福、君棊、大游、小游、天一、臣棊、直符、民棊、四神、地一,凡十太一,皆天之尊神。五福所在之处,无兵役,人民丰乐,凡行五宫,四十五年一移’。”11徐松辑录、陈智超整理,《宋会要辑稿补编》,全国图书馆文献缩微复制中心出版社,1988年,第19 页。十太乙可以辟祸、免灾,使人民过上丰乐的生活,更深层次来讲其实是宋初为了削弱地方势力,巩固统治,安定人心之举措。不过无论唐代的九宫贵神太乙还是十太乙已经和汉晋南北朝时期发生很大的变化。因为不涉及本文所论述的内容,所以暂不讨论,十太乙在元代永乐宫道教壁画中也有绘制,位于西壁,都为头戴通天冠,手持笏板的形象,与昭化寺等水陆画中形象接近,基本是目前水陆画中常见的太乙形象,太乙的这种形象应该是来源于宋代的规定,熙宁五年太乙“尽服王者衣冠”,政和年间太乙则明确头戴通天冠的形象。12参考见王逊,《永乐宫三清殿壁画题材试探》,载《文物》1963年第8 期,第30页;吴羽,《宋代太一宫及其礼仪:兼论十神太一信仰与晚唐至宋的政治、社会变迁》,第87—107 页。

值得注意的是宝宁寺的太乙诸神有六位,都为身穿铠甲的武士形象,有持弓箭、有仗剑、有持戈、有持戟这种武士形象。这和其他水陆画中头戴通天冠,手持笏板的帝王形象的太乙明显不同。这就产生一个疑问:这六位神祇中,哪一位是太乙神,其他神祇又是怎样的身份?笔者认为太乙神是位于中间位置,披发,身穿黑色披风,形似玄武的形象。之所以将太乙神塑造成为武士形象,且与真武形象相似,应该和太乙作为战神的思想有密切关系。

太乙作为战神源于太乙主战一说,由来已久,可以追溯至战国末年,西汉时期诸经典中都有记载,《史记·天官书》载:“天一一星,疆阊阖外,天帝之神,主战斗,知人吉凶。”《晋书·天文志》载:“天一星在紫宫门右星南,天帝之神也,主战斗,知人吉凶者也。”13[汉]司马迁,《史记》,中华书局,1959年,第1290—1291 页;[唐]房玄龄,《晋书》,中华书局,1974年,第290 页。《汉书·艺文志》录《泰壹兵法》也将太乙与兵事相连,并形成“有兵事而祷太一”的传统。值得注意的是西汉马王堆三号汉墓中出土一幅太一神帛画(图6),众学者有不同命名,如太一避兵、太一出行、太一神社图等等,陈锽认为将其命名为《太一避兵图》最符合原意,笔者甚为赞同。画中的太一与宝宁寺的太乙神因为时代相差久远,形象上相去甚远,但值得注意的是画面除了太乙神,还出现武弟子,披坚执锐,手持五兵,所谓五兵即五种兵器,在不同文献中有不同记载,画中可见的有剑和戟,根据榜题来看另外两位武弟子应手持弓矢(即弓箭)和弩。14上述内容参见陈锽,《〈太一避兵图〉图像与内涵析辩》,载《新美术》2013年第9 期,第63—78 页。

图6 汉马王堆帛画《太一避兵图》

从太一和武弟子的布局形式来看,和宝宁寺水陆画中太乙及其他五位武将极其接近,因此宝宁寺水陆画中除却中间神祇为太乙神外,其他五位神祇的身份极有可能为武弟子。

那么,我们再来看宝宁寺太乙神的形象,太乙神的形象与真武极其相似,将太乙神塑造成真武的形象也可以凸显对太乙的重视,更加彰显其战神的身份。明初就对真武十分重视,曾在南京建庙祀奉。其后,明成祖靖难之役时认为得到真武的护佑,出兵时真武显现,《鸿猷录》卷七记载:“屡问姚广孝师期,姚言未可。至举兵先一日,曰:‘明日召天兵应可也。’及期,众见空中兵甲,其师玄武像也,成祖即披发仗剑应之。”在此后过程中更是鼎力相助,明成祖称:“惟北极玄天上帝真武之神,其有功德于我国家者大矣……肆朕肃靖内难,虽亦文武不二心之臣疏附先后,奔走御侮,而神之阴翊默赞,掌握枢机,斡运洪化,击电鞭霆,风驱云驶,陟降左右,流动挥霍,濯濯洋洋,缤缤纷纷,翕欸恍惚,迹尤显著。”15《御制真武庙碑》,载陈垣,《道家金石略》,文物出版社,1988年,第1250 页。《御制大岳太和山道宫之碑》中也记载真武在靖难之役中发挥的巨大作用。16《御制大岳太和山道宫之碑》,载陈垣,《道家金石略》,第1251 页。朱棣多次在不同场合强调真武在从明朝建立到靖难之役时发挥巨大神力,相助甚多。把真武对靖难之役的相助塑造成存在史实,崇奉愈甚。此外,明成祖分别在北京、南京多建真武庙,在武当山多建宫观,且对真武的祀奉十分重视,《孝宗实录》卷十三记载:“太宗入靖内难,祀神有显相功,又于京城艮隅并武当山重建庙宇,两京岁时朔望各遣官致祭,而武当山又专官督祀事。”17上述多参见任继愈,《中国道教史》,上海人民出版社,1990年,第598 页;萧登褔,《玄天上帝信仰研究》,新文丰出版社,2013年。

因为明成祖的崇奉,明代从上至下多对真武有所崇奉,各地藩王都开始建真武庙表达对朱棣的忠诚。山西吕梁方山县就有北武当山,明代这一地区的真武信仰十分盛行,根据《鹧鸪村创建玄帝行宫残碑》记载明万历二十八年在鹧鸪村建真武行宫时不仅得到当地村民大力支持,汾州庆城王府也参与其中,奉国将军朱知黑禽、辅国中尉、镇国中尉等十六位宗室都参与了赞助。18《鹧鸪村创建玄帝行宫残碑》,载武有平主编,《三晋石刻大全.吕梁市方山县卷》,三晋出版社,2015年,第62 页。关于此问题参见左攀,《真武信仰的渊源与流变研究》,2019年兰州大学博士毕业论文,第184 页。除了藩王上行下效的推动作用,一些位于边境地方还因为战争频发的特殊原因,也十分崇奉真武,真武是抵御强敌的北方战神,能斩妖除魔,治病解禳,当地百姓为求平安,多建真武庙供奉真武。比如明代山西大同蔚县(今属河北张家口市)就建立很多真武庙,还有宁夏石嘴山地区对于真武的崇奉和武当庙建立也和位于边境,战争频繁有关。

陈锽在文章中指出之所以《太一避兵图》出现在马王堆三号墓中是因为墓主人作为长沙国军事统帅身份象征。19同注14。为何宝宁寺的太乙会采用作为战神这一较远的说法且将其塑造成真武的形象?真武有降魔之神格,自北宋以后镇北方,成为助战、护国之神,真武在战争中助顺讨逆,通过改变天时、地利影响战争,还可以预知战事。明朝是真武信仰的鼎盛时期且“真武由于屡屡佑助明军取得胜利,在当时很多人眼里,他总是和军队联系在一起,因而被看作是军武之神”。20梅莉,《明清时期的真武信仰与武当山朝山进香》,湖北人民出版社,2006年,第45 页。画师将太乙绘制成真武形象显然更突出太乙作为战争之神的意涵。

(二)十一曜中的月神形象探寻

九曜或十一曜是明代水陆画中常见的神祇,仪文中位于“迎请天仙仪”中奉请,宝宁寺中的十一曜分两组,一组榜题为“左第二十五 太阳木星火星金星水星土星真君”,这组图像中的神祇形象基本与同时期其他水陆画中的神祇特征类似。

笔者关注的是另一组榜题为“左第二十六 太阴罗睺计都紫气月孛星君众”的图像,榜题中为五位神祇,而画面中出现了七位,其身份值得深究。画面可以分成上下两部分,下部分有三位神祇,按照《宝宁寺明代水陆画》的判断,左面一身穿铠甲、头戴盔、手持杵的武将为太阴(图7),中间老将为罗睺,右方执剑的为计都。上方四位神祇中三位手持笏板,《宝宁寺明代水陆画》中给出较为模糊的判断,认为是紫气和月孛,在此基础上笔者进一步判断认为位于首位披巾的可能为紫气,后面两位为侍从,最后披发仗剑的为月孛(图8)。21参见山西博物院编,《宝宁寺明代水陆画》,文物出版社,2015年,第190 页。画面整体来看下半部分神祇突出,所占比重大,上半部分神祇偏小,这种构图布局在同时期绘画中也很少见。笔者在对这组图像神祇身份进行认真辨别的基础之上对月神的形象产生疑问。

图7 宝宁寺“太阴罗睺计都紫气月孛星君众”(同图2,第63 幅)

图8 宝宁寺月神形象(同图2,第63 幅)

月神的形象在元、明时期呈现出明显的程式化特征,大体可以分为三类:

一是头戴冕冠,手持笏板的男性帝王特征,见于青龙寺(图9)、善化寺、毗卢寺、《水陆道场鬼神图像》。

图9 青龙寺月宫天子(笔者自摄)

二是凤冠霞帔,手持笏板的女性皇后形象,这种形象较为常见,在昭化寺(图10)、故城寺、观音寺、报恩寺万佛阁、慧严寺(普通世俗女性特征,暂归为一类)、法海寺、美国宾夕法尼亚大学博物馆藏《炽盛光佛佛会图》、四川剑阁县觉苑寺中都能看到。自宋代以来月神也多为这样的形象,如山西应县释迦塔《炽盛光佛降九曜星官宫宿图》、江苏苏州瑞光寺塔出土《炽盛光佛与九曜星官宫宿图》、宁夏贺兰宏佛塔两幅《炽盛光佛与十一曜星宿图》、圣彼得堡冬宫博物馆藏内蒙古黑水城《炽盛光佛与诸曜图》、敦煌莫高窟第61窟甬道南壁《炽盛光佛图》、美国纳尔逊—阿特金斯艺术博物馆藏广胜寺下寺《炽盛光佛佛会图》、永乐宫三清殿《朝元图》。

图10 昭化寺月神(同图4,第109 页)

第三类应该出现较晚,为头戴冕冠,手持笏板的帝王形象,但面部呈现女性特征,这种形象结合上述两种特点,目前多见于明代以后的月神图像中,如公主寺、宝梵寺、龙居寺、隆兴寺和长治观音堂壁画。这三种月神大多会在冠饰上有白色满月,或服饰成白色,或自己和随从捧白色满月,以和日神红色相对(图11、图12)。

图11 公主寺月宫天子(笔者自摄)

图12 宝梵寺月神(出自刘显成、杨小晋,《梵相遗珍:四川明代佛寺壁画》,人民美术出版社,2014年,第130 页)

宝宁寺中的月神形象就显得尤为特殊,是一位身穿铠甲的天王形象。这种形象还出现在首都博物馆藏明代水陆画《日月水火神众像》中的月神上(图13),较为少见。若追溯这种武士形象来源或许可以上溯至早期文献和图像的记载。根据唐般若力译《迦楼罗及诸天密言经》载:“日天作天王形,被甲于金车上交胫而坐……又月天形貌类日,左手柱铁斧,右手上柱兽面二股叉。”22[唐]般若力译,《迦楼罗及诸天密言经》,载《大正藏》第21 册,第334 页。

图13 首都博物馆藏明代水陆画《日月水火神众像》中月神形象(出自《北京文物精粹大系:佛造像卷(下)》,北京出版社,2004年,第105 页)

从图像上来看,克孜尔和敦煌地区都出现佛经中所描述作天王形的月神形象,如公元4 至5世纪森木塞母第31 窟月神,公元6世纪库木吐喇第23 窟、第46 窟的月神,公元6 至7世纪克孜尔尕哈第11 窟中月神都是身穿铠甲,乘坐马车的天王形象。当然龟兹地区这种天王形象的月神显然和宝宁寺中的天王形月神差异较大,且龟兹壁画中与月神相对的日神也呈天王形,龟兹地区月神形象应该是外来因素加之参考本地武士形象而成。首都博物馆藏明代水陆画《日月水火神众像》中日神和月神形象和佛经记载较为吻合,都是呈持斧和剑的天王形象。而宝宁寺水陆画中与之相对的日神仍然呈帝王相,其天王形象的月神有可能是参考佛经,尤其受到密教影响,主要是强调其作为佛教护法神的功能与特征,且画师在绘制时为了与罗睺、计都形象相配,参考本土化天王形象而成。

二 未出现在水陆仪文中的神祇

宝宁寺水陆画相比明代其他水陆画而言要更为严谨和规范,大部分神祇出自仪文,按照仪文所绘制,但仍有一些未出现在仪文中的神祇,下面笔者将对其进行探寻。

(一)九天圣母图像考23本文经过水陆画研究专家戴晓云教授指点,戴晓云教授对宝宁寺“九天后土圣母”图像是否为九天圣母和后土圣母提出疑义,认为笔者应该更深入对图像中的神祇身份进行辨别,笔者将另写文章进行研究,在此特别感谢戴晓云教授的建议。

宝宁寺九天圣母位于右第四十九幅,榜题为“九天后土圣母诸神众”(图14)。九天圣母在水陆仪文中并未出现,不是仪文所奉请的神祇,目前同时期所有水陆画中仅见于宝宁寺。宝宁寺的九天圣母是与后土圣母绘制在一起,并且被放在榜题前面的位置,凸显其重要性,也建立起两者之间的密切联系。根据位置来看,是将其与后土圣母一起当作“召请下界仪”中的神祇来看待。

图14 宝宁寺九天后土圣母诸神众(同图3,第99 幅)

九天圣母即九天玄女,也被称作玄女。《太平广记》中记载唐中和年间,淮南节度使高骈的部将吕用之造后土夫人和韦郎之事,劝说高骈兴兵戈,割据一方。其中还引用唐代诗人罗隐《后土庙》一诗“九天玄女犹无信,后土夫人岂有灵”,显然在唐代,九天玄女和后土联系起来,成为一名军事能力很强的女神。24[宋]李昉,《太平广记》卷二百九十,中华书局,1986年,第六册,第2307—2308页。

五代前蜀道士杨勋的法术中也记载后土发挥军事方面神力,并且和九天玄女同时出现,《十国春秋》记载:“杨勋,不知其家世,自号仆射,能于空中请自然还丹。其丹立降,又能召九天玄女、后土夫人,经宿而去。后主以其妖妄,折其一足,戮之西市。毕命时咏诗言:失国事不数岁。国果亡。”25[清]吴任辰,《十国春秋》卷四十七,景印文渊阁《四库全书》,台湾商务印书馆,1986年,第465 册,叶九背至叶十正。可见唐宋时期的文献都因为两位女神的军事能力将九天玄女和后土结合在一起。

九天玄女成为公认的战神,又出现在宋代道教文献中,可见道教也对其战神的身份给予认可。在唐末著名道士杜光庭笔下九天玄女有个高贵的身份“黄帝之师,圣母元君弟子也”,并且传授给黄帝战法,最终在战争中战胜蚩尤,其形象为“乘丹凤,御景云,服九色彩翠之衣”。26[唐]杜光庭,《墉城集仙录》卷六,《正统道藏》,第18 册,第195 页。宋张君房《云笈七籖》也记录九天玄女授黄帝兵法战胜蚩尤一事,27[宋]张君房,《云笈七籖》卷一百,《正统道藏》,第22 册,第679 页。但与杜光庭《墉城集仙录》不一样的是这里九天玄女形象为“人首鸟身”。

这种人首鸟身的九天玄女并且助黄帝以兵法战胜蚩尤的故事最早出现在汉代《龙鱼河图》《春秋纬》中,只不过其中九天玄女和西王母关系密切,是西王母遣九天玄女下教黄帝兵书战法,助黄帝战胜蚩尤。28详见两个不同版本的《龙鱼河图》:《古微书》卷三十四“河图纬”,《纬书集成》,上海古籍出版社,1994年,第372—373 页。[清]黄奭,《逸书考·通纬》,《纬书集成·通纬》,上海古籍出版社,1994年,1598 页。此时九天玄女已经具有道教神祇特征延续到后来的道教经典中。很多学者认为九天玄女和商文化“玄鸟”有着密切的关系,但人云亦云列举《诗经》《山海经》中内容,并没有很好说明玄女和玄鸟的关系。台湾学者萧登褔对此做出很好的解释:认为玄女为玄鸟的演化很明显受到东汉恒驎《西王母传》中说玄女“人首鸟形”妇女的影响,而人兽结合的神祇在早期神祇中很常见,如西王母、女娲都是兽身,且《诗经》中玄鸟故事是简狄吞玄鸟蛋生商始祖的故事,和九天玄女并没有直接联系,29萧登褔,《西王母信仰研究》(上册),新文丰出版社,2012年,第116—117 页。笔者非常赞同。所以九天玄女最早的记载来自汉代谶纬书,其说法产生深远影响,延续到后来的道教中。

《云笈七籖》的九天玄女形象沿用早期对九天玄女形象的记载,《墉城集仙录》的九天玄女形象则和后代普遍女神形象相似。《水浒传》第四十二回中对九天玄女的形象描述得更为具体:

头给九龙吃凤髻,身穿金缕绛绢衣,蓝田玉带曳长据,白玉圭璋擎彩袖。脸如莲尊,天然眉目映云环,唇似樱桃,白在规模端雪体。犹如土母宴蟠桃,却似嫦娥居月殿。正大仙容描不就,威严形象画难成。30《水浒传》第四十八回,河北人民出版社,1993年,上册,第348 页。

这种形象和宝宁寺水陆画十分接近,而“人首鸟形”的九天玄女似乎更多停留在各种典籍中。

九天圣母信仰在山西东南部长治市十分兴盛,目前还留有很多庙宇,其中山西平顺县北社乡九天圣母庙以及平顺县苗庄镇北甘泉村九天圣母庙至今保留有宋代建筑遗构,且这两处庙宇是目前保存时代最为久远,规模最大,规格最高的九天圣母庙。根据平顺县东河村九天圣母庙明代《重修九天圣母祠记》中载:“祠制居邑之乾方,其肇建之时,不知出于何代。考之琬琰,历唐而宋皆重修焉。迄我明嘉靖二十三年甲辰,里人陈宿氏、王仓氏辈,时祀间仰瞻祠宇倾圮,各捐己资,会众复为一新弗果……其新建者,则祠制之南北角九楹,东北角八楹。其重修者,则正殿三楹,后土殿三楹,李靖王殿三楹,西亭殿三楹,东南角一十四楹,中各附以原像。”31《重修九天圣母祠记》,载张正明主编,《明清山西碑刻资料选(续一)》,山西古籍出版社,2007年,第526 页。东河村的九天圣母庙始建年代可以上溯至隋唐时期,北宋经过重修,从碑文来看,明代维修有新建和重修两部分,正殿、后土殿及李靖王殿为重修,可以看出这三殿早已存在,目前来看,正殿保持宋代的遗构,后土殿和李靖王殿虽然是明代遗构,但从上来看九天圣母与后土以及李靖的组合供奉形式应该远远要早于此。根据北宋建中靖国元年《潞州潞城县三池里东圣母仙乡之碑》记载:“此是大唐时末遇卫公投宵之所,得圣母重赐之筵,驾祥云口太虚之天,兴雷雨涤中华之国。”32《潞州潞城县三池东圣母仙乡之碑》,载冯俊杰,《山西戏曲碑刻辑考》,中华书局,2002年,第28 页。卫公即李靖,碑文中记载李靖在此地受到圣母委托,代圣母行雨的事迹,这应该是九天圣母、后土圣母与李靖一起祀奉格局的主要原因。可以看出北宋时期因为降水职能已经将九天圣母、后土圣母和李靖一起崇奉。根据雍正十一年《重修九天圣母梳妆楼后土殿佾舞亭碑记》中的记载将李靖和圣母组合在一起是因为唐太宗命李靖在浊漳河一带征讨贼寇,因为圣母的显灵,最终助李靖荡平贼寇,李靖将此事迹上报后,奉旨修建九天圣母殿。可见李靖作为战神,将圣母与李靖联系在一起,和其本身战神神格有关。说明直到清代九天圣母既有普遍的降雨职能,但其特殊的战神神格仍然得到民众普遍认可,广为人知。长治壶关县集殿乡东旺村九天圣母庙也保留有元代遗构,壶关县集店乡南皇村则是清代建筑。

方志中也记载了长治武乡有九天圣母庙:“武乡县:九天圣母庙在鞞山西岩,邑人魏令望改建,有碑记。”33[清]觉罗石麟,雍正《山西通志》卷一百六十六,景印文津阁《四库全书》,商务印书馆,2005年,第45 页。北社乡九天圣母庙根据元中统二年《重修九天圣母庙记》所记:“其庙自隋唐以来有之五百余霜矣。”可以看出九天圣母信仰在山西长治地区的久远性和延续性。

九天玄女之所以和后土圣母组合在一起,除了唐代以来将两位女神赋予军事方面才能外,还和九天玄女在明清时期有送子职能有关。清初《女仙外传》记载济南:“东门外有个九天玄女娘娘庙,庙内有送子娘娘,说是极显灵的。”九天玄女作为房中术的始祖和作为战神的时间一样早,其教导黄帝房中术及修炼金丹之事在东汉王充《论衡》以及敦煌写卷S6825《老子想尔注》中都有记载。房中术和生育密切相关,包括延续至道教《玄女经》中也记载九天玄女传授黄帝房中术的事情,所以很有可能演变到后代民间信众信仰中多了送子的功能。明代小说《八仙出处东游记》卷上记载:“有一玄女神庙,其神最灵,四境之内,凡有灾殃,求之必应。”可以看出九天玄女职能在明清之际也同很多女神一样有所扩展,其职能扩大和送子功能是和后土结合的重要原因。

宝宁寺“九天后土圣母诸神众”绘制了十位十分相似的女神,似乎把九天玄女当成了九位女神,这在早期经典中没有出现过。早期经典中九天玄女很明确为一位女神,而晚期一些寺庙中似乎确实出现了九天玄女为九位女神的情况,如蓟午子《漫话神鬼世界》:

在北京朝阳区小寺村有座著名的九天玄女娘娘庙,这里的九天娘娘已彻头彻尾地成了送子娘娘神了。过去此庙香火极盛,庙的规模也很可观,共有七座大殿,正殿供有各种送子娘娘凡九位,殿内还有描绘玄女娘娘升天故事的《升仙传》壁画。34马书田,《中国民间诸神》,团结出版社,1997年,第136 页。

可以看出蓟午子中记载北京九天玄女庙中九天玄女送子功能更为大众所接受,九天玄女庙中也有九位女神。阮昌锐《庄严的世界》中也记载九天玄女有九个分身:“九天玄女又称连理妈,有大妈、二妈至九妈之神体九尊。又有谓九天玄女即为女娲娘娘。”35阮昌锐,《庄严的世界》,台湾文开出版社,1982年,第43 页。九天玄女有九尊的说法显然和民间信仰有关,且台湾和北京九天玄女说法明显有相通之处,至于民间为何会将九天玄女塑造成九尊还有待进一步研究,民间和生育送子有关的女神如子孙娘娘也是九位,七星娘娘也是七位。宝宁寺水陆画中将九天圣母绘制成九位相似的女神,都凤冠霞帔,手持圭的形象很有可能来自民间的说法。

(二)摩利支天图像考

宝宁寺的摩利支天榜题为“右第十九 行日月前救兵戈难摩利支天诸神众”(图15),摩利支天也不是仪文所奉请的神祇,因此在水陆画中并不多见,除了宝宁寺以外,目前水陆画中出现摩利支天还见于毗卢寺(图16)。毗卢寺中的摩利支天位于北壁西侧下层,与周围的四大天王、梵天、毗沙罗天、诃利帝母、韦陀天等共同构成诸天组合。

图15 宝宁寺摩利支天(同图3,第58 幅)

宝宁寺摩利支天周围的神祇主要是以后土圣母、五岳等为主的下界神祇。因此就会产生疑问:为何会绘制一位仪文中未出现且水陆画中也不常见的神祇?诸天图像在明代佛寺壁画中是一个较为常见的题材,毗卢寺中绘制摩利支天显然是把摩利支天当作诸天神祇之一,受到了当时题材流行的影响,而从宝宁寺摩利支天所处位置和前后神祇来看,则与毗卢寺明显不同,这其中又有怎样不同的内因?

据《宣和画谱》记载早在南朝画家张僧繇和陆探微就已经绘制过摩利支天像,但已不可考。目前中土可考的两种典型的摩利支天造型,形成于唐宋时期:一是手持扇子的天女形象,《陀罗尼集经》中载:“(摩利支天)其作像法,似天女形,其像左手屈臂向上。手腕当左乳前作拳,拳中把天扇,扇如维摩诘前天女把扇。”36[唐]阿地瞿多译,《陀罗尼集经》卷十,载《大正藏》,第18 册,第870 页。其后不空译《摩利支天经》中也是这种天女形的摩利支天形象,并且进一步成为“头冠璎珞、种种庄严”“展五指作与愿势”,37[唐]不空译,《佛说摩利支天经》,载《大正藏》,第21 册,第261 页。更似一位菩萨形象。这种天女形象的摩利支天在存世唐宋时期的图像中也有见到,如日本现存一些唐代的摩利支天像,晚唐莫高窟第八窟南壁、五代榆林窟36 窟前室西壁的摩利支天像以及敦煌藏经洞出土晚唐至五代的遗画摩利支天像,如MG.17693、CH.00211 等,至元代杭州护国寺中摩利支天像仍然是天女形象出现(图17)。38杭州护国寺诸天画像现已不存,但从其后保留下来的画像赞来看,摩利支天像为天女形无疑。赞文曰:摩利支天华鬘、璎珞、额珠、合掌,庄严。侍女二人,皆以帊撮髻、垂珠、姣好,一握孔翠尾扇,上有日月形。一捧器,中有牛头栴檀出宝焰。参见廖旸,《元代二十诸天的图像志考察:以《护国寺元人诸天画像赞》为中心》,载《宗教信仰与民族文化(第三辑)》2010年第1 期,第236 页。

图17 CH.00211 摩利支天像

二是《佛说大摩里支菩萨经》中记载为:“想彼摩里支菩萨坐金色猪身之上,身着白衣,顶戴宝塔,左手执无忧树花枝,复有群猪围绕。”39[宋]天息灾译,《佛说大摩里支菩萨经》卷一,载《大正藏》,第21 册,第263 页。在同书卷:“摩里支菩萨,深黄色亦如赤金色,身光如日顶戴宝塔。体着青衣,偏袒青天衣,种种庄严,身有六臂三面三眼乘猪,左手执弓、无忧树枝及线,右手执金刚杵、针、箭。”40同注39,第267 页。后者与前者都有标志物猪,顶戴宝塔,但多了多面多臂,手持武器的特征。这种多面多臂、坐骑为猪、手持武器的摩利支天形象受到密教影响更为深刻,出现的时间要晚于前者,流行于宋代以后,对后世影响也更大。如西夏敦煌东千佛洞第五窟摩利支天像,敦煌藏经洞出土P.3999 的摩利支天像,南宋大足北山石刻130 龛的摩利支天像,南宋大足石刻北山多宝塔33 龛的摩利支天像都是类似形象(图18)。

图18 大足石刻南宋北山多宝塔33龛摩利支天像

宝宁寺的摩利支天像显然是受到第二种的影响较深,摩利支天呈站姿站在莲花上,头饰璎珞,为三头六臂的形象,左上手和右上手分别持绳和剑,左中手和右中手作双手合十状,左下手和右下手手持弓箭,摩利支天三面中有一面为猪面,且身后跟随着一头黑色野猪,虽然没有像宋代一样站在猪车上,但可以看出保持了唐宋以来猪的标志性特点。

相比宝宁寺摩利支天保持了猪的标志,毗卢寺则未出现猪的形象,无论是脸或者是周围神祇均未出现猪,仅保持多臂的特点,体现了晚期民间造像特点。若没有榜题很容易与同时期的辩才天、摩醯首罗天这些神祇形象混淆,无法辨别。明代水陆画中的摩利支天虽然不多,但同时期的诸天图像中摩利支天造像较多,如法海寺的摩利支天呈站姿,头戴华冠、三头八臂,其中一面为猪面,身后还有伏猪的形象出现,与宝宁寺形象最为接近,体现了皇室细腻严谨华丽的风格特点(图19)。其他明代诸天图像如正定隆兴寺,41正定隆兴寺的摩利支天榜题为“大悲尊天”,但在文献记载中诸天并未有大悲尊天的记载,刘友恒最早对此进行判断,认为大悲尊天即摩利支天,邢鹏、廖旸等学者也赞同此看法,笔者也表示认同,不再赘述。详见刘友恒、郭玲娣、樊瑞平,《隆兴寺摩尼殿壁画初探(上)》,载《文物春秋》2009年第5 期,第22 页。邢鹏,《摩尼殿诸天尊像壁画研究》,载《文物春秋》2011年第6 期,第50 页。蓬溪宝梵寺、慧严寺,新津观音寺等都基本保留了第二种摩利支天形象特征,多为呈站姿,头戴冠,手持武器,多头多面的特点,可以看出第二种摩利支天像对后世的影响更为深远。

图19 法海寺摩利支天(出自《中国寺观壁画全集.明清寺院圆觉、诸天图》,广东教育出版社,2009年,第10 幅,第50 页)

摩利支天源于印度,为外来神祇,梵文Marici,意为“威光”“阳焰”等,被奉为天神,关于摩利支天的记载主要源于《摩利支天经》,汉译佛经中最早关于摩利支天描述的是传为南朝梁时期佚名翻译的《佛说摩利支天陀罗尼咒经》,流行开来要到唐代,唐代关于《摩利支天经》有多种译本。从《佛说摩利支天陀罗尼咒经》中可以看出摩利支天首先是一位具有隐身之法的神祇,一般人看不到,具有各种神力,神通广大。其次,正因为有这种神力,无人能看得到,所以她十分安全,不会受到迫害。最后,正因为它有如此神力,不仅不会遭到迫害,信奉它的人还能得到保护,成为一位保护神。42《佛说摩利支天陀罗尼咒经》,载《大正藏》,第21 册,第261—262 页。在不空译的《佛说摩利支天菩萨陀罗尼经》记载中也基本相似。

摩利支天加入诸天行列是在北宋末年,知礼《金光明最胜忏仪》中:“一心奉请南无大梵天尊、三十三天、护世四王、金刚密迹、散脂大将、大辩天神、摩利支天、韦陀天神、坚牢地神、菩提树神、诃梨帝喃鬼子母等五百眷属……”43[宋]知礼,《金光明最胜忏仪》,载《大正藏》,第46 册,第962 页。与之前的诸天神祇相比加入了摩利支天和韦陀天神、坚牢地神、菩提树神四位。宋代对于摩利支天加入还有一种说法是北宋末年的明智法师补入:“若摩利支天、韦陀二天,是明智住南湖日加入之。”在同书卷十四中还记载明智法师在永嘉的时候,继忠曾对他说:“吾常见摩利支、韦陀于梦中求护法,他日幸于南湖忏室置其位。及师主席乃立像自师始。”44[宋]志磐,《佛祖统纪》,卷33、卷14,载《大正藏》,第49 册,第321、220 页。可见摩利支天成为诸天之一在北宋末年,主要在于其护国、护法的职能。不仅如此,摩利支天在此之前能隐身,神通广大,能够保护民众免于灾难、兵患,护国护民的职能至唐宋时期通过各种灵应故事更为具体化,更被凸显和重视。

唐代,摩利支天的护国职能就有较强的体现,如唐玄宗就曾受到过摩利支天护身要法:“国王大臣一切人等有诸难时,诵此陀罗尼远离诸难。”45《图像抄》,载《大正藏·图像部》,第三册,第50 页。不空曾于宝应元年进献给唐代宗摩利支天像一身,46圆照,《代宗朝赠司空大辨正广智三藏和上表制集》卷一,载《大正藏》,第55 册,第829—830 页。并且强调摩利支天与帝王之间密切的关系,认为摩利支天是帝王的护法神,可以护佑国祚,明显强调其护国护法的职能:“主上称天子,天子者,日也。故摩利支天加护帝位,是据金轮应用德故。”47《白宝口抄》卷一五一,载《大正藏·图像部》,第七册,第278—280 页。唐末五代由于战乱频繁,摩利支天保护神的身份更被强调,如敦煌遗书P.3824《摩利支天经》和《北方毗沙门天王随军护法仪轨》相似,都以护法为中心,其中就载到:“我弟子某甲,知摩利支天名故,不为怨家能得我便……于怨家中护我,王难护我,贼难护我,一切处、一切时护我,弟子某甲。”48《法藏敦煌西域文献》,上海古籍出版社,2004年,第28 册,第239 页。除此之外,很多学者引用S.2059《摩利支天菩萨咒灵验记》中记载张俅诵读摩利支天咒,护佑其多次躲避灾难的灵验事迹。49杨宝玉,《敦煌本佛教灵验记校注并研究》,甘肃人民出版社,2009年,第290—293 页。亦可参见颜廷亮,《有关张球生平及其著作的一件新见文献:〈佛说摩利支天菩萨陀罗尼经〉序校录及其他》,载《敦煌研究》2002年第5 期,第101—104 页。

至宋代,关于摩利支天保佑信众避免兵患的事迹也很多。如《佛祖统纪》中记载两则事迹,一则是关于孟太后因为信奉摩利支天在靖康之变中免除兵患,定都杭州后为此在中天竺塑像以供奉:“建炎元年,上驻跸维扬初,隆祐太后孟氏将去国南向求护身法于道场大德,有教以奉摩利支天母者。及定都吴门,念天母冥护之德,乃以天母像奉安于西湖中天竺,刻石以纪事。”50[宋]志磐,《佛祖统纪》卷四七,载《大正藏》,第49 册,第423 页。还有一则记载宋高宗时期,一名官员李珏遭遇敌寇入侵,惊慌逃匿,因为念摩利支天相关经典最终免于兵戈之难。51同注50。

《续夷坚志》卷二“摩利支天咒”中也记载刘军判一家人也因为诵读摩利支天咒,在忻州沦陷后免于兵祸,且顺利南渡:“忻州刘军判,贞佑初,闻朔方人马动,家诵摩利支天咒。及州陷,二十五口俱免兵祸。独一奴不信,迫围城,始诵之,被虏四五日,亦逃归。南渡后,居永宁,即施此咒。”52[金]元好问,《续夷坚志.湖海新闻夷坚续志》卷二,中华书局,1986年,第34 页。

还有《重编诸天传》中也记载有位相州人梦到群猪绕车,于是诵《大摩利支天经》得以免除兵戈之患的故事。53[宋]行霆,《重编诸天传》卷二,《续藏经》,第88 册,第432 页。这些灵应故事多为一些学者所引用。54亦可参见下列等相关文章:陈玉女,《明代的佛教与社会》,北京大学出版社,2011年,第37 页;薛克翘,《摩利支天:从印度神到中国神》,载《东方论坛》2013年第5 期,第89—94 页;廖旸,《释梵诸天杂识》,谢继胜主编,《汉藏佛教美术研究》,首都师范大学出版社,2010年,第44—45 页;张小刚,《敦煌摩利支天经像》,载《佛学研究》2018年第1 期,第110—128 页。

综上来看,唐末以及两宋之际战乱频繁,政局不稳,摩利支天护国护法、免于兵戈、消灾免难的功能被进一步强调和重视,正如志磐所言:“今兹中原多故,兵革未销,士夫民庶有能若终身若全家行此解厄至简之法,吾见天母之能大济于人也。”55同注50。

唐宋之时,摩利支天多为王公贵族所信奉,从唐玄宗、唐代宗到宋高宗和孟太后都可以看出摩利支天在上层社会流行,还有如宋仁宗就曾对天息灾译《佛说大摩里支菩萨经》亲制圣教序以冠其首,可以看出对摩利支天的重视与信奉。56此事在《重编诸天传》以及《佛祖统纪》中都有记载,《重编诸天传》中记载为“大宗皇帝”当为宋仁宗。详见[宋]行霆,《重编诸天传》卷二,第432 页。[宋]志磐,《佛祖统纪》卷四七,第423 页。上层社会之所以流行大体是对其护国、护法的思想的重视,因此多加以推崇。总之,摩利支天免于祸患和兵难,护国护法的思想在唐宋时期得到发扬且对后世产生广泛深刻的影响。

回到宝宁寺来看,摩利支天的榜题为“行日月前救兵戈难摩利支天诸神众”可以看出对于摩利支天免于兵患的职能被格外强调。除此之外,摩利支天的一面保持了猪面的特征,在摩利支天身后还出现了猪的形象正如笔者前文所说一方面体现了皇室绘画风格特点,另一方面在明代很多摩利支天像中猪这一形象作为象征物已经被弱化的情况下,宝宁寺不仅出现了猪面还出现了猪,如此强调猪这一物象,其实暗含了对于摩利支天可以免于兵戈和灾难,护国护法职能的强调。宝宁寺摩利支天猪面和猪的形象为黑面獠牙的野猪形象,野猪在印度或者中亚地区都被认为是孔武有力的象征,在一些宗教如祆教中都被当作战神,和武力、战争都有着直接的关系,这点张聪在文章中已有提及,笔者不再赘述。57可参见张聪,《中国佛教二十诸天图像研究》,2018年南京艺术学院博士毕业论文,第184 页。

摩利支天在宋元时期58关于摩利支天与斗姆多会开始混合为一个神祇的时间学界有不同说法,萧登福认为为元末明初,萧进铭则认为是宋代。详见:萧登福,《试论北斗九皇、斗姆与摩利支天之关系》,载《台中技术学院人文社会学报》2004年第3 期,第5—22 页;李耀辉,《从斗姆与摩利支天的融合看佛道文化的交涉》,载《中国道教》2011年第4 期,第16—19 页。开始与道教斗姆联系起来,混淆为同一神祇,如成书于元末明初道经《道法会元》卷83、卷86 中对斗姆称号为“主法斗姆摩利支天大圣”“梵炁法主斗罡天后摩利支天大圣”59《道法会元》卷八三、卷八六,《正统道藏》,第29 册,第330 页、第354 页。等都可以看出至少在元末明初道教经典中已经将摩利支天和斗姆混为一谈。至明代更深入民间,产生广泛的影响,明代文献中施显卿的《奇闻类记》以及伍馀福的《苹野纂闻》中就记载明天顺年间一个叫徐有贞的人因为信奉摩利支天,最终幸免于难的事情。60[明]施显卿,《奇闻类纪摘抄》,卷一,中华书局,1991年,第13—14 页;[明]伍馀福,《苹野纂闻》,中华书局,1985年,第8 页。在张聪、廖旸等人文章中亦有提及,详见:张聪,《中国佛教二十诸天图像研究》,第177—178 页;廖旸,《释梵诸天杂识》,第44—45 页。这则故事发生的时间几乎和宝宁寺水陆画绘制时间是同一时期,之所以将两者混淆与猪有着密切联系,是将摩利支天中的猪与北斗化豕结合起来而成,体现了晚期三教合流的趋势,但笔者认为此事发生于天顺年间很有可能与当时特殊的时代背景有一定关系。据《广东新语》载:“斗姆像在肇庆七星岩,名摩利支天菩萨,亦名天后。花冠璎珞,赤足,两手合掌,两手擎日月,两手握剑。天女二,捧盘在左右,盘一羊头,一兔头,前总制熊文灿之所以造也。文灿招抚郑芝龙时,使芝龙与海寇刘香大战,菩萨见形空中,香因败灭,文灿以为菩萨即玄女。”61[清]屈大均,《广州新语》卷六“神语·斗姆”,广陵书社,2003年,上册,第467 页。亦见于[清]李调元《南越笔记》,内容相同。熊文灿是明末崇祯年间人,可以看出至明末已将摩利支天与斗姆混为一谈,除此之外,文中所提到玄女即九天玄女,也就是笔者前文提及宝宁寺水陆画中出现的九天圣母,明代还因为战争以及两者都有战神的神格,将两者结合在一起,被认为是同一神祇。

九天玄女和摩利支天这两位有着战神神格,既不是水陆仪文,也不常出现在水陆画中的神祇却都同时出现在宝宁寺水陆画中是一个十分有趣的现象。

三 三幅鬼子母图像的成因探寻

宝宁寺水陆画中出现了三幅鬼子母,第一幅榜题为“左第四十三 鬼子母罗刹诸神众”,画面总共有七个形象,诃利帝母站在最前面为贵妇人形象,身后有一侍女,还有一只很像老鹰一样的动物驮着鬼子母的儿子,另外四个为手持兵器的鬼怪形象(图20)。

图20 宝宁寺左四十三 鬼子母罗刹诸神众(同图3,第84 幅)

第二幅榜题为“左第四十四 阿(诃)利帝母大罗刹诸神众”,画面总共有十位形象,最前面的女性形象为诃利帝母,和左四十三中诃利帝母形象接近,旁边有两名侍女,据《宝宁寺水陆画》注释后面七位男性和半鬼怪形象都为罗刹,画面没有小孩出现(图21)。62山西博物院编,《宝宁寺明代水陆画(第2 版)》,文物出版社,2015年,第192 页。

图21 宝宁寺左四十四 诃利帝母大罗刹诸神众(同图3,第85 幅)

第三幅榜题为“右第十八 增长出生证明功德坚牢地神助扬正法诃利帝喃诸神众”,画面有两名主神坚牢地神和诃利帝喃,分别为一名手持笏板、头戴通天冠的男性形象,一名头戴华冠、身披璎珞的女性天人形象,后面有一持幡侍者,没有小孩出现(图22)。

图22 宝宁寺右十八坚牢地神、诃利帝喃诸神众(同图3,第105 幅)

虽然明代如毗卢寺有出现两位鬼子母的情况,但三位鬼子母的画面仅见于宝宁寺,十分特别。画面榜题“左”“右”位置清晰、序号清楚、画面风格统一,是有意识的进行绘制和布局,而非其他水陆画混入或者是画工不懂随意绘制的情况,说明宝宁寺对于鬼子母格外重视。

目前学界对为何会出现两个鬼子母的情况多有论及,如李翎、廖旸、张聪等人,也基本达成共识,认为是昙无谶翻译《金光明经》的过程中发生错误所导致的。63李翎,《水陆画中的鬼子母图像》,载《吐鲁番学研究》2017年第2 期,第84 页;廖旸,《释梵诸天杂识》,第33—54 页;张聪,《中国佛教二十诸天图像研究》,第14 页。

宋代,鬼子母和诃利帝就被当作两位神祇,并引起高僧讨论,法云《翻译名义集》卷二中给出造成这种情况的原因:“诃利帝南光明(《金光明经》)云:诃利帝南,此标禁(梵)语。鬼子母等,此显凉言。名虽有二,人祇是一。故律中明鬼子母,后总结云:时王舍人众皆称为诃离帝母神。”64[宋]法云,《翻译名义集》卷二,载《大正藏》,第54 册,第1078 页。按照法云所说一个名称为梵语,另一个名称为显凉方言,在一部经中采用两种译法产生混乱,逐渐被当作两位神祇。这个解释确实可以解决为何会出现两位鬼子母的疑惑,但笔者认为这并不能很好解释宝宁寺水陆画中出现三位鬼子母的情况。李翎等学者大多也把宝宁寺和同时出现两个鬼子母的情况放在一起论述,以同一原因含混带过,认为“显然,鬼子母信仰在流传过程中出现了偏讹,人们将鬼子母与诃利帝当作两个神,这还不够,还出现了第三种男性身形的诃利帝喃”,65李翎,《水陆画中的鬼子母图像》,第84页。笔者想就这个问题简单阐述自己的观点。

鬼子母被奉为生育和保护儿童的女神,但其原始神格是一位夜叉,夜叉的梵文为yaksa,最初的意思是“神秘的”,后发展出“神秘的力量”。李翎曾对夜叉进行过讨论,夜叉传至唐代似乎在中国成为一位恶魔,但在佛教中其实是一位半神式的人物,有着天神一样的超常能力,受到祭祀安抚的夜叉通常成为保护神、守护信众,但失去控制后,则变成杀人的恶魔。66李翎,《认识夜叉》,载《艺术设计研究》2018年第2 期,第21—26 页。而鬼子母也是一样的,北魏昙曜《杂宝藏经》、《佛说鬼子母经》、唐义净《南海寄归内法传》等诸多经典中都记载鬼子母类似事迹:“此鬼子母凶妖暴虐,杀人儿子,以自啖食。人民患之,仰告世尊。世尊尔时,即取其子嫔伽罗,盛着钵底。时鬼子母周遍天下,七日之中,推求不得……佛即使鬼子母见嫔伽罗在于钵下,尽其神力,不能得取,还求于佛。佛言:‘汝今若能受三归五戒,尽寿不杀,当还汝子。’鬼子母即如佛敕,受于三归及以五戒。受持已讫,即还其子。”67[北魏]吉迦夜、昙曜译,《杂宝藏经》卷九,载《大正藏》,第4 册,第492 页。此事是鬼子母因缘故事中最为关键的一个情节,亦被称为“鬼子母揭钵”故事,鬼子母在揭钵之前是一位食小孩的恶魔,最终受到佛祖感化,受戒成为一位保护神。这则故事对鬼子母“亦天亦鬼”的夜叉神格的塑造与传播产生深远影响,尤其在绘画和文学上。唐代以后出现《揭钵图》,宋元以后在杂剧等文学作品中也出现“佛降鬼子母揭钵”的题材,元人杨景贤《西游记》杂剧:“(佛曰)……这妇人我收在座下作诸天的……谓之鬼子母。”68隋树森编,《元曲选外编》,中华书局,1959年,第二册,第663 页。到明代吴承恩《西游记》也有所体现。通过这些小说、戏剧的传播,元明时期民众应该对于鬼子母亦天亦鬼的夜叉神格十分熟悉。

回到宝宁寺这三幅画,“左第四十三”“左四十四”无论从画面还是题跋都强调鬼子母的夜叉身份,画中鬼子母身后跟随鬼众,榜题中也强调“罗刹”的身份,所谓“罗刹”本和“夜叉”有所不同,但以讹传讹到后来罗刹和夜叉基本相同,正如《妙法莲花经玄赞》卷二曰:“夜叉者,此云勇健,飞腾空中,摄地形类诸罗刹也。罗刹云暴恶,亦云可畏。彼皆讹音,梵语正云药叉罗刹娑。”69[唐]窥基,《妙法莲华经玄赞》卷二,载《大正藏》,第34 册,第680 页。同样初绘于明代的灵石资寿寺壁画有一处榜题为“罗刹女神祇等众”的画中图像样式和鬼子母十分接近(图23),李翎认为罗刹女就是鬼子母,70李翎,《水陆画中的鬼子母图像》,第85页。笔者基本认同其观点,显然画工在绘制时是把罗刹女和鬼子母当作同一神祇。

图23 资寿寺“罗叉女神祇等众”(左,出自柴泽俊、贺大龙,《山西佛寺壁画》,文物出版社,2006年,第188 幅)

鬼子母在元明时期多为温柔端庄的天女形象,身旁有小孩或者侍女等跟随,如青龙寺、公主寺、毗卢寺的水陆画,法海寺(图24)、隆兴寺、宝梵寺、慧严寺、观音寺、龙居寺等诸天中的鬼子母都给人一种慈爱,柔和的感觉。其作为夜叉的身份显然在图像中是被弱化的,并没有像宝宁寺前两幅中出现大量夜叉,尤其在“左第四十三”的图像中,夜叉们还都持有武器,十分凶恶的样子,体现出宝宁寺对鬼子母夜叉身份的格外重视。除此之外,笔者目前所见仅有两处可以看出对鬼子母夜叉身份的强调:一处在怀安昭化寺(图25),另一处在蔚县重泰寺,主要体现在鬼子母的形象上,两处均为头发飞扬,手持利剑。重泰寺壁画为清代绘制,很有可能是明代粉本流传至清代的缘故,两处寺观位于北部与蒙古的交界地区,与宝宁寺都在边界区域,都表现出对夜叉身份的强调值得思考。

图24 法海寺鬼子母(右,同图19,第16 幅,第56 页)

图25 昭化寺鬼子母(左,同图4,第223 页)

笔者认为左四十三、四十四的两幅鬼子母可以用翻译错误而延续下来的传统来解释,但右第十八的这幅与坚牢地神组合在一起的鬼子母则不然,一是这幅与前两幅差距较远,二是鬼子母与坚牢地神的结合是有意识而为之的。

首先需要对宝宁寺水陆画中两位主神究竟哪位是诃利帝,哪位是坚牢地神进行判别。实叉难陀译《地藏菩萨本愿经》中记载坚牢地神的职能为:“佛告坚牢地神:‘汝大神力,诸神少及。何以故?阎浮土地,悉蒙汝护。乃至草木沙石,稻麻竹苇,谷米宝贝,从地而有,皆因汝力。’”71[唐]实叉难陀译,《地藏菩萨本愿经》卷下“地神护法品第十一”,载《大正藏》,第13 册,第787 页。可以看出坚牢地神属于大地之神的本格。印度神话中坚牢地神被认为是大地女神普利提毗[Prthivi],因此传入中土后多延续女性形象的传统,如首都博物馆藏明代“菩提树神坚牢地神”水陆画(图26)、清代“坚牢地神尊天”水陆画,北京法海寺、大慧寺、山西大同善化寺、长治观音堂、四川平武报恩寺、蓬溪宝梵寺中的坚牢地神。坚牢地神最早出现在《金光明经》中:“尔时佛告地神坚牢:女善天,过去有王名金龙尊,常以赞叹……”72[唐]义净译,《金光明最胜王经》卷一,载《大正藏》,第16 册,第339 页。唐义净译《金光明最胜王经》卷八“王法正论品第二十”中记载:“此大地神女,名曰坚牢,于大众中,从座而起,顶礼佛足,合掌恭敬白佛言……”73同注72,第442 页。都可以看出坚牢地神为女神。因此,《宝宁寺明代水陆画》判断作菩萨像的女神为坚牢地神,李翎也延续此书中的观念。74同注62,第193 页;李翎,《水陆画中的鬼子母图像》,第85 页。

图26 首都博物馆藏菩提树神坚牢地神像(右,同图13,第86 页)

但元、明时期也出现很多男性坚牢地神的形象,山西稷山青龙寺(图27)、四川新津观音寺(图28)、资中甘露寺、甘肃永登感恩寺的坚牢地神都是身穿铠甲的武士形象。廖旸就将宝宁寺水陆画中的男性形象认为是坚牢地神,而女神为诃利帝,75廖旸,《释梵诸天杂识》,第33—54 页。笔者认为此观点应该引起重视。彭杰在文章中提出,早在印度坚牢地神就可能同时有男女两种,在克孜尔尕哈13窟等石窟中也出过男性地神,在降魔变中为释迦作证的都为女性的坚牢地神,而男性地神则助佛降魔的职能,有护法之功能。76彭杰,《龟兹壁画中的地神》,载《龟兹学研究》2007年第7 期,第186—206 页。《地藏菩萨本愿经》“地神护法品第十一”中记载:“世尊!未来世中,若有善男子、善女人,于所住处,有此经典及菩萨像,是人更能转读经典,供养菩萨。我常日夜,以本神力,卫护是人,乃至水火盗贼,大横小横,一切恶事,悉皆销灭。”77[唐]实叉难陀译,《地藏菩萨本愿经》卷二,载《大正藏》,第13 册,第787 页。可以看出男性地神很有可能和护卫有关,元明时期出现很多男性武士形象的地神,应该受到这种观念的影响。而头戴通天冠,手持笏板的男性老者的地神形象也有出现过,被认为是借鉴民间祭祀土地神的形象,且受到道教影响,78同注76。笔者认同这个观念。所以笔者认为宝宁寺中的头戴通天冠,手持笏板的男性老者形象有可能是坚牢地神,而头戴华冠,身披璎珞的天女形象为诃利帝,两者组合在一起强调诸天护卫的职能,尤其是将坚牢地神绘制成男性形象更是对护国护法职能的突出。

图27 青龙寺坚牢地神(左,笔者自摄)

图28 观音寺坚牢地神(右,同图12,第56 页)

宝宁寺水陆画出现三幅鬼子母图像,且突出鬼子母作为夜叉和诸天的保护神身份,从而进一步凸显其护国、护法之职能。

四 浅谈宝宁寺水陆画的绘制时间问题

宝宁寺建于明代天顺四年(1460),但水陆画绘制时间并不确定。卷轴画的形式与壁画相比具有极大的灵活性,壁画依附于殿宇墙体,和殿宇修建时间有一定联系,大多壁画会初绘于殿宇完工之后不长一段时间内,卷轴画则会出现绘制完成很久的放置于建成不久的寺庙保存,或者殿宇建好很长一段时间后才有水陆画的不同情况。

对于宝宁寺水陆画绘制年代也是最早受到学界关注的问题,大体形成三种看法:一是元代说,79元代论最具代表性的是山西大学的李德仁教授,还有沈从文和胡阳等学者。他们主要观点是对画中人物服饰进行分析,认为画中出现了蒙古人的服饰,因此为元代所绘。当然还有一个旁证,是吴连城在1962年《文物》杂志上发《山西右玉宝宁寺水陆画》一文根据“赴刑都市幽死狴牢鬼魂众”上有年款“至口”,认为只有元代年号带有“至”字,因此为元代绘制。当然,这种论断仅基于服饰与艺术风格,显得单一和片面,未考虑到粉本流传等方面问题,很多学者都已指出,甚至忽略了画中人物服饰大多为明代的事实,笔者就不详述。近来,程芊卉提出元代服饰出现很有可能是明人保留有元代遗俗的观念,笔者较为认同。详见:李德仁,《山西右玉宝宁寺元代水陆画略论》,载《美术观察》2000年第8 期,第61—64 页;胡阳,《山西宝宁寺水陆画内容与年代考释》,2017年华东师范大学硕士学位论文。山西博物院编,《宝宁寺明代水陆画》,文物出版社,2015年,第1—7 页。二是明代说,80明代说的学者多将水陆画的绘制时间归结到明英宗天顺年间,明天顺年间是目前得到学界较为广泛认可的一种说法。当然也有戴晓云提出明武宗的说法,较少被采纳,戴晓云《〈北水陆法会图〉考》一文中提到“据藏传美术专家和藏文字专家谢继胜先生说宝宁寺水陆画右第九幅阿氏多尊者、荼畔吒加尊者罗汉图轴中有一罗汉在抄录藏文经书,经过谢老师辨认,确定此堂水陆画年代不会早于明武宗”的说法,陈俊吉对此说法产生怀疑。笔者因此分别请教了西藏大学姜宇钦和浙江大学汉藏艺术研究中心王传播博士,认为画中文字书写混乱,很多地方不符合藏文书写传统和文法,且内容上并没有提及时间,很有可能是汉人模抄上去。不知为何会断定为明武宗时期,所以以此为凭显然也有所欠缺。浙大汉藏佛教艺术研究中心王瑞雷最近关注到宝宁寺此幅罗汉像所书写藏文,对其进行释读,并且辨认出此句出自《秘密集会怛特罗》将其释读:译文:不动金刚大智慧,金刚界乃大善巧,金刚胜语三中围,秘密界前敬顶礼!此最早经文由后弘期仁钦桑布(958—1055)翻译,大约为五代到宋这段时间,显然从经文也未能说明为明武宗时期。参见王瑞雷,《密集金刚于明代宫廷的传播:以山西右玉宝宁寺十六罗汉水陆画中藏文写经为中心》,载《美术研究》2021年第1 期,第66页。明天顺说较早出现吴连城《宝宁寺明代水陆画》一书,对其之前《山西右玉宝宁寺水陆画》一文中的观念进行了修正。其后陈俊吉、陈姿妙、吴承山、留启群、孙博、程芊卉等学者都赞同这个观念。尤其陈俊吉和程芊卉两位学者十分详实地结合史料及其他水陆遗存进行对比驳斥了元代说,进行了较为全面的分析。详见:陈俊吉,《宝宁寺水陆画的绘画制作年代与赏赐年代探究》,载《书画艺术学刊》,第六集,2009年,第357—394 页;陈姿妙,《明代山西宝宁寺水陆画探讨:以佛教题材为例》,台北中国文化大学硕士论文,2007年,第55—60 页;留启群,《北京法海寺壁画之研究》,台湾师范大学美术研究所硕士论文,2002年,第72—75 页;吴承山,《右玉宝宁寺水陆画初探》,载《文物世界》2010年第6 期,第44—47 页;程芊卉,《宝宁寺水陆画年代、作者研究》,中央美术学院硕士学位论文,2021年。三是明代以及元代两个时间段绘制说,81元、明两代说是源自吴连城的《山西右玉宝宁寺水陆画》一文,孔有生《山西右玉宝宁寺水陆画探究》以及粟琳的论文也基本上延续了吴文的说法或受到其论断的影响。其主要论断是认为有两种情况,一种是部分水陆画绘制于元代,部分绘制于明代。一种是明人采用了元代粉本说。这种说法中显然后面一种说法更为合理。详见:孔有生,《山西右玉宝宁寺水陆画探究》,载《文物世界》2005年第5 期,第62—64 页;粟琳,《山西右玉宝宁寺明代水陆画像艺术研究》,山西大学硕士毕业论文,2015年。目前以明代为主流。关于水陆画绘制的目的,吴连城《宝宁寺明代水陆画》一文中的说法已得到大多学者的认可:

正统十四年(1449)土木之变,英宗被掳北去,京师被围,明廷震动。右玉为明代西北边防重地,宝宁寺正建于天顺四年。这一年鞑靼又大举进攻,兵锋直至大同右卫。因此这堂画很可能是天顺年间敕赐给宝宁寺,用以“镇边”。成画的时间估计也应在这一时期。82山西博物院编,《宝宁寺明代水陆画》,文物出版社,2015年,第1—7 页。

吴连城认为是因为“土木之变”明宫廷敕赐水陆画用于“镇边”,笔者认为虽然与“土木之变”建立直接联系仍然缺乏有效的证据,但应该与明朝中期以来的边患问题以及“镇边之用”的目的相关。从清康熙乙酉年(1705)、清嘉庆二十年(1815)两处重新装裱题记“寺中相传有敕赐镇边水陆一堂”和“盖敕赐以镇边疆而为生民造福者也”可以看出宝宁寺这堂水陆画“镇边”之目的传至清代,非空穴来风。83参见《宝宁寺明代水陆画》一书中第181、182 幅图,详见:山西博物院编,《宝宁寺明代水陆画(第2 版)》,文物出版社,2015年。绘制于天顺年间是最为可靠的一种说法。

笔者在此并不想再对绘制时间问题进一步讨论,因为陈俊吉等学者已经做出较为详细而有益的探索。明朝自建国初与蒙古的争端不断,至明英宗正统时期开始兵戈不断,而宝宁寺所在的山西右玉县更是北方边陲重镇,无宁静之日。据《明史》和《明实录》记载,宝宁寺修建好的天顺四年就不断有蒙古兵入侵,84笔者不再一一列举,详见:[清]张廷玉等,《明史》卷三百二十八、列传二百十六“外国九”,中华书局,1974年。中研院历史语言研究所,《明实录.明英宗实录》卷三一六、三一七、三一八、三一九、三二一,中华书局,2016年。“北虏南倭”始终是长期困扰明朝廷统治的两大问题,至明世宗嘉靖年间仍爆发多起大同兵变,直到明穆宗隆庆时期,与蒙古频频发生兵戈的局面才得到改变。

笔者回到前文对这些神祇的特殊现象进行探寻,似乎这些特殊现象可以迎刃而解。将太乙、月神绘制成少见的战神形象,将不出现在仪文和水陆画中的具有战神神格的九天圣母与摩利支天绘入其中,以及绘制三幅鬼子母像的原因显然与宝宁寺特殊的时代背景和地理位置有直接密切的联系,前文提到同在边境线上的昭化寺鬼子母对其夜叉身份的重视也能得到很好的解释。

五 余论

行文至此,笔者还可以从宝宁寺水陆画中找到更多细节来说明其受时代背景的影响,但若再写下去就有过度阐释之嫌了。布克哈特曾说过:“只有通过艺术这一媒介,一个时代最秘密的信仰和观念才能传递给后人,而只有这种传递方式才最值得信赖,因为它是无意而为的。”85曹意强,《艺术与历史》,中国美术学院出版社,2001年,第59—60 页。

那么,如何传递给后人呢?目前学界十分流行的一个方法就是名物学,即绘画中的服饰器用往往反映一些时代特点,李德仁的研究显然就是一种名物学的方式,这种方式有明显的不足之处,众多学者对李德仁的否定其实也可以引起将名物学这种方法用于宗教题材绘画研究是否行之有效的思考。因为宗教题材绘画创作中粉本的沿用,题材内容在很长一段时间内具有稳定性,尤其越到晚期程式化愈发明显的情况下,名物学方法在对时间的研判上有明显的缺陷。很多学者从绘画风格和技法等方面进行综合对比,与前者相比更为可靠,但同样具有上述缺陷。

明清时期宗教题材绘画中神祇形象越来越程式化、世俗化,也远不如前代像元代永乐宫等壁画绘制的精细,很多学者对神祇的神格特征有所忽略,尤其对神格所引起形象上的变化很少关注,神格上的变化其实可以很好地反映时代和区域特点,将这个时代“最秘密的信仰和观念传递给后人”。当然这种方法仍有问题与缺陷,笔者认为其对绘制时间的问题在一定程度上可以给予辅助判断,而这篇文章的目的更多是提供一个大家较为忽略的角度进行思考。