手机低头行为对大学生人际适应性的影响及机制

彭红雷,丁宁宁

温州医科大学 浙江 温州 325035,1.公共卫生与管理学院;2.精神医学学院

在我国大学生使用手机上网已经相当普遍[1]。随着手机使用的增加,大学生的手机低头行为成为备受关注的现象。手机低头行为也称手机冷落行为,是指个体在社交场合因低头玩手机而冷落他人的一种无礼行为[2-3]。手机低头行为不仅会危害身心健康、影响正常学业,还会对人际适应性造成困扰[4-5]。社交焦虑可能是手机低头行为与人际适应性之间的重要中介变量。社交焦虑是指个体在与他人的人际交往过程中,由于自己在社会行为与社会角色上无法达到预期的目标时而产生的紧张焦虑[6]。研究表明,高社交焦虑者甚至可能会造成抑郁、强迫、回避型人格障碍等心理疾病[7],并对人际关系带来负面影响[8]。此外,人际交往效能感可能对社交焦虑的中介路径起到调节作用。在社交的过程中,个体对自己的行为能否达到某个交往目标的主观判断,即人际交往效能感起到了重要作用[9-10]。本研究旨在探讨大学生手机低头行为对人际适应性的影响以及社交焦虑的中介作用和人际交往效能感的调节作用。

1 对象和方法

1.1 对象 采取方便取样对温州医科大学在校大学生进行调查。征得受试者的知情同意后,以班级为单位在教室进行集体施测,参与者独立作答,填写问卷约需15 min,问卷填完当场回收。参与者均为自愿,没有相应的报酬。共发放问卷1 096份,剔除无效问卷(作答不完整:量表有1个及以上空白有4人;作答不认真:量表有1个及以上选项相同有7人)后得到的有效问卷1 085份,有效回收率为99.11%。被试平均年龄(21.01±1.43)岁,男288人(占26.54%),女797人(占73.46%);大一年级250人(占23.04%),大二年级168人(占15.48%),大三年级468人(占43.13%),大四年级199人(占18.34%);独生子女445人(占41.01%),非独生子女640人(占58.99%);城镇429人(占39.54%),农村656人(占60.46%)。

1.2 方法

1.2.1 大学生手机低头行为量表:采用CHOTPITAYASUNONDH等[11]编制,张璐等[12]翻译并修订的中文版大学生低头行为量表测量大学生的手机低头行为。该量表共15个项目,采用Likert 7点计分方式,1表示“从不”,7表示“总是”,量表得分越高表示手机低头行为越严重。本研究中该量表的内部一致性信度Cronbach's α系数为0.87。

1.2.2 社交焦虑量表:采用朱海东[13]修订的中文简要版社交焦虑量表测量大学生的社交焦虑。该量表共13个项目,包括“害怕否定评价”“陌生情境下的社会回避及苦恼”和“一般情境下的社会回避及苦恼”三个维度。采用Likert 5 点计分方式,1 表示“完全不符合”,5表示“非常符合”,量表得分越高表明个体社交焦虑越严重。本研究中该量表的内部一致性信度Cronbach's α系数为0.93。

1.2.3 青少年人际交往自我效能感量表:采用刘逊[14]编制的青少年人际交往自我效能感量表(AISCE)测量大学生的人际交往效能感。该量表共36个项目,共分为交往能力效能感、交往策略效能感与交往自我效能感3个维度。采用Likert 5 点计分方式,1表示“从不”,5表示“总是”,量表得分越高表明个体人际交往效能感越好。本研究中该量表的内部一致性信度Cronbach's α系数为0.88。

1.2.4 大学生人际适应性量表:采用卢谢峰[15]编制的大学生社会适应性量表中的人际适应性量表(CSIAI)测量大学生的人际适应性。该量表共11个项目,采用Likert 5点计分方式,1表示“非常不符合”,5表示“非常符合”,量表得分越高表明个体人际适应性越强。本研究中,该量表的内部一致性信度Cronbach's α系数为0.87。

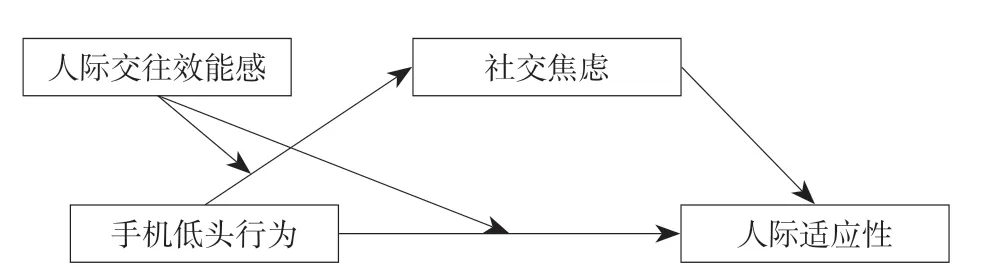

1.3 统计学处理方法 采用SPSS26.0软件进行数据分析。用Pearson相关分析变量间相关性。用PROCESS宏程序(Model 4)和(Model 8)分别对假设模型的中介效应和调节效应进行检验。用Harman单因素检验法[16]对共同方法偏差进行检验,调节效应检验使用简单斜率检验方法。假设模型见图1。P<0.05为差异有统计学意义。

图1 研究假设模型图

2 结果

2.1 共同方法偏差检验 对可能存在的共同方法偏差进行程序控制(如匿名填写、部分反向计分等),未旋转情况下共提取出16个主成分,第一个主成分解释了总方差变异的21.90%,远低于40%的临界值,因此可以认为本研究不存在明显的共同方法偏差问题。

2.2 变量之间的相关关系 手机低头行为、人际适应性、社交焦虑和人际交往效能感两两之间均呈显著相关,有统计学意义(P<0.001)。手机低头行为与人际适应性呈显著负相关(r=-0.44,P<0.001),与人际交往效能感呈显著负相关(r=-0.31,P<0.001),与社交焦虑呈显著正相关(r=0.43,P<0.001);人际交往效能感与人际适应性呈显著正相关(r=0.56,P<0.001),与社交焦虑呈显著负相关(r=-0.44,P<0.001);社交焦虑与人际适应性呈显著负相关(r=-0.56,P<0.001)。

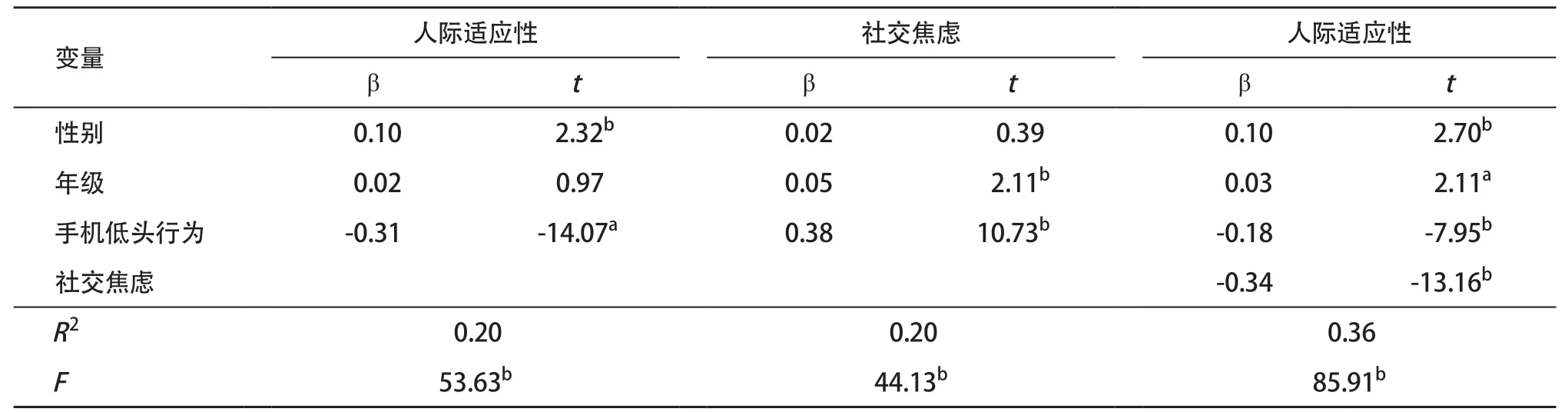

2.3 中介效应检验 在控制性别、年级情况下,手机低头行为对人际适应性的直接作用显著(β=-0.31,t=-14.07,P<0.001),且当放入社交焦虑这一中介变量后,手机低头行为对人际适应性的负向作用仍然显著(β=-0.18,t=-7.95,P<0.001)。手机低头行为对社交焦虑的正向结果显著(β=0.38,t=10.73,P<0.001),社交焦虑对人际适应性的负向结果显著(β=-0.34,t=-13.16,P<0.001)。见表1。手机低头行为对人际适应性影响的直接效应及中介效应的Bootstrap 95%CI的范围均不包含0,表明手机低头行为不仅能够直接预测人际适应性;还能够通过社交焦虑的中介作用预测人际适应性,中介效应(-0.13)和直接效应(-0.18)分别占总效应(-0.31)的41.66%和58.34%。进一步说明社交焦虑在手机低头行为与人际适应性之间的部分中介作用显著。见表2。

表1 社交焦虑的中介作用

表2 手机低头行为对人际适应性的中介效应、直接效应及总效应

2.4 调节效应检验 在控制性别、年级的情况下,将人际交往效能感放入模型后,手机低头行为与人际交往效能感的乘积项对社交焦虑和人际适应性的预测结果均显著(社交焦虑:β=0.07,t=3.37,P<0.001;人际适应性:β=-0.04,t=-2.80,P<0.05)。人际交往效能感能够调节手机低头行为与人际适应性、手机低头行为与社交焦虑间的关系,见表3。

表3 有调节的中介模型检验

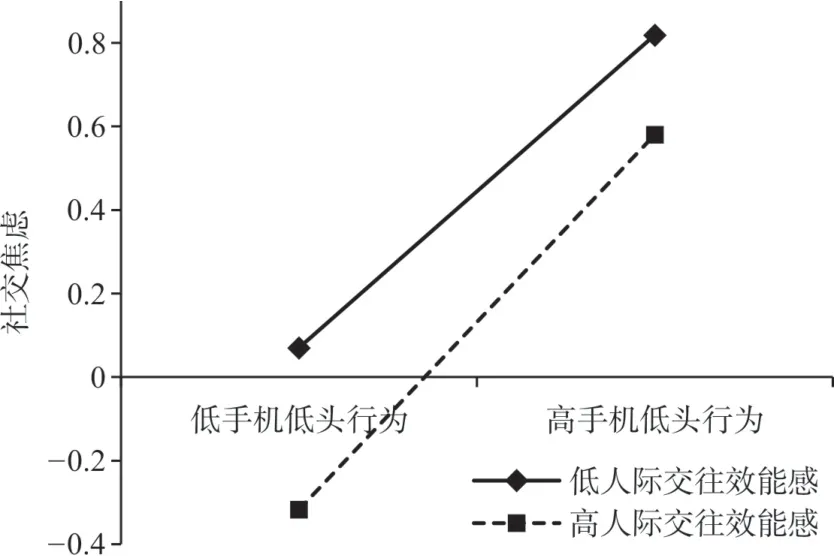

根据均值上下一个标准差将人际交往效能感(调节变量)分为高低两组,考察在不同人际交往效能感水平上手机低头行为对社交焦虑以及人际适应性的影响(即简单斜率检验)。对于人际交往效能感较高和较低的大学生,手机低头行为对社会焦虑的正向预测作用均显著(simple slope=0.45,t=11.60,P<0.001;simple slope=0.30,t=9.32,P<0.001);高人际交往效能感个体的手机低头行为对社交焦虑的正向预测作用相对更弱,见图2。对于人际交往效能感较高和较低的大学生,手机低头行为对人际适应性的负向预测作用均显著(simpleslope=-0.25,t=-6.99,P<0.001;simple slope=-0.17,t=-5.81,P<0.001);低人际交往效能感个体的手机低头行为对人际适应性的负向预测作用更为明显,见图3。

图2 人际交往效能感在手机低头行为和社交焦虑之间关系中的调节作用

图3 人际交往效能感在手机低头行为和人际适应性之间关系中的调节作用

3 讨论

本研究以社交焦虑为中介变量、人际交往效能感为调节变量,构建了一个有调节的中介模型,该模型不仅回答了手机低头行为“如何影响”大学生人际适应性的问题,而且对手机低头行为在“什么条件”下对人际适应性的影响更显著的问题做出了回应。研究结果表明,社交焦虑是手机低头行为降低大学生人际适应性的重要内在因素,而且这一过程会受到人际交往效能感的调节。

3.1 手机低头行为与人际适应性的关系 本研究发现大学生的手机低头行为与人际适应性呈显著负相关。这与以往手机成瘾与人际适应性呈显著负相关的研究结果间接一致[17]。手机低头行为与手机成瘾具有密切的关系[18-19]。所谓手机成瘾,是指因手机使用不当而产生的心理与生理上的不适症状[20],测量评定更多基于病理学指标。手机低头行为作为个体外在的一种行为表现更易被关注和发现,具有更强的现实意义。手机低头行为水平高的个体其人际适应性更低。在人际交往中频繁低头的手机行为更容易降低大学生对外界的视觉、听觉等注意,更难顾及人际交往过程中环境和他人的变化及互动,也从而更难满足现实生活中自身交往需求和交往技巧能力的提升。手机低头行为是大学生人际适应性的风险因素。以往调查也发现,当准大学生在脱离熟悉的人际环境,面对新环境时,对专业的满意度较低、性格内向、与父母关系不融洽、与同学相处较差以及手机网络成瘾等因素使得他们的人际适应性较低[21]。许多大学生花费大量的时间在手机上,借助网络社交软件、网络游戏进行虚拟交往,以此来扩大自身的社交空间,满足自身的社交需求,或借助手机游戏、视频等软件逃避现实问题,消磨时间[17],更加增加了手机低头行为。因此,对手机低头行为进行直接干预,引导大学生学会感受现实人际交往中的良好回报,将有助于提升大学生的人际适应性。

3.2 社交焦虑的中介作用 中介效应分析表明,社交焦虑在大学生手机低头行为与人际适应性间起部分中介作用,这说明手机低头行为能通过社交焦虑间接影响人际适应性。在人际交往中,手机低头行为水平高的个体更有可能体验到社交焦虑,进而降低人际适应性。手机低头行为水平高的个体通常更愿意采用非面对面方式进行社交,长期沉溺于虚拟世界,使得个体忽视现实社会交往,弱化其社会化水平[22],从而产生一种害怕与他人面对面交流,害怕受到别人负面评价的消极情绪,引发一定的社交焦虑[23]。社交焦虑水平较高者,在进行人际交往的过程中往往会选择逃避或回避等方式,导致较差的人际适应性。因此,通过教育培训和心理干预掌握一定的社交技能,可缓解手机低头行为对人际适应性产生的不良影响。

3.3 人际交往效能感的调节作用 本研究表明,人际交往效能感不仅能够在手机低头行为与人际适应性的直接关系中起调节作用,而且能够对“手机低头行为-社交焦虑-人际适应性”这一中介链条起调节作用。从调节效应的位置来看,人际交往效能感调节了中介过程的前半路径和直接路径[24]。具体而言,与高人际交往效能感个体相比,低人际交往效能感个体的手机低头行为对社会焦虑的正向预测作用更为明显,而手机低头行为对人际适应性的负向预测作用更加明显。该结果表明,人际交往效能感能在手机低头行为影响个体人际适应性的中介作用中起到保护性。高人际交往效能感的个体具有更高的情绪调节能力,在处理人际困扰时比较自信,且有较高的自我概念,在人际交往时也会表现的积极自信,从而能够建立亲密的人际关系[25]。因此,通过同步提升人际交往效能感能够缓解手机低头行为对大学生人际适应性的不良影响。

本研究提出的有调节的中介模型不仅揭示了手机低头行为对人际适应性的内在机制,而且揭示了该机制的个体差异。研究结果对深化手机低头行为与人际适应性的关系具有一定的理论意义,并对提高大学生的人际适应性具有一定的启示和现实意义:①手机低头行为具有很好的观察性和预警性,重视手机低头行为的干预,可以更早更好避免大学生消极的社会适应问题;②对手机低头行为的大学生同步开展社交焦虑方面的心理辅导,从而缓解社交焦虑可能带来的不利影响,更有效提升大学生的社会适应性;③重视大学生的人际交往效能感的调节作用,从大学生的人际交往效能感着手教育培训和提升,以增强其保护作用,更有助于增强大学生人际交往的信心,提升大学生的社会适应性。