《一个女人》叙事结构研究

周慧琳

作为2022 年诺贝尔文学奖得主,安妮·埃尔诺的作品具有自传体小说的特点,她通过虚实结合的方式,观察并记述自身见证过的事件和历史,表现个人和群体双重层面真实的生活状态。《一个女人》是其典型的自传体叙事小说,文章以第一人称视角叙述母亲辗转各个城市所发生的典型事件,表现母亲试图通过自身奋斗实现从社会底层向资产阶级阶层跨越的理想。其中穿插交织了现在正在进行叙事行为的“我”对自身创作的思考以及当下的行为感受这一序列,使叙述者回忆“过去”的序列与写作者进行创作的“现在”序列交织存在。

一、“逝世”与“写作”两大核心功能单元贯穿叙事

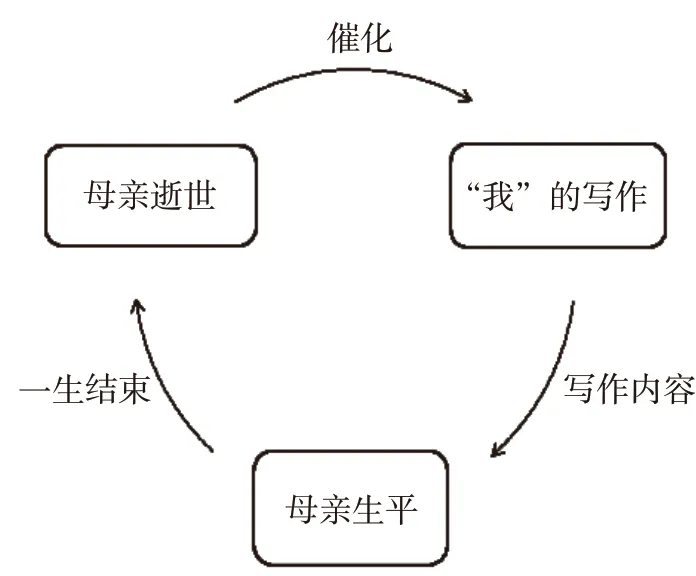

巴特指出,分析叙事作品首先就是要确定最小的叙事单位,功能层指向的是叙事作品中最小的叙事单位,并将其分为功能和标志两大类。功能类包含所有功能性叙事单元,会推进故事情节发展,包括核心与催化两类。核心决定故事的发展方向,催化是围绕主要功能的次要描写。标志类一般作为描述存在,旨在营造氛围、塑造性格、补全细节信息等。《一个女人》中,“逝世”与“写作”是贯穿全文的两个核心功能单元。“逝世”作为一个既定的存在和事实,是叙事展开的起点与基本背景,即追忆、思考、叙事等行为的发生,皆是建立在母亲“逝世”的基础之上。“写作”这一核心功能开启对母亲生平的叙述,而“逝世”是母亲生平的终点,从而形成了一个闭环结构(见图1)。

图1

“逝世”在母亲的过往生平序列中作为核心功能存在,即母亲生平的终结点,也造成“我”与原始阶层最后联系的彻底断裂;但在“我”的现实行为序列中属于催化单位,起到诱发、助推叙述者写作行为的作用。而“写作”在“我”的现实行为序列中作为核心功能,是开启回忆与叙事的起始点,“写作”串联了“过去”与“现实”,同时是“我”将逝世的母亲重新复活在文字叙述中,将“我”与原始阶层的联结重新建立在文学写作中的行动起点。

除核心功能贯穿全文构成叙事序列之外,文中还有其他催化类、标志类等功能单位共同承担意义支撑叙事。巴特认为故事的发展需要放置在一些指示性单元所铺垫的气氛、确立的人物性格中理解。文中多次出现的地点——伊夫多作为标志类的指示性符号,承担描述出身、补全信息的作用。伊夫多是商业与行政中心,母亲因其出生地距伊夫多不远,便骄傲于自己并非乡下出生,可见母亲对底层出身的不满足与阶层跨越的理想从这时便埋下伏笔。母亲在无法适应与已实现阶层跨越的“我”共同生活时,伊夫多是她选择的去处,最终也成为母亲一生终结后的安葬之地。伊夫多与“我”的归处巴黎形成鲜明对比,即小城镇与大城市的对比,也表现了属于不同阶层的母亲和“我”之间的二元对立。

对叙事结构进行分析时,巴特引用布雷蒙的序列来探讨功能组合的规则问题。布雷蒙将基本序列划分为三种具有严密逻辑联系的功能整体,即“情况形成—采取行动—达到目的”。巴特认为一个序列就是一系列核心功能单元的串联,序列可大可小,大序列由无数小序列组合而成。《一个女人》能梳理出两大宏观序列,即“‘我’的现实行为”和“母亲的过往生平”。

母亲的过往生平序列是叙述者对母亲过往生平经历的回忆与描述,由“底层出身、为跨越阶层奋斗、逝世”三个单独序列构成。其中底层出身会诱发两个可能性结果:安于现状和跨越阶层,母亲选择后者进而步入努力实现阶层跨越的历程中。但努力的结果并没有走向成功,母亲一生的奋斗史以死亡为终结,逝世变成了这一宏观序列的结果。

“我”的现实行为序列由“母亲逝世、回忆写作、完成叙事”三个单独序列构成。该序列是叙述者此时此刻正在经历的思考与行动,包括母亲逝世后的一系列行为,以及经历母亲逝世这一功能单位的催化后,叙述者开始进行的回忆写作,叙述的完成也是该序列的收束。叙述者以逝世作为序列起始点,以冷静克制的笔调依据时间走向线性排列“我”办完葬礼等一系列繁复工作的历程,从而推动叙述者开始进行回忆写作这一行动。母亲逝世引发的悲痛之情这一标志类功能单元奠定了本文的整体感情基调,即对逝人的追忆,悲伤且克制。

二、“我”与“母亲”两大行动主体的阶层对立

行动层主要研究人物的结构模式。人物在叙事中承担行动主体的角色,作品中所有人物无论是主角还是陪衬者,都可以成为其自身行动序列的主体。巴特将人物视为事件的参与者而非有生命的人,人物性格通过行动表现,包括欲望、交际、斗争这样一些抽象意义上的行为。因此行动主体不能通过人物体现的心理本质来分类,而要根据人物做什么来描述和划分。叙事中的功能单位多为零碎且不具备实际意义的符素,因此它们需要在人物行动中占据一定地位才能获得功能和意义。

《一个女人》中“过去”序列的行动主体是母亲,其一系列努力追求阶层跨越的功能总和皆表现出强大的欲望,这些功能通过母亲这一人物的行为串联起来从而进入行动层,构筑行动主体母亲的内部驱动力和外部表征。巴特认为人物概念次于行动概念,即行为决定人物形象,因此过去序列的行动主体并非特指具备实体生命的母亲,也可以是与之具有相似性同时追求阶层跨越这一行动欲望的所有女性形象。同时在“过去”序列中还存在一系列陪衬者形象,如父亲、祖母和“我”,这些形象皆与行动主体母亲存在一定关系。如祖母追求做人尊严和棍棒教育,与母亲成人后的某些行为具有相似性,产生一种微妙的承继关系;再如母亲晚年时,“我”与母亲的行为模式发生了倒置,母亲由养育“我”的施惠者,转变成了需要“我”赡养的受惠者,母亲追求阶层跨越的行动到此失败,但“我”通过教育和婚姻成功实现了阶层跨越,成为本阶层的变节者。

因此在实现阶层跨越行动中,“我”与“母亲”两大行动主体之间产生了二元对立矛盾。当“我”跳出出生的阶层,迈进文明高知、掌握语言和思想的贵族阶层时,“我”与仍旧处在底层社会、未能完全摆脱底层人粗鲁与不雅行为的母亲之间便存在阶层上的二元对立。文中从“我”认为母亲不再是榜样开始,这种阶层上的对立便埋下伏笔。向往小资产阶级的文雅、蔑视金钱、追寻浪漫、渴望离开家和母亲等一系列功能构成了“我”“追求阶层跨越”的行动层级。直至“我”通过婚姻最终实现阶层跨越,“我”与母亲间形成了难以填补的阶层鸿沟。文中叙述了晚年时的母亲希望与“我”同住,但因难以忍受“我”所处阶层的生活习惯与兴趣爱好而选择回归,足见不同阶层之间生活方式的对立与隔阂,在这里“我”与母亲之间的二元对立矛盾达到顶峰。这一矛盾最终通过母亲“逝世”获得消解,消解的代价便是“我”与工人阶层之间联结的彻底断裂。

文本中“现在”序列的行动主体是作为阶层变节者的“我”,“我”在本序列中做出安葬母亲的一系列行动,经历“悲痛心烦—空落遗憾—缓和恢复”的情绪动态变化后开始回忆写作母亲,这些行为的内部驱动力根植于母亲“逝世”这一核心功能。由于现在序列中作为行动主体的“我”实际上已经实现阶层跨越,但过去序列中的行动主体母亲仍旧属于工人阶层,所以母亲既会因“我”成功跻身贵族阶层而骄傲,又因其自身工人阶层的某些粗俗本质而与“我”的生活渐渐变得格格不入。“我”对母亲虽爱护有余,但对其固有的底层人的不良习惯也是难以接受。母亲的逝世使“我”彻底失去与出生世界相联系的最后一根纽带,因此现在进行写作的“我”希望通过文字重新让母亲降生,这便是“我”的行动欲望和内部驱动力。

三、“过去”的叙述者与“现在”的隐含作者共同完成叙事

叙述层研究叙述人、作者与读者之间的关系,巴特认为作者与叙述者并非对等存在,叙事中解说事件的人并非等同于现实中进行写作的人,同时进行写作的人与其现实生活中的状貌也不尽相同。他反对将作者和叙述者简单等同,反对叙述者是作品中角色的总和。《一个女人》中的叙事声音以第一人称展开,“我”观察和记录了整个故事。叙事时态上不同于传统叙事模式以过去时为主,而是以现在进行时和过去时交织出现,这也就造成了“我”包含两个叙述声音,即“过去的我”和“现在的我”。“我”的观察和记录不仅面向过去围绕叙述客体母亲发生的事件,同时也面向现在“我”的行动思考与心理状态。

过去序列中“我”为叙述者,文中作者直白表述“我只扮演一个记录员的角色”。在叙述母亲的过往生平时,“我”是作为单纯的观察者和叙述者存在,是一段历史的见证者和记录者。这位过去的叙述者“我”与叙述客体“母亲”一样,是作者笔下的一个角色,承载着作者一定的观察视角,但不等同于实际意义上的作者。同时题目“一个女人”中的“女人”,微观意义上指代文中叙述客体“母亲”,但从宏观角度上看,“女人”是一个性别群体,并不特指某一个人,因此叙述客体的范围由“母亲”扩大到与母亲相似的同阶层的所有女性,此观点在文中有所例证。在讲到母亲结婚时提到父亲的两个姐姐因当过女佣而自认为更有教养和尊严,因此瞧不起作为女工的母亲。可见处在社会底层的女性普遍以摆脱下等人的习惯和追求高素质而努力,渴望跨越阶层获得物质与精神满足。

现在序列中的“我”所表现出的主观认知和情感抒发,相较于过去序列中作为单纯的叙述者更为明显和强烈,易使读者误把现在序列中的叙述者当成作者本身。布斯在《小说修辞学》中曾提出隐含作者的概念,他认为“在他(作者)写作时,他不是创造一个理想的、非个性的一般人,而是一个他自己的隐含的替身”,即叙述中介于叙述者与现实作者之间的存在,通过叙事策略表现自身意志并建立自身形象,使读者在阅读中建构出作者形象。现在序列中“我”是进行写作和反思的人,这个“我”依旧是作者笔下的形象,但相较于过去序列中的叙述者,其表现出的作者的主观意志更为明显,因此可以将其理解为介于现实的作者与叙述者之间的隐含作者。

细读文本可以发现,在“伊芙多是一座寒冷的小城……”之前,现在的序列已经开始了,“我”以第一人称视角叙述了整理遗物、办理手续、参加葬礼、安葬母亲等写作之前的行为,也就是催化写作的一系列功能单位。而在后续以过去序列为主体的叙述中,“我”不时地跳出原本的时间线性叙述转而描绘隐含作者的思考和行为,解释其进行写作时的意图和心情。在这种叙事模式下,读者不仅了解了一段过去的故事,也窥知隐含作者写下这段故事的心路历程。隐含作者会按照时间顺序叙述母亲经历时,提出其叙述行为进行到此时此刻的思考和感悟,例如将母亲形象在脑海中进行图像化构建、正在思考该以怎样的顺序叙述母亲的一生以及表达自身所写作的文本并非传记和小说的观点等。埃尔诺拒绝过多加入其作为作者本身的主观情感,她将自身从这段经历中抽离,只留下进行叙述行为的隐含作者,使对母亲过往生平的叙述更加冷静平淡、更加接近事件本身,同时也为读者的思考保留更多空间,因而更能够普遍化地反映一类女人,甚至是与之相似的一个阶层的生活面貌。

四、结语

《一个女人》中“我的现实行为”和“母亲的过往生平”两大宏观叙事序列以不同叙述视角展开,相互穿插构成叙事结构。过去序列的行动主体“母亲”具有强大的行动欲望,构成其行动的功能单位皆围绕努力追求阶层跨越产生。而现在序列的行动主体“我”通过回忆和写作,实现了过去与现实的联结,将实现阶层跨越的“我”因母亲逝世而与出生世界断裂的纽带,通过文字叙述重新建立联系。埃尔诺通过冷静克制的笔墨对母亲奋斗一生的书写,也是对一类女人、一个阶层、一个社会和时代的反映。