文学草原的扎拉嘎胡是怎样一匹神马

两年前的一天,远在呼和浩特市的作家朋友阿古拉泰打来电话,几句寒暄后就直奔主题:在庆祝建党一百周年之际,内蒙古自治区准备出版一套内蒙古文学艺术名家传略图书,希望我执笔写一部《扎拉嘎胡传》。这一通电话把我的思绪带回了十几年前。那年我在呼市参加内蒙古作协第六次代表大会,结识了扎老,相谈甚欢。可惜几年后我来了北京,就再也没能见过扎拉嘎胡老师,一晃18年了,扎老的音容笑貌还不时浮现在我眼前。我当即对阿古拉泰兄表示,扎老是我文学成长路上的恩师。为恩师写传是我的荣幸,也是义不容辞的义务。

壹

故乡的草原时光在扎拉嘎胡的梦想中流淌。他在呼伦贝尔大草原绽放的第一朵“娜荷芽”是《一朵红花》。从此,扎拉嘎胡走上了文学创作的道路。他以饱蘸深情的笔墨讴歌草原的美丽和大自然的神奇,他用哲理式的思考诠释着故乡的昨天、今天和明天。他用生动的笔触记录下多彩的草原风情,像《呼伦贝尔草原行》《情满乌兰察布》《千里草原行》《高塔梁纪事》《固阳的早晨》等。他的文学创作道路,犹如故乡那条流过村边的洮儿河,流过了草原,流过了森林,流进了嫩江,又汇入松花江,最终流向了更加广阔的大海……

扎拉嘎胡先生是新中国培养起来的第一代蒙古族作家、文艺理论家和文学活动家。他见证了新中国成立后,内蒙古文学的繁荣与发展,是内蒙古草原文学的领军人物;他培养了一大批走向全国的本土作家,为繁荣内蒙古文学艺术殚精竭虑作出了巨大贡献。

扎拉嘎胡先生的文学创作生涯长达70年,創作了具有鲜明民族特色和浓郁地域特点的《红路》《草原雾》《嘎达梅林传奇》《黄金家族的毁灭》等脍炙人口的文学作品。他在作品中刻画了民族英雄,塑造了在党的关怀下成长起来的一系列蒙古族知识分子的艺术形象,讴歌了蒙古民族的灵魂和时代的精神之美,为当代中国文坛增光添彩。

扎拉嘎胡先生的文学身影让我想到了玛拉沁夫《草原晨曲》中的一句歌词:“我们像双翼的神马,飞驰在草原上……”扎老就是草原上的“双翼神马”,一翼承载着文学创作的激情,他以讲故事的文学高手的雄姿,讲述民族奋斗的故事,讲述民族崛起的故事,讲述民族团结的故事;他以坚韧不拔的精神和毅力进行着长征般的文学创作,爬过了雪山,走过了草地,终于走到了一个制高点。一翼承载着培养草原文学人才的重任,他以愚公移山的气魄和热忱建设着内蒙古文学的百草园,培育生长了一代又一代的文学后来者;他羡慕地望着远去的文学队伍,培植了草原的文学的乔木,保持了文学创作的激情和梦想。

贰

扎拉嘎胡先生有一个文学的梦想,犹如夏日的草原,绿草如茵,深呼吸一口,清香的草木味扑鼻而来,就会涌动出创作的灵感来。他似乎看到牛马羊漫游在草原上,风吹草动,形成了一幅如诗如画的景象。在诗人查干的记忆里,那年晚秋,扎拉嘎胡盛情邀请著名作家邵燕祥、从维熙、陈忠实、查干、梁鸿鹰等,走进内蒙古大草原,走进大兴安岭林区。他们走进了真正的原始森林,额尔古纳河一直伴随他们,他们走走停停,真正领略了山野森林之美:

忠实突然停步,侧耳谛听,问:“你们听!风在说什么?”燕祥说,“它大概在吟哦:‘露从今夜白,月是故乡明吧?”维熙微笑着接话,“不然,在场者只有陈忠实,它一定是在朗诵《白鹿原》的某个片段。”忠实回头:“哟,鹅(我)怎么听不懂呢?一定不是咱老陕的口音吧?”

查干老师这些深情的记忆是那般美好,那些美好,日后也体现在扎老写故乡的散文中。

扎拉嘎胡先生的视野是广袤的,他将笔触从大草原延伸到了更广阔的大地和原野。他写秋天的延安,在《延安遐想》中畅想杨家岭、宝塔山;他写美丽的海南岛,在《海南岛纪行》里写海洋,写天涯海角,写苗族兄弟;他写回归祖国的澳门,在《望澳门》中写澳门的过去与现在,写连接澳门两岛的飞桥,写澳门城内的欧式建筑他写祖国宝岛台湾,在《四五月的台湾》中写台湾的风土人情,写高山清、涧水蓝,写台湾的蒙古族诗人席慕蓉……在厦门大学台湾研究中心教授朱双一的记忆里,那次中国作家去台湾访问,代表团长是王火,副团长是扎拉嘎胡。我在写《扎拉嘎胡传》时,仔细品读了他的系列散文作品,也体味到了他的创作激情。

扎拉嘎胡先生还将视野投放到国际交流之中。他多次出访亚欧国家,广交作家朋友,写了许多海外风情的散文。他在贝加尔湖畔抒怀,感受异域风情;他在莫斯科瞻仰列宁墓,写了难以名状的情感;他在《有界无界的欧洲》中写了意大利的比萨铁塔,写了梵蒂冈的圣彼得大教堂,写了夜宿因斯布鲁克,写了慕尼黑的倩影,随着视野的开阔,他的眼界也开阔了。作家王久辛还清楚地记得,2004年10月,他们一道出访波兰:

扎老特别喜欢吃生鱼片,喜欢往面包上抹厚厚的黄油,他喜欢拍照,每到一地都要让我替他拍,他也一定要给我拍。回国后,他给我寄了他的名作《嘎达梅林》,并夹了厚厚一摞子他为我拍的照片……

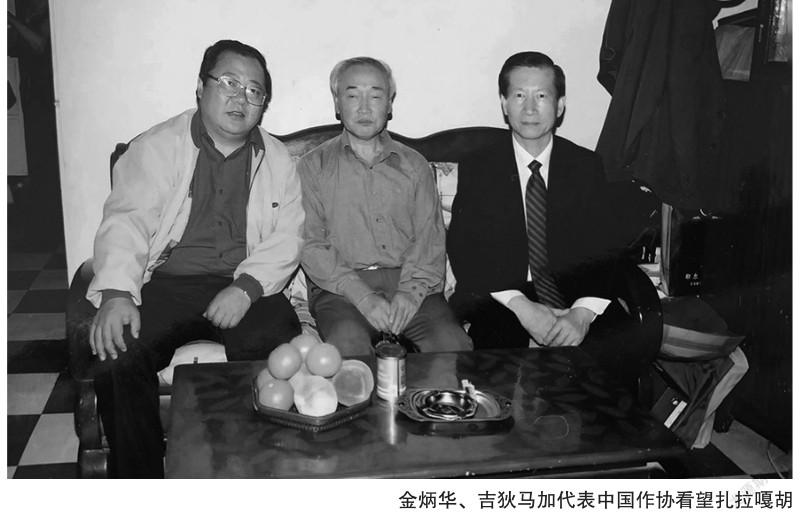

长篇历史小说《黄金家族的毁灭》是扎拉嘎胡的一部重要作品,出版后,颇受国内文学界的重视,并与2000年11月4日在京举行作品研讨会,中国作协书记处书记翟泰丰到会,王巨才、张锲、陈建功、高洪波、吉狄马加、金坚范等众多文学名家、评论家到会,并就作品的思想内涵,艺术特色给予了高度评价。在《扎拉嘎胡文集》问世之际,国内顶级的文学家、文艺评论专家,诸如王蒙、李准、从维熙、张贤亮、玛拉沁夫、张锦贻、曾奎等文学大家都参与研讨,倾力推荐。2003年12月《扎拉嘎胡文集》首发式在呼和浩特隆重举行。中国作家协会发来贺电,称“扎拉嘎胡是我国很有影响的蒙古族作家”。首发式上,敖德斯尔、朋斯克、杨啸、超克图纳仁、孟和博彦、贾漫、李连成、阿古拉泰、李冰、哈斯乌拉、宁宝才、白朝蓉等内蒙古著名作家、学者和文学评论家代表到会祝贺,并称他的作品是深深扎根于民族文化沃土和火热的人民战斗生活中的枝叶繁茂的大树,是坚持先进文化思想,鼓舞人,振奋人的精美精神食粮。尽管几年后,他因病久卧病榻,但他依然梦想着,有一天他会骑在马背上,再次驰骋在文学的莽原上,为了草原文学的明天,在放声歌唱。扎拉嘎胡的文学创作道路,犹如故乡那条流过村边的洮儿河,流过了草原,流过了森林,流进了嫩江,又汇入松花江,最终流向了更加广阔的大海……

叁

扎拉嘎胡先生曾满怀深情地说过:

草原如此博大,炫目富庶。富庶得人们一踏上它的脊背,过去的那种荒凉、贫瘠的历史偏见,便一扫而光。

他作为新中国第一代蒙古族作家,见证了内蒙古文学的繁荣与发展。他自1976年出任内蒙古党委宣传部文艺处长时起,先后出任内蒙古文联党组书记、内蒙古党委宣传部副部长、内蒙古作家协会主席等职,是一个懂大局的文学家,也是一个讲政治的领导者。他竭尽毕生精力,为繁荣自治区文学艺术作出了突出贡献。

曾在内蒙古生活过15年的中国传媒大学教授张善明向我讲述了他与扎老在《草原》杂志社的往事。那时内蒙古文化局与《草原》杂志社都在一起办公,“我几乎天天和扎兄在一起办刊物《草原》,他是主编,既管全局又做具体的审稿工作,认真的工作作风为同事树立了榜样”。

在漫长的岁月里,扎老就像是辛勤的园丁,培养了很多文学青年走上了改变人生的文学道路。作家布仁巴雅尔和马宝山有过如下的回忆:

那時候我们常去扎拉嘎胡先生家,一壶浓浓的茶,茶是云南的滇红。我们兴致勃勃地谈忽必烈、蒙哥和他们的蒙古帝国……

作家哈斯乌拉将扎老敬为恩师,他对恩师的扶持记忆犹新:

他待人和蔼可亲,处事严于律己、从善如流、为人师表;他热情扶持文学新人,对事业耿耿忠心。17年病榻生活,他秉持乐观的心理,与病魔进行顽强地抗争。为他终身酷爱的文学创作梦寐以求,为内蒙古的文艺事业发展贡献其一生。

忘不了上世纪90年代末,我去呼和浩特出差,特意去拜访扎主席,扎主席对我这个边远小城的无名作家笑着说:“为什么不申报中国作家协会会员?”我腼腆地说:“我怕不够格。”扎主席鼓励说:“这没什么好难为情的,有了目标,创作就有积极性了嘛。”我心生一股暖流,想到几年前,我就是在扎主席鼓励下加入的内蒙古作协。那会,我虽出版过散文集和长篇小说,但总感觉与中国作协会员的距离还非常遥远。正是扎老一次次的勉励,激发了我的创作激情,此后五年间,我先后出版了三部面向市场的长篇小说,其中作家出版社出版的《爱情距离》,还进入了新浪读书超强阅读排行榜。2002年8月,内蒙古作家协会和通辽市文联联合召开了我的一部长篇小说研讨会。扎主席虽未出席,却发来热情洋溢的贺电:“刘建军同志是我区文学创作上卓有成就的作家之一。他曾创作了备受读者欢迎的作品……”也就在这一年,我加入了中国作家协会。现在回想起来,如果没有扎老的鞭策与鼓励,我在文学创作上就不会有日后的勤勉与成果。

扎拉嘎胡先生十分注重对少数民族青年作家的培养。20世纪80年代,他收到了一个陌生文学青年的长篇小说书稿。作者海伦纳远在阿拉善盟,抱着试一试的心情,从巴音浩特坐班车到银川,又从银川乘火车到了呼和浩特,前来求教,但自治区宣传部的同志说,扎副部长到东部盟市调研去了。他遗憾失望之余,把稿子留下来,也没奢望能有回音。不想在三个月之后,他收到了从呼市寄来的包裹,内有扎老的亲笔信和小说手稿。扎老在信中热情地鼓励他的创作,并提出了48条修改意见和建议。那部长篇小说《遥远的腾格里》,几经修改,先生亲自作序,在几年后出版,并荣获自治区文学创作“索龙嘎”奖和自治区“五个一工程”奖。1999年,经扎老介绍,他被批准加入中国作家协会,终于实现了“作家梦”。

今天,扎拉嘎胡先生虽然走了,但并没有走远。他的文学精神依然在跨着一匹骏马,奔驰在文学草原上,那是一匹双翼的神马,唤醒了一片又一片沉静但又不甘寂寞的白杨林。

(作者简介:剑钧,本名刘建军,中国作家协会会员,现居北京从事文学创作。)