元明间浙东藏书业的盛衰转换

卞梁 周芃 向松

摘 要:元代浙东藏书业整体低迷,呈现藏书群体小众化、藏书功能学术化的特点。及至明代,得益于明廷对书籍的重视,以及江南社会生产力的恢复和发展,浙东藏书业迅速复兴,涌现出黄孔昭、祁承爜等藏书大家,以及“天一阁”“澹生堂”等著名藏书楼,极大推动了浙东地区的文脉赓续。

关键词:浙东藏书业 文化政策 天一阁 澹生堂

藏书文化不仅是对先人文化智慧的尊重与继承,也是地方文化历史底蕴的呈现,对新时代坚定文化自信意义重大。浙东藏书业发轫于东汉,在南宋一朝臻于高峰,元明间虽涉低谷,但很快便在明中后期迎来复兴。本文基于诸多史料,梳理元明间浙东藏书业的曲折发展历程,以呈现其旺盛的文化生命力。

一、元代浙东藏书业的低迷及原因

入元后,受制于連年战乱及元廷歧视性的文化政策,浙东藏书业迅速进入调适阶段。在这一时期,虽然涌现了胡三省(1230—1302年)、袁桷(1266—1327年)这样的藏书大家,但社会的藏书氛围已大不如前。根据顾志兴《浙江藏书史》的相关考察结果不难发现,南宋、蒙元两代的藏书业虽然在藏书家人数方面前后相差无几,但无论是藏书量抑或是历史影响,元代都明显不如南宋时期。这一落差固然有蒙古铁骑蹂躏与破坏的原因,但亦不尽然。对此,明代著名学者兼藏书家胡应麟(1551—1602年)颇有认知:

宋世图史一盛于庆历,再盛于宣和,而女真之祸成矣;三盛于淳熙,四盛于嘉定,而蒙古之师至矣。[1]

其次则是元廷为强化对浙江的文化管控而多次强行征调图书的恶果,《元史·世祖纪》载其事曰:

(至元十二年九月)丙申,以伊实特穆尔为御史大夫,括江南诸郡书版及临安秘书省《乾坤宝典》等书……(至元十三年二月)戊申,立浙东西宣慰司于临安,以户部尚书麦归、秘书监焦友直为宣慰使……丁巳,命焦友直括宋秘书省禁书图籍……(十月)丁亥,两浙宣抚使焦友直以临安经籍、图画、阴阳秘书来上。

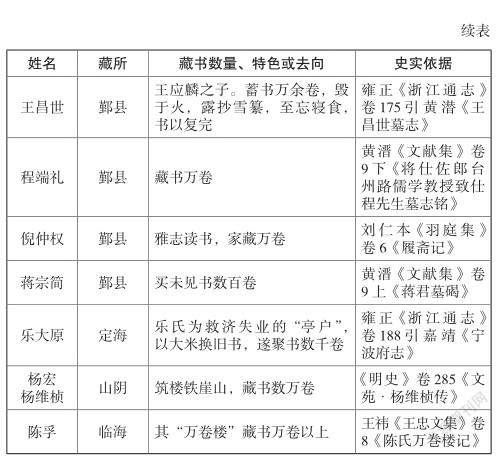

最后也是最重要的是,元廷长期废除科举取士制度、推行族群区隔与重吏轻儒政策,这不但阻断了汉人原有的晋身正途,而且严重打击了他们收藏、阅读图书的热情,具体表现为宋元易代后浙东藏书家数量明显下降(详参表1)。也因此,认为元朝对汉文化抵制最力、族群间存有明显政治与社会区隔的这一传统观念尽管近来受到诸如陈垣《元西域人华化考》、萧启庆《九州岛四海风雅同:元代多族士人圈的形成与发展》之类的论著的质疑和修正,却并未完全丧失其合理性。

相比较而言,蒙元政府所采取的一系列政策和措施对浙东藏书业有着全方位的消极作用,主要表现为藏书者身份的窄化与藏书功能的单一化。当时著名的浙东藏书家几乎都是学者,其藏书主要用于学术研究,迁居鄞县的宁海人胡三省(1230—1302年),便是其中的典型例证。

南湖袁学士桥,清容之故居也,其东轩,有石窖焉。予过而叹曰:“此梅磵藏书之所也!”……按梅磵之注《通鉴》凡三十年……讫乙酉冬始克成编。丙戌,始作《释文辨误》。梅磵以甲申至鄞,清容谓其日手钞定注。己丑寇作,以书藏窖中得免……先生所著《江东十鉴》 《四城赋》,清容比之贾谊、张衡,后世不可得而见,而是书则其毕生精力之所注。[2]

当然也有例外,譬如定海人乐大原,其藏书之举实非出自本意,而是乐氏积德行善的副产品。对此,嘉靖《宁波府志》言之甚明:

乐大原字君道,定海人。大德丁未(1307年)东浙大祲,大原发巨艘,贩泉南、广东之米,平价使人就籴,远近毕集,活者甚众。父占籍清泉盐场,凶岁,官不降本,亭户失业,大原发赀,视官本增三之一,以贷诸户,随其力之所及而收其入,被惠者众。有持旧书易米济饥者,辄应之,遂蓄至数千卷。曰:“吾子孙必有能读是者。”孙良果能读书,一时名卿,若黄溍、王袆,咸器重之。[3]

近年来,有学者认为元代浙东藏书业内具三大特色,即藏书家名列前茅,藏书有一定规模和影响,且继承先世藏书,并做到了藏用结合。[4]但元代浙东藏书业的显著特征,仍主要表现为藏书爱好者的小众化和藏书功能的学术化。

二、明代浙东藏书业的复兴

得益于官方及民间对藏书文化的重视,浙东藏书业在明初得到快速恢复。传世文献中的相关记载充分表明,明朝中央政府相当重视对图书的搜集与典藏。事实上,还在明朝开国前夕的元顺帝至正二十六年(1366年)六月,朱元璋就曾指令有关部门“访求古今书籍,藏之秘府,以资览阅”[5];爰及永乐四年(1406年)四月,明成祖又从解缙之请,令礼部择人四出购求遗书。

永乐四年四月,上视朝之暇,辄御便殿阅书史,或召翰林、儒臣讲论。尝问文渊阁经史子集备否,学士解缙对曰:“经史粗备,子集尚多阙。”上曰:“士人家稍有余赀,皆欲积书;况于朝廷,可阙乎?”遂召礼部尚书郑赐,令择通知典籍者,四出购求遗书。且曰:“书籍不可较价直,惟其所欲与之,庶奇书可得。”又顾解缙等曰:“置书不难,须常览阅,乃有益。凡人积金玉,亦欲遗子孙。金玉之利有限,书籍之利岂有穷也!”[6]

即便时至宣宗在位年间仍复如是,可见明廷之重视。此则《明史》卷72《艺文志一》述之甚明:

宣宗尝临视文渊阁,亲披阅经史,与少傅杨士奇等讨论,因赐士奇等诗。是时秘阁贮书约二万余部,近百万卷,刻本十三,抄本十七。

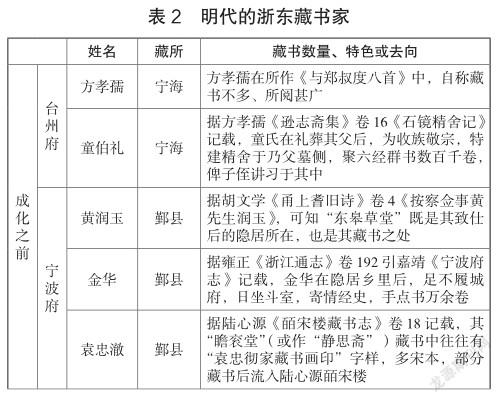

随着政府对藏书的高度重视,浙东地方政府亦积极筹备,响应号召。但由于荒废日久,恢复较为缓慢。例如宁波府学,直至宪宗成化二年(1466年)方才重建用以收藏图书的“尊经阁”。至于浙东藏书业,更是在元明易代之后相当长的时间内,低迷犹如元代。当时,不但藏书者寥寥无几,而且部分藏书者未必是因为爱好书籍而加以收藏,宁海人童伯礼无疑就是其中的典型代表。

邑士童君伯礼,既以礼葬其父于舍南之石镜山,与三弟谋合赀产,共釜鬵以食,取古礼之宜于士庶人者,以次行之,复恐后之人未能尽知其意,而守之弗变,乃即石镜之阳为精舍,聚六经群书数百千卷,俾子侄讲习其中,求治心修身之道,以保其家,以事其先而不怠。[7]

时至宪宗成化年间(1465—1487年),曾经盛极一时的明代官方藏书事业因为管理不善、监守自盗的关系而开始趋于衰败。[8]管理者的监守自盗更是官方藏书散佚严重的关键,此则沈德符《万历野获编》卷一“先朝藏书”条颇有指陈:

祖宗以来,藏书在文渊阁,大抵宋版居大半。其地既居邃密,又制度卑隘,窗牖昏暗,虽白昼亦须列炬,故抽阅甚难。但掌管俱属之典籍,此辈皆赀郎幸进,虽不知书,而盗取以市利者实繁有徒。历朝所去已强半。

与此同时,随着江南社会生产力的逐步恢复,浙东藏书业在官方藏书事业开始趋于衰败的成化年间走上了复兴之路(详参表2)。例如黄岩谢氏的“朝阳阁”,始建于成化四年(1468年),此观谢铎《朝阳阁书目自序》可知:

成化戊子(四年)冬,我先人既作贞则堂以祗奉先大母之训则,特于其东辟藏书之阁曰朝阳阁。盖念先祖孝子府君之遗书无几,而深有俟吾子孙于无穷也。越十有三年庚子,先人弃诸孤,铎归自官,遂以中秘暨四方所得书置阁中。阁中遗书独《尚书》 《西汉书》、韩柳李杜《集》各一部,皆残缺不完……昔人谓积书以遗子孙,子孙未必能读。铎固未能读者,而并其书失之,岂不重可惜乎。乃以所存与今书类藏之,盖自列圣训诰、六经子史以及汉唐宋名家之作具在已,无虑数千百矣。

至于台州太平人黄孔昭,从其生卒年(1428—1491年)来看,这位知名藏书家的藏书之举,也理当始于成化年间。

倘若仅作粗线条的静态观照,那么成化以降的浙东藏书业,无疑给人以全面复兴的深刻印象,出现了藏书爱好者遍布浙东境内的绍兴、宁波、台州、温州四府的盛景。加以深入考察,则又不难发现成化以降浙东藏书业的重心其实经历了自东向西的空间转移,其复兴之路也因此大体上可分为三个阶段:从成化初年到嘉靖中叶为第一阶段,其藏书重心在台州府;第二阶段从嘉靖中叶到万历后期,宁波取代台州,成为新的浙东藏书重心之所在;第三阶段大抵始于万历后期,在此期间,绍兴藏书爱好者块然崛起,成长为浙东藏书业的翘楚。与此同时,繁荣的藏书业使得这一时期浙东的藏书楼数量众多,别具一格,对历史产生重大影响。其中尤以鄞县范氏“天一阁”、山阴祁氏“澹生堂”最为典型。

据说创建于嘉靖四十至四十五年间(1561—1566年)的范氏“天一阁”[9],不但是宁波藏书文化的集大成者,而且特色鲜明。其所藏虽不乏宋元时期的刊本、稿本和抄本,但仍以明代所刻书籍为主,而且尤多地方志、科举录,前者不但多达435种,甚至不乏诸如《上海志》(弘治十七年郭经等人纂修)、《吴邑志》(嘉靖八年杨循吉纂修)、《武康县志》(嘉靖二十九年程嗣功等人纂修)之类的善本、孤本。至于科举录,不仅数量更多,且其价值自明代嘉靖以来就颇受历代文人学者的推重,例如赵万里《重整范氏天一阁藏书记略》云:

天一阁藏明代《登科录》,在明朝已经赫赫有名……现在阁里尚有洪武、永乐以下各朝的《登科录》,这不能不钦佩范东明搜辑之勤。我想范氏搜辑这许多当代的史料,必有深意在内……除了《登科录》以外,尚有各省会试、乡试、武举等录,约有一千二百余種……《登科录》等等,可算是最直接的传记体史料。除了天一阁,别处很难觅得同样的一册两册。[10]

同时,“天一阁”确立了严格而又独到的图书保护原则,即重藏轻用、封闭保守的藏书模式和行之有效的防火、防潮、防蠹措施。平情而论,天一阁“禁以书下阁梯”[11]的这种做法虽不无可商榷之处,却无疑是这座现存最古老的私家藏书楼四百余年来巍然屹立于浙东的重要保证。

山阴祁承爜的“澹生堂”在诸多方面颇类似于范钦“天一阁”,并突出地表现在三方面。其一,精心规划、布置藏书楼。此则祁承爜《澹生堂藏书约》言之甚明:

只是藏书第一在好儿孙,第二在好屋宇。必须另构一楼,迥然与住房书室不相联,自为一境方好……唯后用翻轩一带,可为别室检书之处。然亦永不许在此歇宿,恐有灯烛之入也。

其二,藏书特色鲜明,厚今薄古、重史求专,尤其偏好对传奇、戏曲之书的收藏,朱彝尊《静志居诗话》卷16的下段记载,就是有力的旁证:

参政富于藏书,将乱,其家悉载之云门山寺,惟遗元、明来传奇,多至八百余部,而叶儿、乐府、散套不与焉。

其三,严格护持、管理所藏之书,并为此要求其子孙:“入架者不复出,蠹啮者必速补。子孙取读者,就堂检阅,阅竟即入架,不得入私室。亲友借观者,有副本则以应,无副本则以辞。正本不得出密园外,书目视所益多寡,大较近以五年,远以十年一编次。勿分析,勿覆瓿,勿归商贾手。”[12]

祁承爜在长期的购书、藏书实践中总结出一套比较完整的采集、鉴别、分类、编目图书的理论和方法,著成《澹生堂藏书约》 《庚申整书略例四则》。尤其是他所首创的“因”“益”“通”“互”四术,更成为章学诚“辨章学术,考镜源流”这一目录学思想的重要源头,也因此被视为中国图书管理理论建设的先驱。[13]

三、结语

纵观浙东藏书业在元明两朝之发展,社会生产力水平及统治者对书籍的重视程度无疑是影响其兴衰的核心要素。同时,由此而生的愈发成熟的藏书心态、多样化的藏书楼营建和管理模式等均促进了浙东文脉的延展与外溢,奠定了浙东地区在目录学、校雠学、版本学、图书馆学等领域的领先地位,留下了深刻的区域文化烙印。

参考文献:

[1] (明)胡应麟.少室山房笔丛:卷1·经籍会通一[M].上海:上海书店出版社,2001:6.

[2] (清)全祖望.鲒埼亭集外编:卷18·胡梅磵藏书窖记[M]//全祖望集汇校集注.朱铸禹,汇校集注.上海:上海古籍出版社,2000:1092.

[3] [清]浙江通志:卷188[M].影印文渊阁《四库全书》本.[出版地不详].

[4] 冯晓霞.浙东藏书史[M].杭州:浙江工业大学出版社,2013:49-52.

[5] (清)谷应泰.明史纪事本末:卷14·开国规模[M].影印文渊阁《四库全书》本.[出版地不详].

[6] (明)黄佐.翰林记:卷12·“收藏秘书”条[M].影印文渊阁《四库全书》本.[出版地不详].

[7] (明)方孝孺.逊志斋集:卷16·石镜精舍记[M].影印文渊阁《四库全书》本.[出版地不详].

[8] 李瑞良.中国图书流通史[M].上海:上海人民出版社,2000:402-403.

[9]骆兆平.天一阁丛谈[M].北京:中华书局,1983:15-18.

[10] 李希泌,张淑华.中国古代藏书与近代图书馆史料(春秋至五四时期) [M].北京:中华书局,1982:432-433.

[11] (清)阮元.揅经室集二集:卷7·范氏天一阁书目序[M].《四部丛刊》本.[出版地不详].

[12] (明)祁承爜.澹生堂藏书约[M]//笔记小说大观:第12册.扬州:江苏广陵刻书社,1984:391.

[13] 王燕飞.祁氏澹生堂藏书小识——澹生堂重建四百年祭[J].绍兴文理学院学报,2002(3):13-15.

基金项目:国家社科基金青年项目(19CZS037)的阶段性研究成果。