大学生手机分心的课堂风险因素及测量

黄 磊,徐家臻

(华中师范大学人工智能教育学部,湖北 武汉 430079)

一、引 言

手机,以其便携的尺寸、强大的功能、随时随地的网络接入,已成为现代人生活中必不可少的工具,“随时随地”地使用手机也成为很多人的习惯,尤其是年轻人,机不离手的现象比比皆是,就连大学课堂也不例外。这种在非媒体任务中使用媒体或同时操作多个媒体任务的行为被称为媒体多任务[1],数字原住民的典型特征之一就是多任务操作[2]。然而,这种多任务行为需要个体将注意力分配到多个不同的任务上,由此导致的“分心”会引发很多负面影响[3-4]。对以信息传递为主的课堂教学来说,媒体分心干扰教学信息传递,弊端显而易见。因此,很多教师对大学课堂上学生“玩”手机的现象痛心疾首,认为手机严重影响了课堂教学[5-7]。大学生其实也有体会,不少人意识到了手机的干扰,可却很难控制自己,或者根本没有打算控制,课堂枯燥、内容不重要、教师管理不严、习惯等是大学生课堂手机使用的主要原因[8-9]。

课堂手机分心与课堂教学有关吗?具体与哪些方面的特征有关?教师应注意哪些维度以避免手机分心?目前国内研究多集中在对师生观点和态度的调查,缺少对课堂的实际评估和监测,无法确定手机分心与课堂教学的关系强度;对容易引发学生手机分心的课堂特征仍然停留在描述阶段,尚无测量学依据。本研究旨在系统归纳大学课堂上导致学生手机分心的因素,并开发测量工具,探索其中课堂相关因素的构成,为进一步量化研究手机分心和课堂教学的关系做准备,同时提示教师在课堂教学中需要注意的维度,以提高学生的听课效率,避免手机分心。

二、课堂手机分心的风险因素调查

首先,全面收集可能诱发课堂手机分心的风险因素,为后续开发测量工具准备测量指标。某师范大学《现代教育技术应用》通选课的53名大学生参与了调查,他们主要是大二和大三的学生,来自生物、化学、数学、中文、历史、英语六个专业。根据教学活动安排,每名学生需提交一份“手机与学习”的课前作业,其中要分析大学生在课堂上自发使用手机的原因。由于排除了因教学进程需要使用手机的情况,大多数的课堂手机使用就必然与教师授课等教学活动同时发生,即使出于学习目的,对正在进行的教学活动而言,也属于分心行为。从作业情况来看,学生们确实是围绕课堂手机分心问题分析的。用Nvivo10对53份作业进行文本分析。

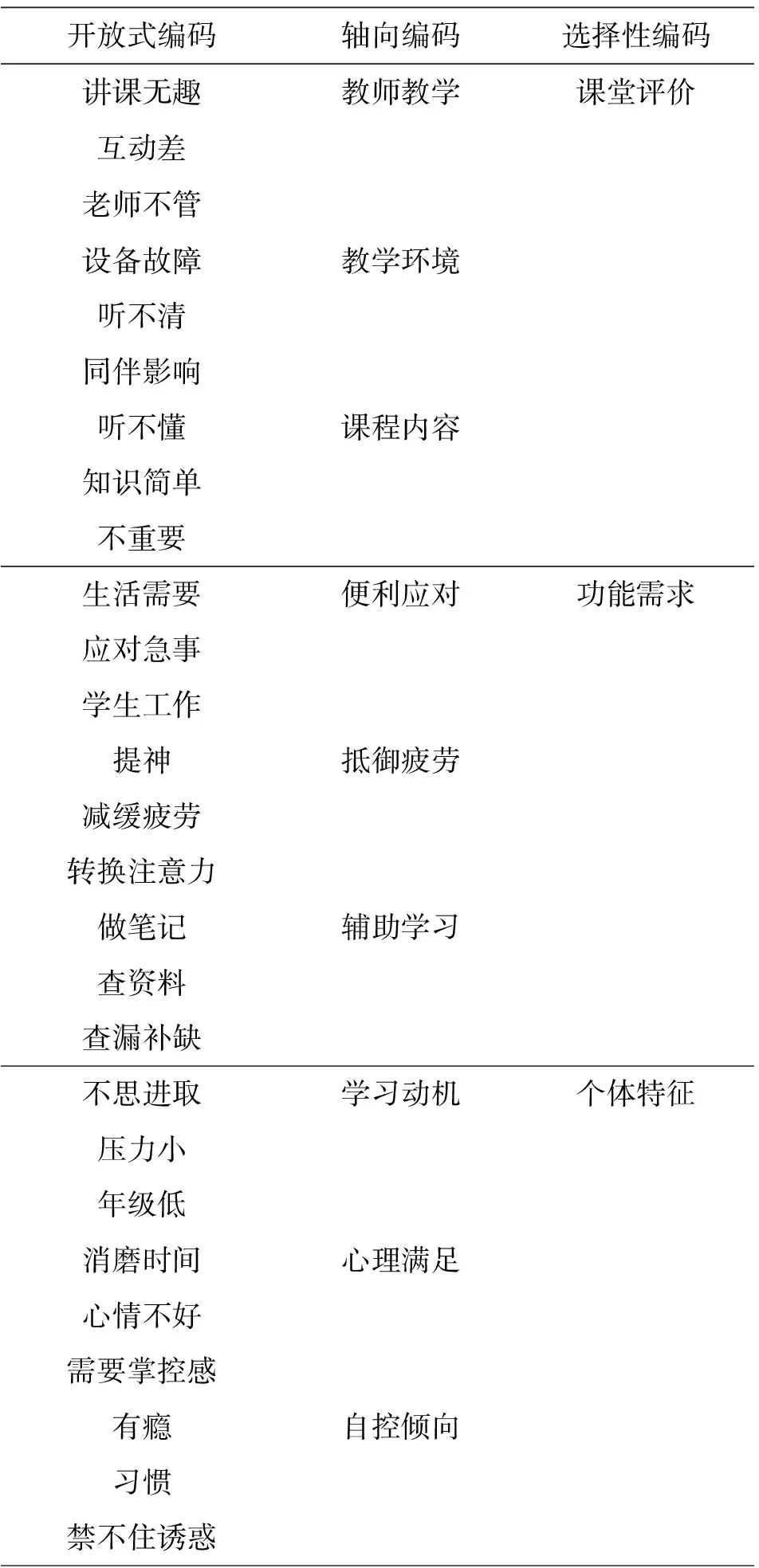

(一)开放式编码

首先对文本材料进行逐词逐句的开放式编码,尽量用文本中的原词命名编码。经过反复斟酌核查,得到讲课无趣、听不懂、老师不管等69个原始节点,过程举例见表1。

表1 开放式编码过程举例

(二)主轴编码

然后进行主轴编码,通过不断比较,分析原始编码所代表的现象之间的潜在逻辑关系,尝试将打散的概念词归类,合并原始编码,提炼出相似的动因,最终归纳为9个轴向编码(表2),分别为:教师教学、教学环境、课程内容、便利应对、抵御疲劳、辅助学习、学习动机、心理满足和自控倾向。

(三)选择性编码

详细描述每个主轴编码的含义,罗列其典型和非典型特征,划定每两个主轴编码之间的特征交集,从而确定它们关系的亲疏,并进一步整合凝练,最终选择性编码为课堂评价、功能需求和个体特征3个因素(表2)。

课堂评价,是学生对课堂上某个特定时段教学质量的感受,可以体现教师教学、课程内容和教学环境3个方面与学生个体的适配程度。当某个学生的认知水平和情绪状态与这些方面不匹配时,其在课堂上“玩”手机的概率就会提高,手机分心的风险加大。

功能需求,是个体使用手机时的功能诉求。这些需求导致的手机使用是否影响课堂学习,主要取决于学生对需求的优先级判断和对手机操作的熟练程度。其中“抵御疲劳”与课堂质量有很大关系,“便利应对”和“辅助学习”则主要与课外活动和学习偏好有关。

个体特征,包括学生的年龄、成就动机、人格特征和情绪控制等,与课堂手机分心关系密切,通常不易改变,很难通过课堂教学进行实时干预,是相对不可控的因素。对这些特征的测量可以使用相应的心理量表。

表2 “课堂手机分心的原因”编码过程举例

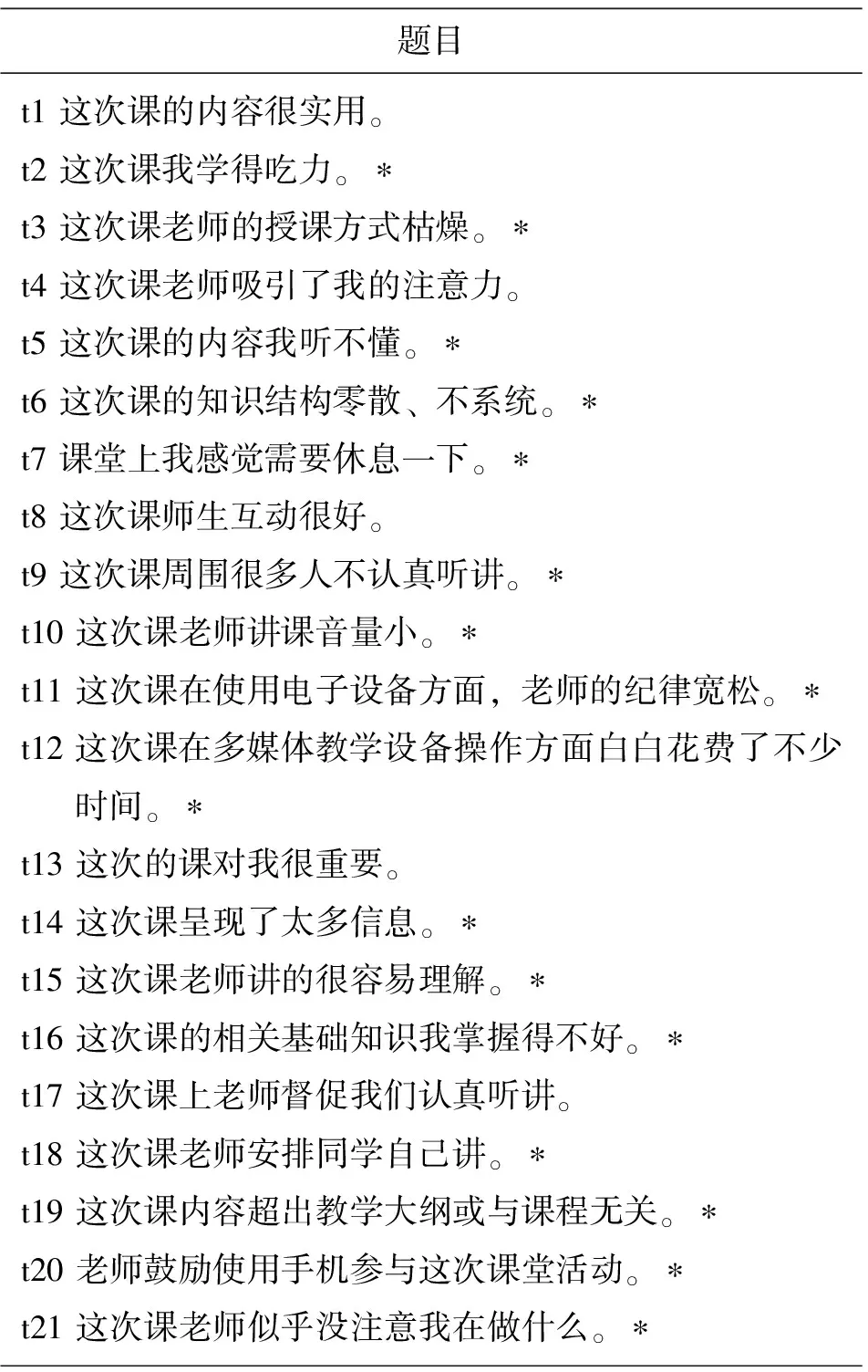

三、手机分心的课堂风险因素测量

根据以上质性分析结果,从“课堂评价”和“功能需求”的“抵御疲劳”两大方面初步确定21个可能导致手机分心的课堂特征指标(表3),对大学课堂进行评估。由于课堂教学是一个动态过程,学生开始觉得讲授枯燥,后来可能就觉得很吸引人,开始不累,后来可能感觉需要休息一下,不认真听讲的同学也不见得一开始就很多,因此,这种评估通常针对当天连续的课堂,或更小的课堂时段。测量的课堂分段越小,由记忆的近因效应产生的被试反应偏差就越小,效度越高。因此,“实时课堂评价问卷”可以用于评估一段面对面教学过程中学生手机分心的风险程度,旨在帮助教师监测学生的课堂学习情况,提示改进教学策略的方向,从而减少手机等电子产品诱发的注意力转移行为。

问卷采用李克特5点计分,从“完全不同意”到“完全同意”,分别计1-5分,得分越高,学生对课堂的评价越高,手机分心的风险可能随之降低。

表3 实时课堂评价问卷初测题目

初测问卷通过网络形式发放,有来自湖北、广东、山东的252名大学生参加,其中男生45人(17.9%),女生207人(82.1%)。正式施测问卷由某师范大学96名本科生对280次课堂进行评价。其中男生评价的课堂57个(20.4%),女生评价的课堂223个(79.6%)。

(一)项目分析

将初测问卷中的负向题目反向计分,取总分前27%和后27%的被试作为高分组和低分组,分别有42和35人。对两组在每个题目上的得分进行独立样本t检验,结果发现,除了14和18题,其他各题的得分均差异显著,说明这些题目具有较好的区分度(表4)。

表4 题总得分高分组和低分组在每个题目上得分的t检验结果

(二)探索性因子分析

删除区分度过低的14和18题,对剩余19题进行探索性因子分析,KMO的值为0.816,大于0.7,Bartlett球形度检验的卡方值为1576.99,自由度为171,p<0.001,说明数据适合做因子分析。特征根大于1的因子有5个,但碎石图显示前3个因子构成的坡度更加陡峭,因此,抽取3-5个因子可能是适宜的。

按照质性分析的结果,手机分心的课堂风险因素涉及教师教学、教学环境和课程内容3部分,可以抽取3个因子。但“教师教学”所指的教师课堂行为不仅包含教学行为,也包括管理行为,课程内容不仅有难易的区别,还有重要程度的不同,教学环境也有物理环境和人际环境之分,所以,如果抽取4-6个因子也完全有理论依据。

综上所述,采用主成分法进行探索性因子分析,分别指定抽取3、4、5个因子,并按方差极大法旋转因子主轴,尽量使各题目在单个因子上的负荷最大。然后根据题目含义应与因子归属相符、题目在主因子负荷应大于0.4、同一题目不能在2个及以上因子上负荷高于0.4等原则删除题目,梳理不同因子假设的探索结果发现:当抽取5因子时,删除题目将导致其中两个因子包含不足两题;当抽取4因子时,可以保留14个题目,累积解释方差61.9%,与质性分析的结果基本一致,只是在“教师教学”范畴中分离出了课堂管理方面的题目,各因子含义较为清晰,包含的题目数量较为均衡(分别为4个、4个、3个、3个);当抽取3因子时,虽然可以保留18个题目,但累积解释方差率明显下降,只有49.4%,更严重的是,因子1包含了教学互动、课堂纪律、内容实用性等多层含义,概念边界不清,且与其他因子包含的题目数量有较大悬殊(各因子题数分别为9个、5个、4个)。综合考虑决定选择4因子结构。

接下来,参考验证性因子分析的修正指数,权衡因子内部各题的含义一致性,删除因子负荷相对较低的第6、7两题(在验证性因子分析中,第7题在因子1上的负荷为0.452,第6题在因子2上的负荷为0.504),最终形成12题的正式问卷,累积方差解释率为66.592%(表5)。

表5 实时课堂评价问卷的探索性因子分析结果

1.教学吸引力:简称“吸引力”,是指学生对教师课堂教学行为的评价,评价越高,教学越有吸引力。例如:“课堂互动很好”“老师的授课方式枯燥。”

2.课程内容可懂度:简称“可懂度”,是指学生对课堂教学内容难度的评价,学习难度越大,学生的耗竭感越明显,课程内容的可懂度越差。例如:“这次课我学得很吃力”“这次课的相关基础知识我掌握得不好”。

3.课堂监控力:简称“监控力”,是指学生对课堂学习氛围的感知,反映了教师管理课堂的效果,课堂监控力越强,对学生手机分心的约束力越大。例如:“这次课在使用电子设备方面,老师的纪律宽松”“这次课上老师督促我们认真听讲”。

4.有效内容传递的流畅性:简称“流畅性”,是指学生对教学过程开展得是否顺利的评价,既包括对客观教学条件的评价,也包括对教师教学关联度的评价。学生感知到的客观条件越有利于教学的流畅开展,教学内容与课程关联度越高,课堂有效内容传递的流畅性越高。例如:“老师讲课音量小”“这次课内容超出教学大纲或与课程无关”。

(三)信度分析

对实时课堂评价问卷的内部一致性信度进行分析,结果表明,总问卷的Cronbach’s α信度系数为0.755,因子1-4对应的4个维度Cronbach’s α信度系数分别为0.845、0.809、0.644、0.629,均大于0.6,总体信度良好。

(四)效度检验

1.结构效度

运用Mplus8.3对该问卷结构进行验证性因子分析,结果显示,问卷结构模型拟合良好(χ2=100.307,df=48,RMSEA=0.062,CFI=0.946,TLI=0.926),路径图如图1所示。这说明,本问卷与质性分析所得的“课堂评价”这一手机分心风险因素的3个方面——教师教学、课程内容、教学环境基本吻合,符合理论构想。4个因子之间有中低度相关,具有适度的独立性,结构效度较好。

图1 实时课堂评价问卷验证性因子分析的结构方程模型

2.效标效度

学生对课堂的实时评价是学生课堂体验的一种反映,获得高评价的课堂会给学生带来积极的情绪体验和心理满足,一定程度上会降低通过玩手机获得心理满足的需求。本研究采用愉悦体验问卷[10]作为效标之一,发现自编的“实时课堂评价问卷”4维度及总分均与之显著正相关(表6)。其中因子1与愉悦体验的相关较高,即:学生感知到的课堂教学吸引力越大,引发的愉悦体验越多。课程内容可懂度高、课堂监控形成良好的学习氛围和教学内容的流畅传递也可以让学生有一定的愉悦体验。

梨黑星病危害梨树叶片、果实、芽、花和新梢,若防治不及时常造成提前大量落叶,影响产量和质量,削弱树势,并影响到下一年甚至未来几年梨树的生长发育,严重时甚至导致挖树毁园。

表6 实时课堂评价与愉悦体验的相关系数(n=280)

由于课堂手机分心最直接的体现是课堂时段内手机使用时间的增加,所以本研究采用课堂手机使用时长作为另一个效标。招募大学生志愿者45名,在其手机上安装自主开发的“APP使用统计”软件,用手机软件采集他们的日常手机使用时间,并根据其提供的3-4门课程安排,截取上课时段的手机使用时长。数据采集持续3周,获得144门课共计401次课堂的有效数据,同时要求他们在每次课后填写实时课堂评价问卷。结果发现,问卷4维度得分与课堂手机使用时长均显著负相关(表7),即:对学生来说,感知到的课堂教学吸引力越小、课程内容可懂度越低、课堂监控力越小、有效内容传递越不流畅,在课堂上使用手机的时间越长。

表7 实时课堂评价与课堂手机使用时长的相关系数(n=401)

课堂愉悦体验的增加预示着学生的课堂沉浸体验增加,手机分心的可能性降低。课堂手机使用时长变短,手机分心的风险相应也会降低。综上说明,实时课堂评价问卷具有一定的效标关联效度。

(五)讨论

学习中的电子设备分心是国内外研究者普遍关注的问题。Qian和Li曾编制过“学生电子多任务分心预测因素问卷”(the scale of students’ off-task electronic multitasking predictors,以下简称SOTEMP)[11],用于测量学生在课堂上使用手机、笔记本电脑、平板电脑等电子设备从事课程教学无关活动的风险。在该问卷的4个因子中,“技术依赖”和“难以抗拒的感觉”与课堂无关,“缺乏与课堂的联系”因子与本问卷中的“教学吸引力”因子含义基本一致,都包含教学互动、教学管理和教学的趣味性,而“课堂简单”因子与本问卷中的“课程内容可懂度”因子范畴一致,风险方向却恰恰相反。对国外学生来说,教学内容简单容易引起课堂电子设备分心,而对我国大学生来说,教学内容难懂引发分心的情况可能更加典型。

其实,在最初进行课堂手机分心的风险因素调查时,不少学生也提到了课堂内容简单会导致手机分心,初测问卷第15题对此做了陈述,但该题由于实际因子负荷与理论方向不符以及跨因子负荷高而最终被删除。实际因子负荷的方向出现翻转可能与内容难度的非线性效应有关,太难或太简单都有可能导致手机分心,难度适中的内容处于学生的认知发展区内,有助于减少手机分心。但李克特量表的等级数量有限,很难体现这种U型变化,当同时出现难和易两种项目陈述时,测量结果就可能相互矛盾。由于本问卷描述课程内容难懂的陈述更多,而描述课程内容简单的陈述较少,所以相关维度主要体现的是难度高造成手机分心的情况。跨因子负荷高可能与学生对第15题的多元理解有关。在探索性因子分析时,第15题在因子1和2上都有较高负荷,这说明课程内容简单很可能同时被归结为教学方式和教学内容两个方面。也就是说,对于“老师讲的很容易理解”这一陈述,否定回答属于课程内容可懂度低,而肯定回答则属于教学吸引力不足。所以,“内容简单”这一因素可能已被因子1涵盖。因子2与实际课堂手机使用时长的效标相关(r=-0.114,p<0.05)较另外3个因子更低,也预示了“课程内容可懂度”与手机分心可能存在非线性关系——由于课程内容过难和过易所产生的分心效应方向相同,导致可懂度与手机分心的线性相关下降。

与SOTEMP问卷相比,本问卷增加了“有效内容传递的流畅性”因子,强调造成认知建构过程不流畅和中断的方法或技术因素,而这些因素也会成为学生课堂手机分心的“引子”。我国教育信息化发展迅速,高校教师的教学改革热情高涨,但教室硬件标准不统一会导致师生操作不熟练,缺乏经验会导致教师对技术增强型的课堂掌控不足,再加上网络环境不稳定等因素,给课堂增加了“变数”。将这些“变数”作为课堂手机分心的风险指标,有利于提醒教师关注教学环境和优化教学流程,尽可能弱化课堂手机分心的外部风险因素。

国内研究得出的课堂手机分心原因中还有课程内容“不实用”“不重要”等因素[12],本研究的质性分析中也出现了这样的原始编码,但初测问卷中的相关题目却都由于因子负荷太低而被删除。这说明,课程内容的意义对实时课堂评价的影响并没有预想中的大。也许,当一个人被课堂深深吸引,沉浸在学习的乐趣中时,根本没有多余的认知资源去考虑认知建构本身有无意义。意义感是反思和认知加工的结果,依赖已有的知识基础进行判断,当学生对短时间的课堂内容进行实时的意义评价时,可能尚未建立新旧知识之间的准确联系,评价结果偏差较大,不能稳定地预测课堂手机分心。

国外有研究发现,同伴影响也是大学生课堂手机分心的因素之一[13],据此编写的第9题“这次课周围很多人不认真听讲”在因子3中有很高的负荷,但却导致其他题目在该因子上的负荷较低,而且使因子1和因子3的相关过高。这说明“很多人不认真听讲”可能反映了课堂监控不力,也可能反映了教学吸引力不足。第6题“这次课的知识结构零散、不系统”也存在双负荷问题,说明知识结构不良既有可能被归结为课程内容可懂度低,也有可能被归结为教学方法有问题。因此,最终问卷中删除了这3个题目。

其实,如果因子4包含第20题“老师鼓励使用手机参与这次课堂活动”,因子结构也是可以拟合的,但该题目在因子4上的负荷较同因子中的其他题目负荷低不少,从鼓励信息化教学的角度出发,予以删除。

四、防止课堂手机分心的对策与建议

从研究结论来看,对于降低课堂手机分心风险,教师能做的主要是改进授课方式和加强课堂管理,其中提高学生的参与感和被关注度将是有效的策略。传统的课堂提问、分组讨论、辩论竞答、汇报展示等活动都可以促进学生的认知参与,甚至仅仅是目光注视或走到学生中间也可以让他们感受到被关注。但使用这些方法本身并不是目的,如果学生感到“热闹是他们的,我什么也没有”,那么这些方法就不能促进学生的有效参与,这样一来,不但不能减少课堂手机分心,反倒可能阻碍教学信息的流畅传递,增加手机分心风险。把关注落实到每个学生身上是解决课堂手机分心的根本方法,唯有如此,学生才有可能把手机作为课堂学习的工具,用手机做与教学相关的事。

技术是把双刃剑,手机对于大学课堂而言并非总意味着干扰,移动互联技术不仅可以让学生随时随地获取学习资源,而且可以让每个学生都享有平等的参与机会[14]。已经有不少大学教师开始尝试将手机融入课堂教学,以增强学生参与,但从目前的情况来看,效果可能并不理想,因为“教师鼓励使用手机参与这次课堂活动”一题被部分归入了因子4“有效教学内容传递的流畅性”,成为对流畅性有负面影响的指标。教师的教学设计初衷固然是好的,但手机的诱惑实在太大,现有的课堂管理和活动组织方式无法确保个人手机在课堂上的高效使用。也许可以说,大学生的手机使用习惯和自我调节能力还不适应将手机作为一种高效的课堂教学工具。因此,如果想利用手机任务调动学生的课堂积极性,宜选用专用教学平台或功能单一的软件,尽量避免学生被无关信息吸引。

当教学内容难度较大或学生基础较差时,教师应格外关注学生的听课效果,否则容易形成手机分心的恶性循环——越听不懂越玩手机,越玩手机就越听不懂,直到最后彻底放弃努力。鉴于大班教学很难顾及所有学生的学习水平和需求,教师可以经常借助诊断性测验和作业来了解学生的学习情况,提供有针对性的指导和练习,个别交流和集体交流相结合,尽可能实现差别化教学,缩小学习者之间的差距,以应对大班教学在个性化学习时代的困境。

五、结论与展望

本研究得出了大学生课堂手机分心的3大风险因素——课堂评价、功能需求和个体特征,编制了“实时课堂评价问卷”用于对其中课堂相关的风险因素进行测量,得出教学吸引力、课程内容可懂度、课堂监控力和有效内容传递的流畅性4个维度与大学生课堂手机分心有关。但测量所得的风险高低与实际手机分心程度的关系尚待实践检验,因子2课程内容可懂度对课堂手机分心的预测方向尤其值得探讨。课堂手机分心是一种典型的媒体多任务行为,有研究表明,该行为更多是情感驱动而不是认知驱动[15]。因此,课堂风险因素与情绪情感的关系也需要进一步研究,这对揭示课堂手机分心的机制十分重要。与其他形式的课堂分心一样,手机分心很多时候是学生的主动选择,与个体的需求、动机、习惯甚至人格有关[16],学生对课堂的实时评价也是基于自身的这些特征做出的认知判断,探究它们之间的关系有助于理解电子媒介与教育的关系。本研究的数据均来自线下课堂,所得结论对非面对面的在线课堂是否适用也还有待研究。