秦公簋铭文章法的设计性研究*

吴云峰 中野仁人

(京都工艺纤维大学工艺科学研究科,日本京都 606-0953)

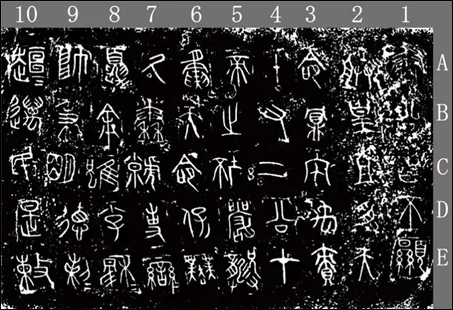

秦公簋,1919年出土于甘肃省天水市,现藏于中国国家博物馆,是春秋时期(前770-前476)秦国(前770-前207)的青铜食器。[1]秦公簋的发掘不仅为文字学、历史学的研究提供了史料支持,为书法的学习提供了良好的法书,研究其设计性,更是对当代字体设计的发展起到了启示作用。秦公簋铭文(如图1)在继承大篆风格的基础上,融入了秦国自身的独特风貌,是秦统一后创立小篆的基础,起到了承上启下的作用。从笔法上看,整体看似统一,实则富于微妙的变化;从章法上看,方正规整,重视实用性,反对过度装饰。每个铭文均由活字模打造,是活字印刷术的雏形,此种铸铭方式同时代实属罕见,使铭文章法的布置有了全新的模式。

图1 秦公簋铭文

笔法和章法是书法本体的两个方面。章法又可分为小章法和大章法。小章法指汉字书写的间架结构,表现为字形;大章法亦作“分布”,指对于书法作品全局的布置安排,类似于字体设计中版式的概念。文章将结合春秋时期秦系金文的发展史,从小章法和大章法两个方面探究秦公簋铭文章法的设计性。

一、春秋时期秦系金文的发展过程

公元前770年,西周(前1046-前771)覆灭,周平王(?-前720)迁都洛邑,建立东周(前770-前256),是为春秋之始。据《史记·周本纪》记载,“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐(前1046-前221)、楚(?-前223)、秦、晋(前1033-前376)始大,政由方伯”,呈现“礼崩乐坏,诸侯割据”的形势。动荡分裂的政治局势强烈地催生着观念的转变和思想的解放,迎来中国文化史上辉煌的发展时期。春秋中期以来,各诸侯国的书法逐渐摆脱大篆的束缚,开始书体革新。《诗大序》有云,“至于王道衰,礼义废,政教失,国异政,家殊俗,而变风变雅作矣。”这段话虽然说的是春秋以来的诗歌创作,却也道出了各诸侯国书体革新的根本原因。当统一的意志能够有效奉行时,文化的向心力也会表现得鲜明而稳定,整体的秩序感则优于局部的个性。可一旦权威消逝,向心的结构就会随之松动,其结果往往是整体秩序的崩坏,进而使原生的、地域性的、个性的文化摆脱束缚,解放和凸显出来。文字与书法是文化的一种表现形式,也是一种富于象征意味的文化符号,任何文化上的变革,都会在其上打下烙印。

春秋以来的书体革新大致分为以楚国为代表的东南诸国的装饰性文字和以秦国为代表的实用性文字两个方向。秦系金文与东南诸国金文的最大区别是它始终以《史籀篇》为基础,保证了周秦文字的连续性发展,也为后来小篆的创立奠定了基础,这是中国文字与书法——周(前1046-前256)秦(前221-前207)汉(前202-220)唐(618-907)——一脉传承发展的关键。《汉书·艺文志·小学》云,“《史籀》十五篇,周宣王(?-前782)太史籀(生卒年不详)作大篆。”西周末期,宣王中兴,励精图治,作《史籀篇》统一规范文字为其贡献之一。《史籀篇》的编纂施行,是中国历史上第一次系统的文字整理与规范,也使文字教育和书写训练有了固定范本,标志着“王者之风,化及天下”的政治思想有序而具体地落实在了文字上。秦国远居西土,与东南各国来往甚少,且秦先君为周王室大夫,理所应当地奉行《史籀篇》,而后文化相对闭塞,使其文字在不受外来影响的情况下,平稳地延续《史籀篇》而发展。

春秋时期的附铭秦器发掘较少,最具代表性的当属秦公钟、秦公镈和秦公簋,其铭文之首均有“秦公”二字,故此得名。现藏于宝鸡青铜器博物院的秦公钟和秦公镈(以下简称“钟镈”)于1978年同时在陕西省宝鸡县太公庙出土。其中钟五枚,铭文合两钟为一篇;镈三枚,铭文各自成篇。其主人均为秦武公(?-前678),作于春秋早期。钟、镈同铭,结体、章法类似,笔法略有细微差异,可见铭文范本同为《史籀篇》。以二器之铭相较,钟铭笔画略粗,呈内敛之势,笔力较为平实;镈铭笔画瘦硬,呈放纵之势,笔力略胜于前者。共同点是图案化程度较高,笔画的排叠转曲均与宣王时期奉行《史籀篇》的虢季子白盘铭文类似。

秦公簋的断代问题尚有争议,计有成公(?-前660年)、穆公(?-前621年)、共公(?-前605年)、桓公(?-前577年)、景公(?-前537年)诸说,前后相差百余年。从书体革新的角度看,进一步图案化、规范化是秦系金文发展的基本趋势,这种趋势一直持续到秦代小篆的出现。而秦公簋铭文的书体革新进程晚于钟镈铭文,如图2所示,“宅”字的“宀”部首笔画的方圆变化;“靜”字结体的讹形与简化;“余”字下半部件的完善;“壽”字“口”部首的移位和结体的整饬;“朙(明)”字“囧”部首部件的完善;“疆”字“弓”部首增加了“土”部件以区分疆、彊(强)二字。以上都是秦公簋铭文在《史籀篇》和钟镈铭文的基础上进一步图案化、规范化的例证。虢季子白盘与钟镈相隔百余年,变化并不十分显著,依此进程再顺延百年左右,则可推断秦公簋作于共公、桓公、景公的可能性较大,时当春秋中末期之际。[2]

图2 秦公簋铭文和钟镈铭文的比较

二、秦公簋铭文小章法的设计性

小章法亦作结体,结体在字体设计中可以体现为对字面、结构比例、重心等的把握。秦公簋铭文结体的最大特点是在《史籀篇》和钟镈铭文的基础上,进一步奉行规范化的书体革新法则。较之虢季子白盘铭文和钟镈铭文,它的结体更为方正和规整;较之同时期的楚系金文,它的结体更加简洁,更加注重“文质之争”中“质”的因素。

如第一章所述,从虢季子白盘铭文到钟镈铭文,再到秦公簋铭文,是秦系金文书体革新的一条时间轴。为了更加直观地分析秦公簋铭文的结体特点,笔者分别选取虢季子白盘铭文全文78字、秦公镈铭文全文77字、秦公簋铭文全文82字(不含重复出现的字、残缺严重的字以及“十”字[如图1的4行1字和虢季子白盘铭文和秦公簋铭文中“十”字的横画都以圆形饰点代替,字面非常特殊,不具有普遍性])进行整理,将字面的纵横比(AR)属于(-∞,1)的文字定义为“宽扁”,AR属于[1,1.25]的文字定义为“方正”,AR属于(1.25,1.5]的文字定义为“较高”,AR属于(1.5,2]的文字定义为“高”,AR属于(2,+∞)的文字定义为“特高”,并以图3进行数据汇总。[3]

图3 虢季子白盘铭文、秦公镈铭文和秦公簋铭文结体的比较

根据图3分析可知:①三篇铭文中方正、较高和高的文字最多,占比均达到了全文的80%以上,可见结体整体上较为修长是三篇铭文的共同点。从虢季子白盘铭文到秦公镈铭文,再到秦公簋铭文:②占比最多的文字从高、较高到高、方正,再到较高、方正(见图3灰色区域,均达到各自全文的65%以上),秦公簋铭文中方正的文字更是高达47.6%,且AR的均值逐渐递减,可见秦系金文的结体在整体上保持较为修长的基础上有逐步向方正发展的趋势。③宽扁和特高的结体比较特殊的文字占比从11.5%到7.8%再到4.9%,呈现递减的趋势;AR的方差(σ2)也呈现递减的趋势,其离散程度越来越小,也越来越稳定。可见秦系铭文的结体一直朝着规整的方向发展。

结合以上对于秦公簋铭结体的分析可以看出它与同时期楚系金文书体革新的代表作王子午鼎铭文的结体风格相去甚远,前者结体较为方正,在《史籀篇》的基础上或简化、或讹形、或整饬文字部件,朝简洁实用的图案化的方向发展;后者则继续拉长文字的结体,并将鸟书、凤书、龙书、虫书等的物象装饰附加在文字上或寓于文字中,形成了神秘奇诡、极富装饰性、颇具原始宗教意味的鸟虫书。

春秋时期楚系金文和秦系金文在结体方面的书体革新的不同趋势正对应了当时设计美学中“文”与“质”的关系,“文”指形式与装饰,“质”指内容与功能,即内容与形式、功能与装饰的关系。当时的文质论主要表现为两种思想倾向:一是以儒家为代表,主张文质统一,即既有“文”,又有“质”,以“文质彬彬”为最高理想;二是以道家、墨家为代表,主张“重质轻文”,但道家的“重质轻文”是注重物质本有的天然之美,崇尚质朴,追求自然的审美倾向,墨家的“重质轻文”也不是排斥美,而是始终把“质”放在首要地位。显然,以王子午鼎铭文为代表的楚系金文受到了儒家“文质彬彬”思想的影响,既注重文字的外部装饰,也赋予了文字歌功颂德、宗教祭祀的功能,但没有冲破礼乐制度的束缚,没能将文字的功能从阶级中解放出来;以秦公簋铭文为代表的秦系金文受到了“重质轻文”思想的影响,注重文字的功能性,对于文字的整理规范以及第二章提到的注重功能、以人为本的观念的萌芽也对应了墨家“非乐”(即反对礼乐制度)的主张,有将文字的使用对象从王公贵族推向普通民众的倾向,也为秦建国后统一文字、创立小篆奠定基础。同时,这种注重文字的识别性和规范性,不在原有的文字结体上附加装饰元素的秦系金文也体现出道家重质朴、摈装饰,认为装饰是对自然本真的破坏,推崇自然之美的审美倾向。[4]

三、秦公簋铭文大章法的设计性

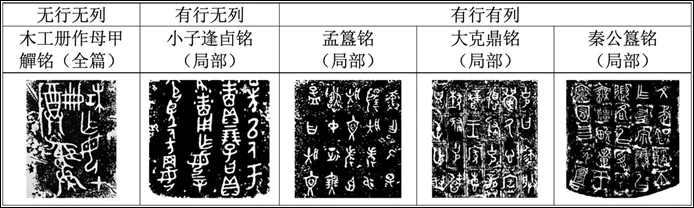

如图4所示,金文的章法可分为无行无列、有行无列和有行有列三种形式。[5]殷商时期(前1600-前1046)的金文多为款识,此类金文多为无行无列,寥寥数字,章法巧妙奇绝,但不便于阅读,[6]如木工册作母甲觶铭文。殷商晚期的小子逢卣铭文突出表现了文字的行距,形成了便于阅读的有行无列的章法样式。西周中期出现了字距、行距均衡的有行有列的章法样式,如孟簋铭文。西周中晚期界格的出现使得金文的章法更加严谨,界格类似于字体设计中假想框的设定,在约束字面大小的同时,使得大量结体各异的文字形成了统一的视觉效果,标志着金文的章法由自由逐步转向理性,也为《史籀篇》的编纂奠定了基础,如大克鼎铭文。春秋时期秦系金文与西周中期以来的金文章法区别不大,属于有行有列。然而,随着重复文字使用频率的增加,整篇的文字模制作起来耗时费力,且不能重复使用,于是春秋中末期出现了活字印刷术的雏形。图1中清晰可见活字模的痕迹,显然秦公簋铭文通篇由一个个活字模拼组翻铸而成,这种技术使得章法的布置有了全新的模式,方形的活字模相当于字体设计中的假想框,尺寸一致的假想框固定了铭文的字距和行距,使得秦公簋铭文的章法更加理性,视觉效果也更加整齐匀称,顺应了秦系金文规范化的书体革新法则。[7]

图4 金文章法的三种形式

秦公簋铭文的章法体现出设计中技术和艺术的互动关系。技术和艺术说起来好像是两种不同的人工创造,实际只是同一精神活动的两面,最高的技术成就也代表了最高的艺术境界。[8]青铜铸造业中技术方面的实验与改进,大部分都反映在器形、纹样和铭文的设计与安排上。相反,很多器形、纹样和铭文的造意和形成,都是被新技术所启迪或被旧技术所限制的。首先,活字模的技术直接影响了秦公簋铭文章法的革新形式;其次,金文章法革新的新需求又会推动铸铭技术的进步;最后,铸铭技术的演进与书体革新的进程也并非完全同步,两者分别具有相对的独立性,这也解释了从目前出土的春秋时期的青铜器来看,运用活字模技术铸铭的只此秦公簋一器的原因。

结语

文章从春秋时期的历史文化背景入手,分析了秦系金文的发展过程,从章法的角度探寻秦公簋铭文的设计性。结体方正,注重文字的识别性,弱化装饰性。此外,活字模的出现类似于现代字体设计中假想框的设定,使得文字的章法布置更加规范整齐。笔者通过分析秦公簋铭文章法的设计性,发现书法和字体设计之间存在关联性,关联性决定了将其应用到当代字体设计具备可行性。这样的应用不仅是对传统书法艺术的传承,也给予了当代字体设计厚重的历史文化气息。

这次的研究是基于大量文献、图片以及实地考察的资料,通过比较、归纳等方法所做的理论性研究。在今后的课题中,笔者计划将这一研究成果运用于设计实践中,制作出一套名为“古韵秦公体”的字体设计作品。