汉代海上丝绸之路的西段(三)

——索科特拉岛的考古新发现

罗 帅

(浙江大学 历史学院, 浙江 杭州 310058)

引 言

众所周知,敦煌和吐鲁番是丝绸之路东段上的重要节点,两地保留下来的丰富文物,特别是各种语言文字材料,彰显了二者在古代东西方交通中的关键地位。索科特拉(Socotra)岛在海上丝绸之路上扮演的角色,正可比敦煌、吐鲁番之于丝绸之路。索科特拉岛是同名群岛的主岛,面积约3 650平方千米,位于亚丁湾与印度洋的交界处,西南距非洲之角240千米,北距阿拉伯半岛350千米,行政区划上属于也门共和国。该岛处于红海、波斯湾、东北非、印度以及阿拉伯半岛之间多条航线的交汇点上,是古代印度洋上的交通枢纽(见图1)。大量古代文献,从公元1世纪的《厄立特里亚海航行记》到13世纪的《马可波罗行纪》,都对其物产、居民、贸易、航线等情况做了相当详细的记载。通过这些记述,我们可以初步了解到该岛在古代海上丝绸之路交通中所发挥的重要作用。与文献记载相印证,索科特拉岛近年的考古新发现为此提供了更多的详实资料。

图1 索科特拉岛位置

2000年12月,比利时地质学家德吉斯特(P. De Geest)在索科特拉岛开展喀斯特地貌考察,期间在一个名叫霍克洞(Cave Hoq)的溶洞中,发现了一件刻写有古代文字的木牍(“德吉斯特”木牍)。翌年1月,他请法兰西学院的闪语专家罗宾(C. J. Robin)帮忙鉴定,后者认出木牍上写的竟然是消亡已久的帕尔米拉文(Palmyrene)。这种文字流行于罗马帝国时代地中海东岸的著名商业城邦帕尔米拉,其地位于今叙利亚沙漠中,距索科特拉岛数千公里。罗宾立即意识到这件木牍的重要性,遂于2002年1月,携法兰西学院考古学家德里迪(H. Dridi)前往索科特拉岛实地调查。他们在霍克洞中发现了一批陶器、火把等遗物,以及大量各种文字的题记与图案。令人称奇的是,大部分题记是用大洋彼岸的印度婆罗迷(Brāhmī)字母书写的。他们不能解读这种文字,于是将部分照片发给莫斯科的历史和语言学者布哈林(M. D. Bukharin)。2003年,布哈林又将照片出示给德国的印度语言学家柯应鸿(I. Strauch)。柯应鸿闻知此事非常高兴,2005年12月至2006年1月,他在德吉斯特的帮助下,赴霍克洞拍摄了全部题记照片,嗣后组织相关语言专家进行释读。2012年,柯应鸿主编的《索科特拉岛上的外来水手:霍克洞的铭文与图像》出版,书中汇集了霍克洞各种铭文的解读和考古调查成果[1]。

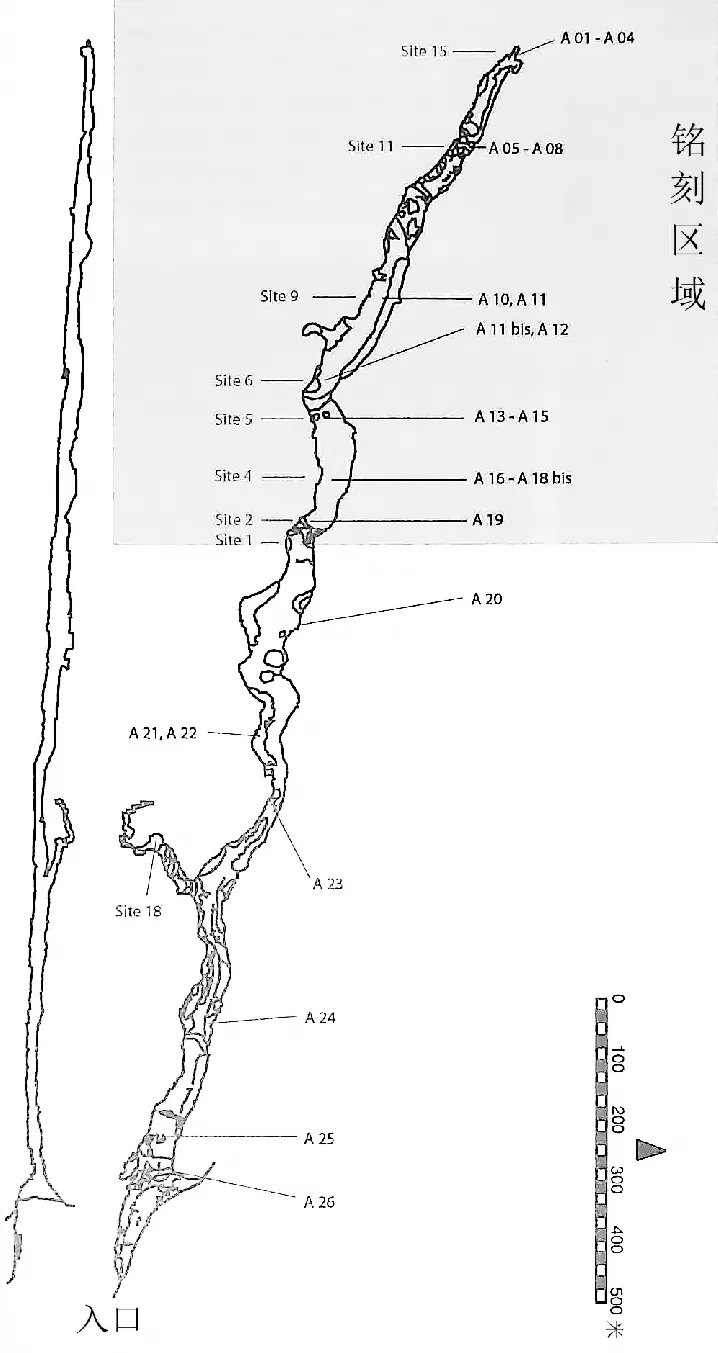

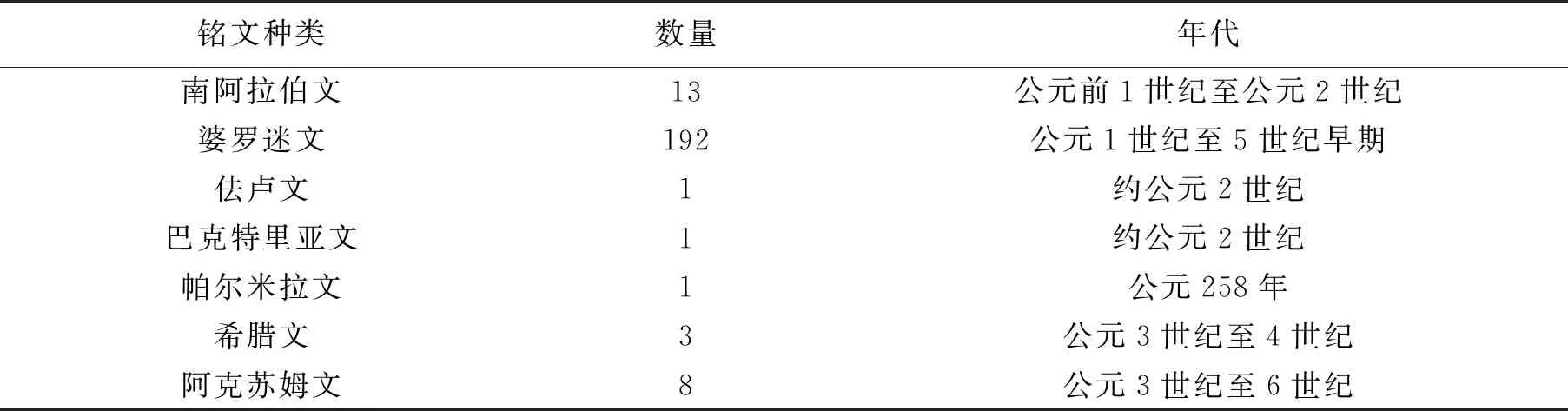

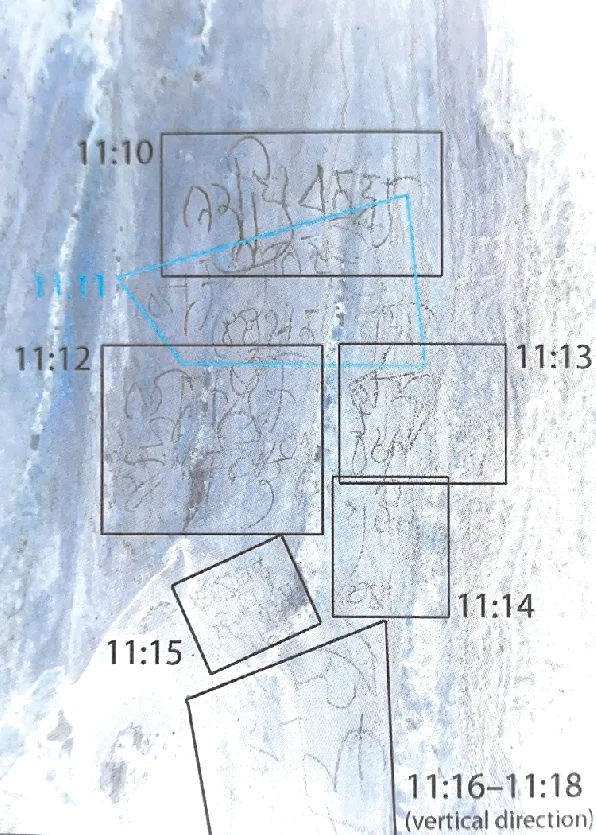

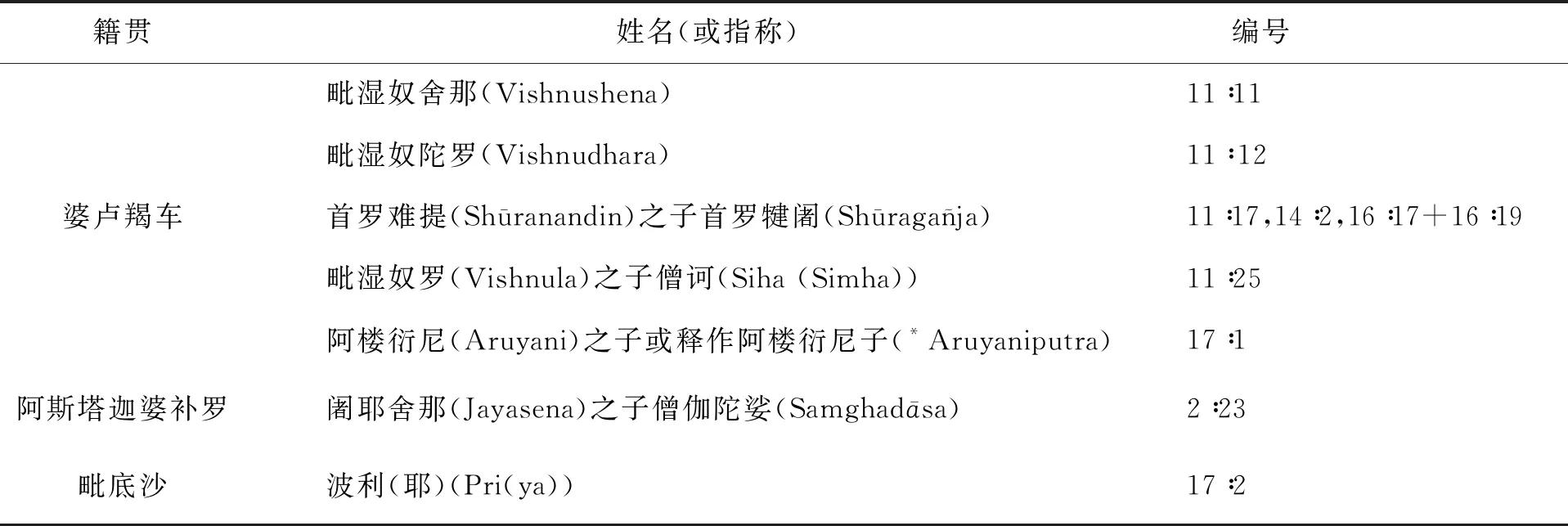

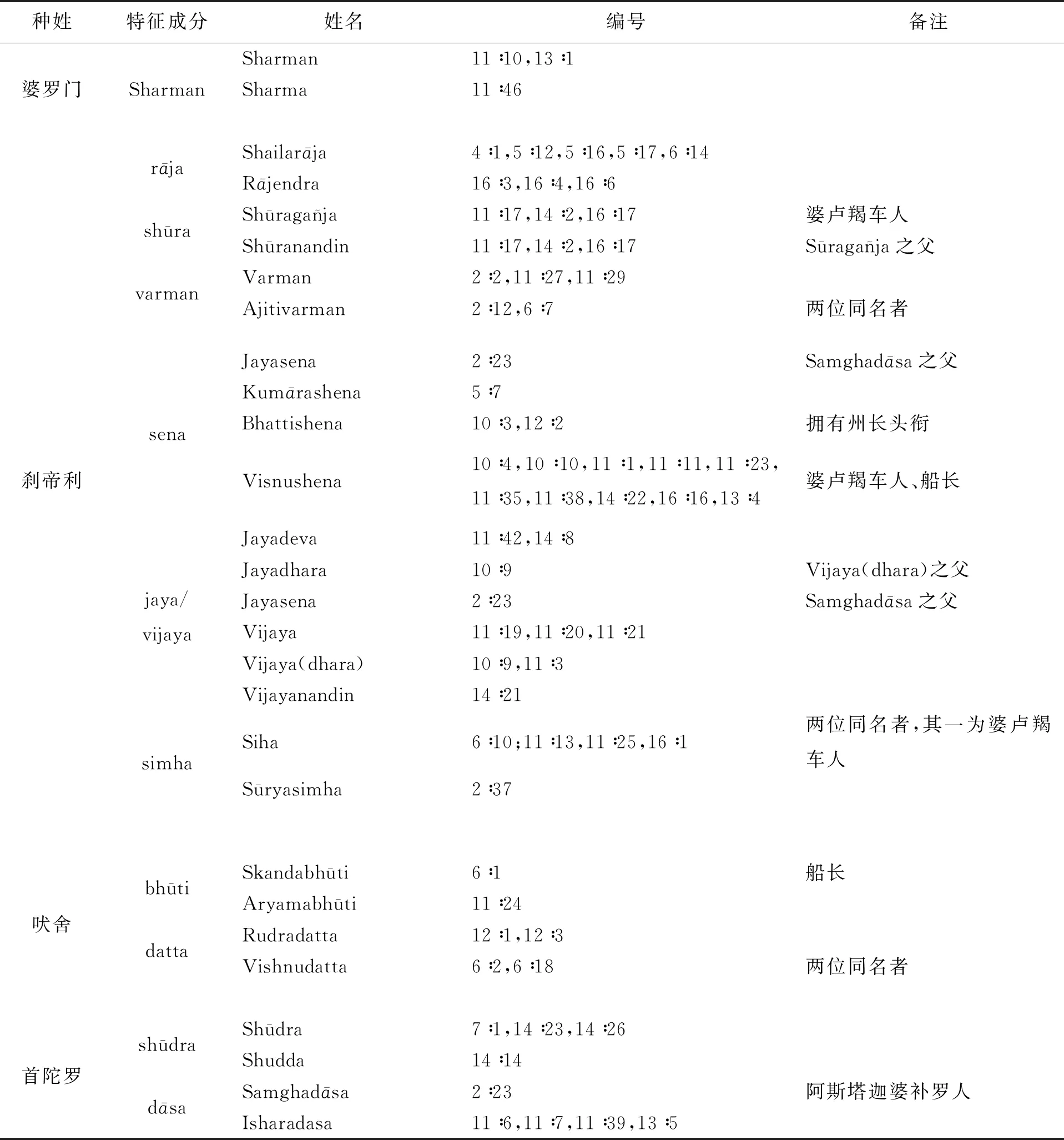

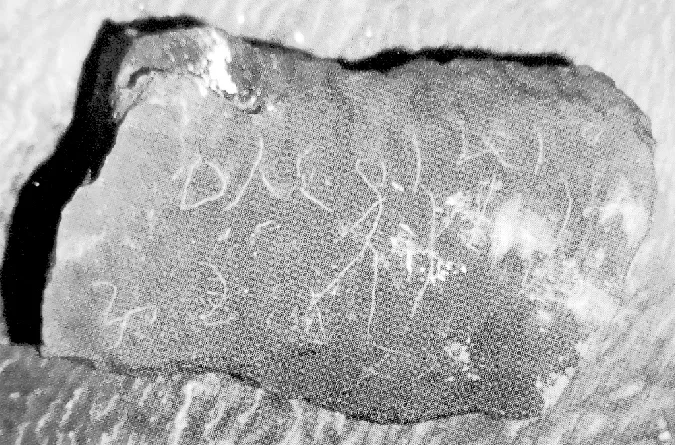

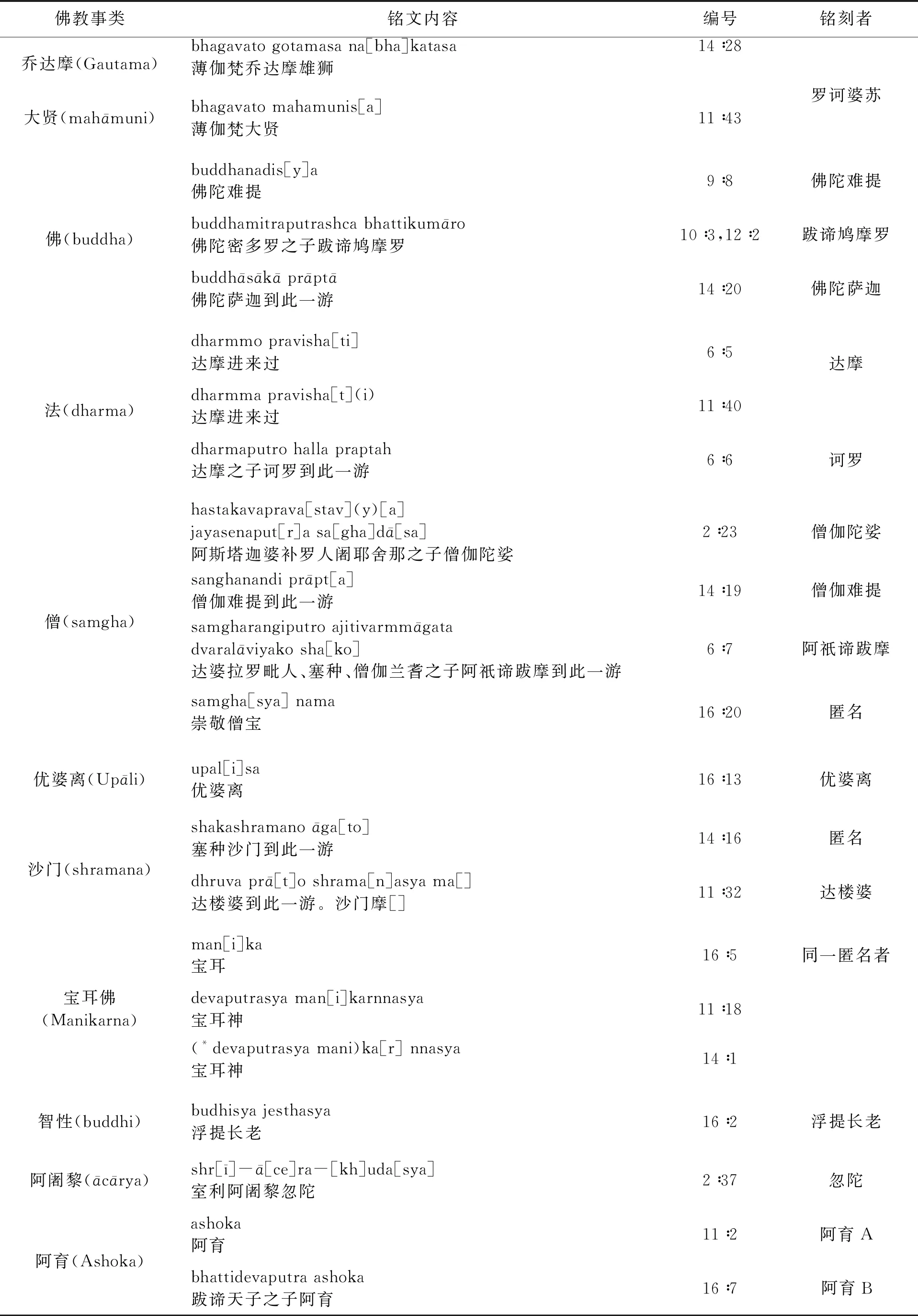

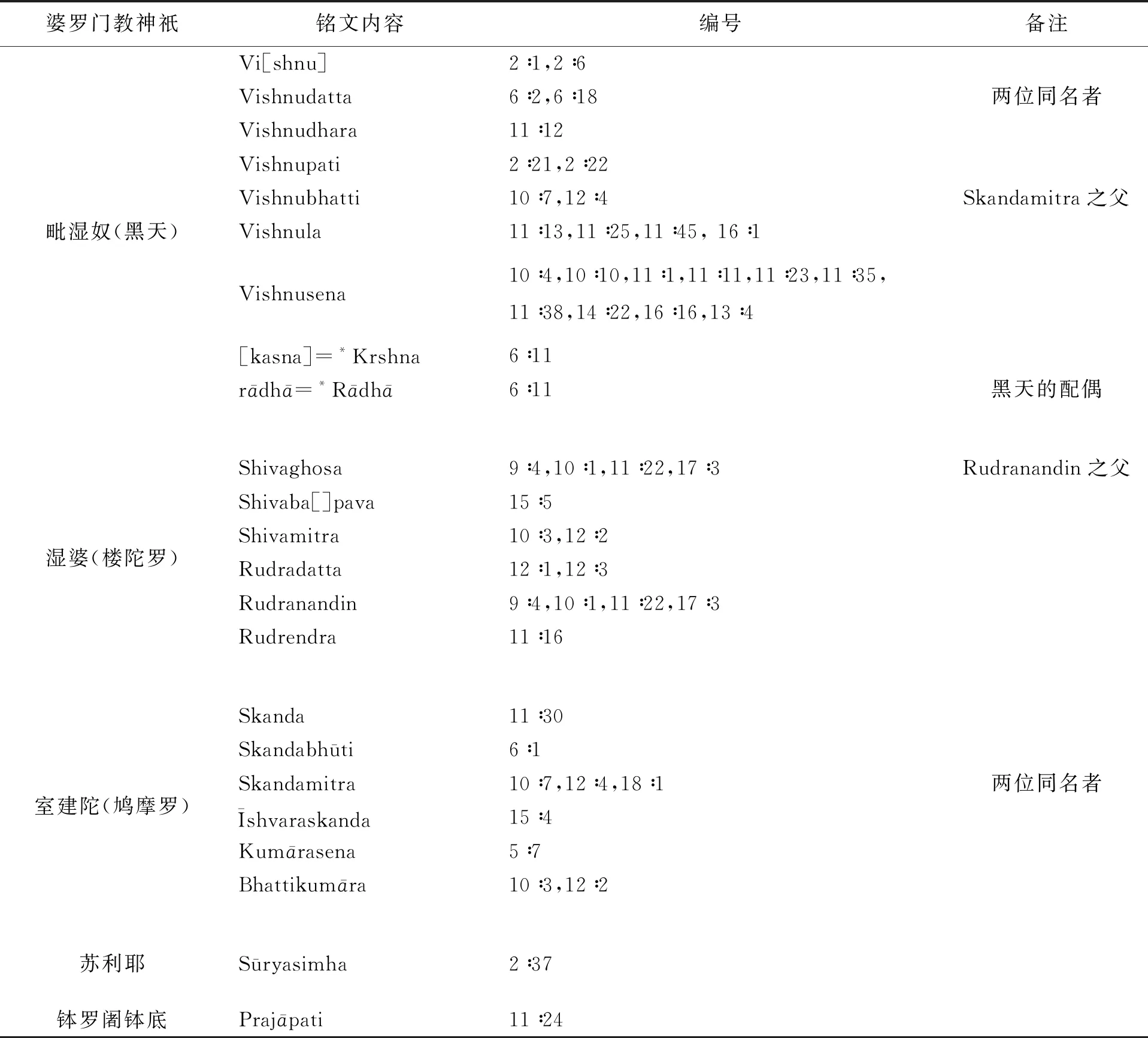

霍克洞位于索科特拉岛东北海滨的石灰岩高原上,洞口海拔约300米,距海岸不远,从洞口可以俯瞰印度洋。洞穴较平直,长2.5千米,宽约100米、高约30米。考古人员在洞穴深处,从距洞口约1千米处直至洞尾的壁面、地面和钟乳石上,总共发现了219处铭文和18处刻画图案(见图2)。这些铭文像敦煌吐鲁番文书一样包含了多种语言文字,其中绝大部分用婆罗迷文书写,少数用南阿拉伯文/哈德拉毛文(South Arabian/Hadramawtic)、古埃塞俄比亚文/阿克苏姆文(Ethiopian/Aksūmite)、希腊文、帕尔米拉文、佉卢文(Kharoshthī)和巴克特里亚文(Bactrian)写成(表1)。这批铭文和图像的年代为公元前1世纪至公元6世纪,是到访该岛的外来水手们留下的。它们无疑为研究这一时期的印度洋贸易网络提供了宝贵线索。笔者不揣浅陋,尝试利用这批考古材料并结合传世史料,来探讨索科特拉岛的交通地位和汉唐海上丝绸之路西段的面貌。

图2 霍克洞平剖面图

表1 索科特拉岛霍克洞铭文概况

一、有关索科特拉岛与东西文化交流的文献记载

有关索科特拉岛的早期记载主要来自希腊罗马作家。古典文献将其称作狄奥斯库里代(Dioscuridês),此名最早出现于公元1世纪的著作中,老普林尼(Pliny the Elder,23—79)《博物志》、托勒密(C. Ptolemy,90—168)《地理志》以及托勒密世界地图均提到它,但未作过多描述[2]87,[3] 140。学界关于此名的起源尚存争议,多数学者认为它来源于梵语,可还原为Diu-Socotarā,其中,diu< Skt.dvīpa“岛屿”,Socotarā 实际上,公元前的古典作家已经对索科特拉岛有所认识,只是那时候对该岛尚未形成固定的正式名字。托勒密王朝(Ptolemaic dynasty)的史地学家阿伽撒尔基德斯(Agatharchides of Cnidus,生活于公元前2世纪),长期定居于埃及港口亚历山大城(Alexandria),写过一部五卷本著作《论厄立特里亚海》(成书于公元前169年),其中描写幸运群岛(Fortunate Islands)时写道: 在这里,人们可以见到停泊的商船。它们大多来自印度河之滨的亚历山大港。不过,也有不少来自波斯、卡尔马尼亚(Carmania,今伊朗东南部克尔曼/Kerman及其毗邻地区)以及所有邻近地区。[8]169 这段内容也被狄奥多罗斯(Diodorus Siculus)摘入其作品《历史丛书》(约成书于公元前60年)中[9]233-234。布哈林指出,在古代南阿拉伯语里,单词“幸运的、幸福的”与“南方的”词根相同(均为ymn),“幸运群岛”或指“南方的群岛”,阿伽撒尔基德斯称幸运群岛位于赛伯伊(Sabaean)古王国附近,因此一般认为这个群岛可能指索科特拉群岛[10]494-526,[11]115-116。阿伽撒尔基德斯的记载提示了两个重要信息:其一,早在公元前2世纪,索科特拉岛就与印度半岛西北部、伊朗高原东南部、波斯湾,以及邻近的阿拉伯半岛、非洲东北等地区存在海上贸易往来。从引文中提到的几个地名可知,这一时期的海上交通是沿近海航行的。其二,这一时期索科特拉贸易网络的主要参与者是来自印度河河畔亚历山大港的印度商人。这个所谓的亚历山大大帝建立的港口,狄奥多罗斯称之为波塔纳(Potana)[12]662。 公元前1世纪希腊历史学家狄奥多罗斯的《历史丛书》, 乃是综合各种史料集结而成。 其书除了摘录上述阿伽撒尔基德斯的记载之外, 在另一处地方的描述也可能与索科特拉岛有关。 书中提到, 在福地阿拉伯(Arabia Felix)以南的诸岛中, 有一座叫做圣岛(Hiera/Sacred Island)。 在这座岛上, 不允许埋葬死者。 该岛富产乳香、 没药及多种其他香料。 此外, 该书还记载了圣岛的居民构成及其与外界的贸易情况: 圣岛的土地被岛民瓜分,国王拥有最好的土地和岛上出产的十分之一的水果。岛的宽度据称约200斯塔德(stade,古希腊长度单位,1斯塔德约合157米)。岛上的居民被称为潘契人(Panchaeans)(1)潘契(Panchaea),最初由古希腊作家欧赫迈罗斯(Euhemerus)在其著作《圣史》(Sacred History,成书于公元前3世纪早期)中提及,是一座位于印度洋中的岛屿,欧赫迈罗斯声称他去过那里。,这些人把乳香和没药运往大陆,卖给阿拉伯商人,其他人又从这些商人那里购买这些商品,并将它们转售到腓尼基(Phoenician)、柯里叙利亚(Coelesyria)和埃及,最终,商人们将它们从这些国家售往世界各地。另有一大岛,距圣岛30斯塔德,位于东方的大洋中,长若干斯塔德。据称,人们可以从它向东延伸的海岬望见印度,但因距离遥远而朦胧。 对于潘契岛本身,有许多值得记载的东西。该岛的土著居民称为潘契人,外来人口包括海岛居民(Oceanites)、印度人、斯基泰人(Scythians)和克里特岛人(Cretans)。[13]213-216 一般认为,这座“圣岛”即索科特拉岛[14]184。与阿伽撒尔基德斯的上述记载一样,此处《历史丛书》引文也提到岛上有来自印度半岛西北至伊朗高原东南一带的人(印度人和斯基泰人);另外,外来人口还包括希腊人(克里特岛人)和海岛居民。引文中还谈到了索科特拉岛与阿拉伯半岛的香料贸易——这是一个经由阿拉伯、腓尼基、叙利亚以及埃及商人中转而连接到世界各地的国际贸易网络。 公元1—2世纪,除了老普林尼和托勒密之外,佚名著作《厄立特里亚海航行记》(成书于公元1世纪中期)亦提及狄奥斯库里代之名。该书是一位操希腊语的埃及水手所写的印度洋航海与商业指南,其中用了两节(30、31)篇幅对索科特拉岛的居民、物产、进出口物品等情况进行了介绍: 30.在这个海湾有一个朝东的巨大海岬,叫做赛厄格罗斯(Syagros),那里有一处保卫地区安全的要塞,以及一处港口和一座收集乳香的仓库。离开该海岬,在外海上有一座名叫狄奥斯库里代的岛屿,位于赛厄格罗斯和香料角之间,但更靠近前者;虽然非常大,却贫瘠、潮湿,河道纵横,鳄鱼、毒蛇、巨蜥之属丛生,巨蜥是如此之大,以至于人们可以食其肉,炼其脂肪为油以代替橄榄油。该岛无农产品,既无葡萄树也不种植谷物。居民很少,住在岛屿北部,即朝向大陆的那一侧;他们是侨民,包括阿拉伯人和印度人,甚至还有一些希腊人,他们从那里起航开展贸易。该岛出产龟壳,包括纯种的、陆地的、浅色的,数量极多,因甲壳颇大而著名,还有特大型的山地品种,甲壳极厚,盖于腹部,无论哪种都有用,无需(常规)切割;此外,它们的颜色呈黄褐色。另一方面,用于制作小盒子、小饰板、小盘子等类似物件的龟甲可以完全切割。所谓的印度朱砂产于此地,它是从树上采集的一种树脂。 31.该岛臣服于前面提到的乳香之地的国王,正如阿扎尼亚(Azania)臣服于查里贝尔(Charibaêl)和马法里提斯(Mapharitis)的统治者一样。到该岛进行贸易的人通常是一些来自穆扎的船主,以及那些从利米里克和婆卢羯车起航而偶然至此的人;他们用大米、谷物、棉布和女奴来交换大量龟甲,这些商品因岛上短缺而形成了一处市场。现在,这座岛屿已经被国王们出租,并且有驻防。[15]67-69 这两段文字是古典著作中有关索科特拉岛的最详细的记载。其中提到,岛上的侨居者住在岛屿的北部,霍克洞即位于该岛的东北海滨,二者可以相互印证;这些外来居民包括阿拉伯人、印度人和希腊人,也与霍克洞铭文反映的史实若合一契。前往索科特拉岛从事贸易的外地商人主要是来自阿拉伯半岛西南海岸港口穆扎(Muza,今也门穆哈/al Mukha)的船主,以及来自利米里克(Limyrikê,今印度西南海岸马拉巴尔/Malabar一带)和婆卢羯车(Barygaza,位于印度西北海岸)的印度水手。这一时期,索科特拉岛进口的物品主要是粮食、棉布和女奴,出口产品有血竭(2)血竭,即龙血树的树脂,我国古代文献称之为血竭、麒麟竭,《回回药方》写作檐木阿黑云、檐木哈荣,为阿拉伯语(Dam al-Akhawayn)之音译,参见赵汝适著,夏德(F. Hirth)、柔克义(W. Rockhill)注,韩振华补注:《诸蕃志注补》,香港大学亚洲研究中心2000年版,第325-327页;宋岘:《回回药方考释》上册,中华书局2000年版,第278、296-297页。、龟甲和芦荟(3)《厄立特里亚海航行记》有关索科特拉岛的两节没有提到芦荟,但在第28节讲述阿拉伯半岛南岸港口卡纳(Kanê)时,指出其主要出口物品为乳香和芦荟,卡森认为这里的芦荟应该来自索科特拉岛,见The Periplus Maris Erythraei, chap. 28, text with introduction, translation, and commentary by L. Casson, Princeton: Princeton University, 1989, pp. 164—165.另外,在公元前1世纪末至公元2世纪,有多种古典著作提到了索科特拉芦荟(Aloe perryi Baker)的医药功效,参见J. Scarborough, “Roman Pharmacy and the Eastern Drug Trade: Some Problems as Illustrated by the Example of Aloe”, Pharmacy in History 24/4, 1982, pp. 138—141.。这位佚名作者多次着墨索科特拉岛上的印度元素,特别是将该岛的特产之一血竭称作“印度朱砂”(Indian cinnabar),暗示了印度人是这种著名树脂的主要生产者和销售者,可见印度人在当时的索科特拉岛上占有重要地位,这仍与霍克洞铭文的历史意蕴遥相呼应——在所有铭文中印度婆罗谜文占的比例最大。 古典著作也记录了霍克洞婆罗迷文铭文时代,即公元1世纪至5世纪早期,印度人对索科特拉岛的称呼。菲洛斯托吉乌斯(Philostorgius,368—439)在其著作《教会史》中,记载了基督教本体互异论者(heteroousian)狄奥斐卢斯(Theophilos the Indian,卒于公元364年)在西印度洋地区传教的经历[16]444-447。狄奥斐卢斯生于狄布斯(Dibos)岛,在君士坦丁大帝(Constantine I,306—337年在位)时期被送往罗马帝国做人质,后来皈依了基督教。菲洛斯托吉乌斯指出,狄布斯岛“是希米亚人(Himyarite)疆域的一部分,其居民被叫做印度人”。据胡拉尼(G. F. Hourani)等人研究,此即索科特拉岛,Dibos是印度人对该岛的叫法[7]39,[10] 522-526,[17] 193。公元356年,君士坦提乌斯二世(Constantius II,337—361年在位)派遣狄奥斐卢斯率团前往希米亚人地方(即福地阿拉伯,今阿拉伯半岛南部)传教。狄奥斐卢斯劝服希米亚国王在阿拉伯半岛南部建立了三座教堂,然后前往索科特拉岛布教,之后来到非洲东北部的阿克苏姆(Axumite),最后从那里返回罗马帝国。菲洛斯托吉乌斯的这些记述,不仅暗示了基督教初传索科特拉岛的时间,也反映了公元4世纪印度人与索科特拉岛的密切联系,以及当时该岛与阿拉伯半岛、埃塞俄比亚等地的交通状况。 前伊斯兰时代的阿拉伯人将索科特拉岛称作S3krd,这见于阿拉伯半岛南部也门境内的两处赛伯伊语(Sabaic,一种古代南阿拉伯语)铭文中:一处是位于梅法亚(Mayfa‘a)河谷的BR-Yanbuq 47号铭文,年代为公元515年,索科特拉岛出现在铭文所载希米亚国王新征服的领土名单里;另一处是比勒阿里(Bi’r ‘Alī,位于古代港口卡纳/Qana附近)的CIH 621号铭文,年代为公元530年,记载了阿克苏姆人击败希米亚王国,占据后者的众多领地,其中包括索科特拉岛[18]808,[19] 443-445。这两件铭文反映了索科特拉岛的宗主国在公元6世纪上半叶,由亚丁湾北岸的希米亚王国转向南岸的阿克苏姆王国。 公元6世纪上半叶,拜占庭帝国的基督徒科斯马斯(Cosmas Indicopleustes)曾数次旅行前往东方的阿克苏姆、印度、锡兰等地。他根据自己的旅行经历写成《基督教世界风土志》(约成书于公元550年),其中也包含有描述当时索科特拉岛的片段: 同样在印度洋中,有另一座叫做狄奥斯库里代的岛屿,也生活着众多基督徒,其教士由波斯授任并派遣至此。该岛居民操希腊语,其先辈于马其顿亚历山大大帝继承者托勒密朝时迁居此岛。我曾沿此岛海岸航行,但未登陆。然而,我遇到过岛上一些操希腊语的居民,彼时他们从埃塞俄比亚返航。[5]119 如上述CIH 621号铭文所示,阿克苏姆王国约在公元525—530年之间取得对索科特拉岛的控制权,科斯马斯观察到索科特拉岛居民前往埃塞俄比亚(阿克苏姆)贸易,正是二者之间这一历史关系的体现。阿克苏姆人的统治一直持续到公元570年。在这一年,萨珊波斯国王胡思老一世(Chosroes I)派遣军队出征也门,击败阿克苏姆势力,确立了在阿拉伯半岛南部和红海一带的影响力[20]328。索科特拉岛的宗主也因此再一次发生转变,从阿克苏姆变为萨珊波斯。作为基督徒的科斯马斯,无疑会偏重对各地基督教状况的观察,他提到索科特拉岛上生活着众多基督徒,这正是4世纪中期狄奥斐卢斯将基督教传至此地的结果。科斯马斯进一步指出,索科特拉岛的教士由萨珊波斯委任,这一点表明岛上的基督教属于聂斯托利派(Nestorianism);另一方面,它还暗示了萨珊波斯宗教文化的影响可能先于政治军事而到达索科特拉岛。 继希腊罗马作家之后,伊斯兰时期的波斯阿拉伯史地学者也纷纷对索科特拉岛(写作Soqutrā)进行描述。这些穆斯林作家包括阿布·宰德(Abū Zayd al-Sīrāfī,生活于9世纪末10世纪初)[21]122-123, [22] 129-130、马苏第(al-Mas‘ūdī,约896—956)[23]36-37, [24] 403-404、穆卡达西(al-Muqaddasī,约946—991)[25]14、伊德里西(Muhammad al-Idrīsī,1100—1165)[26]47-48、雅库特(Yākūt al-Hamawī,1179—1229)[27]506, 543、可疾维尼(Zakariyā’ al-Qazwīnī,1203—1283)[28]130、穆贾维尔(Ibn al-Mujāwir,1205—1291)[29]129-130, 263-265、大马士齐(al-Dimashqī,1256—1327)[30]120、阿布菲达(Abu’l Fidā,1273—1331)[31]128-129、伊本·白图泰(Ibn Batūtta,1304—1369)[32]324-325, [33] 153,等等。他们的作品记载了索科特拉岛的芦荟、血竭、龙涎香等物产;谈到了一些可能的事实,如岛上居民的基督教信仰,活跃的印度海盗;也往往收录了众口交传的天方夜谭——亚历山大大帝在亚里士多德的建议下,派遣希腊军队征服该岛。例如,阿布·宰德《中国印度见闻录·续编》(成书于916年):“这里的海上,有一座名叫索科特拉的岛。岛上出产索科特拉芦荟。此岛位置邻近僧祇(按,今非洲东海岸)和阿拉伯。居民大多数是基督教徒。”马苏第《黄金草原》(相关片段写于943年):“在同一海域距亚丁不远的地方,有一座名叫索科特拉的岛屿。索科特拉苦汁芦荟即由此而来,因为这种物产仅仅出自那里并由那里出口。……索科特拉岛现在是那些印度海盗的港湾之一,他们追袭开往中国和印度等地的阿拉伯船只。”穆卡达西《诸地知识的最佳划分》(约成书于985年):“索科特拉岛像是矗立在深海中的一座灯塔,它是海盗的庇护所,这令过往此地的船只感到惊恐。”伊德里西《云游者的娱乐》(成书于1154年):“索科特拉是一座很大的岛屿,盛产芦荟,大部分人都是基督徒。”可疾维尼《大地形胜与人类历史》(成书于1275年):“索科特拉是一座大岛,与亚丁平行,居民众多。盛产血竭和芦荟等名贵药材。”(4)这五例引文的来源参前揭各书。 与上述穆斯林文献相呼应,13世纪的著名旅行家马可·波罗(Marco Polo)在其行纪(成书于1299年)中,亦专辟一章对他打听到的索科特拉岛传闻进行了详细记载,相关片段节录如下: 这些岛上的居民也(TA)都(VB)是受洗的基督徒,岛上(VA)有一位大主教。而且(V)这里出产大量的龙涎香。……在上述(Z)这个岛上还有大量(Z)美丽的棉布和充足的其他物资,特别是大量非常(L)大且好的咸鱼,他们以此进行大量贸易(VB)。而且(V)他们靠大量的(G)稻米、肉、充足的鱼(G)和奶生存,因为他们除了稻米(P)以外别无其他谷物。他们男女(VB)都(Z)几乎赤裸,仅仅遮住前后(VB),就像别的崇拜偶像的印度人的习俗那样。很多船只载着许多商人前往此岛,他们将大量物资售卖到岛上,又随之(Z)带走了岛上出产的物品,从中获取大量好处和(Z)利润。所有想去阿丹的船只和商人都会来到此岛。该岛的(L)大主教与罗马教皇无关,他服从于另一位(VB)居住在报达城(R)的大主教。报达大主教委派该岛的大主教,或者岛民选出大主教,并获得教会认可(Z);报达大主教也委派全部的高级教士、大主教、主教和教士(L)到那个(FB)地区的许多地方,就像罗马教皇在这里(FB)所做的一样。这些教士和高级教士都不遵从罗马教会,而服从于被他们当作教宗的报达大主教。许多海盗在巡航之后驾船来到该岛扎营,卖掉他们在海上(VA)盗取的所有赃物。这些东西在那里很容易出售,因为当地的基督徒知道,它们是从偶像崇拜者和撒拉森人那里抢来的,而不是从基督徒那里。因此,基督徒们认为他们可以心安理得地(VB)欣然(VA)买下全部(Z)这些。当索科特拉岛的大主教死后,按规定,下一位来自报达,否则他们将不再有大主教;或者他们自己选出一位,并得到报达的认可(Z)。这座岛上的基督徒是世界上能找到的(Z)最好的(L)最有魔力的巫师(VB)和法师。虽然大主教不希望他们使用那些妖术,极力禁止(Z)、惩戒和劝告,说那是一种罪恶(TA),但毫无效果,因为他们说自己的祖先古时就做这些,所以他们希望继续做下去。(5)译文中的不带下划线的字为《马可·波罗行纪》F本的内容;带下划线的字为其他诸本的内容,其后括注版本信息。版本缩略语参见原书第509—516页表格。[34]425-427 《马可·波罗行纪》的这段文字,揭示了13世纪索科特拉岛的物产、贸易、民俗、宗教等多个方面的情况。其中有些内容,如基督教信仰和海盗活动,在之前和同时期的其他文献里也被提到过,但此处的描述最为详细;另一些信息,如海盗与岛民之间的交易,则属于首次披露。关于贸易和交通方面,马可·波罗首先介绍了索科特拉岛的物产,这包括供岛民维系生活的农产品,即能够自给自足的稻米、肉、鱼、奶等等;也包括供出口的物品,即“大量的”龙涎香、棉布和咸鱼。不过,马可·波罗在这里没有提到芦荟和血竭,要知道,这两种著名特产经常为其他作家所称道。这位威尼斯商人和旅行家指出,有很多商船前往索科特拉岛从事贸易,特别是所有想去阿拉伯半岛南岸亚丁一带的船只都会经停该岛。他还谈到了一种很特别的贸易方式,即周围的海盗把从海上抢劫来的物品带到该岛,与岛上的基督徒进行交易。由于这些物品攫取自异教徒的偶像崇拜者(佛教徒或印度教徒)和撒拉森人(穆斯林),因此岛民们默许了这种销赃贸易的存在。关于宗教和民俗方面,马可·波罗指出,岛上的居民都属于基督教聂斯托利派,其大主教、主教和教士等神职人员由报达(巴格达)教会任命。此外,他还提到了岛上的一些风俗,如男女几乎赤裸的装束,自古以来就盛行的妖术,等等。 我国古代对索科特拉岛的记载比较少,也比较晚。汉文伊斯兰医药典籍《回回药方》(成书于14世纪下半叶,由明初一位生活于北平的穆斯林所编写)里有多个方子提到了索科特拉岛的特产芦荟和血竭,其中,索科特拉写作撒忽荅里、撒胡塔里、沙胡他里,乃阿拉伯语Soqutrī之音译[35]上册226,231,278,296-297; 下册217。不过,正如宋岘先生所指出的,《回回药方》诸方剂多次使用“芦荟沙胡他里者”,乃因其处方均照伊本·西那(Ibn Sīnā,亦称Avicenna)《医典》(al-Qānūnfī’l-tibb,成书于1025年)的原型方子译出[35]231,因此该书的材料不能反映当时中国人对索科特拉岛的了解。但它可以体现11世纪穆斯林作家对它的认识,《医典》在述及芦荟时,均附有“索科特拉的”字样,表明索科特拉岛活跃在当时的国际贸易网络中。南宋赵汝适《诸蕃志》记载有中理国,一般认为该国在索马里北部包括索科特拉岛一带[36]206-210,其中记载该国特产有龙涎香、血竭、芦荟等,这些均是索科特拉岛的特产,另记载该国巫术盛行等风俗,与《马可·波罗行纪》所载索科特拉岛风俗颇相契合。明确提到该岛名字的汉语文献要迟至郑和下西洋时代。在《郑和航海图》里,阿丹(今也门亚丁)上方近海中有一岛屿,其上标注“须多大屿,番名速古答剌”[37]59。其中,须多大屿和速古答剌均为索科特拉岛的汉译名称,后者为精确音译。1421—1422年,郑和第六次下西洋的船队访问西印度洋地区的时候,很可能到过索科特拉岛。 上述文献记载表明,索科特拉岛在古代长期处于一个庞大的国际贸易网络中,这也得到了考古材料的印证。20世纪80年代以来,一支俄罗斯考古队坚持在索科特拉岛开展工作,他们发掘了岛屿北部的哈吉里亚(Hajriya)聚落遗址,在那里发现了公元最初几个世纪的遗物和10世纪以后的建筑基址[38];2010年,他们又对西海岬的科什(Kosh)遗址进行了调查[39-40]。研究表明,两地出土的陶片等遗物,与阿拉伯半岛南部、地中海世界、波斯湾及印度等地区颇有关联[41]。霍克洞的铭刻同样体现了这一点,其中西方游客留下的有南阿拉伯文、阿克苏姆文、希腊文和帕尔米拉文铭文,暗示了索科特拉岛与阿拉伯半岛、埃塞俄比亚、埃及和黎凡特(Levant)等地区的交往。不过,这几种铭文数量不多,内容较简单,难以揭露相关地区间古代贸易的具体情况。 在霍克洞的219处铭文中,印度婆罗迷文题记达192处(见图3),占了绝大多数,表明这批铭刻的创作主体是来自印度的水手和商人。更确切地说,从铭文字体和内容来看,他们主要来自印度西北的古吉拉特(Gujarat)海岸,特别是来自港口城市婆卢羯车。在上文,我们讨论过公元1世纪的希腊文商业指南《厄立特里亚海航行记》中的相关记载,其中就专门提到了前往索科特拉岛从事贸易的有从婆卢羯车启航的商船。这批婆罗迷文铭文的年代为公元1世纪至5世纪早期,西北印度先后处于贵霜王朝(Kushan Empire,约公元30—230年)和笈多王朝(Gupta Empire,约320—500年)控制之下。下面,笔者结合铭文内容和文献记载,尝试探析这段时间内索科特拉岛与东方海上贸易的若干细节。 图3 婆罗迷文铭文局部 婆罗迷文题记的内容大多为铭刻者的姓名、 身份和族属等信息, 其中有9处明确提到铭刻者的籍贯: 7处(5位铭刻者)提到铭刻者来自婆卢羯车(Bharukaccha), 1处提到古吉拉特海岸的另一个港口阿斯塔迦婆补罗(Hastakavapra), 还有1处提到印度内陆城镇毗底沙(Vidisā)(见表2)[1]52-53, 131-132, 136, 141, 214-215。阿斯塔迦婆补罗在《厄立特里亚海航行记》中写作Astakapra[15]77,托勒密《地理志》作Astacapra[3]153,是坎贝湾(Gulf of Khambhat)西岸的一座港口城镇,即今包纳加尔(Bhavnagar)附近的阿塔卜(Hathab)。婆卢羯车古港位于古吉拉特邦布罗奇(Bharuch)境内的讷尔默达河(Narmada)北岸,西距坎贝湾约50千米。此地在公元前3世纪开始形成聚落[42]56, 132-133,在公元前2世纪中期已发展成了一处重要港口[43]260,并在此后千余年时间里,一直是印度西北海岸的主要港口城市[44]。婆卢羯车内陆腹地辽阔,通过近海航线和陆上商道,它所连接的商业网络几乎覆盖了整个次大陆。这一点得到了第17∶2号铭文的佐证,该铭文提到其镌刻者来自毗底沙。毗底沙是古代印度中部的一座著名商业城市,位于交通枢纽乌贾因(Ujjain)以东约200千米。桑奇(Sanchi)佛塔就位于该城附近,佛塔的塔门题记多次提到了作为供养人的毗底沙商人和工匠[45]335-336,342。霍克洞的上述几处铭文,反映了婆卢羯车作为印度西北海岸首要出海港的地位及其与内陆的联系,指示了一条古吉拉特海岸—乌贾因—毗底沙的商业路线。 表2 霍克洞婆罗迷文题记中的籍贯信息 还有几处婆罗迷文铭文虽然没有明确提到铭刻者的籍贯,但其族属和身份具有明显的地域特征。首先是两处带有印度塞种统治者州长(kshatrapa)称号的题记,即第12∶2号铭文“湿婆密多罗(Shivamitra)之子跋谛舍那(Bhattishena)州长,佛陀密多罗(Buddhamitra)之子跋谛鸠摩罗(Bhattikumāra)”,以及第15∶5号铭文“湿婆跋□钵婆(Sivaba[]pava)州长”[1]161-162, 194。在公元前1至公元4世纪,塞种在西北印度、北印度和西印度分别建立了印度—塞种王国(Indo-Scythians)、北部州(Northern Kshatrapas)和西部州(Western Kshatrapas)等政权。塞种的州长头衔在公元前1世纪流行于西北印度,在公元1—4世纪中期限于古吉拉特的西部州政权统治者使用[46],[47]73-89。因此,拥有州长称号的跋谛舍那和湿婆跋□钵婆应该来自印度西北海岸地区的统治家族。另两处婆罗迷文铭文提供了参与远洋贸易的塞种人的更多信息,分别为第6∶7号铭文“达婆拉罗毗人、塞种、僧伽兰耆之子阿祇谛跋摩到此一游”以及第14∶16 号铭文“塞种沙门到此一游”(见表4)[1]96-97, 181-182。阿祇谛跋摩(Ajitivarman)之名的后缀-varman暗示这位游客属于刹帝利种姓,僧伽兰耆(Samgharangin)和“沙门”均带有佛教色彩。这些特征一方面表明,公元最初几个世纪,佛教在古吉拉特地区的塞种中间拥有大量信徒(6)塞种对佛教在印度北部和西部的传播起到过重要作用,参见J. Neelis, Early Buddhist Transmission and Trade Networks: Mobility and Exchange within and beyond the Northwestern Borderlands of South Asia, Leiden: Brill, 2011, pp. 109-132.;另一方面反映了西部州政权的塞种贵族对远洋贸易的资助和支持。柯应鸿进一步指出,这几处铭文揭示了印度的外族通过信仰佛教而转化为刹帝利种姓的现象[1]97。与14∶16号铭文相邻的14∶17号婆罗迷文铭文,透露了印度西北海岸另一些外来人口参与远洋贸易的情况,其铭曰“耶婆那人旃陀罗菩提木迦”(yavano cadrabhūtimukhasa)[1]182-183。这位操中期印度语(Middle Indic)的铭刻者无疑是一位本土化的西方人,盖因纪元初印度语言中的耶婆那人(Yavanas)一词指希腊人、西方人;而旃陀罗菩提木迦之名意为“月面、银面”,暗示此人面部肤色白皙。由此可见,印度西北海岸的远洋贸易参与者具有多元性,不仅包括本土商人,亦包括塞种、耶婆那人等本土化的外来族群。 霍克洞有大量婆罗迷文铭文反映了印度水手和商人的种姓身份。我们在27位铭刻者留下的60处铭文中,发现了30个具有种姓特征的人名。印度种姓制度根深蒂固,在人名中亦有直观体现,各个种姓的人名通常偏好使用一些特定的前后缀[48]18-19, [49]115-116。在这30个人名中,2个含有婆罗门人名成分sharman(幸福),19个含有刹帝利人名成分rāja(王)、shūra(勇士)、varman(甲胄)、sena(军队)、jaya/vijaya(胜利)和simha(狮子),5个含有吠舍人名成分bhūti(繁荣)和datta(布施),4个含有首陀罗人名成分shūdra(首陀罗)和dāsa(奴)(表3)。需要指出的是,人名中的这些前后缀与种姓之间的对应关系并不是绝对的。例如,籍贯为印度西北海岸阿斯塔迦婆补罗的Samghadāsa,虽然看起来像是首陀罗人名,但其父Jayasena是典型的刹帝利名字,这位铭刻者更可能来自刹帝利种姓家庭。实际上,另一个港口婆卢羯车的5位铭刻者,从名字上看有3位也属于刹帝利种姓。第2∶1和2∶6号婆罗迷文题记的内容为“商人犍阇(Gamja)之子毗湿奴(Vishnu)”,虽然提到的两个名字均不具种姓成分,但我们知道,吠舍种姓主商业,因此这位名叫毗湿奴的游客应该来自吠舍家庭。通过以上信息,我们统计霍克洞已知种姓身份的铭刻者中,有17位属于刹帝利,6位属于吠舍,3位属于首陀罗,2位属于婆罗门。据此可谨慎推测,参与远洋贸易的印度商队主要由刹帝利和吠舍种姓组织。当然,在这些商队的水手等劳务人员中,肯定有很多来自首陀罗种姓,但他们的文化程度和身份较低,不会在霍克洞留下铭文。 表3 霍克洞婆罗迷文题记中的身份信息 除婆罗迷文之外,霍克洞还有另两处东方文字题记,它们分别是用佉卢文和巴克特里亚文书写的两处人名。这两种文字都是贵霜王朝的官方文字。贵霜王朝早期使用希腊文,中后期则使用三种官方文字:书写巴克特里亚语的巴克特里亚文、书写犍陀罗语(Gāndhārī)的佉卢文以及书写梵语和俗语的婆罗迷文。这三种文字的使用地区各有侧重,其中,巴克特里亚文流行于阿富汗北部的巴克特里亚地区,佉卢文流行于巴基斯坦北部的犍陀罗地区,婆罗迷文流行于印度北方。霍克洞出现佉卢文和巴克特里亚文题铭,暗示了中亚和西北印度的贵霜商人曾经从古吉拉特的港口启航,前往西印度洋地区从事贸易。 第16∶13号铭文是霍克洞唯一的佉卢文铭文,读作upal[i]sa,乃优婆离(梵语作Upāli)之属格形式[1]205-206。优婆离是佛陀的十大弟子之一,以“持律第一”而闻名。这位名叫优婆离的铭刻者应该是一位来自贵霜王朝犍陀罗流派的佛教徒。第16∶8号铭文距佉卢文铭文不远,是一处巴克特里亚文和婆罗迷文书写的双文字铭文(biscriptual epigraph)(见图4)。其巴克特里亚文部分读作(H)umyag/(H)umyag,婆罗迷文部分读作humiyakasa,二者表达的是同一个人名“乌米亚格”[50]。这位游客尚留有另一处铭文(14∶13),不过,他在此处只留下了婆罗迷文名字[1]179-180。此外,第14∶15号婆罗迷文铭文为其子所镌刻,内容为“船长乌米亚格之子”(或释作“乌米亚格之子,船长”)[1]180-181。乌米亚格一名具有深远的伊朗语渊源,辛维廉(N. Sims-Williams)指出,该名不见于别的巴克特里亚语材料,但在多种其他伊朗语言中均可找到同源人名,例如,阿维斯塔语Humaiiaka-,帕提亚语Hwmyk,亚美尼亚语Hmayeak[50]202-203。笔者认为,这位乌米亚格是一位来自巴克特里亚的贵霜商人,从他还使用婆罗迷文的事实来看,他应该长期在印度西北海岸的港口城镇出没。那么,他的商业活动路线已经足够清晰了:他从巴克特里亚南下,经西北印度来到印度西北海岸(当然,也可能其先辈即已迁居此地),再从这里扬帆西行,抵达西印度洋的索科特拉岛。 图4 巴克特里亚-婆罗迷双语铭文 如前所述,据文献记载可知,在公元4世纪中期,罗马教会的狄奥斐卢斯将基督教传播到了索科特拉岛;后来,基督教聂斯托利派长期在该岛占主导地位;晚近时期,岛民又皈依了伊斯兰教。关于佛教等东方宗教在该岛的流传,则几无文献提及。唯一的线索来自马苏第的《黄金草原》,其中写道:“他们(按,亚历山大大帝的军队)降服了定居在岛上的印度人,占据该岛并抢走了印度人崇拜的一尊大偶像。”[23]36-37, [24]403亚历山大遣军征服索科特拉岛是西方流传已久的轶闻,很难说真有其事。不过,马苏第的这个版本具有另外的史料价值,它暗示了在古代索科特拉岛的印度居民中间,可能存在偶像崇拜者,即佛教徒或印度教徒。现在,霍克洞的考古新发现表明,佛教和婆罗门教曾随印度侨民登临索科特拉岛乃凿凿有据。 在霍克洞的铭刻中,我们发现了多处带有佛教色彩的题记(见表4)和刻画图案。诸婆罗迷文铭文中,与佛教关系最为明确的是一位名叫罗诃婆苏(Rahavasu)的信徒留下的两处礼佛题铭,里面分别提到世尊(薄伽梵)乔达摩雄狮和世尊大贤。乔达摩即释迦摩尼,雄狮象征佛法,亦是释迦的化身之一;大贤指释迦佛或其他佛。其次是8位铭刻者(或到访者)写下的11处铭文,均涉及佛、法、僧等佛教三宝。其中,1处为礼佛题铭“崇敬僧宝”,3处提到一位名叫达摩的游客,其余7处皆为以佛或僧作为前缀的人名——佛陀难提、佛陀密多罗(出现两次)、佛陀萨迦、僧伽陀娑、僧伽难提和僧伽兰耆。上文讨论过的第16∶13号佉卢文铭文,其铭刻者以优婆离为名,当是一位来自西北印度的佛教徒。 表4 霍克洞佛教色彩题记 以上14处铭文均表现出佛教独有的某些特征,我们因此可以判断相关的10位铭刻者应当为佛教徒或者来自信仰佛教的家庭。另有4位铭刻者留下的6处铭文,包含了沙门、宝耳、智性等容易让人联想到佛教的词语,不过,由于它们也被其他印度宗教派别使用,因而不能推断这几位游客必定为佛教徒,尽管这种可能性最大。沙门指出家修行者,是佛教常用术语之一,但它不囿于佛教,各种反对婆罗门教的印度思想流派均适用。宝耳是佛教过去诸佛之一,但在婆罗门教中,东北印度迦尸(Kāshī,今瓦拉纳西/Varanasi)地方的56位妖魔之一亦叫此名。智性(buddhi,阴性名词)与佛陀(buddha,阳性名词)、菩提(bodhi,抽象名词)是同一词根*budh派生出来的三个相关联的名词,但这一哲学概念在婆罗门教中也被使用,象头神(Ganesha,湿婆与雪山神女之子,智慧之神)的一位妻子即名唤智性。 此外,还有几处铭文包含了印度文化中通用的一些术语和人名,但它们在佛教中更为惯常,因而相关铭刻者亦具有佛教信仰之可能性。例如,第2∶37号铭文中提到的称号“阿阇黎”,意为教授、导师,在佛教中是一个常用术语;第11∶2号和第16∶7号铭文的两位镌刻者均叫做阿育,这个名字因阿育王弘扬佛法之功而被佛教徒广泛使用。 霍克洞的刻画图案数量不多,共计18处,大部分包含有印度文化和宗教因素。其中有3处,即两处佛塔和一处法轮[1]167-168, 193,显然与佛教有关。两处佛塔(13∶5 A~B)相邻,位于13号遗迹区,绘于沙地上。其一塔基为方形,上有四层圆台,再上为覆钵,覆钵之上又有宝匣;另一塔基为圆形,上有较大的覆钵,覆钵顶部的支杆上悬挂着一条幡带。这两种类型的佛塔,都可在印度河上游河谷的岩刻上见到,其年代为公元2—4世纪[51]173-199。法轮图案(15∶3)刻于一根钟乳石的下部,直径达1米。在它旁边的地面上,发现有两个香炉,表明这个法轮曾受到过礼拜。此外,霍克洞还有几处图案,包括一个“卍”字符号(14∶25),一处德瓶(2∶8),以及两处夜叉(2∶8、14∶25)[1]39-42, 187,它们是佛教艺术里常见的题材,但亦见于其他印度文化和宗教,因此不能确定是否为佛教徒留下的作品。 除了佛教外,婆罗门教因素亦大量存在于霍克洞的题刻中。最直接相关的是第6∶11号婆罗迷文铭文[1]99,乃一位匿名游客创作的礼赞题记,写的是毗湿奴的化身黑天(Krshna)及其配偶罗陀(Rādhā)之名。不过,这处题记字迹漫灭,其释读略带推测性质。更多的证据来自23个带有婆罗门教神祇成分的人名,它们见于20位铭刻者留下的40处婆罗迷文铭文中(见表5)。这批名字有8个以毗湿奴(Vishnu)作为前缀,6个含有湿婆/楼陀罗(Shiva/Rudra,楼陀罗是湿婆的前身),7个与湿婆之子战神室建陀/鸠摩罗(Skanda/Kumāra,鸠摩罗是室建陀的别称之一)有关,还有两个与太阳神苏利耶(Sūrya)和生主钵 表5 霍克洞婆罗门教色彩题记 罗阇钵底(Prajāpati)有关。毗湿奴、湿婆和梵天(Brahmā)是婆罗门教/印度教的三位主神,在印度,梵天很少受到单独崇拜, 其他两位则拥有广泛信徒而形成毗湿奴派和湿婆派, 二者同性力派一起并为印度教的三大派别。霍克洞铭文中的这些人名多与毗湿奴和湿婆有关,跟婆罗门教的这一特点正好相符。我们可以谨慎推测,制作上述铭文的21位铭刻者为婆罗门教徒或来自信仰婆罗门教的家庭。此外,在霍克洞的刻画图案中有5处三叉戟符号(2∶9,6∶15,9∶5,15∶6,16∶18)[1]42, 101-102, 112, 195, 210,它们可能与湿婆崇拜有关,在印度神话中,三叉戟(trishūla)是湿婆的重要法器和象征。不过,类似的三叉戟符号亦可理解为佛教艺术中的三宝标,因此尚不能断定这几处图案是出自婆罗门教徒还是佛教徒之手。 那么,这两种宗教出现在西印度洋地区的动因是什么?笔者认为,这主要与远洋贸易组织者的种姓身份有关,如前所述,他们大多来自刹帝利和吠舍种姓。作为统治阶层之一,刹帝利种姓者信奉婆罗门教的比例自然不低。佛教则与刹帝利、吠舍之间的关系均很密切。上文论及,佛教是外族统治者转化为刹帝利种姓的纽带之一。而且,由于释迦牟尼自称出身刹帝利,因此佛教极力抬高该种姓的地位,佛经提到四个种姓时,刹帝利几乎都排在首位。吠舍种姓是佛教最可靠的基础[52]50-51,[53]201-205。吠舍主商业,季羡林先生曾深入探讨了佛教与商人之间的亲密关系[54]1-117。他指出,商人与佛教互相依赖,互相支援,商人靠佛教发财,佛教靠商人传布。古代印度商人有与佛教徒结伴旅行的风气,这在佛典中多有记载。例如,有部戒律规定:比丘与比丘尼共商旅期行,有恐怖畏难处,同商旅共行,若无商旅,不能得去[55]807a,[56]582c。作为寄生团体,佛教徒要进行远途旅行,必须获得沿途商人的扶持;同时,商人也是他们开教的重要群体。对于从事长途贸易的商人来说,他们风餐露宿,兼有匪盗侵掠之险,也需要宗教提供精神慰藉。佛经渲染了佛教对海上贸易的襄助,一则本生故事讲到,有五百商人乘船入海遭劫,得菩萨相助乃转危为安[57]。就佛教而言,除了商人与水手中的世俗信众外,不排除有纯粹的出家弟子,搭乘商船赴西印度洋地区弘法传教。 霍克洞中的宗教色彩, 除了来自东方的佛教和婆罗门教之外, 还有来自西方的基督教和帕尔米拉神祇, 以及索科特拉岛的本土神祇。 在本文第一节, 我们梳理了古代文献中有关索科特拉岛基督教的记载, 特别提到, 君士坦提乌斯二世在位期间, 狄奥斐卢斯曾率团到阿拉伯半岛南部、 索科特拉岛和阿克苏姆一带传教。 霍克洞的几处铭文为这一事件提供了可靠注脚, 印证了基督教在4世纪以后确实存在于这些地区。 第11∶28号希腊文铭文的内容为“亚历山大·彼得(Alexandros Petros)到此一游”(7)第11∶28号铭文的释读尚不确定, 或可读作“彼得之子亚历山大到此一游”, 或“纪念亚历山大,彼得(刻写)”。[10]494-495。 彼得是耶稣十二使徒之一, 这里用作铭刻者的洗礼名, 亚历山大是其本名, 这位基督徒很可能来自罗马帝国治下的埃及行省。 另一位基督徒来自阿克苏姆王国, 他留下了三处阿克苏姆文铭文(2∶25,2∶27,2∶34),刻写的是他的名字Bd′/Bsh′(Bdu′/Bshu′),其含义源自基督教术语“真福者”[19]437-442, [58]。 帕尔米拉神祇出现在德吉斯特木牍(Tablet “De Geest”,4∶6,见图5)中。这是一件颂神文牍,长50厘米、宽20厘米,是霍克洞唯一的阿拉美语(Aramaic)帕尔米拉文材料,上书11行草体文字。现将歌莉娅(M. Gorea)的释读文本转译如下: 图5 德吉斯特木牍 首句记录的书写日期为塞琉古(Seleucid)纪元569年,相当于公元258年。次句介绍了木牍制作者的个人信息,这位阿卜伽尔是一位水手(šmmr,也可释为使者)。 他在霍克洞还留下了第16∶15号希腊文铭文“AYKAP”, 乃其名字之希腊语形式(读作Aukar)[1]207-208。 其父名叫'Abēššmayyā', 可分解为'abēd(意为“仆人”)+mayyā(意为“诸天神”),后半部分的神名mayyā可能指帕尔米拉神祇Ba'alamn(天帝)。阿比设马亚之名亦见于帕尔米拉本土纳斯拉洛特(Nasrallāt)墓葬的两处铭文,年代分别为塞琉古纪元574年和576年,铭刻者均为“阿比设马亚之子叶迪贝尔(Julius Aurelius Yed'bēl)”。由于年代相近,这位叶迪贝尔和阿卜伽尔很可能来自同一家庭[58]435-445, [59] 452-457。在上引文的最后两句,阿卜伽尔提到了一位神,并向其致谢和祈祷,但略去了这位神的名字。 阿卜伽尔提到的神祇可能是帕尔米拉万神殿中的一位,亦可能是索科特拉岛的本土神祇。关于后者,第11∶26号希腊文铭文提供了进一步的线索,其词曰“船主塞普提米乌斯·帕尼斯科斯(Septimius Paniskos)伏拜于诸神及洞神之前”[10]494-500。这位来自埃及行省的船主,名字与罗马帝国皇帝塞维鲁(Septimius Severus,193—211年在位)相同,生活的年代大约在3世纪上半叶。在这条拜神题记中,他明确指出礼拜的对象为本土的霍克洞之神,但也没有提及其名字。有学者认为,霍克洞内部的一个区域在古代可能具有当地海神庙的功能[60]。考古工作者在洞里发现了多达11件香炉[61]219-230,为这一观点提供了有力旁证。霍克洞各种文字题记所揭示的大量外来游客,很可能是由当地土著引导至此,前来观光和寻访圣迹[62]542-543。所有铭文均未提到霍克洞之神的名字,表明这些外来游客虽然知道此地的宗教重要性,但并不了解更具体的情况。 索科特拉岛堪称西印度洋上的敦煌、吐鲁番,这不仅因为它扼守海上丝绸之路西段的咽喉,也在于霍克洞铭刻语料库来源的多样性。为数不多的南阿拉伯文、阿克苏姆文、希腊文和帕尔米拉文铭文,勾勒出西印度洋及其周边地区的海陆丝绸之路贸易网络。这个网络覆盖了阿拉伯半岛沿岸、东北非洲、红海和地中海沿岸以及黎凡特地区。数量庞大的婆罗迷文铭文,反映了公元最初几个世纪跨印度洋贸易中东方商人的身影,他们来自印度西北海岸婆卢羯车等港口及周邻地区,主要是刹帝利和吠舍种姓印度人,以及西部州的塞种和耶婆那人。佉卢文和巴克特里亚文两种贵霜文字铭文的出现,不仅暗示了贵霜王朝的商人曾参与到前往西印度洋的远洋贸易中,也表明印度西北海岸港口连接了印度内陆和中亚广大腹地,是海陆丝绸之路东段通往西方的桥头堡。 丝绸之路不仅承担着商品的流通,亦是文化传播的媒介。霍克洞铭刻包含有大量宗教文化因素,其中除了本土神祇外,亦有来自地中海世界的帕尔米拉神祇和基督教,以及来自印度的佛教和婆罗门教。基督教的东传和佛教的西传,是学界关注相对较少的两个环节。这两大世界宗教在索科特拉岛的交汇,代表了它们在古典晚期至中古早期,曾向对方腹地传播所做的努力。霍克洞铭刻中至少有四处为基督徒遗留,这证实了文献所载狄奥斐卢斯在索科特拉岛一带传教的可靠性。佛教作为一种外向型宗教,自诞生后向东一路扩散至中亚、东亚和东南亚。荣新江曾指出,从印度到中国的海路,既是一条古代贸易的通道,也是一条佛教传法之路[63]44-45。毋庸赘言,佛教东传是人们脑海中的固有印象。关于佛教西传的历史及细节,以往囿于材料而不为佛教史家留意。霍克洞的佛教题铭和佛塔、法轮等刻画图案充分表明,佛教在古代也有过向西方传播的努力。前往西印度洋地区从事贸易的商人和水手中,不乏佛教信徒;一些佛教僧侣也可能与商人结伴,远赴索科特拉岛及以西地区弘法布道。二、索科特拉岛铭刻与印度洋海上贸易

三、东西方宗教文化在索科特拉岛上的交汇

三、结 论