实施质量敏感指标构建干预对减少脑血管介入术后患者并发症的效果观察*

张世卿,马丹珍

南阳市第二人民医院,河南 南阳 473000

脑血管疾病主要是脑部血管发生的各类疾病,可导致患者出现暂时或持久性局部或弥漫性脑损伤,具有较高致残率和致死率,严重影响患者生活质量[1-2]。近年来介入技术逐渐应用于脑血管疾病治疗,可通过对相关出血部位止血、消除血肿、扩张血管等方式,改善患者脑部供血供氧情况。脑血管介入术创口较小,术后恢复快,并发症少,临床应用效果较好。但由于患者对于疾病本身和治疗方式了解较少,加上对疾病本身的恐惧感,往往出现配合度低、负面情绪严重等情况,严重影响患者治疗和预后效果[3]。因此在强调介入治疗基础上,对患者实施有效护理干预尤为重要,以提高患者安全性和生活质量。护理质量敏感指标是用于定量检测和评价影响患者结局的护理服务、护理管理等程序质量的标准,可指导临床护理实践,评价护理质量,为患者提供优质护理服务[4]。本研究探讨实施质量敏感指标构建干预对减少脑血管介入术后患者并发症的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019 年12 月—2021 年1 月南阳市第二人民医院收治的82例脑血管介入术后患者为研究对象,按照信封法随机分为对照组和观察组,每组各41 例。观察组男26例,女15 例;年龄46~81 岁,平均年龄(60.17±5.26)岁;病程5 个月~6 年,平均病程(2.53±0.28)年;疾病类型:脑出血18例,蛛网膜下腔出血7例,脑梗死16例;对照组男28 例,女13 例;年龄42~85 岁,平均年龄(60.92±5.31)岁;病程5 个月~6 年,平均病程(2.69±0.31)年;疾病类型:脑出血19 例,蛛网膜下腔出血8例,脑梗死14 例。两组患者一般资料具有可比性(P>0.05)。本研究经样本医院医学伦理委员会审批通过。

1.2 入选标准

纳入标准:(1)患者均经脑血管造影、CT 确诊为脑血管疾病。(2)所有患者均行脑血管介入术治疗。(3)患者年龄>18岁。(4)患者及家属对本研究均知情同意。

排除标准:(1)合并心、肝、肾等器质性疾病。(2)患有感染性疾病。(3)存在沟通、认知障碍。

1.3 研究方法

对照组给予常规护理干预措施,包括常规健康教育、心理疏导、病情监测等。观察组在对照组基础上实施质量敏感指标构建干预,成立敏感指标研究小组,由本科护士长和3 名主管护师组成,以并发症预防管理为主要原则,确定敏感指标,主要包括皮下血肿、脑积水、脑栓塞、过度灌注综合征等。针对上述并发症制定一系列预防护理措施,如在对患者施以抗凝药物期间,密切监测结膜、凝血时间和皮肤是否存在出血,术前评估发生过度灌注综合征的危险性,采取全身规范化肝素给药、持续导管冲水等措施,并针对其发生原因进行分析,不断规范和改进护理措施。根据患者个性化特点对其实施有针对性的预见性护理措施,提高护理质量和患者术后生活质量。观察组和对照组患者均持续干预三个月。

1.4 观察指标

(1)两组患者干预前后心理痛苦量表(DT)和美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分。(2)两组患者不良反应发生情况,包括穿刺部位出血、造影剂过敏、脑血管痉挛、下肢静脉血栓。(3)两组患者护理不良事件发生率情况,包括导管脱落、用药错误、输液外渗、跌倒。(4)采用焦虑自评量表(SAS)和抑郁自评量表(SDS)对两组患者进行评估。(5)对患者护理后满意度进行问卷调查。

1.5 统计学方法

采用SPSS 26.0软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(BZ_12_2050_543_2065_576)表示,组间比较采用t检验。计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

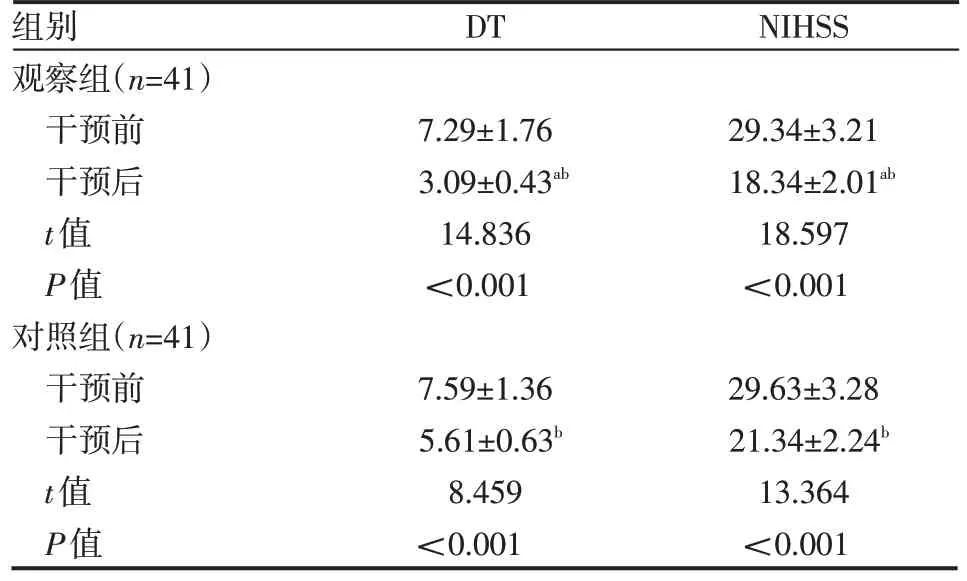

2.1 两组患者干预前后DT和NIHSS评分情况

干预后观察组DT 和NIHSS 评分明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者干预前后DT和NIHSS评分情况(BZ_12_2050_543_2065_576)分

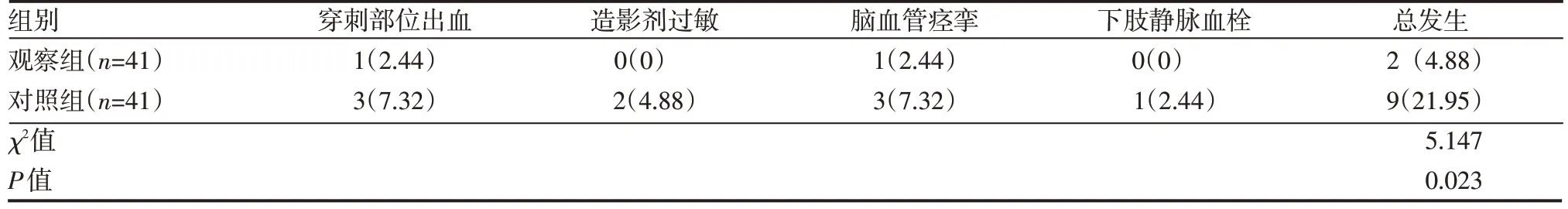

2.2 两组患者不良反应发生率情况

观察组患者不良反应发生率(4.88%)明显低于对照组(21.95%),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者不良反应发生率情况 例(%)

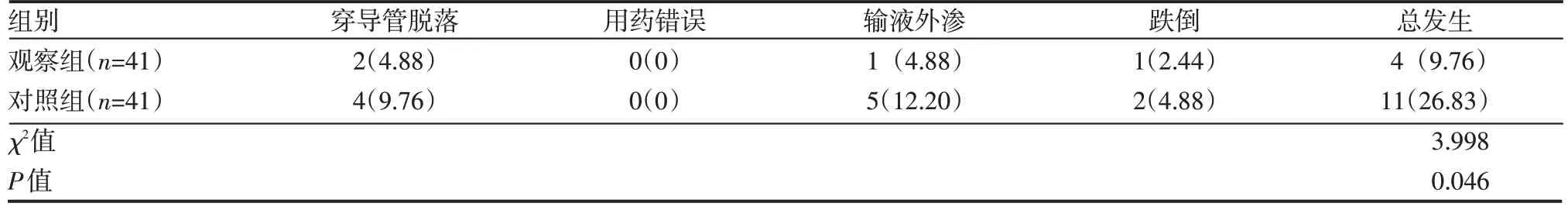

2.3 两组患者护理不良事件发生率情况

观察组患者护理不良事件发生率(9.76%)明显低于对照组(26.83%),差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者护理不良事件发生率情况 例(%)

2.4 两组患者干预前后焦虑情况

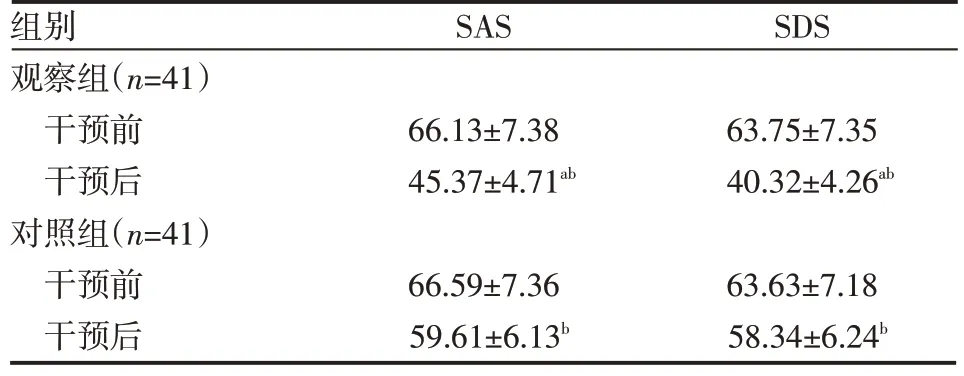

干预后观察组SAS 评分和SDS 评分明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者干预前后焦虑情况(BZ_12_2050_543_2065_576)分

2.5 两组患者满意度情况

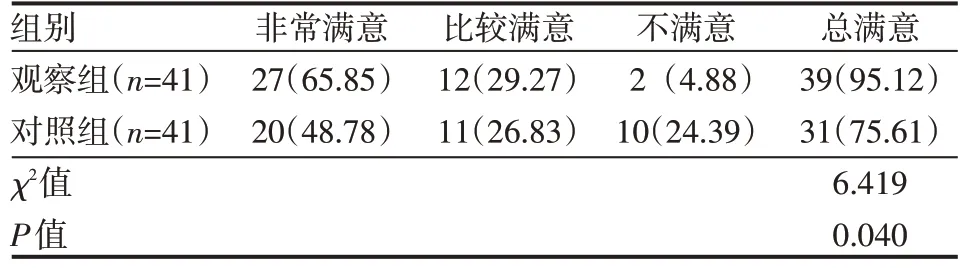

观察组患者总满意度(95.12%)明显高于对照组(75.61%),差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组患者满意度情况 例(%)

3 讨论

随着人口老龄化趋势加剧,脑血管疾病发病率居高不下,且受到饮食结构、环境因素的影响,脑血管疾病患病人群呈年轻化趋势[5]。脑血管疾病发病人群以中老年人居多,当患者周围神经、血管受压迫时,会出现神经压迫和脑缺血症状,容易造成蛛网膜下腔出血,患者可出现恶心呕吐、剧烈疼痛、发热、颅内压升高等症状,可伴有意识障碍,具有较高的致残率和致死率。脑血管疾病严重者容易有一系列并发症,如静脉血栓、穿刺部位出血、脑血管痉挛等,脑血管疾病可影响患者的肢体功能和认知表现,具有较高致残率和致死率,其临床治疗和护理难度均较大[6]。脑血管疾病患者由于缺乏对疾病的正确认知,在治疗过程中可能会出现一系列紧张、恐惧、焦虑情绪,护理人员应根据患者个性化差异给予其足够心理疏导,平复患者情绪,增强治疗信心[7]。

介入治疗创伤小、见效快,脑血管介入治疗借助医学影像设备,不需要手术,也不需要暴露病变部位,通过皮肤或血管精细化,对病变的微小通道进行处理,可以达到治疗病变部位的目的[8-10]。脑血管疾病目前主要采用介入治疗方式,但由于介入术部位特殊,操作具有一定难度,部分患者需要穿刺动脉,可能会造成动脉血管和内皮组织损伤,故脑血管介入手术存在一定的风险。尤其是老年人,如果没有科学的护理干预可能会增加患者术后并发症的风险,对患者康复和预后产生较大影响[11]。介入治疗配合介入护理可在了解脑血管疾病患者心理和身体状况的情况下,以与患者沟通交流的方式,使患者积极配合治疗和护理工作,提高护理人员护理质量和患者满意度[12-13]。

护理质量敏感指标的构建为护理工作者实施护理质量控制提供了可靠依据,也是考量护理质量优劣的重要标准,可用于评价和改进优化护理流程[14-16]。实施质量敏感指标构建干预可根据脑血管病患者病情,为其制定个性化敏感指标,从而可对其实施针对性的护理工作[17]。此外,护理质量敏感指标可使护理工作人员认识到护理过程中存在的不足,分析脑血管介入术治疗患者常见并发症,进行对症处理,逐渐提高护理人员护理技能和相关知识水平,从而不断提高护理质量[18-19]。

本研究显示,干预后观察组DT 和NIHSS 评分更低,提示实施质量敏感指标构建干预可明显改善患者神经功能缺损状况;观察组患者不良反应发生率和护理不良事件发生率更低,提示实施质量敏感指标构建干预可减少患者并发症;干预后观察组SAS评分和SDS评分更低,提示实施质量敏感指标构建干预可明显改善患者焦虑状态,减轻患者心理和自我负担;观察组患者总满意度明显高于对照组,提示患者对于实施质量敏感指标构建干预后的护理工作接受程度较高,此结果与王莹等[20]研究具有一致性。

综上所述,实施质量敏感指标构建干预可减少脑血管介入术后患者并发症,降低护理不良事件发生率,可缓解患者焦虑状况,明显提高其神经功能。但本研究选取样本量例数较少,患者可能存在个体差异,影响结果的可靠性,造成一定偏倚,故建议进一步开展多中心、大样本随机对照试验加以证实。