易地扶贫搬迁后农户的可持续生计影响因素研究

——以山西省X县为例

周子轶,孟志兴

(山西农业大学 农业经济管理学院,山西 晋中 030800)

0 引言

易地扶贫搬迁是中央明确的“五个一批”精准扶贫精准脱贫路径之一,自2001年在全国范围内开始实施易地扶贫搬迁工程。2016年出台的《“十三五”时期易地扶贫搬迁工作方案》明确指出:对居住在“一方水土养不起一方人”地方的建档立卡贫困人口实施易地搬迁,力争在“十三五”期间完成1000万人口的搬迁任务,确保搬迁对象尽快脱贫,从根本上解决生计问题。

近年来,山西省大力推进实施易地扶贫搬迁工程,但搬迁后搬迁对象的生产生活条件、是否享有便利的基本公共服务以及搬迁户的生计问题等都是人们关注的热点。鉴于此,本研究以山西省X县易地扶贫搬迁农户为研究对象,采用问卷调查的方法,对该县2016年以来城镇安置点已入住的搬迁农户进行了生计及其影响因素的调查和分析;基于调查的结果和分析结论,并结合当地的经济发展实际,提出了促进搬迁农户生计可持续的对策和路径。

在国内外易地扶贫搬迁可持续生计的研究方面,Glauben等[1]认为在面对搬迁造成的直接冲击后,若农户家庭自身未能做好充分的准备或政府未能提供很好的福利救助和政策补贴,那么农户将在搬迁后面临各种返贫风险。Marcos等也指出异地安置不仅是某一项政策决策的表现,也反映了政治、经济、文化、社会等若干方面的综合结果。可持续生计是家庭为长远改善生产生活状况而所获得的谋生能力、所积累的资本、可借助的外部支撑以及以增加收入为核心的行动[2-3]。一般认为可持续生计框架最早由英国国际发展署于2000 年提出,该框架被用于衡量某种活动在实施前后对特定人群的可持续生计产生的影响,强调生计结构和过程的转变是实现可持续生计的重要途径,强调生计策略和生计资本之间的相互交叉作用[4-6]。张永丽等[7]认为应多从生计资本角度对易地搬迁进行研究,包括:人力资本、金融资本、社会资本、物质资本、自然资本。陈胜东等[8]分析了易地扶贫搬迁对于农户的减贫效应,指出和没有参与搬迁的家庭相比,搬迁农户的生计资本在多个方面都明显增加。金梅等[9]通过建立模型分析了不同模式下搬迁农户生计资本的变化情况,指出在各种资本要素中“农户的人力资本”对农户生计资本的影响最为明显。徐锡广等[10]以贵州的易地扶贫搬迁为研究对象,经过计算,显示该地区移民的生计不具有可持续发展的特征,因此要想实现搬迁农户的可持续发展,必须要注重搬迁农户可持续生计能力的培养。

1 数据来源和指标选取

1.1 数据来源

目前,该县共建成集中安置点18个,共集中安置10830户搬迁农户。本研究选取了3个搬迁规模比较大且具有代表性的易地扶贫搬迁安置点进行实地调研,3个安置点分别调研了169、43和63户。调查共发出问卷310份,收回问卷290份,有效问卷276份,有效率为94.14%,符合最低抽取样本数量的要求。

1.2 指标选取

表1 变量选择与解释

2 研究方法

2.1 模型选择与回归分析

2.1.1 模型选取 为了检验易地扶贫搬迁农户的生计资本即各项自变量对其可持续生计的影响,本研究通过建立多元回归方程进行分析。根据袁梁等[11-12]的研究,可持续生计分析框架结构的原理模型为:

式(1)中:Y、R、J、S、W、Z分别代表可持续生计能力、人力资本、金融资本、社会资本、物质资本和自然资本,f表示函数关系。基于此,本研究以可持续生计能力为被解释变量,各项生计资本为解释变量,构建以下多元线性回归模型:

式(2)中:a0为常数项,a1,…, an表示各项生计资本的系数,X1,…, Xn表示各项生计资本维度中的具体测量指标,即自变量,n为不包括常数项的生计资本的个数,δ表示误差项。

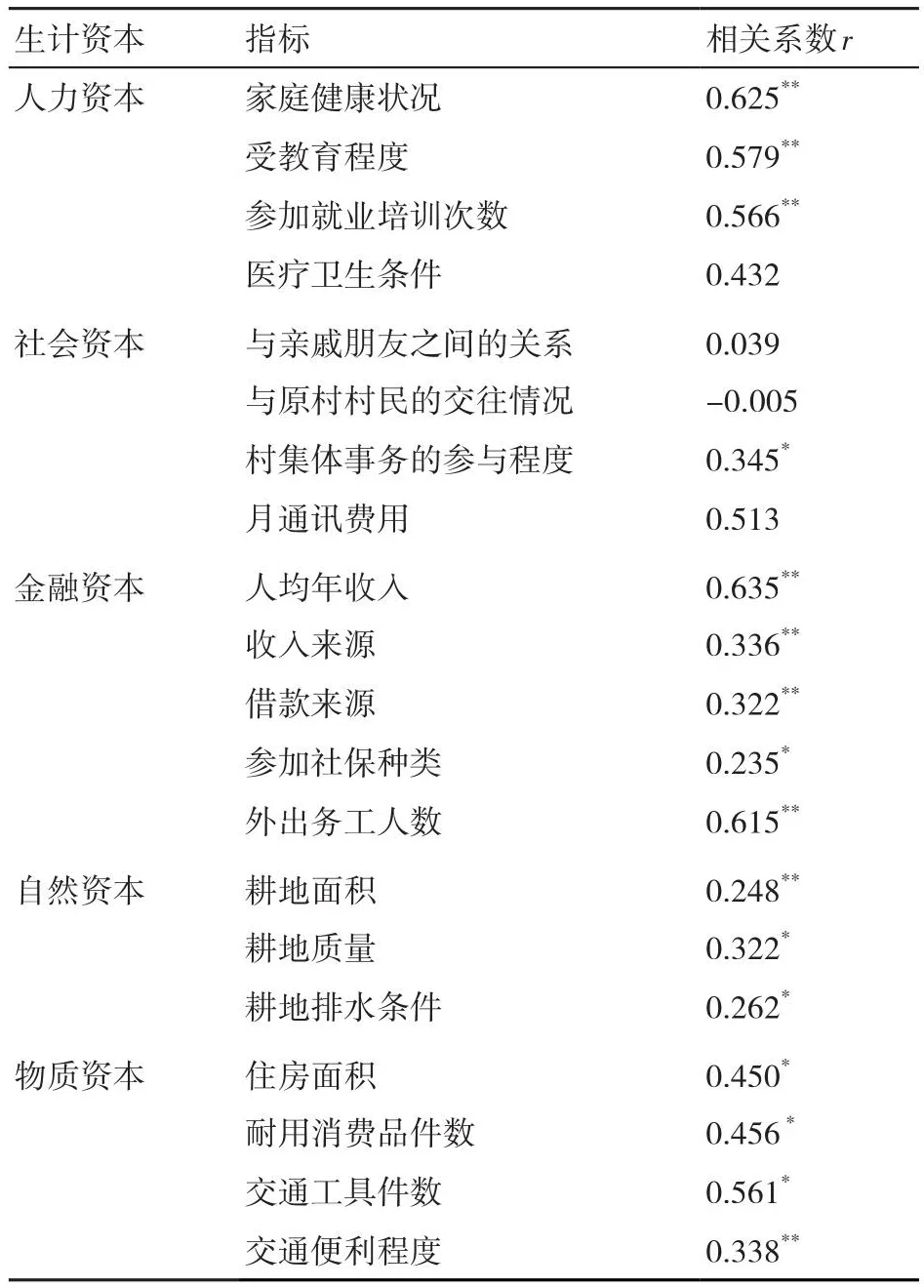

2.1.2 相关性检验 本研究运用多元线性回归分析解释变量对被解释变量的影响程度、显著性等,运用SPSS 25.0软件对解释变量和被解释变量进行相关性分析,具体结果如表2所示。

表2 解释变量和被解释变量之间的相关性

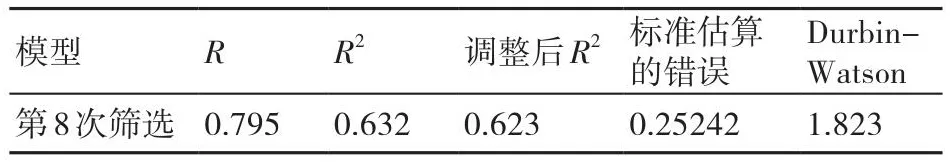

2.1.3 搬迁农户可持续生计影响因素的多元线性回归分析 鉴于在多元线性回归中,自变量之间可能存在共线性的情况,为了降低共线性的干扰,本研究采用逐步回归的方法,将不合适的自变量进行剔除,使回归模型中自变量的最终结果均为显著,并借助SPSS软件进行分析,结果表明:自变量与因变量的线性相关程度为0.795,说明线性相关程度较高;决定系数R2为0.632,调整后的R2为0.623,R2>0.6,表明建立的回归方程拟合效果较好,自变量对可持续生计的解释度为62.3%。同时由Durbin-Watson的值可以看出,其与2的偏离程度不明显,显示出在该回归模型中残差间不存在自相关,模型拟合效果较好,可以采用(表3)。

表3 模型统计分析摘要

由表4可知,回归模型的显著性P值为0.000,说明解释变量在该模型中对被解释变量具有显著的线性关系,具有统计学意义。

表4 回归模型的Anova 检验结果

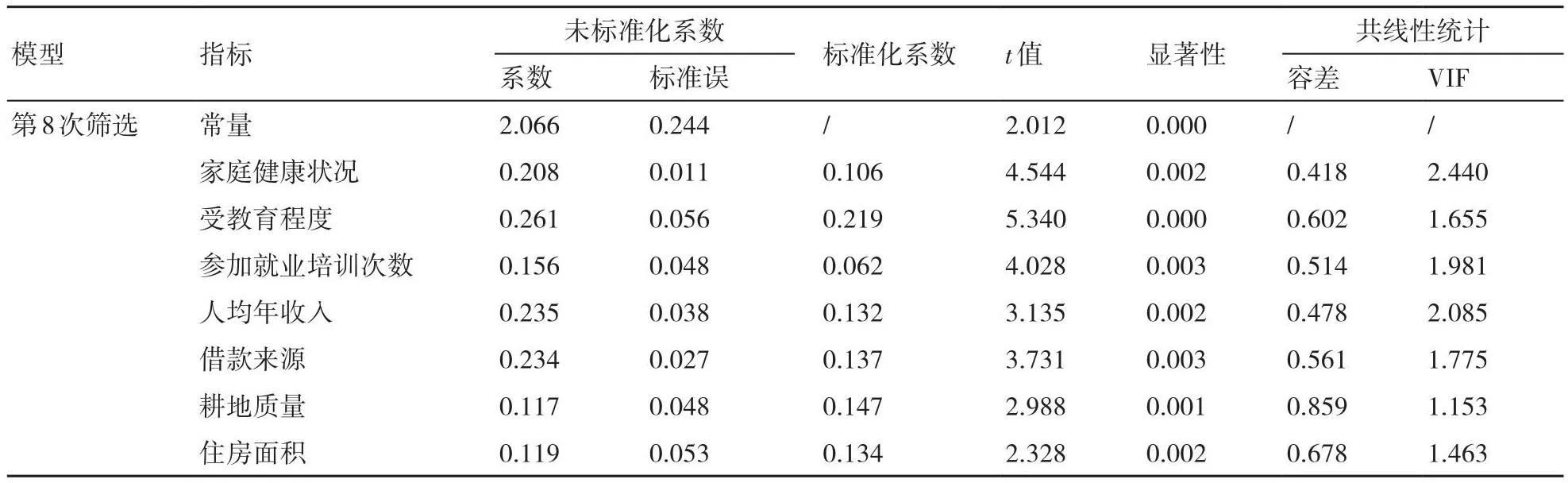

表5对容差和方差膨胀因子(VIF)进行了统计,一般情况下,容差>0.1或VIF<10.0可以说明自变量之间不存在共线性的情况,表5中的容差和VIF值均符合条件,因此,该模型自变量之间不存在共线性的情况。此时,回归模型可以假设为:

式(3)中,Y表示被解释变量可持续生计,Xi表示自变量各生计资本指标,2.066表示常数项。

针对在地下水取水井专项普查数据中不易获得的数据,如机电井的打井时间、打井深度、水位埋深、水泵的各项指标数据及动态数据等,勃利县采取了以下几种方法获取:

由表5~表6可以看出,本文采用逐步回归的方法,经过8次筛选,得到了7个与因变量存在显著或极显著线性关系的生计资本指标。以人均年收入(X9)为例,在其他自变量不变的情况下,根据回归模型(3)计算得出,其每增加1个单位,可持续生计值将会增加0.270个单位;其他变量以此类推。

表5 可持续生计模型中各指标的回归系数

2.2 回归结果分析

通过上述分析,得到回归方程,分析中共涉及20个解释变量,其中医疗卫生条件、与亲戚朋友之间的关系、与原村村民的交往情况、月通讯费用这4个自变量与因变量没有显著关系(表2),因此没有纳入回归分析;对其他16个变量进行了逐步回归分析,由回归结果可知7个自变量与因变量存在显著或极显著的线性关系,其余9个自变量与因变量之间不存在显著的线性关系(表6)。

表6 回归结果统计

2.2.1 人力资本对搬迁农户可持续生计的影响 分析结果显示,人力资本中家庭健康状况、受教育程度、参加就业培训次数这3个自变量均对农户的可持续生计产生了极显著的正向影响,各变量的系数分别为0.208、0.261、0.156,其中受教育程度对可持续生计的影响最大。调查中发现,家庭成员的平均受教育程度越高,越有利于本人找到合适的就业和发展机会,这与回归分析结果一致。张银银等[12]研究认为,农户参加就业培训的次数越多,获得的就业机会也越多。总之,对于搬迁农户而言,拥有良好的健康状况、更高的受教育水平以及较多的就业培训次数,意味着其在新环境中生存发展的机会就越大,生计能力就越强。

2.2.2 金融资本对搬迁农户可持续生计的影响 金融资本的5个变量中,人均年收入和借款来源这2个变量对搬迁农户的可持续生计具有极显著的线性关系,其自变量的系数分别为0.235和0.234。在金融资本中,收入水平是核心,其对农户的生计可持续发展提供了外在保障,收入水平高则对生计风险抵御能力较强。同时,借款来源多也有利于搬迁农户获得外部资金支持,通过“借鸡下蛋”达到增收的目标。所以搬迁农户的金融资本越高,越有能力进行再投资再生产,进而再获利,最终实现生计的可持续发展。

2.2.3 自然资本对搬迁农户可持续生计的影响 研究表明,自然资本中的耕地质量对搬迁农户的可持续生计具有显著的线性关系,其自变量的系数为0.117。调查中发现,一些搬迁户虽然已经居住在安置房里,但仍然没有弃农,尤其是务农机会成本为0的这部分农户,他们会继续从事农业生产,所以耕地质量会直接影响他们的生计状况,耕地的社会保障功能依然发挥着作用。

2.2.4 物质资本对搬迁农户可持续生计的影响 物质资本中住房面积对搬迁农户的可持续生计产生了显著的正向影响。从很大程度上来说,住房是一个家庭所拥有的最主要的物质资源。安居才能乐业,住房面积的大小对拆迁农户的后续生计会产生很大的影响,原住房屋已被拆除,搬迁农户需要拥有一处安全、稳定的居住场所,只有满足了其基本的生存条件,才能谈及他们更长远的发展。正如马斯诺五层次需求理论所言,基本的衣食住行需求得到满足后,才会有更高层次的发展需求和发展的主观能动性[13]。

3 结论与建议

3.1 结论

通过对山西省X县主要安置点276个样本农户的调查可知,5类生计资本的20个变量中与可持续生计存在极显著或显著线性关系的7个因素分别为:人力资本中的家庭健康状况、受教育程度、参加就业培训次数;金融资本中的人均年收入和借款来源;自然资本中的耕地质量;物质资本中的住房面积。此外,调查中发现,部分搬迁农户的住房与承包耕地距离较远,因而有的农户选择了弃耕而撂荒,使得耕地质量出现了下降的趋势。

3.2 建议

3.2.1 重视教育培训,提高人力资本质量 人力资本对搬迁农户的可持续生计影响最大,因此提升人力资本质量是关键。要提升搬迁农户的文化水平,搬迁农户子女的教育问题是重点,政府应完善安置点周边的教学设施建设,提高师资质量,使搬迁农户子女有学上和上好学,确保其享受公平且有质量的教育。进一步重视青壮年劳动力的就业技能培训工作,尽量做到供需匹配。建议相关部门应先做好培训调查,对于不同年龄及群体开展有针对性的培训。鼓励年轻的搬迁农户自主创业,并对其给予适当补贴。

3.2.2 合理利用耕地资源,避免耕地撂荒 由于搬迁后原有土地距离安置点较远,有一部分农户放弃了耕地,导致自然资本数量减少,耕地质量下降。因此,要区别对待弃耕撂荒的问题,对于质量不高、交通不便利的耕地,相关部门要引导搬迁农户种植生态林,发挥其防风固土等生态功能;对于交通比较便利的耕地,可以引导农户经营枣树或核桃树等经济林木,实现生态功能和经济功能并重;对于质量好的耕地,要引导农村土地经营权的有序流转,做好土地的流转工作,通过各种流转形式将土地流转给家庭农场、农民专业合作社、产业化龙头企业等新型经营主体,发展多种形式的适度规模经营,多渠道、多方位规避弃耕撂荒问题。

3.2.3 健全金融体系,创造良好金融环境 研究发现,金融资本对于搬迁农户可持续生计来说是非常重要的,但大部分搬迁农户缺乏融资意识和经验,因此要重视完善扶贫金融体系。首先,要培养搬迁农户的融资理念,通过开展贷款融资、投资理财等讲座,提高搬迁农户的融资意识。其次,建议地方政府推动普惠金融的发展,建立健全多元融资机制,积极开展信用联保的融资模式,建立农村互助资金协会,实现小钱汇聚。最后,建议金融机构以及民间小额信贷机构共同建立和完善针对搬迁农户后续产业发展的专项扶持基金,为选择创业的搬迁农户提供金融扶持,促进信贷服务供给的多元化。

3.2.4 重视社会融合度,防止返迁返贫 人是社会的人,不可能脱离社会而独立存在。搬迁农户被集中安置后,原来的社会关系被打破,需要适应新的环境,建立新的社交关系。如果他们的认知和交流较少,容易使其缺乏安全感,导致其幸福指数下降,年龄偏大的搬迁农户表现尤为明显,部分搬迁农户因念旧而萌生了返迁的想法。基于此,社区和原村委会应更加重视搬迁农户的社会融合度,积极组织各类活动,促进邻里之间的相互沟通和互动,扩大搬迁农户的交际半径,让搬迁农户尽快地适应新的社会环境,提升搬迁农户的幸福感和归属感。

3.2.5 强化社会保障,提高福利水平 调研过程中发现,独居老人的养老问题较为突出,亟待得到妥善解决。随着家庭养老功能的渐弱化以及农村老龄化进程的加快,农村养老问题成为不容忽视的现实,所以强化社会养老功能,探索农村养老新模式成为迫在眉睫的事情[14]。此外,社区和村委会要带头移风易俗,成立红白理事会,制定操作性高的操办实施方案,尤其是白事,要适当给予搬迁农户相对固定的场所,让家属完成相应的仪式,传统礼数的改变需要一个过程,不可能一“搬”而就。同时,要逐渐形成“新事新办,喜事简办”的新风尚,避免“死要面子活受罪”“薄养厚葬”等现象的发生,从而减轻搬迁农户的生计负担,提高他们的整体福利水平。

3.2.6 有计划地实行旧房拆除,保证搬迁农户的生产需求 调研中发现,易地扶贫搬迁后,搬迁农户被集中安置,他们的基本生活条件有了较大改善,安置区位于城市周边,各项日常生活配套设施比较齐全。但有部分搬迁农户受年龄或个人主观因素等影响,搬迁后会继续选择务农,仍对农业有着很大的依赖性[15]。对于这些搬迁农户来说,他们从事农业生产的劳动工具需要在耕地附近进行存放,因此,在拆除迁出地的旧房时,要在原住村保留适量的生产用房,为农户存放工具或临时歇息提供场所,以满足他们的生产需求。