第26课 同步练习

李峰

一、单项选择题

基础训练

1. 1956年中共八大上,陈云提出“三个主体,三个补充”的经济思想:国家经营和集体经营是工商业的主体,个体经营为补充;计划生产是工农业生产的主体,自由生产为补充;国家市场是市场的主体,自由市场为补充。这表明当时中国()

A. 开始全面调整全国的工业布局

B. 进行了大规模的三线建设

C. 探索适合国情的社会主义道路

D. 实施“文化大革命”后的经济调整

2. 1957年2月,毛泽东发表的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》指出,国内阶级斗争已经基本解决,人民内部矛盾的解决,应该从团结出发,经过批评与自我批评,达到团结的目的。该文章的发表,旨在()

A. 明确舆论宣传方向

B. 调动各阶层建设社会主义的积极性

C. 巩固社会主义制度

D. 营造宽松的科学研究和文艺创作环境

3. 1961年1月,中国共产党八届九中全会召开,毛泽东号召全党发扬实事求是的优良传统,大兴调查研究之风,此后,中央领导同志带头深入基层,并要求县级以上领导干部把开展调查研究工作作为首要任务。这一时期全党大兴调查研究之风的背景是()

A. 中苏关系面临全面破裂

B. “左”倾错误亟需纠正

C. 社会主义建设即将开展

D. 国民经济调整任务完成

4. 下图为画家韩羽发表于1958年的漫画作品《“让路!”》。在作品的左图中,两座山峰紧紧靠在一起;右图中,一位腰插铁镐的农民手推脚蹬,赤手空拳地推开两座山峰,开掘出“丰收渠”,引来渠水灌溉农田。这组作品反映出()

A. 经济严重困难局面的改变

B. 农业合作化提高生产效率

C. 人民创造美好生活的热情

D. 农民成为国家建设的主力

5. 有学者在评价中国近现代某一历史时期时指出:此时的中国把精力过多地集中在国体民主上而忽视了本应是重点的政体民主建设。与此相适应,党的治国方略、方式就不是与法律化、制度化的民主政治建设相适应的“依法治国”,而只能是适合阶级斗争的“政策治国”。由此可知,该历史时期为()

A. 三大改造 B. 人民公社化

C. “文化大革命” D. 改革开放

6. 20世纪六七十年代,我国社会主义建设在曲折中取得了伟大成就。其中国防力量得到增强,工业布局得到改善的主要原因是()

A. 周恩来对极左思潮的批判

B. 四个现代化目标的提出

C. 邓小平对经济的全面整顿

D. 大规模三线建设的开展

7. 从新中国成立到改革开放前的社会主义建设中,涌现出无数先进典型和英雄模范人物。其中包括“铁人”王进喜、党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋。他们身上体现的时代精神是()

A. 救亡图存、爱国牺牲

B. 自力更生、艰苦奋斗

C. 改革开放、迎难而上

D. 解放思想、生态环保

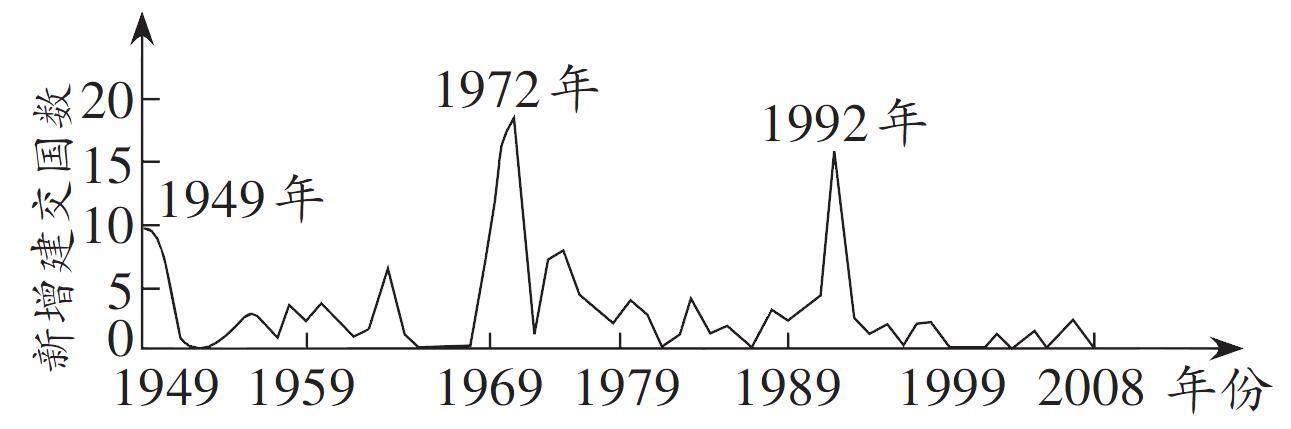

8. 下图为1949—2008年中国建交状况曲线图。新中国成立以来,我国外交领域取得巨大成就,形成了1949年、1972 年和1992年三次建交高峰。其中第二次建交高峰出现的主要原因是()

A. 和平共处五项原则的提出

B. 改革开放政策的实施

C. 中美关系开始走向正常化

D. 三线建设的巨大成就

进阶训练

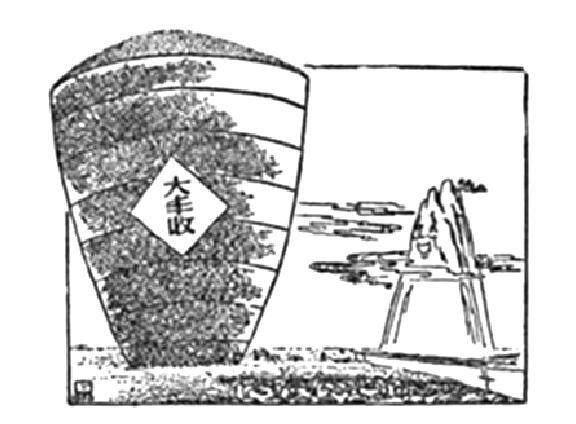

9. 观察下图,这是发表于1958年《安徽日报》上的漫画作品。对该作品解读不正确的是()

黄山黄山莫骄傲,今年麦囤比你高。

A. 夸大了农村粮食丰收的盛况

B. 展示了社会主义建设的成就

C. 表达了迫切改变经济落后的愿望

D. 体现了作者的革命浪漫主义思想

10. 四川是三线建设的一个重点地区,攀枝花钢铁项目建设早期,从全国各地选送了几十万工人、数十万知识分子,就地开发利用钒钛资源,最终建成我国最大的钒钛钢生产基地。该项目()

A. 有利于国防安全和资源开发

B. 完全改变不平衡的工业布局

C. 建立起比较完整的工业体系

D. 建成门类齐全的基础工业项目

11. 中国原子能科学事业的创始人钱三强说道:“自然科学没有国界,但科学家是有祖国的。”核物理学家于敏说:“一个人的名字,早晚是要消失的,留取丹心照汗青,能把自己微薄的力量融进祖国的事业之中,也就足可以欣慰了。”这反映出()

A. 中国科技发展对世界格局影响巨大

B. 科学家积极地践行“科教兴国”战略

C. 我国科技发展与经济建设并举

D. 科研人员为国奉献的无私精神

12. 1971年10月25日,第26届联大通过涉及中国代表权问题的提案有76票赞成,35票反对,17票弃权,其中第三世界国家有50票赞成。英、法、意、加等西方国家也投了赞成票。这反映了()

A. 美国霸主地位彻底瓦解

B. 中国多边外交成效显著

C. 中国国际地位日益提高

D. 世界呈现多极化的趋势

二、非选择题

13. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 1956年召开的中国共产党的全国代表大会,不仅确定了根据中国实际情况建设社会主义的指导思想,而且提出了许多适合中国国情的社会主义建设的正确观点……从党的思想路线来看中共八大坚持和发扬了理论联系实际、实事求是的思想路线。

——马书臣、赵传海《中共八大在邓小平理论形成中的地位》

材料二 1966年,正当国民经济的调整基本完成,国家开始执行第三个五年计划的时候,一场长达十年、给党和人民造成严重灾难的政治运动爆发了……但是由于各级干部、党员和工人、农民、解放军指战员、知识分子的抵制、抗争和斗争,这场政治运动的破坏性作用受到一定限制。也由于他们在极端困难的条件下,克服频繁的政治运动的重重干扰而顽强努力,在工农业、国防和外交等方面仍取得一定进展。

——摘编自《中国共产党简史》

(1)根据材料一,结合所学,指出中共八大召开的国内背景。这次会议提出了当时的主要任务,请说出这个主要任务的内容。

(2)根据材料二,结合所学,写出这场“政治运动”的名称。这一时期“在工农业、国防和外交等方面仍取得一定进展”,请从中任选一个角度,结合相关史实予以阐述。(阐述要求:史论结合,逻辑清晰,语句通顺,表述成文)

(参考答案见下期)