“沉浸技术”对艺术接受的影响

吴恩楠 毛妮莎

[摘要] 科技与艺术在当代的融合催生了“沉浸艺术”,而利用声光类数字技术制作的、具有“数字光晕”的“沉浸展览”也由此逐渐火爆。立足于本雅明的“光晕”概念与鲍德里亚“消费社会”的批判视野,结合半结构化的访谈方法,可以探究“沉浸技术”对艺术接受的影响:首先,“寻奇”“敬仰”与“疗愈”三种情感需求模式共同构成了受众的艺术期待视野。其次,受众的沉浸体验主要分为“五感联动”和“符号内爆”两种。最后,对不同的受众群体来说,艺术接受的效果不同:对普通群众而言,展览空间中人与物的场景勾连能够提升他们的艺术接受品质,但也存在一些干扰因素,如嘈杂的人声;对艺术专业人士而言,由于深谙“沉浸艺术”符号背后的“超真实”逻辑,因此不一定会被技术促进艺术接受。在技术日新月异的今天,我们要正视技术的各类影响,并对技术可能产生的反面效果有所预防。

[关键词] 沉浸技术艺术展览艺术接受光晕

进入21世纪以来,信息技术的高速发展使人类的生活迅速地数字化、数据化,甚至可以说,整个世界都在变成一串串代码,而这也深刻影响着艺术品的呈现与传播方式。陈思函:《从鲍德里亚的艺术思想看沉浸式艺术展》,《艺苑》2021年第5期。一方面,技术的发展加快了艺术品的复制速度,将大众带入一个“数字复制时代”,网络上和集市上都充斥着艺术复制品;另一方面,科技与艺术的融合也正在改写艺术品及其复制品的呈现方式,使之越来越多地由单一感官的表现转化为多感官联动的展现,而且作品本身也可以成为一个参与和感知的过程。

在这样的背景下,以“唤醒五官、深度体验”为“卖点”的“沉浸艺术展”逐渐兴起,策展方试图通过360度环绕式场景的建造,让受众实现从观看者到参与者的蜕变。“在(这种)展览中,光影取代了油彩,空间置换了画布,全身心体验取代了单一的视觉观看。”徐天博:《沉浸式艺术展的艺术特征及价值研究》,硕士学位论文,深圳大学,2020年。策展方亦希望通过这种体验,让受众与作为“他者”的作品共历幻境,从而使二者建立情感联结,以此促成受众的艺术接受。但是,也有学者认为,新技术所打造的光影效果只是被复制的艺术品的一种展示手段,“沉浸展览”也只是文化消费主义的一种产物。参见杨红、隗家兴、张烈:《“网红展”的流行成因分析及其内在特征》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》2021年第4期。这种观念同本雅明在《机械复制时代的艺术作品》一书中关于艺术品“光晕”(也作“光韵”,aura)消逝的论述息息相关:在技术的影响下,艺术品的“展示价值”(exhibition value,德文ausstellungswert)已远远超越以往艺术所致力创造与传承的“膜拜价值”(cultic value,德文kultwert),从而使传统艺术的“光晕”逐渐消逝。如果说,“沉浸艺术展”的目的是吸引受众消费,那么被加注了技术因素的展览也只不过是一件“符号商品”,按法国哲学家鲍德里亚的观点来阐释即属于“拟像与仿真的文化”范畴。由此说来,根据鲍德里亚《消费社会》中的观点,受众只会对商品的符号价值趋之若鹜,而不会再在意商品本身的使用价值。吴恩楠:《社会化媒体中眼见为虚的影像符号审视》,《青年记者》2022年第8期。在这里,如果将本雅明与鲍德里亚的观点相互嵌合起来,可以发现,艺术作品的展示价值对应其符号价值,其膜拜价值则对应其使用价值。因此,受众若不在意艺术品本身的膜拜价值,便只能沦入消费符号的境地,艺术接受亦无从谈起。

“沉浸技术”对艺术作品的影响,究竟是利多还是弊多?对此的观点割裂,无疑反映出数字复制时代沉浸艺术研究的强大学术魅力,而对“沉浸艺术展的内容特征与传播逻辑”“展览空间中技术之于受众的影响”等议题的探讨,也由此变得越发重要。

一、数字复制时代

艺术接受范式的转变

“审美的自律性”将艺术审美的对象束之高阁,为少数特权阶层所有,这导致艺术接受的主体长久以来只能是“艺术精英”,或者说具有一定艺术专业素养的人士。参见郭书、李书春:《机械复制时代中国微观造型艺术的“大众化”走向》,《艺术传播研究》2022年第2期。但数字复制时代的到来,催生了以数字技术为核心的“沉浸艺术”,艺术作品的无损复制和数字化呈现,以及社交媒体的广泛传播,无疑加速了艺术作品的大众化进程,也让艺术接受的主体开始由“精英”向大众偏移。简单来说,在数字复制时代,艺术接受范式的转变主要包含两方面内容:一是艺术审美对象向“沉浸艺术”转变;二是艺术接受主体向“普罗大众”转变。

(一)沉浸艺术:数字光晕的缔造

“沉浸”(immersion)一词在《新华字典》中的释义为“浸入水中,常比喻处于某种境界或思想活动中”,其英文同样是指被水环绕的状态,亦可引申为“专注”。关于为何“沉浸”都发生在水中而不是陆地上,黄鸣奋曾经解释道:“人作为陆地生物进入水中才会有异样的感觉,因此‘沉浸二字就词源而言本就和异质世界相关联。”黄鸣奋:《新媒体与西方数码艺术理论》,学林出版社2009年版,第394页。这意味着,受众要想进入沉浸状态,就必须先将注意力集中到一个不同于真实世界的虚拟世界中,以达到“神游太虚”的效果。美国心理学家米哈里·契克森米哈伊(Mihaly Csikszentmihalyi)提出的“沉浸理论”(也作“心流理论”,flow theory)解释过人们在某些日常活动中如何“全情投入”,过滤掉不相关的知觉,从而达到沉浸的状态。Mihaly Csikszentmihalyi,Finding Flow:The Psycho-logy of Engagement with Everyday Life(New York:Basic Books,1997),p.22.沉浸状态给人们带来的便是沉浸体验,即人们对某件事情感兴趣时忘却周围环境,继而忘记时间的存在的一种心理状态。

由此,让受众以沉浸技术为桥梁,进入艺术作品所构建的幻想世界的艺术形式,即可被称为沉浸艺术。沉浸技术的运行逻辑,是通过感官为受众提供具身性的体验,从而为他们打开通往艺术世界的大门。这里的“具身性”(embodiment)是指人类的生理体验与心理认知状态之间具备的强烈联系。Krishna Aradhna,Norbert Schwarz,“Sensory Marke-ting,Embodiment,and Grounded Cognition:A Review and Introduction,”Journal of Consumer Psychology,no.2(2014):159-168.国内亦有学者指出,人类的认知行为与身体的体验活动紧密相连,人类认知是根植在现实世界同身体经验的交互之中的。文旭:《语言的认知基础》,科学出版社2014年版,第108页。可见,相对于传统艺术而言,沉浸艺术的主要优势便在于丰富了艺术作品的呈现维度,依靠音乐、灯光、装饰等元素对艺术作品中的场景进行还原,让人们能够更加具象化地感受作品并与之互动,从而将受众从拉康式的实在界拉入他者的想象界,实现维度的升华。从这个层面上说,数字科技不仅在根本上变革了艺术形式,也能够帮助人们在身临其境的体验中实现对自我、对作品、对世界的深刻反思。王红、刘怡琳:《交互之美——teamLab新媒体艺术数字化沉浸体验研究》,《艺术教育》2018年第17期。这也正好印证了麦克卢汉“媒介即是人的延伸”的著名论断,因为若将组成沉浸艺术的各种元素视为媒介物,则它们显然延伸了人的感官,并将人们引入一种超脱于现实的“异质空间”,从而实现沉浸。

但是,同传统艺术相比,沉浸艺术也面临着一个最大的争论,即其是否具有光晕。本雅明曾浪漫地指出,艺术的光晕是指“在一定距离之外但感觉上如此贴近之物的独一无二的显现”,它源自“原真性”(authenticity,德文echtheit)。如果说艺术起源于巫术礼仪,最初是祭祀祈福用的洞穴壁画,进而演变为在世俗礼仪中对美的向往和憧憬之心,那么那时的艺术品都是艺术家的手工原作,是凝结着人们美好想象的“原真的物”。但现在,“手工原作的独一无二性被机械复制的摹本众多性所取代”了,这导致传统美学的秩序受到挑战,原真性开始消解,光晕渐渐凋零。于悠悠:《数字复制时代艺术作品的光晕再造》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》2022年第1期。作为复制产品的沉浸艺术之所以被众多学者质疑没有光晕,也是由于其作品能够忽略时空因素而不断复现,不符合独一无二的原真性逻辑。不过,在光晕的消逝让艺术从独一无二的“神坛”跌落的同时,技术也为艺术带来了更多的建构性与可能性——这里的“跌落”是一种世俗化的表征,普罗大众的“艺术神学”由此兴起。贺婧:《对“灵晕”的呼应:数字复制技术时代的艺术——从本雅明到斯蒂格勒》,《新美术》2020年第10期。另外亦有学者认为,沉浸技术赋予艺术原作以新的复制方法,让原作实现了“数字永生”,这一独特的存在方式会倒逼受众回过头去敬仰原作,反而提升了原作的地位,因此也可以说沉浸艺术具有一种“数字光晕”(digital aura)。[英]约翰·伯格:《观看之道》,戴行钺译,广西师范大学出版社2005年版,第100页。按照拉图尔(Bruno Latour)的说法,实物的数字化过程会伴随着本雅明意义上的“光晕迁移”(the migration of the aura),而且“一个糟糕的复制会使原件有消失的风险,而一个良好的复制的原件可能会增强其本真性并继续引发新的复制”Bruno Latour,Adam Lowe,“The Migration of the Aura,or How to Explore the Original through Its Facisimiles,”in Switching Codes:Thinking through Digital Tehcnology in the Humanities and the Arts,eds.Bartscherer,Thomas and Roderick Coover(The University of Chicago Press,2011),pp.275-298.。因此,识别艺术复制品的“好”的与“坏”的光晕,将为艺术接受活动提供重要的导向。

(二)艺术接受:受众本位的范式转变

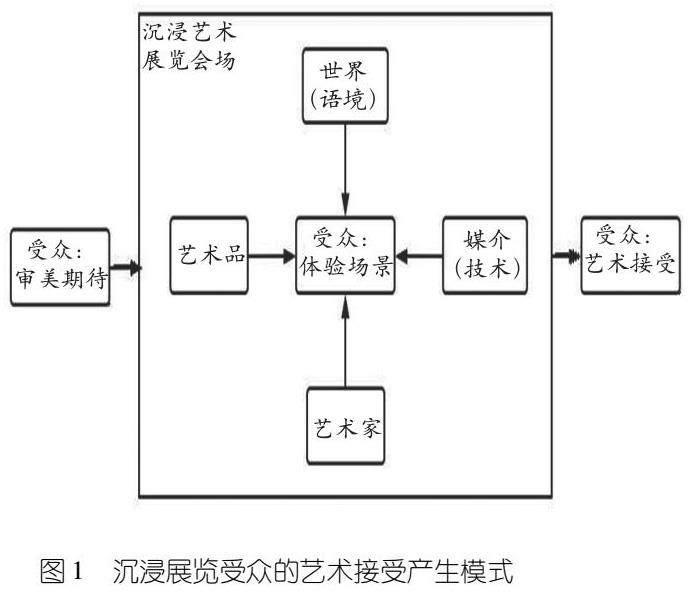

艺术接受是指接受主体在传播学的意义上对艺术作品开展的各类品鉴活动,也是艺术创作和艺术作品实现自身价值从而构建完整艺术世界的途径。张伟、宋伟主编《艺术概论》,北京大学出版社2015年版,第214-215页。所以说,艺术接受作为艺术传播活动的一个环节,其主要价值在于探寻作品的意义。艺术接受的主体即指受众,根据王宏建主编的《艺术概论》的分类,这里的受众主要包括普通的社会大众与具备更强“鉴赏力”的人士两类,他们在面对同样的艺术作品时,观感和接受程度通常全然不同。另外,美国学者艾布拉姆斯(M.H.Abrams)曾在其著作《镜与灯》中提出了文艺活动的四要素,即世界、艺术品(作品)、艺术家(作家)与受众(读者),[美]M.H.艾布拉姆斯:《镜与灯——浪漫主义文论及批评传统》,郦稚牛等译,北京大学出版社2004年版,第4页。后来传播学者阿瑟·阿萨·伯格(Arthur Asa Berger)又在这个基础上添加了第五要素,即媒介(或可称之为技术要素),其中所有要素均与其他要素相连,共同构成了作品的内在价值。

因此,对本文而言,作为艺术接受主体的受众势必受到来自世界、艺术作品、艺术家与沉浸技术的影响。然而,伴随着20世纪以来的“作者之死”与“作品之死”,受众成了“上帝”,艺术接受的范式也逐渐变成了“以读者为中心的自由阅读”:作者的重要性被冲淡,导致读者的阅读行为成为关键,这种范式上的改变转移了读者对作者的兴趣,改写了揣测作者本身想法的重要性。方维规:《文学解释学是一门复杂的艺术——接受美学原理及其来龙去脉》,《社会科学研究》2012年第2期。于是,受众的主体性得以凸显,这也意味着他们在艺术接受之前,会提前代入自己的文化经验,预先在脑海中构造作品的内容,成为伊瑟尔口中的“隐含的读者”。因此,在观看沉浸艺术展之前,受众对展览具有先决的审美期待,展览中的具身性体验则是判断实际感受是否符合期待的关键因素,同时也是促成艺术接受的重要元素。另外,具身性体验又源自沉浸技术——作为一种媒介,它勾连起受众与艺术作品,以一种保罗·莱文森式的“人性化”演变趋势,将艺术接受的范式由间接的感知体验转变为直接的沉浸体验,由单一感官的经验转变为全身感官的联动。孙玉明、马硕键:《从感性接触到沉浸体验:媒介进化视域下艺术接受范式的演变》,《西南交通大学学报(社会科学版)》2019年第4期。

此外,回到数字复制的消费时代中来看,技术的进步让艺术逐渐大众化、商品化,也让艺术接受活动成为一种“艺术接受对象—媒介—艺术接受主体”的双向互动。艺术接受主体在社交网络上的一个简单的“@”(表示呼唤其他特定用户前来阅览)就能发展为一股强大的舆论力量,影响艺术创作乃至策展活动,这便是艺术接受的效应。刘俊:《技术视野下网络视听发展的进路与规律——基于接受与创作的互动》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2021年第9期。同时,科技令艺术作品可以被批量复制:一件著名的传统艺术作品可以通过批量复制进入大众的视野,再以沉浸展览的形式变得可消费、可体验,不再那么高高在上。从这个层面上说,艺术的大众化、商品化,以及“曝光率”的增加,无疑能够提高艺术接受的程度。但也如前所述,数字复制时代的“数字光晕”能否真正唤起受众的艺术接受,仍有待进一步的研究验证。

综上所述,以受众为中心的艺术接受主要涵盖“受众的审美期待”“受众的体验”“受众的接受效应”三个环节,其中的受众群体又主要分为“普罗大众”与“艺术精英”(艺术专业人士)两类。本文将沿着以上的艺术接受发生脉络,逐一探讨沉浸技术之于沉浸艺术展受众群体的影响。为此,笔者曾采用半结构化访谈的方法,在2022年3—6月考察过15名亲身体验过沉浸式艺术展览的人士,并根据受众群体的不同,将他们分为“普通大众”和“艺术专业人士”两类,其中前者10位、后者5位。这些受访者的基本信息统计于下页表格。

二、审美期待:情感与价值的凸显

审美期待是艺术接受活动的起点,代表着受众渴望得到满足的需求。康士坦茨学派的姚斯(H.R.Jauss)将其称为“期待视野”(horizon of expectations),他认为作品与受众密不可分,作品需要为受众的审美活动创造可能,也只有满足受众的希冀才能实现价值。[德]H.R.姚斯:《接受美学与接受理论》,周宁、金元浦译,辽宁人民出版社1987年版,第78页。数字复制时代的沉浸展览同样如此,作为一件要“购票”才能享用的“商品”,它需要策展方确立各种主题来创造期待空间,它本身的展示价值亦会因此凸显,并以票面价格的形式体现。而对受众来说,既然带着各种情感目的走入展览,那么票价就是他们衡量展览体验最直观的指标,“值或不值”都是他们情感的宣泄。本文中受访的15位受众的观展期待主要表现为“寻奇”“敬仰”与“疗愈”三种情感需求模式,两类受众之间没有明显的差异。

(一)寻奇:沉浸技术的魅惑

英国人类学家盖尔(Alfred Gell)曾在《魅惑的技术与技术的魅惑》一文中将艺术称为“魅惑的技术”。他指出,艺术是一种技术体系,归因于社会的生产制造,而技术如手工工艺,作为构成艺术的关键要素,本身就具有魅力。[英]阿尔弗雷德·盖尔:《魅惑的技术与技术的魅惑》,关祎译,《民族艺术》2013年第5期。因此可以说,沉浸技术本身即具有“魅惑”,具体表现为前文所述的“数字光晕”,而魅惑的结果就是受众的好奇心被激发。15位受访者中有7位均使用了“好奇”这一表述,其中3位普通大众式受访者表示自己从未体验过沉浸展览,因此“很想来看一看”(S6)。具体的表述如:

朋友送票,然后没看过,想尝试,而且那个展比较有名,听说有很多“高大上”的东西。(S3)

好奇,一方面是喜欢印象派作品,另一方面是好奇沉浸式展览是什么体验。(S7)

对艺术专业人士而言,“寻奇”则主要表现为追求不同于传统艺术展览或现实景观的新奇体验,例如受访者S12观展的诱因是“对那些有名望的作品的新的呈现方式有一种期待”以及“厌倦了‘三次元当中的一些景色,想追求光怪陆离的感觉”,她参加“敦煌光影艺术展”是希望看到科技赋能之下“有名望的作品”的呈现有何不同。

此外,部分受访者的“寻奇”还表现出一种从众心态,他们所期待的是他人评价中大红大热的“网红展”。有部分受访者表示去观展只是因为“听说”(S3)。在这种情形下,以符号学的观点来看,“人云亦云”的结果实质上是对此类特定“网红展”的符号消费,此时沉浸展览本身的所指意义已被摧毁,他们的参观行为也仅是一次“情感冲动”的结果。

(二)敬仰:膜拜价值的留存

沉浸艺术展览作为数字复制技术的产物,是通过“交互设计、情景再现或场景模拟”的方式复刻艺术原作的,因此它所呈现的是数字复制技术带来的“展示价值”。李绚丽、李晨:《博物馆体验式展览初探》,《中国博物馆》2017年第1期。这一现象加剧了本雅明所说的艺术品“膜拜价值”的消逝;过分强调“展示”,只会将沉浸展览拖入消费主义的深渊。“膜拜价值”所强调的,是受众与艺术品之间的一种“无法逾越且无法克服的距离”,这种距离就是凝结了艺术家心血与奇思妙想的光晕。王怀春、袁亚婷:《从本雅明“光韵”理论看手工技艺类非遗的价值与传承》,《石河子大学学报(哲学社会科学版)》2019年第2期。因此,若置换到本文的语境,应该说“膜拜价值”所强调的是受众在数字光晕下对原作近在眼前却又“遥不可及”的敬仰之情。

笔者通过对受访者的调研发现,15人中仅有2人是因对特定艺术流派或艺术原作的敬仰而去观展的,比如前述的受访者S7就是因为“喜爱印象画派的作品”才到场,而并非全然因为数字技术。同时,这种“敬仰”也表现在受众对艺术展览主题的审美期待上,他们会把对原作的喜爱延展到对展览主题的喜爱。比如某位受访者表示,他去观看《莫奈与他的朋友们》沉浸展,是专门为了这个主题与相关人物。

我个人很喜欢(梵高的)《向日葵》,所以去看了。展前我是知道这位艺术家的,(这次)也是特地为了去看他的作品。(S14)

这一发现值得警醒。数字光晕或许能令原作实现“永生”,也能倒逼受众敬仰唯一的原作,但数字技术的泛滥确实正在令作品渐渐失去原有的膜拜价值,沉沦在“技术的魅惑”中却忽视了“魅惑的技术”,这也正是当代艺术传播所面临的一种危机。

(三)疗愈:日常生活与社交仪式

艺术疗愈应该说是一个横亘古今的话题。自远古起,人类就利用壁画和原始歌舞来抒发自身的情感。亦有研究表明,只要参与艺术活动,无论是艺术创造者还是艺术接受者,都会牵动自身的情感,并伴有生理参数的波动。高萍:《体验式艺术展览研究》,硕士学位论文,中央美术学院,2021年。本文所说的疗愈,是指通过外界技术装置诱发感官体验,以此纾解参与者的精神压力或传达其难以言表的隐匿情感,从而实现心理层面的治疗与治愈。共有6位受访者表示自己参观展览是为了自我疗愈,其中3位希望能缓解现实生活中的压力,探寻心灵的慰藉。比如:

生活需要。平时工作太累了,需要一些娱乐。(S8)

沉浸式也是释放压力的一种方式,它可以让你安静下来,即便一个人也不会孤单。(S13)

同时,有3位受访者表示,自己去参观是为了“陪伴”具有社交关系的另一方,以满足对方的心理需求。从这个层面上说,受访者本身是情感疗愈者,期待通过陪伴去深入对方的内心,了解对方的审美需求,从而巩固社会关系。在这种情况下,“看展”成了一种仪式,其意义在于增强与发展社交关系。例如:

自己都是和好友约好一同观看的,算是和朋友的一种小聚,又或是一种交流。(S9)

我是为了陪女朋友。(S10)

因为有学艺术的女儿吧,不停地被拉去看展,这渐渐成了生活中不可缺少的部分。(S4)

正如约翰·杜威(John Dewey)所言,“艺术增强了当下生活的感觉,并强调了享乐中有价值的东西”。通过调查亦可见,欣赏沉浸艺术已被一部分受众视为可以进行艺术疗愈的体验,而沉浸艺术展也可以成为他们抒发个人情感的意义空间。

三、多感官体验:身体与场景的勾连

体验,关系到艺术接受的产生。吉布森(James J.Gibson)曾在《视知觉的生态进路》中指出:人可以经由身体知觉,直接构建与外在环境的联系,而并不需要相关背景基础。谷晓丹:《数字空间艺术具身交互美学与审美趋向——基于可供性具身认知视角》,《渤海大学学报(哲学社会科学版)》2022年第1期。这一观点被称为“技术可供性”,指技术所能提供给人的东西。在沉浸展览中,技术为受众营造了一个可供体验的场景,而受众在其间身心一体的经历便是具身体验。笔者访谈的15位受众的此类具身体验主要可以被描述为“五感联动”和“符号内爆”两种,而且普通大众和艺术专业人士之间的体验明显不同。

(一)五感联动

实现前文所述的身、心与周遭环境一体的具身性沉浸状态,主要依靠的便是沉浸技术的“可供性”:由技术所构建的场景会成为一个不同于现实世界的异质空间,它同受众的知觉直接关联,受众在接收其信息的同时也在感知自身的信息,进而有可能迸发出与空间的共鸣。这种知觉又是五感嵌合的,身体由此会逐渐与场景融合为一个信息交互系统,受众哪怕此前对展览内容不甚了解,也能够获得具身体验。在笔者的访谈中,共有9位普通大众和2位艺术专业人士体验到了这种“交互”,其内容也涵盖视、听、触、嗅、味各个方面,比如:

第一次去这种沉浸式艺术展,不同于室内很安静的摆件展览,这个展览更有互动性,我不会纠结于自己有没有看懂或者“get”(接收、领会)到艺术家的想法,不需要假装欣赏、不懂装懂,而是更关注自己的体验感了。(S1)

有点类似于小故事的表述方式。有音乐、有光、有背景板那种,然后走在里面就像走在画集里。(S8)

沉浸展览中,受众之于场景也并非全然被动参与,而是能够发挥主体性,主动调动知觉和情感,实现身临其境的效果。比如:

整体的艺术沉浸感非常强,很多装置可以人为参与。参与到空间中才能感受氛围。(S5)

海洋生物系列,让你感到仿佛在漆黑的背景下聆听自己内心的声音。这也是一种沉浸的体验和给予自我的空间。(S13)

同时,一些展览也打破了固有的五官逻辑,让受众用声音去“看”,用触觉去“听”,实现了自身物理行动能力与场景空间的深层次互动。比如,受访者S12表示自己曾体验过一个“雾气沉浸展”,展场的能见度很低,但是“观众用脚探索走廊,手触摸墙壁,这些感受也是另一种模式的‘看见”。

(二)符号内爆

“内爆”(implosion)是真实与拟像之间的一种鲍德里亚式的失衡,其结果是媒介塑造的景象代替了现实,原本的真实因而失去了意义。沉浸技术的可供性,一方面为受众提供了无与伦比的体验,使“精英艺术”降低了“门槛”,另一方面也使作品成了可被复制的消费符号,让“艺术精英”们因此而担忧作品之于他们自身的意义被削弱了。可以说,“内爆”让大众坍缩为吸收一切的“黑洞”,所有的意义看起来都将消亡。有受访者表示:

我个人觉得这种技术带来的经历对艺术专业人士来说是削弱了体验的,因为我会比较关注原作的创作语境,它是为什么被创作出来的……但是这些高科技的东西并不能给我提供这样的感受,策划这些东西的甚至也是一些根本不懂原作的人,所以展会就变得没有意义了。(S11)

关于如何解决“内爆”问题,有艺术专业人士呼吁沉浸艺术展应反过来关注现实,而不是一味地追求“超真实”的具身体验。受访者表示,展览的重点在于凸显原作的意义,而不是强调技术的力量:

当沉浸展览运用冰冷的数字系统时,其吸引力和接受度会逐渐下降……大家需要的是可以触及并且有熟悉感的物质材料,用以阐释原作,不至于(让人)迷失在虚拟的符号中。(S14)

所以说,沉浸技术和其场景内的物质材料之间的平衡,关系到受众对真实的感知,且材料的使用要能帮助受众理解原作,而不是成为技术的附庸。

四、接受效应:

虚拟与现实的碰撞

艺术接受效应,是指艺术接受活动在受众亲身体验后所达到的效果,它是审美期待中的受众需求是否得到满足的体现。而受众的评价,则是衡量艺术接受效应的最直观的指标。杨慧:《消费文化视域中的艺术接受研究》,博士学位论文,辽宁大学,2016年。按照关于审美效应的观点,促成艺术接受的条件是受众与艺术品产生共鸣,因此笔者也按照“能否与艺术品产生情感联结”这一标准对受访者进行了调研,最终发现沉浸艺术展的艺术接受效应主要呈现出“超真实符号的批判”“娱乐抑或娱乐至死”与“人与物的情感勾连”三种样态,且两类受众的接受效果有明显的不同。

(一)超真实符号的批判

海德格尔曾预言“一个世界图像的时代即将到来”。技术的发展将整个世界编码成了可以被展示与解读的仿真图像,而数字复制技术在延展了图像的传播的同时也加剧了真实的消逝。沉浸展览运用复刻艺术品的图像,辅以声光电环境、烟雾和文字说明等感官因素,让它们共同构成了一个场景,这个场景在展览期间不断被复制、被展示,最终成为一个“超真实”的拟像符号。但是,艺术专业人士由于深谙符号背后的超真实逻辑,对沉浸技术所建构的场景也会有高度的警觉。具体来说,他们在此的态度至少有三个方面:

首先,他们更关注原作艺术品的创作方法与创作语境。显然,数字技术复刻下的作品已经失去原作的笔触、刻画、原生态颜色的细节等“技法”,所以他们在已然脱离历史语境的状况下,会认为自己所感受的一切都是被建构的“真实”,因此难以和作品产生情感连接。相关的阐述如:

我觉得看实物的好处在于(可以)理解艺术家是怎么去刻画作品的。你从近处看,会想到他是怎么去进行他的创作,用了什么样的技法,通过什么样的方式把这个作品做出来的。实际上我觉得现代艺术的根本的点就是它无法和大众产生连接,因为它不是所有人都能理解的,艺术理解是需要“门槛”的。但看实物好在你能看到他是怎么做的,而这种(沉浸展)就完全不行。(S15)

其次,他们对沉浸展览接受效果的一个重要评价指标是策展人的专业水平。策展直接影响展览的质量,是区分展览“身临其境”与“空洞虚假”的关键要素。对于质量不高的沉浸展览,他们会一针见血地批判。比如:

如果这个策展人的水平比较高,应该是可以让更多的人去走进他想展示的这位艺术家或这个艺术作品的。所以我觉得这个是我衡量一个沉浸式艺术展的标准吧,就是去观察策展人的思路是什么。一切的声光电、一切的新媒介、一切的文字,实际上都是帮助策展人去阐释他看法的工具。(S11)

最后,他们也更在意艺术作品的“光晕”问题,认为在沉浸技术“加持”下的原作再现只是一种“炫技”行为,甚至有时候让技术之于艺术品成了喧宾夺主的存在,这种本末倒置会让人无法进入艺术家的具体语境之中。同时,他们也认为超真实的技术符号严重削弱了受众的思考能力,这是由于当过分强调技术而忽视了本源时,人会深陷在对沉浸展览的肤浅观感中而无法思考。参看这段意见:

好的沉浸艺术展应当做到技术“隐形”,也就是说更多地注重以技术衬托艺术作品,而不是单单炫技。(它)还应该满足观众的感官需求,而不是单调乏味。(它)也要注重审美,很多展览粗制滥造,缺乏审美细节考量。比如说梵高的沉浸展览,很多时候一张画中间有断层,然后“沉浸”下来就感觉很突兀。中间断了一整块,还不如传统的画作让人身心愉悦,这样的沉浸展览就缺乏思考……现在沉浸艺术大多被资本操纵,观众沉迷在其中,失去了主观能动性。(我)就是“打卡”吧,虚拟场景体验更重要,艺术本身的意义和对内涵的批判性思考就显得没那么重要了。(S12)

在包含科技元素的沉浸展览中,受众通过艺术接受活动所获得的认知,并不是关于现实原作的真实认知,而是由各种图像与感官元素建构的超真实符号的认知;受众所了解到的关于原作的“事实”也不过是被策展人加工过的、非真实的拟像。普通大众对此可能更难分辨,但艺术专业人士能精准地把握展览背后的传播逻辑并开展批评活动。

(二)娱乐抑或娱乐至死

艺术接受活动自古以来就具有娱乐功能,人们通过艺术获得精神上的纾解,“原始欲望的升华与宣泄产生了消除心理压力的愉悦感”杨春时、俞兆平、黄鸣奋:《文学概论》,人民文学出版社2003年版,第94页。。与参加沉浸展览的“疗愈”动机相对应,沉浸展览具有的娱乐效果也能帮受众缓解日常的压力。但是,伴随着艺术接受活动“门槛”的逐渐下沉,原本需要专业素养才能品鉴的艺术品已经幻化成一张张门票式的消费符号。这导致受众对沉浸展览的消费变成了一种充斥着泛娱乐化性质的消费,“拍照打卡”成为看展过程中的一个固定环节,甚至一些质量不高的展览已经没有真正的艺术作品驻扎,只有五颜六色的“打卡”幕布在“吸睛”。蒋肖斌:《拍照还是看展?沉浸式展览让你沉浸了吗》,《中国青年报》2021年8月24日第9版。

对于沉浸展览的泛娱乐化倾向,艺术专业人士和普通大众中均有人注意到了,但二者的表现不尽相同。对前者而言,因为具有较高的鉴赏水平,因此很容易发觉这一“娱乐至死”的现象,从而批判泛娱乐化效应;而对后者来说,由于热衷于“打卡拍照”,在展览中寻求心理满足,所以很容易沉沦于此。当“打卡”的意义超越“观展”本身的意义时,就呼应了那句“我们将毁于我们热爱的东西”[美]尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,章艳译,广西师范大学出版社2011年版,前言第2页。。笔者访谈中的相关记录如下:

很多不太用心的沉浸艺术展如同一个噱头,背离了艺术的严肃性。比如说“网红展”,虽然多有互动性和绚丽的场景布置,但是缺乏内涵,也就“打打卡”罢了,很容易沦为消费符号,背离艺术的初心。而且的确挺贵的,和内涵不成正比,就比如说梵高的沉浸展吧,因为是视听投影艺术,所以没有一个真迹,(但)还要130块的门票。(S14)

我还挺喜欢的,因为沉浸式确实就是感受比较好,投入感会比较强,然后就是拍照,哈哈哈,美美地发“朋友圈”。(S8)

由此看来,我们既应当警惕沉浸艺术展的过度娱乐化趋势,又有理由对其固有的娱乐功能给予支持。有受访者表示:“在展览中看到很多亲子、情侣(组合),(它)非常适合大众参与,愉悦身心”(S1);“比画震撼的是,投影把作品放大很多倍!你可以触摸它,感受它的色彩,(感到它)强烈传达着梵高的(艺术)思想”(S4)。

(三)人与物的情感勾连

艺术品是作者的弗洛伊德式的梦境,本就有一定的理解“门槛”。但数字的赋能,使“精英”的艺术大众化,让更多的人能够在沉浸中体验作品内容,形成理解原作的情感纽带。这种效果主要归功于场景中各式的物(如装置、造型、烟雾)与人的联动。在这个层面,艺术专业人士与普通大众基本达成了一个共识:只有在物的因素足够令受众“具身”的情况下,受众才更有可能同作品产生情感联结。这不仅是沉浸展质量高低的判别标准,也是受众能否真正完成艺术接受的重要指标。

尽管受访的艺术专业人士均对沉浸展览进行了批评,但他们仍然肯定了质量上乘的沉浸展中那些积极的物的因素,并认为与场景的联动能够帮助他们实现艺术接受。例如:

空旷透明的玻璃幕墙和像花朵一样的玻璃艺术结合在一起,让你感觉万物皆可生,不是只有花朵和阳光的结合才是最美的,玻璃好似也有了生命一般。(S13)

对普通大众而言,他们能在足够“沉浸”的场景中短暂地忘却自身的社会角色,也有机会感同身受地理解作者的表达,进而实现高品质的艺术接受。例如:

在观展的时候,也许其中一幅画或一段背景音乐就会(让我)产生共鸣。尽管开展的艺术家们国籍不同,但艺术带来的美是相通的。我会忘记自己的社会角色,去体会作者想要表达出的情感,去感同身受。(S9)

“物”成为展览中的积极因素之后,“人”的因素反而成了相对消极的部分。这主要体现在沉浸展览的限流规定上,因为过多的观众会导致会场嘈杂,从而降低受众的体验质量。有受访者表示:

房间里人多的时候也很影响体验,小孩子也很多,吵吵闹闹的。(S7)

不能产生情感联结,主要是人多导致了观感很差。(S6)

由此可见,人与物共同构成了沉浸展览的体验效果空间。其中,物的因素是构成沉浸场景的基石,是能否触发艺术接受的关键。但我们同样要关注人的因素,如果客流问题解决得不好,展览就更有可能沦为消费符号从而失去其内涵。

结语

罗伯特·哈桑(Robert Hassan)曾说,“我们创造了工具,工具又反过来塑造我们”[澳]罗伯特·哈桑:《注意力分散时代:高速网络经济中的阅读、书写与政治》,张宁译,复旦大学出版社2020年版,第161页。转见曹璞、方惠:《“专注的养成”:量化自我与时间的媒介化管理实践》,《国际新闻界》2022年第3期,第71-93页。。在数字复制大行其道的消费社会时代,作为工具的沉浸技术形塑了沉浸展览中艺术品的呈现方式。从以具身体验为基本逻辑构造的沉浸场景中迸发的数字“光晕”,为受众提供了与艺术品发生深度情感联结的可能,提升了普通大众式受众的艺术接受水准。但另一方面,沉浸技术带来的超真实表征与过度娱乐倾向,又会让沉浸展览落入“只能拍照打卡”的消费符号的窠臼。这一点已经被众多艺术专业人士所警惕,因而沉浸技术并不一定能提升他们的艺术接受质量。价值理性与工具理性的失衡,不仅会让人跌入消费主义的陷阱,还会让艺术陷入“内爆”的境地,彻底失去“光晕”。在技术日新月异的今天,我们不妨以沉浸式的艺术展览作为窗口,正视其影响,并对其可能产生的反面效果有所预防。

(本文为2022北京大学艺术学院国际博士生论坛推荐论文。)

作者简介:吴恩楠,四川大学文学与新闻学院2022级博士研究生;毛妮莎,英国伦敦大学学院2020级硕士研究生。

Abstract:The fusion of technology and art has led to the emergence of immersive art.Immersive exhibitions using digital replication technologies of light,shadow,sound and so on to create unique digital aura are gaining popularity nowadays.Based upon the critical perspectives in Walter Benjamins most influential essay,especially his notion of “aura” and Jean Baudrillards “The Consumer Society”,this study uses a semi-structured interview method to explore the impact of immersive technology on audience art reception.Research findings indicate that the realm of expectation for audiences acceptance towards art is based on three emotional needs models:“curiosity”,“admiration” and “healing”.And the audiences immersive experience can be categorized primarily into two types:“synesthesia” and “symbolic implosion”.Lastly,the degree of art reception impacted varies among different audience groups.For the general public,the connection between people and objects in the exhibition space can enhance their acceptance of the art,but there are also some interfering factors,such as noisy voices.For the art elites who are well-versed in the “hyperreality” logic behind immersive art symbols,technology does not necessarily promote their art reception.In todays rapidly evolving technological environment,it is crucial to address the impact of technology and take precautions against possible negative effects it may have on us.

Keywords:immersive technology;art exhibition;art reception;aura