“一带一路”背景下中国—东盟合拍片的共情传播分析与前瞻思考

胡黎红 包晏如

[摘要]“一带一路”倡议为中国与东盟开展电影跨区域合作提供了新契机。推进中国—东盟合拍片的共情传播,成为影视传播领域践行这一合作共赢理念的一种重要途径。在共情传播视域下聚焦2013—2023年间的中国(内地)—东盟合拍片,可总结其成效、剖析其瓶颈,针对“共情诉求流于浅表”“共情效力撕裂”“共情带宽不足”等问题,从“基于互认与联结寻找共情基因”“着眼文本打造加强共情叙事”“依托宣发助力打通共情链路”三个方面提出破解思路。

关键词中国—东盟 合拍片 共情传播 电影传播

一、合拍新契机:当东盟

遇上“一带一路”倡议

在世界上诸多大型区域性组织中,由柬埔寨、新加坡、泰国、越南等十国组成的“东南亚国家联盟”(以下简称“东盟”)与中国的互动合作可谓源远流长。自1991年开启对话进程后,中国与东盟的合作持续向多领域、深层次拓展:1996年,中国成为东盟的全面对话伙伴;2009年,中国成为东盟的第一大贸易伙伴;2010年后,随着中国—东盟自由贸易区全面建成以及中国—东盟中心正式宣告成立,中国与东盟在经济、政治、文化上的交流越发深入,双方都认为中国—东盟关系已成为东盟同对话伙伴的关系中最富内涵、最具活力的一组关系 《中国-东盟关系(10+1)》,中华人民共和国外交部网站,https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_682518/zghgzz_682522/,访问日期:2023年8月9日。。

2013年,“一带一路”倡议的提出与推行使中国—东盟再度迎来了合作的新契机。作为海上丝绸之路的重要组成部分乃至枢纽地区,东盟是中国推进“一带一路”合作倡议的重点区域。“互联互通、合作共赢”作为“一带一路”的重要理念,不仅在政治与经济领域落地生根,也贯彻到了文化交流与艺术合作领域。2015年,《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》将电影正式纳入相关建设方略;当前,“全面加强国际传播能力建设”更已成为中国电影的工作重点。在此背景下,刘峰、黄会林等多位学者呼吁:“强化与周边东盟国家的文化交流具有重要的战略意义” 刘峰、严三九:《东盟国家周边传播的文化捷径》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2018年第8期。,东盟“应当成为中国电影跨文化传播研究的重点地区之一” 黄会林、黄偲迪、黄宇晟:《中国文化认知对观看中国电影期望与行为的影响研究——2020年度中国电影东南亚地区传播调研报告》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2021年第1期。。

2022年的《中国—东盟视听国际传播十年发展报告》显示,中国是东盟视听节目的重要海外市场,而东盟则是中国视听节目第一大国际市场,双方在影视方面的跨区域合作已经具备深厚的市场根基。自2013年以来,在相关政策支持下,多层级、多类别的中国—东盟电影展映活动已相继举办,包括已举办4届的“澜湄国际电影周”、首届“中国—东盟电影文化周”及“中国—东盟电影共创发展论坛”、“中国(福建)—东盟电影周”等。可见,从开展产业合作到创建学术交流平台,中国与东盟在电影领域的合作联动已步入一个更宽广、更紧密的新阶段,而作为合作重要载体的中国与东盟各国合拍片也迸发出了新的活力。

在共建“一带一路”的十年间,中国—东盟合拍片出现了哪些变化?合拍片的传播效果如何?面临何种瓶颈或困境?从这些问题出发,本文对中国—东盟(主要是中国内地与东盟)合拍片的历史及现状进行了统计梳理,进而借用共情传播这一理论工具探析其传播效果,力求针对其中的不足给出切实可行的提升之策。

二、中国—东盟电影合拍:成效与困境

中国与东盟国家的影片合拍 《中外合作摄制电影片管理规定》(国家广播电影电视总局2004年7月6日发布)指出:中外合作摄制包括联合摄制、协作摄制与委托摄制三种形式。本文所探讨的合拍片仅指联合摄制,即由中外双方共同投资、共同摄制、共同分享利益及共同承担风险这一形式。堪称历史悠久,最早可追溯至1987年上映的中菲合拍片《苏禄国王与中国皇帝》,该片以厚重的历史与战争叙事书写了中菲两国世代交好的历史传奇故事,开启了中国与东盟的合作制片史。根据国家电影局、中国电影合作制片公司等机构公开发布的数据进行统计可知,截至2023年8月,中国(只计中国内地、中国香港)与东盟合拍片已有48部。在这些影片中,2013年以前的共20部,合作国主要是新加坡、泰国、马来西亚、越南和菲律宾5个国家,其中与新加坡合作最为密切,中新合拍片共有8部。此外,中国内地、中国香港与东盟各国的合拍片数量相当。

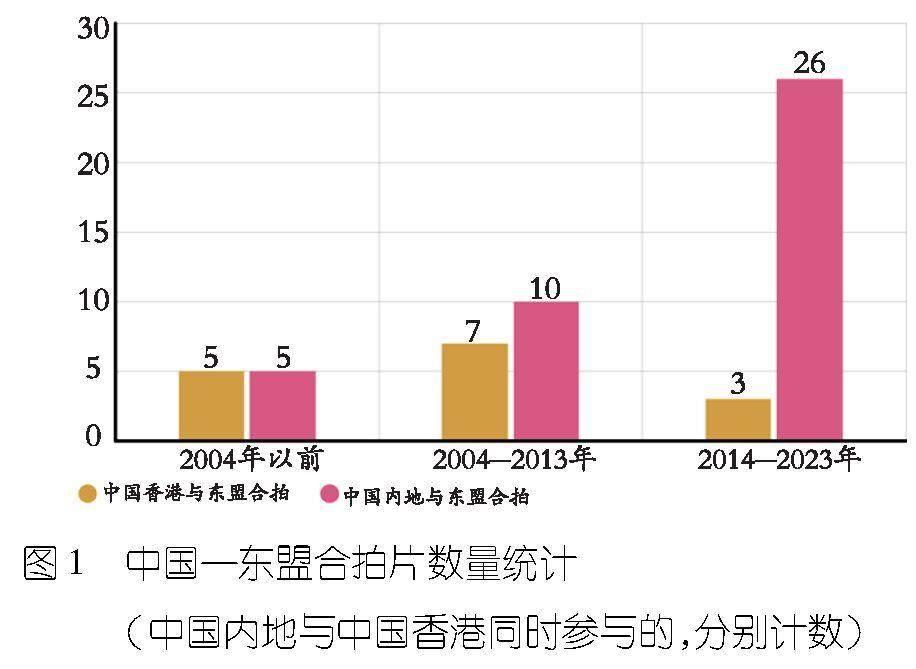

提出“一带一路”倡议的2013年,是中国—东盟影片合拍承前启后的历史节点,这体现在合拍片数量、合作对象国、合作主导方等方面均呈现出明显变化(见下页图1、图2)。具体来说,其一,合拍片数量显著增加。2014年至2023年这10年间,共产出合拍片26部,超过此前27年的数量总和。其二,合作对象国扩展,出现了首部中印尼(2016年)、中老(2016年)、中柬(2019年)合拍片。除继续巩固与新加坡的合作优势外,电影业迅速崛起的泰国开始成为中国电影最重要的合作伙伴,中泰合拍片占比已高达约54%。其三,中国内地取代一贯注重南洋电影市场开发的中国香港,成为中方的合拍主力军,与东盟的合拍频次明显超越后者。

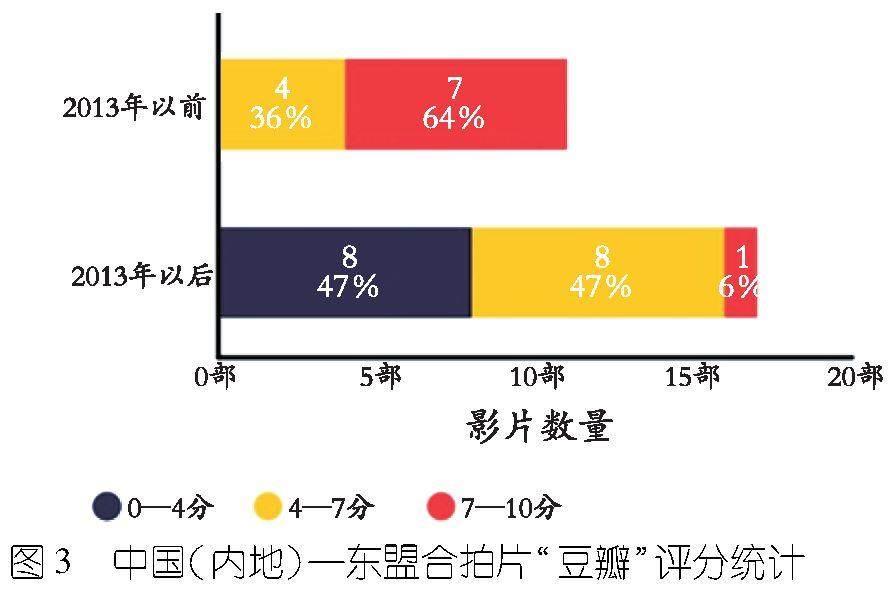

但另一方面,据“豆瓣电影”“猫眼专业版”“IMDb”等影视类专业网站的评分及观影人次看,2013年之后的合拍片品质与传播效果与其数量及热度的提升形成了鲜明反差。以“豆瓣”为例,如图3所示,在进入其有效统计的17部中国(内地)—东盟合拍片中,未达到“及格线”的影片高达16部,平均得分仅4.5分(满分10分),超过半数影片不足4分,评分在7分以上的仅有一部《清莲池》。在已有评分的影片中,截至笔者统计时,评分人数最多的为《闺蜜2》(25185人),最低的为《狂战》(302人),人数破万的仅2部,近半数影片的评分人次不足一千。就公开发布的票房数据看,最高票房为人民币6435万元(《闺蜜 2:无二不作》),最低仅2万元(《再见巨人》)。2023年8月22日上映的中泰最新合拍片《湄公河巨兽》(又名《怪兽湖》),上映3天后仅5343人次观看,累计票房仅18.19万元,“豆瓣”评分低至3.6分。而相比之下,2013年以前的合拍片,评分达到7至8分档次的有超过半数之多。

评分普遍低迷,口碑频频“扑街”,观影人次持续下降——这固然不能排除电影消费门槛提高、观众成熟度不断提升等因素的影响,但究其根本,仍当归责于多数影片自身品质不高和传播失效。若在共情传播视域下进行复盘,可以看到其中部分合拍片已在尝试采取共情策略并积累了一定的经验,但就整体而言,其病症或说瓶颈无疑仍有待剖析和反思。

三、共情传播视域下的

中国—东盟合拍片复盘

“共情”最初被用于描述个体对艺术作品的共鸣,后逐渐受到哲学、社会学与心理学研究的广泛关注,通常解释为“个体基于对另一个人情绪状态或状况的理解所做出的情感反应,这种情感反应等同或类似于他人正在体验的感受或可能体验的感受” 陈武英、刘连启:《情境对共情的影响》,《心理科学进展》2016年第1期。。共情理论被引入传播学研究领域后,又从关注个体之间的关系发展至探讨个体与群体、群体与群体之间的关系。学者们或通过研究人类心理机制和情感体验探讨共情在传播中的作用和影响,将“共情传播”理解为“共同或相似情绪、情感的形成过程以及传递和扩散的过程” 赵建国:《论共情传播》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2021年第6期。,或从实践角度探究共情路径与共情策略如何推动传播的发展,将“共情传播”定义为以共情促传播的能力与策略。笔者将综合吸纳相关研究成果,聚焦2013年以来的中国(内地)—东盟合拍片,着重从文本层面总结其共情传播成效,并且剖析其症候。

(一)经验与成效

在对接合作国优势类型、采择观点与互认差异、书写共有记忆等方面,部分中国—东盟合拍片探索出了共情传播的可行之策。

1对接合作国优势类型,铺设情绪前提

从共情角度看,类型化叙事暗合共情传播逻辑。类型电影是经营者、制作者、文本、观众之间的反馈交流系统 参见路春艳:《类型电影概念及特征》,《北京社会科学》2005年第2期。,是制作方的商业预期与观众的集体无意识共同书写而成的。在循环往复的交流中,类型电影发展出了一套程式化的情节点设置、人物塑造、主题传达及视听符号系统,其目的就在于通过熟悉的场景、情境、价值观将观众充分缝合进叙事系统,引发情绪感染,按下“共情开关”,达成移情效果。

2013年以来的中国(内地)—东盟合拍片,九成以上采取了类型化叙事模式,“爱情”“恐怖”“动作/冒险”和“喜剧”这四大类型组成了其基本面貌(见图4,注意有的影片属于复合类型,因此该图中的影片总数多于前述的26部)。其中,爱情片占最大比重,达32.4%,以《拆散专家》《柬爱》《占芭花开》《再见,在也不见》等为代表;其次是恐怖片,占比27%,以《恐怖将映》《妖医》《还魂之迷失曼谷》等为代表;第三是动作片,以《狂战》《怒海营救》《湄公河巨兽》等为代表,占比21.6%。

探究这四种类型的选择动因,可见一个主要特征是与合作对象国的传统或优势类型相结合,譬如爱情片是与新加坡优势类型的结合,恐怖片、动作片是与泰国优势类型的结合。一方面,这种选择可以充分借力于合作方的电影工业基础和制作优势;另一方面,这四种类型本身也具有较高的“大众通行度”,均属较易快速生成情绪感染的类型,可作为合拍片链接多地观众的优选通道。以中泰合拍片中最为常见的恐怖片为例,自《鬼妻》之后,该类型就在泰国迅速发展崛起,成为极具地域特质的东方恐怖电影代表之一。对泰国本土观众而言,与原始/“前现代”的自然崇拜、鬼魂崇拜和巫术崇拜相结合发展而来的恐怖片,其类型元素携带着颇具共通性的共鸣诱因。而对中国观众来说,“泰式恐怖”业已成为一个醒目标签,承载着对“神秘近邻”的想象,正如《消失的她》《误杀》《孤注一掷》等影片均将故事背景设定为东南亚并将该区域想象为神秘危险的法外之地那样,来自异国的未知恐惧有效铺设了类型预期,进而凭借一套既定的视听符码直接作用于观众的感知,使观众得以越过文化门槛快速受到感染。在《育婴室》《还魂之迷失曼谷》《妖医》《看不见的小孩》等影片中,黑夜中蛮荒的热带丛林、封闭空间内的“灵异”事件、被“鬼怪”追逐与逃脱等场景或情节反复出现,用来引发观众的视听沉浸感与情绪共享。

共情传播理论认为,情绪感染通常发生在情感共情与认知共情之前。借力于合作国的优势类型并植入一套符合类型期待的既定符码,为此类合拍片实现共情传播打下了一定的基础。

2.以互认差异或采择观点推动认知共情

研究者认为,共情可区分为情感共情、认知共情和联想共情三个维度。 Lijiang Shen,“On a Scale of State Empathy during Message Processing,”Western Journal of Communication 74,no.5(2010):504.其中,认知共情不仅包含对情绪信息的识别,还包括观点互认与采择,即认识、理解和采纳他人的观点。一些中国(内地)—东盟合拍片站在尊重差异、观点互认的表达立场上,不同程度地推动了认知共情。

其中,爱情电影大多遵循以爱情弥合文化差异、以沟通跨越差异的叙事逻辑,通过对爱意的萌发、情感的深化、爱情归属的选择等环节的表现来表达两国民心相通这一主题。《爱在零维度》《柬爱》《占芭花开》等影片都传承了始自《河内,河内》的跨国爱情叙事传统,将爱情上的悲欢离合与国族间的友好进程缝合起来——语言、习俗、文化等差异横亘于老少两代男女主角的爱情之间,但上一辈求而不得、难以终成眷属的遗憾往往经由年轻一代相互沟通理解、努力克服差异得以弥补;通过两代人命运的比较和对当代爱情选择的肯定,影片在一定的传播范围内推动了不同国家观众之间认知共情的生成与蔓延。

位居第二大类的恐怖片,在观点采择上主要表现为反复采纳东南亚民众普遍信奉和认同的价值观,植入共识共享的文化符码。几乎在所有的恐怖片中,恐惧都缘起于在世间的“因果未了”,例如《育婴室》中两代人的因果纠葛,又如《恐怖将映》《还魂之迷失曼谷》中因见死不救而滋生恶果的情节——影片的主人公无一不在恐惧中等待着“因果”的审判,而人物的最终选择和归宿,一再诠释着善必胜恶、“报应循环”等主题。

此外,动作片也在主题表达或情节设置上融入了尊重差异、互认观点的理念,如《湄公河巨兽》通过互相救援的情节安排,向观众传递出不同观念可以并存的认知逻辑。

尤其值得一提的是纪录影片《清莲池》。该片虽然手法和技术上简单,却在传播中产生了较强的共情效果,其独到之处在于采取对话方式促进了沟通交流,以“平视”模式体现出对不同群体差异化观点的尊重。影片聚焦中泰两国不同文化背景、不同年龄阶段的女性情感,且并未选择耸人听闻的事件去迎合窥私欲,而是以平等之爱与人文关怀跨越文化差异、观念差异,平和客观地还原出生活的真实面貌。在创作者与观众沟通这个层面,影片采取由导演带领观众对异国现实展开探寻的方式,通过拍摄者的介入式提问将观众代入与被摄者进行交流的位置,产生了一种“我”在提问、“我”在倾听的对话感。在影片内的边缘群体与影片外的大众群体的沟通这一层面,影片并未刻意渲染矛盾冲突以凸显边缘群体情感与生活状态的特殊性,而是通过日常性、生活化的场景将大众刻板认知中的“不寻常”群体呈现为一个个“普通的正常人”,使观众产生“她们也在过和我们一样的生活”的共情体验。泰国导演陈清銮以随方就圆、从容温润的表达立场邀请观众参与平等对话,在引导观众理解情感的同时推动了观众们的理性认知。

3.书写集体记忆与共有经验,启发联想共情

联想共情涉及与他者的社会联系感,且需要个体的、他人正在经历的替代体验,以作为共情反应的功能基础。 参见Jean Decety,Philip L.Jackson,“The Functional Architecture of Human Empathy,”Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews,no.2(2004):71-100.相比于情感共情与认知共情,联想共情作为共情的第三个维度,受到的关注相对较少 参见Mark H.Davis,Empathy:A Social Psychological Approach(New York:Routledge,1996).,但在情绪感染、情感共鸣与观点采择的基础上表达共同的体验或记忆,会引发更深层次的联想共情。在一些中国(内地)—东盟合拍片中,联想共情的烛火就闪动于对集体性、共通性记忆的书写之中。

历史之殇、重建民族主体性的普遍焦虑、现代性同质化危机,或是深埋在中国和东盟各国民众的共有记忆中,或是汇入集体性情绪和社会心理潮流。在若干触及创伤叙事的合拍片中,对集体记忆或共有经验的书写也已初现端倪。其中,既有直接表达创伤记忆的影片,也有将创伤痕迹暗藏于文本背后的影片。前者如《怨灵2》《妖医》《看不见的小孩》对现代家庭解体和中产的焦虑有所呈现,主人公通常怨起于家庭创伤,进而将创伤的痛苦再现为恐惧与死亡;又如《占芭花开》,通过两代人的不同爱情境遇,带出中老两国曾共同经历的战争创伤;再如《再见,在也不见》通过三段建立在亲情、友情、爱情命题上的故事诠释出心灵咫尺天涯、情感隐忍割裂、灵肉分离的现代性之痛。后者如《怒海营救》《狂战》将被西方霸权主义入侵的历史伤痕暗藏于受到境外危险势力威胁的叙事明线中;又如《再见巨人》《星溪的三次奇遇》《柬爱》将后殖民语境下的身份焦虑和精神寻根过程缝合在跨国背景下的青春成长叙事及爱情叙事中。

对群体性记忆与共通经验的回应,增强了观众与影片中人物的社会联系感,从而成为触发联想共情的叙事“机关”。通过追溯、重构创伤事件并将创伤体验外化,这些影片也不同程度上召唤了创伤亲历者、幸存者通过观看电影来抚慰、疗愈和超越创伤,扩展了受众面。

(二)病症与瓶颈

就整体而论,近十年的中国(内地)—东盟合拍片存在共情流于浅表、共情体验断裂、“共情带宽”不足等通病,其传播效果也还有很大的改善空间。

1.共情诉求流于浅表

仅仅靠引发情绪感染并不足以完成一项成功的传播实践。能否促成情感共鸣、认知共情与联想共情,才是检验传播效果的关键。

近年的中国(内地)—东盟合拍片少有能够引发综合共情效应的。即使传播效果相对胜出的恐怖片,也基本停留在以直接的外部手段强化情绪刺激这个层面。情绪共享固然是共情的必要条件,但却并非充分条件, 刘聪慧、王永梅、俞国良、王拥军:《共情的相关理论评述及动态模型探新》,《心理科学进展》2009年第5期。一部影片要成功引发观众的深度共情,绝不能只依赖刺激视听感官的表层元素的堆砌或视听炫技。正如有路有车不等于就是公路片,每一种成功吸引大量观众的类型电影,都有使该类型得以生成并维持长效运作的文化认同与价值观支撑。然而,环顾近年中国(内地)—东盟合拍片,鲜少见到合拍类型片在文化意义、社会意义等方面的建树。

这些作品对异国文化、地域元素的运用可谓做足功夫,但大多是游离于叙事情境之外、可替换/可复制的符号叠加,非但无助于故事的完整表达,反而致使叙事链被切碎, 有碍观众进入深度移情状态。例如,《占芭花开》中的老挝寺庙景观,《柬爱》中金边、吴哥窟、西哈努克港的异国情调,《越囧》《闺蜜2》中的胡志明市粉红教堂、芽庄黄金海滩和奥黛(越南传统民族服装),虽然在视觉层面得到了不遗余力的良好呈现,但相关场景既未揭示人物情感或心理的因果关系,也未与情节推进或主旨表达产生有机关联。

经由创伤叙事对共有历史记忆和现实经验进行链接的做法,虽已释放出共情意愿,但其缺憾一是仍属小范围内的初步尝试,二是对形成创伤的社会根源、心理症结仍缺乏深度开掘和完整表达。

2.共情效力撕裂

在上述四种主导类型中,除恐怖片依托合作方的优质资源、类型基础得以形成较高认知度并发挥一定的类型运作效力外,爱情、动作、喜剧这三类在类型化运作方面尚欠缺火候,缝合效果不尽人意,未能卸除观众的情感和认知防线。

即使对恐怖片而言,缺乏新意的情节设计、不合情理的人物言行,也往往会削弱影片叙事编排的缝合效果。譬如,八成以上的恐怖片中都有心理医生角色的设置,冲突基本依靠主人公的创伤应激和心理疾病来推进,继而依赖骤然醒悟或治愈来制造突转;为了营造悬疑恐怖氛围,影片也常滥用主观视点镜头以及幻觉、梦境、鬼怪等元素来故弄玄虚。爱情片则存在生硬植入命题作文式主题、依赖口号式台词直陈情感的通病。喜剧片中,一些凌乱的逻辑、拙劣的笑点设计备受观众“吐槽”(如《越囧》《拆散专家》)。动作片中,暴力冲突往往缺乏情感铺垫和人物动机,且打斗场面浮夸花哨,极易催生观影疲劳(如《狂战》《湄公河巨兽》)。至于“豆瓣评分”低至4分以下的影片如《拆散专家》《越囧》《闺蜜2》等,大多存在情绪过火、节奏把控失当、逻辑破绽百出、情节荒腔走板、表演生硬、视听手段乏善可陈等问题,甚至出现场景失真、细节穿帮等硬伤,造成了对观影体验的严重干扰和破坏。

如此种种,为共情制造了诸多障碍,导致共情关切、共情体认无从产生,共情体验难以得到延续、贯通和深化。

3.“共情带宽”不足

共情点设置、共情面触达和共情手段运用,共同构成一部影片的“共情带宽”。本文研究的合拍片大多存在“共情带宽”不足、共情信息载量过低的问题。

在共情点设置上,一个显而易见的问题是新意匮乏、低效重复,具体表现为主题陈旧、议题与时代脱节、情节高度同质化、共情点设计如出一辙、角色设置的标签化色彩(不乏偏见)较浓等。除恐怖片的情况如前所述外,爱情片则几乎都将主题锁定为“以跨国爱情见证两国民心相通、世代友好”;在人物及情节设置上,多为中国男性邂逅异国女性,继而不懈追求,且往往有中国女性作为配角来衬托出异国女性的温良坚定;在误会或障碍设计上,则仍在运用家长阻挠、信件截留、意外车祸等陈旧桥段(如《占芭花开》《爱在零纬度》《柬爱》)。

在共情面向上,对上述四种类型的高度依赖使这些合拍片的受众面主要局限于年轻群体。由于缺少基于性别、年龄、族群等特征的受众细分,它们未能匹配、连接具有不同情感诉求的更多观影群体。例如,在东南亚人数可观的华裔移民群体,无论是作为银幕上的角色还是银幕外的消费者,都没有受到充分重视和回应。《柬爱》《爱在零纬度》虽以华人男性为主角,但这些角色或是被派遣至当地工作的人,或是作为过客赴当地游历者,并非世代生活在东南亚土地上的华裔移民。

在共情手段上,不少此类合拍片中存在场景粗制滥造、特效低劣等问题,视听技法也乏善可陈,经常依赖人物台词进行空洞的概念式宣讲或生硬的情感表达,脱离了产生共情的情感与心理机制。

四、中国—东盟合拍片前瞻:以共情合塑命运共同体

中国与东盟山水相连、人文相通,民族渊源深厚,但另一方面,政治格局变动、地缘矛盾等因素也导致了一些文化抵制和关系不稳定现象——认同与抵制相交混构,反映了双方交往中的复杂现实。在此背景下,共情有难点也有阻力,但也正因如此,共情传播才更凸显其价值。

面向未来,中国与东盟合拍片应从建立共情思维、加强共情叙事、打通共情链路等方面着手突破传播瓶颈,力求以光影促进人心相通、以情感连接跨越文化藩篱、以共生共赢为内在驱动力合塑命运共同体。

(一)寻找共情基因:基于互认与联结

推动现实改变当以更新思维为前提。合拍不是单边行为,而是双向选择,其要义不在于强调各自的独特性,而在于互认互通、交融联结。国际传播中的共情,以满足人类共通的情感需要为核心诉求,故要求超越自我与他者的区隔,搁置差异与分歧,“通过培养关系性共情,增强个体的跨文化理解能力……从而建立跨群体的联盟” S.DeTurk,“Intercultural Empathy:Myth,Competency,or Possibility for Alliance Building?”Communication Education 50,no.4(2001):374-384.转见钟新、蒋贤成、王雅墨:《国家形象的跨文化共情传播:北京冬奥会国际传播策略及效果分析》,《新闻与写作》2022年第5期。。因而,中国—东盟合拍片的共情基因,须从双方的历史连接处和相似的现实境遇中去寻找,从共享的记忆、共历的困境、共有的期盼与共同的想象中去寻找,以共通求共鸣,以共鸣促共情。

回顾历史,中国与东盟诸国存在许多共通之处。其一,东南亚区域是海外华人第一大聚居区域——在新加坡,华裔人口比重超过七成,在马来西亚,华人数量约占总人口的22%,在泰国,华人占比约为12% 数据来自各国人口普查、统计局和相关机构。。从外在生活方式到内在情感模式、价值取向,他们与中国本土民众颇有相通之处,面向他们讲述代际冲突、伦理情感、故土之恋、家国之思、离散之痛等相关故事,不失为可开掘的共情切入点。其二,中国与东盟各国共饮一江水,同顶一片天,在历史长河中孕育出了相通共享的文化并绵延至今,儒学思想和佛教文化影响下的族群个性诸如温柔敦厚、重孝崇教、坚守道义等,以及共同信奉的价值观诸如惩恶扬善、众生平等、因果对应等,经世代流传已沉淀为一种集体性人格。由此,通过小人物的悲欢离合接入彼此共通的情感模式和共享价值观,有助于降低影片的共情门槛。其三,中国与东南亚多国在近代都有长期被列强侵掠、被霸权凌辱的历史伤痛,饱受战争之苦,二战时被日本入侵更是共有的经历,因而,站在公共记忆地带,以血肉丰满的微观叙事与宏大主题建立连接,是合拍片唤起民众广泛共鸣、形成大范围共情效应的可行之径。

观照现实,中国与东盟各国同样存有诸多相似的困境与痛点。譬如,同为发展中国家(除新加坡外),都在自传统向现代转型的过程中遭遇种种时代病症,像如何应对信仰缺失、精神虚无、社会原子化危机、青年失业、家庭解体所带来的挑战,是摆在大家面前的共同难题。而在刚刚走过的“战疫”岁月中,中国与东盟各国彼此守望相助、共抗天灾,留下了无数感人故事。这些,都为合拍片发掘共情效应提供了大量珍贵素材。比如,《中国—东南亚团结抗疫实录》在中国和东南亚播出后引起广泛共鸣,就有力地佐证了关注利益共享和命运共通之于共情传播的强大效力。

合拍片要想面向不同区域观众进行传播,就应以致力寻找共情“模因”为核心理念。但是,互认与联结不等于无视差异与独特性,相反,将中国与东盟各国的不同文化、风情特色有机融入影片,既有利于调动地方感知、增强文本的亲近感,也可望通过具有识别度的美学资源刷新影像表达,助益共情效果的全面提升——这同样应是共情传播的题中之义。

(二)加强共情叙事:着眼于共情文本打造

屡屡未达预期的传播实践提供了一个反思中国—东盟合拍片文本创作的契机,而加强共情叙事已经成为当务之急。

共情思维是根基,共情文本则是载体。缺乏一个完整、精彩的故事,共情的种子就无处播撒、无从依附。只有当观众自愿投入到故事的起承转合、悲欢离合之中,内含于故事中的观念与情感才能不知不觉地转移至观众身心深处。合拍的无论是商业巨制,还是小众文艺片,都必须着眼于高品质共情文本的打造。鉴于类型片在当下电影生产与消费格局中、在中国—东盟合拍片中都占据主导地位,着眼于类型片创作并充分发挥类型效力以提升传播效果,是尤具现实针对性和实操性的纾困之策。

如前所述,部分合拍片已通过自觉对接合作国的优势类型打下了一定的观众基础。但同时,类型过于集中、缺乏对内涵的深度挖掘,亦已成为制约其传播效力的瓶颈,有待我们从如下三方面进行叙事改造。

其一,打破类型固化,拓展类型片种,以更加丰富多样的类型吸引、培育具有不同偏好和口味的观众。前述四种类型的重复生产,某种程度上正是缺乏共情开掘意识的表现,尤其是恐怖类、爱情类合拍片,已陷入类型僵化、创意乏力的境地,亟待诉诸新类型的开发或类型的优化、杂糅,为接入更多样化的题材、回应当代性议题开拓出新的创作空间。更具体地看,彰显地域特质的“黑色电影”、体现各国特色的功夫片、在新加坡和泰国均积累了创作经验的青春电影、取材于英勇事迹的战争英雄片或社会英雄片、表现联手打击犯罪的警匪片等,都是具有共情基因的类型。

其二,加强对类型内涵的纵深开掘,以更鲜活、更具成长性的类型生产,及时地回应大众的情感诉求、文化期待。类型片固然是“梦工厂”,是现实生活的补偿性文本,但以何种角度与尺度介入现实、在“梦境”中将矛盾推进到什么程度,则事关影片的共情广度与共情深度。调动类型化视听元素、搬用既定的叙事套路,固然可以快速、直接地吸引观众注意力并诱发情绪,但不足以与观众建立深层次的情感连接。以人们喜闻乐见的类型化手法包裹大众痛点、投射大众普遍情感、回应民众集体潜意识,才是类型片“席卷”大众身心的奥秘。中国—东盟合拍片要打造出充满人间烟火味的故事、凝聚共识价值与共情基因的故事,就必须持续深化对东南亚各国历史道路与现实境况的理解,对类型背后的文化与心理动因保持敏感性乃至洞察力,而不是乞灵于表层包装、倚重于符号搬演。

其三,通过复合创新优化共情体验,叠加共情效果。比如,可将经典类型的程式与当代议题相结合,以体现时代特征的议题和“痛点”设置来改良类型整体风貌,将与当代民众息息相关的议题及时转化进类型化叙事中;又如,将内容共情与审美共情相复合,运用当代电影工业和媒介技术全面赋能内容传播,调动混合现实、扩展现实等技术手段强化“在场感”,发挥视听语言在人物聚焦和情绪表达方面的共情感染力,基于东南亚地缘特点所交汇孕育出的诗性情感去探索更高阶的美学表达。

如果说类型开掘是推进共情传播的当下路径,那么开展艺术电影合作则是前景规划。商业类型电影和艺术电影作为两种不同的电影传统、电影模式,在叙事规范、影像风格、销售渠道和目标受众方面都有不同指涉, 周学麟、陈旭光:《关于类型电影与艺术电影的对话》,《北京电影学院学报》2018年第2期。开展艺术电影合拍,发掘中国与东盟各国在艺术、美学维度的共情融通的可能性,坚持追求共情传播效力的精进,不失为一条合塑共情文本的可行路径。近年来,中国的电影公司已进入东南亚艺术电影的制片领域,如《白色大厦》《记忆》《佛历2562年的甲米》《热带雨》《野蛮人入侵》等在各大“国际A类电影节”中崭露头角的影片,虽未以合拍片方式出现,但均有中国制片方的加入。中国电影界未来可望与一批拥有艺术电影创作经验且已在东南亚当地及国际影坛上产生一定影响力的文艺片导演开展合作,将东方立场、东方式情感、东方美学旨趣融入合拍片中,探索共情手法,延展共情边界。

(三)打通共情链路:依托于宣发助力

共情传播是一个系统化的传受过程,有赖于宣发打通共情链路、获取共情反馈。

目前,中国—东盟合拍片在宣发环节普遍存在一些问题。我们在东南亚地区缺乏既能够主导又能够长期合作的发行放映体系。由民营资本发起的合拍项目受限于成本低、媒介资源整合不力等因素,宣发声势微弱,传播声量不足,如《追梦高棉》《相信有一天》等影片即使在国内最具覆盖面的“豆瓣”“猫眼”等文艺评论平台上亦无迹可寻。而由政府或其他公立机构主导的合作项目,则通常采取“自上而下”的宣发方式,如改编自“东南亚电话诈骗”事件的中柬合拍片《牺牲者》(2018)、纪念中柬两国建交六十周年的《圣地曙光》(2019)等,但这类作品的开拍和上映信息仅见于零星的官方报道,在网络上几乎无关注度、讨论度可言。因此,改变宣发思路、借互联网之力更新宣发及播映方式、加强与合作国发行放映体系的联动合作等均须提上议程,以便为观众及时接触影片提供充足的信息渠道,以通畅的共情链路助力影片传播。

此外,宣发还应充分重视采取差异化策略将效果落到细处、实处。东盟各国在电影政策、电影文化生态、类型片生产传统、观众消费偏好等方面都有差异,需要在进一步区分的基础上采取更有针对性的宣发策略去优化共情传播效果。比如,谨慎选择在各国的发行时机,积极参与合拍国的电影节、电影展映、电影论坛活动等。

结 语

“一带一路”倡议为中国与东盟的电影跨区域合作创造了宝贵机会,共情传播也蕴含着美好的愿景。然而,在“一带一路”倡议提出十周年之际,复盘中国(内地)与东盟国家合拍的影片,可见其传播工作仍任重道远。以共情传播为新理念、新方法,以共情效果为目标导向,有助于为提升其传播效果进献增益之策。这不仅是优化中国电影产业发展、提升中国电影国际传播效力的需要,对加深中国与东盟的文化交流进而夯实人类命运共同体亦不无裨益。

诚然,共情传播并非朝夕可就,一切皆须长期跋涉探寻:共情思维有待认知格局的拓展,共情体认须扎根于现实土壤,共情叙事须付诸一次次探索实践,共情链路的打通也要应对多重实务问题。这既离不开国际政治、文化生态的良性运转,更离不开中国与东盟电影人的持续接力。

Analysis and Prospective Thinking on Empathic Communication of China-ASEAN

Co-produced Films under the Background of the “the Belt and Road”

Hu Lihong and Bao Yanru

Abstract:The Belt and Road Initiative(BRI)provides a new opportunity for China and ASEAN to carry out cross-regional cooperation in the field of film,and promoting the empathic communication of China-ASEAN co-productions has become an important way to practice the concept of win-win cooperation.Focusing on the China-ASEAN co-produced films from 2013 to 2023,we can summarize their effectiveness and analyze their symptoms from the perspective of empathic communication.In response to issues such as “superficial demands for empathy”,“tearing apart the effectiveness of empathy”,and“insufficient bandwidth of empathy”,solutions can be proposed from three aspects:“searching for empathy genes based on mutual recognition and connection”,“focusing on text to strengthen empathy narrative”,and “relying on publicity to help connect empathy links”.

Keywords:China-ASEAN;co-produced films;empathic communication;film dissemination