镜像、想象与互文:农民画中农民形象变迁的视觉修辞

王莉

[摘要]中国农民画记录着近七十年的社会变迁,也隐含着基层群众反观自身的方式。通过考察在农民画传播历程中有代表性的江苏邳县农民画、陕西户县农民画、上海金山农民画及全国农民画展作品中的农民形象,可以发现中国农民画的“家”“族”符号特色明显。结合文本分析及对农民画家的深度访谈,可知创作者以镜像、想象及互文等修辞策略在作品中隐含了国家的在场,表现了家人、族人与国家的命运是不可切割的共同体。研究农民画中农民形象的视觉修辞,有助于理解中国农民画及其传播的独特视角。

关键词农民画 农民形象 镜像 想象 图文互译

顾恺之曾指出“画人最难” 王菡薇、刘品:《历代名画记注译与评介》,中华书局2021年版,第14页。,因为画人要考验以“形似”兼具“骨气”的绘画技法。然而,被文人绘画视为最难画的“人”在农民画里不仅极为普遍,且特色鲜明。农民画发端于20世纪50年代,迄今已有数十万创作者,有100多个画乡遍及20多个省/直辖市/自治区 胡绍宗:《历史折叠处的精微:中国农民画文化主体的自觉与成长》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2021年第1期。,是中国的乡土语境孕育出的一种独特的美术文化现象。虽然这一概念的内涵仍有争议,即它究竟是“一个画种” 温小兴:《“城镇化与农民画发展路径”全国学术研讨会综述》,《民族艺术》2016年第2期。、“一个风格” 孟凡行:《复杂实践的简单理论化——农民画研究批判》,《学术研究》2020年第5期。、“一种说法” 徐艺乙:《关于农民画》,《赣南师范学院学报》2016年第4期。、“一种亚民间文化” 郎绍君:《论中国农民画》,《文艺研究》1989年第3期。,还是“一种传统美学的现代转化” 郑土有:《农民画:中华传统美学精神的继承和延伸》,《中国艺术报》2016年10月31日第8版。、“一种艺术传统的再生产” 周星:《从政治宣传画到旅游商品——户县农民画:一种艺术“传统”的创造与再生产》,《民俗研究》2011年第4期。,又或是“政治、经济、知识规训产物” 储冬爱:《想象的农民与农民的想象——龙门农民画的规训与传播》,《民族艺术》2018年第3期。、“政府、精英、草根角力的结果” 郑土有:《三种力量的互动:中国农民画艺术的生成机制》,《民间文化论坛》2014年第1期。、“全球化、地方主义、文化资本杂糅的奇拉美现象” 徐赣丽:《当代民间艺术的奇美拉化——围绕农民画的讨论》,《民族艺术》2016年第3期。仍在热烈讨论之中,但其反观自身的呈现方式无疑已不可忽视,且这一“内在视角”对我们理解农民画的形式意义尤为重要。那么,农民画创作者是怎样表现自身的?其表现是否具有独特性?其中的农民形象可以表达何种意义呢?

一、中国农民画中农民形象的变迁

20世纪50年代,我国开展了第一个五年计划,农业合作化运动也在政府的引导下迅速在乡村基层社会推行。其间,如何面向文盲率尚较高的农村群众快速有效地宣传党和国家的政策和思想,是具体操作层面的一个重要课题。在苏联社会主义建设模式和经济支持的影响下,1954年,苏联模式的“农村俱乐部”开始在中国推广,而绘画是这类俱乐部活动的主要内容之一,因此这一时期产生了大量农民生活题材的年画、版画、漫画、连环画、剪纸。1955年,由农民画的画出现在江苏邳县的田间地头,当时被称为“鼓动画” 付小彦:《社会事件中的邳县“农民画活动”与“农民画”——以大跃进年代为核心的邳县“农民画活动”个案研究》,硕士学位论文,中央美术学院,2007年,第24页。。学界公认的“第一幅农民画”《老牛到社去告状》是那一年邳县陈楼乡新胜一社的墙画。农民画专家郑土有为农民画发展界定了三种模式——“邳县及束鹿模式、户县模式、金山模式” 郑土有:《三种力量的互动:中国农民画艺术的生成机制》,《民间文化论坛》2014年第1期。,分别对应于20世纪50—60年代、70年代、80年代及其后的时间段。笔者利用两年时间,收集了这些时段内公开发表的上千幅农民画作为资料,由此也确实整理出三种模式的农民画作品,下面先对其中的农民形象作一简要介绍。

[HT14.K](一)邳县农民画中的农民形象

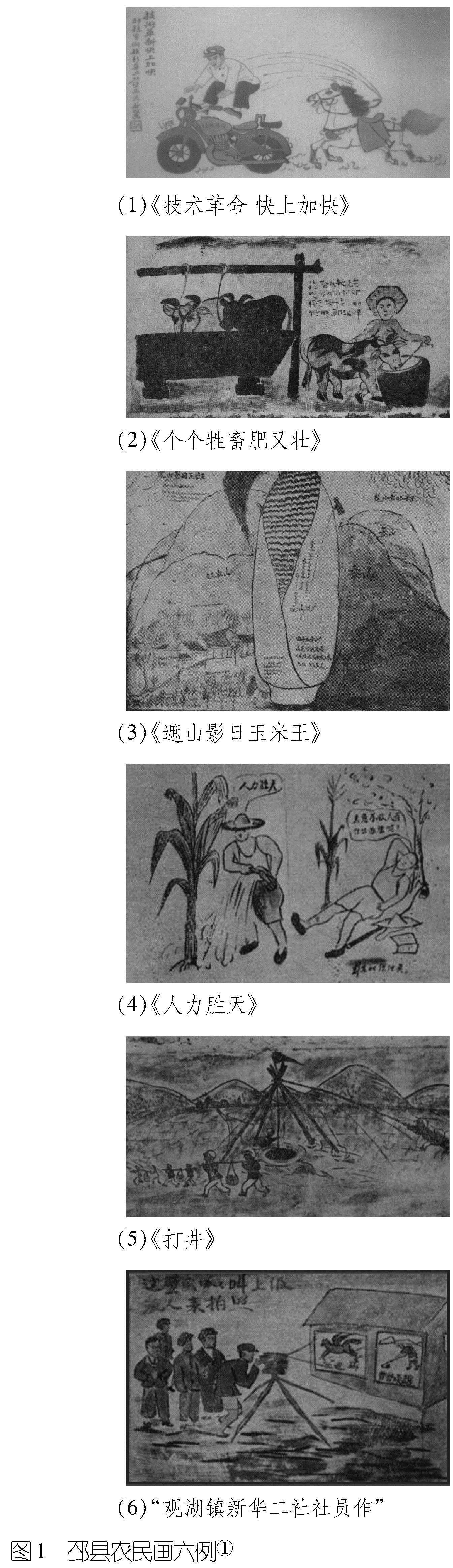

20世纪50—60年代的农民画作品资料相对较少,《美术》期刊发表的17幅江苏邳县和河北束鹿的作品较有代表性。这一时期作品因多为壁画,在绘制技术上只能以线条勾勒为主,又受照相和印刷技术局限,仅以黑白图片形式保存至今,部分作品(如表现“摄影活动”的)名字不详,被记录者描述为“观湖镇新华二社社员作”。我们看到,在这些作品中,男性人物占多数,还有身着军装且表明身份的男性,人物姿态多样,跳跃、躺卧、弯腰等形态较为明确。

从人与物的结构来看,农民形象本身在这些作品中处于次要地位,画面中的粮食被画成“大王”的形象,树立于广阔的空间中,农民形象似乎只是一种点缀,即使去掉了也不影响画面的实质。但是从画面中阐释图像的文字信息来看,“人力胜天”“快上加快”“遮山影日玉米王”及“气死天来吓死神,亩产千斤全靠人,庄稼旱了打井浇,千万别依天和神,只要旱井打得好,保证秋产双千斤” 葛路:《邳县壁画欣赏短篇》,《美术》1958年第9期。

等口语化文字已经将游戏性的宏大修辞和极富想象力的形象融为一体,投射出当时洋溢在农民身上的乐观的精神气质。

(二)户县农民画中的农民形象

20世纪70年代留存的农民画作品也不是很多,笔者通过画册《美术作品介绍》 《美术作品介绍》(第三辑),上海人民出版社1974年版。及左汉中农民画馆藏作品 左汉中主编《中国现代美术全集·农民画》,湖南美术出版社1998年版。共找到13幅。户县农民画是在社会主义教育中成长起来的,在经过当时的西安美术专科学校的专业教师的专门培训之后,户县农民画有了透视和结构表现的基础,更充分地展现了农民表情和动作的细节。因其接近专业画家的画法在农民画中显得特立独行,户县农民画也数次代表中国赴西方国家展出。

从一些有代表性的作品的画面信息可以看出,户县农民画多有对俯视的大场景的表现,同时未出现对农民想象的表现。这些作品中的农民形象结构比例准确,服饰有花纹与褶皱的细节,涉及场景多为田间、庭院、畜棚、银行,涉及行为有学习、开会、练枪、存款等,另有隐喻政治学习与经济状况的符号,即书和钱。此外,《打井》中还出现几个干部模样的人物正在摊开的纸上研究工作。这些作品大多表现了20世纪70年代农村基层人民集体活动的场景,从画中的服饰和举动,以及作品标题来看,这一阶段的农民呈现出严肃、积极、务实的精神状态。

(三)金山农民画中的农民形象

笔者收集的上海金山农民画作品共72幅,其中最早的是1978年曹秀文的《采药姑娘》及曹金英的《鱼塘》。同时,笔者也选取1983年、1996年、2010年、2020年等不同时期的作品考察其中的农民形象。分析表明,这里的人物形象以女性农民居多,其服饰多用鲜艳的对比色来表现。在构图和颜色上,除了《采药姑娘》为特写,《鱼塘》为单色之外,基本都是色彩丰富、人群密集的形式,以“场景大、人物小”为特色,这种特色在《盖新房》《风筝比赛》《江南春早》等作品中有突出体现。吕亚萍的《欢天喜地奔小康》与葛柱兴的《小康苑的幸福生活》甚至出现了现代主义的影子,分别出现了“一人两面”的设计及大眼睛的皮影风格。总之,金山农民画中的农民形象总体呈现出年轻女性的气质和悠闲自得的情调,这或许与靠近大都市的地理特点有关。

通过以上几组典型例子可见,近70年来中国农民画中的农民形象既是具体的,也是流变的。邳县的作品表现的多为男性,他们动作幅度大,具有阳刚化的活力;户县的作品通过表现学习、开会、练枪等场景,充分呈现了严肃务实的中年状态;金山的作品中人物衣着鲜亮,多为放风筝、跳舞、享受濛濛细雨等状态,表现了更偏休闲化的状态。从画面人物与空间结构的关系来看,60年代的邳县农民画中人物经常变形并缩小为粮食形象的点缀,70年代的户县农民画则以人物为主去设计场景,80年代及其后的金山农民画则更倾向于让人物与场景协同,产生装饰性的效果。可以说,不同时期农民画中的农民形象及其呈现出的精神气质各有特色,也反映了不同的时代特征在不同片区的多个侧面。

二、农民画中农民形象的

符号谱系

符号“是携带意义的感知” 赵毅衡:《重新定义符号与符号学》,《国际新闻界》2013年第6期。,农民画中的农民形象亦有其突出的形象符号,而这种符号的谱系又与“农民”的概念密切相关。农民画要画农民,已经成为一种共识,但“农民画”中的“农民”究竟指的是主体还是对象,仍可深入探讨。毋庸置疑,艺术作品的归类不像人的户籍地归属那样边界清晰,具体的一幅农民画作品也无法仅以创作者的身份作为判别标准。乡村在变,农民在变,目前的农民画创作主体已经“不再(只)是种地的农民,变得复杂” 徐艺乙:《关于农民画》,《赣南师范学院学报》2016年第4期。起来,有多种身份和职业的人加入其中。当然,总体而言,自认为是农民画创作者的人多数仍然生活在基层,受绘画技巧的限制,其农民画中的农民造型大多较为简单,并无过多细节,此种独特形式曾被视为无透视、平铺直叙的“单摆浮搁”风格(出自笔者对天津的农民画作者丰爱东的访谈内容,2022年4月27日)。通过画中农民的面貌、服饰、动作等,可判断其年龄段、行动内容及具体职责。基于此,农民画中有两类农民形象符号较为显著:一类为家庭符号,具体表现为母亲、老者;另一类为族群符号,具体表现为家人、族人。

(一)母亲、老者

在笔者收集的农民画样本中,女性形象出现更多,而且与年画中的“女娃娃”形象、“月份牌”中的“都市摩登女性”形象、宣传画中“淡化性别” 姚霏、马培:《抗战宣传画中的女性形象研究》,《妇女研究论丛》2015年第4期。的革命女性形象相比,多为带着孩子正在劳作的妇女形象。笔者通过查询图书馆资料,发现一幅早期的较为清晰地描绘女性的农民画作品,该作品发表于《民族画报》1959年第1期的“农民诗画”栏目,并未署作者姓名,仅在说明文字段落里提到系“云南大理东风人民公社周成大队队员作品”,画面右上方标题为“打破迷信创奇迹,丰收高产放卫星”(图4)。此画中身着黑色的少数民族服饰的女性怀抱着一幼儿。就笔者所住的广西而言,最早可查的作品是1974年发表在《广西日报》(1974年11月3日第4版)的黄庭松的作品《精选肥猪给国家》(图5),该作品中身着鲜艳服装的女性身旁依偎着幼儿。由此推断,在农民画发端时期,其中的女性形象多与幼儿共同出现,第一批农民画家在描绘母亲形象时也较多采用母子同在的设定。直至2020年,广西黎学程的作品《买辆新车奔小康》(入选了全国农民画展)的画面前景中,依然有女性手牵幼儿的形象,只是举动变成了观看红色的新车(图6)。

再来看老者形象。相较于在当前商业传媒中经常处于弱势的老人形象(比如影视剧中 参见吴定勇、王积龙:《浅析美国媒体老人形象问题》,《国际新闻界》2007年第4期。和广告形象中 参见景军、李敏敏:《刻板印象与老年歧视:一项有关公益海报设计的研究》,《思想战线》2017年第3期。),农民画中的老人多为安享晚年的状态。笔者查到的农民画中最早的女性老人形象是

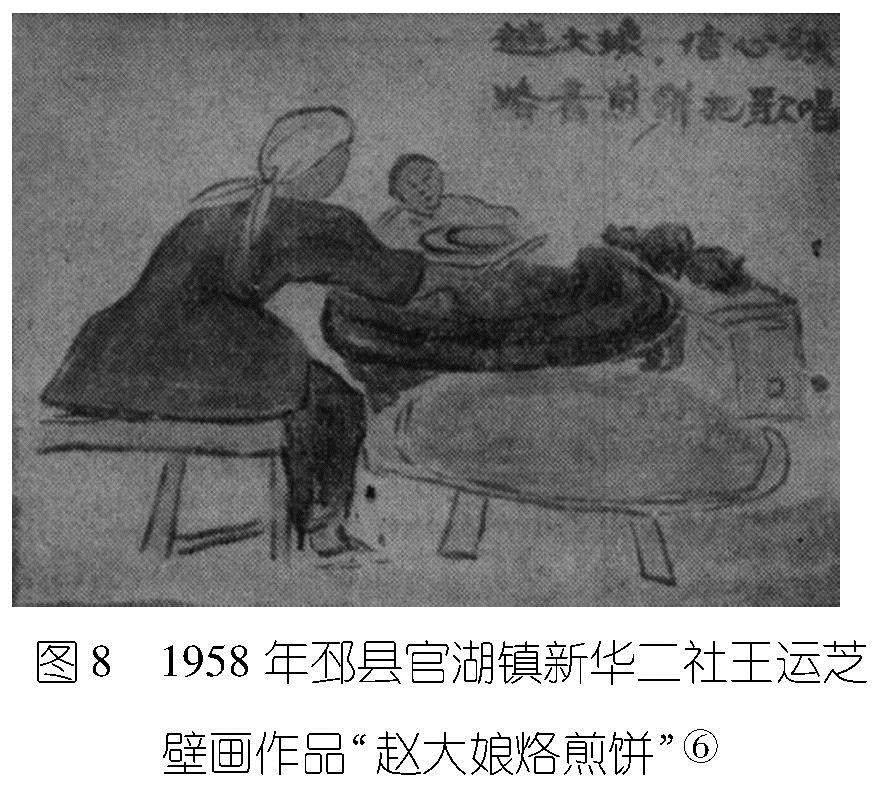

1958年9月发表于《美术》上的王运芝作品中的赵大娘,此画右上部附的打油诗“赵大娘,信心强,烙着煎饼把歌唱”表明了其年龄段和农民身份(图8),但也仅表现了背影,女性特征并不明显,仅能从画面中的小孩形象及标题推测她是年长的女性。早期邳县农民画文献中亦有关于“梁大娘”“赵大娘”“老年合唱队” 葛路:《邳县壁画欣赏短篇》,《美术》1958年第9期。的记录。从身份来看,农民画中的老人形象在70年代多为老干部,80年代多为养老院的老人。前者如1975年作为“无产阶级革命文艺”样板 倪伟:《社会主义文化的视觉再现——“户县农民画”再释读》,《江苏行政学院学报》2007年第6期。而蜚声海内外的户县农民画中出现的刘志德的《老书记》,该作描绘了老年基层干部利用劳动间隙坚持学习的生活瞬间(图见前文);后者如1983年来自吉林东丰的获奖作品《幸福的晚年》,76厘米的长卷描画了敬老院里老人们的生活情景(图9)。在此,老人身份的确定一方面来自作品的标题,一方面来自画面中农村场景的呈现。

(二)家人、族人

农民画中由人物关系表现出的群体形象包括母女、父子、夫妻、爷孙、邻里等,另外还有由少数民族身份表现出的族人群体形象。在笔者收集的样本中,标题里包含“家”(“族”)字的作品也多达107幅,如《回娘家》《家院》《农家乐》《归家》《畲家姑娘采莲忙》《彝族姑娘迎淑女》等。特定民族的群体形象自1983年起开始较多地出现,笔者的样本中有34幅的题材明显体现了少数民族的身份(多属于西南少数民族地区)。

农民画里的家人形象及家人式形象,可以说在其间各个绘画品种中独树一帜。笔者看到有文献记载了1957年邳县农民王宝光创作的壁画《爷爷力气小,一棵稻穗扛不跑》,惜未寻得图像资料;改革开放以后,家庭场景的作品开始增多,为确定画中家人身份提供了便利,比如1983年天津画家陈家岐的《阖家欢乐》表现的是一家三代人在屋内边看电视边剥玉米的场面(图10);2020年入选全国农民画优秀作品收藏展的《打油茶》画的是村寨里人们打油茶及共饮油茶的场景(图11),这些人物虽然同处一室,但是人数众多,可判断为邻里关系或亲族关系。

三、农民画中农民形象建构的修辞表达

形象是一种“非现实全部的指示符号” 赵毅衡:《艺术符号学:艺术形式的意义分析》,四川大学出版社2022年版,第46页。,与“感觉与记忆相关” [美]C.S.皮尔斯:《皮尔斯:论符号》,赵星植译,四川大学出版社2014年版,第56页。,距离“感觉质”最近 赵毅衡:《感觉质与呈符化:当今符号美学的“新感性”趋势》,《符号与传媒》2023年第1期。,形成于图像传播的过程 刘涛《图像的境况:视觉实践与图像阐释的传播视角——兼论图像阐释学的释义系统》,《南京社会科学》2023年第4期。。20世纪中期,罗兰·巴特(Roland Barthes,又译罗兰·巴尔特)提出形象修辞,思考“意义如何进入形象” [法]罗兰·巴尔特、[法]让·鲍德里亚等:《形象的修辞:广告与当代社会理论》,吴琼、杜予译,中国人民大学出版社2005年版,第36页。,旨在揭示视觉形象的意义生成机制。而无论是语言修辞还是图像修辞,其目的都是实现某种“同一性” 鞠玉梅:《肯尼斯·伯克修辞学思想研究》,中国社会科学出版社2017年版,第110页。,这种同一不是绝对的一致,而是有差异的同构。那么,农民画中的农民形象是以怎样的修辞策略进行视觉建构的呢?

(一)镜像

农民画是农村人民生活的一面镜子,而且不同于强调技巧的专业绘画,它会更直白地与现实对应。在这个“镜像”中,农村受众能觉察到家里熟悉的事物,也能对应到家族成员的各种身份。而且其作画的过程,也是画者将自身“画”入画里,又抽离出来用他者视角观看自身的过程——这里说的“他者”可以包括美术辅导者、专业画家、文艺评论者、文化干部与艺术消费者等面向,用康德的理论说,这是创作者自恋与“异恋” 参见张一兵:《从自恋到畸镜之恋——拉康镜像理论解读》,《天津社会科学》2004年第6期。的结合。

从前述几种模式的农民形象来看,几十年来的农民画在数量变多的同时,其中的农民图式也在向多元化、群像化转变。笔者认为,究其根本,这种趋势源于创作者群体的艺术形式和技法基础,以及身份认同。

农民画的形象灵感多来自其他民间艺术,如剪纸、刺绣、皮影、捏面人等手工艺。创作者虽然不具备描绘透视及细节的专业能力,但正好可以用最淳朴的方法,通过材质的折叠与切割,让“镜像”自然天成。比如丰爱东在对笔者谈及他的作品《夜话》(图12)时就说:“我画画从不写生,《夜话》这幅画讲述了敬老院里边的老人在夜晚月下聊天,那时农村里没有孩子(按:指年轻人),大队出钱让老人集中在一起,然后大队雇人来养着他们,我就用剪纸的方法创作了作品。”

从绘画基础来看,“野蛮生长”的农民画在早期普遍条件艰苦,物资不完善。农民画画最初是用“树枝”、锅底刮下来的“锅墨”、“白灰和红土”,用“白粉刷了旧报纸”,拿“破碗和破瓦罐”, 段景礼:《户县农民画沉浮录》,河南大学出版社2005年版,第25页。以简化平涂的造型方法节省成本。后来,随着经济条件改善及专业培训的加强,农民画作者的材料和技法水平都得到了提高;而随着农民画展影响力的扩大,也有专业画家开始进入农民画的创作队伍,使农民画画面控制的水平提升,描绘大场景亦成为一种发展趋势。

群像在农民画中多有表现,这也是农民画创作者生存状态的反映。农民画的主要生产者与主要受众均为农民,他们不像很多专业画家那样一定要强调个性,其个人意义是被同化在集体中,以群体的方式出现的。扩展一步说,著名的农民画之乡均以地域命名,既保证了农民画不会因对个人风格的追求而轻视了对普遍内容的传达,也说明了艺术技巧并不是评判农民画作品质量的重要标准。

(二)想象

农民画的叙事多为具象叙事,每一幅作品就是一个故事,而且不同于写生和临摹,多为现实的想象创作,将“一定的在场与一定的缺席” [法]克里斯蒂安·麦茨:《想象的能指》,王志敏译,中国广播电视出版社2006年版,第41页。并置在同一作品里。而其中的主题作品,通常还会有意或无意地将“在场”的“家”与几乎“不在场”的“国”并置。前文图5的作者、目前年近九旬的黄庭松属于广西靖西最早的一批农民画家,笔者在对他的访谈(2022年10月12日,电话访谈)中提及图5这幅画作时,他说:“这幅画是在文化馆画的,农民都是自己想象的,当时村里有猪栏,国家那时候要交猪,我就自己想出来了。”2022年3月11日,笔者在广西临桂五通镇“桂林市文化产业示范基地”初次拜访了画作《科技兴邦》(图13)的作者苏阳。在后续的访谈中,对自己这幅当时的新作品的创作意图,他表示:“这是想象,想到交通发达了,五通开通高铁了,应该能更多地带动家乡的产业发展。”(2022年3月26日,通讯访谈)可见,生活中一些看似细碎的小事,其背后往往隐含着政策导向。不少农民画家敏锐地感受到了这种关联,并将其主动显现为图像。小家与大家、过去与未来,就这样在农民画中交织透叠。

其实,追溯农民画的历史就可以感悟到它与人民政权的共生关系。农民画出现之前,“中国并不存在以基层社会的工人和农民为主体的美术创作组织” 肖笛:《政治视野下的中国基层美术——以20世纪50年代湘粤为中心》,博士学位论文,中国艺术研究院,2013年,第15页。。20世纪50年代,“农村俱乐部”作为党的文化与政策的传播机构,可以请上级机构派人辅导农民画创作;与此同时,国画界也响应国家号召,开始深入各地乡村采风,无形中为基层群众中具有美术天赋的爱好者起到了专业示范作用,帮这些追随者成为日后发展农民画的骨干力量。“江苏邳县陈楼村公社一组”的农民画文献记录着:“邳县出现了第一次创作高潮,农民们都画丰产,出现了各种大王……第三次高潮发生在1958年7月15日美帝国主义侵略黎巴嫩,侵略中国的台湾、澎湖、金门、马祖……所有画的美蒋的丑恶形象,许多都是被群众把面孔拢了去,把眼睛挖了去……” 南京艺专美术系理论组:《邳县农民画研究(节选)》,载刘伟冬、黄惇主编《艺术学研究》(2012年第4期·山东大学艺术系、华东艺专研究专辑),南京大学出版社2012年版。这种情感的镜像关系在农民画里尤为明显。

可见,农民画能将个人情感、家族图式、国家记忆三者融为一体。国与家的关系,在农民画的想象中逐渐形成了自己的图式,这种艺术图式是基层群众参与国家建设的一种方式和途径。家国关系杂糅成画面中的色彩与线条,既呈现出其所处的不同阶段,也演绎出多样的农民形象。

(三)互文

图文互相映射的互文修辞也是农民画的一大特色。“文字信息是形象的停泊和中转。文字标题可以引导辨认和确定看的内容,或者阐释……看的方式、描述视线停泊的场景和元素。” [法]罗兰·巴尔特、[法]让·鲍德里亚等:《形象的修辞:广告与当代社会理论》,吴琼、杜予译,中国人民大学出版社2005年版,第38页。农民画的画面中的标题,是视觉表征意涵的一种关键要素,不仅引导着观看者对作品叙事的了解,还能传达出作品所处的时代环境和所涉的生活状态。

早期的农民画给人一种“文主图辅”的感觉。为宣传党和国家的建设思路,农民画如前所述,多绘于乡间的土墙上。这批画作的主题包括生产指标、建设规划、政策时事等,还有鼓动性的宣传画(比如宣传看图识字扫盲),以及打油诗、装饰画等。因此,此时的图像主要是为了辅助文字而作,文字在很长的一个时期里处于“主角”的状态,比如,在文字数量较多的“打油诗”位于画面上时,农民形象就会被简化——如前文提到的表现“丰收高产放卫星”(图4)、“老牛告状”(图7)、“赵大娘烙煎饼”(图8)的几幅作品都对这一特点有所呈现。有文献表示,当时通常是“作者根据生活所见所闻画成初稿甚至成画,然后才叫‘秀才们结合政治给画稿或画命名,再根据名字略加修改便成” 段景礼:《户县农民画沉浮录》,河南大学出版社2005年版,第30页。。到改革开放之后,农民画展览开始普及,图像也开始真正成为画面的“主角”,文图关系则开始多样化——文字一般为直白的介绍;当然也有采用隐喻和象征方式的,比如《新被》中的“新”既修饰物,也象征对未来的期许,《去外婆家》画面中农民关门与起身的动作,则隐喻着行为的目的。

文图关系作为农民画中较为明显的修辞环节,其现代展示形式已经与艺术作品没有差别。当画作的载体从田间地头转移到了展厅,文字也开始回归其为艺术图像作注释的常见功能。

四、余论:“家国同构”的“间性”及其他

曾有人质疑农民画的艺术性。诚然,若用贝尔(Clive Bell)的观点来看,“叙事性绘画并非艺术品,形式仅用于传达信息的都与艺术毫无关系” [英]克莱夫·贝尔:《艺术》,薛华译,江苏教育出版社2005年版,第12页。,但是20世纪中后期风起云涌的“波普”“达达”“极简”“贫穷”等艺术运动的“艺术”界定方式又走向了思维谱系的另一端。农民画或许不能算经典的艺术品,但这并不妨碍我们将其算作艺术图像:农民画通过身份认同、历史叙事、图文互译的独特形象修辞,创造了一个家国同构的理想化的艺术世界。

农民画以人民的名义发声,虽然艺术表现技法及制作工艺都不“先进”,近70年来却得到了国家的支持和许多专业人士的认同。“农民画”这一称呼即源于1958年《人民日报》及专业期刊《美术》发表的以华君武和王朝闻的文章为代表的8篇美术主题文章或评论。邳县农民画和户县农民画在50年代末至70年代末曾是舆论话题的热点之一,引发过全民性的“诗画满墙”运动。而当下,“一份乡村记忆” 李明洁:《也许有些出人意料!农民画是上海社会记忆的民间范本》,《文汇报》2018年6月9日第6版。显得弥足珍贵。这种历史梳理,可以让我们隐隐看到农民画所携带的一种微妙的“间性”,它仿佛处于一种介乎主流文化与民间文化、主流舆论与民间舆论之间的“次主流” 邹振东:《弱传播》,国家行政学院出版社2018年版,第130页。文化地位,为不同立场的阐释提供了修辞的空间,创造了可以被共享的“第三种”文化。农民画中基本消除了个性的群众生活,可以说是区别于现实世界的“第二景观” 许江主编《来自画乡的报告:全国农民绘画展文献集》,中国美术学院出版社2010年版,第420页。。

当然这里也有一个值得关注的问题,即这个“第二景观”里如今已看不到任何“负面因素”,农民画叙事的真实性程度也由此遭到“规训”“附庸”的质疑。诚然,对现实中不够令人满意的因素的批判是农民画诞生的某种原始动力,偷玉米的保管员、克扣粮食的饲养员、骗了钱还耽误治病的“马巫婆” 南京艺专美术系理论组:《邳县农民画研究(节选)》,载刘伟冬、黄惇主编《艺术学研究》(2012年第4期·山东大学艺术系、华东艺专研究专辑),南京大学出版社2012年版。等形象都曾出现在农民画里,而此种图式如今逐渐消失。社会的巨大进步显然已经淘汰了许多旧有的负面因素,但如果创作者在农民画里仅呈现一种理想式的镜像,创作也因此不再全以生活的现实为题材,这是否会改变农民画的深层价值,就又是另一个复杂的话题了。

通过对农民画中的农民形象的初步修辞分析可见,农民画不仅记录并传播了隐含其中的职业和阶层观念,还见证了国家在社会变迁中为实现人民美好生活所不断进行的尝试和努力及其成就。人物是创造者观照世界的对象,也是反观自身的镜子;稚拙且具有家人气息的农民形象作为农民画的精髓,体现了一种独特的“视觉旨趣” [英]巴克森德尔:《意图的模式:关于图画的历史说明》,曹意强译,中国美术学院出版社1998年版,第51页。——在贝尔看来会是“有意味的形式”①,在李泽厚看来会是“自由形式”②,在林兴宅看来则大概会视其为“谐趣”③。这些精彩的画作中若没有农民,只有单纯的景色和建筑,那就会被纳入另一品类的研究,例如工程图、景观效果图与结构图,从而不属于艺术图像。

在机器快速演化的当下,关于人工智能的研究已经进入农民画的传播和传承研究领域④。面对技术趋同的传播语境,艺术形式和修辞方式会显得越发重要。因此,如何在“家”“国”之间,更具魅力地呈现出各个地域丰富多彩的农民形象,也更值得艺术工作者进一步研究。

① [英]克莱夫·贝尔:《艺术》,薛华译,江苏教育出版社2005年版,第126页。

② 李泽厚:《李泽厚十年集(第一卷)》,安徽文艺出版社1994年版,第467页。

③ 林兴宅:《艺术魅力的探寻》,四川人民出版社1985年版,第14页。

④ 参见范凌、李丹、卓京港、阎思达、龚淑宇:《人工智能赋能传统工艺美术传承研究:以金山农民画为例》,《装饰》2022年第7期。

Mirror Image,Imagination and Intertextuality:

Visual Rhetoric of the Changes in Farmer Images in Farmer Paintings

Wang Li

Abstract:Chinese farmer paintings record the social changes of nearly 70 years and also imply the way grassroots people reflect on themselves.By examining the representative farmer images in the communication process of farmer paintings in Pixian County,Jiangsu Province;Huxian County,Shanxi Province;Shanghai Jinshan and the National Farmers Painting Exhibition,it can be found that the “family” and “clan” symbol characteristics of Chinese farmer paintings are obvious.Based on text analysis and indepth interviews with farmer painters,it can be seen that the creators use rhetorical strategies such as mirroring,imagination,and intertextuality to imply the presence of the country in their works,demonstrating that the fate of family,people,and the country is an inseparable community.Studying the visual rhetoric of farmer images in farmer paintings helps to understand the unique perspective of Chinese farmer paintings and their communication.

Keywords:farmer painting;farmer image;mirror image;imagination;imagetext translation