古都的风韵写在她的名藏中

如果想以最快的速度了解一座城的历史,博物馆可能是最适合的选项。这些散落在城市角落的建筑,不仅保护着文明的承载物,也创造着新的历史。

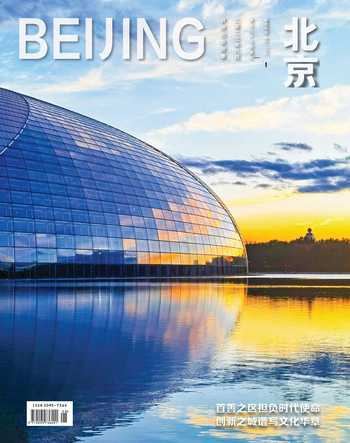

北京有7处世界文化遗产、3840处不可移动文物、国有可移动文物501万件(套),非物质文化遗产国家级代表性项目102个、国家级代表性传承人105位,有着丰富的文物遗产及非物质文化遗产资源。这些历久弥新的文物古建和非物质文化遗产不仅构建了北京城严整有序、层次分明的城市肌理,也塑造了深沉厚重、创新包容的城市内涵。北京有200余家博物馆,平均每年有5000万观众涌入这些建筑,这相当于北京市常住人口数的两倍多。

装进一座博物馆的北京城

在西长安街的延长线上,巨大的半弧“青铜鼎”破墙而出,反映北京3000多年的建城史、870年建都史的重要物证就藏在首都博物馆中。

博物馆的故事就是城市的故事,要将北京的文物故事讲给全世界听,这是首都博物馆多年的追求。在首博创办“读城”活动的杨丹丹是积极的践行者。2014年,杨丹丹创办了“读城”。第一期“读城”的主题是追寻历史上的北京城池。北京城的历史有3000多年,以克盉(hé)、克罍(léi)两个西周文物上的铭文为见证。盉和罍都是酒器,因主人名“克”得名。克是周武王臣子召公的长子,也就是第一代燕国国君。“作为首博镇馆之宝的克盉、克罍,这两件青铜器的遗址在哪里?出土的其他青铜器包括什么?出土的原状原位是什么样的?如果感兴趣的话,可以走进北京琉璃河的商周遗址博物馆,了解商周还有哪些青铜器,没准会顺着这条线索前往甘肃、河南了解青铜器的全部历史。”对每一件文物,杨丹丹都用这样的方法进行引导。“读城”系列已经做了三期,并在全国7个省23个市进行巡展。

首博的“绝活儿”不仅在“读城”,修文物也是其一。光鲜的展品背后站着的是隐形的“文物医生”。

作为微生物专业的研究者,闫丽与博物馆本应是两条平行的线。机缘巧合,她赶上了首博新馆跨学科复合型人才需求的窗口期。2006年,闫丽被分到了纺织品组,跟随当时中国纺织考古领域研究的领军人物王亚蓉学习。

就在她进入首博的这一年,石景山清代武官墓出土了一批纺织品文物。纺织品文物修复并没有人们想象中的风雅,甚至有点恐怖。因为做纺织考古的人非常少,修复人员经常要从考古清理开始介入。修复师们用棉签蘸着纯水擦拭丝织品,衣服的一个小面要擦很多天,才能擦得相对干净。在洗了8000块血污布之后,闫丽成功清洗掉了文物上的血渍。这一过程,花了三年。这只是血渍,后面还有霉斑、硫酸钙结晶盐等一系列的难题等着她攻克。

如今,很多人知道了“文物医生”这个职业。但首博保护部的傅萌觉得,他们不仅是文物医生,还是文物的家人。文物就像一个老人,需要一个温湿度、光照等条件都刚刚好的舒适环境。它不能总躺在库房里,它也需要精神交流,所以由博物馆人和它一起讲述发生在它身上的故事。

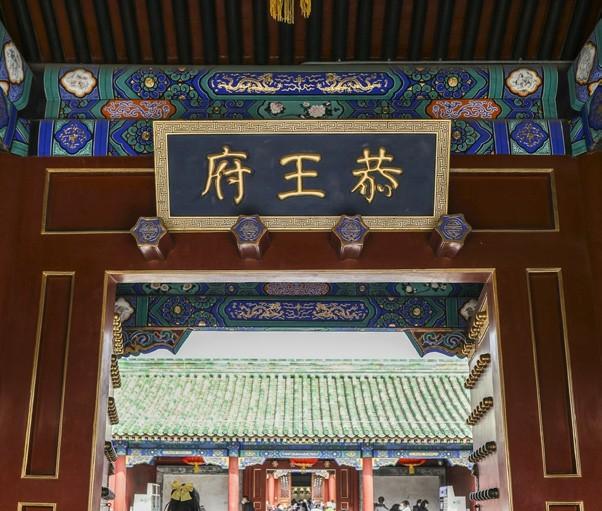

藏在幽深王府里的清代史

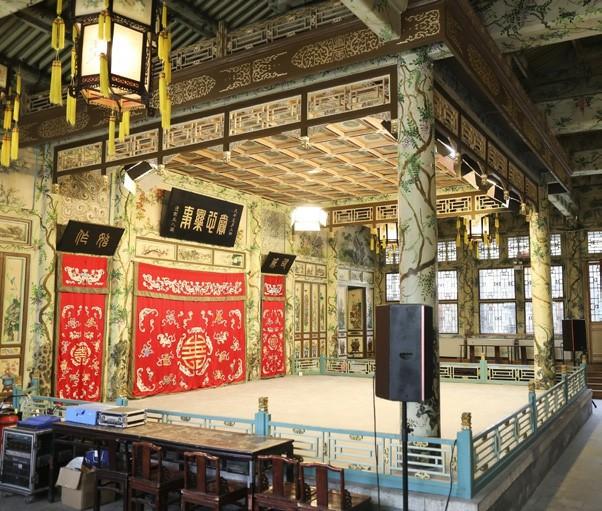

从庄严雄伟的银安殿,到“99间半房子”的后罩楼,从保留了乾隆时期凤和玺彩画的乐道堂、多福轩,再到音响效果绝佳的大戏楼,作为清代官式古建筑营造技艺的典型代表,恭王府博物馆的每一处建筑都充满了传统的形式感、仪式感和艺术感。这座常被人称为“半部清代史”的恭王府博物馆,今年迎来了创建40周年庆典。

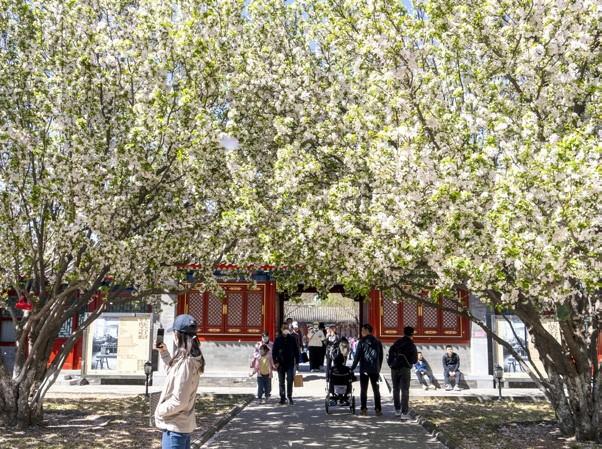

这里藏着很多令人好奇的“秘密”。比如,1780年营建的恭王府使用的建筑用砖产自哪里?百年前的精致文化生活与海棠雅集盛事,是否还能穿越时空重现?可以说,恭王府如同一部清代建筑史书,布局、采光、通风、取暖乃至甬路铺装、花木种植,皆是学问,值得深入研究。

作为北京保存最为完好且唯一对外开放的王府,恭王府同时还是国家一级博物馆、国家AAAAA级旅游景区。然而,对柳荫街的街坊们来说,恭王府是一个很特别的存在,他们感到骄傲又亲切,逢年过节会去大戏楼看演出,或是热心地充当志愿者,为游客讲解。在很多年轻人眼里,今天的恭王府同样充满吸引力。

孟晓雪是一位“9 0后”,小时候曾在柳荫街住过,最深的印象就是妈妈带着她去恭王府看海棠。不过,现在她觉得恭王府似乎更生动、更有趣,每次逛恭王府都有新发现,比如有意思的展览,有特点的文创等。“以前觉得恭王府就是一处景点,现在觉得更像博物馆或者生活空间了。”她手腕上戴着一条精致的绿色镶钻小粽子造型手链,就是去年端午节在恭王府网店买的。

恭王府博物馆位于什刹海历史文化保护区的核心区域,也是北京中轴线文化带覆盖区。什刹海地区是北京内城唯一具有开阔水面的开放型景区和面积最大的历史文化保护区,现保存有40多处风貌完整的胡同院落、庙宇堂馆、王府园林和名人故居。按照“依托什刹海社区,推动社区博物馆建设”的理念,恭王府致力于积极融入周边居民生活,让文物“活起来”。今天的恭王府不仅仅是学术的、古老的古建筑古文物,更是年轻的、充满创意的甚至是好玩的“活化空间”。

孟晓雪的手链就是恭王府博物馆去年端午时节推出的“一见粽情 紫藤你”系列饰品之一。恭王府博物馆经营管理处处长陈桂兰介绍,该系列产品设计灵感来源于恭王府标志性植物百年紫藤以及端午食粽节俗,非常受欢迎。

恭王府博物馆还在南广场规划了饮品馆,为年轻人营造在紫藤萝架下喝咖啡的场景,空间设计与古建相结合,设计元素融入了大戏楼的紫藤彩画。更有趣的是,恭王府博物馆还根据恭王府的历史记载,开发了独一无二的专属饮品,这里也成为恭王府博物馆的网红打卡地。

妙应白塔依旧风铃悠扬

阜成门桥两侧,北京城古今交织。高楼大厦鳞次栉比,是人流、车流密集奔往的地方,而另一边,平房胡同建筑密布,唯有白塔巍然屹立,塔尖直入云空。

这座建成于1279年的元代白塔,是国内现存年代最早、规模最大的藏传佛教佛塔,也是元代大都唯一完整的遗存和标志性建筑。因塔体皆白,俗称白塔。

“白塔寺历史文化保护区”位于西城区的阜景文化街片区域,这条街是从阜成门到景山西街这一线,老舍先生曾把这条街誉为“世界上最美的一条街”。如今,老舍笔下的阜内大街,与妙应寺白塔一同成为老北京的地标,是人们观赏和打卡的重要场所。在不同的打卡攻略里,大家分享着拍摄白塔寺的机位,能看见白塔的岁月痕迹,也能捕捉到带着京味儿的市井生机。

文创产品也在“盘活”白塔寺。网红的文创产品“香泥白塔”正是这样。这是以妙应寺白塔为原型等比例缩微的香薰产品。设计灵感和历史记载的妙应寺白塔选址一事有关。“因罹兵火,每于静夜屡放神光”,忽必烈命人“俾开旧塔,地宫果有香泥小塔,内贮铜瓶,香水盈满,舍利坚圆”,最终决定在辽代永安寺塔原址上建造一座新的白塔。这款产品之所以出圈,是因为游客们“爱的不是文创,而是历史故事”。

白塔寺管理处公众服务组组长康蕾说,不少游客慕名而来,好几款文创产品也长期处于脱销状态。她相信,白塔寺的历史文化正通过这些途径被人们记住。

“京西小故宫”重获新生

万寿寺始建于明代万历五年(1577年),占地3万多平方米,是集皇家寺院、园林、行宫于一体,中、东、西三路建筑相毗邻的大型古代建筑群。1987年,北京艺术博物馆在此正式成立。

这里曾是皇家礼佛祝寿的场所,也曾作为慈禧太后的行宫,历史上历经四次大修。2017年,万寿寺迎来了第五次大修。北京艺术博物馆馆长陈静介绍,“万寿寺之前的四次修缮都是为了服务皇家,而这次修缮是为了加强文化遗产的保护,更好地发挥博物馆公共文化服务职能,为公众服务。”

历经五年修缮,万寿寺80%的古建重获新生,修缮面积接近1万平方米。重新开放的展厅和院落面积增加近一倍,馆藏的12万余件文物也有了更多的展示空间。2022年9月16日,万寿寺重新对公众开放,已有十余万人走进这里,感受“京西小故宫”的魅力。

在万寿寺的展览展陈中,最吸引观众的无疑是“大修实录”。大禅堂后檐墙的“大修实录”展览,玻璃柜里摆放着老旧的构件和修缮工具,墙上挂着相应的介绍。这些展品都是修缮中更换下来的木构件、脊饰构件和砖瓦构件,一旁还有修缮前后对比、古建修缮传统工艺的视频等。在万寿寺,古建是保护的对象,也是展览的场馆。陈静介绍,目前万寿寺共展出各类文物精品390余件,其中珍贵文物80余件。超过70%的文物均为首次展出,包括在这次修缮过程中发现的“惊喜”:祭孝惠章皇后疏文、万寿阁前的中道阶石等。

“展出这些古建残件是为了记录修缮点滴,让更多人了解古建的修缮工序。”陈静认为,这些传统工艺也是文物价值的一部分,希望公众能了解更多古建保护的内容,进而提高保护文物的意识。