河南寒武系苗岭统微生物成因构造与后生动物扰动构造的交替发育

张彦欣 齐永安 刘炳辰 代明月 王敏 李妲

关键词 交替发育;寒武系;后生动物扰动构造;控制因素;微生物成因构造

0 引言

地球上最早的生命现象是澳大利亚Pilbara克拉通34~35亿年前的微生物成因构造(以叠层石的形式呈现)[1]。由于早期海洋氧含量较低,恶劣的生态环境抑制了后生动物的出现,微生物以席状广泛覆盖于海底,形成了碎屑岩中的微生物席成因沉积构造和碳酸盐岩中的微生物岩[2?5]。微生物成因构造在元古代沉积中盛行,其丰度从中元古代到新元古代逐渐提高,但到新元古代末期却急剧降低。这种剧烈变化归因于后生动物的起源和海水中地球化学性质的改变[6?7]。

随着海洋中氧含量、pH值、温度等条件的逐渐改善,后生动物在新元古代晚期开始发育并逐渐繁盛,出现了首次集群登场,并在地层中留下了可靠的后生动物化石记录——埃迪卡拉动物群。此时造迹动物留下的遗迹化石包括非常简单的层间进食潜穴和牧食拖迹。这些遗迹化石无论是发育于浅海环境还是保存于深海沉积,均与微生物席有关[8?11]。寒武纪初期出现了各种复杂的遗迹群落,遗迹化石多样性也显著增加,后生动物众多门类突然大量出现,但生物总量并不高,掘穴能力还不够强,在“寒武纪生物大爆发”期间,随着后生动物生活习性和掠食行为的增加,微生物与后生动物及其生存环境之间相互影响,古生态特征与沉积特征也随之改变[12?13]。以Skolithos 为代表的管状垂直潜穴的出现标志着滤食生物向沉积物内部的殖居[9?10]。以沉积进食潜穴为代表的遗迹化石多样性的增加,揭示了底栖动物对沉积物的完全混合和底栖生态空间的开发与利用[9,13]。在后生动物扰动构造多样化发展的同时,微生物成因的构造如叠层石等仍在从寒武纪第二世到芙蓉世各个时代的地层中广泛分布,而且类型多样,既有以丘状或层状微生物礁形式保存的,也有和鲕粒灰岩、竹叶状砾屑灰岩伴生出现的[14?19]。

根据作者近年的研究,微生物成因构造与后生动物扰动构造均在豫西寒武纪地层中大量保存,并且常在一套地层中以交替发育的方式出现[20?21]。这两类完全不同的生物成因构造为什么会在寒武纪交替发育,它们到底存在着怎样的相互作用关系?环境条件如何影响它们的形成与保存?本文以豫西地区广泛出露的寒武纪苗岭统碳酸盐岩为研究对象,选取登封馒头组三段底部、张夏组底部和卫辉崮山组中的3个剖面点,分析寒武纪微生物成因的层状构造(叠层石)和凝块状构造(凝块石)与后生动物扰动构造(遗迹化石)的交替发育特征,阐明寒武纪微生物成因构造与后生动物扰动构造及其与环境条件的相互关联,为研究寒武纪这个承前启后的特殊地质时期微生物、后生动物与环境的协同演化提供依据。

1 地质概况

研究区位于华北板块河南省西部,该地区寒武系出露较为完整,除底部寒武系幸运阶和第二阶缺失外,其他地层均有出露。依据寒武纪古地理和古构造格局,河南寒武系划分为太行山地层分区、豫西及豫东地层分区(图1a)[22]。本文研究剖面有两个,分别为太行山地层分区的卫辉沙滩剖面(图1b)和豫西地层分区渑池—登封小区的登封关口剖面(图1c)。登封剖面的研究主要集中在寒武系苗岭统馒头组三段和张夏组。该区第二统海侵初期的辛集组主要为含石英长石砂砾岩;朱砂洞组发育大套云斑灰岩、灰质白云岩;馒头组一段为紫红色泥岩、砂岩夹碳酸盐岩。苗岭统馒头组二段发育紫红色、黄绿色泥岩、砂岩夹碳酸盐岩;馒头组三段以碳酸盐岩为主,含大量微生物岩、鲕粒灰岩;张夏组以大套滩相鲕粒灰岩和生物扰动灰岩为特征。卫辉沙滩剖面的研究以苗岭统崮山组为主。该区崮山组发育含土黄色泥质条带薄板状泥灰岩、竹叶状砾屑灰岩、生物扰动灰岩和叠层石灰岩;炒米店组为微晶白云岩夹薄板状泥灰岩、竹叶状砾屑灰岩;三山子组为细晶白云岩、叠层石白云岩(图2)。

2 微生物成因构造与后生动物扰动构造的交替发育

2.1 叠层石与垂直潜穴的交替发育

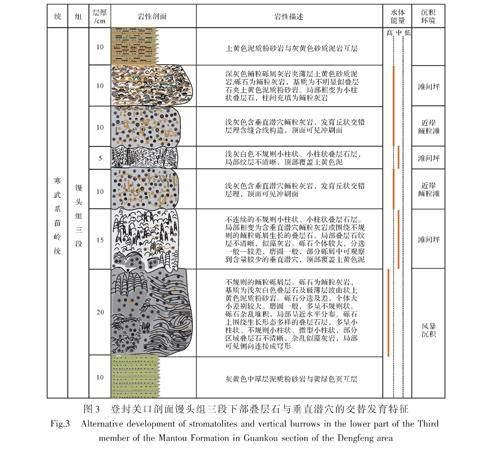

研究点位于登封关口剖面馒头组三段下部,厚度70 cm(图3)。以含垂直潜穴的鲕粒灰岩与叠层石灰岩交替发育为特点,其底、顶均为潮上带泥坪沉积。鲕粒灰岩和叠层石灰岩的分界面为风暴作用形成的凹凸不平冲刷界面,在冲刷面之上覆盖一层约0.3 cm厚的土黄色泥线。

底部砾屑灰岩包含多期风暴事件,为原地型风暴沉积。砾屑为鲕粒灰岩,最大直径大于10 cm,形状不规则,磨圆和分选都较差(图4a,b)。强烈的风暴作用将半固结的鲕粒灰岩打碎成砾屑就地快速堆积,形成砾屑灰岩。到风暴间歇期,微生物席以砾屑为生长基底向上生长,形成小柱状或层状叠层石(图4b)。由于频繁的风暴作用,砾屑灰岩和叠层石灰岩会呈犬牙交错状接触,甚至混杂堆积在一起。

叠层石灰岩层厚3~5 cm,叠层石形态以小柱状为主,局部呈圆柱状、锥柱状、倒锥柱状、指状或不规则状,底部相连,有分叉现象,呈灰白色、土黄色(图4c,d)。叠层石灰岩层常表现为连续的薄层状,有时为厚薄急剧变化的透镜状。叠层石中含少量生物碎屑和鲕粒,灰泥含量达20%~45%,其间充填大量土黄色极薄层泥岩。风暴间歇期的水动力相对风暴作用期有明显减弱,适宜的环境促使微生物成席,并通过捕获、黏结、自身钙化等作用,形成了叠层石。上述多种形态叠层石的共存及高含量的泥质充填物,反映其形成于风暴间歇期低能的近岸鲕粒滩滩间坪环境。

含垂直潜穴的鲕粒灰岩层厚10~20 cm,发育平行层理和板状交错层理,与上覆、下伏叠层石层呈凹凸不平接触(图4c,d)。鲕粒以放射鲕、同心—放射鲕为主,鲕核多不发育,部分有核心者多为砂屑、藻团粒及生物碎屑,鲕粒间充填微亮晶方解石(图4e)。垂直潜穴以Skolithos 为主,潜穴直径约0.6 cm,深3~5 cm(图4d)。在显微镜下可见灰泥衬壁,潜穴内充填亮晶方解石(图4e,f);作为机会生物的Skolithos 造迹者采用悬浮进食的生存策略在这种高能环境下大量发育,其通过在鲕粒沉积物内建造居住潜穴而避免被高能水流冲走,并通过分泌黏液加固衬壁。上述特征说明鲕粒灰岩形成于风暴衰减期高能的近岸鲕粒滩环境。蓝细菌等微生物难以在这种持续搅动的高能环境中固着生长,因此无法形成叠层石等微生物成因构造。

2.2 凝块石与生物扰动构造的交替发育

本研究点位于登封关口剖面张夏组底部,厚18.95 m,以凝块石灰岩和含模糊生物扰动灰岩的交替发育为特征,中间夹风暴成因的鲕粒砾屑灰岩,凝块石灰岩和含模糊生物扰动灰岩常常被薄层泥岩所分隔(图5)[23]。

剖面中的凝块石包括小柱状、块状和树枝状凝块石3种类型[23]。小柱状凝块石位于剖面的下部,以砾屑鲕粒灰岩为基底(图5、图6a,b),砾屑为微晶灰岩,呈放射状(菊花状)排列,为风暴涡流形成的典型组构。凝块呈浅灰白色,以小型不规则的柱状向上生长。凝块间充填鲕粒和三叶虫、软舌螺等生物碎屑,并含少量砾石团块,颗粒间发育微晶或微亮晶方解石胶结物。依据凝块的不规则柱状形态、充填物特征结合相序变化,小柱状凝块石形成于潮下带上部到潮间带之间中—高能交替的沉积环境。块状凝块石位于剖面的中部,与下伏、上覆生物扰动微晶灰岩以薄层泥岩分隔(图5、图6c,d),以巨型生物层状礁特征分布。凝块呈浅灰白色,整体呈不规则块状,内部结构呈杂乱的云雾状,夹杂大量暗黑色团块(图6d)。凝块间发育大量海绵类化石、双壳类碎屑及少量三叶虫颊刺,微亮晶或亮晶方解石胶结。以上特征可以判定块状凝块石灰岩形成于潮间带下部低能环境,并受动荡水流影响[23]。树枝状凝块石位于剖面的上部,与下伏、上覆生物扰动微晶灰岩以薄层泥岩分隔(图5、图6e,f)。凝块多呈树枝状、短柱状或分叉柱状,内部结构较为杂乱,可以看出部分凝块呈向上发散生长状态的不规则树枝状。凝块间充填大量深黑色不规则团块,仅见少量海百合茎化石及生物碎屑(图6e)。上述特征反映树枝状凝块石形成于正常浪基面之下的深水低能环境[23]。

生物扰动构造发育于不规则薄层状微晶灰岩夹极薄层泥岩(泥线)沉积,在剖面中共发育4层,各层厚度及特征相似(图5、图6g,h)。根据生物搅动或挖掘部分在整个沉积物中所占的比值判断[24],4层生物扰动构造的扰动强度较强—极强,生物扰动指数为4~6,野外剖面观察发现生物扰动强度由下至上逐渐增强(图6g,h);遗迹化石颜色为深灰色,呈水平、倾斜或垂直状杂乱地分布在灰岩中,形态以短直或略弯曲的单个潜穴为主(Planolites 或Thalassinoides),其中Planolites 直径一般为0.3~0.5 cm,延伸长度变化较大,一般在1 cm 左右,个别可达3 cm(图6i,j);Thalassinoides 局部呈不规则网状,潜穴大小不一,形态模糊,与围岩界线不太分明(图5、图6j);潜穴充填物为土黄色泥岩或黑色亮晶方解石。生物扰动微晶灰岩不含任何颗粒,与泥岩(泥线)交互发育,反映其形成于正常浪基面之下的深水低能环境。

2.3 叠层石与生物扰动构造的交替发育

本研究点位于卫辉沙滩剖面的崮山组,厚23 m,发育薄板状微晶灰岩、泥灰岩和纹层状灰岩、白云岩(图7)。整体以生物扰动构造和叠层石的交替发育为特征。

叠层石共有5层。底部第一层叠层石的生长基底为薄板状微晶灰岩,其中叠层石以小柱状为主,直径5~7 cm,在10 cm的高度范围内密集分布,个别可高达20 cm;纹层呈规则的向上拱形,与叠层石准同生发育的是鲕粒灰岩,多以同心放射鲕为主,整体反映水动力条件较高的台地鲕粒滩滩间环境(图7、图8a,b)。随着海平面下降和水动力条件的增高,沉积环境变换为鲕粒浅滩,鲕粒的堆积抑制了叠层石的发育。

第二、三层叠层石灰岩特点相似,叠层石形态均为不规则的柱状,直径为7~10 cm,高10~20 cm,纹层形态不规则,叠层石中黏附少量鲕粒、生物碎屑等颗粒,其下伏、上覆地层均为生物扰动微晶灰岩,形成于中等水动力条件的潮间带环境(图7、图8c)。

第四、五层叠层石位于剖面的顶部,发育细晶白云岩,叠层石呈指状,高度可达35 cm,直径仅有3 cm左右(图7、图8d)。由于成岩白云石化作用,叠层石的纹层不清晰,白云石颗粒大小导致了宏观颜色的差别。该叠层石反映的是一种相对稳定的潮间带环境。

生物扰动灰岩发育3层,呈薄层状与极薄层泥灰岩交互发育,各层厚度及特征相似(图7、图8e),其下伏、上覆地层均为叠层石灰岩或白云岩。遗迹化石多为海生迹(Thalassinoides),呈水平或倾斜分布,局部呈不规则网状。单个潜穴形态清晰,与围岩界线分明,长3~5 cm,直径为0.4~0.8 cm,其中潜穴内直径与潜穴壁厚度相当,均为0.2~0.4 cm,充填物为土黄色泥灰岩(图8f~h)。管壁的出现被认为是遗迹建造者生存能力提升的一个指标,表明此时造迹生物的掘穴能力较寒武纪早期有明显的提高,也反映生物在掘穴时基底很松软,生物不得不分泌黏液加固管壁[25]。生物扰动微晶灰岩不含任何颗粒,与泥灰岩交互发育,形成于正常浪基面之下的深水低能环境。

3 讨论

3.1 水动力条件和沉积环境的影响

水动力条件的强弱直接控制微生物成因构造的类型和形态(图9),如在清水环境中,强—中等水动力条件下形成叠层石,中等水动力条件形成核形石,弱水动力条件形成凝块石。水动力的变化还会引起后生动物生态系统在空间上的迁移,导致生态系统结构上的变化。不同后生动物针对水体能量的变化有不同的生存策略,为消除不利因素对自身的影响,有的物种选择迁徙,有的物种选择躲避。因此,特定环境下,一定的水体能量对应着相应的生物群落,水体能量的高低对物种在环境中的分布起到分选作用。当沉积环境处于持续搅动的高能条件,如鲕粒浅滩环境,各类微生物成因沉积构造会完全消失,而适宜高能条件的垂直潜穴则会发育。遗迹化石Skolithos 等垂直潜穴发育于鲕粒灰岩,代表了高能的鲕粒滩环境;Planolites 和Thalassinoides 则多见于泥质潮间带;模糊生物扰动构造反映了造迹生物对沉积底质的反复改造,形成于低能的潮下缓斜坡。

在登封馒头组三段叠层石与垂直潜穴的交替发育中,频繁的风暴作用会打断叠层石灰岩层及含垂直潜穴鲕粒灰岩层的连续沉积,致使二者呈凹凸不平接触(图4c,d)。持续高能的水动力条件有利于鲕粒灰岩及垂直潜穴的发育,而中等能量的水动力条件促进了叠层石的向上生长。由于海平面的升降变化,沉积环境在鲕粒浅滩和滩间坪交替,随着海平面上升,研究区被海水淹没,变为持续高能鲕粒浅滩环境,发育鲕粒灰岩;在风暴作用中断鲕粒灰岩的发育后,随着海平面下降,研究区水体变浅形成潮间带中低能滩间坪环境,利于微生物席的生长发育,形成叠层石层。

在卫辉崮山组叠层石与生物扰动构造的交替发育中,生物扰动构造发育在低能的台地缓斜坡环境,稳定、低能的环境造就了长的殖居窗口,有利于后生动物对沉积底质的掘穴及反复的扰动改造,留下强烈的扰动构造(图8e,g)。在生物扰动层沉积之后,一次强水动力过程对底质进行冲刷,留下凹凸不平的界面和不规则堆积的灰岩砾屑,同时,随着海平面下降和水动力条件的增加,研究区水体变浅形成潮间带环境,在冲刷基底之上发育微生物席形成叠层石(图8a,c)。

陆源泥质的注入对登封张夏组凝块石灰岩与模糊生物扰动灰岩的交替发育起到了重要的控制作用(图9)。凝块石灰岩和生物扰动微晶灰岩层均形成于低能的潮下带,二者被明显的泥岩层所分隔。水动力条件和沉积环境总体变化不大,但陆源泥质的注入对二者有明显影响(图6g)。凝块石灰岩整体呈不显层理的块状或礁丘状,灰岩纯净不含泥,说明清水及长期稳定的环境条件显然有利于微生物席的发育,因为蓝细菌为营光合作用的自养原核生物,需要清洁的水体提供光照条件,也需要长期稳定的环境条件为其持续生长提供保障,从而留下大套块状或礁丘状凝块石灰岩(图6a~f)。陆源泥质的注入导致的浑水事件降低了海水的透光性,破坏了凝块石赖以生长的清洁环境,导致凝块石的沉积中断。登封张夏组灰岩中的遗迹化石主要由表栖进食迹Planolites 和居住迹兼进食迹Thalassinoides 组成,它们的造迹者生活在沉积物中,Thalassinoides 在沉积—水界面还有开口,陆源泥质的注入和沉积环境的交替变化有利于它们从海水中获取食物和营养,从而留下大量后生动物扰动构造(图6g~j)。由此可见,周期性的陆源泥质注入是凝块石和生物扰动构造交替发育的主要控制因素。

3.2 沉积底质变革对微生物成因构造与后生动物扰动构造交替发育的影响

前寒武纪微生物以席状方式的生长改变了沉积基底的物化性质,导致整个元古宙沉积底质以发育微生物席底为特征[9?10]。典型的元古宙型席底以发育完好的微生物席和微弱的水平生物扰动为特征,沉积物含水量低、沉积物—水界面平滑固结。到埃迪卡拉纪晚期,埃迪卡拉型后生动物的大量发育并没有改变微生物席底的基本格局。后生动物常常在微生物席上或其下很浅处活动,其进食策略主要表现为微生物席表层觅食或沉积物下部非常浅位置处的底栖牧食[9?11]。整体而言,前寒武纪以微生物成因构造和席底的发育与繁盛为特征,后生动物尽管在埃迪卡拉纪已大量出现,但对沉积物的扰动改造和对沉积底质的开发利用可以忽略不计[26]。

寒武纪遗迹化石则记录了一个完全不同的场景,出现了各种各样复杂的遗迹群落,揭示了更为广泛的行为模式。寒武纪生物大爆发事件导致了两侧对称动物的分异,后生动物开始积极改造沉积物底质、不断创造新的生态空间[9]。沉积底质在生物扰动的作用下由席底转变为混合底,沉积物与海水之间的氧和营养物循环显著增加,这些变化作为积极的正反馈,进一步促使微生物数量的增加和底栖生物改造沉积底质能力的增强,由此为寒武纪生物大爆发提供动力,最终形成了与前寒武纪截然不同的生态景观[8,27?32]。在后生动物扰动构造多样化发展和混合底发育的同时,微生物成因构造和席底仍在寒武纪各个时代的地层中大量出现,它们在河南寒武系苗岭统的交替发育便是明证。从河南寒武纪赋存席底与混合底的地层来看,这两类底质在地层中独立发育,没有发现混生的现象。少量后生动物在微生物席上或其下很浅处活动,留下表栖或浅阶层遗迹化石,但没有发现后生动物直接破坏微生物席的任何证据。这反映出,后生动物各个门类尽管在寒武纪都已出现,但其分异度和丰度均不高,掘穴能力还不够强,无法突破坚韧席底的阻隔,难以占据底栖生态系统的所有生态位,形成了微生物成因构造(席底)与后生动物扰动构造(混合底)在寒武纪地层中的共同发育(图9)。

4 结论

河南寒武系苗岭统碳酸盐岩中保存了大量微生物成因沉积构造(叠层石和凝块石)和后生动物扰动构造(遗迹化石),这两类不同的生物成因构造常在灰岩中交替发育。登封馒头组三段下部以叠层石与垂直潜穴的交替发育为特征;叠层石形成于风暴间歇期中等能量的鲕粒滩滩间坪环境,垂直潜穴保存在高能的滨岸鲕粒滩环境。登封张夏组底部以凝块石和生物扰动构造的交替发育为特征;二者均形成于正常浪基面之下的深水低能环境。卫辉崮山组底部以叠层石与生物扰动构造的交替发育为特征;叠层石形成于中等能量的潮间带环境,生物扰动构造发育在正常浪基面之下的低能台地缓斜坡环境。

从微生物成因沉积构造与后生动物扰动构造在河南寒武系苗岭统的发育来看,水动力条件的强弱、沉积环境的变迁和陆源泥质的注入对二者的交替发育起到了重要的控制作用。清洁的水体为营光合作用的自养原核生物提供了充足的光照条件,长期稳定的环境条件为微生物持续生长提供了保障,坚硬的底质有利于微生物席的着床。陆源泥质的注入导致的浑水事件和交替变化的环境条件有利于底栖造迹动物不断从海水中获取食物和营养,松软的底质便于后生动物在沉积物中掘穴、居住与觅食。

寒武纪生物大爆发后,后生动物各个门类尽管在寒武纪均已出现,但其分异度和丰度均不高,掘穴能力还不够强,无法突破坚韧微生物席底的阻隔,难以占据底栖生态系统的所有生态位,造成了微生物成因沉积构造(微生物席底)与后生动物扰动构造(后生动物扰动混合底)在寒武纪地层中的共同发育。