东胜铀矿床中主要微生物成矿因素实验研究

耿海波 付世骞 师明川 张加赢 郭会灿 安丽平

关键词 细菌;成矿作用;砂岩型铀矿;芽孢;硫酸盐还原菌

0 引言

铀作为高效清洁的能源,是一种关系到国家安全的战略资源,因此越来越被人们所重视。砂岩型铀矿因为具备规模大、地浸开采成本低、经济效益高、开采环保等特点,已成为所有铀矿中占比最大的铀矿类型,也是未来国内铀矿勘查的主攻方向[1]。过去对于成矿理论和找矿的研究工作更多侧重于其中的物理因素和化学因素,人们普遍认为铀成矿作用主要由硫化物、氢气、硫化氢或其他还原剂,通过物理和化学作用还原U(VI)所致[2]。1991年4月4日出版的Nature 杂志公布了美国学者Lovley et al.[3]有关微生物还原铀的实验研究结果,揭示某些细菌能够将U(VI)还原为U(IV),掀起了研究铀和微生物相互作用的热潮,研究热点集中于修复铀污染水环境的铀—微生物作用实验。

国内科研团队对于砂岩型铀矿的生物成矿研究主要集中在十红滩铀矿床,笔者曾在国内首次对十红滩铀矿床中的微生物分布做过研究[4],其后多位学者的研究表明,矿床中微生物种类分布具备生物地球化学分带性,并影响了矿床的形成[5?7]。截至目前,国内科研工作者已对鄂尔多斯盆地北部东胜铀矿的生物成矿进行了较多研究,已有的研究成果集中在铀矿石中微化石推论[8]或脂肪酸生物标志间接推断研究[9],缺乏活体生物参与成矿的直接证据。本文对东胜铀矿床中赋存的细菌类群进行分离鉴定,研究其分布规律以及和铀之间的相互作用,力图为成矿研究提供生物学证据,同时可为铀污染水的微生物净化提供技术参数。

1 成矿地质背景

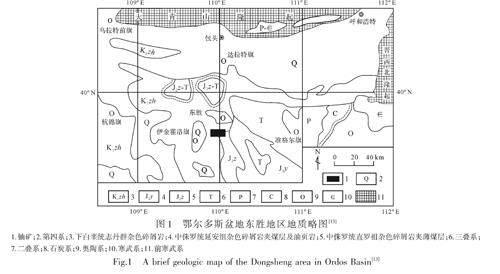

鄂尔多斯盆地东胜地区砂岩型铀矿赋矿地层主要是中侏罗统直罗组河流相碎屑岩沉积,厚100~200 m,直罗组可分为上段与下段两个岩性段[10],其中上段以紫红色泥岩、泥质细砂岩为主,夹紫红—黄褐色砂岩和灰绿色砂岩,砂体厚30~40 m,砂质疏松。下段可分为两个亚段,上亚段为灰绿色泥岩和灰绿色中粒细砂岩,富含有机质,厚10~30 m;下亚段为灰色中砂岩,地层中富含有机质、煤屑和植物残骸,砂体厚30~60 m。铀矿床主要存在于直罗组下段砂体。控矿地层是多期辫状河砂体[11]。含砂矿体自北向南依次发育了氧化带—氧化还原带—还原带的岩石地球化学分带。氧化带在地表为褐黄色,氧化还原前锋线平面上总体呈东西向展布,形态为复杂的蛇曲状;氧化还原过渡带呈灰色、浅灰色,富含有机质和结核状黄铁矿;还原带呈灰色,富含有机质,可见结晶状黄铁矿。铀矿化产于层间氧化还原带前锋线附近,铀矿体呈卷状、板状和透镜状[12?13](图1)。

2 材料与方法

2.1 岩石采样与处理

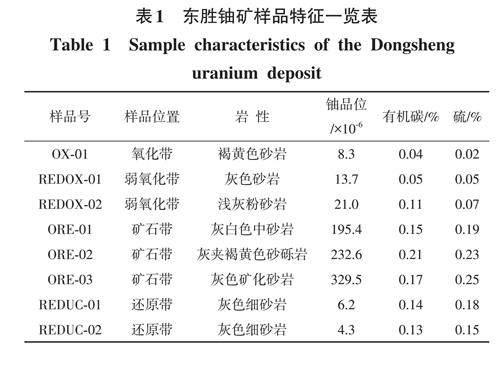

本研究所用岩石样品为采自东胜地区中侏罗系直罗组不同亚带的钻孔岩心样,岩心样直径7~8 cm,长10 cm,样品的基本地球化学参数如表1所示。样品采用无菌采样装置现场采样后,放入无菌密封袋中保存避免污染,样品取回后,在无菌室用紫外灯照射30 min后,剔除岩石表面2 cm厚覆盖层,取岩心部分在无菌研钵中研磨至粉状备用。

2.2 各类细菌的富集、分离和纯化

参照参考文献对各类细菌进行富集、分离纯化和计数[14?15]。

2.3 各类细菌的鉴定

按照《伯杰细菌鉴定手册》(第八版)进行鉴定。

2.4 不同硫酸盐还原菌对铀的还原作用测定

为了检测东胜铀矿床中分离得到的硫酸盐还原菌对U(VI)的还原沉淀能力,设计如下两组实验方案。

(1) 硫酸盐还原菌组:所用实验液为硫酸盐还原菌培养基(STK 培养基,不添加显色剂硫酸亚铁铵)1 L,加入1 000 μg UO2(NO3)2·6H2O后121 ℃灭菌30 min。然后分别接入不同的硫酸盐还原菌,置于无氧恒温培养箱中28 ℃静置培养。

(2) 无菌对照组:实验液中不接种硫酸盐还原菌,其他参数同上。

培养后对两实验组铀的价态和分布情况分别进行检测。

2.5 样品中硫酸盐还原菌芽孢的测定

每个岩石样品分两份,一份置90 ℃加热1 min,以杀灭其中的营养体细胞,另一份不做加热处理,两份样品分别经系列梯稀释后,加入STK培养基于试管中28 ℃深层厌氧培养,每个梯度系列平行做5根试管。培养后观察实验现象为阳性的试管数,其中阳性指试管中培养液产生黑色沉淀并伴有H2S产生。根据MPN计数法得出样品中芽孢数量和硫酸盐还原菌菌体总量。

2.6 铀对硫酸盐还原菌芽孢形成的影响

为模拟矿床中不同铀浓度对菌体形态的影响,在配制的STK培养基中加入与铀矿各岩石样品中的铀含量等量的UO2 (NO3)2·6H2O,121 ℃灭菌30 min后,定量接入营养菌体,用无菌液体石蜡液封隔氧后置28 ℃恒温静置培养后对芽孢比例进行检测[16]。

3 结果与分析

3.1 各类细菌分布规律

为考察东胜铀矿床中细菌的分布规律,对不同亚带岩石样品中的各属细菌进行定性定量测定(表2)。实验数据表明,铀矿各亚带岩石中细菌的种类和数量分布均呈现明显的地球化学差异性:氧化带因氧气含量丰富,细菌种类和数量较多,好氧的铁细菌为其中的优势菌群,它们发育旺盛,增殖较快,在围岩内部创造了适合各类微生物生长繁殖的微环境,但是氧化带有机碳和硫含量较低,无法为硫酸盐还原菌提供足够的营养,影响了硫酸盐还原菌的分布。弱氧化带随着氧气浓度的下降和铀含量的增加,细菌的种类和总量有所减少,其中铁细菌仍是此区域的优势菌群,而硫酸盐还原菌在此亚带数量却呈增多趋势,显示与铀和硫含量的正相关性;其他细菌数量很少或未检出,可能与岩石样品所处的地球化学区域环境特征密切相关。矿石带岩样中主要的细菌类群为厌氧的硫酸盐还原菌,这是因为区域含铀量高,同时含氧量较低,不利于普通细菌的生长,这也证实了硫酸盐还原菌可以适应富含高浓度铀的环境,同时矿石带有机碳和硫元素含量较高,能为硫酸盐还原菌生长提供足够营养,是其可以广泛分布的主要原因。还原带氧气含量的进一步下降导致需氧微生物无法存活,因此在还原带仅检测到厌氧性硫酸盐还原菌的存在,其数量比矿石带稍有增加,成为还原带最为活跃的微生物类型。从以上结果也可看出,微生物和其生存的生态环境之间相互影响,铀含量、氧气含量、有机碳和硫含量等因素共同决定了微生物类群的分布。从氧化带到矿石带的各亚带样品中均分离得到铁细菌和含芽孢硫酸盐还原菌,说明它们是东胜铀矿岩石中的优势菌群,根据前人的研究结论,硫酸盐还原菌为铀矿形成中除了理化因素外的重要生物因素,而铁细菌与硫酸盐还原菌具有伴生关系[2]。

对东胜砂岩型铀矿和十红滩砂岩型铀矿中细菌分布情况[5]横向比较(表3)发现两个铀矿床各类细菌的种类与分布,尤其以硫酸盐还原菌和铁细菌的分布情况具有相似之处,即从氧化带到矿石带,硫酸盐还原菌数量逐渐增加,而好氧性细菌类群种类和数量逐渐递减,这些共性可在其他铀矿研究工作中进一步分析、验证和总结。

为了测定岩石样品中各类硫酸盐还原菌的分布情况,对不同亚带岩石样品用培养基在无氧环境下富集培养后,从产生黑色沉淀现象的样品中分离纯化得到98株典型菌株。它们为厌氧型杆状或弧状菌,革兰氏染色呈阴性,具备利用培养基中硫化物产生明显的H2S气体的特点。依据《伯杰细菌鉴定手册》(第八版),对分离得到的菌株进行理化性能测定并鉴定至属(表4)。

对分离到的硫酸盐还原菌菌株及其分布进行分析可以发现,不同岩石样品中存在不同种类的具备活性的硫酸盐还原菌,分别属于脱硫弧菌属和脱硫肠状菌属,这是东胜铀矿床中存在硫酸盐还原菌最直接的生物学证据。此结果和Cai et al.[8]对东胜铀矿中微化石形态研究后得出矿石中含有硫酸盐还原菌的推论一致,也和姜磊等[9]对东胜铀矿砂岩检测后发现存在丰富的脂肪酸,从另一角度推断矿床中存在硫酸盐还原菌的推断相吻合。

分离到的硫酸盐还原菌种类根据所处亚带分布有所不同,其中普通脱硫弧菌只在氧化带存在,脱硫脱硫弧菌在氧化带和弱氧化带有分布,而脱硫肠状菌属的Desulfotomaculum orientis 在各亚带均有分布,三者分布具备一定的生物地球化学分带性。从微生物学角度加以分析,脱硫肠状菌在特殊环境下可以形成抗逆性极强的芽孢,有助于菌体适应各种环境,为菌体能在矿床的广泛存在提供了保障,其他两种硫酸盐还原菌因不具备芽孢结构,在遇到不适合自身生长的环境时,其适应力明显不足[17]。

3.2 硫酸盐还原菌对铀试剂的还原作用

已有的实验表明,硫酸盐还原菌可能是影响铀矿成矿的主要生物学因素[18?20]。为了检测硫酸盐还原菌在东胜铀矿中的作用,在硫酸盐还原菌培养系统中加入铀试剂,经培养后对还原铀实验液离心,收集菌体细胞,检测铀在菌体细胞内外的携带量,以研究硫酸盐还原菌在铀富集过程中的机理,同时测定铀试剂的前后浓度变化,对比它们对于铀试剂的还原作用强度(表5)。

微生物菌体具有固定各类金属的能力。其固定机制主要有:1)将代谢物沉淀到细胞表面或者细胞内及胞外聚合物内;2)与吸附有关的被动累积;3)与无机配体反应形成沉淀;4)促进不溶化合物沉淀于细胞外部;5)还原可溶性金属形成无机矿物[21?23]。表5 数据表明菌体细胞中U(IV)携带量仅为沉淀中U(IV)的10%左右,扣除纯化学作用在铀沉淀中的影响,基本可以排除硫酸盐还原菌对铀的胞内外吸附作用,进一步依据EJ 349.2—1988对沉淀中微量铀进行检测,得知实验液沉淀中U(VI)含量随着H2S浓度增加而递增。这些实验现象说明:在整个实验作用过程中,硫酸盐还原菌在增殖过程中将周围的SO24 -还原为H2S,从中获取其生长繁殖和代谢所需要的能量[24],产生的H2S为铀矿的形成提供还原的地球化学环境,进而将U(VI)还原为U(IV)并沉淀析出[25]。

这种菌和铀之间的相互关系,不仅通过还原作用和溶解度来改变铀的环境分布,而且保证了菌体能主动改变环境因素以利于自身的生存,这种相互作用的结果最终改变了铀的存在形式,成为生物成矿的动力之一[26]。

对比表5中三组不同硫酸盐还原菌实验数据可以看出,在其他实验条件相同的情况下,三种硫酸盐还原菌最终检测数量不同,其中Desulfotomaculum orientis的数量最多,同时产生的H2S的量最多,其对铀的还原沉淀作用也最强。表4中Desulfotomaculum orientis 分布最广泛,在矿石带和还原带仍大量分布,说明Desulfotomaculum orientis 是东胜铀矿床成矿作用中的优势菌群,因此将其确定为后续实验环节的主要研究对象。

3.3 主要生物成矿因素的确定

东胜铀矿床中发现的硫酸盐还原菌具备一定分布规律,从氧化带到还原带菌的种类分布越来越少,矿石带和还原带仅有Desulfotomaculum orientis 存在,早期已研究的新疆十红滩铀矿各亚带菌体分布也符合此规律[5]。此结果是从已确定位置的矿床中研究细菌分布得出的规律,但是此规律并不能作为生物成矿的充分必要条件,因为许多环境中都会有脱硫肠状菌的混合或单独存在,因此有必要从中找到更加准确的证据。

3.3.1 间接证据

硫酸盐还原菌参与砂岩型铀矿成矿的间接证据是,与铀矿物具有成因联系的其他矿物所反映的能指示其参与成矿的依据[27],如与铀矿具有共生关系的黄铁矿的δ34S。已有的研究表明,鄂尔多斯盆地东胜铀矿床沙沙圪台矿区氧化还原过渡带部位黄铁矿的δ34S介于-39.2‰~+15.8‰[28],总体具有地层生物成因硫的特征,说明黄铁矿的形成主要由硫酸盐还原菌提供硫源,进而间接表明与黄铁矿共生的铀矿也形成于硫酸盐还原菌的作用。其他研究包括东胜砂岩型铀矿石中发现可参与还原硫酸盐的微生物化石[8],东胜铀矿床中发现硫酸盐还原菌和硫氧化菌类脂[9]等,这些研究结果也从侧面证明了硫酸盐还原菌曾参与铀矿的形成。

3.3.2 正向证据

参考王红梅等[16]研究微生物作为金矿找矿依据的思路,以铀矿各亚带普遍存在的Desulfotomaculumorientis为研究对象,对它们在各亚带岩层中的天然分布状态进行定性定量分析,以确定菌体是以营养体存在还是以芽孢形式存在、及其营养体和芽孢所占的比例(表6)。结果显示,硫酸盐还原菌的芽孢数目和样品中铀含量呈正相关性,随着样品中铀含量的增加,芽孢所占比例越来越高,可推断具有电离辐射属性和化学毒性的铀对Desulfotomaculum orientis 的形态具有明显影响。然而,矿石带Desulfotomaculum orientis依然有少部分以营养体形式存在,可见其在长期进化过程中不断提高了自身适应力,而且还能通过不断还原铀,主动改变所赋存的环境中铀的含量,以达到自我保护的效果。而抵抗力极强的芽孢可以帮助菌体在不良环境中存在,并通过自身代谢促进矿床的形成,随着还原带铀含量的降低,芽孢又可以萌发成营养体继续生长繁殖。本实验数据表明,高浓度的铀能促使细菌转化成芽孢,这在微生物学上是一种常见现象。

3.3.3 反向证据

按2.6实验方法模拟与各岩石样品中相同铀浓度的实验环境,加入同等起始浓度的Desulfotomaculumorientis 营养细胞,培养后观察芽孢所占比例(表7)。实验数据表明,即使排除了背景因素差异干扰,仅改变实验环境中的铀浓度、其他采用相同的初始条件的实验情况下,环境中铀浓度越高,实验结果中芽孢所占比例越大,铀浓度影响了芽孢的形成率。同时对表6和表7数据进行比较作图,分析含岩石实验系统和含铀试剂模拟实验系统中的芽孢比例(图2)。

含岩石实验系统中的Desulfotomaculum orientis芽孢比例和含铀试剂模拟实验系统培养出的菌体芽孢比例拟合度较高,说明两组实验数据的可靠性。结合铀矿岩石样品中Desulfotomaculum orientis 形态分布的数据说明,铀含量和菌体形态之间的关系可能是相互的,即岩石中铀含量的不同可以影响菌体的存在状态,而Desulfotomaculum orientis 也可以通过适应环境,保证自身生存的同时,影响铀矿的形成。模拟实验系统中脱硫肠状菌状态分布数据则从反向进一步表明,环境中不同的铀浓度确实可以影响Desulfotomaculum orientis 的存在状态。由于Desulfotomaculum orientis 在矿床各亚带普遍存在,因此通过检测不同区域Desulfotomaculum orientis 的分布以及芽孢所占比例,可作为铀矿分带和定位的参考依据。

4 结论

(1) 东胜砂岩型铀矿床中细菌的分布呈现明显的地球化学差异性:氧化带菌体数量和种类均较多,该区域矿石中各类元素供给充裕,它们发育旺盛,增殖较快,在围岩内部创造了适合各类微生物生长繁殖的微环境;弱氧化带受围岩中含铀量增加等因素影响,细菌种类和总量开始减少;矿石带菌体种类单一,主要的菌体种类为硫酸盐还原菌和伴生的铁细菌;还原带环境中无氧气,环境中仅有厌氧的硫酸盐还原菌存在。细菌类群的分布与岩石样品所处的地球化学区域环境相关,此分布规律与新疆十红滩铀矿床中细菌类群的分布规律类似。

(2) 硫酸盐还原菌能利用环境中的硫产生H2S,形成的还原环境有利于将U(VI)还原为U(IV)并沉淀析出,是有利于铀矿床形成的主要微生物因素,具有芽孢结构的Desulfotomaculum orientis 相对于其他种属的硫酸盐还原菌适应能力和还原能力更强,是矿床形成中的主力菌群。

(3) 天然状态和模拟状态的Desulfotomaculumorientis 均受高浓度铀的影响,使其由营养细胞转变为芽孢,芽孢形成的比例和铀浓度正相关。由此可推论,含铀量高的矿体,Desulfotomaculum orientis 大部分转变为芽孢形式存在,因此可推测具备芽孢的Desulfotomaculum orientis 是成矿作用中的主要生物因素,其两种生命形态的分布规律,对于生物找矿工作同样具有指导意义。