植入式医疗器件通信与充电场景的电磁辐射安全研究进展

何迪威 陈志英 唐丹枫 张莹

摘 要:植入式医疗器件常采用无线方式与外界通信或进行电源补给,一方面,它的存在将改变体外辐射源在人体组织内的电磁场分布,从而可能加剧电磁辐射水平;另一方面,它本身就是辐射源,将在人体组织内产生电磁辐射。许多国家和国际组织以比吸收率来衡量电磁辐射对人体的影响大小,并以此制定了电磁辐射的安全限值。本文就植入式医疗器件通信与充电场景的电磁辐射安全国内外研究进行了综述,重点讨论了电磁辐射比吸收率研究的电磁场计量学方法、相关模型和影响因素等。最后,对数值计算和实验测量方法进行了讨论和比较,分析影响比吸收率的重要因素,为含植入式医疗器件的人体组织电磁辐射比吸收率研究方法的选择及植入式医疗器件的最优工作频率、功率限值等参数的工程设计提供参考。

关键词:电磁辐射;植入式医疗器件;比吸收率;安全性

中图分类号:TL72 文献标识码:A

在20 世纪60 年代中期,当时来自前苏联的报告模糊描述了变电站工人的症状,也首次揭示了电磁辐射与人类健康之间可能存在的影响,报告描述了一些模糊的症状,包括不适、头痛、失眠、上呼吸道感染等[1] 。生物组织对于电磁场的效应主要基于电磁特性,电磁能量在组织内的分布、损耗特性与介电常数、电导率等密切相关,同时电磁场也可通过其与自由基以及细胞间信使等生物分子相互作用引起生物效应[2] 。虽然将电磁场与不良健康结果相关联的医学研究有时产生了明显矛盾的结果[3] ,但在众多知名医学期刊上发表的研究发现了有关潜在风险的证据,有研究表明长期处于电磁环境可能潜在地导致睡眠结构的改变[4] ,对生殖功能障碍、潜在癌症和中枢神经系统疾病的研究似乎也证实了先前的怀疑,即人体暴露在电磁场下可能带来健康问题[5-11] 。但当合理运用电磁辐射时,电磁辐射也可以用于治疗不同的疾病如癌症、肾结石、胆结石、脑肿瘤、肝肿瘤等[12] 。

植入式医疗器件作为医疗器械领域的重点发展方向之一,常被用于诊断、监测、辅助和治疗,例如人工耳蜗、心脏起搏器、深部脑刺激器等[13] 。

有研究证明,植入了医疗器件的患者暴露在体外辐射源电磁环境下安全风险也会增高[14] 。

由于植入式医疗器件一般采用无线方式与外界交换信息或补给电源,使得人体同时暴露在体外辐射源和体内辐射源的电磁环境中,这将大幅度加剧人体组织的电磁辐射暴露水平和健康风险。随着植入式器件的大量使用以及重要性的增加,此类器件的电磁辐射安全性不容忽视。

目前,比吸收率(specific absorption rate,SAR)被用来评估人体暴露在电磁辐射中的安全性。

SAR 可以通过数值计算和实验测量两种方法获得[15] 。数值计算主要包括时域有限差分法(finitedifferencetime domain, FDTD)、有限元法( finiteelement method, FEM )、有限積分法( finiteintegration technique, FIT )、矩量法( method ofmoments, MoM)等。实验测量可以分为电场法、温度法等。

联邦通信委员会( federal communicationscommission, FCC)和国际非电离辐射防护委员会( international commission on non-ionizing radiationprotection, ICNIRP) 分别在2020 年、2019 年定义了SAR 的安全限值为1. 6 W / kg (1 g) 或2 W / kg(10 g)。当超出安全限值时,电磁辐射就会对组织造成损害, 尤其是离辐射源最近的组织[16] 。

SAR 标准中的限值通常是指空间平均SAR 峰值,其定义是对于特定的体积或质量,通常是任意1 g或10 g 立方体组织的局部SAR 峰值。

由于目前国内外电磁辐射安全性的研究主要集中在移动设备如手机(体外源)对人体的辐射影响,而针对含植入式医疗器件的电磁辐射安全研究较少,因此,本文将对含心脏起搏器、深部脑刺激器、可植入金属骨架、视网膜假体、听觉传感器等几类植入器件通信与充电场景的人体电磁辐射暴露安全性研究进行综述。根据对电磁辐射SAR的数值计算方法、实验测量方法的讨论和比较,分析影响比吸收率的重要因素,为植入式医疗器件的电磁辐射SAR 研究方法选择及其最优工作频率、功率限值等参数的工程设计提供参考依据。

1 SAR 定义

SAR 是指单位质量的人体组织所吸收或者消耗的电磁功率,其单位为W / kg。

2 SAR 数值计算

电磁学中常用的计算方法包括有限元法(FEM)、矩量法、边界元法、时域积分方程法和时域有限差分法(FDTD)等[17] 。由于人体模型结构复杂且非均匀,在含植入式医疗器件的电磁辐射安全性研究中,一般采用时域有限差分法、有限积分法和有限元法计算SAR 值。每种方法都有基于该方法求解器的仿真软件供研究人员选择,例如基于FDTD 求解器的XFDTD 软件、含FIT 求解器的CST 软件以及基于FEM 求解器的Ansys 软件等。

2. 1 时域有限差分法

FDTD 首先由Yee 在1966 年提出,由于其能够精确处理复杂和非均匀的结构而被广泛应用于以人体为受辐射体的电磁问题的模拟[18] 。FDTD具有很好的稳定性和收敛性[19] 。

Kiourti 等[20] 采用FDTD 对用于植入皮肤组织的医疗植入式通信服务( medical implantcommunication service, MICS)对402 ~ 405 MHz 频段的平面倒F 天线( planar inverted - F antenna,PIFA)进行了仿真。在评估过程中,由于人伦道德,不能在真实的操作场景中对辐射源进行测量[21] ,因此,采用了可视化3D 人体头部解剖模型作为受辐射仿真模型。设计的圆形可植入天线作为辐射源植入到人体头部模型的皮肤组织中。人体头部和植入天线模型如图1 所示。

仿真在XFDTD 软件中完成,计算了工作频率为402 MHz、输入功率为1 W 时的皮肤组织空间平均SAR 峰值,结果列于表1,严重超过安全限值。

保证处于1 g 和10 g 的SAR 处于安全限值内对应的最大输入功率分别为2. 35 mW 和24. 38mW。可见,1 g 要比10 g 标准严格很多。该研究为了减少模拟时间,在天线设计阶段将天线放置于皮肤模拟箱的中心,随后将天线植入人体头部模型,并在此基础进行了天线性能评估,仅产生了轻微的失谐效应,可见,植入人体后产生失谐效应时该做法可以作为天线设计调整修正的方法。

Soontornpipit[22] 研究了一种用于植入生物遥测医疗器件(如心脏起搏器)的PIFA 在人体组织中产生的SAR。同样采用了XFDTD 软件对胸腹部模型进行模拟计算。胸腹部模型采用三层组织(皮肤、脂肪、肌肉)结构,模型与PIFA 的几何结构如图2 所示。

其中,胸部各层厚度分别为皮肤3 mm、脂肪6 mm、肌肉26 mm, 腹部各层厚度分别为皮肤2 mm、脂肪8 mm、肌肉25 mm。工作频率为403. 2MHz、输入功率为20 mW 的PIFA 放置于皮肤与肌肉组织之间。它与胸部或腹部表面皮肤之间的距离为1 mm、3 mm 和5 mm,胸部或腹部1 g 空间平均SAR 峰值结果列于表2。

从表2 得出距离相同时胸部的1 g 空间SAR峰值低于腹部,同时当天线离皮肤组织的实际距离越大,也就是植入的深度越深时,SAR 值会临近甚至超出安全限值。此研究表明植入物的植入深度会对SAR 带来不同程度的影响。

Shah 等[23] 研究了无线能量传输( wirelesspower transfer, WPT) 系统作用下植入不同器件(颅骨板、骨板、微型板、固定装置和深部脑刺激器)的头部模型SAR。研究首先考虑了双手伸入WPT 系统上方30 mm 处及头部位于WPT 系统上方30 mm 处,模型如图3 所示。

研究得出头部位于WPT 系统上方时的SAR超出限值,选择该种场景来研究植入器件对SAR分布和相应最大值的影响。其中,植入物的植入位置与WPT 系统的放置位置如图4 所示。

研究得出了在WPT 系统附近的头部存在植入器件,会导致植入器件附近的局部场强增强,进而使SAR 升高,特别是在板的锋利边缘及螺钉的尖端。在植入物中,颅骨板对SAR 的增强最大。这是由于其大尺寸及相对于WPT 系统位置造成的。尽管微型板很小,但由于其相对位置相对于WPT 系统的线圈绕组,线圈绕组附近的电场是最大的,导致其SAR 显著增强。除了植入器件的形状和大小,不同的SAR 分布很大程度上取决于植入器件相对于WPT 系统的位置。与其他植入器件相比,深部脑刺激器电极的SAR 值较小,这是由于电极尺寸小、它们在组织中的深度与WPT 系统的距离相对较远。

2. 2 有限积分法

FIT 最初在1977 年由Weiland 等学者提出[24] ,是一种时域求解数值算法。FIT 与FDTD相似,都是从麦克斯韦方程出发,但是FDTD 的出发方程是微分方程,而FIT 是将麦克斯韦方程写成积分形式。在求解过程中两种方法极其相似,但本质上是不同的[25] 。有研究测试表明,FIT 对非均匀材料的求解速度要比FDTD 快得多[26] 。CST 是基于FIT 求解器的三维电磁场仿真软件,常用于FIT 数值计算仿真。Al-Kalbani 等[27] 研究设计了一个工作频率为5 MHz 的高效自振荡E 级发射器电路,用于植入物无线供电,并应用FIT 计算特定拟人头部模型的SAR 值。该模型是由一个充满液体的外壳构成的,模型中的液体具有类似于人类头部的平均材料特性。采用输入功率1 W 的弯曲线圈作为体外辐射源向植入物传输能量。SAR 仿真结果如图5 所示。

從图5 中可以得知空间平均SAR 的峰值为1. 89 W / kg,低于安全限值。该研究采用简单头部模型简化模拟过程,结果不够精确,为获得更精确的结果可采用复杂模型。

Smondrk 等[28] 研究了在近场辐射下人体植入起搏器时各组织的SAR 值分布。采用广义调谐偶极子天线作为体外辐射源,植入模型采用接近真实尺寸的起搏器模型,人体模型采用Austin Man模型[29] ,植入起搏器的人体模型的透视图如图6所示。图6 是一个38 岁成年男性的三维解剖模型。与简单模型相比,基于体素的模型能够捕获精细的解剖特征和高度不均匀的组织,但存在阶梯边界以及更高的计算成本的问题。辐射源放置于起搏器的上方。

偶极子天线输入功率为1 W(1 800 MHz) 与0. 25 W(2 100 MHz),得出了两个频段中近场辐射在0~ 20 mm 之间的各组织的SAR 值分布如图7所示。

一般情况下,空间平均SAR 值随着天线与受辐射模型的距离的增加而减少。从结果上来看,近场辐射在接近植入式起搏器时可能会带来安全风险。该研究解析了由于植入式起搏器的存在将导致入射电磁场的散射,从而改变了SAR 的空间分布,在起搏器前面的组织层中最为明显,那里是入射和反射电磁场的相长干涉发生的地方。该衍射机制引起了明显的电磁场增强。

Permana 等人[30]研究了三种工作在不同频段(402 MHz、915 MHz、2. 4 GHz)的可植入矩形螺旋微带天线在多层人头模型中的空间平均SAR。可植入天线作为体内辐射源,采用CST 对六层人头模型进行仿真。人头模型如图8 所示。

采用4 个不同的功率级(1 mW、10 mW、100mW 和1 W),不同频段下的4 种功率源输入的SAR 结果如图9 所示。

可以观察到,1 g 和10 g 的空间平均SAR 值都随着源功率的增加而线性增加,工作频率越高,SAR 值也会越高。从该研究可以得出即使改变功率源,各频率下的SAR 分布格局仍保持不变,但最大值不同。

Zradzinski 等[31] 比较了植入听觉传感器的使用者与未植入听觉传感器的使用者的SAR。研究暴露在射频识别( radiofrequency identification,RFID)高频阅读器电磁辐射下植入者头部的空间平均SAR。作为体外辐射源的RFID 高频阅读器为中等尺寸的环形发射天线,工作频率为13. 56MHz,输入功率为8 W,水平放置于眼球正前方,采用了两种不同的听觉传感器Bonebridge 和BAHA。CST 的仿真结果如图10 所示。

从该研究可以观察到,植入听觉传感器会导致患者的头部SAR 显著增加。植入不同的听觉传感器带来的差异也是显著的。这是由于BAHA 型传感器比Bonebridge 传感器的体积更大,金属元素更多的原因。该研究也再次说明植入物将增大人体组织SAR。

2. 3 有限元法

FEM 的基本思想最初由Courant 在1943 年提出,其在处理非均匀材料时具有较强的能力,不同于FDTD 的六面体网格,FEM 采用四面体网格,在分析人体非均匀模型时的数值计算能够更精确[32] ,但由于其计算的复杂程度以及高昂的成本,目前无法模拟较高频段下的精细人体模型[33] 。

Permana 等[34] 利用ANSYS HFSS 及FEM 求解器对植入眼球内的天线进行模拟。在仿真中采用了玻璃体作为天线的周围材料。玻璃体是眼球内部的一种半固体凝胶结构,以98%的水为基础,含有少量以胶原蛋白、玻璃体蛋白和透明质酸形式存在的固体物质。研究工作频率402 MHz、输入功率1 W 的植入天线(体内辐射源)在这种环境下的SAR,玻璃体腔内10 g 空间平均SAR 峰值为45 W / kg,为了达到安全限值输入功率应不超过44. 4 mW。该研究为之后的植入眼球内的天线的研究提供了基础。

Prakash 等[35] 同样利用HFSS 对植入人眼大小的球形玻璃体的六层环形微带天线的空间平均SAR 进行仿真。为了生物相容性,该天线封装了聚二甲基硅氧烷(poly dimethyl siloxane, PDMS)。当植入天线工作频率为403 MHz、输入功率为0. 49 mW 时1 g 空间平均SAR 峰值为0. 265W / kg。

Schwerdt 等[36] 研究了植入无源无线微系统在外部天线电磁辐射下的空间平均SAR。利用ANSYS HFSS 对模型进行仿真。外部天线与植入微系统及组织模型的分布如图11 所示。

该工作研究了外部天线处于工作频率为2. 45GHz、输入功率为50 mW 的主发射模式与工作频率为4. 9 GHz、输入功率为0. 158 mW 的二次反向散射模式的空间平均SAR,如图12 所示。从图12 可以看出,SAR 主要集中在皮肤表面,并迅速衰减到脑组织。研究表明SAR 主要由辐射源主导,而不是植入的反向散射微系统。该研究的皮肤层厚度设置偏厚,可选择将其减少再对结果进一步分析。

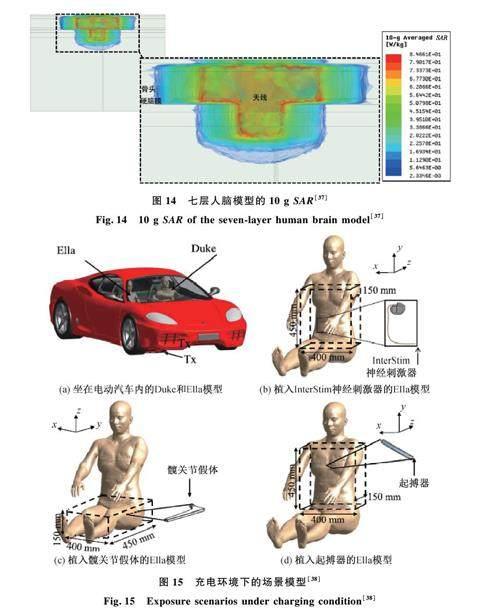

Hout 等[37] 研究了可植入天线作为体内辐射源植入七层人脑模型的空间平均SAR。通常人脑模型使用六层结构,而七层结构更接近现实。七层人脑模型如图13 所示。

植入天线工作频率为2. 4 GHz、输入功率为1 W,植入在骨骼和硬脑膜之间。仿真在HFSS 中进行,得到的10 g 空间平均SAR 如图14 所示。从图14 可以得知,当输入功率低于23. 6 mW 时,其10 g SAR 处于安全限值以内。

IA Shah 和Hyoungsuk[38] 研究了一种基于共振的无线功率传输系统用于电动汽车充电时对人体植入物的SAR 影响。系统工作频率为13. 56MHz,输入功率为1 W,安装在车身中心下方。仿真在Sim4Life 中进行,在基于解剖学的人体模型Duke 和Ella 中考慮4 种场景进行SAR 模拟。其中暴露在充电环境下的模型如图15 所示。4 种场景下的SAR 分布列于表3。

研究表明了植入物的存在会使SAR 上升,且除了心脏起搏器外,另两种植入物均超过安全限值,将对其最大输入功率造成影响。从上述应用得出FEM 中人体模型主要采用球面或多层人体组织。

3 实验测量

实验测量方法主要有温度法、电场法等。温度法常应用于磁共振成像( Magnetic ResonanceImaging, MRI)下植入式医疗器件的电磁辐射安全性研究,而电场法广泛应用于移动设备(如手机)对人体的电磁辐射研究中,也是现有的SAR 测量系统采用的方法。

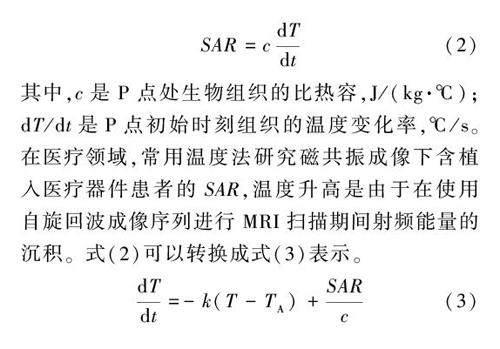

3. 1 温度法

温度法是在一定时间内对温度进行连续的监控得到温度变化率,以此为基础,忽略散热和代谢,通过式(2)计算SAR。

空间某点P 处的SAR 可表示为:

其中,k 是牛顿冷却系数,s-1 ;T 是模型温度,℃ ;TA是环境温度,℃ 。

Pisa 等人[39] 研究了MRI 扫描期间带有单极导线的植入起搏器胸腔模型的空间平均SAR,使用温度法对两组实验模型进行了测量。实验装置如图16 所示。

在实验过程中,信号发生器发出64 MHz 的信号,鸟笼天线的输入功率为100 W。图17 表示了鸟笼天线内的胸腔模型。这是一个填充了凝胶状的盐水材料(HEC 2%,NaCl 0. 36%) 的平行六面体盒子。

进行了两组实验,第一组实验研究了胸腔模型有无单极导线起搏器的SAR 分布,研究表明带有单极导线的起搏器会带来SAR 的升高。

第二组实验考虑了导线对SAR 的影响,如图18[39] 所示。将导线沿着z 轴放置,位于胸腔模型表面下方2 cm 处,并考虑了相对于x 轴的两个位置,一个居中(P1 处),另一个移向最大磁场的位置。研究表明了其中导线尖端的SAR 值最高以及导线半径和长度对导线尖端SAR 值的影响是显著的。

Gorny 等人[40] 在一臺1. 5 T 通用电气磁共振扫描仪上进行实验。使用发射/ 接收头部线圈(工作频率为64 MHz) 为体外辐射源和一个充满了0. 45%NaCl 蒸馏水溶液(与人体组织电导率相近)的3. 7 L 热绝缘圆柱形头部模型。实验装置如图19 所示。

为了尽量减少散热的影响,模型的表面覆盖了一层绝缘的氯丁橡胶泡沫。在测量期间,使用四个温度探针记录温度。三个探针插入到线圈内的头部模型中。第四个探针放置在水容器中用于测量环境温度。每隔250 ms 对头部模型和环境温度进行采样并记录。针对不同水平的射频发射增益重复测量。表4 列出了9、12、15 dB 三种发射增益下测量的温度升高和计算的SAR 值。

随着发射增益每3 dB 的增加,测量的SAR 接近翻倍。该研究也表明改变头部模型内盐水溶液体积对测量的空间平均SAR 影响较大,实验结果如图20 所示。

温度法通常使用的是温度探针进行实验,但由于温度探针只能测量单点的温度[41] ,同时也有文献[42-43] 指出温度探针测量得到的温度值取决于其探针的位置、探头的形状等。Dharmadhikari 等人[44] 提出一种利用顺磁镧系化合物TmTODP5- 获得温度测量值的方法。使用在生理盐水中制备的4% 琼脂糖凝胶中装有50 mM 的TmTODP5- 的30 mL 圆柱形小瓶,从TmTODP5- 与水的化学位移的差异获得温度值,进而计算SAR,使用正交鸟笼射频线圈(双调谐至400 MHz 和106 MHz)作为辐射源,采用两端裸露的绝缘金属线来模拟模型中导线或植入物的存在,主要用于证明在磁共振成像检测中这种导线在模型内的安全性。导线周围的平均SAR 如图21 所示,从图中导线周围的SAR分布可以发现在金属线的尖端存在高温和高SAR。金属线的存在增加了安全风险。另一项工作对模型的三个位置进行了SAR 测量,研究得出顶部位置的SAR 高于底部位置的SAR。这可能是因为射频线圈中的电容间隙导致的射频能量沉积差异。

3. 2 电场法

电场法主要应用于移动设备(如手机)对人体的电磁辐射研究中。采用SAR 测量系统( 如DASY 系列)进行测量。SAR 测量系统主要由人体模型、电子测量仪器、扫描定位系统及被测设备夹具等构成[45] 。根据测得的场强值计算SAR 分布及空间平均SAR 峰值。

Kawdungta 等[46] 研究了一种用于胃肠道诊断的多频段(403 MHz 和2450 MHz) 天线,并使用100 系列EMC(探针模型:100 D)在等效液体混合物中进行SAR 测量。其实物如图22 所示。

使用频谱分析仪的最大保持功能以连续方式进行SAR 测量,总时间为6 分钟,并确定最大电场强度。使用式(4)将探头读数转换为电场强度,并通过式(5)计算SAR。

测量的等效液体混合物的SAR 值均低于最大安全限值。

4 讨论

在数值计算中,主要涉及FDTD、FIT 和FEM等3 种方法应用于植入式医疗器件的电磁辐射安全性研究。3 种方法均能处理复杂不均匀的人体组织SAR 计算问题。FDTD 具有很好的稳定性和收敛性,但存在一些不确定因素。例如,FDTD 的六面体网格由于阶梯近似难以精确离散复杂外形的人体组织,并且利用FDTD 计算得到的电场进一步确定SAR 往往存在一些误差[47] 。而FEM 的四面体网格避免了六面体网格的离散误差,在分析复杂、高度不均匀模型时非常灵活和准确,但具有高昂的成本以及复杂的计算。相对于FEM,FIT的数据存储量非常低,FIT 不需要进行矩阵求逆运算,对复杂人体模型的计算效率高,从数学上保证了可计算的区域足够大,并具有灵活的几何建模和边界处理[48] 。3 种数值计算方法的比较列于表5。

方法选择取决于模型的选用以及可承受的成本范围。低成本可选用单层或多层的人体组织模型,采用FDTD 或FIT 方法进行求解。在有限成本内可选用简单可视化人体模型,采用FDTD 或FIT方法进行求解;亦可选用多层人体组织模型,采用FIT 或FEM 方法。在经费充足时,选用基于体素的可视化人体模型,采用FEM 方法进行求解。也有研究致力于使用改进的方法获得成本更低、更精确的SAR 值如双边双网络的FDTD 方法[49] 、FEM 与区域分解方法结合[50] 等。

在实验测量中,主要涉及温度法应用于含植入式器件的人体组织比吸收率研究。温度法常用于磁共振成像扫描仪对植入式器件患者的安全性研究中。而温度法测量中依赖于温度探头对温度变化进行监测,探头的形状、监测位置以及灵敏程度等将对比吸收率评估造成影响。为了解决温度探针的局限性,有研究采取观察化学位移差异的方式来间接获得温度变化,进而计算比吸收率。

电场法目前未应用于植入式医疗器件的比吸收率研究中。由于实验测量需要完整的测量系统,以及使用简易人体模型与人体组织液进行测量,精度较低。若要提高实验精度,应提高人体模型精度,一般采用动物实验。上述实验研究中未采用动物实验。

从SAR 的研究结果来看,植入式医疗器件的植入会导致人体组织SAR 增加。植入式器件的尺寸、植入位置都会对比吸收率带来不同程度的影响。一般情况下,空间平均SAR 值随着天线与人体模型的距离增加而减少。为了保证植入式医疗器件的微型化,器件尺寸需要更小,而植入式医疗器件的尺寸越小,工作频率越高,SAR 值也会越高。平衡植入式器件的尺寸与比吸收率的关系值得研究人员关注。人体模型的精细程度对比吸收率结果也有影响。选用的人体模型层数越多,就越接近真实环境,能够获得更为精确的SAR 值,但相应的计算成本会更高。人体模型的类型不同如孕妇、小孩、老人等,比吸收率也会存在差异。同时有研究表明[51] ,过于简化植入器件模型的几何形状所带来的误差可能会抵消复杂的人体组织带来的优势。

目前,植入式醫疗器件的最大输入功率限值较低,这将严重影响植入式医疗器件的性能释放。

通过研究影响比吸收率的关键因素,对降低比吸收率和提高功率限值有重要意义,它将释放和提高植入式医疗器件的更多性能。

5 结论

在近十年之中,应用于人体的植入式医疗器件愈发增加,含植入式医疗器件的电磁辐射安全性研究需求也更加突出。研究人员可采用数值计算和实验测量两种方法获得含植入式医疗器件的人体组织比吸收率。目前,国内外植入式医疗器件设计研究中电磁辐射安全性研究较少,本文总结并讨论比较了多数研究中使用的研究方法,为后续含植入式医疗器件的比吸收率研究方法选择提供参考。

从各类植入式医疗器件的SAR 测量中可以得出,其植入深度[22] 、工作频率和输入功率[30] 、人体组织分布等对SAR 存在不同程度的影响。金属元素也会使SAR 升高[31] 。工作频率越高,SAR 越高。输入功率越高,SAR 越高,一般植入式医疗器件的输入功率仅限几十毫瓦以内。为方便器件的植入,其尺寸设计需尽可能小,此过程会导致工作频率的升高。当体外辐射源与植入位置的距离越远,SAR 越低[28] ,而体内辐射源的植入位置是SAR最大的区域。植入式医疗器件附近存在高导电性人体组织也会对SAR 造成较大影响,通常局部SAR 峰值可见于其中。因此,植入式医疗器件设计时应注意工作频率与器件尺寸之间的关联,减少金属元素,考虑辐射源与植入位置的距离来降低SAR,提供安全性保障,用以提高功率限值,释放器件性能。

综上,植入式医疗器件尚在发展阶段,影响其SAR 的因素仍有许多尚不明确。例如天线形状对于比吸收率的影响、不同植入式医疗器件患者人群的安全性、植入天线植入人体后的失谐效应对比吸收率的影响等。接下来的工作可以着手于不同天线形状如圆形天线、方形天线、三角形天线等对比吸收率的影响,为最优天线形状提供参考依据。研究不同人群如孕妇、小孩、老人等比吸收率的差异,为针对特殊人群的器件设计提供理论参考。由于植入人体后天线发生失谐效应,其参数如工作频率等可能大幅度改变,通过研究SAR 变化,明确最优工作频率。近年的可穿戴医疗器件研究中[52-55] ,通过加入人工磁导体以降低SAR,我们可以研究加入类似人工磁导体的材料后植入器件对SAR 的影响。通过分析影响比吸收率的关键因素,明确最优工作频率,提高最大功率限值,释放植入式医疗器件更多性能。

参考文献:

[ 1 ] Hendee W R, Boteler J C. The question of health effects from exposure to electromagnetic fields [J]. Health Physics,1994, 66(2): 127-136.

[ 2 ] LI G, PANG X F. Effects of electromagnetic field exposure on electromagnetic properties of biological tissues [ J].Progress in Biochemistry and Biophysics, 2011, 38(7): 604-610.

[ 3 ] Curcio G. Exposure to mobile phone-emitted electromagnetic fields and human attention: No evidence of a causal relationship [J]. Frontiers in Public Health, 2018, 6: 12.

[ 4 ] LIU L Y, DENG H, TANG X P, et al. Specific electromagnetic radiation in the wireless signal range increases wakefulness in mice[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2021, 118(31): 6.

[ 5 ] Larsen A I. Congenital malformations and exposure to high-frequency electromagnetic radiation among Danish physiotherapists[J]. Scandinavian Journal of Work Environment & Health, 1991, 17(5): 318-323.

[ 6 ] Ouellet-Hellstrom R, Stewart W F. Miscarriages among female physical therapists who report using radio and Microwavefrequency electromagnetic radiation[J]. American Journal of Epidemiology, 1993, 138(10): 775-786.

[ 7 ] Li D K, Odouli R, Wi S, et al. A population-based prospective cohort study of personal exposure to magnetic fields during pregnancy and the risk of miscarriage[J]. Epidemiology, 2002, 13(1): 9-20.

[ 8 ] Savitz D A, Olshan A, Gallagher K. Maternal occupation and pregnancy outcome[J]. Epidemiology, 1996, 7(3): 269-274.

[ 9 ] Roosli M. Radiofrequency electromagnetic field exposure and non-specific symptoms of ill health: A systematic review[J].Environmental Research, 2008, 107(2): 277-287.

[10] Kabuto M, Nitta H, Yamamoto S, et al. Childhood leukemia and magnetic fields in Japan: A case-control study of childhood leukemia and residential power-frequency magnetic fields in Japan[J]. International Journal of Cancer, 2010,119(3): 643-650.

[11] Genuis S J. Fielding a current idea: Exploring the public health impact of electromagnetic radiation[J]. Public Health,2008, 122(2): 113-124.

[12] Batool S, Bibi A, Frezza F, et al. Benefits and hazards of electromagnetic waves, telecommunication, physical and biomedical: A review[J]. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2019, 23(7): 3121-3128.

[13] ZHOU Y J, LIU C H, HUANG Y C. Wireless power transfer for implanted medical application: A review[J]. Energies,2020, 13(11): 30.

[14] Mat M H, Abd Malek M F, Whittow W G, et al. Ear prosthesis evaluation: specific absorption rate levels in the head due to different angles and frequencies of electromagnetic exposure[J]. Journal of Electromagnetic Waves and Applications,2015, 29(4): 514-524.

[15] 馬玉. 构建用于电磁辐射比吸收率数值计算的标准中国人头[D]. 北京信息科技大学, 2014.

[16] Guido K, Kiourti A. Wireless wearables and implants: A dosimetry review [J].Bioelectromagnetics,2020,41(1):3-20.

[17] 吕英华. 计算电磁学的数值方法[M]. 北京:清华大学出版社, 2006.

[18] Taflove A. Advances in computational electrodynamics: The finite-difference time-domain method[ M]. Artech House,Boston MA, 1998.

[19] 葛德彪, 闫玉波. 电磁波时域有限差分方法[M]. 西安:西安电子科技大学出版社, 2002.

[20] Kiourti A, Christopoulou M, Nikita K S. Performance of a novel miniature antenna implanted in the human head for wireless biotelemetry[C] / / 2011 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC/ URSI National Radio Science Meeting. APSURSI 2011, July 3, 2011 - July 8, 2011, 2011: 392-395.

[21] Gemio J, Parron J, Soler J. Human body effects on implantable antennas for ism bands applications: Models comparison and propagation losses study[J]. Progress in Electromagnetics Research-Pier, 2010, 110: 437-452.

[22] Soontornpipit P. Design of implanted PIFA for implantable biotelemetry locations: Chest and abdomen[C] / / International Electrical Engineering Congress. iEECON 2016, March 2, 2016 - March 4, 2016, 2016: 236-239.

[23] Shah I A, Basir A, Cho Y and Yoo H. Safety analysis of medical implants in the human head exposed to a Wireless power transfer system[J]. In IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2022, 64(3):640-649.

[24] Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell s equations for six-component fields [ J]. Electron Commun, 1977,31:116-120.

[25] XU Y S, KONG L. Time domain electromagnetic differential equation methods[J]. Advanced Materials Research, 2012,(1700):490-495.

[26] Leithon J. Electromagnetic simulation of a rectangular cavity: A comparison between FIT and FDTD results [ M ].IEEE, 2008.

[27] Al-Kalbani A I, Yuce M R, Redoute J M. Safe SAR levels in inductively powered brain implanted visual prostheses[C] / /International Symposium on Electromagnetic Compatibility. EMC EUROPE 2012, September 17, 2012 - September 21,2012, 2012.

[28] Smondrk M, Benova M, Psenakova Z. Evaluation of SAR in human body model comprising of implanted pacemaker[C] / /12th International ELEKTRO Conference. ELEKTRO 2018, May 21, 2018 - May 23, 2018, 2018: 1-5.

[29] Spitzer V. The visible human male: Technical report[J]. J Am Med Info Association, 1996, 3: 118-130.

[30] Permana H, Fang Q, Lee S Y. Comparison study on specific absorption rate of three implantable antennas designed for retinal prosthesis systems[J]. Iet Microwaves Antennas & Propagation, 2013, 7(11): 886-893.

[31] Zradzinski P, Karpowicz J, Gryz K. Electromagnetic energy absorption in a head approaching a radiofrequency identification (RFID) reader operating at 13. 56 MHz in users of hearing implants versus non-users[J]. Sensors, 2019,19(17): 16.

[32] ZHANG H, LIN Z, SHA W, et al. Electromagnetic-thermal analysis of human head exposed to cell phones with the consideration of radiative cooling[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2018, 17: 1584-1587.

[33] A T W, B S S, B P R. Specific absorption rate and temperature distributions in human head subjected to mobile phoneradiation at different frequencies - ScienceDirect[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2012, 55(1-3):347-359.

[34] Permana H, Fang Q, Rowe W S T. Hermetic implantable antenna inside vitreous humor simulating fluid[J]. Progress in Electromagnetics Research-Pier, 2012, 133: 571-590.

[35] Prakash C, Gangwar R P S. Six layers circular microstrip antenna implanted in a phantom of vitreous humor[C] / / 2014 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on RF and Wireless Technologies for Biomedical and Healthcare Applications. IMWS-Bio 2014, December 8, 2014 - December 10, 2014, 2014: 1-3.

[36] Schwerdt H N, Miranda F A, Chae J. Analysis of electromagnetic fields induced in operation of a wireless fully passive backscattering neurorecording microsystem in emulated human head tissue[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2013, 61(5): 2170-2176.

[37] Hout S, Chung J Y. Design and characterization of a miniaturized implantable antenna in a seven-layer brain phantom[J].IEEE Access, 2019, 7: 162062-162069.

[38] Shah I A, Yoo H. Assessing human exposure with medical implants to electromagnetic fields from a wireless power transmission system in an electric vehicle[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2019, (99):1-8.

[39] Pisa S, Calcagnini G, Cavagnaro M, et al. SAR and temperature increase in a thorax model with implanted pace-maker under magnetic resonance imaging [ C] / / 2008 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. EMC 2008, August 18, 2008 - August 22, 2008.

[40] Gorny K R, Bernstein M A, Felmlee J P, et al. Calorimetric calibration of head coil SAR estimates displayed on a clinical MR scanner[J]. Physics in Medicine and Biology, 2008, 53(10): 2565-2576.

[41] Nordbeck P, Fidler F, Weiss I, et al. Spatial distribution of RF-induced E-fields and implant heating in MRI [ J].Magnetic Resonance in Medicine, 2010, 60(2): 312-319.

[42] Bassen H, Kainz W, Mendoza G, et al. MRI-induced heating of selected thin wire metallic implants-laboratory and computational studies-findings and new questions raised[J]. Minim Invasive Ther Allied Technol, 2006, 15(2): 76-84.

[43] Mattei E, Triventi M, Calcagnini G, et al. Temperature and SAR measurement errors in the evaluation of metallic linear structures heating during MRI using fluoroptic probes[J]. Physics in Medicine & Biology, 2007, 52(6): 1633-1646.

[44] Dharmadhikari S, James J R, Nyenhuis J, et al. Evaluation of radiofrequency safety by high temperature resolution MR thermometry using a paramagnetic lanthanide complex[J]. Magnetic Resonance in Medicine, 2016, 75(5): 2121-2129.

[45] 林浩. 比吸收率(SAR)測量值的比对评估[J]. 现代电信科技, 2012,(3): 5.

[46] Kawdungta S,Boonpoonga A,Phongcharoenpanich C. MICS/ ISM meander-line microstrip antenna encapsulated in Oblong-Shaped pod for gastrointestinal tract diagnosis[J]. Sensors,2021,21(11):3897.

[47] Laakso I, Uusitupa T, Ilvonen S. Comparison of SAR calculation algorithms for the finite-difference time-domain method[J]. Physics in Medicine & Biology, 2010, 55(15): N421.

[48] 张剑. 基于有限积分技术的特高频局部放电传感器灵敏度仿真计算[J]. 电气自动化, 2019, 41(6): 4.

[49] Miry C, Loison R, Gillard R. An efficient bilateral dual-grid-FDTD approach applied to on-body transmission analysis and specific absorption rate computation[J]. Ieee Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2010, 58(9): 2375-2382.

[50] 左勝, 白杨, 张玉, 等. 复杂环境中手机电磁辐射的比吸收率计算[J]. 西安电子科技大学学报, 2019, 46(02):170-176.

[51] Nguyen B T,Pilitsis J,Golestanirad L. The effect of simulation strategies on prediction of power deposition in the tissue around electronic implants during magnetic resonance imaging[J]. Physics in Medicine & Biology, 2020, 65(18):185007(13pp).

[52] Othman N, Samsuri N A, Rahim M K A, et al. Low specific absorption rate and gain-enhanced meandered bowtie antenna utilizing flexible dipole-like artificial magnetic conductor for medical application at 2. 4 GHz[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2020, 62(12): 3881-3889.

[53] Hazarika B, Basu B, Nandi A. Design of wideband AMC integrated monopole antenna with enhanced radiation performances for off-body systems[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2020, 63(5): 1458-1463.

[54] Hazarika B, Basu B, Nandi A. An artificial magnetic conductor-backed monopole antenna to obtain high gain,conformability, and lower specific absorption rate for WBAN applications[J]. International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 2020, 30(12):e22441.

[55] Bulla G, De Salles A A, FernNdez-RodríGuez C. Novel monopole antenna on a single AMC cell for low SAR[ J].International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 2020, 12(9): 825-830.