技术、职业与性别

曹梦洁 章梅芳

摘 要 电话女接线生是近代中国重要的女性职业之一,从事这项职业的女性被认为是“摩登女性”的代表。通过对晚清民国时期大众报刊、档案等史料的整理,梳理出中国近代电话接线生职业从业性别的转变;分析了女接线生日常工作中遭遇的控制及其有限的反抗;并着重探讨技术与性别的互动关系。研究发现,女接线生的具身实践构成了电话技术网络的重要组成部分,接线职业的女性化及女接线生媒介形象的广泛传播在一定程度上促使電话有了“她”色彩;同时,电话亦非只是价值中立的简单工具,技术领域的劳动性别分工再现了传统性别文化,新技术领域复制甚至强化了传统的性别观念与秩序。

关键词 女接线生 电话 晚清民国 技术与性别

中图分类号 N092

文献标识码 A

收稿日期:2023-11-10

作者简介:曹梦洁,2000年生,安徽砀山人,北京科技大学科技史与文化遗产研究院硕士研究生。Email: caomengjie_anhui@163.com;章梅芳(通讯作者),1979年生,安徽望江人,北京科技大学科技史与文化遗产研究院教授。Email: zhangmeifang@ustb.edu.cn。

基金项目:国家社科基金年度项目“性别视角下中国近代科技文化研究”(项目编号:20BZX042);中央高校基本科研业务费项目“中国近现代技术本土化研究”(项目编号:FRF-BR-23-04B)。

19世纪末期电话传入中国后,信息交流方式发生了新的技术变革,接线生成为“很可以使女子担任”的职业。20世纪二三十年代以后,女接线生广泛地活跃在电话局、机关、企业、银行、旅馆及饭店等处。尽管新技术为女性提供了就业机会,但她们在职业领域仍然处于不利地位。以女接线生为考察对象,对探讨技术领域内劳动性别分工和性别文化具有重要意义。

国外学者已经关注到接线生职业的女性化以及该职业自动化或机械化的特征。马多克斯(Brenda Maddox)([1],页273—293) 、马丁(Michèle Martin)[2]和吉见俊哉[3]等人分别回顾了英国、美国、加拿大和日本的接线生职业性别变迁过程。其中,马丁特别强调了性别文化在其中发挥的作用[4]。卡米(Elinor Carmi)的研究表明,为了将女接线生变为传播者和接收者之间更有效的媒介,贝尔电话公司发展出福柯(Michel Foucault)身体规训和泰勒(Frederick Winslow Taylor)科学管理的混合模式,将她们变成了没有抵抗力的身体机器[5]。加尔文(Jill Galvan)认为,19世纪以来打字员、电报员、接线生这些媒介工作被认为特别适合女性,她们通常被作为机器的补充和替代,具有一种可控制性,既是男性获取信息和社会权力的工具,也是男性管理人员的执行者[6]。

国内学者对女接线生的研究主要关注电话技术引发的女性社会角色转变。胡源认为电话对于城市女性影响更大,带来了女性就业热潮[7]。霍慧新认为女接线生的出现冲击了传统的女性社会角色定位,电话技术使城市女性走出家庭,成为社会的主体[8]。此外,文静关注到电话等声音媒介让女性声音作为被聆听的客体,处在被消费的被动位置上[9]。而吴政宪和陈令杰以中国台湾地区女接线生群体为研究对象,前者提出旧式交换机需要依赖接线生的身体技术[10];后者认为接线生职业的“女性化”过程是世界性的趋势,并特别关注了职业性别化招致的困扰与性别污名[11]。

上述研究为本文讨论电话技术与性别问题提供了借鉴。目前,国外研究缺乏中国本土案例,国内研究较少讨论其中涉及的技术与性别的关系,且对女接线生的职业实践考察不够。为进一步丰富相关研究,本文基于新挖掘的史料,细致梳理中国近代接线生职业的性别变迁,呈现女接线生职业群体的职业实践细节,并揭示电话技术与性别的互动关系。

一 新职业的获得:女接线生的兴起

1876年,贝尔在美国发明了电话。1882年,丹麦大北电报公司在上海外滩7号建设了我国第一个经营性质的电话交换所[12]。此后,电话逐渐进入中国大众视野,成为于行政、商业均有便利的“文明工具”。从电话交换制式的变迁来看,需要手摇发电的磁石式电话、电话局供电的共电式电话和“拨号式”自动电话相继出现。至民国末期,需要人工操作的交换机仍是电话技术的重要组成部分。当时,负责电话交换工作的职务称谓有“司机生”“话务员”“接线生”“接线员”“交换手”等。前二者是电话局的规范称呼,其余为社会中的通用称谓,后两者在晚清民国报刊中较少使用。因此,除原文引用外,本文在此统一以“接线生”称呼此类职业人士。

1. 早期的男接线生

与西方电话公司相似,中国电话事业初创时期的接线生全部由男性担任。清末民初之际,女学尚未形成规模,新兴女性职业也不发达。当时女性从事的工作仍以耕作、纺织、养蚕、刺绣等家庭内的辅助性劳动为主[13]。除工厂女工人数较多外,教师、医生等职业领域中从业女性均属少数。

然而,随着电话业务数量不断增加,男接线生与用户之间的矛盾日益显现,包含接线延迟、故意不给接线、接错电话、辱骂用户、态度傲慢、偷懒睡觉、调笑妇女、窃听及贪污受贿等诸多方面。例如,早在1906年就有人写信给《京话日报》,称电话不灵:

安设电话,为的是消息灵通,南分局的传话人,全是些外行,手口忙不过来,人家摇了问铃,忙的时候他必回复某号说着话呢,再不然摇了回铃,不替摘线,闹得两头很麻烦。[14]

同年三月,报刊中出现电话接线生在电话上骂人的新闻:

前次电局传话,在文明电机上,口出不逊……此事与电话局的名誉,很有妨碍。[15]

北京电话局男接线生在女眷打电话时,从中窃听,装做妇女声音,又依样学舌并杂以轻薄之词。时人评价:

电话局司机人怠惰桀错尚在情理之中,乃今则加以侮弄且狎及女眷,则情理皆无可恕矣。[16]

社会上因此出现了用户殴打接线生等冲突事件,对电话局的名誉和公共形象造成了不利影响。交通部和电话局曾有过多次整顿,如1917年交通部训令北京电话局各司机生与用户问答“词气之间理应力求和平,以免发生冲突”[17],但效果并不理想,用户仍有不满。

2. 接线生职业的女性化

伴随着用户对男接线生不满的增多及电话局的整顿无果,媒介已有倡导改用女接线生的呼声出现,当时有文章称“但将男女天性,略一比较,则知女子担任传接员,实有优于男子者”[18]。1913年无锡电话公司开始改用女接线生,“是我国女子从事邮电事业最先之导师”[19],认为女接线生有心志宁一、专于服务的特点。李大钊曾提倡“电话司机人不勤敏,不亲切,应改用女工”[20]。政府机关对选用女接线生也颇有关注,1918年交通研究会交通研究会为交通部的附设机关。交通部于1912年成立,是最高交通行政机关,负责管理铁路、邮政、电政、航政,监督所辖各官署及全国交通、电气事业。讨论了“电话局现在应否即行改用女司机生”的议题,并详细报告了改用女接线生的理由及面临的困境[21]。不仅如此,交通部还于1921年颁布了《女电话生暂行章程》。可见,当时社会对改用女接线生的关注度之高。

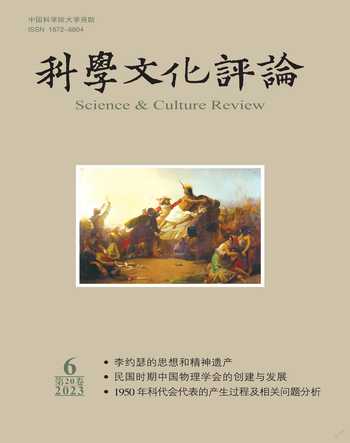

20世纪20年代以后,各电话局或电话公司开始大规模选用女接线生。由于我国地域广大、时局复杂,各省市及各时期内的情况均有不同。1921年上海、广州、山东有改用之议。1923年,苏州电话局以男接线生积习太深,非一律裁汰,不足以资整顿,预备另招女接线生[22]。1933年,南京市电话总局以男接线员性情暴躁易生不良影响而拟议改用女性,但因方言不同和经费不足而暂缓[23]。1935年南京电话局开始正式招收女接线生[24]。1938年,北京电话局决定采用女接线生[25]。概言之,从全国范围内来看,各省市基本都在力促接线生职业从业性别的转换。更有青岛、上海、广州电话局等处的接线生曾全为女性。

1945年上海电话公司职工会会员人数共1120人,其中接线生共392人,男女人数分别为108人和284人,女接线生占比72.4%[26]。在1945年北平电信局二、三、七分局的443名接线生中,男性共177人,女性共266人,女性占比60%。女接线生较男接线生人数更多(表1)。除电话局及电话公司雇用女接线生外,企业、旅馆、洋行、剧院、政府机关、学校等处也有女接线生的身影。

女接线生逐渐成为民国时期的重要职业群体之一。接线生职业由最开始的男性垄断趋向于女性在数量上占多数;电话接线甚至被某些人认为是属于女性的职业。20世纪40年代曾有文章称:“因为习惯是这样,女子大都是比较男子来得娴静与细心,所以接线几乎都是女性的。”[28]值得注意的是,尽管大众印象将接线生视为女性职业,但男接线生并未完全退出历史舞台。

二 日常工作中的控制与抗争

经先静的研究表明,孤岛时期的上海女工深受传统性别制度和近代资本制度的共同控制[29]。在交换室内,电话局或电话公司的技术安排与传统性别制度同样共同参与了日常工作场域内对女接线生的规训和控制。

1. 劳动身体的规训

伴随着近代中国向工业社会的转型,福柯所言的“规训”权力出现在了电话局中。规训权力是一种“微观物理学”,它通过对人体姿势、动作、速度等的“零敲碎打”,以施加微妙强制([30],页147)。根据尽可能严密地划分时间、空间和活动的编码,“对人身体的运作加以精心地控制,力图将其变成具有生产能力又被驯服的劳动力”([30],页148)。

时间的严密划分。接线生的工作往往处于高度紧张、不停歇的状态。诚如女接线生梅文所说:

靠近九点钟的时候,工作就紧张起来,一个接着一个,不停的叫呀喊呀的仍旧做不完,而规定当你面前有灯亮的时,是不许停止工作的,平均每一分钟得接一个……[31]

钟点时间的输入和工时劳动的扩张,导致了身体的时间化计算和管理[32]。接线生的身体须按照规定行动,并配合机械的运转。

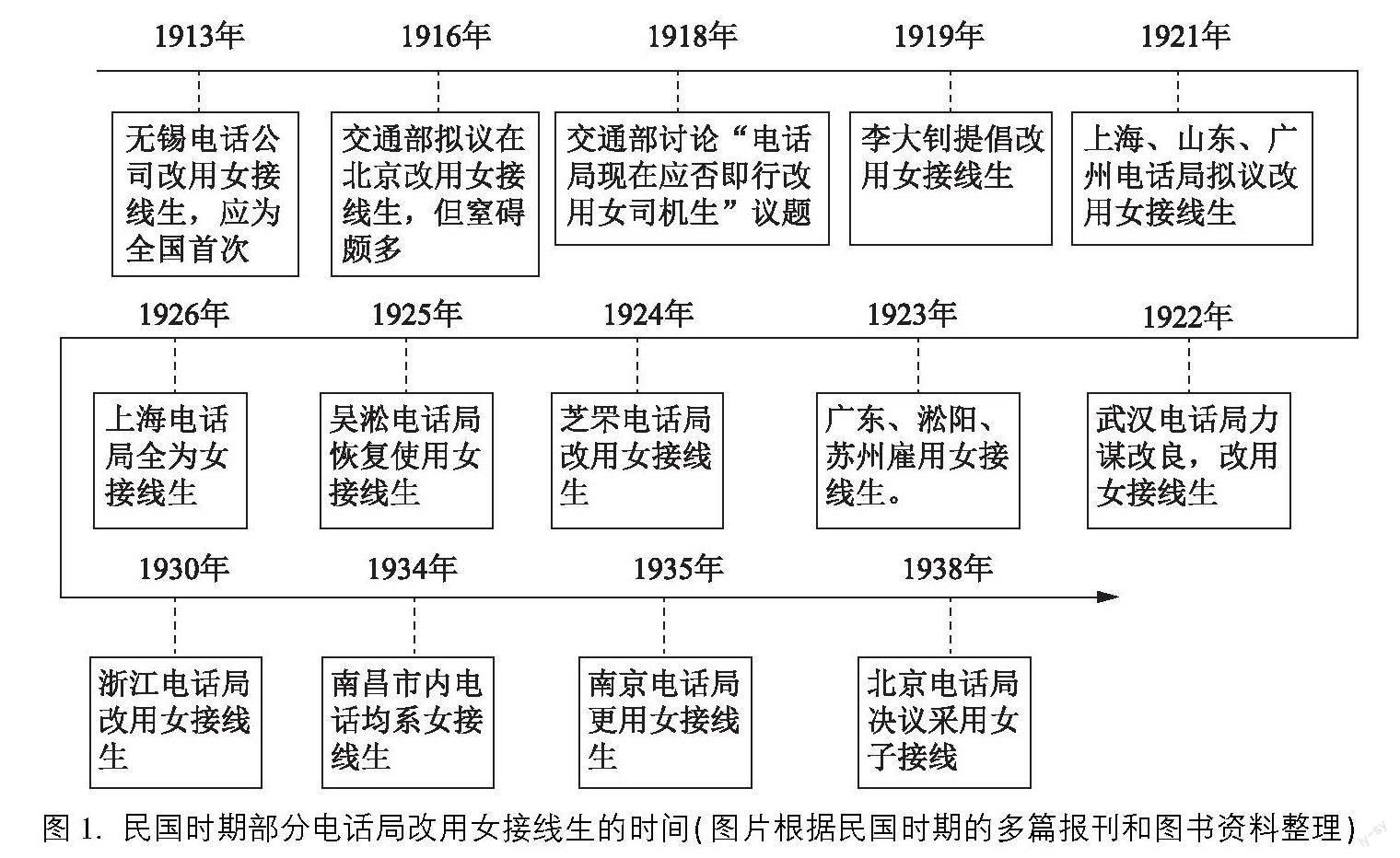

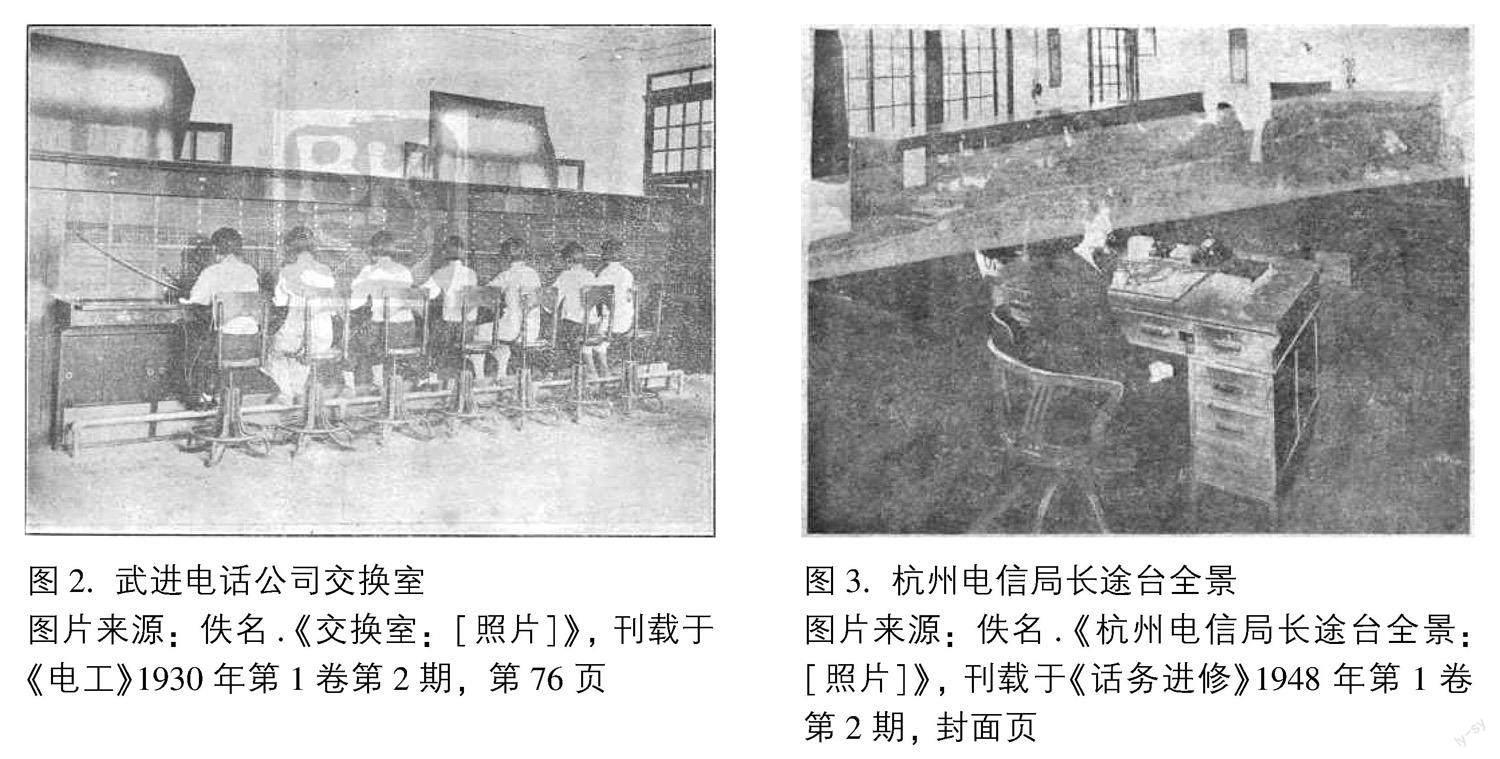

空间的严密划分。女接线生位于单独区隔的封闭空间,工作时间一概拒见亲友,打来电话十九也接不通[33]。交换机器自然地将其活动空间区分成块,但中央有一张单独的桌子,监管员坐在这里可对每一个交换台的情形看得一清二楚(图2、图3),接线工作始终处于其监控之下。并且,班长通过监听器,可以随时获知任意交换台的工作内容。接线生因为面对着交换机器,看不到其背后的监管员,但却可以清楚地感知到监督的存在。有女接线生就曾描述说:

如果发现谁在“讨添头”(没有听清楚用户报的号码,请再报一遍)或是在和用户争执,话筒中立刻传来排头“吃排头”为上海方言,意为受斥责、挨批评。,责斥你工作不留意或者违反了话务员的信条“谦和”。[33]

在这种监视手段下,女接线生小心翼翼地工作,心存被惩处的恐惧与担心,体现出规训权力的威慑作用。

仅对时间和空间进行严密划分是不够的,规训权力还需借助一套严格的规章制度来保障劳动力的高效使用。例如,接线生的任免、请假及奖惩等,均有交通部制定的规章管理,虽人数众多但其懒惰及服务情形,均能了如指掌[34]。不仅如此,接线生工作中的身体动作也被严格规定。如扬州电话局曾对接线生的具体接线动作、姿态等做过明确要求:

司机生接撤线塞时,宜手持塞子绝缘部分,然后全部插入,不得随意乱插及推掳塞钮;答话时须口近传话器二寸许,以声低话明为主要;用户号牌下落即行答話,不得稍有迟延。[35]

经过一系列的技术安排和管理规定,接线生的劳动如同机械零件般被标准化。他们每天接触同样的冷冰冰的机器,说着同样的话,回答着同样的问题,记录同样的数字,整理同样的记录单……成了一架活的机器[36]。接线生的身体与其面前的交换机器,也即被使用的身体部位(手、眼、口、耳)与被操纵的机器部件(电钮、受话器、电线、插孔等),通过各种姿势、动作和声音连接,在监控权力的运作下,造就了某种“肉体—机器的复合”。尽管劳动条件和安排对男女接线生而言是类似的,但由于女接线生占多数,她们的性格特征又被认为更加柔顺,事实便是她们在电话技术领域更多地被视为易于管理、规训和控制的对象。

2. 性别身份的建构

如果说基于工作效率考虑而施加的身体规训不存在明显的性别差异,那么女接线生在日常工作中遭遇的诸多性别约束则表明,即便是走出家庭并获得职业的“新女性”,她们的角色身份依然承受着传统性别观念的持续建构和控制。

这首先体现在“男女大防”上。无锡电话公司的女接线生管理章程中就格外强调男女之别,规定账房和男职员在楼下办公,女管理员和接线生在楼上办公[37]。青岛电话局甚至限制女接线生周末游公园,给出的理由是:星期尾是游公园的佳日,但男女——尤其是女学生及女电话生——同游是很危险的,会决礼教的堤防[38]。直到20世纪三四十年代,上海电话公司内的员工看到男女接线生在一起,还会风言风语地议论([39], 页72)。

其次是对女性工作的轻视。当时的报刊中有言论称:

老板们之所以要用女子做接线生,第一是可以藉女子来做营业上的号召,可以凭借女子来做装饰点缀,以吸引顾客。[40]

字里行间表现出的是对女接线生工作能力的不认同,以性别话语为资源掩盖了女接线生的努力和能力。社会上对职业女性的轻视也造成了女接线生内心的痛苦,有女接线生称由于怕被叫做“花瓶”,而不敢告诉别人自己是接线生[41]。

此外,男用户的言语调戏和邀请听戏、游玩等举动给女接线生造成了困扰。女接线生沈天容曾抱怨经常有男性打电话骚扰,如果敷衍他们,会缠得更紧;如果拒绝他们,会报告监工不替他接线[42]。尽管女接线生与男用户仅有声音接触,但仍然阻拦不了他们对女接线生的性别想象:

说话先待“大令通”,莺呖燕啼绛顺风。上上下下接线路,进进出出插话筒。千里有情好对语,咫尺无缘睹娇容。但凭间接吻芳泽,此恨绵绵何时穷。[43]

类似的对女性的骚扰和情色想象,是将职业女性客体化的体现。

无论是电话局规章制度的制定、对女接线生工作的污名化还是对女接线生的调笑,均表明在新的职业技术领域内,性别不平等的权力关系依然存在。种种因性别而形成的控制和约束,体现出了长久以来“男尊女卑”的性别等级制度在彼时新兴技术领域的延伸与固化。

3. 女接线生的抗争

然而,女性并非完全是被规训和控制的消极客体,她们的主体意识也在发展。民国时期,有能力、有机会就业的女性仍是少数。受过初等教育的女性,文化素质相对较高、自我意识强,容易与社会沟通,更可能为自己创造走向“解放”的条件([44],页128)。电话局内的女接线生要经过严格的招选考试,学历上最低要求也是高小及以上毕业。因此,面对职业中的种种不平等待遇,一些女接线生能做到努力维护自身的权益,甚至发动妇女运动。

作为“新女性”的代表,她们不断谋求进步,组织夜校,以求增高智识[45]。面对社会上对女性工作的轻视,杭州电信局的女接线生认为:

三十多个女同仁的演奏,给反动的策士们的“回厨房论”,以最有力无情的打击,给视职业妇女为花瓶的大人先生们以最严重的警告,给卑视女性的社会以事实的理性的控诉。[46]

女接线生在实际工作中不仅谋求人格独立和男女平权,亦积极抗争。1924年12月28日,青岛女接线生赵鲁玉赵鲁玉(1900—1937)1923年经友人介绍到胶澳商埠电话局做接线生,1924年加入中国共产党。她是青岛第一个女共产党员,也是青岛妇女运动的带头人,在电话局成立了共产党领导的青岛市第一个女工组织,即“女子进德会”。争取加薪和年赏未果后,发动了罢工运动[47]。在倪培民为父母倪培民的父母倪复生(1917—1999)和江怡(1925—1998)都曾是美商上海电话公司的中共地下党党员,是上话党支部的核心成员。1939年,22岁的倪复生和14岁的江怡先后考进美商上海电话公司成为接线生。1938年倪复生加入中国共产党,1943年江怡加入中国共产党。写的传记中,上海电话公司女接线生江怡具有反抗精神,对外国领班从不讨好屈从([39],页70)。

总之,在电话技术产生的工作空间内,传统性别制度和接线工作中的微观权力相互作用,完成了对女接线生温顺、可控并具有生产能力的身份规训。女接线生则通过主动抗争表达了她们的自主性和能动性。基于女接线生日常工作与反抗实践的探究,使我们得以接近民国时期职业女性面临的困境及其真实主体性的存在。

三 接线工作中的技术与性别

20世纪后半叶以来女性主义关于技術的研究可概括为探讨“技术中的女性问题”和“女性主义中的技术问题”两个方面:前者主要关注技术领域的性别结构分层和技术对女性工作、生活和身体造成的影响;后者将社会性别分析视角纳入对技术的分析,探讨技术与性别之间的相互建构[48]。女接线生的具身实践构成了电话技术网络的重要组成部分,接线职业的女性化及女接线生媒介形象的广泛传播在一定程度上促使电话有了“她”色彩;同时,电话亦非只是价值中立的简单工具,技术领域的劳动性别分工再现了传统性别文化,新技术领域复制甚至强化了传统的性别观念与秩序。

1. 女性参与技术与电话的“她”色彩

作为晚清民国时期的新技术,电话的出现和使用改变了当时女性的就业状况,扩大了女性的职业选择范围。中国电信博物馆所藏的一台被称为“老慈禧”1907年中国从德国引进了一台西门子共电交换机,最初安装在北京,慈禧太后曾经使用过它,因此也被称为“老慈禧”,现藏于中国电信博物馆。的西门子共电交换机座席,顶部就刻有:“团结起来,参加生产和政治活动,改善妇女的经济地位和政治地位。”在这一过程中,电话作为技术物,显然被视为女性赖以发展和提高地位的重要工具。

时人已意识到欲求女子经济之独立,必先有相当之职业[49]。的确,接线生这份职业为女性提供了一定的经济收入。因晚清民国时期的物价波动,不同时期、不同地区女接线生的工资金额并不相同。1935年上海电话局招考女接线生,给出的薪资为训练期月薪20元,转正后约为51至68元[50]。电话接线生的月薪虽然并不算丰厚,但能够维持基本生活甚至负担家庭经济。更遑论,在女性职业尚不发达的时期,接线生职业为女性提供了大量的就业机会。值得一提的是,当时男女接线生的薪资由交通部《话务员章程》统一管理,没有出现美国电话接线行业的那种显著差别([1],页278)。例如,陕西电政管理局1935年不限性别的接线生招聘广告[51]和1937年招收女接线生的广告[52],所列薪资待遇是相同的。

换言之,电话的出现为女子职业发展及女性参与技术提供了机会和空间。但从另一个角度来看,女接线生进入电话行业的曲折过程与职业遭遇,又表明电话并非简单的工具手段,技术实践也非完全与社会因素无关。电话传入中国时正值清末,此时传统社会男尊女卑的性别制度与观念开始遭遇挑战。废缠足、兴女学的推进,使得女性走出家庭逐渐成为可能。但传统观念和制度的惯性也十分强大,尤其是袁世凯独裁统治时期,政府甚至倡导取缔女学,并在教材中写入“三从四德”等女德规范([44],页40—43),这在无形中阻碍了女性参与电话行业的进程。即使社会对男接线生的指责颇多,且已有改用女接线生的先例,交通部也拟议推进改用女接线生,但直至五四时期女子解放声浪日高,经济独立被视为妇女解放的关键所在,女接线生才真正大量进入一直被男性垄断的技术领域。在此过程中,男接线生还曾有组织地抵制女性进入行业,從而保证他们对电话接线这一技术工种的控制权。要言之,无论最开始男性的垄断,还是后来转变为女性主导的过程,以及男接线生对女接线生的抵制等,都意味着技术及其实践内嵌着社会性别意识形态。

有趣的是,作为接线主力,女接线生日复一日的身体实践及在大众媒介上的形象呈现,亦构建了电话技术本身的“她”色彩。一方面,女接线生的工作是整个电话技术链条中的一个必要环节,甚至她们的身体与交换机器连接为一个整体,在某种意义上成为了通信设备本身。她们是积极的人类技术行动者,以具身实践的形式与交换机器等非人类行动者共同编制了电话技术与社会密切互动的无缝之网。另一方面,女接线生的工作场景及人物形象在大众媒介上的出现,相关自述文本对接线工作的描述等,构建了电话与女性之间的某种形象并置和关联,甚至在一定程度上促使电话文化中出现了明显的性别化修辞。例如,当时报纸上有人称:

电话在传入我国后得不到普遍发扬的机缘……我们看看从前的穷乡僻壤,现在都印深了“她”的足迹;往昔的繁市重地,更都澈遍了“她”的声音。[53]

显然,此处的“电话”具有了女性化的性别气质和身份标识,而不再是作为中性工具和手段的“它”。换句话说,电话接线职业的女性化以及女接线生具身化的技术实践,在一定程度上影响和构建了社会大众对电话技术的想象。

2. 性别分工与对技术的性别化评价

关于职业劳动性别分工的大量研究表明,需要技术和技术知识的工作往往主要由男性完成,并被视为男性的工作([54],页2)。晚清民国时期电话局(公司)内的职业分类,同样具有明显的性别差异。

根据《交通部上海电话局员工录》(1935年编制)[55],上海电话局员工共有314名,包括男员工201人,女员工113人;接线生共计114人,其中女接线生103人,男接线生11人。女员工中91.2%的人为接线生,分布在南市总局、浦东分局、吴淞分局等处,其他8.8%的女性职工充任营业股和出纳股的业务员及助理会计员。男性员工主要担任管理和技术岗位,仅占接线生总数9.6%的男接线生主要分布在派驻市政府、派驻警备司等重要单位。上海电话局的局长、主任工程师、课长、主任、副主任等高级管理职位均由男性担任,线工、机工、铅工、测量员等“高技术”工种中完全不见女性的身影。这种劳动性别分工方式并非绝无仅有,如表1所示,在北平电信局的交换室内职位较高的领班全是男性,副领班中女性仅有两位。20世纪三四十年代,美商上海电话公司话务部门女工居多,工务部门男工居多([39],页31)。概言之,电话局(公司)内管理性和技术性工作更加“男性化”,而处于从属职位及不涉及艰深技术知识的接线工作则更“女性化”。

时人评价“电话司机固属简单之事”[56],接线生虽然也直接操作机器,但被认为是一种末技微业。接线生的接线动作、姿势和声音共同构成了一种具身化的技术实践,保证了电话通信的稳定运行,对电话通讯的重要意义不言而喻。但它在传统性别偏见的文化下却被贬低了,被认为是辅助性的、不重要的。人们往往认为,男性掌握着控制设备的技术知识和诀窍,而女性的技能和知识则被理解为仅限于简单操作,使得彼时的女接线生多有被贬低为“花瓶”的焦虑。正如科伯恩所言,技术变革完全有能力改变具体的任务和活动,而不改变男女关系的根本不对称和不平等([54],页13)。电话技术的传入影响了传统劳动性别分工,两性均需适应电话技术带来的通信方式的改变,然而社会对于男性和女性之间关系的看法却没有发生实质性改变。

换言之,即使电话被打上了“她”色彩,却并不意味着女性在技术领域的地位有根本性的改变,性别气质与技术的关联也未有实质性的改变。甚至,电话接线职业的从业性别变化及媒介对电话本身的女性化表达,在一定程度上还进一步强化了社会对女性气质的传统认知。尤其需要提出的是,性别气质与技术之间的隐喻式关联实质上还可能强化了社会对技术本身的性别等级化想象。即女性主导的技术工种或女性气质化的技术,往往并非尖端或重要的技术。这一想象,对于女性和技术的发展而言,都是不利的。

3. 新技术领域传统性别秩序的强化

尽管女接线生得到了电话用户的认可与赞扬,维持了电话技术系统的稳定性。但应注意的是,女性能够进入接线生职业领域,乃是利用了传统的性别话语资源。吕美颐和郑永福提出,中国传统的性别制度通过确定女性卑顺、屈从的地位,来换取家庭和谐稳定,进而实现平天下的治国方略[57]。民国大众媒介同样构建了沉静灵敏、专于服务、柔顺、富有忍耐力的女性气质,认为该性别气质使得女性天然适宜电话接线工作,而男性无论从性格、声音、气质等方面都不如女性适合(表2)。这种观点看似是对男性的贬低,实际上却暗含了对长久以来女性屈从地位的宣扬和延续。

理解男女之间的差异和不平等最常见的形式即为“自然”的角度。民国报刊讨论:女性“禀性”贞静,天然地在“本性上”适合于电话接线服务。换言之,男性不如女性适宜接线生职位,全因天授的男女禀性不同。但是,诚如波伏瓦(Simone de Beauvoir)所言:“女人不是天生的,而是后天形成的。”[58]女性并不是天生就注定要扮演某些角色和行为,性别差异和不平等是文化问题([54],p. 5)。被认为适宜接线工作的女性服从和柔顺的性别气质,同样是在漫长的历史长河中不断被塑造出来的。在中国古代社会中,礼法和女教是父权统治的主要支柱,利用女教约束女子的行为以维持社会秩序,是精英阶层的重要法则[59]。民国以来,尽管女学兴起,女性独立人格意识不断增强,但因传统礼教的强大惯性,在《中华女子修身教科书》等教材中仍强调女子的柔德:

柔为女子之美德,柔则和,和则无争,无怨无怒,无詈言,柔则顺,顺则不骄、不忤、不倨傲。[60]

吊诡的是,这种柔顺服从的理想女性规范,以及对女性说话方式的教化,在此时却成为女性得以进入电话领域的话语资源。她们之所以能进入接线生行业,并非是社会对她们的技术能力的肯定和赞赏,而是基于社会之于女性性情和性别气质的传统建构和想象。这种建构和想象在延续到女接线生的日常工作之后,又进一步固化。当时的电话多用于官署和商业往来,使用群体多为男性。女性成为电话接线主力,不仅是社会援引传统性别话语资源的结果,还通过其技术实践将这一话语体系下的性别关系延伸至电话用户与接线生的互动中。女接线生被要求也被认为能对男性用户表现出温顺和恭敬,更能忍耐重复、繁琐和无聊的接线工作,更能体贴人意地忍耐用户的指责与不满。虽有抗争和进步,女性进入甚至主宰电话接线工作,但却依然未能根本性地挑战传统的性别秩序与性别关系结构。

四 结语

晚清民国时期的中国社会处于重要的转型时期,新旧事物和观念不断碰撞交融。在大多数女性仍从事家庭内辅助劳动时,电话技术却为女性带来了新的职业选择。女性甚至取代了男性,在接线职业中获得了优势地位。通过这份职业,女接线生得以经济独立,一度成为“新女性”的代表。在欣喜于技术改善了女性经济和政治地位时,却也发现女接线生在日常工作中被技术安排规训与控制,被传统性别认知约束与轻视,这表明在新的职业技术领域内,男性与女性之间的不平等权力关系依然存在。

晚清民国时期女接线生的就业实践虽不能反映当时社会的全貌,但却足以折射出特定时代背景下技术、职业与性别复杂的互动关系。从技术对性别的影响看,积极的一面是,电话技术的确推动了女性职业的发展,为其经济独立创造了条件,进而一定程度上改变了女性的社会地位。不足之处是,女接线生从事的是辅助性的、机械式的工作,她们在日常工作中被规训和控制,传统性别身份被延续和强化。这种劳动分工的性别区分及性别秩序的固化,表明技术并未改变强大的社会性别制度与观念。从性别对技术的影响看,一方面女接生通过自己的努力维持了技术系统的稳定,肩负了电话公司和用户之间的良好媒介,她们的具身实践构成了电话技术网络的重要组成部分,推进了电话的广泛应用,进而为社会发展作出了贡献。这种性别参与及其媒介现象的呈现甚至使得电话的社会形象也发生改变,具有了“她”色彩。但另一方面,女性进入该领域不是因为其被认为具有技能,而是传统社会对女性性别气质的固有印象和不断塑造;她们并没有被预期会变革和推进技术的发展,甚至她们的角色形象被贬低为仅起点缀作用的“花瓶”,而与女性气质相关联的接线工作也不被认为是具有技术含量的重要工种。

参考文献

[1] 伊锡尔·德·索拉·普尔. 电话的社会影响[M]. 邓天颖译. 北京: 中国人民大学出版社, 2008.

[2] Michèle Martin. “Hello, Central?”: Gender, technology, and culture in the formation of telephone systems[M]. Carleton University Press, 1991.

[3] 吉见俊哉. 声的资本主义 电话、radio、留声机的社会史[M]. 李尚霖译. 台湾: 群学出版社, 2013.

[4] Michèle Martin. Feminisation of the Labour Process in the Communication Industry: The case of the telephone operators, 1876—1904[J]. Labour/Le Travail, 1988, 22: 139.

[5] Elinor Carmi. Taming Noisy Women: Bell Telephones female switchboard operators as a noise source[J]. Media History, 2015, 21(3): 313—327.

[6] Jill Galvan. The Sympathetic Medium: Feminine channeling, the occult, and communication technologies, 1859—1919[M]. Ithaca: Cornell University Press, 2010. 13.

[7] 胡源. 近代的北京电话与摩登女性[J]. 科技潮, 2008, (12): 69—71.

[8] 霍慧新. 电话通讯与民国城市女性社会角色的再塑[J]. 山西师大学报(社会科学版), 2017, 44(4): 50—53.

[9] 文静. 电话媒介考古: 重访早期中国电影的三种维度[J]. 北京电影学院学报, 2023, (4): 82—92.

[10] 吴政宪. 近代台湾资讯社会的电话接线生(1900—1930)——以台北局为中心的探讨[J]. 兴大历史学报, 2007, (19): 391—443.

[11] 陈令杰. 玉纤轻撮话才通: 日治时期台湾的电话女接线生[J]. 近代中国妇女史研究, 2016, (27): 95—190.

[12] 于峰, 关增建. 近代上海租界电话制式演进路径初探(1877—1943)[J]. 自然科学史研究, 2018, 37(2): 218—230.

[13] 李淑蘋. 清末民初媒體对女性职业的认知[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2016, 38(6): 123—128.

[14] 佚名. 电话不灵[N]. 京话日报, 1906-03-14: 4.

[15] 佚名. 电话骂人[N]. 京话日报, 1906-03-18: 4.

[16] 佚名. 中央新闻: 电话司机人之可恶[J]. 中华报, 1906, (453): 7.

[17] 许世英. 交通部训令第一零八二号[J]. 政府公报, 1917, (440): 10.

[18] 刘其淑. 电话管理概论[J]. 中国工程学会会报, 1919, (1): 91—101.

[19] 佚名. 附录: 无锡电话公司成绩报告书: 勖女司机生辞[J]. 电气, 1914, (5): 118—119.

[20] 中国李大钊研究会. 李大钊全集: 全5册(第三卷). 北京: 人民出版社, 2013. 73.

[21] 佚名. 交通研究会第三次研究报告概略(附表)[J]. 交通月刊, 1918, (17): 67—88.

[22] 佚名. 电话司机生罢工[N]. 时事新报(上海), 1923-05-28: 6.

[23] 佚名. 电话总局 缓用女接线员[N]. 中央日报, 1933-06-05: 7.

[24] 佚名. 首都电话局 将一律换女话务员[N]. 中央日报, 1935-10-17: 7.

[25] 佚名. 北京電话总局 训练女接线生[N]. 庸报, 1938-09-23: 3.

[26] 佚名. 上海市电话公司职工会负责人名单、理监事及会员名册、调外受训事(工福会派调外受训名单)经费开支报告表格[B]. 1945年11月. 上海: 上海市档案馆, Q6-6-334, 151—190.

[27] 佚名. 交通部北平电信局、电话三局、交换课服务员潘蘅芬等关于调查投考话务员个人信息、提前录用、试用期满成绩优良女学生等的呈、通知[B]. 1945年4月. 北京: 北京市档案馆, J058-001-00267, 31.

[28] 柯洛. 女接线生素描[J]. 新上海, 1946, (35): 2.

[29] 经先静. 日常工作中的规训与抗争——社会性别视角下的孤岛时期上海女工研究[J]. 兰州学刊, 2013, (8): 64—73.

[30] 米歇尔·福柯著. 规训与惩罚 修订译本[M]. 刘北成, 杨远婴译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2012.

[31] 梅文. 接线生的生活[J]. 人人周刊, 1945, (8): 16.

[32] 黄金麟. 历史、身体、国家 近代中国的身体形成(1895—1937)[M]. 北京: 新星出版社, 2006. 21.

[33] 伊似. 一个接线生的自述[N]. 纱布日报, 1948-12-28: 2.

[34] 浙江省电话局. 浙江省电话局事业报告[M]. 浙江省电话局, 1936. 181.

[35] 佚名. 法规: 交通部扬州电话局交换室暂行章程草案[J]. 电政周刊, 1928, (36): 23—26.

[36] 小畸. 感叹话务员[J]. 妇女(上海1945), 1948, 3(6): 13—14.

[37] 佚名. 附录: 无锡电话公司成绩报告书: 女司机生管理章程[J]. 电气, 1914, (5): 119.

[38] 厥农. 青岛的女人[N]. 时事新报(上海), 1928-03-13: 13.

[39] 倪培民. 我的父母——两个中共地下党员的故事[M]. 上海: 上海人民出版社, 2010.

[40] 维露. 女接线生[N]. 社会日报, 1939-01-16: 4.

[41] 莉莉. 我的工作自白: 一位女话务员沉痛的自述[J]. 妇女杂志(北京), 1941, 2(11): 15—17.

[42] 钱华. 生活记录: 人间的地狱: 一位电话接线生的自述[J]. 读书生活, 1934, 1(4): 16—18.

[43] 赛西施. 女三百六十行 十七·女接线生[N]. 真报(1947—1949), 1947-03-28: 3.

[44] 郑永福, 吕美颐. 中国妇女通史(民国卷)[M]. 杭州: 杭州出版社, 2010.

[45] 佚名. 青岛女司机生 组织夜校[N]. 妇女日报, 1924-04-08: 3.

[46] 英柯芝. 特约通讯: 没有一分钟静止的工作场所: 介绍杭州电信局交换室[J]. 话务进修, 1948, 1(2): 11—12.

[47] 常连霆主编, 中共山东省委党史研究室编. 中共山东编年史 第2卷[M]. 济南: 山东人民出版社, 2015. 494—495.

[48] 章梅芳. 女性主义科学编史学研究[M]. 北京: 科学出版社, 2015. 258—268.

[49] 絜. 女子职业谈[N]. 时事新报(上海), 1927-04-27: 12.

[50] 佚名. 上海电话局 招考女话务员[N]. 大美晚报, 1935-10-02: 4.

[51] 陕西电政管理局. 陕西电政管理局招考话务员广告[N]. 西京日报, 1935-09-30: 1.

[52] 交通部陕西电政管理局. 交通部陕西电政管理局招考女话务员广告[N]. 西京日报, 1937-09-11: 1.

[53] 异军. 话人们!尊重我们的工作[J]. 话友, 1944, 3(7): 10.

[54] Cynthia Cockburn, Susan Ormrod. Gender and Technology in the Making[M]. SAGE Publications Ltd, 1993.

[55] 佚名. 交通部上海電话局员工录(民国二十四年七月)[M]. 上海: 交通部上海电话局, 1935.

[56] 阿禄. 电话拟用女司机生 妇女又多一新事业[N]. 时报, 1918-03-30: 11.

[57] 郑永福, 吕美颐. 近代中国妇女与社会[M]. 郑州: 大象出版社, 2013. 235.

[58] 西蒙娜·德·波伏瓦. 第二性(合卷本)[M]. 郑克鲁译, 上海: 上海译文出版社, 2014. 359.

[59] 衣若兰. 三姑六婆 明代妇女与社会的探索[M]. 中西书局, 2019. 136.

[60] 李步青编. 中华女子修身教科书 1—3册[M]. 上海: 中华书局, 1915. 97.

Technology, Occupation, and Gender

A study of female telephone operators in late Qing and Republican China

CAO Mengjie, ZHANG Meifang

Abstract: Female telephone operators were among the significant professions for women in modern China, symbolizing the essence of the “modern women”. By examing historical sources such as mass press and archives from the late Qing to the Republican era, this study sorts out the shifts in gender dynamics within the profession; analyzes the control encountered by women switchboard operators in their daily work and their limited resistance; and focuses on the interaction between technology and gender. The study reveals that the female operators embodied practices have become an essential part of the telephone technology network, and the feminization of the wiring profession and the wide spread of the media image of female operators, imbuing the telephone with a “feminine identity” to a certain extent. Moreover, the telephone is not just a simple tool of value neutrality, the gender division of labor in the field of technology reproduces the traditional gender culture, and the new technology field replicates or even strengthens traditional gender concepts and hierarchies.

Keywords: female telephone operators, telephone technology, Late Qing and Republican China, technology and gender