新能源产业链短期利好涌现中期原材料跌价或致通缩

叶文辉

目前来看新能源板块或先喜后忧,短期季报报喜有望引领超跌反弹,但此前盲目扩产引发的产业链结构性问题警报未除,原材料价格大幅回落或引发产业链通缩。

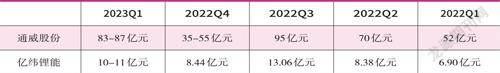

本周两大新能源龙头公布了一季报,通威股份预计实现净利润83亿元-87亿元,同比增长60%-68%,亿纬锂能预计实现净利润10亿元-11亿元,同比增长100%-120%。近期新能源利好频频出现,既有来自产业链龙头披露的业绩喜报,也有类似特斯拉储能业务Megapack落地上海的利好。或许随着一季报陆续披露以及产业链排产修复,短期新能源反弹正愈发临近。

季报高增源于低基数过度悲观后或有修复行情

这两份季报看似景气高涨依旧,实则潜藏问题,所以并没有点燃反弹行情。如表1所示,两家龙头环比利润相较去年高点都有所下滑,同比高增更多是低基数效应,而这也是去年四季度以来新能源板块调整的根源:短期供需格局开始松动。只不过松动原因有所区别:光伏源于硅料供应充足后价格的回落,锂电池的松动来自于退坡后需求的快速回落。

表1 两大新能源龙头过去几个季度净利润

注:因为费用计提等原因,通常四季度利润会少于其他季度

或许新能源投资黄金时代逐步结束,但供需恶化也不至于“直至谷底”。考虑到整个板块在过去半年基本面尚未大幅恶化的情形下回撤30%,客观上超跌反弹的需求是存在的,尤其目前行业整体市盈率还不足20倍。而推动修复行情启动的关键,在于市场何时能修复对新能源过度悲观的预期,其实相关信号已经出现。

光伏方面,原本市场担心,硅料供应放开将彻底消除“硅料-硅片-电池片-组件”的供给瓶颈,在整个行业都过剩产能的背景下,竞争格局恶化无可避免。不过事实却是,尽管今年硅料不再是供给瓶颈,然而市场突然发觉,高纯石英砂仍制约着硅片的生产。可以看到,今年以来硅片环节盈利甚至好于去年任何时期,这也使得原本不被看好的TCL中环反而成为光伏主材环节中近期表现最强势的上市公司,而这也间接使得更下游的包括电池片、组件等环节,未来还能享受一段时间的喘息周期,相信一季报的披露将印证该逻辑。

锂电池方面,尽管锂矿增产潮还未到来,不过接踵而至的新车降价潮让锂电产业链措手不及。加之去年碳酸锂涨价周期,产业链多生产了不少动力电池,导致今年一季度全行业都在去库存,排产偏弱。根据目前各家机构反馈的调研信息,一季度行业整体排产环比可能有20%的下滑,这也是近期迟迟不见新能源反弹的主因。不过,考虑到目前下游去库接近尾声,尤其是终端新能源汽车销售已有企稳迹象,一旦产业链补库开始,锂电板块有望走出一轮量价齐升的补库反弹行情。而反弹启动的关键,可能在于碳酸锂价格的企稳,这将侧面印证行业需求的回升。

所以新能源潜在的反弹逻辑也比较简单:一方面,市场会重新发现新能源并不如预期中差,需求还是不错的;另一方面,TMT人工智能在连续大涨后也有整固需求,推动资金回流新能源。

从反弹到反转很难一蹴而就中期受困于产业链通缩

虽然反弹行情尚未开启,不过从更长维度看,对于反弹的高度和力度不宜过度乐观,核心源于产业链产能出清尚未结束,原材料价格大幅回落将引发产业链通缩。

无论光伏还是锂电池,中长期均面临上游原材料跌价带来的通缩考验:就光伏而言,高纯石英砂的供给缺口或将在2024年被填补,届时“硅片-电池-组件”又将重演格局恶化的剧本;对锂电池来说,经历完短暂的补库存之后,仍将于2023年底或2024年初面对锂矿产能释放的冲击,届时含锂产业链不可避免要陷入通缩。

光伏赛道,目前产业链的产能短板在生产石英坩埚的高纯石英砂。按照2023年全年装机350GW的目标分解测算,光伏级高纯石英砂的需求量约10万吨,而今年的供给最多9万吨,目前的供给缺口已导致石英砂飞涨。从石英砂龙头石英股份披露的财报来看,公司2017年石英砂单吨销售均价仅3334元,到2022年时飙升至33585元/吨,而目前石英坩埚内层砂最新报价更是达到11-12万元/吨。

由此今年市场对石英股份2023年的利润预期已达到32亿,同比增长208%,对应推算该公司今年石英砂的单吨销售均价将超过10万元。不过从2024年开始,随着各家石英砂扩产,明年又将从供给短缺转向供给过剩,这也是为何该股的业绩暴增估值却仍只有15倍市盈率的根源;而硅片供给瓶颈的打开还将引发包括电池和组件的格局恶化,毕竟光伏各环节在2022年的产能利用率都不超过60%。

锂电赛道,短期更多是需求不足,但类似光伏,由上游原材料碳酸锂跌价主导的产业链降价仍会出现。虽然目前包括电池、三元正极、三元前驱体、湿法隔膜等环节的单位盈利中枢都回到了2017年以来的低位,但碳酸锂跌价仍可能引起产业链通缩。具体来看,去年“双十一”时碳酸锂价格是60万元/吨,到目前已跌破20万元/吨,如此大幅度的回调很容易导致中游材料环节单吨利润的收窄,届时产量的增长或许也于事无补。比如天赐材料,原材料六氟磷酸锂的降价也引发了公司电解液产品降价,从去年四季度业绩看,单吨净利润环比出现约0.2万元下滑,降幅15%,几乎抵消了电解液销量的增长。

达摩克里斯之剑高悬确定性优先级或高于弹性

考虑到新能源中期通缩的“达摩克里斯之剑”,在参与近期的反弹时或许确定性的优先级比弹性更重要。

比如锂电池方面,短期弹性最大的方向无疑是受益补库涨价的品种,尤其以含锂量高为特征,典型的包括磷酸铁锂跟电解液,仍以天赐为例,随着六氟磷酸锂价格趋稳,电解液行业盈利能力也有望迎来拐点,届时对公司短期股价或有一定的支撑。

但如果想规避中期锂价下跌带来的通缩风险,尽可能关注更值得含锂量少的品种,包括电池、负极、三元前驱体+三元正极、隔膜以及零部件等。比如产业链一体化程度最高的比亚迪,从锂矿到锂电池,加上国内技术水平领先的三电自研,将使其更自如应对未来产业链的价格战。而且从一季度销售数据看,在全行业新能源销量同比增速仅26.2%的大环境下,公司仍实现55.2万辆的销量,同比增长高达92%,领跑头部新能源车企。

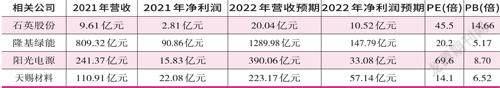

表2 相关公司数据一览

数据来源:Wind。注:除阳光电源外,其余均为2022年年报数据

类似能规避锂通缩的还有像零部件领域的热管理,这可能是新能源汽车时代,在汽车零部件领域少数兼备高ASP和高壁垒的环节,毕竟像动力电池、电机以及电控这三大核心零部件环节,越來越多的汽车厂商正通过全栈自研的方式实现。在本轮新能源调整行情中,像热管理龙头三花智控并未出现大幅度回撤,明显强势于竞争壁垒更低的内饰件龙头拓普集团。

同样,光伏主材中长期也面临硅元素通缩的困扰,在此背景下成本领先的一体化企业相对占优,比如隆基绿能,凭借着“硅片-电池-组件”的一体化布局,该公司组件单瓦成本低于晶澳科技、晶科能源、天合光能,甚至在TCL中环领先的硅片领域,其也凭借自研单晶生长炉+政府代建厂房+低电价产能的提前布局,做到了更低的成本,未来在硅通缩的大环境下有可能留存更高的利润。

而在光伏组件外,逆变器的确定性会更高。一方面,逆变器成本集中在半导体等,与硅通缩几乎不关联,因此可以在分享光伏装机量增长的同时,尽可能规避通缩的困扰;另一方面,逆变器除了应用在光伏领域外,在包括风电、新能源车甚至储能领域也有大量应用。对于龙头阳光电源而言,作为该公司第二增长曲线的储能业务,近几年表现出超强的成长能力,从2019年5.4亿营收增至2020年11.6亿、2021年31.3亿,2023年甚至有望突破200亿大关。

(本文提及个股仅做分析,不做投资建议。)