缪荃孙金石鉴藏的建立与承传

郝长宁

“金石之学,肇于汉,盛于宋,而中衰于元、明。入清以后,百年之间,海内渐定,群治朴学,而斯学乃复兴。”①自宋代起,金石学家不余遗力地进行搜访碑石、拓片鉴赏、编制碑目、读录碑铭等活动,使金石学的研究不断深入和发展。直到晚清,金石鉴藏活动蔚然成风,形成了一群热衷于金石收藏的文人群体。晚清金石学家往往通过金石收藏雅趣生活、展开学术研讨,甚至进行社会活动,缪荃孙就是其中一员。

缪荃孙(1844-1919),江苏江阴人,初字小珊,号筱珊,晚年又号艺风老人,藏书家、目录学家、教育家、金石学家,被誉为中国近代图书馆的鼻祖。作为活跃在晚清金石圈中的重要人物,缪荃孙精于考证、勤于搜访、广泛收藏,从青年时期就有志于金石之学,一生致力于金石碑版的搜访和考证,金石收藏达一时之冠。本文立足于缪荃孙文集、日记、笔记以及著述中的金石文献,探究缪荃孙何以进入金石学并如何从事金石鉴藏,如何继承、发扬金石文化,以期还原缪荃孙金石鉴藏的种种。

一、治学经历对缪荃孙金石学的影响

朱剑心曾云:“窃以研究金石学者所必不可缺之辅助学识,第一为历史学,其次为舆地学,更次为文字学,最后为文艺鉴赏之学,如此而已。”②因此,金石学的研究与其他学科密不可分,甚至可以说金石学研究依附于其他学科基础之上,故缪荃孙早年治学经历无疑不为其金石学研究奠定了基础,对其从事金石学研究有所裨益。

缪荃孙4岁识字;5岁识字数千并诵唐人诗;6岁入私塾,从族祖缪集珍读书;7岁从族兄缪翮飞读书,读《四书》《五经》《周礼》《仪礼》等;12岁与族叔缪星熊学作应试诗文;14岁从表兄吴炯堂读书,读《国语》《国策》《史记》《汉书》等;19岁从六合汪竹堂读书,并从张敬堂处始学骈文;21岁跟从汤秋史读书;22岁在成都读书;23岁从宋臾湾读书,此年在汤秋史的鼓励下,专攻科举,经策之学,开启了他的考订之学;25岁始收书,为目录之学;26岁入成都书局,开启了他的刻书之路③。缪荃孙早年追随其族人长辈治学,虽然文献中对缪氏族人的记载较少,然而只言片语间却可见缪氏治学中的家学渊源。缪荃孙外祖父瞿敬邦,道光三十年掌教山东兖州书院。此年,外祖父见7岁的缪荃孙读书,对缪父言:“是子口齿清,记性好,或能绍书香也。”④

[清]缪荃孙《艺风藏书记·续记》

[清]缪荃孙《艺风老人自订年谱》

缪荃孙从幼时起,便在家人及师友的教导下开启了丰富的治学生涯。家境的变迁使得缪荃孙辗转于江阴、成都、靖江、淮安、山阳、长沙等地,尽管所处地域在不断变化,缪荃孙却没有因为颠破流离的生活而丧失对学问的探索,相反他每至一个地方就会拜访一位老师求学,从诗词歌赋到科考,又刻书、藏书,由此足以见得缪荃孙转益多师的学术历程,这些治学经历也必将对其金石积累起到一定影响,并成为缪氏金石学研究的学术根基。

二、缪荃孙“金石之始”之辨

缪荃孙进入金石学的开始时间目前有两种说法:一是同治甲子年(1864);一是同治九年(1870)。这两个时间皆出现在缪荃孙的自述中。

缪荃孙在《艺风堂金石文字目序》中提到:“同治甲子荃孙得欧赵书,始为金石之学。壬申,入川东道姚彦侍兵备觐元幕兵备,拟尽拓四川金石,编《四川金石记》。札催函索,琳琅时致,副本悉以遗余。既又读毕秋帆、阮文达、王德甫、孙渊如诸先生书,冷摊故家,见即购得,所积益多,所嗜益笃。”⑤21岁时,缪荃孙因得欧阳修《集古录跋尾》、赵明诚《金石录》二书后,开始对金石学研究产生兴致。同治六年(1867),24岁的缪荃孙参加乡试,考试科目涉及“经学、史学、文选、金石、水利”⑥。一般来说,当“金石”出现在科考中时,参加科考之人不得不对“金石”学问引起重视。然而缪荃孙并没有将此视为他金石之学的开始。同治十一年(1872),29岁的缪荃孙入姚觐元⑦幕府,编《四川金石记》。期间,缪荃孙大量购入毕沅、阮元、王昶、孙星衍等前辈的金石学著作,通过“见即购得”将缪荃孙对金石的热情表现出来。可以说,书籍的获得在缪荃孙金石鉴藏过程中起到了重要作用,这也是他将“得欧赵书”作为其金石学源头的原因。

第二个时间出现在缪荃孙的自订年谱中,即同治九年:

九年庚午,年二十七岁。闰十月,计偕固始,吴幼岑同年同行。由南北栈自陕入豫。孟津渡河,至孟县,由西大道入都。时沈鹤农、傅鹏秋两比部,傅兵部在京,约同住绳匠胡同。幼岑、月笙、葆初、济生寓伏魔寺,相距咫尺,友朋之乐最盛。始为金石之学。⑧“计偕”⑨指举人赴京会试。同治九年(1870),缪荃孙与吴幼岑、月笙、杨葆初、杨济生在进京复试途中寄居在伏魔寺,缪氏与好友把酒吟诗、享受友朋之盛的同时,或因见到寺中石刻,或因与友人品评交流中引发他对金石学的兴致,不由得感慨到其金石学的渊源始于此。缪荃孙于次年同治十年(1871)五月,“过正定,游大佛寺、龙兴寺、开元寺,搜拓旧碑。水落,渡滹沱,由西大道至卫辉,再趋孟县。渡河遭风,漂至偃师之下收口。偃师住一日,访碑至洛阳。后入西安,住二十日,遍游西安名胜。仍由南北栈回蜀。至武连,访开元寺画壁,得唐、宋刻数种”⑩。也就是说,同治九年寄居伏魔寺的经历使得他开启了搜访石刻的生涯。

综上,从缪荃孙二次对“金石之始”年份的记述,可以看到缪荃孙金石学渊源并非仅仅来自一个方面,两种说法只是不同时期缪荃孙对金石学认识的侧重点不同。显然,从其晚年的记录中,我们有理由相信,访碑活动极大地推动了缪荃孙金石鉴藏的进程。

三、乾嘉金石学家对缪荃孙的影响

在金石鉴藏的道路上,缪荃孙继承了前辈们较为传统的方式。在金石品鉴方面他侧重于考据说,缪氏“笃信汉学,至死不变”,这与王昶、钱大昕的金石学理念有异曲同工之妙。缪荃孙曾对考据学大力赞扬,在《王仙舟同年金石文纱钞序》中曾言:

国朝谈金石者有二派。一曰覃溪派,精购旧拓,讲求笔意,赏鉴家也。原出宋人《法帖考异》《兰亭考》等书;二曰兰泉派,搜集幽辟,援引宏富,考据家也。原出宋人《金石录》《隶释》等书。二家皆见重于艺林。惟考据家专注意于小学、舆地、职官、氏族事实之类,高者可以订经史之讹误,次者亦可广学者之闻见,繁称博引,曲畅旁通,不屑屑以议论见长,似较专主书法者有实用矣。

“覃溪派”指专攻书法鉴赏的翁方纲一派,追随者有阮元、李瑞清等。“兰泉派”指专攻考据的王昶一派,其他如钱大昕、顾炎武等人。缪氏认为,专主书法的鉴赏家较以订经史的考据家而言,缺少些实用性,并对鉴赏派颇有不屑之意。王东民认为这一“歧视”现象在金石学的传统中是长久存在的:谈“考据”,可补经证史,是为学者之“正途”;而一谈到“鉴赏”便是论艺,仿佛就落入“小道”。正是鉴于此,缪荃孙的金石鉴藏继承了王昶、钱大昕的研究主张,以考据学作为金石学的基本。

缪荃孙50岁去官之后,继承钱大昕衣钵,主讲钟山书院,以自己的人生经历同钱大昕相比拟,但同时自谦到:“无论学不及先生,即所遇亦丰蔷特甚。”将钱大昕推到了一个极为重要的地位。他认为钱大昕不论治学还是人生阅历远超自己,这种对钱大昕的推崇也促使缪荃孙乐于学习并借鉴钱大昕治理金石之学。缪氏曾校勘过钱大昕《竹汀先生日记钞二卷》,今上海图书馆藏,此书为清潘氏滂喜斋刻套印本。又缪荃孙在其所著《艺风堂金石文字目》序中提到:“此目编于丙申、成于戊戌,远仪《集古》,近仿《潜研》,卷帙较繁,刊版不易。”缪氏集聚了30年的金石收藏,历经尚书及葵园师相继刊刻,于光绪丙午(1906)终成。此书代表了缪氏一生的金石成就,共有10800余种金石拓片。缪荃孙在序中明确提到此书仿钱大昕《潜研》进行编纂,这也是对钱大昕金石之学的深度认可。缪荃孙在《与周湘舲书》中称:

自来欧赵开山,只有目录,洪氏《隶释》,始载全文。《中州》《关中》,仍寻欧赵之例。德甫录全文,加考据,前人所记,同人所考,始集大成。自周至金,成书百六十卷,为谈金石者一大家。原书二百卷,书未刻成德甫没,遂截去元四十卷。荃孙见零稿。而后出之碑至多,欲续之者数家,孙渊如、严铁桥首续之,止成《平津馆金石萃编》二十四卷。稿本存留荃孙处两年,缺一册未收,后归沈仲复,叶纫兰拟续之,见顾润《思适斋集》。瞿木夫续之,成《古泉山馆金石文字》一百二十卷,未刻,稿本已散。陆劭闻续之,止成四十卷,刊行。内有目无文者太多。方彦闻续之,止成四卷。陆星农太夫子续之,成一百二十卷。业已成书。荃孙通体读两过,并手钞其目,未刊。今清本在江西巡警道署,失去,稿本在家,孙曾未必能刊。陆存斋所辑更不足道。荃孙从前亦思续之,后揣才力难继,中止。

从中足见缪荃孙对王昶金石学的推崇与接受。缪荃孙分别评析了欧阳修、赵明诚、洪适、毕沅、王昶的金石学著作,对王昶《金石萃编》给予了最高的评价,认为其“始集大成”“非书目可比”,并从孙星衍、瞿中溶等人续编的角度下,又一次肯定了《金石萃编》对后人的影响深远。缪氏不仅分析了《金石萃编》编纂之难,尤其是释读碑文的工作,不仅需要专业知识,又需要旁人辅助,虽表明了他早年有意按照《金石萃编》的体例编纂自己的金石学著作,但无奈“才力难继”,不得已中止了这个计划。虽在《艺风堂金石文字目》中未曾实现对《金石萃编》全方位的模仿,但从其《江苏金石志》一书中可见缪氏对其有过尝试之力。

同时,孙星衍目录学对缪荃孙金石著述编纂影响很大,不论是藏书类书籍还是金石类著述的编纂。孙星衍(1753-1818),字渊如,号伯渊,藏书家、目录学家、金石学家,编撰有《孙氏家藏书目》《寰宇访碑录》《平津馆丛书》等,于目录学颇有研究。同治七年(1868),25岁的缪荃孙始收书,为目录之学。同治十三年(1874),缪荃孙助张之洞编纂《书目答问》一书,该书以“经、史、子、集”四部三十四类进行排比,较符合清代盛行的《四库全书》编纂方式。然而,当缪荃孙接触到孙星衍《孙氏祠堂书目》十二类分法之后,他仿照其体例将自己所藏书籍析为经学、小学、诸子、地理、史学、金石、类书、诗文、小说十类。此外,《金石分地编目》按照地域对金石进行分类,《江苏金石志》和《艺风堂金石文字目录》则按照时间次序进行分类,这些金石编纂所运用的目录学方法既有传统又有创新,皆可见孙星衍目录学对缪荃孙金石学的影响。

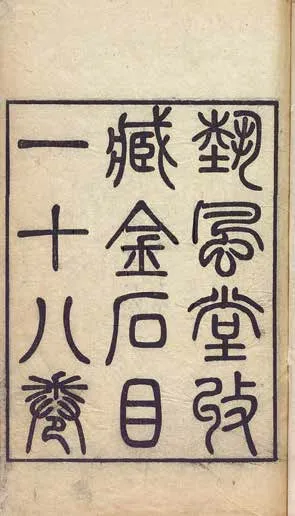

[清]缪荃孙《艺风藏书记》卷五之“金石第六”(局部)天津图书馆藏

[清]缪荃孙《艺风堂金石文字目》中国国家图书馆藏

缪荃孙也以获得乾嘉学者金石学著述而自豪,他也曾沐手敬抄,或将其言论引入自己的金石学著述中,或引用前人金石著作中对某一碑刻的考证结果来完善自己的考证,或观点相同,或相互抵牾。

综上可知,缪荃孙在金石鉴藏过程中以乾嘉金石学为主要学习对象,其中目录学、考据学皆有所涉猎。对传统金石学研究有所继承,又精于考证、勤于搜访、广泛收藏,在金石拓本收藏的数量上远超前代及同代金石学家,这种对金石鉴藏的不断追求使得晚清金石学不断发展。

四、缪荃孙金石著述的收藏、校勘与抄录

缪荃孙对金石学的传播依托在金石鉴藏的基础上,金石书籍收藏、校勘、抄录是缪荃孙传播金石学的主要途径。借此,缪荃孙得以实现自己的治学抱负,并对晚清金石文化有传播之功。

校勘是缪荃孙学习前人金石学的重要途径。光绪二十八年(1902),缪荃孙为端方校勘《壬寅消夏录》一书时,得以见到许多书画真迹,开阔了眼界。此外,缪荃孙所校勘的部分金石书籍,多被林钧在其著作《石庐金石书志》所收藏。林钧(1891-1971),字亚杰,号石庐,藏书家。在缪荃孙去世后,不惜花重金购入缪氏所藏书籍,并通过《石庐金石书志》一书,得以将缪氏所校、所抄录的金石类著作公之于众。林钧曾见过缪氏所藏、所校勘过的《长安得碑记二卷》,并言:“观其朱墨稠迭,即知所校不止一次,至为足珍。”

缪荃孙的金石好友因得知其校勘之功力,曾委托他为书籍校勘。缪荃孙有时也分给好友一同校勘。如光绪二十三年(1897)四月十一日,缪荃孙分雪斋、仁圃校《常山贞石志》。四月十七日,聚卿以《安徽金石志》索校。六月七日,刘聚卿嘱校《金石记》,十一月五日,逊庵送《常山贞石志》来索校,十一月二十四日,接山西胡砚孙延信,云胡中氶托校阅《山右金石志》。同时,在《艺风老人日记》中亦有其校勘的金石类书籍情况,例如光绪十四年(1888)三月二十六日,校常茂徕著《中州金石续考》《祥符金石志》;同年十月,校并付刻《集古录目》;光绪十五年(1889)八月校《分省金石编·苏州府》;光绪十八年(1892)五月校完并跋《安徽金石略》,九月校《石鱼文字所见录》;光绪十九年(1893)九月校《和林金石录》;十月校《诸城金石考》;十一月校《续括苍金石志》;光绪二十年(1894)校瞿中溶《金石跋》;光绪二十二(1896)年五月,校《崇川金石志》,同年十月校《朝鲜碑目》《泰安金石目》……光绪二十六年(1990),校《金石跋尾》《山右石刻丛编》等。种种事例不胜枚举,皆可见缪荃孙在金石书籍校勘方面之用功。

关于书籍的抄录,缪荃孙不仅委托朋友抄录金石书籍,而且也会自己抄录以贻友人。缪荃孙致凌霞的信中谈到关于传抄金石书籍的经历:

昨由申甫交寄到惠书,快同晤语。承示金石各书,内有急欲观者数种,即恳广觅钞胥付钞为祷。纸工照开,互抵不敷。……现先将《石鱼文字所见录》《古墨斋跋》第六卷先钞。……再者,此次代钞《吉金贞石》,采用弟格纸,以后当用重毛太纸照行款钞。

“钞胥”指专事誊写的胥吏、书手。缪荃孙在信札中强调要以“毛太纸”并“照行款钞写”,不但对抄写的纸张有所要求,又希望按原格式抄写。另有缪荃孙致汪康年的书信中称:“钞书费廿元,亦交陶子麟手转呈,钞件阁书钞手好,错亦少。丁氏之书《句余土音》之类,整行脱落,纸小字大,并校写亦费事,乞兄代询,能用大纸更好,少错亦好,又托钞二书,想已见信。”缪荃孙亦提出要用“大纸”抄写以应校勘之便,可见明清两代,文人对抄书书的形式与规格有了一定的要求。

缪荃孙在金石鉴藏的过程中以乾嘉金石学为主要学习对象,笃信汉学的他更加推崇以钱大昕、王昶为首的考据学派。在金石文化的传播过程中,缪荃孙分别在藏书、校勘、抄书等方面有所贡献,这不仅丰富了晚清金石学的发展,也可看到缪氏对金石文化的传播起到了重要的作用。

注释:

①朱剑心《金石学》,浙江人民美术出版社,2015年,第35页。

②朱剑心《金石学研究法》,浙江人民美术出版社,2015年,第2页。

③[清]缪荃孙《艺风堂书札》,张廷银、朱玉麒主编《缪荃孙全集·杂著》,凤凰出版社,2014年,第161-163页。

④[清]缪荃孙《艺风堂书札》,第162页。

⑤[清]缪荃孙《艺风堂金石文字目》,张廷银、朱玉麒主编《缪荃孙全集·金石1》,凤凰出版社,2014年,第7页。

⑥[清]缪荃孙《艺风老人年谱》,张廷银、朱玉麒主编《缪荃孙全集·杂著》,第167页。

⑦姚觐元(?-约1902),字彦侍,又作念慈,浙江归安人,清代学者、目录学家、藏书家。

⑧[清]缪荃孙《艺风老人年谱》,张廷银、朱玉麒主编《缪荃孙全集·杂著》,第169页。

⑨“计偕”一词最早在司马迁的《史记》中提到:“郡国县道邑有好文学、敬长上、肃政教、顺乡里、出入不悖所闻者。令相长承上属所二千石,二千石谨察可者,当与计偕,诣太常,得受业如弟子。”

⑩[清]缪荃孙《艺风老人年谱》,张廷银、朱玉麒主编《缪荃孙全集·杂著》,第156页。