“樱缘”相遇在鼋渚

庄若江

每到阳春三月的樱花季,偌大的太湖鼋头渚风景区几乎全都浸润在大片的绚烂里。樱花开得如云似雪,如一团团粉色烟霞飘于山坡、浮在水上,又似波涛舒卷于堤岸水榭,美得令人怦然心动,美得言语难以形容,或被赞为“华夏第一赏樱胜地”,大约也不算虚名。

每年此时,通往鼋头渚的道路总是水泄不通,公园里也是摩肩接踵,于人潮涌动中赏花也非乐事。2021年、2022年,因为新冠肺炎疫情的缘故,外地游客来的很少,所以无锡人才能够比较从容地缓步于湖岸、坡谷,以轻松姿态去欣赏樱花的娇容,而不必仓惶地挤在人海里。

2022年3月初,在鼋头渚布置夜灯光的友人匆匆告知,樱花谷那边准备要举办一场樱花主题的灯光秀,急需一首歌舞晚会的主题曲。次日清晨醒转来,打开窗子,春天的气息瞬间涌进屋内,楼下的春花一片烂漫,缤纷的花海令人神思泉涌,真是美好的时刻。我随即在手机记事本上写下了几句歌词,稍事改动,还算满意,随即发给了肖斯塔这位专事音乐创作的小友、校友。他很快回复,说自己“找到了感觉”,当晚就完成了谱曲、配乐和演唱,这便是比评弹《樱缘相遇》略早几日问世的《樱花谣》。

三月柳飞诗,

花开春烂漫。

鹿顶霞光美,

夕阳照古船。

长春桥畔樱卷雪,

樱花谷里舞翩跹。

烟波里,涛声漫,

最美是鼋渚,

烟波里,涛声漫,

最美在江南。

这首歌便是后来2022年樱花季的主题歌,曲调婉转,抒情悠扬,旋律中似有风的轻拂、树的摇曳、花的芬芳,令人心旌荡漾,配得上美妙绝伦的樱花季节。无锡评弹团的顾国良团长,受邀参加樱花节的演出,那几天也常在鼋头渚活动。他不仅对评弹艺术有执着的热情,而且酷爱江南文化,他尝试用苏州话演绎了《樱花谣》,声音洪亮,余音绕梁,着实别有一番韵味。

但那毕竟不是评弹。于是顾团长跟我说:“再写一首评弹如何?”

顾团长发出诚挚邀请,我欣然接受。虽然此前从没正儿八经写过评弹文本,但早在2016年,我和央视团队拍摄《惠山祠堂群》纪录片时,也尝试在每一集的开篇用8句文字凝练主旨。文字都是七字句,有些像唐诗的七律,韵脚平仄却没那么严格,简明诗意、朗朗上口便好。有了之前的经验,我自觉接下顾团长的任务,应不是什么难事。

仍然是一个清晨,我一觉醒来,有几句歌词已经跳跃在脑际。遂抓起手机快速在记事本里写了几句:“三月樱花雪缤纷,湖光山色亦醉人。万浪船头宜听雨,长春桥畔好赏樱。”万浪、长春都是鼋头渚景区内著名的桥,名字入诗也好听。因为评弹团受命要在晚间接待前来赏花的贵宾,所以领导要求在歌词中嵌入“樱缘相遇”“会心一笑”的字样,于是才有了后来的4句:“樱缘相遇鼋头渚,会心一笑更胜春。吴音婉转歌伴月,评弹一曲奉嘉宾。”虽然是短短几句唱词,还少不了与顾团在微信里来来回回的交流,最终得以确认。

简简单单几句歌词,被顾团和王蓓女士演绎得韵味隽永、温婉深情,听来余音绕梁,令人陶醉,不少人因此而爱上了评弹。后来,这段评弹又被配上了视频,通过数字渠道传遍网络,可视可听,成为一时的关注热点。

当年,郭沫若在游览无锡之后,留下了一首诗,其中最著名的两句是“太湖佳绝处,毕竟在鼋头”。“佳绝”二字为鼋头渚奠定了在太湖沿线各景区的不凡地位。太湖沿岸处处风景优美,但鼋头渚却以“佳绝”击败其他,成为沿湖风景中的“极致”。

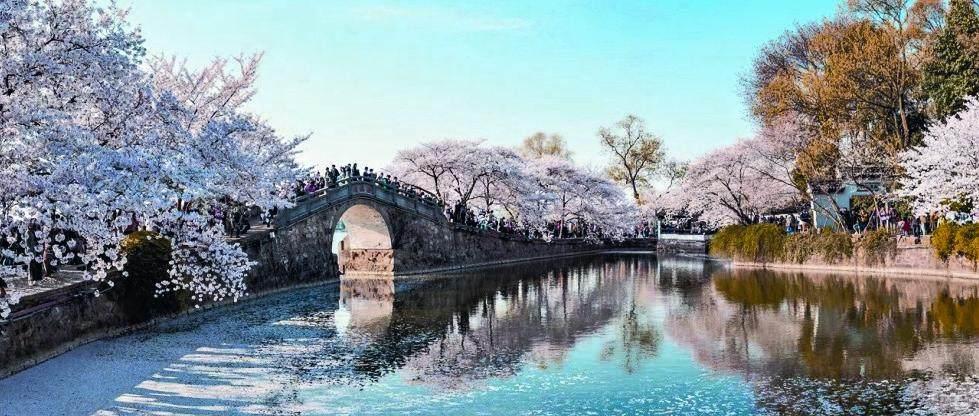

“鼋头”其实是一座探入水中的半岛,如神鼋探首,沿湖巨石错落,水波拍岸,开阔而不失旖旎。鼋头北面,长春桥拢起一湾太湖水,营造了一个小小的秀美之境,每至樱花盛开时,围绕这一湾水面的形成“长春花漪”,是这一时空里的“至美”,成为鼋渚最令人难忘的经典镜头。在游人的镜头下,从白天到夜晚,“长春花漪”变幻出无数风景,但不管背景如何变换,画面里永远也少不了这座长春桥。桥下的石洞,就如同这湾湖水的“眼睛”,有了它,这一湾水就活了,就有了灵性。无锡山温水软,风景秀美,一首《太湖美》名播遐迩,歌里唱道“水上有白帆,水下有红菱”,事实上现在最具特色的当是“太湖佳绝处,长春樱卷雪”了。

但于我而言,鼋头渚、石拱桥、樱花,除了大美景色,还多了一份特殊的缘分,就如这首评弹的标题“樱缘相遇”。因为常年研究本土文史,少不了对望族世家的关注,其中也涉及到我先生的家族——无锡杨氏。鼋头渚最早的开发者杨寿楣(字翰西),即是我先生的同族。我与翰西公的长孙杨世彭先生还一直保持着联系。杨世彭是美国科罗拉多大学的教授,也是美国十大著名戏剧导演中唯一的华人。从族谱看,杨氏迁到无锡,肇祖为杨延俊。杨延俊与李鸿章为同榜举人,关系深厚,所以李鸿章对杨氏后人很是提携,杨延俊之子杨宗濂、杨宗瀚在其门下都得到重用。杨氏兄弟致仕后在工商实业上颇有建树,于1895年在无锡创办了第一家民族纺织企业——业勤纱厂,是无锡民族工商业的肇始者,后来杨氏也成为锡邑“六大工商家族”之一;杨氏的另一支则专注于文教,1898年杨模等在城内创办了无锡第一所新式学堂“竢实学堂”(即今名校连元街小学),培养了大批当地才俊。

鼋头渚最早的开发者杨翰西,父亲是杨宗濂,母亲则是李鸿章的外孙女。早在1912年,杨翰西就曾赴日本学習经营管理,1916年他在太湖边购置了60亩山地,创办了“杨氏竢实植果试验场”,后来又在湖边建造了亭台楼榭,兴建万顷堂、横云山庄和灯塔,并从日本引进了品种叫“染井吉野”的樱花种植于太湖岸。1932年长春桥建好后,杨翰西再次移种大量樱花在长春桥畔,营造出鼋头渚内的一道独特的景观。二十世纪三四十年代,杨翰西担任锡金商会会长期间,商会同人又共同募集资金,再次对鼋头渚进行持续开发建设,那一时期横云山庄一直是上海、无锡实业家们的聚会之所。1937年杨翰西还曾在万顷堂、横云山庄举办自己的60寿诞盛宴,款待沪锡同道与宾朋。

想来,百年前吉野樱花落户太湖岸,是一种机缘;今天与顾团长携手创演《樱缘相遇》也是一种机缘。这个世界很多事情表面之下都会有第二层意义,中国人讲究的“缘分”,诸如地缘、史缘、血缘、业缘……这些机缘构成了所谓世间人伦,既是维系一生的人际关系,也是受用一生的人文积淀。日本京都的樱花,名播遐迩,名不虚传。加拿大的温哥华、美国的华盛顿也都有大片的樱花,同样赏心悦目,但对我而言,鼋头渚长春桥畔的樱花最美,因为既有锡邑历史的浸润,也沾了太湖的粼粼波光,因而更具情感,更有灵性,更值得去爱。所谓“樱缘”,其实就是永远不离不弃的地缘、史缘和血缘吧。

(作者:江南大学人文学院教授)(责任编辑/马瑜)