图像学的产生

雅希·埃尔斯纳(Jaś Elsner)、凯瑟琳娜·洛伦兹(Katharina Lorenz)

邓雪萍 译 | 信阳师范学院美术与设计学院

杨贤宗 校 | 华中师范大学美术学院

欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)明确表示《图像学研究》(Studies in Iconology)(他1939 年在美国出版的标志性成果)开篇的前半部分包含了“1932 年作者发表的图像志文章的修订内容”,该文现已首次在期刊《批判性研究》(Critical Inquiry)上译出①。发表于哲学期刊《逻各斯》(Logos)上的那篇文章,是他最重要的著作之一。首先,它是其有关美术史方法一系列哲学反思论文的巅峰之作②,它经由两篇关于阿洛伊斯·李格尔(Alois Riegl)的重要文章,回溯至1915 年论述海恩里希·沃尔夫林(Heinrich Wölfflin)的那篇论文③。在他的汉堡同事恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer,1920 年代主要的康德阐释者)的影响下,潘诺夫斯基自1915 年起在著作中显示出更多康德式思维和语言④。但《逻各斯》并非美术史评论或是美学类刊物,而是一份文化哲学的重要主流刊物。因此,“有关视觉艺术品的描述和解释问题”有理由成为潘诺夫斯基在德国魏玛共和国时期哲学思考的顶峰。

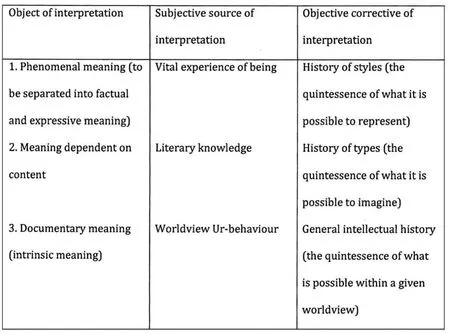

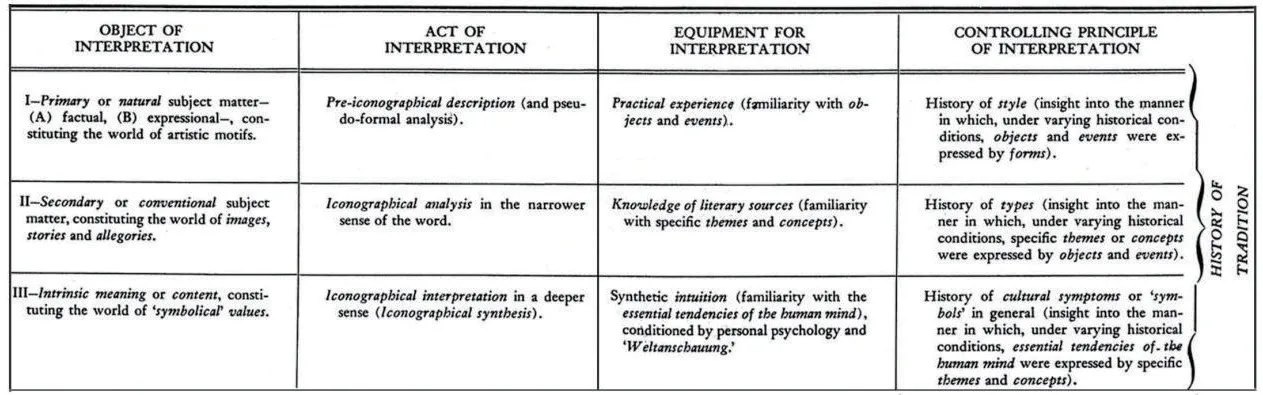

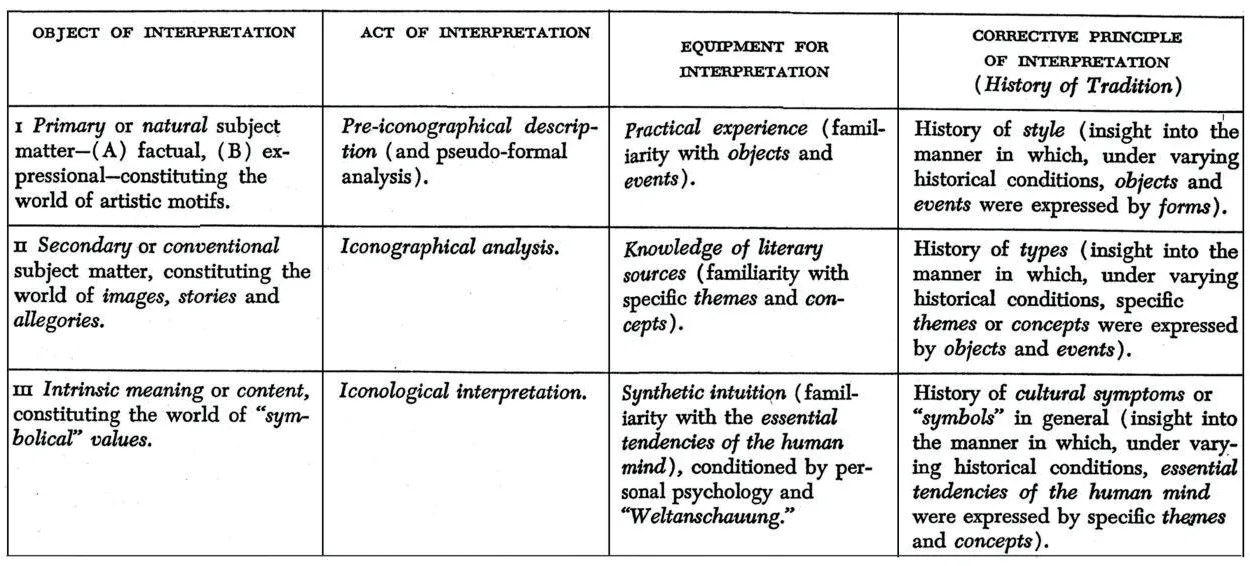

与此同时,这篇论文可说首次根本性地论述了后来所称的图像学理论。它提出艺术作品的三个层次含义并由此引出的三个层次解释,成为了潘诺夫斯基在美国期间对待美术史学科的基础。尽管他1939 年和1955 年两个版本图像学的表述迥异,在形式和内容两方面都更具命题性、更加强有力,1932 年论文给出了所有关键的知识点,包括一个版本的图表,它是随后图像学论文的缩影⑤。它是潘诺夫斯基在美国、在英语语言方面成熟著作的概念基础,不仅是其德国事业的最高点,也是其美国事业的基础。我们在此循着这两条历史轨迹,考察潘诺夫斯基的《逻各斯》论文在其文集中的位置及其对于美术史学科的特殊贡献。

一、回顾:艺术意志、汉堡以及潘诺夫斯基的早期生涯

潘诺夫斯基的德国生涯由一系列极其广泛地抨击北欧和意大利从中世纪到巴洛克美术的基本主题构成,以及一组具有开创性、现今仍有意义的理论方案⑥。这些理论论文包含对沃尔夫林和李格尔经典著作概念上的质疑。他在汉堡期间(1920——1933)还发展出一种新方法,当时他一方面在卡西尔和新康德主义哲学,另一方面在与瓦尔堡图书馆相联系的学者——阿比·瓦尔堡本人、弗里茨·扎克斯尔(Fritz Saxl,潘诺夫斯基与他在几个研究项目上有过合作)与埃德加·温德(Edgar Wind,他是潘诺夫斯基的第一位博士生,当时在卡西尔门下作论文)——的影响下。这些方法论论文很多现在都已译成英语,并获得不少有益的评论⑦。“视觉艺术品的描述和解释问题”初步确定了美术史的描述和解释问题,它们联结起潘诺夫斯基理论事业中的两条线,是在卡西尔符号形式的哲学与瓦尔堡的文化史语境中确立学科概念并寻求图像意义的重要尝试。与这种综合一起的,并且比所有其他著作更甚(尽管很少得到承认或直接引用),1932 年论文更接近将潘诺夫斯基的主要理论对手的知识立场融入他本人的计划:不仅汉斯·泽德尔迈尔(Hans Sedlmayr)和新维也纳学派的理论立场,还有马丁·海德格尔(Martin Heidegger)及其对新康德主义、特别是对卡西尔的攻击。在这种意义上,在魏玛学术的特定时期(实际是末期),潘诺夫斯基的《逻各斯》论文为美术史是否应当成为一门概念学科提供了进一步支撑。碰巧潘诺夫斯基在汉堡的所有合作者(以及多数新康德主义者)都是犹太人,而他的特定对手们——即便是在20 年代末和30 年代初(即泽德尔迈尔和海德格尔)——在国家社会主义者得势后都拥护纳粹党。

在《逻各斯》论文中,几乎没有直接提及李格尔的艺术意志(kunstwollen)概念,而是发展了他早先的批判性再解释,潘诺夫斯基提出在艺术作品含义的第三或最深层次上(其“文献的”或“内在的”含义,在1955 年论文的修订本中称作“图像志解释”的对象)存在着“对世界的基本态度的无意识和潜意识的自我启示,这是单个生产者、单个时期、单个民族和单个文化社区的共有特性。艺术成就的重要性最终取决于这种特定世界观的能量被导入造型物并向其观者传播的程度”。('P',p.479)

这提出了一种解释艺术的模型,它揭示了“一件作品所流露的无意识态度,而非它所展示的意义”⑧。那种社会学意义上表达的无意识——在时间、种族或民族特性上超越了个体艺术家而进入了整个文化世界,明显受惠于卡尔·曼海姆的著作(见‘P’,p.478)并最终深深影响了皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)——是潘诺夫斯基迄今为止最具理论发展的命题,即确定艺术可以为史学家提供何者,以及它的解释者能揭示何者⑨。令人惊讶的是当他在1939 年的《图像学研究》导论中重新阐述了这第三层次的解释时,他引用的不是曼海姆,而是卡西尔的符号形式的概念和体系(见SI,pp.8,16)⑩。

格吕内瓦尔德,基督复活,伊森海姆祭坛内景 (约1516年)

与此同时,这篇引文非常接近于潘诺夫斯基1925 年关于艺术史与艺术理论关系的论文中有关艺术意志的最终结论。在那里,他明确地重新定义了艺术意志,它揭示了所有“视觉艺术现象”的“内在意义”——并且也可见于“音乐、诗歌,甚至附带的艺术现象(引申为‘哲学的、宗教的、法律的、语言的’)的意义中。”⑪在1925 年,他极端坚持康德的感觉(sinn)概念,其中解释者可以获得潜在于文化现象范围下的基本意义。到了1932 年,他的模型,尽管很大程度上归功于曼海姆的“三个不同的‘意义层面’:(a)其客观意义,(b)其表达意义,以及(c)其文献或证据意义”⑫,某些方面更接近于积极的事物(维也纳学派赋予艺术意志的驱动力),表现为一种无意识和潜意识的态度,一种从个人到集体同样显现出来的能量。在《逻各斯》论文中,艺术作品被视为体现一种能量的动力,被导入造型物中并传达给观者。在1932 年的阐述中(正如他对海德格尔的公开讨论一般),潘诺夫斯基比他早期的著作更接近于接受他的知识对手的观点和理论模型。就海德格尔而言(正如我们将要看到的),潘诺夫斯基承认解释原则为一种根植于部分主观的“解释者的世界观”的暴力行为(‘P’,p.480),尽管他被认为是要限制无所约束的主观性。在艺术意志尚未被命名以及被支持者引用的情况下,他接受了“这种特殊世界观能量”的概念(weltanschauungs-energie)(‘P’,p.479),尽管他并不赞同完整的艺术意志模型作为一种实际的“力量”,一种“超个人意志”的“客观精神”,这是泽德尔迈尔在一篇直接而明确反对潘诺夫斯基和曼海姆的开创性论文中隐晦提及的⑬。

潘诺夫斯基将“单个生产者、单个时期、单个民族和单个文化社区”(‘P’,P479)集中归类的意愿,比其著作中的任何其他地方更接近精神史(geistesgeschichte)⑭,更趋向于泽德尔迈尔的“客观的集体意志……被个人恰当地视作一种客观力量的动力”(‘Q’,p.16)。在快速变化的历史语境下,留意到这种亲密关系很重要。就他1932 年接受维也纳美术史立场而言,不论他如何接近泽德尔迈尔,潘诺夫斯基从不接受“意志”或创造性的超个体主观性,为推动艺术和历史的客观力量。此外,鉴于恩斯特·贡布里希(Ernst Gombrich)在《艺术与错觉》(Art and Illusion,1959 年首次出版)序言中对泽德尔迈尔文章的恶毒攻击⑮,需要记住的是在1920 年代末至1933 年前所表达的立场,现在从事后的角度来看,不论显得如何的法西斯主义,以一种前法西斯主义的方式不一定有意如此或(即便有意如此)不一定要如此读解。即便在1939 年,当时潘诺夫斯基修订他的《逻各斯》论文以作《图像学研究》的序言(仔细删去了膜拜泽德尔迈尔和海德格尔二者的所有文字),而泽德尔迈尔的前法西斯主义在1920 年代已是非常明显了(鉴于他自1932 年起的纳粹党成员身份及随后的活动),他的纳粹主义的意义(在战前与在大屠杀前)尚不很明确⑯。等到贡布里希抨击泽德尔迈尔时,后者的著作成为了纳粹政权所代表的与所做过的一切的一种缩影。

可以说,对于《逻各斯》论文作为潘诺夫斯基在魏玛职业生涯的最高理论陈述的强烈兴趣,在于它与其新康德主义的反对者妥协的方式——即海德格尔[他的《康德书》(Kantbuch)于1929 年出版]和泽德尔迈尔(他明确肯定李格尔的观念,以及与康德主义有机联系的所有观念),他们俩就像粉笔和奶酪般截然不同。潘诺夫斯基和曼海姆的出色解释性论文的失败,清楚地表明了这点(‘Q’,p.27)。不可否认,这种与对手折中妥协的策略正是潘诺夫斯基从泽德尔迈尔本人那里借用的。泽德尔迈尔已承认了“先验理论学科”的必要性(未引用潘诺夫斯基在1925 年为此呼吁过的文章),还接受了这个观点:要是有人能掌握特定艺术作品的艺术意志,他就能确定“相应的宗教、哲学或科学”(‘Q’,pp.18, 21)⑰。但泽德尔迈尔当时坚持将艺术意志作为动力的媒介,其本身便是一种文化驱动力,并坚持“更高的结构原理”,即赋予艺术作品“内在必要性”的那种“结构原理”的“法则”。(‘Q’,p.17)。在他的《逻各斯》论文中,潘诺夫斯基不仅总结和综合了他本人早期的方法论著作,而且尽可能地考虑了1930 年代初德国哲学和美术史中处于上升趋势的那些前提、方法论观点,甚至某种程度上的构想,这些趋势将在1933 年后获得成功。

最引人注目的是,人们可能会认为1932 年提出的三个意义层次,它们是图像学的起源,不仅受惠于曼海姆的三种意义,还有(至少在冲突性对话方面)泽德尔迈尔的两层结构 (struktur)⑱。泽德尔迈尔在1931 年发表的一篇重要的方法论宣言中提到了这些,而这在潘诺夫斯基的《逻各斯》论文中并没有被引用⑲。在他的论文“走向严谨的艺术科学”中,泽德尔迈尔将艺术研究分为两类艺术史——一类经验层面的,一类解释层面的⑳。这些层面的每一类包括不同的阶段。值得注意的是,泽德尔迈尔的第二个研究领域包括艺术作品中的“意义层次”(die“sinnschichten”des kunstwerks),它源于“一种中心结构原理”(einem zentralen strukturprinzip)(‘T’,p.168),似乎是对潘诺夫斯基本人1920 年、1925 年关于李格尔的论文以及曼海姆1923 年论文的直接回应(泽德尔迈尔并没有引用其中任何一篇,但他应当都知晓)。泽德尔迈尔在这篇论文中不曾使用过艺术意志一词,但(在“李格尔思想的精髓”一文之后)人们可能会将这种中心结构原理看作艺术意志,推动艺术创造力,相当于潘诺夫斯基在他的《逻各斯》论文中所阐述的第三层意义。

泽德尔迈尔1931 年与潘诺夫斯基1932 年论点之间的关键区别在于,泽德尔迈尔坚持艺术的独特性——坚持“除了作品……没有任何资料可以直接或间接地与艺术作品联系起来”,这与潘诺夫斯基细致探究艺术作品中与前两层意义有关的历史思想和解释者的知识形成了对比(‘T’,p.139)。泽德尔迈尔坚持认为,不管在观看艺术过程中“心理物理的/知识的”方面包含的所有主观性,也不管“艺术作品被观看主体反复地重新创造、重新构成”这一事实,“每件艺术品本身,它的完整性,就是一个客观的现实,一个独立的客体世界……当观者怀着不同的态度观看同一对象时,每个人都会看到一个不同的、但却客观的实体,这全然不同于真正‘主观的’个人反应,作品可能在观众心目中引起这种反应,但那不是它所要求的”(‘T’,p.145)。实际上,尽管沉迷于体验对象的主观力量(与海德格尔的解释性暴力概念非常相似),但泽德尔迈尔坚持解释结果的客观性。他的重点在于本体论的对象(在结构上,在呈现的动力上,撇开观者的主观性,尽管由它引起)。一直担心主体侵入客体的潘诺夫斯基,有着更多的认识论观点,经常关注限制主观性过度的标准的需要。

而泽德尔迈尔与潘诺夫斯基之间的相似性在《逻各斯》论文中达到极致。潘诺夫斯基认为(对于他的第三个,也是最深层的意义),你得抛却外在于艺术作品的所有形式的知识:

在这样的事业中(其中艺术作品的解释被提升到与哲学体系或宗教信仰同等的层面),我们必须放弃甚至文献资料的知识,至少在某种意义上可直接与相关艺术作品相关联的资料。(‘P’,p.479)

在这个空间(艺术意志内在意义的空间),他与泽德尔迈尔的密切关系令人吃惊,迥异于他在理论上受惠于泽德尔迈尔的论文。因为潘诺夫斯基的论证性的层次结构(是解释而非研究、是意义而非结构的层次),这构成了他的图像志框架本身,遮蔽了泽德尔迈尔提出的经验的与解释的层次㉑。

二、前瞻:从描述和解释到图像学

《逻各斯》论文与其作为《图像学研究》序言的修订版之间的差异,告诉我们很多关于潘诺夫斯基思想的发展(除了将潘诺夫斯基本人从德国教授转变为美国教授外)。它们不仅向我们展示了他的艺术史思想的轨迹,还有根本的文化转变,即美国对已归化的德裔犹太人的同化。《逻各斯》论文是潘诺夫斯基魏玛时期作为汉堡美术史教授最后的有力表达㉒。1939 年的序言是他对移植美国的方法论的重要陈述;它既是回溯作为逃亡纳粹政权前早期工作的重复部分,又是前瞻它即将成为美国艺术史上由潘诺夫斯基本人领头的图像学优势地位的基础。

但差异也在于根本不同的知识背景。《逻各斯》论文作为讲稿发给了基尔(Kiel)的康德协会的哲学家们;《逻各斯》的编委包括主要的当代哲学家,如埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)和卡西尔,还有沃尔夫林,后者是艺术史学家中当时尚存于世的最伟大的前辈大师。《图像学研究》的六个章节于1937——1938 年间在布林茅尔学院(Bryn Mawr)分发给“人文学科领域中自由艺术(也即本科生与全体教员)的观众,这里的人文学科是最广义的”(SI,p.xvii)㉓。这些背景在人们所期望观众的学术经验和敏锐性的层次与他们的教育层次之间都截然不同㉔。尽管对马蒂亚斯·格吕内瓦尔德(Matthias Grünewald)的《基督复活》画作进行了相对丰富而详尽的解释性讨论,但1932年论文朴素无华,没有复制任何摄影插图,潘诺夫斯基仅以四幅黑白图像来向美国的大学听众说明他的论点。1939 年版本更具体的视觉形式与1932 年直接论述德国人文主义传统中特定(甚至典范)人物及其古希腊源头而形成的观点的显著抑制特征相并列。从1932 年到1939 年间,不再展示博洽的学问,也离开了德国知识界主要人物显露身手的场所。在被剥夺国籍和文化家园的流亡者中,更加重要的是在一个欢迎他们的新世界中非主动性地同化。因此,《图像学研究》删去了有关琉善(Lucian)和戈特霍尔德·埃夫莱姆·莱辛(Gotthold Ephraim Lessing)(包括所有原本希腊语)的讨论,潘诺夫斯基原以这些开篇的;它删去了许多博洽的学术性旁注,特别是它们游离于艺术史之外时(诸如“追随曼海姆”,P’,p.478,或是位于第481 页明确援引康德处)㉕;它删去了1919 年至1932 年间在汉堡接受弗兰茨·马尔克(Franz Marc)的《山魈》(The Mandrill)时亲眼目睹的历史,他用这件作品来说明通过适应新的视觉表现形式的文化变革的速度(参见‘P’,p.471)㉖;它删去了对宙克西斯(Zeuxis)和古希腊艺术的讨论;它删去了对外部文本资源的使用和可行性的批判性讨论;最重要的是,它删去了与海德格尔令人神往的直接联系,这是《逻各斯》论文第四部分的主旨,可以说体现了潘诺夫斯基最辉煌的时刻。取代这一系列知识(wissenschaft)的是(其中大多数都存在有争议的边界,当时潘诺夫斯基将自己在德国艺术史中的位置定于哲学的边缘),在1939 年著作中他提到一位主要的学术权威——他的老朋友、导师和汉堡同事恩斯特卡西尔,以及符号形式的理论(参见SI,P.8,P.6)。人们可能会在多个层面上读解这一点:对于同为流亡者的个人姿态,以及对魏玛年代他们在汉堡合作期间的新康德主义联合事业的尊崇。在《图像学研究》序言中(参见SI,p.vi),潘诺夫斯基向一众人士致谢,他们要么是欢迎他的美国人,要么是与他一起的流亡者,如扎克斯尔和鲁道夫·维特科夫尔(Rudolf Wittkower)㉗。简言之,1932 年论文的精神是与海德格尔这样的对手争论,并提出与解释和描述有关的对美术史的新的理论理解,这种理解不只是受哲学影响而有所改变,而且可以与哲学本身并立。1939 年著作序言的精神有着根本的不同,在其务实的开篇与全部事例的选择方面,更为随意。与此同时,在语气上更加独断(而不够开放),请求将他纳入新的国家和新的文化体系,作为一位适应性强(同时也很有趣)的思想家和一位严肃的学者。1932 年和1939 年的作品最终导致了潘诺夫斯基1939 年所称的“一张简表”(重版时仍在原来的位置,有一些补充,作为1955 年《视觉艺术中的意义》开篇章节;见SI,p.16)。后文将讨论该表的德国版与美国版之间的差异。但在这里,值得评论一下不同结构的论证,构成了明显相同的观点。1932 年论文(明显是关于艺术作品的描述和解释的问题)通过实例[图画的(若非插图性的话)与解释性的]经验性地构成表格中所总结的三重意义结构。它间接地、历史性地以解释性难题开篇,并通过潘诺夫斯基 20 世纪阅读莱辛18 世纪阅读琉善2 世纪读解公元前5 世纪宙克西斯的一幅画(事实上,尽管潘诺夫斯基没有提到这点,是宙克西斯图画的罗马时代复制品)而强调了这个难题。1939 年论文,题为《图像学研究》一书的“导论”,以“图像志”一词开篇,在其第一段中提出“要界定一方面主题或意义,另一方面形式之间的区别”(SI,p.3)。在一段关于如何解释一个熟人脱帽动作的著名讨论后(在历史地、语境地情况下,潘诺夫斯基断言“澳大利亚丛林中人或者古代希腊人都不会懂得”(SI,p.4)㉘,他列出了三层意义,而没有特别的论证,然后用一些图画的例子予以说明。与其所依据的德国论文相比,它是一种更加说教意味,甚至独断的阐述模式。

1932 年和1939 年版本之间图片示例的变化很有趣。在《逻各斯》论文中,潘诺夫斯基关键而复杂的示例是格吕内瓦尔德的《基督复活》,我们需要事先了解其故事,才能正确地解释基督的“悬停空中”。潘诺夫斯基一再地回到其示例的众多衍生物,将它们与各种其他的视觉对象相比照,他排列其视觉材料以提出那些理论问题,这些问题在论文结尾处列出著名的图像学表格时会给出结论。在《图像学研究》导言中,潘诺夫斯基一开始就列出了表格的三重内容,并以视觉示例予以说明,然后以“简表”总结了整个论述(它是否应被视为一个论据,并不清楚)。他在这里的图像肯定不构成论据,就像1932 年论文的图像一样,并且更简单地使用——一幅图画只用一次(而不是反复来回地使用格吕内瓦尔德的《基督复活》),一次只得出一个观点。他完全抛弃了格吕内瓦尔德,而以一个更为简单的前图像志描述罗吉尔·凡·威登(Rogier van der Weyden)的《三王来拜》(SI,p.9)替代这个事例。它也集中于悬停空中:“天空中可以看见一个小孩子的幻影……罗吉尔画中的那个孩子是幻影,只能从他悬浮在半空中的另外事实推断出。”(SI,pp.9-10)。实际上,潘诺夫斯基运用一个不同的事例(更简单地)得出了同样的观点,而那个示例也集中于基督教圣经以及对奇迹挑战自然法则的视觉描绘。

潘诺夫斯基从格吕内瓦尔德这个绝佳的示例转向凡·威登,可能预示了潘诺夫斯基关于荷兰艺术的长期研究计划㉙。而通过改变他的主要示例,潘诺夫斯基减少了对艺术作品与为解释而集中的文本材料之间差异的讨论,也因此让解释者仔细考察与类型史相对的所有文献资料的用途(见SI,p.9)。在1939 年版本中,这个问题不再被探究,事实上为潘诺夫斯基的图像学至今仍整体上遭到最激烈的批评埋下了隐患:它依赖文字证据胜于视觉证据。㉚可以说,《图像学研究》的目标,即文艺复兴时期美术需要转向文本,以支撑潘诺夫斯基随后广泛使用的新柏拉图主义㉛。但不论潘诺夫斯基的动机为何,他在1939 年所采用的方法为解释者提供不同类型证据之间的均衡分析,由此失去了基础。

在这两篇论文中,他转向了一个中世纪的事例,“其中人类、动物和无生命物体似乎违反了重力法则而显得松弛”(SI,p.10;比较‘P’,p.472)。在这两种情况下,他都使用了慕尼黑的奥托三世福音书,但有趣的是他选择了不同的微型画——1932 年的《基督诞生》(继续格吕内瓦尔德《基督复活》的基督论主题)和1939 年的《真实的拿因城》(SI,p.10)。当他转向复杂的类型史和风格史问题时,潘诺夫斯基在两篇论文中利用并且论证了弗朗切斯科·马菲(Francesco Ma☆ei)有着荷罗孚尼(Holofernes)头颅的朱迪思(Judith)画作。《逻各斯》正文脚注(见‘P’,p.474,注8)讨论了盘子里盛着圣约翰头颅的独幅奉献图(Andachtsbild),它不仅在1939 年进入主要的文本,且还附有插图,尽管它对于论证的意义甚微(参见SI,p.13)。1932 年论文中的众多其他例子,包括特定类型和理想类型的,如马尔克的《山魈》、阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Dürer)的 《博士之梦》(The Dream of the Doctor)和《忧郁》(Melancholia),雷诺阿(Renoir)的《有桃子的静物》(Still Life with Peaches),宙克西斯的半人半马怪,以及与拉斐尔(Raphael)的圣母玛利亚形成对比的塞尚静物画——在1939 年论著中除了简要提及莱奥纳尔多·达芬奇的《最后的晚餐》(The Last Supper)(参 见“P”,P.469;SI,‘P’,P.469;SI,P.8)以及米开朗基罗的作品(参见“P”,p.470 与SI,p.7)外,其它全都删去了。急剧减少的示例(尤其是它们的时间范围内的示例),再加上1939 年论著中所有主要事例的插图,这些变化的影响是根本性的。它将关于艺术的描述和解释本质普遍情况的主旨(作为哲学观众的非时间范畴,并有意跨越了从古代到现代的材料),转向一个特定的、更加狭隘构想的历史主义研究。1939 年论文的重点完全放在文艺复兴时期,正如《图像学研究》的副标题所示的那样,即《文艺复兴艺术中的人文主义主题》(Humanistic Themes in the Art of the Renaissance)㉜。潘诺夫斯基通过删除证据性事例来限制其主张的论点,以便写出更加稳妥、更加温和而不太莽撞的篇章。它受到特定社会、历史和文化界限的约束——冒险进入奥托中世纪,会被认为是尊崇中世纪艺术的史前史,那是文艺复兴时期要消除的。

尽管在1939 年的前言中声称《图像学研究》导言只是1932 年《逻各斯》论文的修订版,实际上它的范围和目标都受到了极大的限制。不再是延续潘诺夫斯基先前对抗沃尔夫林和李格尔的形式主义以及他为美术史学科建立基本概念的新康德主义尝试,针对西方传统中对待所有艺术的方法进行广泛而普遍性的系统论述㉝,它更是有关文艺复兴时期的较少雄心的主张。在我们过于急切地指责潘诺夫斯基之前,我们需要记住这个更加克制而不那么令人兴奋的美术史模型的语境。这不只是1930 年代潘诺夫斯基的美国同化问题,以及他为新的知识市场提供有价值思想的努力,也是他离开德国知识界时正在抵抗何者的问题。在这里,构成1932 年论文高潮的对抗海德格尔,变得如此有趣和启发性。

1932 年和1939 年的表格在两个方面有所不同(图1-3)。首先,1939 年表格有着与1932 年表格相同的三个解释深度级别[在后面的版本中定义为“主题”,在早期版本中定义为“含义”或意义 (sinn)],但在《逻各斯》论文三栏的三个层次外,增加了第四栏阐释。其次,表中使用的许多术语在1939 年发生了变化,部分原因是从德语译成英语㉞,部分原因是修订的过程。比这个形式问题更深层次的是,作为两个版本之间变化的意识形态驱动力的文化同化问题。在这两篇论文中,所有栏目都是关于解释的(interpretation)(这个词在1932 年和1939年表格中用于每一栏的标题部分)。而术语对象(object)在两个版本中出现于第一列的标题中(“解释的对象”),术语“主观的”(subjective)(如见于“解释的主观来源”,1932 年表格第二列的标题)不见于1939 年表格。这一系列的变化指出了《逻各斯》论文与其美国修订版之间可能存在的最大差异:潘诺夫斯基的学术事业从其德国起源到其美国移植的根本转变。1932 年的文章仍根植于康德哲学的框架,为艺术科学寻求基本的概念,这在1925 年的一篇杰出论文中得到了极为惊人的阐述㉟。“客观的”(objective)一词(如《逻各斯》论文中表格最后一栏的标题,“对解释的客观矫正”),潘诺夫斯基意指我们研究者所通用的概念工具和术语以“矫正主观的或解释的过度”或者用他本人的术语(参见‘P’,P.477)——通过“更高层次的权威”而使解释“合法化”,这个话题实际上成为了《逻各斯》论文对海德格尔批判的高潮。也就是说,1932 年的文章是应用康德模式思考美术史,以创造一个清晰合理的范式来控制艺术创作和欣赏中不可避免的主观主义的终点。从科学的艺术史的角度来看,这意味着建立在一套强大的哲学元经验主义概念之上的合理的描述性和解释性语言㊱;这些都是为了抵制艺术意志观念中隐含的心理的和集体精神的冲动,以及维也纳学派从19 世纪晚期的李格尔到1930 年代的超级巨星如泽德尔迈尔的形式主义理论。

图1 源于潘诺夫斯基,“视觉艺术作品的描述与解释问题”,《逻各斯21》,1932年,第103-19页

图2 源自潘诺夫斯基,《图像学研究》(1939;纽约,1967年),第14-15页

图3 源自潘诺夫斯基,《视觉艺术中的意义》(芝加哥,1955年),第40-41页

迄止1939 年,康德哲学框架与美术史的哲学研究实际上一起被抛弃了㊲,取而代之的是,我们看到了一种更加实用的提议,为文艺复兴时期美术研究提供了一种方法㊳。正是1932 年至1939 年间丧失的愿景和文化野心——这种丧失与流亡绝对相关,与新的文化和学术环境中的同化绝对相关,与将令人陶醉而又危险的艺术哲学高地让与海德格尔之类(可以说是流亡使得潘诺夫斯基放弃)绝对相关——这使得1932 年与1939 年论文的对比如此令人沮丧(对现代读者而言)㊴。在1939 年更有限的议题中的成果,也许可见于从头重脚轻的、抽象的讨论艺术,默默地绕过德国哲学的巨人,到基于哲学实用主义与瓦尔堡-温德文化史模式的更加社会文化的讨论。

在这两个表格中,第一栏列出了三个层次的意义,潘诺夫斯基认为它们可从艺术作品中推断出(或被发现为固有的)。但它们的表达却截然不同。在1932 年,它们是“现象意义”(phänomensinn),分为“事实的”(sach-)和“表现的”(ausdrucks-)意义(-sinn);“取决于内容的意 义”(bedeutungssinn);和“文 献 意 义”(dokumentsinn),并在括号中注明“内在的意义”(wesenssinn)。在1939 年,这三个层次不再称为“意义”,而是称作“主题”。这是一个更简单、更客观的定义,它远离了康德哲学主客观范畴的微妙处。不再是“现象意义”,我们现在有的是“主要的或自然的主题”,仍分为两部分(并列为“事实的”和“表现的”),但被注上“构成艺术母题的世界”。不再是“取决于内容的意义”,1939 年潘诺夫斯基给出“次要的或传统的主题”,并以相当模糊的短语注上“构成图像、故事和寓言的世界”。最后一栏不再是“文献的”,括号中附上“内在的”,而是变成了“内在的意义或内容”,以明显卡西尔式术语注作“构成象征的价值的世界”。

根本的转变是从采取相对主观主义的态度看待艺术史对象,重点将意义作为艺术作品与其解释者(在讨论描述和解释时非常恰当)之间的交界面,到系统地尝试将三个层次置于对象本身(比意义更加客观的东西)所提供的“主题”中㊵。只有在1939 年的第三个层次中,才允许主观主义的术语“意义”,但立马就有了替代的表述“内容”;坦率地说,“内在意义”(无论是什么,但肯定是观察者推测或发现的东西)不同于“内在内容”的东西(人们认为适于对象者)。正是这种向客观化的转变(从“意义”到“主题”),需要在潘诺夫斯基的方案中增加第四栏(紧接在第一栏后),标上“解释的行为”,列出艺术史介入的不同层次,以让主题有意义。这些是“前图像志描述(和类形式分析)”、“狭义上的图像志分析”,以及“更深层意义上的图像志解释(图像志综合)”㊶。无论人们如何看待它㊷,它都是一位职业美术史家及其教学技能出色的标志。分析表术语变换的工具性和实用主义,以及进一步思考所主张的学科特性和教化的观点,让人们尤其怀疑《图像学研究》中语词变动的动机。但在美国同化的语境下,以及创建一套可能需要的服务项目的要求,它们又是完全可理解的。

1932 年表格第二栏标题的修改很有启发性。在1932 年表格中,“解释的主观来源”意味着从第一栏中不同主题或意义层次转向了解释者的知识基础或直觉中的来源。1939 年表格中,作为第三栏的标题,它变成了更加机械的、教谕式的“解释的资质”。此外,在后来版本中有大量的标注与修订。《逻各斯》论文中的是“重要的存在经验”——这种表述既与20 世纪初德国活力论思维有关㊸,又尤其(在论文对海德格尔进行攻击的语境下)与海德格尔的存在哲学相关而产生些共鸣——成为完全世俗的、哲学上空洞的“实际经验(熟悉对象和事件)”。1932 年的“文学知识”变成了“文献知识(对特定主题和概念的熟悉)”。这是一种有趣的转变。潘诺夫斯基很容易理所当然地认为他1931 年的听众应有康德哲学的文学知识。对于他的美国大学生听众,潘诺夫斯基提出了为达到其分析的第二层、图像志层面时所必要的教育。1932 年表格的第三个层次,简要地(尽管模糊)标为“世界观与行为”(weltanschauliches urverhalten),而《逻各斯》文本中对它的讨论(参见‘P’,P.478)在从批评李格尔转向阐释世界观中的文化社会学时,特别提到了曼海姆的著作㊹。这在1939 年得到了广泛的扩展,尽管结果更加含混:“综合直觉(熟悉人类心灵的基本倾向)”,受到个人心理和“世界观”的制约。这个德语单词在此(斜体)不再意指曼海姆,而似乎是学问的标志。但1939 年论文是少有的几处,包含了贯穿《逻各斯》论文的一些关注点。潘诺夫斯基写道,“这种解释来源越主观、越不合理(因为每一种直觉方法都会受到解释者的心理和‘世界观’的制约),越需要运用……矫正和控制”(SI,p.15)。在这里,尽管他的表格坚持“解释的资质”,主观来源的问题(1932 年那一栏的标题)和心理上的非理性风险——这些是潘诺夫斯基在德国时期反对维也纳学派和海德格尔的伟大主题——暂时又重新论及了。

1932 年图表中第三栏标作“解释的客观矫正”,突出了它与第二栏主观性相关的解释性暴力、飘忽的任意性,或是限制“本体论解释”方面划清界线的 作 用。(‘P’,p.481)。到1939 年,对 矫正主观性的强调已完全消失了,取而代之的是第四栏标题中的控制原则,即“控制解释原则”。每个条目的大概特性描述都很接近——风格史、类型史(1932 年和1939 年的均是)。而在1932 年的最后条目“一般知识史”变成了1939 年的“一般文化症候或‘符号’的历史”,使其更直接成为卡西尔哲学的。最后一栏中的所有三个条目都被括进了“传统史”中,比1932 年表格所暗示的更加直接的瓦尔堡式意义上的,而这在1955 年版本中变得更为强烈,其中“传统史”被提升为整栏的替代标题。而在《逻各斯》论文与《图像学研究》序言之间最后一栏的更有意思的差异在于标注。在1932 年表格中,这些词语既诗意优雅而又有些模糊,反映出潘诺夫斯基针对李格尔艺术史传统的本质主义的延伸思考。“风格史”是“所可能表现之物的精髓”(在任何特定的时间,你可以假定,遵循潘诺夫斯基早先反对古典考古学家格哈德·罗登瓦尔特(Gerhard Rodenwaldt])及其对艺术意志解释的论点)㊺;“类型史”是“所可能想象的精髓”(再次在任何特定的时间);“一般知识史”是“在特定世界观范围内所可能的精髓”。《逻各斯》论文中对在特定世界观和历史框架内的可能性的强调,是典型的历史决定论模式,比瓦尔堡的“传统史”更具雄心、更普遍、更具风险,潘诺夫斯基在1939 年和1955 年表格中将其(传统史)作为题目。

1939 年的标注反映了他对解释主观性的控制或矫正阶段可能意味着什么的细致思考。“风格史”是“洞察在不同历史条件下,物体和事件通过形式来表现的方式”;“类型史”是“洞察在不同的历史条件下,特定主题或概念由物体和事件加以表现的方式”;“文化症候或‘符号’史”,一般来说是“洞察在不同的历史条件下,由特定的主题和概念表达人类心灵的基本倾向的方式”。在此,我们有了图像学的完整方案(它将在1955 年被标为“图像学解释”),其中熟练的解释者可以从形式(通过前图像志描述)到主题和概念(通过图像志分析引证)到象征价值的内在意义(图像学分析的对象)。它已经存在于1932 年论文中,不过是以更为笼统的术语,这些术语一方面对抗艺术意志追随者的本质主义,另一方面对抗海德格尔的解释暴力。到了1939 年,在美国这个领域没有了知识对手,潘诺夫斯基更加明确的历史化,更直接地阐述了这个图式。

三、与海德格尔传情

《逻各斯》论文最有意思的一个方面是潘诺夫斯基愿意直接面对海德格尔。他对海德格尔的讨论具有鲜明的特征。挑选一段他评说恰当的文字,乍一看是关于哲学分析,但实际上是关于所有的解释,潘诺夫斯基突出了在海德格尔论点中的一段精辟文字:“为了碾压出词语要表达的意思,它们所想说的,每一种解释都必然地使用暴力(‘P’,p.476)。”㊻

这个问题与潘诺夫斯基1932 年分析解释性描述和意义的每个层面都高度相关,潘诺夫斯基正确地认识到海德格尔在这个问题上的清晰性。潘诺夫斯基在主体暴力对待解释对象这个问题上所强调的——他的1932 年表格第三栏的“客观矫正”(后来成为1939 年论文第四栏的“控制原则”),就是需要矫正。也即,他认识到,解释所必需的暴力(在艺术史上,人们可能将其与维也纳学派的艺术意志概念的主观意志(不论个体的还是集体的)并置一处)需要一些达成共识的、最好是先验的基本规则来约束。这是潘诺夫斯基的康德主义遗产,也是他自1920 年代初以来贯穿其美术史理论基础的先验概念的哲学探索的高潮。潘诺夫斯基对海德格尔的担忧,是对风险的关注,他将这种风险解释为潜在的缺乏对约束的关注,迷恋存在主义动力的解释暴力㊼。海德格尔用以下这些词语描述了指导并证明这种暴力合理的力量:

闪耀着光芒的思想的力量,必须驱动和指导布局。只有在这种思想的力量下,一种解释才会冒着总是大胆的风险,即将自身托付给作品所隐藏的内在激情,以便能够通过这种方式将自己置身于未言明的范围内,并强迫它说出。(‘P’,p.477;KPM,p.141)

正如潘诺夫斯基所评论的那样,“这个想法必然具有误导性……因为它源于最初产生暴力的同一主观性”(‘P’,p.477)㊽。

也许可以说,哲学上潘诺夫斯基的观点只是对海德格尔的部分回应。他清楚地看到“内在意义的解释来源实际上是解释者的世界观”,“这种知识来源基本上是主观的”,而“其绝对的个人性质”迫切需要“客观的矫正”。(‘P’,p.480)。他提出的是“一般意义的精神史”(allgemeine geistesgeschichte——对于潘诺夫斯基是个令人惊讶的表述,他在其更广泛的文集中并不是精神史的主要倡导者之一)——一种强烈的历史主义约束,旨在澄清“在任何特定时期、任何特定文化圈的世界观范围内什么是可能的”(‘P’,p.480)。在解释暴力肆虐的范围内使界限历史化,潘诺夫斯基固然是正确的。而学术人文主义也许最深刻的弱点是,它选择面对的是看起来特别相关的、而非更大的道德图景。因此,通过坚持像艺术史这样的历史学科的有限约束,潘诺夫斯基没有明确表示他与卡西尔所采取的将是海德格尔所倡导的不受约束的主观冲动或道德规范,它们被解读成发泄暴力的无所约束的主观性而受到质疑(比较KPM,p.149)。

虽然他选择引用和批评海德格尔的问题(即解释的性质)明显与论文的主题(解释艺术作品的问题)直接相关,但从海德格尔的《康德书》中所选取的段落,实际上充斥着当代学术史,在几个方面是武断的。到了1920 年代末,海德格尔成为德国哲学中最辉煌、最迷人、最具活力的力量——有关这位“神秘的国王”[汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)的著名短语]的谣言,在他出现之前便传播开了㊾。与潘诺夫斯基的介入特别相关的是,1929 年3 月在达沃斯海德格尔与卡西尔之间就解释康德而进行的著名辩论㊿。在达沃斯,认识论读解康德的伟大新康德传统,追溯到赫尔曼·柯亨(Herman Cohen)(第一位在德国获得哲学教授席位的犹太人)以及在其倡导者中突出的犹太人数目(如卡西尔和潘诺夫斯基本人),受到了海德格尔的新本体论读解的攻击(许多观察者怀着极大的炫耀和成功思考这),新本体论读解试图在康德的哲学著作中发现的不是知识的先验基础,而是作为想象力的基础。海德格尔在这个时期、在这种语境下对新康德主义的全面攻击,易于被视为攻击犹太人在德国哲学、学术界以及德国文化生活中的地位。海德格尔紧随与卡西尔成功的面对面辩论之后,出版了他的著作《康德和形而上学问题》(称作《康德书》),这将在1931 年受到卡西尔长篇探寻性而怀敬意的评论。鉴于潘诺夫斯基与卡西尔的密切关系及其有关康德的卡西尔式立场,毫无疑问他选择直接地评论海德格尔,是在肯定一种立场与一种政治,它们与在魏玛年代晚期仍是德国传统中知识方向和文化方面公开的问题,但很快就不再是可以公开讨论的领域有关。

然而,正如我们在讨论泽德尔迈尔时所认为的那样,1932 年论文比潘诺夫斯基的任何其他作品更接近于包容他的对手。令人惊讶的是,对有关潘诺夫斯基在《逻各斯》论文中描述海德格尔的评论,在两类人之间有着强烈的分歧,一者认为他在某些方面倾心于海德格尔的解释性暴力主张并受其影响,另一者认为他明确地选择卡西尔式康德主义,胜过了对海德格尔的选择。从某种意义上说,两种观点都是正确的。毫无疑问,在一个层面上,潘诺夫斯基强烈支持卡西尔对康德的解读和符号形式哲学的发展,这得到了他早期理论工作整个轨迹的支持,其中蕴含着对海德格尔的解释康德的根本反对。但是,正如在《逻各斯》论文的其他地方,潘诺夫斯基认为有必要采用理论语言的其他方面和一系列态度以融入他本人的论点中,不只是泽德尔迈尔的艺术史的,还有海德格尔的哲学的,它们在1932 年前明显处于上升之势。因此,潘诺夫斯基在他的学术方法中可以利用海德格尔去除所有的经验主义元素,以便将描述问题以及艺术史本身置于最高的哲学基础上。

正是在这里,道德问题变得极其复杂而难以解决。我们是否应该将在其写作时代的1932 年论文解读为海德格尔与泽德尔迈尔二者某些方面的融合——两位对手的语言和表述——比抵制它们会更好?这一解读让潘诺夫斯基认可了解释的暴力,但不是像海德格尔那样处理。或者我们是否看到潘诺夫斯基开始与一个转变方向的开端传情——在一个假想的魏玛职业轨迹中,这个轨迹一直延续到1930年代——这可能让他的瓦尔堡式新康德主义更接近于海德格尔哲学与新维也纳学派中所力推的存在的强大驱动力?这样的看法是诽谤性的,而实际上也不过是事后之见。它并没有让像潘诺夫斯基以及其他著名犹太学者如恩斯特·坎托罗维茨(Ernst Kantorowicz)或尼古拉斯·佩夫斯纳(Nikolaus Pevsner)等,与鼓动国家社会主义的民族主义政治精神传情。但潘诺夫斯基可能为流亡后的一篇论文而感受到的尴尬(那篇论文同时也是其理论发展的最高标志,也与那些不久后将被揭示为纳粹的学者和观点最为接近),也许可以解释他需要不断在1939 年和1955 年修订这篇文章,以及从命题论证到说教式实用主义的逐步浅显化。修订的年代本身也颇有意味。迄止1939 年——在战争和最终解决方案(即纳粹对欧洲犹太人的大屠杀方案)之前——与这个政权上台前的1930 年代初相比,什么是国家社会主义是明确的。但在1939 年,人们无法想象种族主义政策以及鼓动这种政策的意识形态实际上会产生的后果。在1940 年代后期和1950 年代,当一切都为人所知时,情况便不是这样了。随着知识的增长(因为犹太难民幸存者),这成为一个绝对无法估量的罪恶感问题:在如许多的人留下来时而自己离开的罪恶感,当如许多的人遭受苦难时而自己轻松幸存下来的罪恶感,在如许多的人死亡时而自己活下来的罪恶感。这种罪恶感因个人而异,但它不免极大地缓和了欧洲犹太人在美国被同化的本质;每个人都有已死去的朋友或亲戚。要是其中任何一点在潘诺夫斯基的意识中起作用,它可能有助于解释他在1955 年对1939 年修订本增补时的神经过敏——尤其是关于图像志和图像学与人种志和人种学以及占星志和占星学类似的奇怪评论,这似乎暗示(以非常夸张的语言)他也许不再完全相信他在说的一切,也许他从未相信过。

除此之外的(当然我们现在处于猜测的世界中,因为没有任何东西得到记录或者能够记录下来),是潘诺夫斯基本人的艺术史的道德规范的根本问题。他在学科中的位置(不论是在流亡前的德国,还是在之后的美国),都是卓越超群的。事后看来,他似乎总是站在理论发展的最前沿,在学科内外都是权威的博学者,有着巨大的影响力(学科外,如对布迪厄的影响)。这是纯粹的智力敏锐性与对未来发展的非凡直觉(并结合起在恰当的时间位于恰当地方的好运,先在汉堡,然后是普林斯顿)的结果?或者他的对任何特定时刻位置上升敏感的鼻子(被同化的犹太人不畏缩的本能,站在胜利一方打学术战争),引领他从瓦尔堡变形的新康德主义理论到通过与1933 至1945 年间德国占主导地位的知识时代精神(zeitgeist)一时传情(或者更确切地说,这种传情的微弱暗示,它在纳粹政权上台后一下子就被扼杀在萌芽状态)的图像学的实用主义?这里的问题不是关于潘诺夫斯基的智力、敏锐度或直觉——所有其他艺术史家也都具备这些强大的能力——也不是关于他与勤勉工作、广泛学习各类知识的掌控能力。这是关于他想要从所有这些里面得到的,以及关于无意识的驱动力(选取泽德尔迈尔而不是潘诺夫斯基的用语),它可能引导一位雄心勃勃的学者(他是位永久被同化的局外人)通过在主体文化范围内的胜利来让同化成功(根据该文化所确立的标准,即便这些标准像德国1920 年代末和1930 年代初期那样发生了剧烈变化)。

Jaś Elsner and Katharina Lorenz,The Genesis of Iconology,Critical Inquiry, Vol.38,No.3 (Spring 2012), pp.483-512

注释:

① 潘诺夫斯基,《图像学研究》,1939;纽约,1967,p.xv;后文略作SI。参见潘诺夫斯基,“视觉艺术作品的描述与解释问题”(Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst),《逻各斯21》,1932:103-19;雅希·埃尔斯纳、凯瑟琳娜·洛伦兹译,题为 “On the Problem of Describing and Interpreting Works of the Visual Arts”,《批判性研究38》,(2012春季):467-82;此后略作‘P’。

② 参见卡洛·金茨堡(Carlo Ginzburg)的讨论,“从阿比·瓦尔堡到贡布里希:方法的问题”(From Aby Warburg to E.H.Gombrich: A Problem of Method),《神话、象征、线索》(Myths, Emblems, Clues),约翰(John)和安妮·特德斯奇(Anne C.Tedeschi)译,伦敦,1990,pp.17-59,尤见于pp.36-41。

③ 见潘诺夫斯基,“视觉艺术的风格问题”(Das Problem des Stils in der bildenden Kunst),《德语论文集》(Deutschsprachige Aufsätze),卡伦·米歇尔斯(Karen Michels)和马丁·沃恩克(Martin Warnke)编辑,2 vols.,柏林,1998,2:1009-18;“艺术意志的概念”(Der Begriff des Kunstwollens),《德语论文集》,2:1019-34,肯尼斯·诺斯科特(Kenneth J.Northcott)和乔尔·斯奈德(Joel Snyder)译,题为“The Concept of Artistic Volition”,《评判性研究8》,(1981秋季):17-33;以及“论艺术史与艺术理论的关系:走向艺术科学概念的基本体系”(Über das Verhältnis der Kunstgeschichte zur Kunsttheorie: Ein Beitrag zu der Erörterung über die Möglichkeit kunstwissenschaftlicher Grundbegriffe),《德语论文集》,2:1035-63,洛伦兹和埃尔斯纳译,题为“On the Relationship of Art History and Art Theory: Towards the Possibility of a Fundamental System of Concepts for a Science of Art”,《批判性研究35》,(2008秋季):43-71。

④ 有关前纳粹德国的新康德主义,参见迈克尔·弗里德曼(Michael Friedman),《分道扬镳:卡尔纳普、卡西尔和海德格尔》(A Parting of the Ways: Carnap, Cassirer, and Heidegger,芝加哥,2000,pp.25-37;埃里克·迪富尔(Éric Dufour)和克雷泰伊(T.Z.R.Créteil),“康德与马堡学派的新康德主义”(Le Statue du singulier: Kant et le néokantisme de l’École de Marbourg),《康德研究》(Kantstudien 93),(Sept.2002): 324-50;爱德华·斯基德尔斯基(Edward Skidelsky),《恩斯特·卡西尔:最后的文化哲学家》(Ernst Cassirer: The Last Philosopher of Culture),Princeton,N.J., 2008,pp.22-51;以及彼得·戈登(Peter E.Gordon),《大陆分水岭:海德格尔与卡西尔的达沃斯辩论》(Continental Divide: Heidegger, Cassirer, Davos),剑桥,马萨诸塞,2010,pp.52-86。专论潘诺夫斯基的卡西尔式康德主义,见迈克尔·波德罗(Michael Podro)的《批判的美术史家》(The Critical Historians of Art),纽黑文,1982,pp.181-82;迈克尔·安·霍丽(Michael Ann Holly),《潘诺夫斯基与美术史的基础》(Panofsky and the Foundations of Art History),Ithaca, N.Y., 1984,pp.91-92,147-52;西尔维亚·费雷蒂(Silvia Ferretti),《卡西尔、潘诺夫斯基和瓦尔堡:象征、艺术与历史》(Cassirer, Panofsky, and Warburg: Symbol,Art, and History),理查德·皮尔斯(Richard Pierce)译,纽黑文,1989,pp.174-77,182-84;大卫·萨默斯(David Summers),“作为人文学科的视觉艺术的意义”(Meaning in the Visual Arts as a Humanistic Discipline),载于《视觉艺术中的意义:由外观之》(Meaning in the Visual Arts: Views from the Outside),欧文·拉文(Irving Lavin)编辑,普林斯顿,1995,pp.9-24;马克·奇塔姆(Mark A.Cheetham),《康德、艺术与艺术史:学科的阶段》(Kant, Art, and Art History: Moments of Discipline),剑桥,2001,pp.68-77;保罗·克劳瑟(Paul Crowther),《超越历史的图像:哲学化的艺术及其历史》(The Transhistorical Image: Philosophizing Art and Its History),Cambridge, 2002, pp.70-73;阿利斯特·内尔(Allister Neher),“‘艺术意志的概念’、新康德主义与欧文·潘诺夫斯基早期的艺术理论论文”(‘The Concept of Kunstwollen’, Neo-Kantianism, and Erwin Panofsky’s Early Art Theoretical Essays),《语词与图像》(Word and Image 20),Jan-Mar.2004: 41-51;乔治·迪迪-休伯曼(Georges Didi-Huberman),《直面图像:质疑某种艺术史的终结》(Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain History of Art),约翰·古德曼(John Goodman)译,University Park, Pa.,2005,pp.4-6,90-138;以及洛伦兹和埃尔斯纳,“译者序言”(Translators’Introduction),《批判性研究35》,(2008年秋季):33-42,尤见于pp.38,40-42。

⑤ 见潘诺夫斯基,《视觉艺术中的意义:美术史论文》(Meaning in the Visual Arts: Papers in and on Art History),芝加哥,1955,pp.26-41 与《图像学研究》,pp.3-17。

⑥ 除了这个时期所出版的书籍外,这些文章现在都收于潘诺夫斯基的《德语论文集》。有关潘诺夫斯基早期生涯的简要记述,见琼·哈特(Joan Hart),“欧文·潘诺夫斯基与卡尔·曼海姆:关于解释的对话”(Erwin Panofsky and Karl Mannheim: A Dialogue on Interpretation),《批评性研究19》,(1993年春季):534-66,尤其是pp.550-53。

⑦ 见潘诺夫斯基,“艺术意志的概念”(The Concept of Artistic Volition);“反映了艺术风格发展的人体比例理论的历史”(Die Entwicklung der Proportionslehre als Abbild der Stilentwicklung),《德语论文集》,1:31-72,译作The History of the Theory of Human Proportions as a Reflection of the History of Styles,收于《视觉艺术中的意义》,pp.55-108;《理念:艺术理论的一种概念》(Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie),莱比锡,1924,约瑟夫·皮克(Joseph J.S.Peake)译作Idea: A Concept in Art Theory,Columbia,S.C., 1968;“艺术史与艺术理论的关系”(On the Relationship of Art History and Art Theory);以及“作为象征形式的透视法”(Die Perspektive als“symbolische Form”),《德语论文集》,2:664-757,克里斯托福·伍德(Christopher Wood)译作Perspective as Symbolic Form,New York,1991。有用的评论包括波德罗,《批判的美术史家》,pp.178-208;霍丽,《潘诺夫斯基与美术史的基础》;基思·莫克西(Keith Moxey),“潘诺夫斯基的‘图像学’概念与美术史的解释难题”(Panofsky’s Concept of “Iconology”and the Problem of Interpretation in the History of Art),《新文学史17》(New Literary History 17)(1986年冬季):265-74;伍德,《作为象征形式的透视法》导言,pp.7-24;玛格丽特·艾弗森(Margaret Iversen),“有关潘诺夫斯基的后记:三篇早期论文”(Postscript on Panofsky: Three Early Essays),《阿洛伊斯·李格尔:艺术史与艺术理论》(Alois Riegl: Art History and Theory),剑桥,马萨诸塞,1993,pp.149-66;萨默斯,“作为人文学科的视觉艺术的意义”;克劳瑟,《超越历史的图像》,pp.36-66;内尔,“‘艺术意志的概念’、新康德主义与欧文·潘诺夫斯基早期的艺术理论论文”;以及卡尔海因茨·吕德金(Karlheinz Lüdeking),“潘诺夫斯基的图像志方法”(Panofskys Umweg zu Ikonographie),载于《批判的形而上学时代的美学》(Ästhetik in metaphysikkritischen Zeiten),约瑟夫·弗吕希特尔(Josef Früchtl)和玛利亚·莫格-格吕内瓦尔德(Maria Moog-Grünewald)编辑,汉堡,2007,pp.201-24。

⑧ 波德罗,《批判的美术史家》,p.202。波德罗的阐述重新表达了潘诺夫斯基本人在480页上的说法(引用但并未提到“一位具有启发性的美国人”,他可能与皮尔斯(C.S.Peirce)有关):那位“艺术家只知道‘他所夸耀的’,而不是‘他所背叛的’”。

⑨ 关于潘诺夫斯基对布迪厄的重要性,参见皮埃尔·布迪厄为潘诺夫斯基的《哥特式建筑与经院哲学》(Architecture gothique et pensée scholastique)所写刊后语,Paris,1967,pp.135-67。尽管布迪厄在138页引用了1932年的那篇论文,但他主要根据后来1955年的阐述来讨论潘诺夫斯基的理论框架的,参见pp.138-40,142-44。有关潘诺夫斯基对布迪厄的影响,见杰里米·坦纳(Jeremy Tanner),“社会学与美术史导言”(Introduction:Sociology and Art History),载于《艺术社会学文集》(The Sociology of Art: A Reader),坦纳编辑,London,2003,pp.20 -22,以及布鲁斯·霍斯林格(Bruce W.Hoslinger),“本土性:潘诺夫斯基、布迪厄与习性的考古学”(Indigineity:Panofsky, Bourdieu, and the Archaeology of the Habitus),《前现代状况:中世纪精神与理论的形成》(The Premodern Condition: Medievalism and the Making of Theory),芝加哥,2005,pp.94-113。

⑩ 这些引用都是笼统的,只是提到卡西尔的名字,不是对一部著作,而是对卡西尔的导言章节标题的引用,《符号形式的哲学》(The Philosophy of Symbolic Forms)卷一《语言》(Language),拉尔夫·曼海姆(Ralph Manheim)译,1953;纽黑文,1965,pp.73-114,其中包含了潘诺夫斯基所需的大多数概念:“符号形式的概念与符号形式的体系”(The Concept of Symbolic Form and the System of Symbolic Forms)、“符号的普遍功能:意义的难题”(Universal Function of the Sign: The Problem of Meaning)、“再现的难题与意识的结构”(The Problem of “Representation”and the Structure of Consciousness)以及“符号的概念内容:超越知识的复制理论”(Ideational Content of the Sign:Transcending the Copy Theory of Knowledge)。

⑪ 潘诺夫斯基,“艺术史与艺术理论的关系”,p.65。

⑫ 卡尔·曼海姆,“关于世界观的解释”(On the Interpretation of Weltanschauung),保罗·凯奇克梅提(Paul Kecskemeti)译,《源自卡尔·曼海姆》(From Karl Mannheim),库尔特·沃尔夫(Kurt Wol☆)等译,沃尔夫编辑,纽约,1993,p.147。有关曼海姆对潘诺夫斯基的影响,见哈特,“欧文·潘诺夫斯基与卡尔·曼海姆”。

⑬ 汉斯·泽德尔迈尔,“李格尔思想的精髓”(The Quintessence of Riegl’s Thought),马修·兰普利(Matthew Rampley),载于《建构形式主义:李格尔的著作》(Framing Formalism:Riegl’s Work),理查德·伍德菲尔德(Richard Woodfield)编辑,Amsterdam,2001,p.16;后面略作‘Q’。这篇论文当作了李格尔1929年论文选集的序言;见李格尔,《论文选集》(Gesammelte Aufsätze),维也纳,1929。有关潘诺夫斯基与泽德尔迈尔这一时期的某些讨论,见弗雷德里克·施瓦兹(Frederic J.Schwartz),《盲点:20世纪德国的批判理论与艺术史》(Blind Spots: Critical Theory and the History of Art in Twentieth-Century Germany),纽黑文,2005,pp.146-51。

⑭ 的确,在第480页他明确主张:“这是一种广义的精神史,它阐明了在任何特定时期和任何特定文化圈的世界观中可能存在的东西。”

⑮ 见贡布里希,《艺术与错觉:图画再现的心理学研究》,普林斯顿,1972,p.17。

⑯ 关于泽德尔迈尔的纳粹主义,见汉斯·奥伦海默(Hans Aurenhammer),“断裂还是延续?维也纳国家社会主义艺术研究所”(Zäsur oder Kontinuität? Das Wiener kunsthistorische Institut im Ständestaat und im Nationsozialismus),《维也纳艺术史年鉴53》(Wiener Jahrbuchfür Kunstgeschichte 53),2004:11-54,尤其是25-49,以及本雅明·宾斯托克(Benjamin Binstock),“泽德尔迈尔的春天?纳粹艺术史的未来”(Springtime for Sedlmayr? The Future of Nazi Art History),《维也纳艺术史年鉴53》,2004: 73-86。

⑰ 也引用了施瓦兹的《盲点》,p.150。这明确摘自潘诺夫斯基的“关于艺术史与艺术理论的关系”,p.65,但也基于李格尔的《罗马晚期的工艺美术》的结论,罗尔夫·温克斯(Rolf Winkes)译,罗马,1985年,第231页,其中李格尔坚持认为,艺术意志超越了物质文化,适用于一个时代的所有其他现象,他本人明确地引用宗教、文学和法律。

⑱ 这些都见于泽德尔迈尔的《走向严谨的艺术科学》(Toward a Rigorous Study of Art)中,米亚·菲内曼(Mia Fineman)译,载于《维也纳学派文集:1930年代的政治与美术史方法》,伍德编辑,纽约,2000,pp.133-79,后文略作“T”。参见埃尔斯纳,“从经验证据到巨大蓝图:对李格尔艺术意志概念的一些思考”(From Empirical Evidence to the Big Picture: Some Reflections on Riegl’s Concept of Kunstwollen),《批判性研究32》,2006:741-76,尤其是760-62。尽管泽德尔迈尔的论文既没有引用曼海姆也没有引用潘诺夫斯基(同Q文一样),但它可被视作对李格尔的批评的理论还击,也被认为深深受惠于他们。特别是,泽德尔迈尔从曼海姆在《关于世界观的解释》与潘诺夫斯基在《艺术史与艺术理论的关系》中所强调的意义(Sinn)转向了内在于艺术作品中的结构(Struktur)概念。

⑲ 参见潘诺夫斯基对这一宣言的引用,“作为人文学科的艺术史”,载于《人文学科的意义》(The Meaning of the Humanities),西奥多·迈耶·格林(Theodore Meyer Greene)编辑,普林斯顿,1938,p.116;重刊于潘诺夫斯基,《视觉艺术中的意义》,pp.1-25,其中22页注17提及泽德尔迈尔。

⑳ 有关讨论,见伍德,《维也纳学派文集》导言,pp.11-12,17,19,以及施瓦兹,《盲点》,pp.153-56。关于泽德尔迈尔这一时期受惠于格式塔心理学(潘诺夫斯基为此专门引证‘T’文),见伊恩·费斯特根(Ian Verstegen),“美术史、格式塔与纳粹主义”(Art History,Gestalt,and Nazism),《格式塔理论26》(Gestalt Theory 26),June 2004:134-49。

㉑ 避免潘诺夫斯基与泽德尔迈尔过于相似的一种方法,会认为对于1931年的泽德尔迈尔而言,内在意义根植于艺术作品中,而对于1932年的潘诺夫斯基,其内在意义根植于艺术作品及其语境一起发声的方式。潘诺夫斯基在这篇文章中所论的部分内容,是狭隘地应用外部资源,而当此类资源缺乏时,则拒绝进行解释。

㉒ 潘诺夫斯基自1920年始成为汉堡大学的编外讲师,1926年被授予艺术史教席。参见米歇尔斯和沃恩克的“前言”(Vorwort),刊于潘诺夫斯基,《德语论文集》,p.x。有关潘诺夫斯基汉堡岁月的讨论,参见海因里希·迪利(Heinrich Dilly),“汉堡大学的艺术史研讨会”(Das Kunsthistoriche Seminar der Hamburgischen Universität);乌尔里克·文德兰(Ulrike Wendland),“汉堡的阿尔卡地亚:汉堡大学艺术史研讨会的学生和老师”(Arkadien in Hamburg: Studierende und Lehrende am Kunsthistorischen Seminar der Hamburgischen Universität);霍斯特·布雷德坎普(Horst Bredekamp),《无中生有:潘诺夫斯基的教授资格论文》(E x n i h i l o:Panofskys Habilitation);沃恩克,“潘诺夫斯基:汉堡讲座”(Panofsky: Die Hamburger Vorlesungen);以及米歇尔斯,“关于潘诺夫斯基演讲的评论”(Bemerkungen zu Panofskys Sprache),载于《欧文·潘诺夫斯基的汉堡研讨会论文》(Erwin Panofsky: Beiträge des Symposions Hamburg),1992年,布鲁诺·鲁登巴赫(Bruno Reudenbach)编辑,柏林,1994,pp.1-14,15-30,31-47,53-58,以及59-70。

㉓ 布林茅尔学院周边的邀请函留存下来了。见马里恩·爱德华兹·帕克(Marion Edwards Park),1937年3月24日致潘诺夫斯基的信;帕克,1937年4月16日致亚伯拉罕·弗莱克斯纳(Abraham Flexner)的信;潘诺夫斯基,1937年5月22日、1937年11月20日致帕克的信,1937年11月26日致弗里茨·扎克斯尔的信;以及帕克,1937年11月23日致玛丽(Mary)和伯纳德·弗莱克斯纳(Bernard Flexner)的信,《1937至1949年间通信》(Korrespondenz 1937 bis 1949),迪特尔·武特克(Dieter Wuttke)编辑,4 vols.,威斯巴登,2003,2:16-20,30-32,37,81,84,及87。

㉔ 正如潘诺夫斯基在后记中所言:“美国学者比欧洲学者更经常地接触没受过专业训练的外行听众。”潘诺夫斯基,“后记”,《视觉艺术中的意义》,p.332。

㉕ 这里的例外是沃尔夫林,在第469页与SI第6页上都明确提到了形式分析。

㉖ 我们可能注意到这是个快速发展的故事中的片段;迄止1937年,马尔克(尽管已在1916年的凡尔登战役中死于前线)仍陷于纳粹时代的堕落分子之列。有争议的《山魈》(1913),在1919年为汉堡艺术馆购得,于1936年撤出展览,并在1937年的堕落艺术(Entartete Kunst)展的6号房间展出。参见《“堕落的艺术”:纳粹德国前卫艺术的命运》(“Degenerate Art”: The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany,),史蒂芬妮·巴伦(Stephanie Barron)编辑,纽约,1991,pp.62,294。

㉗ 瓦尔堡是个例外,潘诺夫斯基引证他作为一名老师,要是他还活着的话,作为一个犹太人,到1939年很可能会流亡国外。列出的其他逃亡者包括玛格丽特·比贝尔(Margarete Bieber)、奥托·布伦德尔(Otto Brendel)、卡尔·莱曼-哈特尔本(Karl Lehmann-Hartleben)、雅各布·罗森贝格(Jakob Rosenberg)、阿尔弗雷德·沙夫(Alfred Scharf)、汉斯·斯瓦岑斯基(Hans Swarzenski)和库尔特·魏茨曼(Kurt Weitzmann)。

㉘ 注意即便这个事例,实际上也可见于第478页,其中街道问候的事例被用于分析潘诺夫斯基的第三层次的意义和分析。正如哈特的恰当评述,源于曼海姆的轶事:“我和朋友一起在街上行走;一个乞丐站在角落处;我的朋友施舍了他(曼海姆,《关于世界观的解释》,第148页;参见哈特,“欧文·潘诺夫斯基和卡尔·曼海姆”,pp.535-36)。

㉙ 见潘诺夫斯基,《早期尼德兰绘画:其起源与特征》(Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character),2 vols.,剑桥,马萨诸塞,1953。从格吕内瓦尔德转向其他,有着多种可能性。格吕内瓦尔德(直到19世纪末才被重新发现)迅速成为一位深受大众欢迎且本质上是对表现主义前卫派具有特殊影响的德国艺术家;见安德烈·海乌姆(Andree Hayum)的《伊森海姆祭坛画:上帝的医学与画家的视野》(The Isenheim Altarpiece: God's Medicine and the Painter's Vision),普林斯顿,1989年,pp.120-30,以及罗伯特·洛夫特豪斯(Robert A.Lofthouse),《现代艺术中的活力论,约1900-1950:奥托·迪克斯、斯坦利·斯潘塞、麦克斯·贝克曼和雅各布·爱泼斯坦》(Vitalism in Modern Art, c.1900-1950: Otto Dix, Stanley Spencer, Max Beckmann,and Jacob Epstein),刘易斯顿,纽约,2005,pp.70-71,84,96,197,286。所有《逻各斯》论文对现代主义的暗示(如提及马尔克、奥古斯特·雷诺阿和保罗·塞尚)以及格吕内瓦尔德的中心位置所隐含的日耳曼主义,对于潘诺夫斯基在1932年提出的关于德语世界的艺术史在魏玛时代后期走向的更大论点的潜台词,均有着重要意义。它们与1939年他在美国的议程无关。尽管格吕内瓦尔德具有德国性,但纳粹似乎对他并没有什么特别的主张;虽然这位画家是保罗·欣德米特(Paul Hindemith)1933-35年间创作的著名歌剧《画家马蒂亚斯》(Mathis der Maler)的主题,但该剧被当局禁止。参见西格林德·布鲁恩(Siglind Bruhn),《保罗·欣德米特的诱惑》(The Temptation of Paul Hindemith),史岱文森,纽约,1998,尤其是特别是21-42页的1930年代有关格吕内瓦尔德的论述,以及克莱尔·泰勒·杰伊(Claire Taylor-Jay),《普菲茨纳、克雷尼克和欣德米特的艺术家歌剧:政治与艺术家的意识形态》(The Artist Operas of Pfitzner, Krenek, and Hindemith: Politics and the Ideology of the Artist),伯灵顿,佛蒙特,2004,pp.143-92。

㉚ 见贡布里希,“讣告:欧文·潘诺夫斯基”,《伯林顿杂志90》(Burlington Magazine 90),1968,359:“误解潘诺夫斯基主要关注那些强调象征物和图像的意义的文本”。同时参看霍丽,《潘诺夫斯基与美术史的基础》,pp.164 - 65,以及迈克尔·斯夸尔(Michael Squire),《古希腊-罗马时代的图像与文本》(Image and Text in Graeco-Roman Antiquity),纽约,2009,pp.77-79。

㉛ 见布雷德坎普,“新柏拉图主义神灵的黄昏”(Götterdämmerung des Neuplatonismus),载于《艺术的可读性:图像学的精神存在》(Die Lesbarkeit der Kunst: Zur Geistesgegenwart der Ikonologie),拜尔(A.Beyer)编辑,柏林,1992,pp.75-83。

㉜ 布林茅尔学院院长马里恩·帕克(Marion Park)提及潘诺夫斯基讲稿的“大标题”为“文艺复兴时期的世俗图像志问题”(马里恩·爱德华兹·帕克,1937年4月16日致潘诺夫斯基的信,《1937至1949年间通信》,2:31)。到了为10月11日的首次讲演印刷传单时,这个系列讲演的标题成为“文艺复兴时期的人文主题”;见图8,《1937至1949年间通信》,2:85。

㉝ 因此,1932年论文第2节直接引用了潘诺夫斯基早前关于艺术史与艺术理论之间关系的方法论论文收尾,见n.5.。

㉞ 这实际上是个公认的假定,潘诺夫斯基像其他伟大的德国移民学者一样,轻松自如地在德语和英语之间以及这两种语言所暗示的概念体系之间进行转换(正如萨默斯在“作为人文学科的视觉艺术的意义”中所言,“写着他可爱的英语”,p.9)。作为一种概括的说法,这只是一种恭维的虚辞滥调。尽管这很了不起,但快速转换英语不可避免地会有许多细微的折中处理,而作者未必完全意识到。

㉟ 见潘诺夫斯基,“论艺术史与艺术理论的关系”。

㊱ 参见潘诺夫斯基,“论艺术史与艺术理论的关系”,pp.44,52 n.22,68,69。

㊲ 奇塔姆声称康德哲学在潘诺夫斯基的美国时期仍然存在,但“已完全内化,他不再需要直接引用它了”(奇塔姆,《康德、艺术与艺术史》,p.77)。有关潘诺夫斯基在德国依赖康德的认识论转“人本主义世界主义”,参见奇塔姆,“理论接受:潘诺夫斯基、康德与学科世界主义》(Theory Reception:Panofsky, Kant, and Disciplinary Cosmopolitanism),《艺术史学杂志1》(Journal of Art Historiography 1),Dec.2009:www.gla.ac.uk/departments/arthistoriography/number1december2009/。

㊳ 哈特认为,潘诺夫斯基的美国读者群发现他的著作即便非理论性的,也难以理解;因此,他试图证明图像学的有用性,而不是对其理论化。见哈特,《欧文·潘诺夫斯基和卡尔·曼海姆》,p.564。

㊴ 迪迪-休伯曼这样说的:“从德国到美国:这有点像对立面的消失,而代之以综合(乐观的、积极的,甚至在某些方面是实证主义的)的时刻;有点像提出所有问题的愿望,突然被给出所有答案的愿望所取代(休伯曼,《直面图像》,p.102)。”

㊵ 正如我们已说过的,虽然有着从讨论至少在西方传统中任何时期的所有种类艺术的所有解释(1932年论文中)向专为理解文艺复兴时期艺术的一种解释(1939年论文中)的转变。

㊶ 最后两项在潘诺夫斯基的《视觉艺术中的意义》(p.40)中再次得到修订。其中 “狭义上的图像志分析”变成了简短的“图像志分析”,而“更深层意义上的图像志解释(图像志综合)”变成了(最终规范地)“图像学解释”。

㊷ 我们可能会疑惑,可以如此娴熟地条分缕析这些差异,但坦率地说,这也是个含混的举措,因为最终不可能清晰或精确地区分“狭义的图像志分析”与“更深层次的图像志解释”间的差异。

㊸ 关于潘诺夫斯基受惠于格奥尔格·西梅尔(Georg Simmel)的“浪漫主义活力论”,参见费雷蒂,《卡西尔、潘诺夫斯基和瓦尔堡》,pp.215-19;关于德国艺术中的活力论,见洛夫特豪斯,《现代艺术中的活力论,约1900 -1950年》,pp.12-41,关于这个运动及其背景。

㊹ 见曼海姆,“关于世界观的解释”;哈特“欧文·潘诺夫斯基与卡尔·曼海姆”;以及坦纳,“导言”,pp.10-12与“卡尔·曼海姆与阿洛伊斯·李格尔:从艺术史到文化社会学”(Karl Mannheim and Alois Reigl: From Art History to the Sociology of Culture),《艺术史32》(Art History 32),Sept.2009:755-84,尤其是pp.757-59、778论潘诺夫斯基部分。难以理解的是,潘诺夫斯基文中明确提到卡尔·曼海姆,波德罗还是把他与译者拉尔夫·曼海姆混淆了;见波德罗,《批判的美术史家》,p.205。兰普利也犯了同样的错误;见‘Q’文,pp.28-29 n.9。

㊺ 见潘诺夫斯基,“艺术意志的概念”,pp.21-23,26 n.10 与“艺术史与艺术理论的关系”,pp.35-36 与n.27。其中他抨击罗登瓦尔特,“视觉艺术品的概念意义和历史意义:艺术史研究”(Zur begrifflichen und geschichtlichen Bedeutung des Klassischen in der bildenden Kunst:Eine kunstgeschichtsphilosophische Studie),《美学与一般艺术学11》(Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 11),1916:113-31。

㊻ 潘诺夫斯基这里引用了海德格尔的《康德与形而上学问题》(Kant and the Problem of Metaphysics),理查德·塔夫特(Richard Taft)译,1973;布卢明顿,印第安纳,1997,p.141;后文略作KPM。潘诺夫斯基在这里提到了卡西尔在其海德格尔《康德书》的长篇评论中对这段话的攻击;见卡西尔,“康德与形而上学问题:评马丁·海德格尔的解释康德”(Kant und das Problem der Metaphysik: Bemerkungen zu Martin Heideggers Kant-Interpretation),《康德研究36》,1931:1-26;莫尔特克·格拉姆(Moltke Gram)译,题为“Kant and the Problem of Metaphysics: Remarks on Martin Heidegger’s Interpretation of Kant”,刊于《康德:争议性问题》(Kant: Disputed Questions),格拉姆编辑,芝加哥,1967,pp.131-57。其中卡西尔认为海德格尔为暴力辩护是故意的曲解,言道“海德格尔不再是以评论员,而是以篡夺者的身份说话,通过武力将其渗透到康德哲学体系中,以征服它并让它为其他本人的问题所用 (第149页;参见戈登,《大陆分水岭》,第278页)。不过,在卡西尔的评论集中于康德以及他认为是海德格尔篡夺的暴力的地方,潘诺夫斯基则从更一般的意义上接受了“解释性暴力”学说,并回以更广泛的批评。

㊼ 关于海德格尔的解释性暴力学说,参见马丁·威瑟斯通(Martin Weatherstone)的《海德格尔释康德:范畴、想象力和时间性》(Heidegger's Interpretation of Kant: Categories,Imagination, and Temporality),贝辛斯托克,2002,pp.3,34,177。

㊽ 有人可能会补充说,海德格尔的整个讨论(在KPM的第35节中,潘诺夫斯基从中得出)都认为,尽管大多数人认为“想象力的先验力量”是康德描述“思维的两种基本来源”(感受力和理解力)时的“中间力”(intermediate faculty),“对这个先前奠定的基础的更原始解释……揭示了这一中间力,不仅是原始的、统一的中心,更揭示了这个中心是两种来源的根源”(KPM,第137页;对照第141页)。在优先考虑“想象力的先验力量”时,海德格尔承认自己是在暴力对待康德,因为他必须抵制康德本人在《纯粹理性批判》第二版中所做的修改和澄清,并认为它[有关整个著作的这个最核心问题],因此(《批判》第一版)比《第二版》具有根本的优先权。所有将想象力的纯力量重新解释为纯思维的功能……都误解了它的特定本质’(KPM,p.138)。为证明他固守对康德的读解(反对第二版的《康德》),海德格尔引入了他的解释性暴力的观点。此外,关于海德格尔对康德的诠释((但没有讨论证明海德格尔行为正当性的解释性暴力学说),参见威廉·布拉特纳(William Blattner),“为形而上学奠定基础:海德格尔对康德的挪用”(Laying the Ground for Metaphysics:Heidegger’s Appropriation of Kant),《剑桥海德格尔指南》(The Cambridge Companion to Heidegger),查尔斯·吉尼翁(Charles Guignon)编,剑桥,2006,尤见于p.167-69,以及贝亚特丽斯·昂-皮莱(Béatrice Han-Pile)的“早期海德格尔对康德的挪用”,载于《海德格尔指南》(A Companion to Heidegger),休伯特·德莱弗斯(Hubert L.Dreyfus)和马克·拉索尔(Mark Wrathal)编辑,牛津,2005年,pp.80-101。

㊾ 汉娜·阿伦特,“海德格尔80诞辰”(Martin Heidegger at Eighty),收于《海德格尔与现代哲学批判论文集(Heidegger and Modern Philosophy: Critical Essays),迈克尔·默里(Michael Murray)编辑,纽黑文,1978,p.294。

㊿ 有关达沃斯的文献繁多,自2000年以来的文献,参见马丁·弗里德曼(Martin Friedman)的《分道扬镳:卡尔纳普、卡西尔和海德格尔》,芝加哥,2000,pp.1-9;《卡西尔-海德格尔:70年代达沃斯之辩》(Cassirer-Heidegger: 70 Jahre Davoser Disputation),多米尼克·克吉(Dominic Kaegi)和恩诺·鲁道夫(Enno Rudolph)编辑,汉堡,2002;戈登,“大陆分水岭:海德格尔与卡西尔的达沃斯辩论:知识史的隐喻”(Continental Divide: Ernst Cassirer and Martin Heidegger at Davos, 1929 ——An Allegory of Intellectual History),《现代知识史1》(Modern Intellectual History 1),no.2,2004:219-48;迈克尔·弗里德曼,“达沃斯辩论与20世纪哲学”(The Davos Disputation and Twentieth Century Philosophy)与约翰·迈克尔·克罗伊斯(John Michael Krois),“为何卡西尔与海德格尔在达沃斯没有辩论?(Why Did Cassirer and Heidegger Not Debate in Davos?)载于《符号形式与文化研究:恩斯特·卡西尔的文化理论》(Symbolic Forms and Cultural Studies: Ernst Cassirer's Theory of Culture),塞勒斯·哈姆林(Cyrus Hamlin)和克罗伊斯编,纽黑文,2004,pp.227-43,244-62;德尼兹·科斯昆(Deniz Coskun),“卡西尔在达沃斯:魔法山的间奏曲(1929)”(Cassirer in Davos: An Intermezzo on Magic Mountain (1929)),《法律与批评》(Law and Critique 17),no.1 ,2006:1-26;斯基德尔斯基(Skidelsky),《恩斯特·卡西尔》(Ernst Cassirer),pp.196-97,204-19;迈克尔·鲁巴克(Michael Roubach),“秩序的限度:卡西尔和海德格尔关于有限性和无限性”(The Limits of Order: Cassirer and Heidegger on Finitude and Infinity),载于《现实的符号建构:恩斯特·卡西尔的遗产》(The Symbolic Construction of Reality: The Legacy of Ernst Cassirer),杰弗里·安德鲁·巴拉什(Jeffrey Andrew Barash)编,芝加哥,2008,pp.104-13;以及戈登,《大陆分水岭》。