农趣

王立宏

活动目标

科学知识

①了解与农耕文化有关的本地美食文化,了解食物的分类,了解不同种类食物的主要营养成分。

②学习如何根据土壤和气候等条件进行选种、耕种及田间管理,学习土壤质地对种植的影响,学会科学种植农作物,知道粮食安全的重要意义。

③了解辽中五大地理标志产品的特点。

科学探究

能熟练运用文献法、调查法了解适合本地种植的粮食种类;能运用实验法和行动研究法等分析土壤质地,进行土壤改良等科学探究,会科学表达研究成果。

科学态度

能以严肃认真的科学态度参与土壤探究活动和种植管理全过程,在实验过程中,始终保持好奇心,能进行批判性思考。

科学技术与社会

①通过项目式学习把劳动教育、数学、生物、科学等学科融合在一起,让活动成果能为社会所用,具有科普意义和推广意义。

②让学生在参加劳动实践过程中,知道只有劳动才有收获的道理,懂得珍惜粮食、尊重劳动者,有责任担当意识。

活动对象与人数

5—6年级学生共170人参与本活动。

活动方法

文献法

学生能够查阅农业科学相关论文和资料。

访谈法

学生对家长、农民和农业专家进行访谈,了解粮食作物的种植过程,为劳动实践作准备,同时培养学生基本的人际交往能力。

數据分析法

学生对获取的文献和信息进行分析,对土壤改良和对比种植实验的数据进行分析,估算亩产等。

实验法

学生进行土壤土质测量,掌握不同土壤的土质特点;测量土壤酸碱度,找到适合本地种植的农作物;加入草木灰、农家肥等进行土壤改良,通过对比种植研究土壤对农作物生长的影响。

第一单元:耕之识

农业知识我来学(1课时)

问题思考我国是农业大国,9000多年前就开始从事水稻种植等农事生产活动,创造了璀璨的农耕文化,粮食产量多年来位居世界第一,为世界粮食安全作出了卓越贡献,对于农业知识有哪些了解呢?

活动准备阅读《青少年科学调查体验活动指南・节约粮食》[1],了解中国农业的发展历程,亲身感受中国农业从1.0时代向4.0时代的转变过程,以及各时代的主要特征。

交流分享辽中地区仍处在农业2.0时代,一些产业已经出现了农业3.0的萌芽,比如温室大棚生产中,采取自动放风系统控制温度,利用自动卷帘机实现保暖自动化;在大面积粮食作物种植过程中,利用无人机进行病虫害防治等高科技手段逐渐成为农业生产的主流。

小建议为了让家乡早日全面步入农业3.0时代,请为家乡的农业发展建言献策,学校择优将好的建议上报给相关部门。

粮食作物我知道(1课时)

问题思考辽中位于辽蒲流域,土壤肥沃,物产丰富,辽中的主要粮食作物有哪些?

活动准备通过网络搜索、图书资料查阅、实地考察等方式,调查了解辽中主要的粮食作物、种植面积、年产量等,并分组制订活动方案。

交流分享由学生介绍辽中的农业产业特点和未来发展方向。

粮食种植我了解(1课时)

问题思考一粒种子如何成长为一株植株,直至收获果实,这其中经历了哪些阶段?在种植粮食活动前,先调查粮食的种植过程。

活动准备阅读文献《农作物科学种植及病虫害防治技术》[2],了解农作物种植的基本流程。

问题探究以小组为单位,走进田间地头,调查本地水稻等农作物的田间管理方法,比如不同植物的不同生育阶段适合的田间管理方法。

交流分享鼓励学生画出家里种植的一种农作物,并说出管理这种农作物时的注意事项。

第二单元:耕之研

粮食产量我调查(1课时)

问题思考影响粮食产量的因素有哪些?其中哪些是自然因素,哪些是人为因素?可以对哪些因素进行干预而获取更高的产量、更好的质量?

活动准备以小组为单位,对上述问题进行讨论,制订小组活动计划。

问题探究按照计划分工合作进行实践调查研究,找出影响粮食产量的因素、对应的解决办法及案例。

交流分享小组讨论自然因素和人为因素对农作物产量的影响。

科学实验我探究1(1课时)

任务1:认识土壤

问题思考土壤是作物生长的必要条件,直接影响农作物的生长、产量和品质,学校种植园的土壤适合种植哪些作物呢?

活动准备观看与土壤相关的科普视频,学习相关知识,比如“科普中国·科学百科:土壤”等。

问题探究砂质土、黏质土和壤土哪种更适合农作物生长?为什么?

任务2:土壤的pH值和土壤质地检测

问题思考土壤有酸碱性,有些农作物喜欢酸性土壤,有些喜欢碱性土壤,有些喜欢中性土壤,只有投其所好,才能让农作物长得更好,收获更多的粮食。

活动准备观看视频“土壤酸碱性”,了解土壤酸碱度相关知识。

土壤pH值检测从学校种植园中分别选取1000克砂质土、1000克壤土、1000克黏质土放在花盆中,浇入适量的水让土壤湿润;然后用酸碱度检测仪进行测量,并做好记录,最后对实验数据进行分析。

土壤质地检测检测方法详见《青少年科学调查体验活动指南・节约粮食》,根据实验结果比较得出本地土壤接近于哪一种土质。

交流分享3种质地土壤的主要特征是什么?可从土壤颗粒大小、能否湿润结团、渗水性3个方面进行讨论。

科学实验我探究2(1课时)

问题思考如何通过人工干预改变土壤结构,使其更加适合种植需求呢?

活动准备阅读相关资料——土壤改良的六大要素,学习土壤改良的基本知识;以小组为单位设计土壤改造方案;填写土壤改良计划任务单,包括人员分工,所需材料,改良目的、依据、步骤,以及活动收获。

问题探究配置营养土和利用蚯蚓等进行生物改良土壤实验。

交流分享介绍自己配置的营养土,说一说配置依据。

土壤保护我先行(1课时)

问题思考土壤保护的相关法律法规有哪些?

活动准备阅读学习资料《农用地土壤环境管理办法(试行)》,学习我国土壤保护相关法律。

问题探究身边有哪些破坏土壤的现象?如何保护土地?观看视频“世界土壤日科普动画”,小组交流,提出建议。

交流分享将保护土壤的办法用手抄报或海报等形式表现出来,在班级展示交流。

第三单元:耕之行

科学种粮我实践(1课时)

问题思考假如你是一位农业科技工作者,有一块地需要种植粮食作物,你会如何科学种田?

活动准备选择将要种植的粮食作物,设计相应的种植方案,并说明原因。

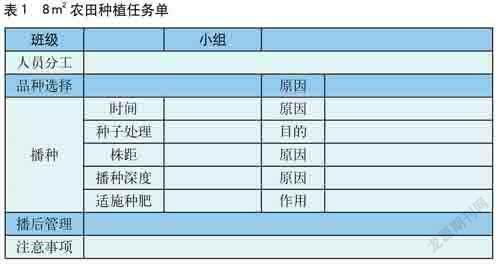

问题探究以小组为单位完成种植任务单(表1)。

交流分享介绍种植计划,说一说通过本节的学习讨论,有哪些收获?

粮食亩产我估算(1课时)

问题思考如何测量1畝地的产量?

活动准备阅读文献[3],获得不同作物亩产估算方法。

问题探究如何获得1个地区各类农作物的产量?根据文献[4]和国家统计局关于2020年粮食产量数据的公告,尝试计算2020年全国粮食总产量及谷物总产量。

交流分享估算学校种植园内花生的亩产。

种植与管理(5—10月)

劳动科技周邀请专家担任学校劳动教育课外辅导员,向师生讲授科学种田的基本知识,并现场指导学生进行种植,包括种子的种植深度、株距、行距要求,以及如何施肥和田间管理。

种植实践活动学校为5—6年级每个班级提供了1块8m2的种植园,种植的农作物由学生自主决定,在种植、管理与收获各环节,均以学生为主,教师仅进行技术指导。

收获节10月,作物成熟,学生收获劳动成果,并学习制作花生、地瓜美食,体验劳动的辛苦和收获的喜悦。

第四单元:耕之味

家乡美食我知道

问题思考家乡有哪些特色美食?这些美食是用什么粮食制作的,有什么特点?

活动准备以小组为单位,制订家乡美食调查计划,比如去哪里调查?调查对象有哪些?

问题探究包括特色美食的名称、对应的粮食作物、美食特点等。

交流分享说一说最喜欢的家乡美食,及其制作方法和特点。

家乡美味我来做

问题思考如何制作家乡美食?

活动准备以小组为单位,设计美食制作方案,并在班级内进行讨论,修改完善方案。

问题探究了解制作特色美食所需的原料、器材、步骤、注意事项等,在制作过程中,注意刀具的使用及用火、用电等安全。

交流分享将制作好的美食带到班级进行分享,组内推荐有特色的菜品1~2个,在班级内进行展示交流。在分享过程中要求用恰当的语言从色、香、味、形等方面对美食进行介绍。

家乡特产我宣传

问题思考辽中物阜民丰,农业经济发达,素有“鱼米之乡”美誉,现有大米、寒富苹果、玫瑰、鲫鱼、葡萄五大地理标志产品。辽中大米洁白晶莹、口感香糯,富含各种营养物质,但知名度不高,在市场上的零售价只有黑龙江五常大米的40%,如何才能将辽中的特色农产品宣传出去,让更多的百姓受益?

活动准备选择1种辽中特色农产品,设计1款宣传海报及1句广告词。

问题探究按照海报设计六要素(主题、风格、构图、配色、背景、商品摆放位置)进行设计,要求主题鲜明,突出农产品的特点。

交流分享在班级里进行海报展示,并说明各自的设计思路,同学之间交流评价。

第五单元:耕之获

问题提出完整地经历了农作物种植的全过程,有哪些收获?

活动准备组内交流,说出各自的收获,并确定汇报方式。

班级分享以小组为单位进行汇报,其他同学认真倾听并给出建议或意见,对表现优秀的小组和学生进行表彰。

活动评价

采取过程性评价、阶段性评价和终结性评价相结合对学生在粮食特产调查、土壤认识实验、美食制作等活动中的表现进行全方位评价,评价采取学生自评与互评、教师评价、家长评价和社会评价相结合的方式,力求客观公正。

过程评价每一次主题活动学生都应有完整、规范、真实的活动记录。

成果评价组织多种形式的成果展示,如土壤改良实验报告、家乡粮食特产调查报告、家乡特产宣传海报设计、自制美食品鉴会、农业产业建设的建议等。

学生评价既有学生个体的自我评价,也有小组同学之间的互相评价,评价原则为操作简单、激励性强,能客观反映学生参与活动的积极性和获得的成果,重视学生各方面能力的提高。

教师评价教师根据学生参与活动次数、记录、结果等进行评价。

社会评价学生访谈对象(家长、教师、超市营业员等)对学生在活动中的表现进行评价,包括学生社会交往、语言表达、文明礼貌等方面的表现。