社会健康支持者:国际体育组织在健康领域的新角色

——基于国际奥委会新冠疫情前后社会网络结构及健康资源的比较

黄黎新 ,郭 晴 ,杨 茜

受新冠疫情影响,2020 年东京奥运会被迫延期一年举行,世界各地其他体育赛事亦遭受了前所未有的冲击。

当地时间2020 年5 月16 日,国际奥委会(Interhational Olympic Comittee,IOC)主席托马斯·巴赫与世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦签署谅解备忘录。世卫组织和国际奥委会将在5 个关键领域展开合作[1]。2020 年3 月,世界卫生组织与国际足联主席詹尼·因凡蒂诺发起一项联合倡议,以确保所有人提高对运动在健康社会中的作用的认识。”[2]国际体育组织被期待在健康议题国际合作中扮演更为积极的角色,共同致力提升全社会健康水平,推动社会可持续发展。

在这一现实期待之下,国际体育组织新冠疫情前后的社会网络关系类型、结构、网络健康资源是否发生改变? 这些变化是否能显现其健康行动转向? 触发这一转向的深层机制何在? 国际体育组织是否开始在健康领域扮演新角色? 这种新角色的具体内涵又是什么? 这些都是本研究尝试探究和回应的问题。

1 核心概念及理论回顾

1.1 社会健康

健康观的形成经历了身体健康、精神健康、社会健康3 个阶段,分别对应生物医学、心理学、社会学3 种健康模式。生物医学健康模式的本质是一种以个人身体健康为目的的个人健康观。这一时期的健康观在一定程度上突破了个人健康范畴,将单一的身体健康拓展到了心理和社会机能健康层面。1980 年美国社会学教授F.D.沃林斯基在《健康社会学》中提出“整体健康观”[3],将以上3 种模式结合起来,建构起一种新的基于社会学意义的健康模式,此模式将视点投向个体健康与各种社会因素之间的复杂关系,进一步推动了个人健康议题的社会化。

2005 年,世界卫生组织健康社会决定因素委员会明确提出,在那些直接导致疾病的原因之外,人口因素、经济因素、社会结构和社会条件等社会因素是“原因的原因”,并确立了社会层面的健康行动领域[4]。至此,社会健康这一概念框架基本得以确立。

在这一社会健康观念之下,国际体育组织借助直接的国际体育赛事产品供给,在促进人的身心健康这一传统健康支持层面依然保有强大支持力。更为重要的,体育组织还可以在提升社会信心与信任、倡导健康生活方式、保障健康公平、协同促进社会融合与健康发展等方面进行议程设置,发挥其社会健康支持作用。

1.2 社会网络理论

20 世纪40 年代英国著名人类学家R Brown 在研究中首次提出社会网络概念,1969 年Mitchell White 对社会网络做出进一步解释,Mitchell 认为,社会网络是由某些个体(群体或组织)之间的社会关系构成的相对稳定的系统,在这个系统中,彼此间的关系可以表述为相互作用的关系模型或规律[5]。此后根据不同的研究框架和视角,社会网络理论先后出现了三大分析取向:关系论取向、结构论取向和资本论取向。1973 年Granovetter 在《弱关系的力量》一文中第一次提出了“关系强度”的概念。1992 年,美国社会学家Burt 在《竞争中的社会结构》中将社会网络理论置于经济学框架下进一步分析和发展,提出了结构洞理论[6]。进入21 世纪,美籍华裔学者林南在《社会资本:理论和研究》中将Bourdieu、Coleman 等的社会资本理论、文化资本理论引入社会网络理论之中,提出,社会网络是社会资源流动的渠道[7]。

本研究发现,国际体育组织通过其自身建构或者参与构建的社会网络进行健康资源输出,向外可以影响人的健康观念、态度、行为,促进人与社会的整体健康,向内可以助推体育全面融入社会健康生态系统之中,助力体育事业更加均衡、充分发展,由此实现体育与健康的彼此同构、互为赋能。

2 研究设计

本研究选取国际奥委会作为研究对象。选取国际奥委会官网2019 年2—5 月发布的全部76 篇文章、2020 年2—5 月发布的全部218 篇文章作为新冠疫情发生前及疫情发生后的比较分析样本一。此外,根据研究需要,选取联合国教科文组织政府间体育运动委员会、国际单项体育联合会总会等14个国际体育组织官网,以“社会融合”“可持续发展”等为关键词,搜索2014 年以来相关内容,获得有效样本58 篇作为补充分析样本二。通过比较样本内容类型、内容中提及的其他组织及其他社会组织被提及频率,并利用UCINET 社会网络分析程序,计算其网络中心度,输入NETDRAW 可视化呈现社会网络结构。通过样本一、样本二的具体文本内容,呈现国际奥委会网络健康资源特征。

本研究将国际奥委会官网发布内容区分为人物专访、会议/通知、政策/倡议3 种。人物专访作为一种新闻形态,主要具有表达意见、交流思想等新闻功能,体育运动员与体育组织之间的情感维系力量强、亲密程度高,在此可以认定为一种强联结关系;会议/通知是组织内部协调、沟通并采取集体行动的主要手段,体育组织与体育组织之间互动频率高、互惠交换性强,在此可以认定为一种强联结关系;政策/倡议是国际奥委会与国际社会及公众对话的主要方式,在此可以认定为一种弱联结关系。

3 新冠疫情前后国际奥委会的社会网络特征

3.1 新冠疫情前的社会网络特征

(1)社会网络关系类型:以强联结关系为主。观察国际奥委会官网2019 年2—5 月发布内容,总发文量共计76 篇,其中人物专访2 篇,会议信息30篇,政策类信息19 篇。这一时期的文章类型以会议信息为主,占发文总量的39.5%,人物专访数量明显低于其他两类信息数量。政策类信息数量在发文总量中占25%。此外被提及的外部组织频次与被提及的内部组织频次之比约为1∶4,由此呈现出国际奥委会以内部组织与内部组织关系为主要联结关系,表现为同质性强联结关系类型。

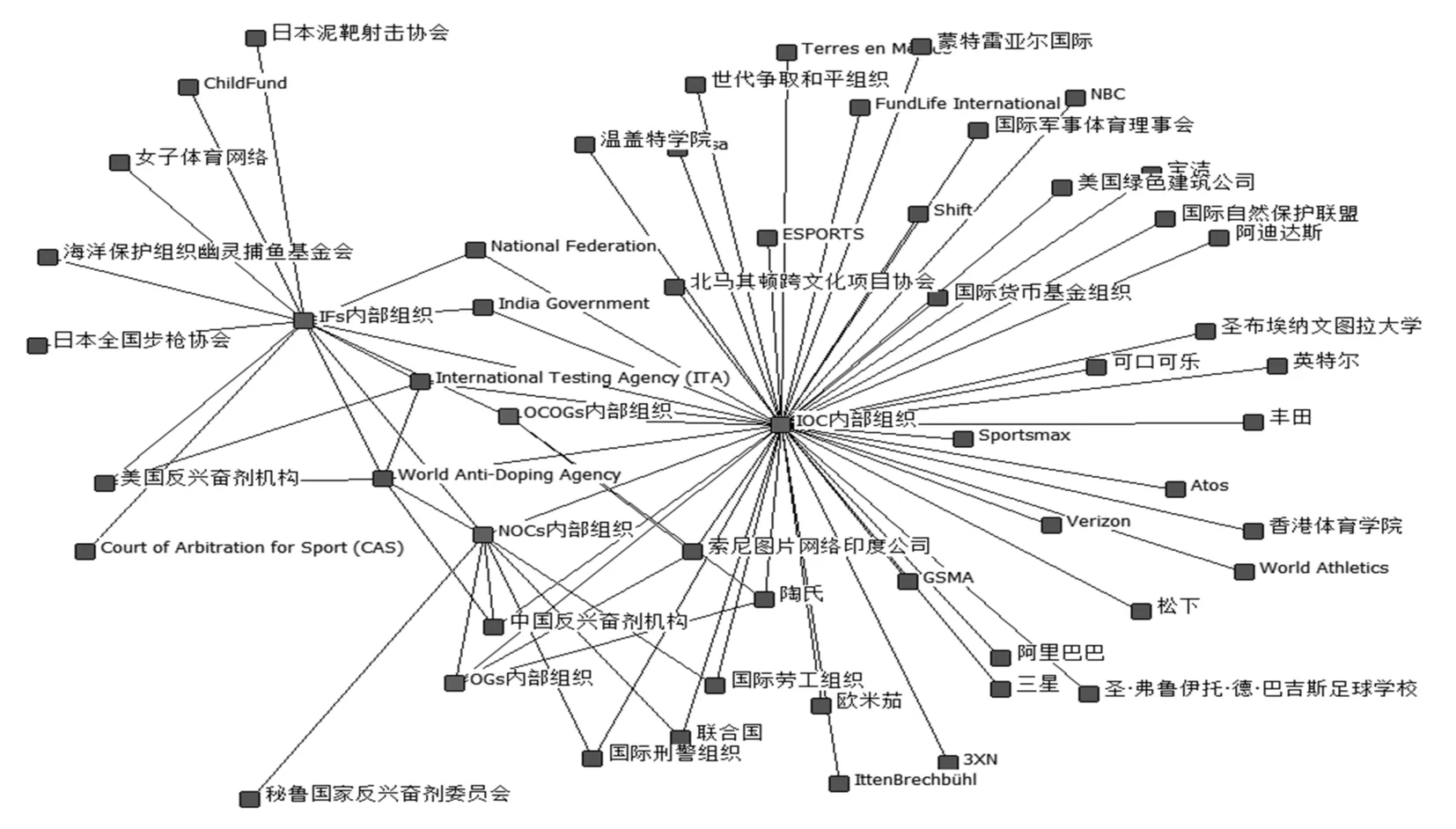

本研究统计IOC 在2019 年2—5 月报道中IOC内部组织和外部组织共现次数,利用Bibexcel 进行运算,获得“词频共现矩阵”;将“频词共现矩阵”导入Ucinet 网络分析软件,计算输出中心度指数(Network Centralization Index)。根据中间中心度(betweenness centrality)计算结果,国际奥委会在2019年2—5 月期间的网络中心度指数(Network Centralization Index)为89.58%(图1)。

图1 国际奥委会官网2019 年2—5 月网络关系Figure 1 Web relations on the IOC official website February—May 2019

(2)社会网络结构:“结构洞”特征明显。早期奥林匹克运动的内部组织结构体系中包含3 个核心节点,即国际奥委会(IOC)、国际单项体育联合会(IFs)和国家奥委会(NOCs),三者相互依赖密切合作,成为奥林匹克运动三大支柱[8],其中国际奥委会处于网络结构的核心位置,与其他两个组织具有直接且更为密切的联系互动,而IFs 与NOCs 的互动频率及密切度相对较低,因此,那一时期围绕国际奥委会建构的社会网络呈现塔型“结构洞”特征,IOC 处于结构洞上方“塔尖”节点位置,拥有并可以动员更为丰富的健康资源。

20 世纪70 年代至21 世纪初,随着国际奥委会组织变革的深入,国际奥委会开始接纳国际体育单项联合会和国家奥委会成立的单项体育协会,同时进一步强化了其在组织网络中的核心地位;其次在国际奥林匹克组织体系之外的国际体育网络中与其他一些国际体育组织建立关系;最后在更为广阔的国际社会网络中与政府间国际组织与非政府间国际组织积极建立关系[9]。从网络结构视角观察,这一变革在纵向上进一步加深了“结构洞”深度,同时开始尝试在横向进行扩展,呈现出T 型“结构洞”特征,但这种结构性变化尚不显著。

(3)网络中的健康资源:以促进社会健康为主旨的健康资源有限。从健康资源看,2019 年2—5月发布内容文本分析显示,与赛事相关的信息占到发文总量的80%,以健康支持尤其是社会健康支持为主题的内容相对有限。

3.2 疫情期间的社会网络

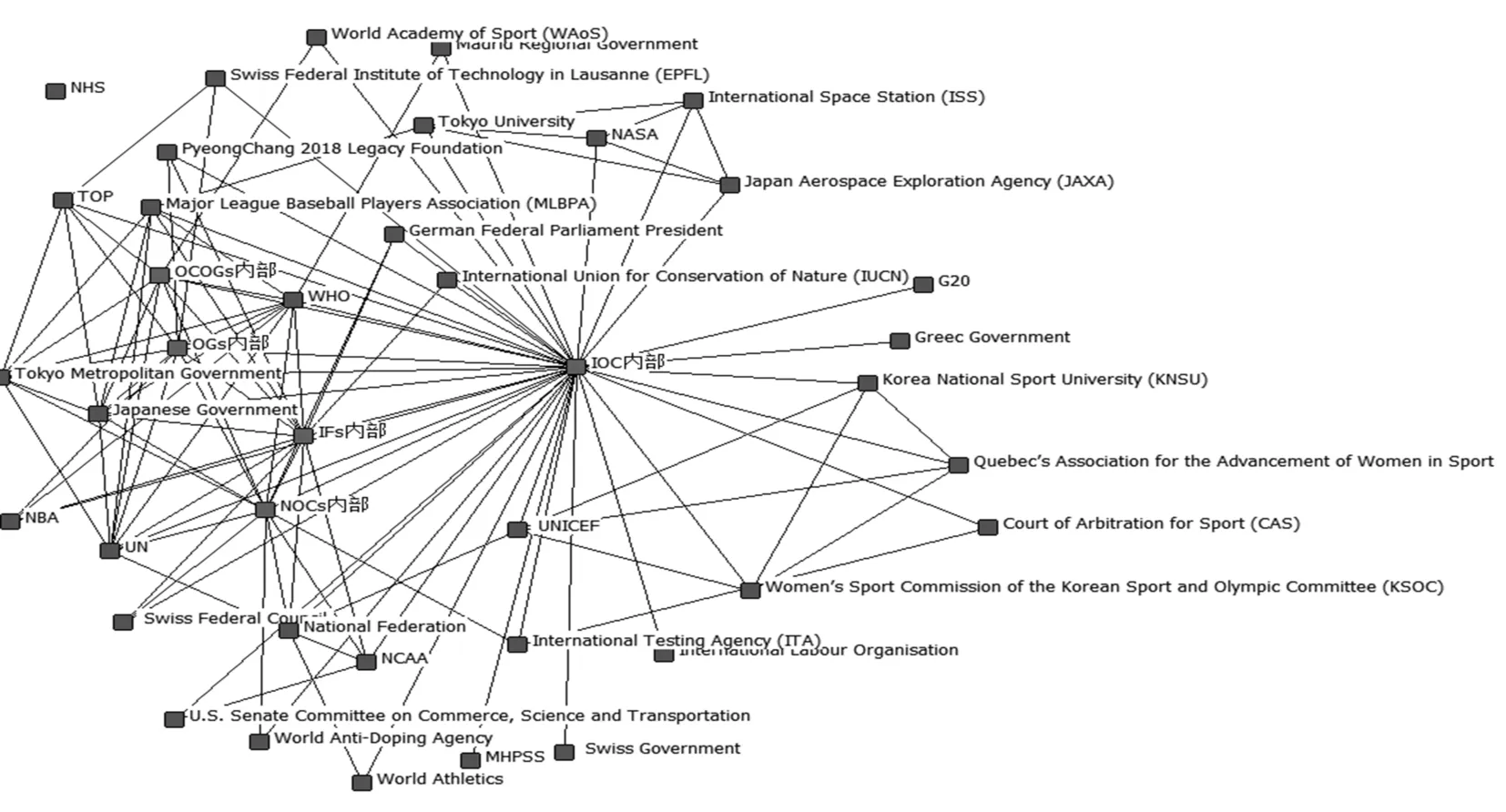

(1)社会网络关系类型:强弱联结关系并存。与去年同时期比较,国际奥委会官网2020 年2—5月发布内容呈现新特征,主要表现为发布内容总量激增,由2019 年同期的76 篇增加到218 篇,总发文量增加了287%;人物专访、人物报道类内容篇目亦呈现大幅增加,尤其是针对体育明星、奥运会冠军的专访内容非常丰富,由2019 年同期的2 篇增加到19 篇。疫情期间政策、倡议类内容也有一定程度增加,共计199 篇。被提及的外部非体育国际组织相较疫情前增加了约1 倍。由此呈现出国际奥委会与内部组织和外部组织关系并重,强联结关系与弱联结关系并存的特征(图2)。

图2 国际奥委会官网2020 年2-5 月网络关系Figure 2 Web relations on the IOC official website February-May 2020

(2)社会网络结构:“结构洞”特征趋于弱化。与2019 年同时期比较,国际奥委会官网2020 年2—5 月发布内容中可观察到的社会网络关系出现某些异动,其中提及外部非体育国际组织的频次开始增多,与外部非体育国际组织之间的互动较2019年同时期开始加强,尤其是加强了与世界卫生组织的互动。根据中间中心度计算结果,国际奥委会在2020 年2—5 月期间的网络中心度指数为77.11%,与2019 年同时期网络中心度指数89.58%相比较,中心度指数下降。从可视化网络关系图结果可知,在内部网络中,IOC 依然占据核心节点位置,处于结构洞上方,但外部网络结构则呈现去中心化、扁平化特征,即“无洞”结构。

(3)网络中的健康资源:以促进社会健康为主旨的健康资源明显增加。从健康资源看,2020 年2—5 月发布内容文本分析显示,以健康行动尤其是社会健康行动为主题的内容更为丰富。例如与国际劳工组织一道,为年轻人提供进入就业市场的关键技能支持国际自然保护联盟新的行动指南,通过保护生物多样性来保护体育运动等。国际奥委会主席托马斯·巴赫疫情期间也多次发表公开信,强调体育和体育锻炼可能是建设健康社会成本最低的工具。

4 国际体育组织在健康领域的行动转向

4.1 国际体育组织社会网络变化显现其更为积极的社会健康支持行动

(1)资源——以促进社会健康为目标的网络健康资源总量增加。国际体育组织传统健康资源以竞技体育赛事为主要资源,借助各类国际赛事的巨大市场号召力进行健康动员,促进个人身体健康,传播体育价值观。但此次因新冠疫情引发健康社会环境和机会条件改变,这种改变迫使国际体育组织需要重新审视其健康支持行动。作为健康支持主体之一,国际体育组织开始尝试多渠道激活个体的健康行动意愿,并提供可供行动者采取行动的体育工具,更为重要的,在既有赛事健康资源基础上延展认知性健康资源,挖掘工具性健康资源,前者包括基于社会学模式的健康价值观、超越社会阶层的信心与信任、社会凝聚力;后者包括健康知识、技能、政策等,并将这些无形资本附着于体育公众人物、活动、体育博览、体育影视、体育游戏等更为丰富的有形资源载体之上,扩大了社会健康资源总容量。

(2)结构——跨越社会界限的联结功能增强。通过此次疫情可以观察到,社会中体育参与个体、体育社群、体育媒体、体育组织之间开始构成一种新的社会网络动态平衡。在这一结构中,以往纵向层级被压扁,各种类型关系主体(节点)都处在同一层级中,似乎不再有主次先后上下之分,社会网络中不同位置节点均可获得更多健康资源,国际体育组织社会网络结构呈现开放性、扁平化和去中心化的“无洞”结构特征,越来越显现其在促进社会融合中的桥梁作用。与世界卫生组织、联合国教科文组织、联合国妇女地位委员会等其他外部国际组织一起在健康领域合作,在各自的领域出台政策,努力推进国家间合作,发展和培养民间组织,提供社区支持,通过体育社会工作者的个案工作,增强个体和家庭健康社会适应能力等。

(3)关系类型——健康资源传输路径更为丰富。国际体育组织社会网络结构的深度调整引发了网络中各种联结关系动态变化,在关系类型上,基于社交、消费、娱乐、教育类需求结成的体育社会网络异质性关系开始越来越显现其在健康社会动员中的扩散作用,这些变化在更早的时间已经悄然发生,在疫情期间被加速。首先,在社会技术变革外力驱动之下,各种移动应用、网络直播、短视频获得大发展,使基于社交需求的社交体育后来居上,尤其是那些基于关系和兴趣的大众体育活动、竞赛获得比以往更多的市场空间,成为体育市场中的“长尾”,社交关系成为一种话语权利,也成为国际体育组织健康资源输出的新路径;其次,此次新冠疫情还加速催生了大批体育新形态,虚拟体育、游戏体育带动形成新的体育消费群体和新的消费联结关系,国际体育组织触角可以借助这些消费关系延伸到社会网络中最小节点单位,将健康资源输送到更广泛个体行动者,实施更广泛的社会动员;第三,借助各类知识平台,建立可供行动者获取知识工具的教育联结关系,将运动医学、运动训练学、运动心理学、体育教育学等学科研究成果转化为大众可利用的运动健康知识,增强了国际体育组织健康行动力。

4.2 国际体育组织健康行动转向之动因分析

国际体育组织的健康行动转向,存在内因与外因,主动性与被动性的多重驱动。主动性方面,国际体育组织从20 世纪70 年代开始即致力于自身改革,调整其内部结构以及社会关系结构,这种改革也见到一定成效。被动性方面,社会文化——认知性制度环境变化,尤其是健康观念、体育观念的变化,让国际体育组织面对严峻的健康场域结构性危机,迫使体育组织必须做出回应。

在早期个人健康观支配之下,体育中所包含的身体运动属性因其可以实现增强个人体质、促进身体健康的功能而首先被健康议题所吸纳,国际体育组织在健康场域中的坐标被锁定在身体健康支持者位置,广为流传的奥林匹克格言“更快、更高、更强”均指向人类身体素质的极限。至20 世纪80 年代,公共卫生和健康社会议题开始取代个人健康议题,基于社会学模式的整体健康观被广泛认同,2003年的非典疫情以及2019 年以来的新冠疫情等全球公共卫生事件更促使人类反思社会因素在健康领域的影响力。与此相呼应的,体育观也正经历“真义体育观”到“整体体育观”的跨越,体育概念的内涵不断被丰富,边界不断被突破。两个领域,两种观念变迁之下,以往传统认知和定位已经不能完全表征体育与健康在社会学视角下的多维关系。

法国社会学家Bourdieu 将场域定义为“位置间客观关系的一个网络或一个形构,这些位置是经过客观限定的。”[10]根据场域理论,体育组织身处健康场域之中,是体育促进健康目标实现的中间变量之一,向外影响人的健康观念、态度、行为,促进人与社会的整体健康,向内助推体育全面融入社会经济文化健康生态系统之中,助力体育事业更加均衡、充分发展,由此实现体育与健康事业的彼此同构、互为赋能。研究发现,一直以来国际体育组织在自身建构的庞大国际体育社会网络中占据“结构洞”上方位置,掌握着丰富的赛事资源,但这种“结构洞”在“后疫情时代”显现出某些结构性风险。国际体育组织内部网络结构的独立性、封闭性、层级性、相似性,虽然可以提升组织成员的身份认同,引导成员在情感及认知上趋向适应他们所处的网络,提高行动效率,推动运动项目发展,但另一方面也限制了节点与节点之间的交流和健康资源流动,健康资源类型单一,影响了其健康资源视野和健康行动的公开性、透明度。

由文化——认知性等制度环境变化所引发的健康场域结构性危机进一步导致了国际体育组织“合法性”危机,并诱使或者迫使其做出健康行动调整。新制度主义学派代表人物韦伯在其研究中首次提出组织“合法性”机制这一概念,他在以往制度主义强调制度环境(包括文化期待、观念制度等)对组织行为影响的基础上,进一步提出这种影响的具体机制。所谓合法性机制,是接受和采纳那些在制度环境下“广为接受”的组织形式、做法或“社会事实”,如果组织的行为有悖于这些社会事实就会出现“合法性”危机,阻滞组织发展[11]。为了跳出当前组织所面临的危机,包括国际奥委会在内的国际体育组织开始采取新的健康行动,向内挖掘社会健康资源,向外拓展场域结构及关系,以巩固其在国际体育社会的权威性。2020 年9 月5 日,巴赫通过视频在2020 年中国国际服务贸易交易会期间举办的2020 国际冬季运动会(北京)博览会开幕式暨主论坛上向世界发出一个强烈的信号,体育界已准备好从危机中复苏,为重建一个更加以人为中心,更加包容的社会做出贡献。2021 年7 月20 日,在日本东京举行的国际奥委会第138 次全会投票表决,同意在奥林匹克格言“更快、更高、更强”之后,加入“更团结”。巴赫这样表达,“国际奥委会希望通过奥运会的举办,用平等参与、公平竞争的体育文化力量助力社会更加健康包容,促进全球治理更加完善,推动世界经济实现绿色复苏,在重塑疫后世界中发挥更大力量。”[12]正如国际奥委会第137 次会议通过的《2020 +5 议程》中所提出的,加强体育对实现联合国可持续发展目标的重要推动作用;加强对流离失所的难民和人们的支持;向奥林匹克社区之外“破圈”。

5 社会健康支持者:“后疫情”时代国际体育组织在健康领域的新角色

5.1 作为社会健康观念的“引领者”

此次新冠疫情全球蔓延,再次助推了社会学健康模式下整体健康观念的社会传播,但一种新观念的社会普及并非短时间可以实现,它需要更长期的社会影响和观念引领。国际体育组织因其在体育领域的控制性、专业性和权威性,被赋予了更强的健康话语权力,可有效影响网络中行动者的健康观念和健康行为,成为社会健康全球行动中重要的“观念引领者”之一。

5.2 作为国际社会的“联结桥”

此次新冠疫情全球扩散,使国际社会信任程度进一步下降,社会关系局部撕裂。体育作为一种典型的国际通用语言,具有超越国家制度、社会阶层、民族文化,甚至超越政治信念、宗教信仰的价值观念,国际体育组织借助其庞大国际社会网络,借助体育的强大精神感召力以及国际体育赛事的强大市场号召力,可以成为重建社会信任的重要力量,成为联结社会乃至世界的“联结桥”,促进社会融合与可持续发展。

5.3 作为“健康权利保障者”

健康权是人的基本权利,然而健康不公平依然在世界范围广泛存在。2005 年世界卫生组织建立了健康社会决定因素委员会,致力于在影响国民健康的社会因素方面工作,倡导建立“追求每个人的健康和福祉的世界”[13],呼吁从健康的社会影响因素方面进行全球动员,并且确立了健康的社会决定因素的概念框架和行动领域。国际体育组织拥有参与解决这些健康社会问题的社会网络和健康资源,更为重要的,这些健康资源具有超越社会阶层、性别、年龄甚至身体障碍的可选择性,这使得国际体育组织可以也应当成为“健康权利保障”主体之一。

随着健康观念的迭代更新,尤其非典、新冠疫情全球扩散,使医疗卫生超越原有组织边界,成为全球性公共议题,人们逐渐认识到社会学层面的整体健康观的重要意义和国际体育组织在促进社会健康方面的重要作用。国际体育组织应当从主观上认知角色的内涵意义,以角色定位为先导,确定其健康行动策略。这也为当前“体育强国”“健康中国”战略背景下的中国体育组织自我定位和价值重塑提供了可参照坐标系,也为体育组织治理和提升中国体育国际话语权提供了新思路。