21世纪以来中阿经贸合作发展的多维透视*

王 猛 王博超

进入21世纪以来,有赖于高度中央集权体系的制度优势和庞大人口基数所具有的规模效应,辅以政治理性的加入世贸组织战略和“9·11”事件后意外而难得的战略机遇,中国经济步入了高速发展的黄金期。在2001年至2021年间,中国的GDP总量从1.34万亿美元增长至17.73万亿美元,全球占比从3.98%跃升至18.45%。(1)本文中出现的数据如无特别说明,均由笔者根据中国统计局网站的相关数据计算得出。在第一个十年连续赶超法英德日成为世界第二大经济体,在第二个十年巩固了第一大工业生产国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国的地位,是全球130多个国家和地区的第一大贸易伙伴。不仅取代日本成为东亚地区的经济中心,推动东亚成为世界上最大经济区,还取代美国成为全球增长的最大贡献者和稳定力量,提供了世界经济年度增长的1/4。而在这一波澜壮阔的发展进程中,阿拉伯国家因为地处亚非欧三大洲交汇地带,资源禀赋独特,宗教和文明多样性突出,日益成为中国对外经贸发展的战略伙伴和重要组成部分。回顾过去20年中国和阿拉伯国家经贸发展合作的跌宕起伏,结合世界经济格局正在发生的深刻转变和中国内部的艰难转型,多维度透视中阿经贸合作共建,有助于明确对中阿经贸合作的认知和定位,探索可持续合作发展的扎实路径,争取在新经济格局中占据更有利位置。

一、 中阿经贸合作的历史经纬及其内涵

在2001年至2021年间,中国的对外贸易实现了跨越式发展。首先,对外贸易规模持续扩大。货物进出口总额从0.51万亿美元增长至6.05万亿美元,在2004年、2007年、2013年和2021年分别突破了1万亿、2万亿、4万亿和6万亿美元关口,2021年的1.4万亿美元外贸额增量相当于世界第四大贸易国的外贸体量;全球贸易份额占比从4%提升至15%,是1958年以来全球单一经济体对外贸易的最高份额,全球货物贸易第一大国的地位更加巩固。(2)国新办:《坚持稳字当头,推动商务高质量发展》,载《中国外资》2022年第4期,第18页。其次,对外贸易量质齐升,经济大国地位日趋巩固。这不仅表现为中国对外贸易的地理结构日趋多元、进出口结构不断优化、市场主体更加活跃、在全球价值链中的地位有所提升等;(3)余振、王净宇:《中国对外贸易发展70年的回顾与展望》,载《南开学报》(哲社版)2019年第4期,第39-41页。还表现为对外贸易促进区域内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合,激发市场活力,培育中国企业全球影响力,推动中国开放型经济新体制的基本形成。

在此发展过程中,阿拉伯国家日益成为中国对外经贸合作的重要组成部分,中阿双边合作是维护多边贸易体系与互利共赢的典范。第一,双边货物贸易额快速增长,占比翻倍。中阿贸易额从2001年的147.02亿美元跃升至2021年的3,302.38亿美元,增长了22.5倍,远高于同期中国对外货物贸易的增长倍数(11.9);在中国对外货物贸易总额中的占比也从2.88%提升至5.46%,双边贸易的程度和范围进一步扩大。第二,双边贸易结构相对稳定。中国对阿出口产品以制成品为主,其中80%是消费品和资本品,例如机械设备和电气产品、纺织和服装以及金属产品等,机电产品和高新技术产品占比达到66%;从阿进口产品以原材料为主,其中80%是矿物燃料和矿物油,消费品和资本品的占比只有10%左右。(4)王广大主编:《中阿经贸关系发展进程2020年度报告》,北京:社会科学文献出版社2021年版,第34-36页。第三,中国企业与所有阿拉伯国家的当地企业都进行了广泛合作,涉及能源、基础设施、通信、机电产品、农产品和建材等多个领域,中国产品在阿拉伯市场的占有率稳步攀升,技术含量和附加值较高产品的出口比重继续增加,尤其是以机电产品为代表的高技术和高附加值产品增长较快,双边经贸合作日益从传统的互补模式向各要素嵌入融合过渡。

2009年,中国取代美国成为阿拉伯世界/中东的第一大进口来源国。这在当时被看作是经济危机重塑全球版图的一个缩影,既印证了全球经济正在经历着的一次历史性调整,又印证了丝绸之路经济体(Silk Road Economies)的逐步兴起。(5)Ben Simpfendorfer, “China Rediscovers the Middle East,” Telegraph,August 28, 2009.此后,虽然国际贸易走势跌宕起伏,但中国基本保持着阿拉伯世界第一大贸易伙伴的地位,是9个阿拉伯国家的最大贸易伙伴。同时,阿拉伯国家是中国最大的海外石油供应地、第七大贸易伙伴、重要的工程承包及海外投资市场;(6)王广大主编:《中阿经贸关系发展进程2020年度报告》,第49页。中国与阿拉伯国家的相互直接投资持续提升,涵盖油气、建筑、制造、物流、电力等众多领域;基础设施合作处于快速发展时期,双方合作的科技含量与装备水平不断提高,出现了一批推动新时期中阿经贸合作转型升级的标志性工程。(7)于佳欣:《中阿将拓展经贸合作新领域》,中国商务部,2021年6月18日,http://www.gov.cn/xinwen/2021-06/18/content_5619406.htm,上网时间:2022年9月9日。

中国与阿拉伯国家的经贸合作离不开官方推动。截至2021年底,中国与除索马里以外的21个国家签署了双边经济、贸易和技术合作协定,与20个阿拉伯国家及阿盟签署了共建“一带一路”合作文件,与17个阿拉伯国家签署了投资保护协定,与12个阿拉伯国家签署了避免双重征税协定,给予6个最不发达阿拉伯国家对华出口商品零关税待遇。中国商务部每年在阿联酋举办中国产品交易会,在沙迦设立中国机电产品展览中心,在迪拜设立中国商品分拨中心,组织中国出口企业和投资企业到阿拉伯国家进行贸易投资活动。出口商品既有纺织品、服装、生活消费品等传统产品,也包括大型港口机械、家电产品、汽车、电信设备等较高技术含量产品。此外,中国还积极向阿拉伯国家介绍自身发展经验,包括如何向外商提供有吸引力的优惠政策并保持政策稳定,怎样为外商提供完善的基础设施,成立能有效地解决产业园区建设各种问题的工作班子等。(8)安惠侯、黄舍骄、陈大维、杨健主编:《丝路新韵》,北京:世界知识出版社2006年版,第156-157页。

沙特和阿联酋等重点市场在中阿经贸往来中持续发挥着领头羊作用。沙特油气资源丰富,国际境遇优越,进入21世纪以来更试图通过与其他大国的密切联系来平衡对美国的依赖。(9)[沙特] 萨阿德·卡赫塔尼:《丝绸之路:中国倡议重塑全球贸易版图,加强经济联系》(阿拉伯文),载《外交》2018年第91期,第54-57页。中沙两国2008年6月建立战略性友好关系,2016年1月升级为全面战略伙伴关系并成立高级别联合委员会,将互补性经贸联系提升到国家层面的多领域战略合作,精心打造“一带一路”海湾珍珠链。在2001年至2021年间,中沙贸易额增长了17倍,中方出口机电、钢材、服装等,主要进口石油和石化产品;沙特连续20年成为中国在中东地区第一大的贸易伙伴,长期是中国最大的石油供应国,沙特石油占中国石油进口的1/6左右。沙特还是中国在西亚非洲地区最具发展潜力的承包工程市场,中资企业在沙特注册的合资、合作、独资企业及分支机构160家,在建项目众多,在沙特务工人员超过3万。2017年8月,中沙两国高层密集互访,两国企业签署各种协议与谅解备忘录共计60份,金额接近700亿美元,覆盖投资、贸易、能源、邮政、通信、媒体等领域。

阿联酋地处海湾咽喉,是中东的贸易、航运、金融、旅游和信息技术中心,辐射中东、东欧、非洲、中亚等地14亿民众。阿联酋长期是中国在阿拉伯国家的第二大贸易伙伴和最大出口市场,双边贸易额在2001年至2021年间增长了18.6倍。中国的机电、高新技术、纺织和轻工产品通过阿联酋销往了欧亚非各国,大量的液化石油气、石油、成品油、铝及铝制品等产品也从阿联酋运往中国,中国集装箱数量占阿联酋各大港口集装箱处理量的1/4。阿联酋是中东地区最大的华人侨居国,超过4,000家中国企业在阿联酋开拓当地和地区业务,约有30万华侨在阿从事经贸、基建、能源、旅游和金融等经济活动,两国在2018年7月签署了政府间共建“一带一路”谅解备忘录。整体上看,中阿两国贸易规模稳步增长,贸易结构不断优化,相互投资日趋活跃,在产能合作、能源化工、装备制造、通信技术等领域合作成果丰硕,在航天、新能源等领域合作潜力巨大。(10)刘水明、王云松、韩晓明:《人民币在中东认可度越来越高》,载《人民日报》2016年1月2日,第3版。

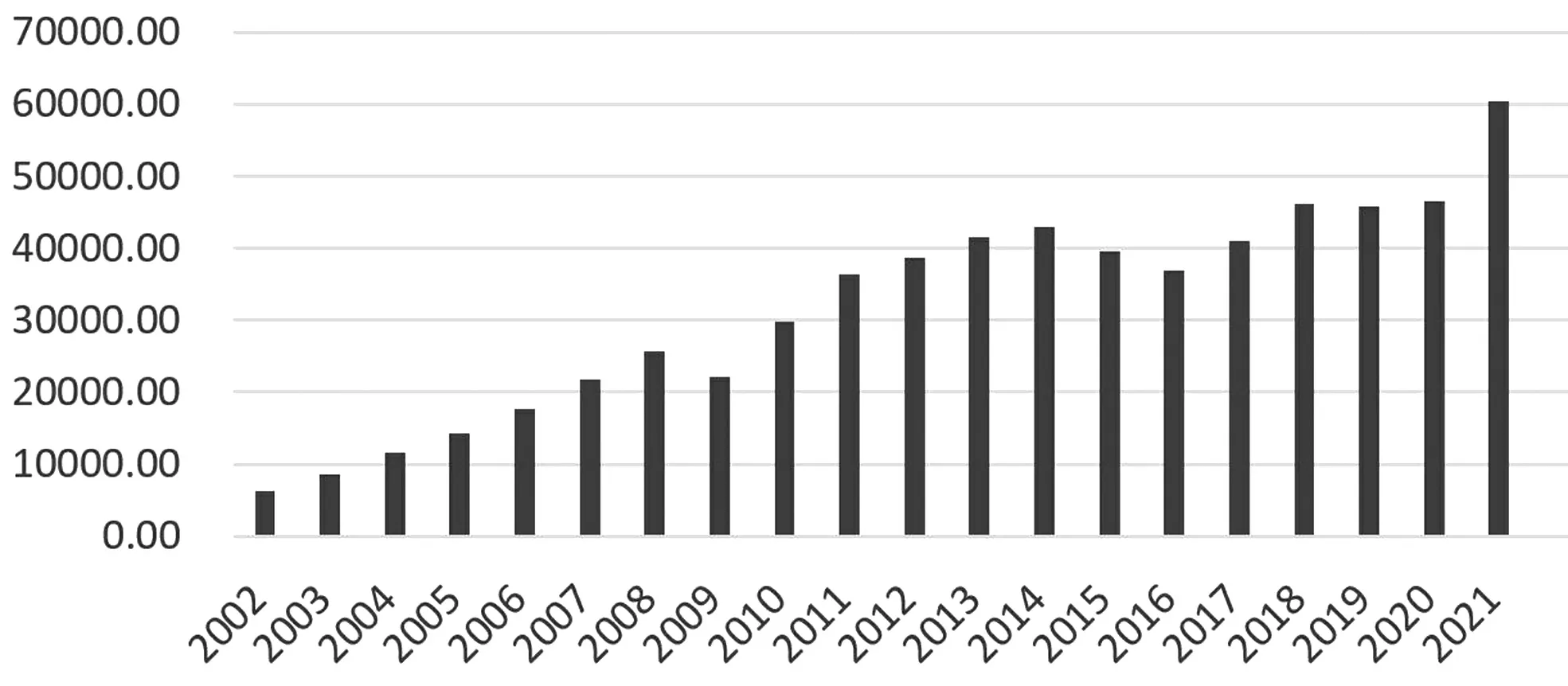

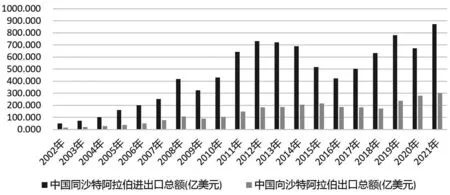

纵观2001年至2021年间中阿经贸走势与中国对外贸易发展的相关程度,至少有两点值得关注。从纵向发展看,中阿经贸发展与中国经济的活跃程度高度正相关,二者发展的峰值年份都是2008、2014和2021年,谷值年份都是2009和2016年(见图1、图2)。这说明中国与阿拉伯国家的宏观经济周期同步性指数基本一致,中阿经贸增长是中国对外贸易的重要组成部分,是中国旺盛经济内需带来的强劲外贸增长,其未来趋势主要取决于中国经济的发展后劲和走向。从横向发展看,中阿货物贸易额年均增长17%,在中国整体外贸的份额占比接近翻番,但2.88%的起点占比确实很低,5.46%的最高峰占比其实也并不高,与同时期的中国—欧盟经贸占比(16%)、中国—美国经贸占比(15%)相比差距较大,勉强接近从16.42%高位下滑到6.14%的中国—日本经贸占比。

图1 中国进出口总额(亿美元)

图2 中国同阿盟进出口总额(亿美元)

鉴于2001年以来全球产业链变革重组的时代背景,中国经济的粗放型增量式发展因为不可持续而正在结束,集约型内涵式增长又必然意味着一段暂时停顿或者下降的平台期,分析中阿经贸走势与中国对外贸易发展的关联度大致可以得出几点结论:第一,中国同欧盟、美国的经贸联系是中国经济持续高质量发展的重要推力和动力,与欧美经贸的巨额贸易顺差是中国外汇储备的主要来源;欧美产品基本稳定的高份额贸易占比反映了商品本身的不可替代性,也昭示了中国产品在全球产业链的层次差距和努力方向。(11)本文关于中国与欧盟、美国、日本和阿拉伯国家在2002年至2021年间经贸合作的相关数据,关于中国能源消费增长和主要能源产品的进出口数据,关于对阿拉伯国家的投资和吸引外资数据,均来自中国国家统计局网站。部分欠缺的2021年数据来自海关总署网站,中国与英国的经贸数据被计入与欧盟整体而没有区分。2002年之前的相关数据,参见马秀卿:《中国的石油进口需求和同阿拉伯国家石油合作的发展》,载《西亚非洲》1997年第2期;程星原:《阿拉伯国家与中国经贸关系简况》,载《国际资料信息》2004年第6期;张抗:《2000年以来中国石油进口来源构成分析》,载《当代石油石化》2009年第6期。第二,日本产品在中国市场份额的下降有一些政治因素,中国产品在中高端市场上的确实现了部分的进口替代,但产业升级和转型是个渐进的“挤水分”过程,最初替代的部分都是相对容易被替代的,随后的发展升级替代会更艰难更迟滞,中日经贸2013年以来基本稳定的份额占比就是日本高端产品在中国市场的刚性表现。第三,中阿贸易份额占比自2007年以来一直在5%左右徘徊,个位数的贸易占比是现实也是限度。这既由于作为中阿经贸主体的石油的价格目前已经处于持续高位,中国社会内部对能源的需求增长正在接近峰值;也因为升级迟缓的中国产品暂时还缺乏占领中东更多市场的能力,还无法撼动欧美日等国产品在中东高端市场的地位。

二、 中阿经贸合作的油气动力及其限度

以石油和天然气贸易为主要内容的能源联系是中阿“1+2+3”合作格局的基本面。从贸易产品结构看,中国进口产品的80%是矿物燃料和矿物油等原材料,出口产品的80%是消费品和资本品,双边经贸结构相对稳定。这既体现了中阿经贸联系中能源合作的重要性,表明阿拉伯国家始终是中国最大的石油进口来源地,中国石油进口对阿拉伯国家的依赖度很高;也是因为阿拉伯国家产业结构相对单一,石油产业是支柱产业,制造业和农业相对薄弱,工业体系有待完善。从贸易对象国别看,中国同阿拉伯产油国的进口、出口和进出口数据占到中国同阿拉伯国家整体的96.8%、76%和86.8%,沙特、阿联酋、伊拉克、阿曼和科威特是中国重要的贸易伙伴,海合会始终是中国在阿拉伯国家里最大的区域性贸易伙伴(占比80%左右),能源联系推动的中国与阿拉伯产油国经贸合作是中阿经贸联系的重要内容。(12)[埃及]杏德·马哈里·素丹:《海合会与中国关系的未来:挑战与解决方案:使海湾发展战略与中国外交巅峰之作“一带一路”相一致》(阿拉伯文),载《海湾观察》2021年第165期,第44-48页。综合分析这两方面内容,就基本可以把握中阿经贸的发展轨迹和未来走向。

(一) 中国能源需求对中阿经贸的强劲推动面临转折

中国强劲的能源需求是中阿经贸发展的重要推力,中国即将到来的能源消费峰值可能也是中阿经贸的发展顶点,中阿经贸的未来发展可能因为能源推力的衰减而迟滞蹒跚。(13)[科威特]丹迪·阿卜杜勒法塔赫:《中国的石油平衡及其对阿拉伯石油出口国的影响》(阿拉伯文),载《石油与阿拉伯合作》2012年第143期,第63-84页。如果国际经贸格局和地缘政治没有根本性改变,6%甚至可能就是中阿进出口贸易整体占比的天花板。中国能源资源的基本国情是富煤贫油少气,石油和天然气的探明储量占全球的1.5%和2%,人均拥有量是世界平均水平的5.4%和7.5%,油气储采比远低于世界平均水平。在1978年至1990年的经济平稳增长时期,中国的石油消费量从0.913亿吨增长到1.1亿吨,年均增长1.6%。20世纪80年代,中国大约30%的石油用于出口,出口创汇占“五五”和“六五”期间国家外汇收入的17%和25%。(14)吴磊:《中国石油安全》,北京:中国社会科学出版社2003年版,第115页。出于近似的历史遭遇和利益诉求,中国一直热情支持欧佩克为寻求经济独立而采取的国有化政策,配合欧佩克稳定市场价格的相关政策,20世纪80年代后期常以减少石油出口来支持欧佩克的减产保价协议。

从1992年开始,随着社会主义市场经济的逐步确立,中国经济在数轮艰难改革后再次腾飞,能源消费持续增长。一方面,在2001年至2021年间,中国的能源消费总量从15亿吨标准煤增长到52.4亿吨标准煤,连续12年是全球一次能源消费量最大国,占全球能源消费的比重从11%增加到26.1%,能源消费增量占世界总增量的58%。与此同时,中国石油产量年均增长0.1%,全球占比4.7%,石油消费量年均增长5.3%,全球占比16.7%;天然气产量年均增长7.5%,全球占比5%,消费量年均增长13.1%,全球占比8.6%。虽然中国每年的石油生产量占到了全球的5%,长期是世界第五大产油国和欧佩克之外最大的石油出口国,然而由于东部高产油田基本进入了中晚期,开采难度增加,成本攀高,国内石油产量短期内不可能大幅提升。另一方面,中国同时期的石油消费却从1997年的2亿吨、2010年的4.29亿吨迅速增长到2017年的5.94亿吨、2021年的7.03亿吨,“小马拉大车”的生产和消费状况决定了中国必须以更宽广的国际化视野从外部寻求石油供应,必须以更专业的市场化与相关国家和公司开展能源合作。

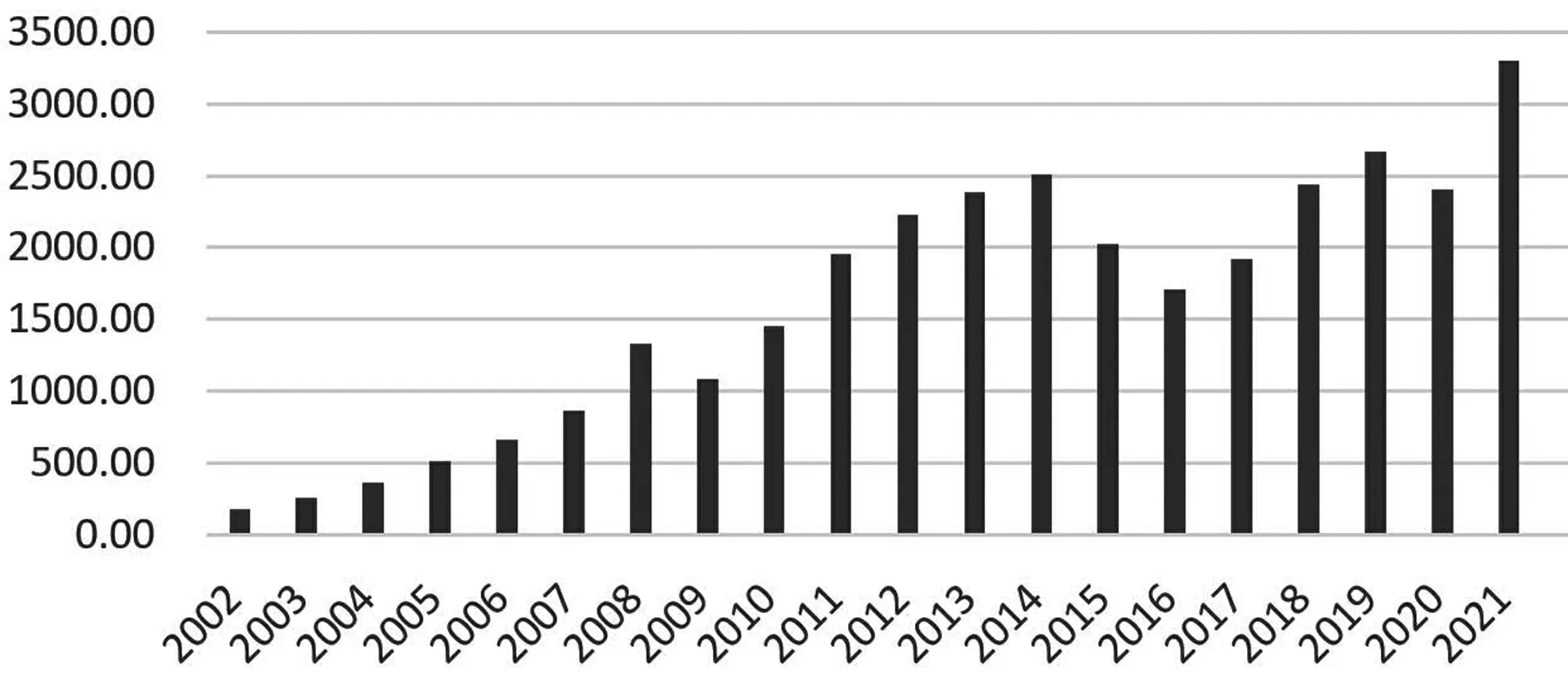

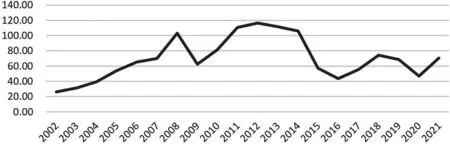

中国的石油进口自1993年以来一路走高,2004年、2007年、2013年、2017年和2021年的进口量分别是1.23亿、1.97亿、2.82亿、4.20亿和5.13亿吨。2010年成为全球第二大石油消费国和进口国,2017年后超越美国成为最大石油进口国,2021年的石油对外依存度达到了72%。天然气方面,中国液化天然气的表观消费量在2015年至2021年间从2,479.6万吨增长至9,535.6万吨,2018年超过日本成为全球最大天然气进口国,2021年的对外依存度升至46%,2030年预计将达到65%左右,4.77亿吨的消费峰值预计在2040年左右出现。(15)中国石油经济技术研究院:《2060年:世界与中国能源展望(2021版)》,第127页。从具体数字看,在2001年至2021年间,中国的石油进口数量一直在稳步增长,增加了7.4倍,反映出中国经济持续增长的澎湃活力和深厚潜力;同期由于国际市场石油市场价格整体增长了2.7倍,中国的年度石油进口金额大约增长了20倍(见图3~5)。

阿拉伯国家的石油和天然气分别占全球已探明储量的55.7%和26.5%左右,石油产量占全球的26.8%。对阿拉伯产油国而言,与中国开展长期而稳定的能源战略合作,将双方原来的伙伴式竞争关系逐渐转变为稳定可靠的战略能源伙伴关系,不仅可以给自身油气出口锁定有需求有能力的大客户,还可以减少西方大石油公司对市场的控制力,促进国际能源市场的稳定。两者相结合,中国从阿拉伯国家的石油进口总量稳步提升,阿拉伯国家成为中国最重要的能源供应方和经贸合作伙伴。不仅在迅速提升的中国石油进口中始终占一半左右,还推动中阿经贸额从1993年的36.21亿美元快速起步,2000年、2010年、2014年、2021年分别是152亿、1,900亿、2,512亿、3,303亿美元。2021年,中国从阿拉伯国家原油进口量达到2.64亿吨,占同期原油进口总量的51.47%,大约1,305.8亿美元的进口金额占中阿2021年经贸总额的39.5%,占中国从阿拉伯国家进口总额的71.3%,占中国从阿拉伯产油国进口总额的73.4%。(16)《新时代的中阿合作报告》,中华人民共和国外交部,2022年12月1日,https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/zcwj_674915/202212/t20221201_10983991.shtml,上网时间:2022年12月2日。

图3 中国石油进口数量(万吨)

图4 中国石油进口金额(亿美元)

图5 中国石油进口年度均价(美元/桶)

2020年,由于新冠疫情爆发导致的世界各国封闭管控等因素,全球一次能源消费减少了4.5%,是1945年二战结束以来最为严重的衰退。中国当年的一次能源消费增长了2.1%,是全球能源需求增加的少数国家之一。(17)《BP世界能源统计年鉴(2021)》,第2页。也就是在2020年,中国GDP达到14.73万亿美元(人民币计价首次突破100万亿),同比增长2.3%,石油进口达到创纪录的5.42亿吨,同比增长7.2%,石油对外依存度73.6%。中国从阿拉伯国家进口石油2.78亿吨,占中国石油进口总量的51.3%。但这似乎是一个顶点。2021年,中国的石油进口数量同比下降5.4%,对外依存度从73.6%下降至72%。这是2001年以来中国石油进口量和对外依存度的首次下降。2022年的前7个月情况依旧,石油进口数量同比下降了4%,天然气进口下降了9%。

中国油气进口数量下降的主因肯定是经济下行导致的国内需求不振,新能源发展暂时还不会对化石能源的主体地位构成冲击。虽然还不能确定这种下降是阶段性波动调整还是长期性增长停滞抑或下滑,但可以确定的是,能源联系此前对中阿经贸增长的推动作用正在发生整体且不可逆转的衰减。这主要有两个原因。第一,中国的能源进口需求即将进入峰值之后的停滞乃至下降的平台期。中国能源需求的峰值是60.1亿吨标煤(或42亿吨标油),不仅比2021年的52.4亿吨标煤能源需求提高不多,而且预计在2030年就会到来,甚至可能会提前到2025年。(18)中国石油经济技术研究院:《2060年:世界与中国能源展望(2021版)》,第90、98页。事实上,因为人口增长的明显放缓乃至负增长、产业结构调整及能效提升等因素,中国的能源需求增速已经从2000年至2005年的12.2%下滑到2015年至2020年的2.8%,未来增速还会进一步放缓。具体而言,虽然中国天然气消费市场还将有10~15年的稳健增长期,其能源消费比重到2030年可能提升到15%左右,(19)《新时代的中国能源发展白皮书》,国务院新闻办公室,2020年12月21日,http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/21/content_5571916.htm,上网时间:2022年9月9日。但石油消费确实已经进入了中低速增长甚或轻度下降时期,预计到2050年可能下降70%~85%。(20)中国石油经济技术研究院:《2060年:世界与中国能源展望(2021版)》,第115页。第二,因为始自20世纪70年代的全球化浪潮开始衰退,受其带动的本轮世界经济增长周期似乎也正趋于结束,国际政治和经济格局正在发生深刻变化,美国和俄罗斯在中国全球战略格局中的地位都变得空前重要。前者日益将中国视为竞争对手,借助各类霸权手段和不对等的相互依赖施压中国购买更多的美国能源产品以平衡贸易赤字;后者是中国新时代全面战略协作伙伴,在许多话题上有共同的处境和诉求,购买俄罗斯的油气资源是中俄之间战略性支持协作的重要基础和内容。就此而言,虽然中国现在的油气资源进口量依旧非常大,但在石油进口数量不再继续大幅增加的情况下,对于全球的前三大产油国,如果必须增加美国的油气进口份额,又不能减少购买俄罗斯的油气,客观上就只能压缩以沙特为代表的阿拉伯产油国的既有份额。

(二) 随行就市的货物贸易是海合会与中国经贸合作的现实路径

海合会是中国在阿拉伯世界最重要的区域性贸易合作伙伴,贸易结构互补性特征明显,但双方的发展阶段和错位需求决定了中海自贸区短期内不具备现实性,随行就市的货物贸易是最现实可行的经贸合作路径。进入21世纪以来,快速发展的中国需要稳定而持续的能源供应保障,拥有丰富油气资源的阿拉伯国家需要有稳定购买能力的买家,以油气进出口贸易为主的能源联系日益成为中阿经贸合作的主要内容。其石油的年均进口量占中国石油进口的50%左右,2021年更是达到51.19%。然而,阿拉伯国家的油气资源分布高度不均衡,石油储量的92.7%集中在沙特(37.3%)、伊拉克(20.7%)、科威特(14.2%)、阿联酋(13.7%)和利比亚(6.8%),天然气储量的71.9%集中在卡塔尔(43.8%)、沙特(16.9%)和阿联酋(11.2%),以海合会为代表的阿拉伯产油国在中阿经贸往来中因而占据了异常重要的地位。在2001年至2021年间,中国与海合会的进口额、出口额、进出口总额分别占到了中阿经贸相关总额的75.6%、58.3%和67.2%(均值)。

表面上看,海合会国家的石油储量、产量和出口量都很大,是世界市场安全、可信赖的石油供应源群体,现实中也是中国最大的石油供应国群体,似乎只要与政局稳定的沙特、阿曼、科威特等国保持联系,或者在海合会框架内与之保持良好的多边关系,中国就可以稳定地提高自身的能源安全系数。但2005年前后数年的油源多样化努力证明了这种想法的虚幻性。为了锁定几个长期供应国并增加直接进口量,中国领导人曾先后多次访问沙特、阿曼、阿联酋、卡塔尔等国,希望增加直接进口的石油数量或签订长期的直接购油协议。然而,由于海湾国家的石油勘探和生产严重依赖西方石油公司,政府所掌控的份额油数量有限,无法满足中国直接购油的愿望。双边石油贸易只有少量是直接进口现货,中阿之间的大部分油气产品交易仍必须通过国际期货市场进行。(21)安惠侯、黄舍骄、陈大维、杨健主编:《丝路新韵》,北京:世界知识出版社2006年版,第215~216页。

海合会是中东最具生命力的次区域组织,与中国在商品生产上的比较优势差异明显,双方都有实现贸易自由化的愿望和基础,但中海自贸协议既然在双边经贸合作的快速发展时期都未能顺利签署,在经贸联系即将趋缓甚或下行阶段似乎更无可能。原因之一,海合会内部联系不深,各成员国对自贸谈判缺乏诚意,推诿观望,已历九轮的中海自贸区谈判始终缺乏实质性进展。原因之二,即便进入实质性谈判,如果碍于世界经济大势,中海自贸区的建立不能必然推升海合会国家的油气产量,或者不能带来中国国内能源价格的下降,无论是静态还是动态,中海自贸区带给中国的收益都将十分微小,甚至有可能成为单方面惠及海合会的货物贸易安排。(22)刘冬:《货物贸易视角下中海自贸区收益的实证分析》,载《西亚非洲》2014年第3期,第65页。当然,自贸谈判长期缺乏进展,也表明了双方的态度,谈判应涉及实质性内容而不是简单流于形式。实际上,滞后的中海自贸区谈判进程并没有影响双方经贸关系的迅猛发展,中海经贸额的波动主因是国际油价的跌宕起伏,背后是世界经济大势的疲软和调整。就此而言,如果不能妥善解决此前多轮谈判中在货物贸易、服务贸易、相互投资等领域涉及的诸多具体问题,不能以有效的协调机制化解利益集团干扰和政治噪音影响,任何仓促达成的自贸协议要么是徒具形式,要么是难以下咽的“夹生饭”。

自20世纪90年代初开始,中国能源企业开启了自身的“走出去”历程。这在本质上是中国企业实力增长和石化行业日益成熟的外溢效应,是中国企业遵循国际石化行业发展规律和顺应经济全球化浪潮的内在需要和外在表现。海湾地区是全球油气资源的高端富集区和优质市场,当然也是中国企业对外油气合作的期望重点,但中国油企在中东的实际“走出去”步伐曲折迟缓,经历了从苏丹、也门等边缘地区渐次靠近海湾中心地区的发展历程。究其原因,就是海湾国家的油气行业基本采用具有西方特色的国际管控体系,与欧美能源巨头们的合作由来已久,普遍认同西方公司的管理体制和规范。中国与阿拉伯产油国在石化中上游的合作长期停滞不前,不是受到西方国际油气公司的打压和制约,就是被产油国刁难和排挤,在项目招标中经常面临高溢价风险。幸运的是,得益于2001年以来对油气资源持续高企的进口需求带动,加之在国际和中东事务中话语权的提升,中阿能源联系在勘探开采领域的合作开始起步,主要参与了阿联酋、苏丹、伊拉克等国的上游区块勘探开发,与阿曼、阿尔及利亚、伊拉克、科威特新签多个石油处理、石油储罐工程项目等。2017年2月,中国企业获得阿布扎比陆上石油区块12%特许经营权益,一年后再获阿布扎比海上石油区块所属两块油田各10%特许经营权益,这是中国在中东重要产油国首次获得上游合作份额。(23)金忠杰、冯璐璐主编:《中阿经贸关系发展进程2019年度报告》,北京:社会科学文献出版社2020年版,第52页。

整体上看,在过去的30年间,受快速增长的能源联系带动,中阿积极打造互惠互利、长期友好的能源战略伙伴关系,共同构建油气牵引、核能跟进、清洁能源提速的中阿能源合作格局。双方以原油、石化为主轴的务实合作全方位快速拓展,在能源、基础设施等领域实施200多个大型合作项目,合作成果惠及双方近20亿民众。在传统能源领域,中阿“油气+”合作模式深入推进,形成石油、天然气勘探、开采、炼化、储运能全产业链合作,建设了沙特延布炼厂等一系列旗舰项目。

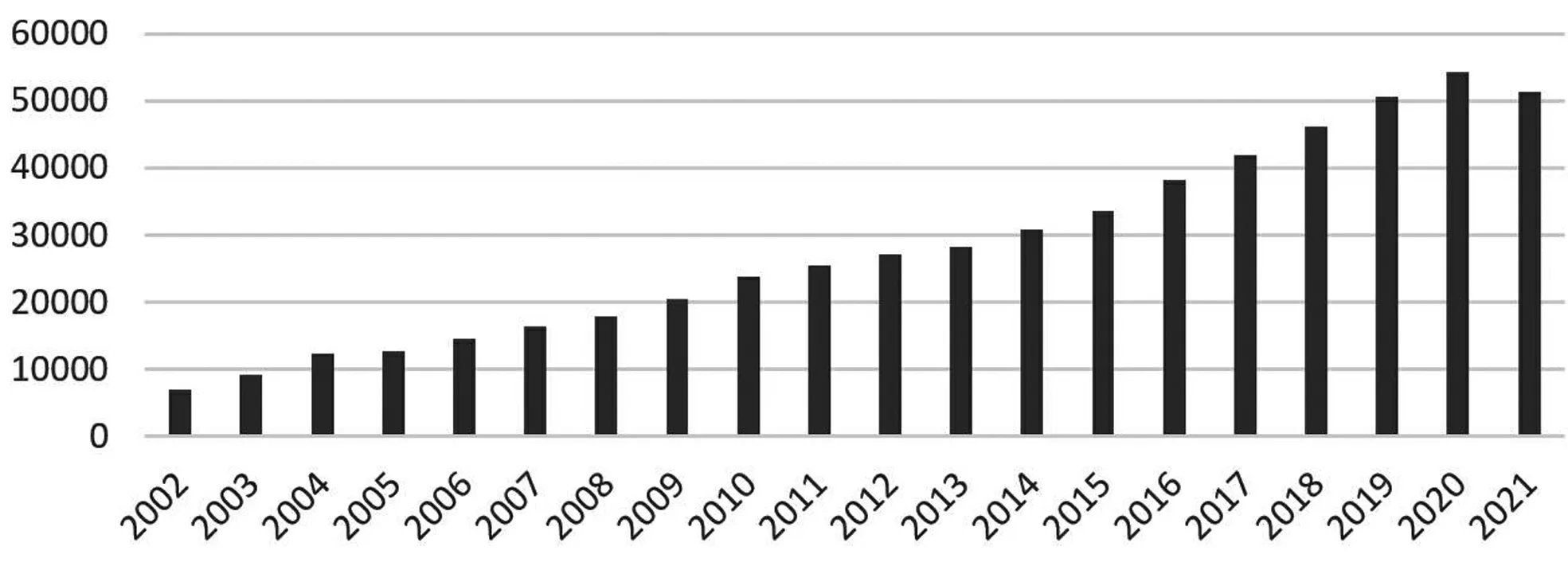

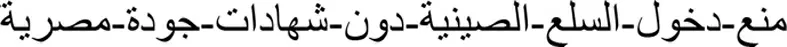

沙特长期是中国最大的石油供应国,稳占中国全部石油进口量的1/6左右,双方深化能源领域的合作既是必然,也是必须。而受此带动,一方面,沙特成为中国企业在石油、炼化工程服务领域的第二大服务市场,中沙正在形成以合资建厂为代表的成熟合作模式,位于沙特的延布炼厂是中国能源企业在沙特的标杆投资项目。中沙两国各领域务实合作成果丰硕,沙特2001年以来一直是中国在中东地区第一大贸易伙伴,中国自2013年以来成为沙特第一大贸易伙伴(见图6)。另一方面,沙特能源企业布局中国的速度也进一步提升,合作对象不断丰富,投资方式也更加多元,不仅瞩目炼化项目本身的收益,也有绑定产业链下游和争夺中国市场的战略意义。(24)周韦慧、王丹旭、许冠英:《中国和沙特能源化工领域合作机会与风险研究》,载《当代石油石化》2021年第7期,第15页。截至2021年底,中沙合作已经投运的中下游领域大型项目有青岛炼油厂项目(2005年)、中沙(天津)炼油化工一体化项目(2010年)、中国石化—沙特阿美延布2,000万吨炼厂项目(2015年)、中国石油—沙特阿美云南1,300万吨/年炼厂项目(2018年)等。

图6 2002年至2021年中国和沙特的进出口贸易

中国和卡塔尔在2008年签署了《加强能源合作的谅解备忘录》,卡塔尔据此每年向中国供应200万吨(m/t)液化天然气,时间长达 25 年。这是中卡能源和贸易关系中具有里程碑意义的突破性事件。2014年,中卡两国决定建立能源与替代能源领域长期全面的战略合作关系,加强在液化天然气、石化领域等油气生产加工领域的合作。(25)潘光:《近期卡塔尔外交政策演变和中卡关系》,载《阿拉伯世界研究》2015年第2期,第19页。同年,卡塔尔成为中国第一大液化天然气供应国,当年进口的673万吨液化天然气可满足中国当年20%的需求。在2014年至2021年间,卡塔尔始终是中国的前三大液化天然气供应国,2021年的液化天然气进口量是898万吨、同比增长9.7%。而受天然气进口需求带动,中国自2020年起成为卡塔尔的最大贸易伙伴。

三、 中阿进出口贸易的整体平衡与个体失衡

在2001年至2021年间,中阿贸易结构相对稳定,进出口整体平衡,中方有1,868亿美元的贸易逆差。但如果进一步具体分析,无论是对产油国和非产油国两个内部大板块,还是对每个具体的阿拉伯国家,中国都与之存在着严重的贸易失衡。贸易失衡本身是个问题,但是否会成为严重的问题,主要取决于基本贸易商品涉及的产业链的长短和附加值的高低。从这个角度看,中阿贸易失衡不仅反映出制约中阿经贸继续快速增长的两类深层次问题,也昭示了中国产品在阿拉伯国家市场需要提升的方向。

(一) 中国对除阿联酋以外的所有产油国持有巨额贸易逆差

中国对产油国出口额和进口额的平均比值是74.5%,不同年份的具体变动幅度与当年国际石油价格的涨跌幅度负相关。中方4,932.88亿美元的累计贸易逆差表明中国对产油国的货物出口增长乏力,反映了中国非油产品本身的较低层次和较弱竞争力。(26)《75%的中国产品不合格,文具也在其中》(阿拉伯文),载《领先报》2015年9月6日,https://sabq.org/saudia/qgggde,上网时间;2022年9月10日。事实上,中国每年从产油国的石油进口量和向产油国的货物贸易量基本都保持着大致同步的增长,年度贸易额大幅波动的主因是国际石油价格的涨跌。中国2011的石油进口均价(110.71美元)是2016年(43.74美元)的2.53倍,降低了60%,石油进口量增加了50%,从阿拉伯国家的进口额下降了40.4%,这两个年份中国对产油国的出口额与进口额比值就从50%提升到110%,增长了220%,但实际的非油产品出口额只增长了29.5%。

1993年之前,中国从阿拉伯国家直接进口的石油数量一直不多,1992年月均只有7万桶。1993年,中国开始从阿拉伯国家大量进口石油(721.13万吨,占比46.07%),2000年、2010年和2021年分别进口了3,364万、10,470万和26,259万吨,分别占当年石油进口总量的48.05%、43.75%和51.19%,是1993年进口量的4.6倍、14.5倍和36.4倍。与此同时,在1993年至2021年间的国际石油年度均价从16.54美元/桶上升至20美元/桶(2000年)、81.23美元/桶(2010年)和70.66美元/桶(2021年),提高了1.2倍、4.91倍和4.27倍。(27)陈悠久:《1993年国际石油价格走势回顾与1994年油价趋势展望》,载《国际贸易问题》1994年第4期,第24页。据此推算,中国在2000年、2010年和2021年的进口石油金额分别比1993年提高了5.5倍、71.2倍和155.5倍,但同年份中国对阿拉伯国家的出口金额实际只增加了2.5倍、22.7倍和51.5倍,货物出口增幅只有石油进口增幅的1/3左右。在2011年至2021年间,中国从阿拉伯国家进口的石油量增长了2.08倍,但即便有“一带一路”建设的空前强力推动,自身的竞争力有所提升,中国对阿拉伯国家的非油货物出口也只增长了1.62倍,依然赶不上油气产品的进口增幅。因此可以断言,中国对阿拉伯国家的出口形势并不乐观,其根本原因是中国产业结构的提升进展迟缓,过去20年对阿拉伯国家的产品出口主要依靠油气进口带动,依靠价格优势以量取胜;未来很可能会因为中国内部能源需求的放缓而失去进军当地更多市场的重要推力,仅有部分公司在个别领域具备进军当地中高端市场的能力。

中国对阿出口产品的贸易结构也决定了未来中阿经贸的迟滞走势。根据联合国贸发会议(UNCTAD)的统计资料,中国对阿拉伯国家出口的商品主要是工业制成品和传统加工制成品,包括机械及运输设备(34%)、杂项制品(31%)和按原料分类的制成品(26%)等,优势产品基本集中在终端消费品领域,如机电产品、服装、纺织品、皮革制品、鞋类、日用品等。(28)田冉冉:《中国与海合会国家战略合作与展望》,载《才智》2017年第2期,第243页。从积极方面看,这种以工业制成品换取石油,天然气等矿产资源的稳定贸易结构契合了阿拉伯产油国对各类制成品的需求,能够发挥中国工业制造大国的优势,因为较大的互补性还不易在宏观面产生摩擦。(29)王国志、葛延昭:《中国-海合会自贸区建立的经贸基础及预期效应分析》,载《印度洋经济体研究》2017年第5期,第104-105页。然而,由于自身的产业结构和层级限制,中阿在油气领域更多集中于货物贸易而不是联合项目和技术分享。中国对阿出口优势在于低廉的劳动力成本和较少的环保压力,以消费类电子产品、办公产品等低附加值消费品为主,短期内既难以拿出更多的高附加值产品向上拓展产油国的高端市场,在中低端市场又面临着印度等新兴国家同档次产品的激烈竞争。未来对产油国的货物出口增幅有可能回落,与产油国的贸易失衡问题将进一步拉大。值得注意的是,这种影响双边商贸未来发展的深层次下降趋势本应该得到及早关注和改善,但在现阶段却因为双边贸易额的持续增长而被忽略。

(二) 中阿经贸的整体平衡与个体失衡

中国对所有的非产油国都持有巨额贸易顺差,出口额平均是进口额的7.27倍,最高的2016年是10.9倍,最低是2011年的4.7倍。中阿经贸的整体平衡无法弥合中国与每个阿拉伯国家间的严重失衡,而严重的贸易失衡带来了越来越多的经济摩擦。这种贸易失衡和摩擦其实是中国经济日益全球化过程中的一个缩影。据中国商务部统计,在1995年至2016年间,共有48个国家对中国发起各类贸易救济调查案件共1,149起,占案件总数的32%。中国连续21年成为全球遭遇反倾销调查最多的国家,连续10年成为全球遭遇反补贴调查最多的国家,全球1/3的贸易救济措施直接针对中国。(30)朱菲娜:《贸易战升温,中国如何抉择》,载《中国经济时报》2016年12月7日,第1版。

阿联酋是中国在阿拉伯世界的最大出口目的地国,出口额占中国对海合会国家的1/2和对阿拉伯国家的1/3(见图7)。进军阿联酋市场是中国产品进军阿拉伯国家市场的典型,大致分为三个阶段。(32)本文关于阿联酋迪拜华人社区的发展历程和现状,参见毛一鸣、李华飞:《迪拜华人简史》,中国侨网,2018年1月23日,http://www.chinaqw.com/sqfg/2018/01-23/176366.shtml,上网时间:2022年9月10日。第一,20世纪八九十年代是公派主旋律下的第一个贸易时代,中国的建筑承包公司开始在迪拜和阿布扎比参与桥梁、公路、住宅、学校等项目建设,大约2,000名外贸公司和工程公司的工作人员以国企公派的形式来到阿联酋,民间贸易开始萌芽。从20世纪90年代早期开始,随着外贸经营权的逐步下放,上海、河北、河南的省属外贸公司在迪拜建立分公司,业务范围涉及纺织,抽纱,食品,轻工和机械等领域。越来越多的华人也来到迪拜从事经贸事业,民间贸易逐渐超越国企公派成为中阿经贸主流。第二,2000年至2008年以民间贸易为主,常驻阿联酋的华人超过3万人,其中大约6,000人从事商贸活动,很多浙江、广东和福建商人以家族抱团经营的方式在阿联酋开展业务,性价比极高的中国商品迅速占领中东非洲这片大市场。虽然华商们的营销商品档次不高,基本都是纺织服装、日用杂货等商品,没有太多高附加值的商品及大型机电设备,但仍然依靠信息不对称时代的超额利润实现了井喷式发展,许多华商的贸易利润达到了惊人的对开,华人群体细胞分裂式地在迪拜快速增长。这是中阿民间经贸在获利方面的顶峰时期。第三,自2008年以来,在日益多元化发展的经贸“大航海时代”,虽然批发贸易的黄金期已经结束,汇率的下跌和买家进货方式的转变让利润进一步下滑,更多高学历青年华商的进入加剧了竞争,但因为金融危机的严重影响推动了西亚北非地区对中国小商品的需求,许多华商因祸得福地度过了一段幸福期,贸易依旧是迪拜华商们的获利核心。(33)刘腾:《10万中国商人坚守迪拜冬天》,载《中国经营报》2009年5月11日,第C16版。2004年成立的“龙城”在数年转型后厚积薄发,是中国在境外规模最大的中国商品分拨中心,常年吸引约3,000多家中国公司入驻,2015年的营业额高达800亿~900亿美元。(34)赵忆宁:《中企机遇:多哈,下一个迪拜?》,载《21 世纪经济报道》2015年7月24日,第5版。然而从2014年开始,因为国际油价的整体下降,加之中东地区各类中国商品贸易城的出现,许多迪拜华商感受到了前所未有的危机。2016年,“龙城”许多商户的营业额下降了90%,华人皆商的传统实体经济式微,20万迪拜华商在曾经的掘金地急寻转型之路,未能成功转型者在成本和经营的双重压力下开始退场。(35)李怡清、喻晓璇:《20万华人在迪拜:在曾经的掘金地急寻转型之路》,澎湃新闻,2018年7月20日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2275807,上网时间:2022年9月10日。

图7 2002年至2021年中国与阿联酋的进出口贸易(亿美元)

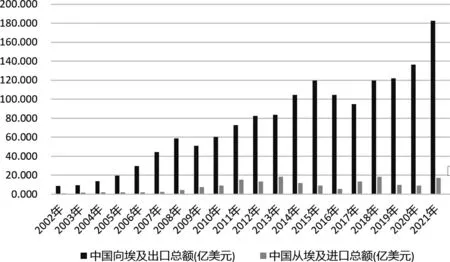

埃及是阿拉伯世界最大的非产油国,中国对埃及的进出口金额分别占中国与阿拉伯非产油国整体的1/3和1/2,对埃及出口和进口产品金额比值平均是10倍,最高的年份达到了18.9倍,最低年份也有4.5倍(见图8)。造成这种现象的根本原因是中埃双方的产业结构错位和行业发展代差。(36)[埃及] 艾哈迈德·阿里·宰纳:《生产技术和低阿拉伯制造水平:分析研究》(阿拉伯文),载《商业研究》2011年第33期,第213-244页;[埃及] 马拉姆·侯赛因·阿里·纳依姆:《埃及工业竞争力在欧盟市场和中东和北非地区面临的风险》(阿拉伯文),载《经济与商业科学杂志》2013年第2期,第235-263页。、中国出口机电产品、高新技术产品和纺织服装,进口石油、液化石油气和农产品,这种贸易结构短期内不会改变,因之造成的贸易失衡趋势短期内也就得不到改变。严峻的贸易失衡因为埃及方面的焦虑引起中埃双方从高层到民间的重视,不仅像苏伊士经济区这样的样板项目受到了两国高层的持续关注,一些具体的经贸领域问题也都在相关层面进行了协商,已召开数次的中埃贸易救济合作会议就试图推动埃及更多的大理石、亚麻、柑橘和矿产等产品出口到中国。大约5,000名中国个体商贩,在开罗、卢克索、阿斯旺等大城市住宅区里走街串户上门推销商品。有部分埃及舆论认为他们抢走了当地人的工作机会,提供质量低劣的商品并给埃及社会带来不稳定因素。(37)[埃及]瓦拉·阿卜杜勒凯里姆:《官方消息:中国贸易商对埃及同行造成50%的损失》(阿拉伯文),国家回声,2012年8月27日,https://www.elbalad.news/249987,上网时间;2022年9月8日。

图8 2002年至2021年中国与埃及的进出口贸易(亿美元)

中国造斋灯在埃及市场的兴衰是贸易失衡背景下经贸摩擦的典型个案。斋月期间悬挂斋灯的习俗在埃及沿袭了上千年,斋灯制造是埃及的手工艺行业之一,是技术含量不高的劳动密集型产业,其中不少还是世代相传。埃及斋灯用黄铜制作,设计独特,手艺精湛,有伊斯兰气氛,可以多年使用,售价上千埃镑,在畅销本国的同时还出口到其他伊斯兰国家,以此为生的手工艺人据说最多时曾有50万人。20世纪90年代末,中国工业化生产的斋灯涌入埃及,使用流水线生产的塑料和玻璃纤维材质,能够针对不同对象打造特色产品,售价20~40埃镑,短短数年就迅速占据了埃及市场,开罗市中心的传统斋灯作坊纷纷停业。2005年,埃及仅从中国进口斋灯就花费了200多万美元。(38)黄培昭:《埃及斋灯很多都是中国造》,载《环球时报》2006年9月27日,第6版。受到中国商品的极度困扰,埃及斋灯艺人虽然尝试引进现代化生产线,积极开发新品种,把传统手工制品的重点放在街灯和装饰灯上,但最终还是不得不申请行政保护。埃及文化遗产部曾多次提出保护传统手工业的提案,最终推动埃及政府在2015年颁布政令,以保护国家传统技艺名义禁止进口斋灯、纸莎草、祷告毯等传统手工艺品。受此影响,从2015年开始,埃及传统的手工斋灯逐步回归市场,中国生产的斋灯被迫退出埃及市场并逐渐消失。(39)韩晓明:《“中国造”斋灯在埃及贸易保护主义下逐渐“消失”》,载《环球时报》2015年7月3日,第5版。

四、 中阿基础设施建设的发展与成长

中国对外工程承包和劳务输出起步于1978年底,20世纪80年代主要在科威特、伊拉克、也门等阿拉伯国家开展业务,合同金额由1979年的0.7亿美元逐年上升至20世纪90年代的20多亿美元,对中东国家的劳务输出占当时全部劳务输出的44.5%。(40)张鸽盛:《国际劳务经济》,重庆:重庆大学出版社1999年版,第210页。20世纪90年代,中国外经企业在中东共签署工程承包合同6,900个,合同金额150亿美元,涉及住房工程、通信设施、石油和渔场等领域,劳务出口主要集中在以色列(2.3万美元)、阿联酋(1万美元)、约旦(8,500美元)、苏丹(5,000美元)、阿富汗(500美元)、也门和埃及等10多个国家。(41)陈一鸣、黄培昭:《中国怎么保护海外公民》,载《环球时报》2004年6月16日,第4版。这一时期,中国外经企业承揽的大项目均在中东,涉及面广,合同金额大,技术含量高,互动性强,显现出工程重点由土木项目向水电石油项目转移、劳务输出从建筑业向服务业过渡的双重特点。(42)王铁铮:《中阿关系的演变与发展》,载《西北大学学报》2003年第3期,第75页。

2001年以来,随着管理水平提高和经济实力增强,中国外经企业开始承建电站、石油、铁路、公路、机场等大型工程项目,对外工程承建进入了稳定发展的兴盛时期,不仅在2010年成为全球对外工程承包第一大国,而且从设计和建设延伸进入投资运营领域,日益瞩目各类基础设施的特许投资经营项目。(43)梅新育:《谁能从中国海外基建投资潮受益》,载《人民日报海外版》2014年11月7日,第1版。在此过程中,受蓬勃发展的能源联系的强力带动,中东成为中国外经企业合作增长最快的市场,多个国家都在华举办项目推介会/对接会,主动将房屋、路桥、电力等项目介绍给中国企业。在2002年至2020年间,中国在中东的对外承包工程完成营业额从19.95亿增长到390.97亿美元(19.60倍),占同期中国对外工程承包完成营业总额的25.67%,最高达到了33.79%;在阿拉伯国家的完成营业额从12.14亿增长到293.29亿美元(24.16倍),占同期中国在中东工程承包的73.42%,最高达到75.02%;在海合会国家的完成营业额从1.39亿增长到173.09亿美元(124.53倍),占同期中国在中东工程承包的24.49%,最高年份是44.27%。就国别来看,阿尔及利亚和沙特是中国在阿拉伯国家工程承包市场的排头兵,累计的完成营业额分别是847.1亿美元和753.5亿美元,其他超百亿美元的国家还有阿联酋(408.8亿)、伊拉克(334.7亿)、苏丹(279.1亿)、埃及(216.2亿)、科威特(171.1亿)卡塔尔(138.3亿),占中国对阿拉伯/中东国家工程承包累计完成营业额的88.89%和68.49%。这些国家,除了埃及的油气储量相对较小外,其他都是储量丰富的油气资源国,既反映出中国在阿拉伯国家工程承包市场的较高集中度,也体现了能源联系对中国开拓阿拉伯国家工程承包市场的带动作用。事实上也的确如此。在2018年以来中国工程承包企业在阿拉伯国家的新签订单中,石油化工、电力工程等能源类项目持续占据最大比重,其他的订单涉及交通运输、通信工程、城市和工业建设等领域。(44)金忠杰、冯璐璐主编:《中阿经贸关系发展进程2019年度报告》,第49页。

随着中国对外承包工程业务规模的不断扩大,海外务工的中国人数量也快速增长。如果从大中华经济圈看,中国在中东劳务人员的总数可能还要更多,例如2006年就大约有2.87万台胞和1.87万名港胞活跃在中东地区。这方面一直缺乏权威而可信的数据,国外的相关数据似乎总被夸大,国内的相关数字则明显保守,国家统计局公布的2011年对利比亚外派劳工数量(2,828名)和实际撤侨的3.6万人就太过悬殊。值得注意的是,随着工程项下外派劳务人员数量的不断增长,中国海外公民的安全威胁以及对内对外的劳务纠纷都在逐年上升,包括一些企业未能按有关规定为劳务人员购买养老、医疗、失业等有关保险,现有劳务基地不能满足工程总承包企业用工需求等。(45)雷敏:《外面的世界精彩又无奈》,载《人民日报海外版》2010年5月29日,第4版。中国公司需要进一步完善双边劳务协定和行业规范,通过规范和改进境外管理,切实保护劳务人员的合法权益,充分利用当地劳务资源等措施等。

阿拉伯国家一直是中国建筑工程企业的传统市场,当地业主对中国企业的优良技术和低廉成本印象深刻,不少中国基建企业凭借技术、成本、劳动生产率等优势逐渐得到市场认可。而随着阿拉伯国家工业化进程的加快发展,中国与中东国家的产业投资、互联互通、工程承包等合作深入推进,完成了多项推动中阿经贸合作转型升级的重大标志性工程,如埃及苏伊士经贸合作区、埃及新首都标志塔、“斋月十日城”市郊铁路、卡塔尔世界杯体育场、阿联酋哈利法港二期码头、迪拜商业湾项目、沙特吉赞城市商业港项目、麦加轻轨项目等。一些取得良好经济和社会效益的“中国建造”标志性工程项目,如阿尔及利亚嘉玛大清真寺、卡塔尔卢塞尔球场、科威特中央银行新总部大楼、苏丹麦洛维大坝、罗塞雷斯大坝加高、上阿特巴拉水利枢纽等,甚至被印在了所在国的货币上而广为人知。

总体上看,中国公司在中东市场的竞争力并不强,所占市场份额比较小,存在着明显不足之处。第一,中企的对外工程承包主要集中在普通房建、交通运输和电力等基础建设方面,在制造加工、环保、电子通信、供排水等领域相对薄弱,20世纪八九十年代的承包额仅占中东国家同期对外工程承包总额的2% 左右,(46)高建海:《国际工程承包与劳务输出》,载《科技情报开发与经济》1997年第5期,第20页。对外劳务合作主要分布在制造业、农业、交通运输业和建筑业等低附加值领域。第二,像中土、中港、中建、中航技等已经实现盈利的中资企业并不多,多数中资企业因实力有限而在业界基本处于隐身状态,很少加入各种相关组织,在许多工程建设项目中的参与并不为外界所知。第三,经济利益缺乏安全保障,庞大的盘子和过于集中的业务布局导致中国企业“走出去”时的安全问题日益突出。2011年3月从利比亚的大规模紧急撤侨实际上反映了两点无奈的现实:一是中国在当地没有不可或缺的重大经济利益,主要是廉价劳动力支撑的低附加值和低技术含量的建筑类项目;二是在动荡国家的生产和经营风险过高,中国有限的政治影响力暂时还无法保护自己的经济利益。

中国铁建承包的麦加轻轨项目是中国外经企业“走出去”的典型个案。该项目施工合同于2009年2月正式签署,采用“设计、采购、施工”+“运营、维护”的总承包模式,合同总金额17.73亿美元,约占中国铁建2007年营业收入的6.81%,但远低于竞争对手的27亿美元报价。(47)陈雨彤:《我国铁路产业海外投资经验与教训》,载《中国外资》2021年第12期,第32页。麦加轻轨项目是当时世界上设计运能最大、运营模式最复杂、同类工程建设工期最短、室外温度最高的轻轨铁路项目,也是中国企业在海外铁路工程总承包中首次获得欧洲权威机构认证的大项目。然而,由于投资前风险意识严重不足,合同签约时只有概念设计而没有具体规划和细节,业主的大量指令性变更导致项目工作量和成本投入大幅增加,但中国铁建从政治视角看待经济问题,不仅没有遵照国际惯例索要追价款,反而以该项目社会影响重大且两国政府高度关注为由强推进度。麦加轻轨项目虽然最终依靠强大国家力量提供的战略融资支撑如期高质量完工,但留下了6.09亿美元的巨额亏损,一度成为中国企业走出去的失败案例,值得总结的教训有缺乏东道国环境风险勘探与本土化措施,缺乏国际市场规范与国际化人才支撑等。2011年6月,基于风险共担、利益共享及资源整合的合作共赢体制机制,中国铁建将沙特轻轨项目的巨亏风险转嫁给母公司中国铁道建筑总公司,并在后者支付3.05亿美元对价后继续开展麦加轻轨项目的运维业务。2015年后从沙特政府持续获得麦加轻轨的运营合同,2019年还中标沙特萨拉曼国王能源城(SPARK)基础设施与管线项目。中国铁建麦加轻轨项目的曲折发展既表现了中国基建企业本身的不成熟不规范,但在沙特这样本身就不成熟不规范的海外市场,反而因为相似相融而能够更快地适应和参与。具体而言,虽然由于中国铁建风险防范严重缺陷而导致的海外投资亏损最终由国家来埋单,事件的后续处理更多依赖政府力量而非市场规则;但也许正是这样并非完全基于经济效益因素的通盘考量,中国外经企业以自己的方式快速适应着沙特工程承包市场,逐步提高企业的风险防范意识和管控能力,将“一道坎”变成“一堂课”,积极探索中国外经企业在海外市场的投资、建设、运营一体化新模式。(48)陆娅楠:《中国铁建如何应对“铁路寒冬”》,载《人民日报》2012年2月20日,第19版。

五、 中阿相互直接投资的现状与方向

在2001年之前,中国累计接受海外贷款和投资超过2,000亿美元,同时带来了相应的技术、管理、培训以及与全球供应网络的连接,是同时期最庞大的全球发展援助。(49)Joshua Muldavin, “China’s not Alone in Environmental Crisis,” The Boston Globe, December 19, 2007.而截至2001年底,阿拉伯国家的对外投资累计1.2万亿美元,其中对华的实际投资累计仅4.5亿美元。(50)程星原:《阿拉伯国家与中国经贸关系简况》,载《国际资料信息》2004年第6期,第20页。科威特是唯一向中国提供贷款的阿拉伯国家,也是中国利用外资最多的发展中国家。在1982年至2010年间,科威特向中国提供了8.8亿美元优惠贷款,用于基础设施、教育、卫生、农业和环保等34个大中型建设项目。整体上看,中国与阿拉伯国家间的直接投资流量和存量都不多,与阿拉伯国家的实际对外投资能力及中国吸引外资的总量都不成比例。这种落差其实有着深厚的历史原因。海外华侨是中国改革开放后获得的最早外来直接投资,随后是基于自身比较优势而吸引的大量欧美日等国资本。阿拉伯国家则基于历史联系和现实诉求而一直将大量的石油美元投向了欧美发达国家。

自2001年加入世贸组织以来,中国积极在全球收购外国资产、债务和公司。2020年,中国2.8万家境内投资者在国(境)外共设立对外直接投资企业4.5万家,分布在全球189个国家(地区);对外直接投资流量达1537.1亿美元,首次跃居世界第一,占全球份额的20.2%;境外企业资产总额7.9万亿美元,累计对外直接投资存量2.58万亿美元,是2002年底存量的86.3倍,占全球外国直接投资存量的份额由2002年的0.4%提升至6.6%,排名由第25位攀升至第3位,仅次于美国(8.1万亿美元)、荷兰(3.8万亿美元)。(51)中华人民共和国商务部、国家统计局、国家外汇管理局:《2020年度中国对外直接投资统计公报》,北京:中国商务出版社2021年版,第4-7、19-20页。可以说,从资本集聚战略到资本辐射战略,从贸易大国走向资本强国,由积极争取贸易优势向培育更高层次的资本竞争优势转变,反映了中国希望借助收购实现向价值链上游发展的强烈意愿,也是改善中国资本“量大质低”现状并实现对外经济结构转型的必然选择。(52)张茉楠:《中国正在进行资本战略转型,将从贸易大国走向资本强国》,载《中国经贸》2009年第11期,第27页。

从投资主体看,中国的大型央企始终在“走出去”战略中占据主导地位。2021年,中央企业海外资产近8万亿元,分布在180多个国家和地区,拥有境外机构和项目超过8,000个,海外员工达到125万,2019~2021年的境外投资都超过3,000亿元人民币,占中国对外直接投资存量和流量的80%以上;高铁、核电等一批高质量产品走出国门,有力带动产业链上下游企业共同走出去。(53)夏忠仁:《发挥产权交易资本市场服务功能,服务境外国有资产交易监督管理》,载《产权导刊》2021年第6期,第17页;郝鹏:《深入学习贯彻习近平总书记重要论述,新时代国资央企取得历史性成就》,载《现代国企研究》2022年第6期,第12页。从投资类别看,中国企业的海外并购,涉及制造业、电子信息产业、金融业、采矿业等,锁定了上千亿美元的石油、矿石、金属和其他战略资源供应,是全球铜、煤等特定原材料的最主要买家。(54)Ariana Eunjung Cha, “China Gains Key Assets in Spate of Purchases,” The Washington Post,March 17, 2009.由于中国有能力积极地购进、卖出、借贷,外汇储备主要用来投资外国政府发行的国债,也不时有中国大手笔投资的报道,西方舆论不仅批评中国“刻意制定系统计划来保证自己的原材料安全”,(55)Dawn Nakagawa and Dambisa Moyo, “China is the Only Country with a Plan to Secure Scarce Global Resources,” The Christian Science Monitor,November 21, 2012.还夸张地评论世界已经进入了“欠中国的时代”,(56)Tom Bawden and Kevin Shalvey, “The Era of ‘Owned by China’,” The Guardian,January 12, 2011.未来的问题并非中国如何统治世界,而是中国拥有世界会产生什么样的影响。(57)Isabel Hilton, “Corporate China’s Political Shadows,” The Guardian,May 22, 2011.

但就在这场虽然被夸大但确实在增长的对外投资浪潮中,同为资金需求和输出大户的中国和阿拉伯国家却并没有碰撞出多少火花。在2002年至2020年间,中国实际利用的外商直接投资是2.10万亿美元,实际利用的阿拉伯国家对华直接投资只有33.83亿美元,年均1亿美元左右,几乎可以忽略。2020年,中国对阿拉伯国家直接投资的流量和存量分别是28.30亿和212.95亿美元,相关数据的国内占比分别是1.8%和0.8%;占阿拉伯国家接受的直接投资流量和存量的7.6%和2.2%,比2010年增长了6.78倍和3.06倍。阿联酋、伊拉克、沙特、摩洛哥和科威特是2020年中国直接投资流量超过1亿美元的国家,占中国对阿拉伯国家投资流量的92.1%;在阿联酋、沙特、伊拉克、阿尔及利亚、埃及和苏丹的投资存量超过10亿美元,占中国对阿拉伯国家投资存量的84.1%。阿联酋是2020年中国直接投资流量第11位的国家(15.5亿美元),占中国同期对外直接投资流量的1%,92.8亿美元的投资存量仅占中国对外直接投资存量的0.4%。(58)中华人民共和国商务部、国家统计局、国家外汇管理局:《2020年度中国对外直接投资统计公报》,第50-53页。这里有两点值得注意:一是中国与阿拉伯国家的相互直接投资增长迅速,有巨大活力和潜力,但耀眼的增长速度因为较低的投资额而效果不彰;二是有限的相互投资主要发生在中国与阿拉伯油气资源国之间,未来发展存在不确定性。

以海合会国家为代表的阿拉伯国家是全球资本输出地,拥有丰富的石油美元和全球40%的主权财富基金,但对华投资长期处于较低水平。原因之一,阿拉伯国家资金普遍缺乏技术含量,对外投资以金融和房地产等资金密集型领域为主,首选目的地是中东国家和欧美地区。对华投资较多的沙特、阿联酋和科威特等都是油气资源国,投资领域主要包括能源、金融和房地产。原因之二,阿拉伯国家的投资便利度有很大提升空间,无论是全球营商环境还是清廉指数,阿拉伯国家的排名整体都比较靠后,加之国家和地区局势整体而持续的动荡等,都是阿拉伯国家吸引外资的阻碍因素。

在中阿“1+2+3”经贸合作格局中,能源联系是主轴和基本面,是2001年至2021年间中阿经贸合作的主力担当,在2025年至2030年间很可能因为中国国内的能源消费触顶而陷入增长停滞的平台期。作为两翼的基础设施建设、相互投资及其便利化,很多时候是能源联系带动的结果,也是“能源+”合作的现状。基础设施建设得益于过去20年中阿能源联系的持续扩大和蓬勃发展,但未来发展可能会受制于双边能源联系趋弱的迟滞和波动。与此同时,因为重合的目标外资和有分歧的外资需求,也因为历史传统和发展惯性,中阿间的相互投资长期在低位徘徊,双方过去和现在都不是彼此的对外直接投资重点,相互间直接投资的绝对数量和依赖度都很低,中国对阿拉伯国家的依赖相对更低。正因为如此,中阿之间的基础设施建设合作与相互投资更需要及早规划,未来发展可能的增长点有两个:一是推动阿拉伯国家的工业园区建设实现中阿产能合作,实现传统制造业部门的合作扩大和升级;二是强化中阿在新能源、核能、航天、卫星等高新领域的合作,努力探索双边合作新路径和新领域。

工业制造业领域的国际产能合作是中阿经贸合作的重要内容,双方合作具备基础条件,有动力,有预期。中国是目前全世界工业体系最健全的国家,有220多种工业产品产量居世界第一位,制造业增加值连续12年位居世界第一,(59)王政:《我国制造业增加值连续12年世界第一》,载《人民日报》2022年3月10日,第1版。但传统制造行业面临着产业链提升困难、低端产能过剩、劳动力成本攀升、利润下滑等问题,希望通过对外产业合作化解国内产能过剩并促进出口结构升级。阿拉伯国家经济结构单一,就业压力沉重,希望发展制造业推进经济多元化和社会发展,在资源禀赋、市场环境等方面具有承接中国部分优势产能的潜在比较优势,但营商环境欠佳,与中国的文化及心理距离较远,民众普遍缺乏原始积累时期的资本主义精神。现阶段的中阿产能合作总体处于较低水平,最直接的表现就是中国对阿拉伯国家的直接投资高度聚焦油气出口国,聚焦油气生产和基础设施建设而非制造业部门。

总结已经初具雏形的中国—埃及苏伊士经贸合作区发展历程,结合筹建中的中国—阿曼(杜库姆)产业园、中国—沙特吉赞产业园、中国—阿联酋产能合作示范园等境外工业园区建设情况,要进一步推动中阿产能合作,中国就应该移植自身经验大力发展境外工业园区模式,依靠能源联系带动优化产业模式和经营模式,提高科技含量与装备水平,对内设立专门为中小企业在阿拉伯国家投资提供的融资平台,对外借助工业园区推动基础设施互联互通,消除产业发展软性约束,吸引更多的制造业企业对阿拉伯国家投资。具体而言有两点:第一,对阿曼、巴林、阿尔及利亚、埃及等国,重点发展能源密集型制造业产能合作,为业主提供规划勘测、设计施工等一体化服务,承接高压输电线路配套变电站、海水淡化、炼化综合体等大量专业性工程项目等;第二,在摩洛哥、突尼斯、约旦等国,重点落实劳动密集型制造业产能合作,借助境外工业园区投资平台提供的“外部性”条件在当地建成产业集聚地和产业集群地,既培育竞争优势寻求有效投资和发展,推动中国传统制造业部门的合作升级,又借助国内企业投资激活东道国比较优势,稳步推进东道国工业制造业发展和产业竞争力提升。这方面已经有一些成功的个案。巨石集团是中国引领全球玻璃纤维制造的龙头企业,为了规避印度、土耳其及欧盟等国设置的贸易壁垒选择,依托中国—埃及苏伊士经贸合作区平台设立境外生产基地,将埃及带动成为仅次于中国、美国的全球第三大玻璃纤维出口国。(60)刘冬:《境外工业园建设与中阿产能合作》,载《西亚非洲》2017年第4期,第114、129-135页。

中阿能源联系正积极探索“油气+”的合作新模式,积极拓展在高新领域的进一步合作。中阿借助科技伙伴计划框架共同实施“一带一路”科技创新行动计划,充分利用中国技术优势,发挥高新技术驱动作用探讨双碳背景下中阿能源合作的新机遇和新路径。在5G通信领域,中国公司成为阿拉伯国家5G通信领域关键合作伙伴,在埃及、沙特、阿联酋、阿曼、巴林等国占据较高市场份额。在光伏、水电等新能源领域,中国企业结合沙漠治理和草场修复进行的大规模地面电站开发,结合光热利用与海水淡化提供淡水的持续供应,在阿联酋、卡塔尔、约旦、伊拉克等国承建的多个光伏电站已经是全球同类项目之最。在核能领域,中核集团与阿联酋、沙特、阿尔及利亚、苏丹等多国签署了和平利用核能协定,在铀矿勘探、核燃料供应、核电站运维等领域达成合作意向,筹备成立中核集团辐射全球的全产业链运营和投融资平台,共同探索中国核工业“产业+金融+海外市场”的发展模式。在航天卫星领域,中国同阿拉伯国家建立中阿北斗合作论坛合作机制,在突尼斯落成首个海外北斗卫星导航中心(GNSS),同埃及、阿尔及利亚、沙特、苏丹等国开展在空间科学、发射服务、卫星应用等方面的合作,将阿尔及利亚一号通信卫星、“沙特—5A/5B”卫星、苏丹科学实验卫星一号等发射升空,帮助埃及建立卫星总装集成中心,积极推进“天基丝绸之路”。(61)丁俊、朱琳:《新时代中国与阿拉伯国家合作的机制、成就与意义》,载《阿拉伯世界研究》2022年第3期,第41页;[卡塔尔] 瑙扎德·阿卜杜拉赫曼·海迪:《中国在太平洋沿岸的扩张加强了与阿拉伯人的合作:核能、太空和新能源是中国-海湾合作的突破口》(阿拉伯文),载《海湾视野》2021年第165期,第71-76页。、

六、 结语

回顾21世纪以来的中阿经贸合作发展实践可以发现,中国的对阿经贸合作始终坚持共商共建共享原则,以能源合作为主轴,深化油气领域全产业链合作,维护能源运输通道安全,充分用好资源共享的潜力和取长补短的空间,构建互惠互利、安全可靠、长期友好的能源战略合作关系;以基础设施建设、贸易和投资便利化为两翼,优化贸易结构、强化投资,加强在重大发展项目、标志性民生项目上的合作,为促进双边贸易和投资建立相关制度性安排,更积极地发挥双方的互补性优势并推动各自发展。(62)习近平:《弘扬丝路精神,深化中阿合作》,载《人民日报》2014年6月6日,第2版。展望未来,虽然中国即将到来的能源消费触顶可能逆转中阿能源联系的长期持续增长态势,但这是全球化石能源消费整体触顶的一部分,中国依然是全球第二大石油消费国和最大石油进口国。中国在购买阿拉伯国家资源、推动阿拉伯国家工业化、完善阿拉伯国家基础设施方面的作用依然不可替代,基于巨量油气进口的能源联系对中阿经贸的主轴推动作用还将持续。面对新形势新挑战,参与阿拉伯事务的中国行为体应以共建高质量“一带一路”为引领,推动建立能源命运共同体,抓住基础设施互联互通“龙头”,构建多元投融资机制,强化核能、航天卫星、新能源等高新领域合作,努力提升中阿双方务实合作层次和可持续发展。