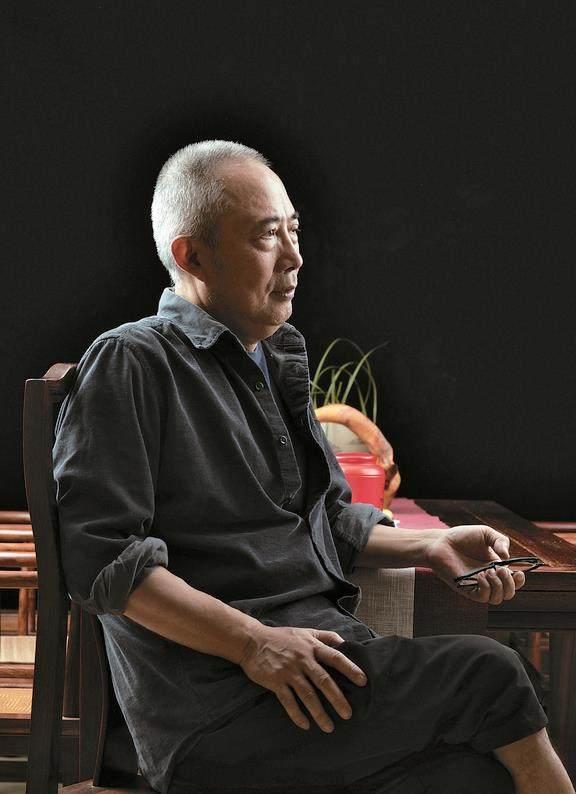

叶兆言: 历史滚滚向前,人的创造会被铭记

叶兆言,作家,现任江苏省作家协会副主席。主要作品有八卷本《叶兆言中篇小说系列》,五卷本《叶兆言短篇小说编年》,长篇小说《一九三七年的爱情》《花煞》,散文集《流浪之夜》《旧影秦淮》等。

作为一个生于斯长于斯的南京人,自第一部作品《夜泊秦淮》开始,《南京人》《南京传》《很久以来》《刻骨铭心》到最新的《仪凤之门》,叶兆言变着法子讲述自己心底深处的南京故事。在他笔下,历史从静态变为动态,被置入当下的语境重新诠释,创造和创新才是非虚构文学最重要的东西,“历史永远滚滚向前,但人的创造会被铭记”。

视角从秦淮河转向了长江

记者:从上一本《南京传》到这本《仪凤之门》,在构思和写作方面,有哪些地方是一脉相承的?

叶兆言:写《南京传》与写小说不一样,它好像更从容,更另类,整整一年,又回到当年读研究生的时代,完全恢复学生模样,这一年,就是孜孜不倦地写,查书,核对资料。我形容那段日子,仿佛在写学位论文。写完《南京传》,有一段日子,突然发现写作变得比较容易。写完《南京传》以后再写《仪凤之门》,写到历史的部分我就更得心应手,就像是在做软包装,要拿东西的话特别容易。

记者:您曾为南京写下“秦淮三部曲”,如今,您的视角从秦淮河转向了长江,这其中有什么契机吗?

叶兆言:过去的几年里,我搬到长江边居住,35楼。就在我的窗下,浩瀚长江突然拐了个弯,它不再是从西边过来,而是浩浩荡荡南下。江流有声,长江对于我来说,一望无际,看不到尽头。感谢滔滔不绝的长江,它让人产生无尽的遐想,给了我相当多的能量。江水是流动的,你可以产生孔子那样的想法,觉得“逝者如斯夫”,时间就这样流过去了;你也可以像苏轼在《前赤壁赋》里写的那样,“逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也”。《仪凤之门》就是一部发生在长江岸边的故事,风云变幻,从晚清写到民国,写到国民革命军进入南京,国民政府正式成立,以及之后南京城内外多种军政势力更迭……

记者:为什么您在这部长篇小说里选择了这个时期的历史?

叶兆言:我之前写的“秦淮三部曲”,每个故事发生的时间段都不一样,而《仪凤之门》里的这一段历史和时间是之前没有写到的,所以我把故事的时间设置到这一段。小说里有一个关键的时间点是1907年。当时不只是革命党人要推翻清朝,所有人都在想世界要变了。小说里写了当时的南洋劝业会,它相当于世博会、奥运会,对于一个城市来说是发生变化的重要契机。南洋劝业会在當时是特别壮观的事情,我的祖父叶圣陶,茅盾、鲁迅都去过。我小说的故事就是从这个时候开始。

记者:作为南京的北大门,明城墙十三个城门之一,仪凤门两翼城墙依山顺势而建,看尽了南京城下的改朝换代,这是您为小说命名的原因之一吗?您可以用一些关键词来形容《仪凤之门》吗?

叶兆言:南京确实有个仪凤门,我喜欢这个名字,用了,多少有点随意,也是巧合。这个故事酝酿很久,背景虽然是南京,但放到其他城市也可以,只要有开埠和变革的大背景其实都可以,那个年代有个很特殊的时机,一个普通的车夫,他在那样一个年代,获得那样的机会,有了那样的故事。一个作家写作的空间是流动的,我想写一个过去历史中的现代化故事,有了这个动机,我把故事放在上海,放在长江沿线任何一个地方都可以成立,只是放在南京,我更顺手一点。

《仪凤之门》是一本很厚的书,有很多掏心窝的话,也有一些不要紧的赘言和描写,三言两语不可能说清楚。这本书写到了女人如何给男人力量,写到了爱和不爱如何转换,革命如何发生,财富如何创造,理想如何破灭,历史怎么被改写。当然,究竟怎么回事,还是要看了小说才能明白。

感兴趣的永远是复杂的人性

记者:整本小说涉及大量的史实以及真实的历史人物,包括他们和虚构人物之间的交往。您在选择、处理史料方面有哪些标准,在小说中的创造性和真实性之间有怎样的平衡考虑?

叶兆言:《仪凤之门》这个小说中,真实是不重要的。我恰恰是希望在“真实”之外,我们能够谈一些另外的事情。在虚构的文学中,当然要真实,要有非常扎实的真实,然而一部好的小说,真实又往往可以忽略不计。你的作品中有没有创造,有没有创新,这才是虚构文学最重要的东西。

记者:作为众所周知的南京“文学代言人”,您被公认为书写南京最多,也是写得最好的当代作家,但您也强调自己的故事放在哪个城市都能成立,所以您仅仅是觉得一直将南京作为故事发生地是顺手而已,还是说,因为有着深深的南京情结?

叶兆言:我出生在南京的鼓楼医院,然后在南京上幼儿园、小学、中学、大学、研究生,以及后来工作,我都在这个城市,所以说我有南京情结很正常。南京是我写作的根基,是我熟悉的地方,我必须得坐在南京这张“凳子”上才能说话。并且,中国没有任何一座城市,经历过南京这样的跌宕起伏,屈辱与荣光如此频繁地交替着;没有任何一座城市,能像南京这样清晰地展现中国历史的沧桑。我并不想被当成一个地方主义作家,但是就像福克纳说的,写作总是需要一块邮票大小的地方,要有自己的一块土地。我的这张“凳子”就是南京。苏童选了苏州,王安忆选了上海,都是这样。你当然可以虚构一个地方,但是不管怎么说,你不可能悬在半空,总得有时间,有空间。写不写南京,我基本的文学观不会改变。

孤零零地勇往直前

记者:记得您在2017年写长篇小说《刻骨铭心》时写得很累很苦,曾非常沮丧地说,这很可能是自己最后一部长篇,但后来又写了《南京传》,现在又出了《仪凤之门》,您的长篇小说之路还会继续走下去吧?

叶兆言:我不太愿意再说这类话,但是在真写不下去的时候,在大脑缺氧的时候,在眼花缭乱的时候,内心深处不止一次闪过这样的念头。我知道一个人不可能永远写下去,精疲力尽是自然的事情,写作者最后注定要以失败而告终。写不了和写不下去是必然的,我之所以要奋不顾身,不知疲倦地去写,完全是因为害怕那一天的到来。

记者:《仪凤之门》您写了多久?您每天会规定自己必须写多少字吗?有写不好或写不下去这样焦虑的时候,一般会做些什么?

叶兆言:《仪凤之门》可以说是我计划已久的一本书,可是计划再久,没写出来之前,它什么都不是。我不规定自己每天必须写多少字,但我承认写作的焦虑几乎一直存在,承认经常写不下去,这是一个作家工作的常态。在写《仪凤之门》的一年期间,我几乎都是天不亮就开始工作,窗外渐渐明亮,长江在晨雾中显现,有时月圆,有时月缺,时空就这样被穿越了。写长篇是非常暗黑的一件事,一旦开始,开弓没有回头箭,破了釜沉了舟,等于被判处无期徒刑,你不知道自己什么时候能够写完,剩下的,只能孤零零地勇往直前。

记者:可是您也常常分享自己对写作的热爱,表示活着最有意思的事情就是写小说。

叶兆言:对,我是一个特别喜欢文学的人,特别喜欢写小说的人,我是发自内心地喜欢写,我总是在写,天天都想写,贪得无厌。写作是一件非常快乐的事,是情感的一种抒发,因为在写作中,自己能和这些三教九流人物在历史的时空中对话,在文字的空隙里与他们共存。而我想写、我要写,这些原始冲动才是最重要的。写作应该一意孤行、千方百计,我很喜欢一意孤行这几个字。

采写:凝珚 编辑:夏春晖 386753207@qq.com