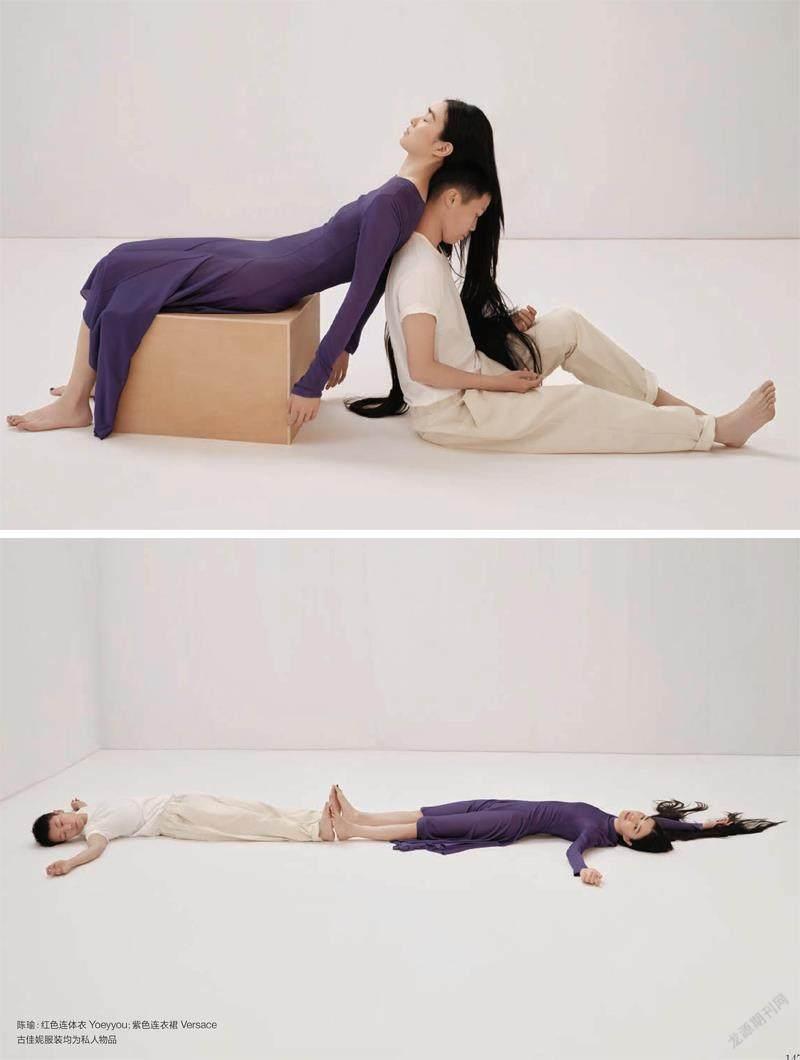

万物流动,内外归一

古佳妮不只是一位舞者,也是一位充满观察力的哲思者。她在作品《迁徙》中借用舞蹈语言阐释了诸多关于流动、个体境遇与生命力的深度思考。对她而言,流动无时无刻不在发生,挖掘内心不被看见的流动状态,显然更为迫切和必要。而这一切,她将继续在作品中寻找答案。撰文:西贝

和古佳妮的采访更像一场充满哲思的对谈,从作品创作到个体境遇在流动中的碰撞,她坦率而真诚地分享了自己的所思所想。那些被她投注到肢体语言中的概念被转化为更凝练、富有哲思的言语,再次对外呈现。她将自己彻底打通,无论以何种载体表达,传递的均是她内外归一的认知。以此精神力创作出的作品,有的不只是形神兼备的表达力,还有真心启迪人向内思考的磅礴的震撼力。

我们从她历时三年创作的作品《迁徙》聊起。创作灵感离不开古佳妮对外界敏锐的感触:机场的传输带,去野外爬山时看到的被村民们废弃的物件,大马路上有时零散而放的旧床垫、掉漆的桌椅,包括地震、洪灾这样的自然现象,人类所能看到显像的自然灾害均源于万物都在流动。她对这个命题始终有着谜一般的好奇。“我在《迁徙》中通过一个流动的概念延伸探索人的思想,包括思想延伸背后产生的人生境遇,矛盾也好、困惑也好,或者困惑之后的再选择。”

从南方的故乡一路向北,而后去休斯顿短居工作,再回到北京开始独立编舞,疫情时期通过ACC去到纽约交流,回国后持续迁徙的创作。古佳妮本身就一直处于一种流动中,但她并没有像线性叙事一样将自身经历直接注入到《迁徙》中,而是加了一层转化,以如何“动”作为选择或人与人之间的关联去思考。最初她并未想到用“迁徙”二字做作品的中文名,而是先想好了英文名Transition,意为过渡、变迁、转换。可以说,一切都是在流动中慢慢摸索确定的。

创作中的某些灵感也由此而来,有些靠主观构想,有些则是完全自然而然地随机流动。《迁徙》中令人印象深刻的模特人台道具便是后者。模特人台是古佳妮回四川老家时在垃圾堆前遇到的。那天有两具模特人台,一具躺着,一具靠在电线杆那里,因为天色渐晚,街上几乎看不到人的身影,路灯洒下来像舞台聚光灯一样照亮了它们。旁边是一家已经被搬空衣服、贴满转让告示的服装店。“但是模特被遗弃了,我带着人性的角度去思考,要不要把它們带回去做点东西。”虽然当时并不知道要做什么,但是带着这种要还原模特人台被遗弃之前的生命的解读,古佳妮把它们带回了北京。然后拆解、反复尝试,慢慢确定模特人台一定要放到《迁徙》这个作品中。

《迁徙》中另一个参与度极高的道具箱子则是前者。古佳妮相信每个人都会有一个私人的收纳柜,作为作品语言的承载物,最容易被观众识别初始概念的箱子显然最合适流通。这样大家就不会在看到它时产生功能性的误解,比如古佳妮需要箱子在作品中是楼梯,很容易可以借它搭建楼梯、山或其它行路。“拆解箱子既定的意义,转变它的意图,变成更多可以被人思考和联系的物件。”此外,箱子方正的外形也很容易建立规则。《迁徙》中有许多带有棱角性的线条勾勒,箱子的形状被充分运用,四十多个箱子的“流动”最终融为舞台设计的一部分。至此,它既拥有功能性的意义表达,也成为一种直观传递的视觉形态。

当然,由此创作的代价是《迁徙》的成本非常高,尤其是人力时间成本。在古佳妮的印象中,这应该是国内当代舞作品中体量非常大的一个作品了。

也许每个看过《迁徙》的观众都会有此同感,它是带着不安和危险向我们扑面而来的。古佳妮并不掩饰她对此的着迷,“不安和危险这个部分,应该说在我每个作品中都会存在。”从某种程度来说,这是她对人性欲望的判断,“当欲望带来选择时,人们总是会选择挑战那些在安全舒适范围之外的东西。”而从编舞的专业角度出发,这是她冒险精神的转化。每次编舞她都不想建立只让观众享受舞蹈美感的观演关系,坦白说并不缺这样的作品,她想要更有真实性表达的创作。“这个作品中既有和谐的一面,也有风险和不安的存在。我特别希望能把当下人与社会产生的关联感带出来,也许是焦虑的状态,也许是方方面面的情绪,又或许是一种生存状态。这样和观众建立的关系,才能让他们特别直接地去和自己的经验做连接。”

在《迁徙》中,古佳妮为了呈现更真实的层面,其实运用了很多方式。比如她在同一个画面中置入了不同的情景,有动物的运动,同时也有人类在放置物件、规训物件去建构规则。她希望两个画面在同时同景引发思考,如同阴阳的复合关系,要以辩证的逻辑去看待。最触动心弦的,莫过于她在上面跳华尔兹,下面有一颗舞者的头在跟随她的脚步流动旋转。“这颗头和我的身体是一种怎样的关系?也许它就是我心里延伸出来的那些底层的被掩盖的东西,我把它放在同一个画面中,就被看到了。”

和观众的连接感显然是对古佳妮而言很重要的事。当被问及以上舞蹈动作有何特别意义时,她的回答是“其实并没有”。作品被赋予的只是她的想象,但如何被定义,其实要看观众本身。“这是我想做的东西,能够让人联想到很多可能和他们自己产生关联,或者和他们的经验产生关联,又或和他们曾经看到的产生关联的想象。这对我来说蛮重要的。”换句话说,观众在观看时也可以成为一位创作者。

而和新舞者的交流碰撞,则是古佳妮喜欢在创作时运用的方式。“做创作要变成一个载体,更多地通过创作去展现要表达的内容。我慢慢和新舞者沟通,能了解他擅长或不擅长的,又或他尚未看到自身潜力的地方,我提前看到,慢慢拆解他,让他认识到新的自己。所以每位舞者都有由自身性格和经验带来的他们目前外化身体的表现。”古佳妮喜欢用不同的舞者,就是因为看到了他们内在的这种个性,和他们自身阅历带来的独特性。当然,已经度过磨合期的舞者更便于沟通,但也存在一个弊端,‘太容易把经验带到新作品中”。所以古佳妮的作品,每次都会有一些经过长期磨合的舞者,也会寻找一些特别新的面孔。

王宣淇是和古佳妮合作时间最长的舞者,也是和她一起建立‘-l-口无团”创作组的成员。最初合作时,她们并不合拍,因为古佳妮早期作品偏数学和几何,身体更多为直线条的状态,但王宣淇的柔韧度很好,这是她的先天优势。直到创作《迁徙》时,古佳妮想突破—下自己的创作,不再希望舞者完全按照她习惯的运动方式去做,而是结合舞者自身的优势。《迁徙》中王宣淇下腰倒立走的片段,就是她们开始的第一个创作尝试。

创作《迁徙》的经历,其实也在不断反哺古佳妮的思想创作。某种程度上,她亦在《迁徙》中展开了一场不设边界的流动之旅。“过程中我好像在勾勒不同人的境遇,呈现复杂交织的关系,但因为这几年我也和人不停地打交道,包括来来往往的舞者。好像是我在做这个作品,但反过来最大的心理变化是《迁徙》教会我认识自己。”最直观的,以往古佳妮做作品没有《迁徙》这么长时间,很多事情还算容易解决,但做《迁徙》这三年,每次遇到困境时她都会不停地问自己问题,或者纠结到底还要不要做下去,“有些困境真的会难到让人很难在第二天找到希望。”但就这样带着对自我的不断梳理坚持做下来后,古佳妮发现自己变了。“这是最大的获得,你好像通过一个作品梳理自己,认识自己的局限性,又看到自己的包容性和弹性。以前覺得很多东西不可以接受,但现在对世界的包容度提高了,包括对舞台上创作的表达。其实怎样都可以,哪怕舞者一个走动,只是一个很日常地把裤腿卷起来的状态,我现在都敢放在作品中。”

由此,逐渐有了今时今日《迁徙》的面貌。“最开始带着一种特别强的意念做这个作品,但慢慢放下了很多主观设计,把日常的一种生存状态放到里面,让这个作品变得更加质朴自然。”

古佳妮被誉为业界最具风格化的创作者,她对自己风格的阐释也是基于流动基础上的。“因为我也在变化,每个阶段我都尽可能地认识到自己最真实的部分,不会特意为某种风格做准备,而是不断认识自己,通过作品看见自己。”她打了一个很形象的比方,每次创作长作品她用时还蛮长的,就总有种念了一个研究生或修了一门课的感觉。这种基于作品累积的扎实收获,慢慢汇成真实立体的独属于她自身的气质存在。

如果一定要去形容概括古佳妮的创作风格,也许就是去性别化,这也是她一直在做的事情。《迁徙》中原本有男性舞者,但在他们离开后寻找新舞者的过程中,她发现女性舞者完全可以胜任。重要的不是性别,而是个人性格在作品中的鲜明呈现,这拓宽了《迁徙》表达的纬度。非常高能量的《插销》这部作品,也是完全中性的表达,“不会在里面感受到女性是弱者的状态,完全颠覆你的想象。”在已经有初步构想的新作品中,古佳妮会更多地探索生命力的层面,更多考虑人的生命或动物的生命相互转化的语言,由此去性别化也成为自然而然的事情。

聊到新作品,古佳妮说目前的计划是三月到四月逐步开始排练,大约上半年的时间都会为新作品做准备。她也将在新作品中探索场域和生存方式等与生命力息息相关的存在,但最终还是以视觉和听觉作为她要探索的载体来表达。新作品的名字还在待定,“它还在变化,可能性还蛮多,所以没有马上给它一个定义,定义会框死我自己.还是希望它慢一点生长。”