上海小校场年画春牛图图像特征与民俗心理研究

蒲 娇 张丽婷

中国是世界上最古老的农业国之一,农业活动与天象、气候、季节、物候的关系密切。立春之日标志着一年中重要农耕时节的到来,伴随如“迎春”“打春”的习俗,民间逐渐衍生出当日贴春牛图的习惯。作为传统年画最后一个繁荣阶段的代表,“上海清晰呈现了中国年画消失的历程痕迹”。[1]春牛图作为小校场年画中与日常生活紧密相连的年画种类,真实反映了不同时期民众的生活习惯、审美情趣和关注热点,生动再现了清末至民国初期上海城市的历史风貌,具有深刻的文化内涵。

一、春牛图年画渊源

1.“打春”与“打春牛”

“打春”行为至迟出现于周代,《事物记原》中有“周公始制立春土牛,盖出土牛以示农耕早晚”[2]的记载。每年春季时节,封建社会掌权阶级通常会举行祭田典礼,“牛”在其中是乡土社会象征丰收的重要吉祥物,诸多礼仪风俗围绕其展开。

明正德年间《松江府志》记载,立春前数天,官府衙门会差人扎制纸春牛,骨架为竹篾编就,肚内装有稻谷、麦子、菜籽等农作物种子,外糊彩色纸张,芒神从本地十六七岁身体灵巧、善于歌舞的男子中挑选扮演。立春日早晨,仪仗队伍自府衙出发,鸣锣者行走于队伍最前端负责开道,后随擎依仗执事的差人及吹打演奏者,边走边舞的芒神扮演者及四人抬着的纸春牛位于队伍中部,松江一府两县(华庭县、娄县)的武官佩戴盔甲、穿皂服、骑大马紧随其后,最后是一府两县的文官出场,县官在前,府首殿后。队伍出东门、经紫阳宫,折往西行,过北门,到菜花汀停止。在此摆开阵势,三文、三武共六位长官手执皮鞭抽打纸春牛,待牛肚被打烂后,看是哪类种子先落地,据此占卜当年农作物的丰歉收成。礼毕,官员返回衙门,设春宴、食春饼。此习俗自明代兴起,直至辛亥革命后在沪地持续近六百年。江沪一带民间立春日祭祀芒神习俗略为简单,民间祠堂集会祭祀完毕,饮迎春酒、食春饼、春盘,以求来年风调雨顺,易于田桑。

2.春牛图图像溯源

“打春”“鞭春牛”作为立春日中一项重要节俗延续下来,并且衍生出各类与之相关的民间艺术形式。民间最初出现了一种用以预测当年降雨量及农事收成的雕版印刷春牛图图鉴,常见于通胜①又称“通书”,旧时黄历。或万年历内页中。后被民间年画艺人巧妙运用于年画创作,并与生产生活广泛结合,融入四时节气表、十二生肖、天干地支等物候历法元素,最终形成兼具审美性与功能性,并在民间广为流传的春牛图历画。

年画春牛图起源于何时何地何人无确切记载。据《中国风俗通史·宋代卷》记载:“在不搞‘鞭春’仪式的广大农村,则盛行在墙上粘贴‘春牛图’,以观四时节序。”[3]以此推测,至迟宋代具有视觉图像意义的春牛图已在民间广为流传。清代道光年间顾禄所作的《清嘉录》中,有对农历春节期间的苏州玄妙观庙会描述:“卖画张者聚市于三清殿,乡人争买芒神春牛图。”[4]清代潘荣陛的《帝京岁时纪胜·进春》有云:“立春日,各省会府州县卫遵制鞭春。京师除各署鞭春外,以彩绘按图经绘芒神土牛,舁以彩亭,导以仪仗鼓吹。”[5]可见自宋至清,春牛图不但没有消亡,反而广得民众喜爱。另有文献记载:“立春日,礼部呈进春山宝座,顺天府呈进春牛图。”[6]45进贡宫廷的春牛图与民间相比制作更为考究,其色彩构图需根据立春年月日时的天干地支进行搭配,且每年均由钦天监制定。相比之下,民间流行的春牛图虽也有所禁忌,但不似宫廷有如此多戒律,在视觉体验上更显活泼有趣,图像种类纷繁多样,更贴近民间审美与民俗生活。总之,迟至清中晚期,春牛图类型的历画已在江沪一带普遍流行,且获得各阶层广泛认可。小校场年画发轫于江苏桃花坞,十八世纪末十九世纪初的清嘉庆年间已有年画生产。这一点在春牛图题材年画的图像特征及民俗心理表达方面可得窥见。

二、上海小校场年画春牛图的图像特征

随着打春习俗的历史演进,春牛图的图像特征与文化内涵也发生了变化,所刻画形象逐渐融合不同地域的民俗特征而日益生动丰富起来。各地春牛图年画多以“春牛”与“芒神”作为画面主要符号,然而与北方突出春牛与芒神的主体形象不同,小校场春牛图普遍将二者进行形象弱化、面积减小的处理,但依然将二者设置于画面较为中心的位置。

1.“我现”与“他想”:春牛图画面场景的写实与想象

某一类年画的盛行,无疑与年画艺人依据长期制作与文化经验对题材体裁、内容风格、表现形式等方面的预判和选择,以及作为欣赏者、消费者、购买者等身份的地方民众的审美倾向与兴趣喜好密不可分,二者可被认为是双向选择下的“互惠”结果。换言之,即是年画创作者对消费者审美偏好加以预测后,对某一文化符号、生活场景或民俗活动进行合理的画面再现,这其中既要满足百姓的想象力又要兼顾呈现的真实性,纵然是将自身对事物的理解加以表现,也必须为对方提供合理化的想象空间。

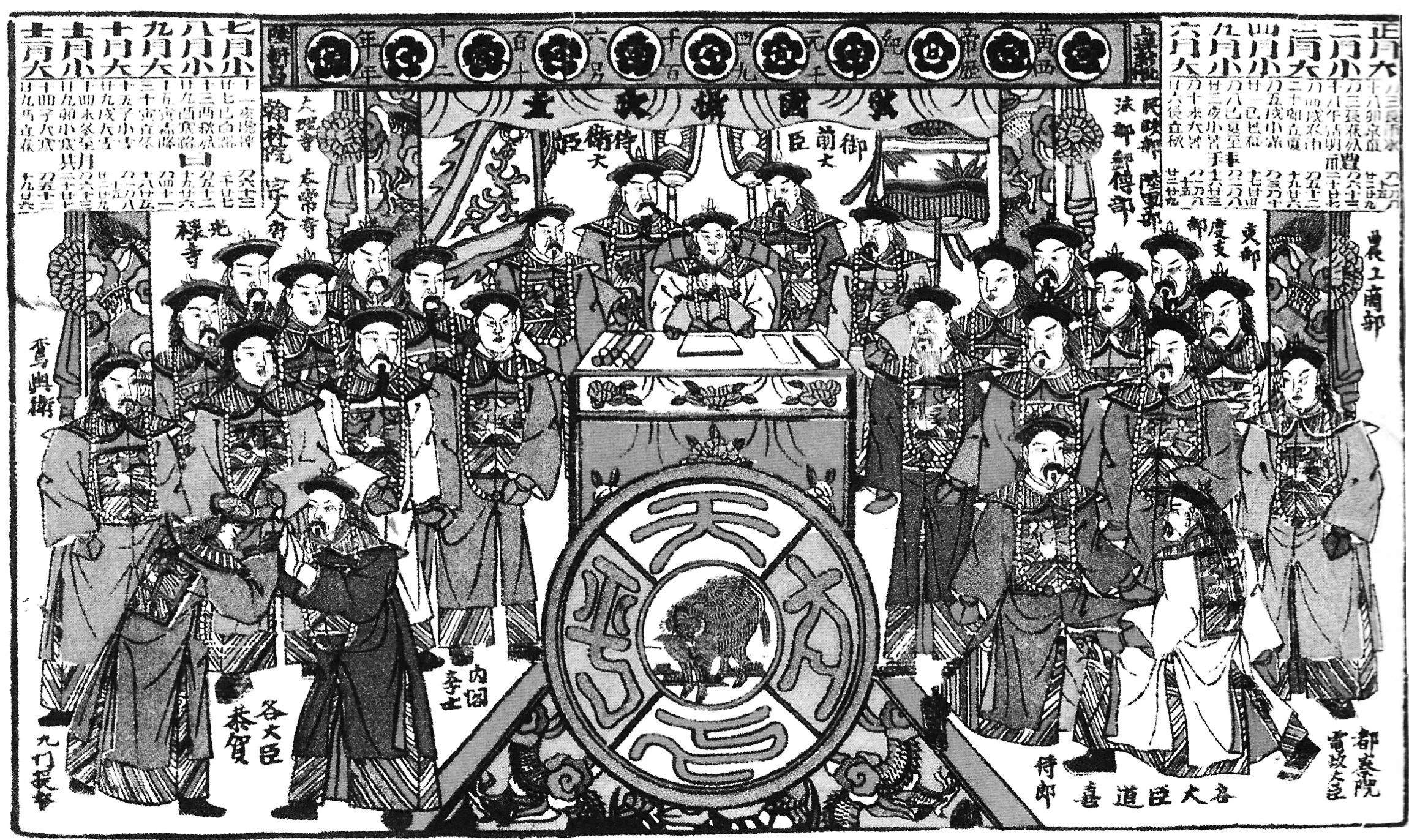

年画艺人的苦心创作与消费者审美之间如何取得平衡,以春牛图为蓝本加以改造的《末代皇帝月历图》(见图1)可说明问题。清宣统三年(1911 )辛亥革命爆发,次年2 月12 日,隆裕太后代溥仪颁布《退位诏书》,溥仪被迫退位,清朝统治结束。根据民众普遍于年前置办年历的习俗,此图无疑在溥仪退位前已印制完成,恰是对清廷尚未覆亡时的一曲临终奏鸣。春牛位于画面最中央下方醒目位置,置于华毯之上,外刻“天下太平”四字篆书。此图中共计有28 人,时年7 岁的溥仪端坐于摄政王载沣怀中,两旁官员根据官职依次按照秩序站立,构图基本呈对称布局。条案周围绕4 人,分别为御前大臣、侍卫大臣各2 名。两侧各有11 名大臣,着补服,戴朝珠,穿朝靴,除画面最前端2组人物略有动作变化,他人动作幅度不大,双手或自然下垂,或手端朝珠,皆表现出肃穆恭谦的朝堂景象。所有人物均在其周旁有官职介绍,画面左侧部分为旧衙门称谓,如大理寺、太常寺、翰林院、宗人府、光禄寺、鸾兴卫①笔者并未查到有关“鸾兴卫”的记载,仅根据画面进行文字转写,待勘误。另有“銮仪卫”一词,为清代为宫廷服务的机构,掌管帝、后车驾仪仗。清顺治元年(1644)设,初沿明制称“锦衣卫”,次年改称“鸾仪卫”。清顺治十一年(1654)厘定品级、员额,遂成定制。据清昭梿《啸亭杂录·銮仪卫》记载:“本朝鸾仪卫相沿明锦衣卫之制而不司缉探之事。”清富察敦崇《燕京岁时记·说象》:“象房在宣武门内城跟迤西,归鑾仪卫管理。”、九门提督、内阁学士等。画面右侧为部分新衙门称谓,如法部、邮传部、民政部、陆军部、度支部、农工商部、督察院、电政大臣等。另有两处仍使用旧衙门称谓,如吏部、侍郎等。左侧前端两名大臣互相朝向对方行打拱作揖之礼,右侧前端两名大臣行请安礼仪,两侧空白处书写“各大臣道喜”“各大臣恭贺”等吉祥语。此外,整体画面设置似为朝堂之上,中间人物身后有象征宫廷礼仪的华盖、执扇、旗等,也有精致的廊柱、绢花作为装饰,整体画面刻画出一派奢华的“伪繁荣”景象。

图1 《末代皇帝月历图》[7]

通过此图不难看出:一方面,小校场年画艺人具备较高的个人素养,体现在对国家各职能部门的了解及其对时事类年画题材的把握与筛选上。纵然不是朝堂的亲历者,却能通过合理化想象,利用画笔描绘的“我现”满足消费者的“他想”,民间艺人在对服饰、姿势、神态及构图设色等细节把握上严谨工细,又与消费者甚为熟悉的春牛图寓意结合,期望天下太平、风调雨顺,从而使年画销量得以大幅度提升;另一方面,作为年画主要消费群体的民众,虽然难以改变束缚千年的“君臣纲”思想,跳脱封建社会制约,但依旧期望通过年画满足自身窥探时事的愿望。无论是何原因,均体现出作为民众的“小传统”向国家“大传统”靠拢的内心诉求。

2.留存与舍弃:“西化”的渗透与表达

在小校场年画的诸多题材中,新闻时事画、时装仕女画与月份牌年画长期占据主流地位。特别是随着石印技术的普及,小校场“月份牌画”逐渐于清末繁荣起来。其创作与春牛图、九九消寒图及二十四节气图等传统历画关系密切,在此基础上催生出各类具有广告宣传作用的年画,对新事、新物、新思想的接受程度较高。如在1905 年以后的春牛图中,表达历法除使用传统的二十四节气之外,普遍引入西方历法的使用方式,如“礼拜”制度。

在《大清光绪三十四年》中,春牛与芒神刻画于中心线,但位置较为下移。芒神为孩童形象,右手手执树枝,左手牵引绳索,位于春牛右侧。芒神春牛之上刻亭阁,悬“四海升平”匾额,内有武财神执元宝单脚踏于聚宝盆上。四周分刻八仙,各显神通于翻滚海上。在《大清光绪三十四年岁次戊申春牛图》中,春牛芒神位置也处于中心偏下,芒神身着花衣头梳两髻,骑于春牛背上,右手扬鞭,左手握绳,憨态活泼。身后有五路财神端坐及若干侍从站立,财神手执金鞭、如意、珊瑚、元宝等法器,侍从表情文者恬淡、武者威严,手执依仗及兵器。两幅作品的创作时间均为光绪三十四年,即1908 年。此年在中国历史上并不平静,各地反抗旧制活动频发,且历经光绪帝驾崩、慈禧太后病逝、溥仪继位等重大事件。因此,通过年画表达对“四海升平”“国泰民安”的美好畅想,无疑是暂时麻痹对社会动荡、时局不稳之忧虑的一剂良药。

3.在场与疏离:符号的堆积与消逝

就目前留存的小校场年画可见,绝大多数春牛图题材年画都将芒神与春牛形象作为组合符号出现,且与历法功能结合紧密。但也有部分年画将春牛与芒神放在较不突出的位置,甚至无芒神、春牛出现却仍被冠以春牛图之名,如《大清光绪三十年春牛图》。但无论有无芒神、春牛符号,只要能传递“一年之计始于春耕”的信息,并将“日历”作为图像符号的中心,冠之春牛图,便合乎民众心理。受生产力发展的限制,人类对季节变化的规律并不能完全了解和掌控,大部分春牛图会在画面重要位置刻画最具物候指导意义的“二十四节气表”。其预测功能不但利于提高农业生产效能,更可对部分恶劣气象进行一定规避。

尽管春牛与芒神总被作为标准化符号强调,其与画面中其他具有指示性、会意性的符号以及文字(某种意义上,亦可作为符号对画面进行补充)之间又具多重意义的组合与调节。这也解释了符号学对于传播学的重要意义之一,即“能够为符号如何在主体间产生意义和误解,提供语言和文化结构上的透视。”[8]人们对于春牛图的认定范围已从原来春牛、芒神的外化“图案”狭义表达,转变为有日历存在就可被认定的内化“精神”广义认可。这也从侧面表达出旧时劳动人民的无奈,明明农业生产主要依靠气候条件,却仍逃脱不了国泰是否民安,天下是否太平的影响,因为社会动荡、朝代更迭对身为社会底层的民众而言依旧是挣扎于水火之痛,唯有以画寄情,表达内心的期望与向往。毋庸置疑,春牛图作为中国农耕时期最具代表性的历画种类,无论春牛与芒神是否作为符号在场,均已内化为带来丰收佳运的符号,与祈祷农事生产紧密连接。

三、春牛图的文化及社会功能

虽然各地《春牛图》在细节上的表现存在较大差异,但都反映出民众文化心理与生活实践之间的密切关系。从传播学角度分析,普遍具有“反身性”特点,即“是从实践中抽象出来,但是反过来可以作用于日常实践,甚至改变日常实践的理论”[9]。民众将关于生活的思考反馈至画面,同时通过画面上的符号与信息反向指导农业生产,这无疑传达出了一种人们对自然、对生活、对人生的思考和对农业、对生产、对实践的“互构性”特征。

1.历画:传递物候智慧

“二十四节气”是中华先民通过长期观察、实践,总结本土天文、地理情况而发明的,在农耕为主的农业社会具有广泛的群众基础,体现了民众对于物候学的深刻理解,具有极高的实用价值,对促进农业生产具有重要意义。春牛图的重要实践功能之一,便是将画面中的“二十四节气”物候体系作为最直观的指示性符号指导农业生产,满足民众基础的使用需求。春牛图中所传递的具有物候特征的时令植物、时令动物也是其作为指示性符号对各自所代表节气的具体表现,是民众的物候认知对行为所产生的潜移默化的影响,即通过某种动植物直接联想到与之相对应的节气,如候鸟、候兽和时令植物花卉等。候鸟也称“玄鸟”,包括燕子、鹤、凤、鸡等。古代的“候兽”主要指麋鹿,因其有按时脱角、孳茸的生理特征,故被认作可指示时间变化的候兽,民间美术中常用的“鹿鹤同春”“鹿头花”等物候题材皆表此义。时令植物符号以桃、柳、牡丹、梅花、松柏居多,不但因为这些植物可昭示不同时节,更取其各自代表的不同文化内涵,例如,桃子象征辟邪高寿、牡丹象征富贵荣华、松柏象征万古长青等。此外,值得注意的是芒神手中所执赶牛之物,北方以牛鞭为主,而在南方以象征春回大地、万物复苏的柳条、嫩枝居多。总之,各种带有物候含义的指示性符号出现在年画中,无不在提醒着人们耕作时节已至。

2.装饰画:祈福愿望的全面满足

春牛图中通常会表现出与农业生产的密切关系或对农业兴旺的直接祈求,其中乞求农事生产风调雨顺便是第一诉求,但小校场春牛图还将满足民众精神层面的愿望与诉求作为其基本功能。这种满足表现在两个层面上,层面一为对全部愿望的满足,层面二为对全部人群的满足。前者表现为,除了对农业丰收的期望之外,民众往往还会将其他心愿一同增添至同一年画中,如对发财、消灾、祛疾之类的美好诉求。在《光绪三十年甲辰财神春牛图》中,画面集合民间认可度较高的财神,如文财神、武财神,五路财神、招财、进宝等,民众希冀来年财源广进、富贵吉祥。通过马生双驹来期望畜力增加、六畜兴旺,也有通过天喜星下凡送喜、利市天官送财等场景,将人们对健康、发财的期望全部纳入其中。后者表现为,不同信仰、不同审美、不同阶层、不同教育背景的群体在春牛图上的选择。如在《光绪三十五年罗汉春牛图》中,除绘制春牛与芒神外,并绘有春官,中心位置绘阿弥陀佛,两侧有十八罗汉,并书写“色即是空空即色”“心原成佛佛原心”字样,此类春牛图或与佛教信众的选择有一定匹配。总之,春牛图作为一种最贴近民众生活的文化创造,其创作的最初目的是保证其所发挥的“物”的价值,即在满足人们对生物性的存在要求——对农业生产的指引与对丰收的良性心理暗示之上。随着时代进步与社会意识形态的转变,其针对“异人”对“异物”的需求又进行了完善与扩展,以此实现各自愿望的全面满足。

3.新闻画:参与实事讨论

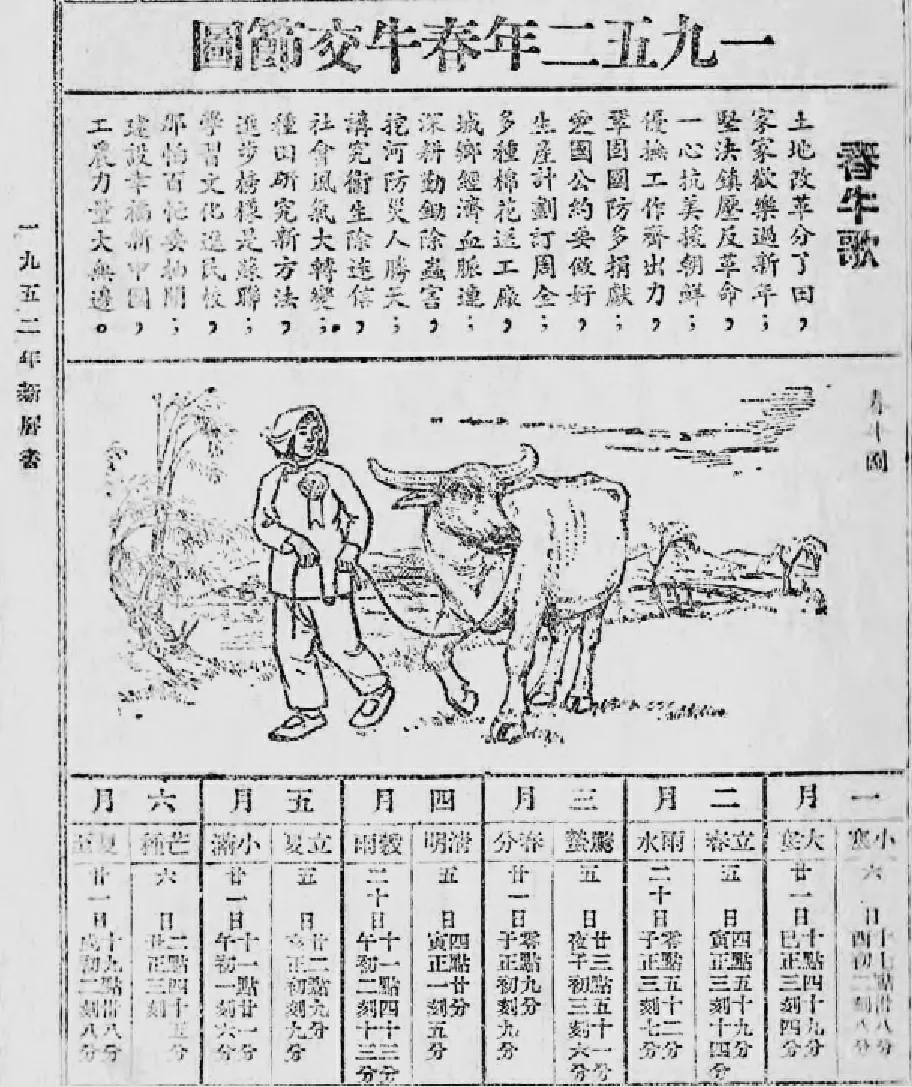

历代掌权者都十分重视农业生产,故而在面对拥有广泛群众基础的春牛图时,官方不但将其作为传播来年节气、气象、收成信息的指导手册,同时也将自身的意识形态融入其中,以画传意,表达自身政治观念。除了《末代皇帝月历图》《中华大汉民国月份牌》等一些反映民国末年社会巨变的时事作品之外,也有很多艺人利用月份牌画的表现形式创作了一批表现新中国初期沸腾生活的画作。虽然也有学者认为,小校场年画在民国初年已经消失,但本文认为,抛开制作工艺的差异,春牛图的影响力至少延伸至新中国建立初期的年画,并且春牛图题材的年画创作也传承至今。在传统年画中,芒神以青年男性或男童为主,但在新中国建立初期的部分年画中,有将芒神刻画为女性,将春牛用新式生产工具“铁牛(拖拉机)”代替的现象。如在华东人民出版社《一九五二年新历书》所印制的《一九五二年春牛交节图》(见图2)中,芒神为胸戴象征劳动光荣大红花的女性形象,手牵牛绳引其行走乡间,远处隐约可见农村田舍。此时,芒神已经完成从“神”向“人”的转变——一名社会主义新中国劳动妇女形象,体现出中国妇女的社会地位所发生的根本性变化。图中《春牛歌》不再局限于吉祥话语,而是传达包括“土地改革”“镇压反革命”“抗美援朝”“巩固国防”“讲究卫生”“学习文化”“除迷信”“深耕勤锄”“挖河防灾”在内的一系列指导生产生活、宣传社会移风易俗、宣讲政策法规的新时代思想。从民俗活动道具到政治动员工具,春牛图在社会中所扮演的文化角色悄然改变,不仅展现了艺人们力图以新题材、新内容改造传统月份牌画的可贵尝试,也反映出努力融合于时代、渴望不被时代抛弃的良苦用心。

图2 《一九五二年春牛交节图》[10]

四、结语

春牛图作为旧时农业社会的产物,应立春日“鞭春牛”习俗而生,体现了劳动人民对风调雨顺、丰收太平的期盼。迫于对生活的需求,人们主动去关注自然、了解自然、利用自然,用自然变化规律服务自身生产生活,并由此形成了独特的物候信仰观念。民众根据自身对历法、神灵、天地与生活、生产、信仰的理解,通过最具典型性的农耕文明视觉符号进行表达,不但体现了民众对物候学的深刻认知、对美好生活的向往,甚至成为不同历史背景下政治观念的重要载体。但归其根本,民间美术所表现出的艺术的内涵、民俗的过程和生活的体验等主要特征也是大众集体文化性格的重要表征之一。对物质需求而言,主要聚焦在如何尊重天道,继而达成生存繁衍的愿望。对精神需求而言,主要聚焦在如何抒发内心与对生活的向往上。总之,人们关于生存、安全、社交、尊重、自我实现的心理表达,在春牛图中皆有深刻呈现。与其他产地相比,上海现存小校场年画数量并不乐观,但仍可以反映出在晚清这一充满裂变的时代中,上海乃至全国整体社会风貌的急速变迁,这在影像记录匮乏的年代,无疑是保存和记录清末上海社会生活的重要史料。