新疆W县村民参与塑料污染源头减量化治理意愿研究*

万 翼,菊春燕,李 莉,魏 鹏

(新疆农业大学公共管理学院(法学院),乌鲁木齐 830052)

0 引言

塑料作为一种重要的基础材料而被广泛运用于人们生产生活之中。随着我国社会、经济和科技的迅猛发展和城乡一体化进程不断深化,村民的生活质量不断提高,对生活品质的要求也显著提高,继而越来越多的塑料制品进入市场[1,2]。由于不规范的生产、使用和处理方式在造成资源浪费的同时会污染环境形成塑料污染,更甚会威胁村民的健康安全[3]。当前我国塑料垃圾在生活垃圾总量占比中仅次于厨余垃圾,并持迅速增长之势[4]。对于农村而言,农用塑料薄膜则是亟待解决地塑料污染之一。从历年来的统计年鉴来看,该县的主要产业为旅游业且第三产业的产值大于第一产业和第二产业产值之和,但其农用塑料薄膜的使用量却从2000年的960 t急剧增长到2018年的8 785t,在近20年的时间内增长近9倍,平均使用量每年增长近50%[5]。然而随着经济社会的发展和人均收入的不断增长,村民的消费水平不断提高,对塑料制品的消费量也随之不断增加,有研究发现在2019年W县的生活塑料垃圾在生活垃圾中的占比已达到16.6%[6]。鉴于我国塑料污染治理形势的严峻性,国家在2020年频频制定实施塑料污染治理相关政策和法规,要求持续改善环境质量,加强塑料污染治理,推行塑料废弃物减量化、无害化,以确保资源化利用的最大化。因此,塑料废弃物源头减量不仅可以提高塑料废弃物的循环利用率也可以降低塑料垃圾对环境的污染,是治理塑料污染的有效途径。

现有相关研究均表明,村民在人居环境整治各个环节中均起到不可忽视的作用,而塑料污染治理则是其中的关键部分[7,8]。村民参与塑料污染源头减量化治理,即指村民尽量避免购买一次性塑料制品、重复多次使用塑料制品以及村民对废弃塑料制品循环回收再利用等。村民作为塑料污染源头减量化治理的具体实施者,只有了解清楚制约村民参与源头减塑意愿的因素才更有利于塑料污染治理工作的实施与推进。我国在生态环境治理方面所出台的多项政策法规中均对公众参与机制做了相关说明,要求不断加强公众参与的力度与强度[9]。但在现实情况中大多地区并没有依规实施公众参与这一制度,使公众参与流于书面、流于形式。新规多会打破村民已养成多年的生活习惯,由于缺乏村民的参与,致使在政策的制定和实施过程中忽视了村民内心真正的诉求,继而导致多数村民对于政策的了解程度不够,对政策有抵抗心理[10]。继而导致我国早先制定的塑料污染治理政策推进较为缓慢,塑料垃圾出现不减反增的现象。

随着我国生态文明建设的不断推进,已有部分学者对生活塑料污染治理进行了一定研究。在诸多研究中,学界偏向于对塑料污染治理相关政策本身以及执行过程进行分析研究找出存在的问题[11]。王瑞波等学者将研究视角放在农用薄膜减量化治理上[12];Zhou和张文静等学者则更专注于对塑料包装废弃物治理[13,14]。因此,总的看来当前研究仍具有以下局限:①研究视角上,学者们对塑料污染治理的研究多停留在宏观层面,多以各级行政部门为切入点,而在微观视角上针对村民参与的研究相对缺乏。②研究方法上,当前研究多使用定性分析,缺乏定量化的研究。③研究内容上,现有研究多集中于塑料薄膜污染治理,而缺乏对农村整体塑料污染(生产+生活)源头减量化治理研究。④研究区域上,多集中在我国中东部等经济社会发达地区的农村,而针对经济欠发达的西北地区的相关研究较少。基于此,文章从村民参与这一微观视角出发,对计划行为理论进行拓展,以定量+定性的方法对新疆W县的农村塑料污染源头治理进行探究,以期为新疆农村地区更好地推进塑料垃圾污染治理政策提供相关理论依据。

1 研究设计与方法

1.1 理论背景及研究假设

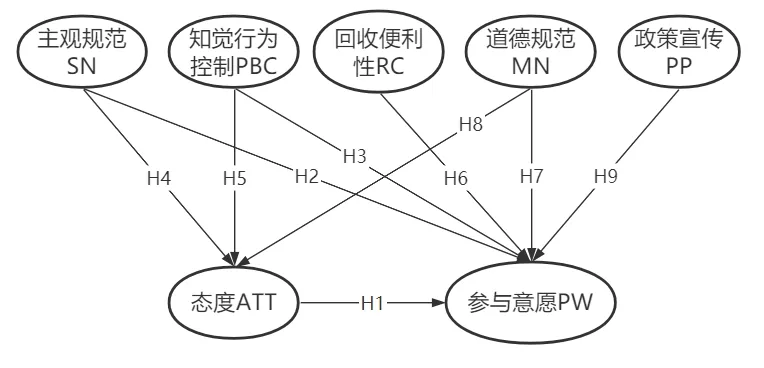

计划行为理论(Theory of Planned Behavior,TPB)是基于Fishbein和Ajzen于1975年共同提出的理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)而逐步优化和完善起来的,用以更好地诠释人的行为意愿。该理论主张随着个体的态度、主观规范和知觉行为控制的变化,其行为意愿也会随之发生相应的转变。其中,态度即村民在面对某一行为时所迸发出的正面或负面的情绪,积极的态度会鼓励个体参与到这种行为,而消极的态度可能会阻碍其参与该行为。即村民对参与源头减塑的态度愈积极则其越愿意参与其中。主观规范即意为个人对施行某项行为的意愿会随其所处周遭环境给其所造成的压力而改变,这种压力是由亲属、友人、街坊邻里等周围对自己比较重要的人所带来的。即村民所感知到的社会压力越大则其参与塑料污染源头减量化治理的意愿越强烈。知觉行为控制即个人自身于某个行为意愿的控制,其对自身行为意愿的控制力度愈大,知觉行为控制越高。即村民对塑料污染源头减量化治理的感知越简单、越容易掌控则其参与的意愿越强烈[15]。同时,相关科研成果显示,主观规范和知觉行为控制会通过影响村民的态度从而间接对村民的意愿产生影响[16,17]。因此,基于计划行为理论提出以下假设。

H1:村民的态度正向影响其参与塑料污染源头减量化治理的意愿。

H2:村民的主观规范正向影响其参与塑料污染源头减量化治理的意愿。

H3:村民的知觉行为控制正向影响其参与塑料污染源头减量化治理的意愿。

H4:村民的主观规范正向影响其参与塑料污染源头减量化治理的态度。

H5:村民的知觉行为控制正向影响其参与塑料污染源头减量化治理的态度。

随着研究的不断深化,绝大多数的科研成果充分证明该理论能够对村民个体的行为意愿进行更好地阐释说明与推测。然而,国内外也有学者对该理论产生一定的质疑,认为个体的行为意愿不仅仅只受这三个方面因素的影响,还受其他因素的影响,应根据研究的实际情况对计划行为理论进行具体分析并做出一定的修正,将相关可能制约个体行为意愿的影响因素添加到不同的研究中,以便更好地在不同领域的研究中对村民的行为意愿做出更精准的探究与解释。

基于此,学界也衍生出了许多的计划行为理论扩展模型,并取得了诸多研究成果。如Farhana Khan将回收便利程度以及道德规范等因素与计划行为理论之中的3个变量相结合,架构出新的理论分析框架对巴基斯坦消费者处理塑料垃圾的行为意向进行研究,并通过实证分析发现新增的变量对个体的参与意愿具有积极的正向影响[18]。Wang也在计划行为理论框架的基础上增加可能影响消费者消费可循环快递包装意愿的变量,以此对制约消费者使用可循环再利用的废弃快递包装的意向及行为的影响因素进行定量分析后所得结果显示:知觉行为控制、便利程度、主观规范、道德规范和态度对不同年龄段的消费者都具有正向且积极的影响作用[19]。基于此,作出以下假设。

H6:回收便利性正向影响村民的参与塑料污染源头减量化治理的意愿。

H7:村民的道德规范正向影响其参与塑料污染源头减量化治理的意愿。

H8:村民的道德规范正向影响其参与塑料污染源头减量化治理的态度。

通过对现有研究进行梳理时发现,政府对某一项政策实施的宣传工作也对个体的行为意愿具有一定的影响[20,21],因此在研究的理论分析框架中加入“政策宣传”这一变量,认为政府对政策宣传力度越大,宣传范围越广,村民越愿意参与到塑料污染源头减量化治理中去。基于此,作出以下假设。

H9:政府的政策宣传正向影响村民参与塑料污染源头减量化治理的意愿。

因此,基于TPB模型并结合其他学者在研究中所证实对村民行为意愿具有影响的因素,架构出用于解释制约W县村民参与塑料污染源头减量化治理意愿的影响因素的理论分析框架,如图1所示。

图1 理论分析框架

1.2 问卷设计与数据来源

1.2.1 问卷设计

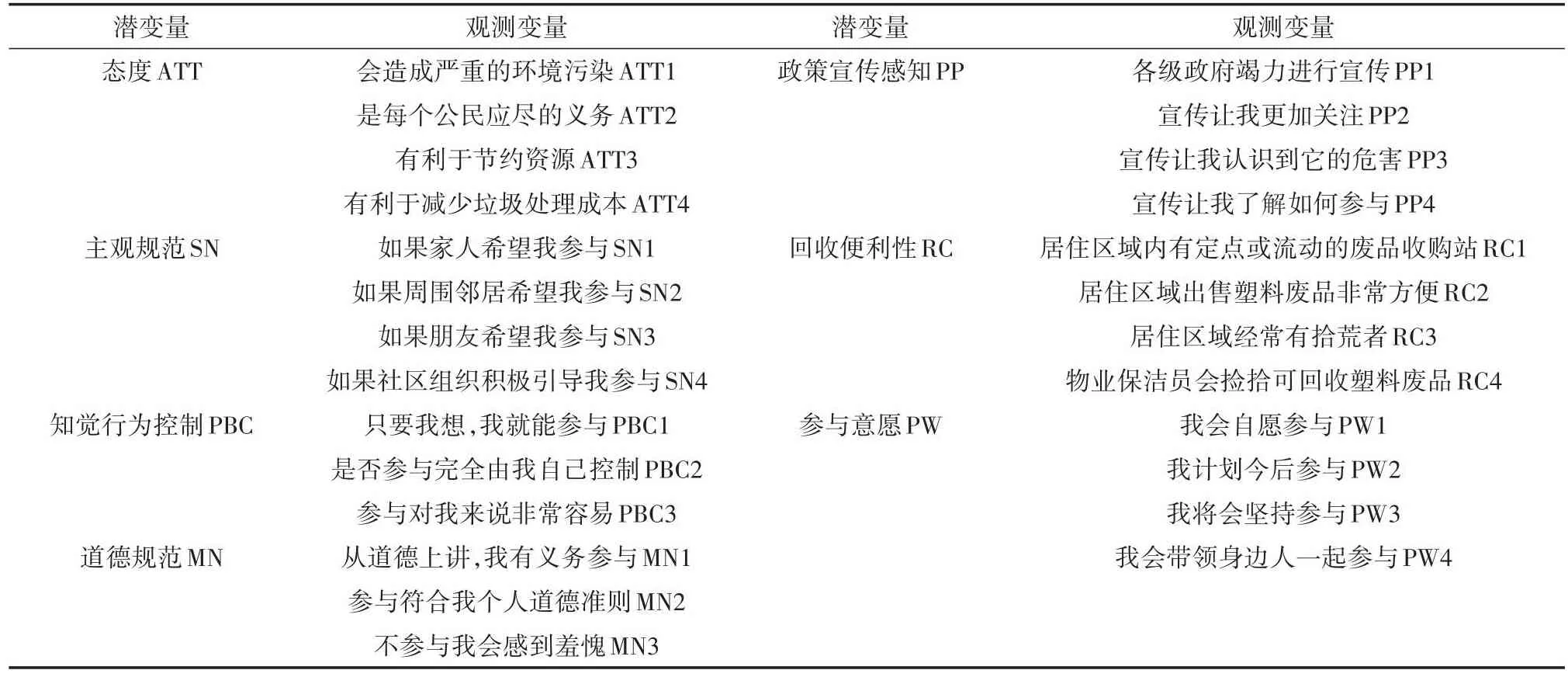

该研究中涉及多个变量,在诸多变量中,除人口统计学特征的相关变量可以直接获取外,其他变量均需要借助相应的量表进行衡量。以国内外研究村民参与意愿所涉及的量表为参考制定出适用于该研究的量表(表1)。该问卷的前4个测量题项主要针对受访群体的个体特征加以调查,如性别、年龄段、学历状况等。中间22个测量题项则是整个问卷的主体部分,主要针对影响村民参与塑料污染源头减量化治理的因素进行设计,一共包括6个变量。除态度、主观规范和知觉行为控制是结合理论本身所设置的变量外,还借鉴了Kumar[22]和刘文婧[23]等专家学者在进行相关研究中所设置的题项,并根据研究实际确定最终的观测变量。最后4个题项则着重对受访对象对于参与塑料污染源头减量化治理的意愿进行相关题目设置。

表1 塑料污染源头减量化治理中村民参与意愿的观测题项

除第一部分外所有测量题目皆使用Likert-5阶赋分法,1~5意为由非常不同意逐步递增到非常同意。为确保问卷的合理性,在设计完成后通过问卷星向当地从事环保的社会组织工作人员、高校环保社团的志愿者以及从事相关研究的专家老师发送问卷30份,在检验完后,在将问卷中所有因子载荷值低于0.5的观测题项剔除的基础上与从事该项研究的专家老师们共同对管测题项以及表达方式进行修改并得到最终问卷。

1.2.2 数据来源

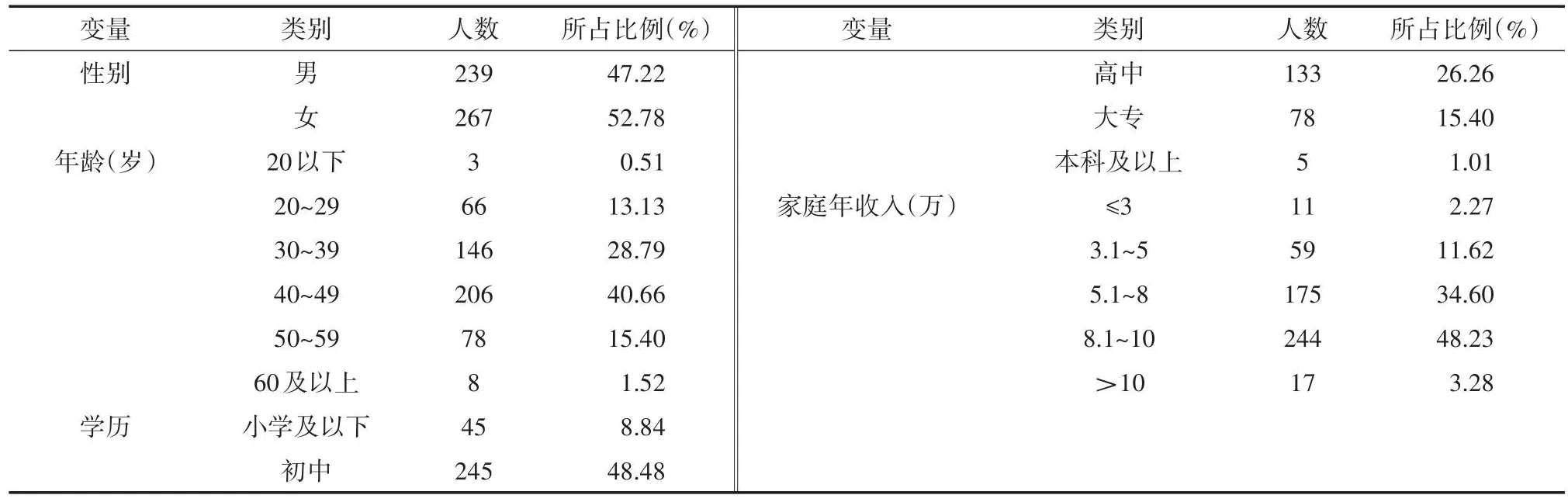

文中所涉及的数据均基于2020年在协助学校某课题组在W县的随机入户调研的同时调研所得,为保证所得数据的精准度和有效率,所有问卷均为面对面访谈的形式所做。该调查一共收回调查问卷525份,在问卷全部回收后,再次对问卷进行审核,发现有的存在逻辑错误或是所有题目的选项一致等情况都视为无效问卷,最后获得有效问卷506份,问卷的有效率高达96.38%。在有效的506份问卷中,受访的男性和女性分别占47.22%和52.78%,比重较为平均;受访者的年龄以中年群体为主,40以上的人群占57.58%;参与调查村民的平均文化素质较低,83.6%的被调查者的文化水平在高中及以下;超过51%的村民的年收入超过8万,收入普遍较高(表2)。

表2 样本基本特征

2 结果与分析

2.1 问卷信效度检验

问卷共设计22道题目对可能制约村民参与塑料垃圾源头减量化治理意愿的因素进行测量。经过SPSS26.0测算,所有题项整体的Cronbach's α为0.961,KMO为0.953,两个值都超过0.9的标准值,说明这22个题目具有极强的一致性、可靠性和稳定性。通过对量表内所有测量题目依次进行探索性因子分析后,各观测题目的因子载荷值高于0.7,且所有变量的Cronbach's α值都超过0.8的标准,收敛效度(AVE)均大于0.5[24,25];组合信度(CR)均大于0.8。各观测题目的因子荷载值及信效度检验结果均陈列于表3。其次,运用Amos 24.0对图1中所假设的理论模型进行检验,结果如表4,所得结果中所有关键性的指标都达到参照圭臬,说明该结构方程模型整体的适配度和拟合优度较为理想,可以进行模型测算。

表3 模型信度、效度检验

表4 模型适配度检验

2.2 假设检验结果分析

基于表5模型估算结果来看,村民的态度以及主观规范均在P<1%水平下对其参与塑料污染源头减量化治理的意愿产生显著的正向影响,影响系数分别为0.845和0.388,是对村民参与意愿影响最强的两个因素,基于此,假设H1和H2被证实。村民的知觉行为控制在5%的水平上显著影响其参与塑料污染源头减量化治理的意愿,路径系数为0.275,因此假设H3得到证实。其次,主观规范、知觉行为控制和道德规范分别在1%和5%的水平上正向影响村民参与塑料污染源头减量化治理的态度,进而间接对村民的参与意愿产生影响,路径系数分别为0.332、0.268和0.195,假设H4、H5和H8俱得以印证。村民的道德规范和其对政策宣传的感知均在不同程度上正向显著的影响其参与塑料污染源头减量化治理的意愿,路径系数分别为0.195和0.167,H7和H9得以验证。而H6没有被验证,回收便利性反向影响村民的参与意愿,即村民民回收塑料废弃物越困难其参与的意愿反而越强烈。综上而知,对村民参与塑料污染源头减量化治理意愿的影响由强到弱分别是态度>主观规范>知觉行为控制>道德规范>政策宣传感知。

表5 模型检验

2.3 讨论

根据现有研究可知,2008年所颁布的“限塑令”政策忽略了公众这一政策的实施主体之一,致使公众的参与不足,也是造成该政策的实施效果欠佳的根本原因[26,27]。因此,从村民参与的角度出发进行探究,通过定量研究识别出制约村民参与塑料污染源头减量化治理的主要因素,为研究塑料污染治理提供新的研究视角。其次,在架构分析制约村民参与意愿的影响因素的理论模型时,基于现有研究成果将计划行为理论进行相应的扩展补充,有望丰富计划行为理论内容的同时,也希望对村民参与塑料污染源头减量化治理的意愿及其影响因素有更好的进行阐释。

实证结果表明,村民的态度和主观规范对其参与塑料污染治理的意愿影响程度最强,这与Gao[28]和Raziuddin[29]等学者的研究成果高度吻合,表示W县村民对塑料污染源头减量化治理的态度是积极的。同时,村民容易受家人、邻居、朋友等周围人群的影响,来自与之生活息息相关的熟人间所产生的社会压力能够在较大程度上促进村民的参与意愿。同时,村民的知觉行为控制正向显著的影响其参与的意愿,指村民对自己“减塑”、“限塑”和“禁塑”行为控制能力的感知,认为政策的实施不会破坏其日常生活,是在他们的可控制的范围之内[30]。其次,村民在了解清楚塑料垃圾对生态环境的破坏后,会加深其内心的认同感并激发其道德意识,村民强烈的道德意识会促使其更加愿意参与到塑料污染源头减量化治理中去[31]。主观规范、知觉行为控制和道德规范不仅能直接影响村民的参与意愿,还能借由影响村民的态度间接的影响村民的参与意愿[17,32]。各级政府的政策宣传度对村民的参与意愿具有明显的正向影响,表示随着政策宣传的广度不断扩大和深入,村民的参与意愿也会随着愈加强烈,这与曹星[33]和徐林[34]等相关的研究结果相契合。透过调研可知,虽然村民对于塑料污染源头减量化治理的参与意愿很强,但在落实减塑行为方面却显得极为消极。主要表现在,居民对一次性塑料制品的消费并没有减少;其次,村民鲜少循环利用塑料制品而是直接丢弃;最后,对塑料制品进行回收售卖的村民也是寥寥无几[35,36]。

最后,研究还发现回收便利性未对村民的参与意愿产生任何影响,这与社会、经济和科技的飞速发展存在着必然的联系。2017年自治区环保厅与其他相关部门共同对研究区域所在市各区县废弃物再生利用行业的整治有关,此次行动着重对“五废行业”集散地进行专项治理整改,关闭清退多家“五废”再生利用公司,导致废品收购站的数量锐减,废弃品收购从业人员数量也急剧减少,村民售卖塑料废弃物变得困难,进而不愿意对可再生利用的塑料废弃物进行回收。同时,由于城乡一体化进程的不断推进,当地村民除务农外还从事经营性活动、外出务工等,繁忙的务农和工作,致使村民没有时间和精力对塑料废弃物进行回收。且由于塑料废弃物的廉价性,导致大部分村民不愿意对其进行回收再售卖而是直接丢弃,且对其产生抵抗心理[37,38]。除文中所涉及的因素会影响村民参与意愿外仍有其他心理层面或外部环境等相关因素能够对村民的参与意愿产生影响,有待今后进一步研究补充与完善。

3 结论

文中基于现有研究对计划行为理论进行补充扩展,并构建出新的理论分析模型对W县村民参与塑料污染源头减量化治理意愿的影响因素进行探究。随后,结合结构方程模型对理论分析模型进行测算,结果如下。

(1)村民的态度、主观规范和政策宣传对村民参与塑料污染源头减量化治理意愿的促进作用最强;

(2)知觉行为控制和道德规范也对村民的参与意愿起积极且显著的影响作用;

(3)主观规范、知觉行为控制和道德规范不仅能直接影响村民的参与意愿,也能透过影响村民的态度间接对村民的参与意愿产生正向影响;

(4)回收便利性对村民的参与意愿产生负向影响,即对可循环利用塑料废弃物的回收愈便利,村民的参与意愿反而愈低。

4 建议

目前,W县的塑料污染治理尚处在起步阶段,这一阶段的首要工作就是对相关政策进行宣传教育。针对不同群体采取不同的方式和渠道对不同的内容进行有效宣传,利用“传统+新媒体”的模式,多位一体地对塑料污染治理进行宣传,以此培育村民的亲环境行为并激发其参与意愿。

(1)通过宣传教育使村民认识到源头“减塑”的必要性,从心底认可、了解和掌握源头“减塑”相关政策,以提高其参与的意愿。通过宣传使村民认识到参与源头“减塑”所能带来的正面效益,以及村民参与对塑料污染源头减量化治理的重要性,以培育其个人道德规范,进而促进其参与的意愿。

(2)还应加大对身边积极参与源头“减塑”的村民进行表彰以及宣传,以促使社会规范力量的形成。当村民认识到自己身边的人都纷纷开始进行“减塑”行为时,自当不敢落于人后,亦或是迫于社会舆论压力而不得不参与源头“减塑”,进而提升村民的参与意愿。

(3)各级政府与村民之间应架构起良好的对话机制,在环境政策制定和实施阶段既能规范政府行为,保证了政府工作的公开性与透明度,又能让村民切身参与其中,充分地表达其诉求与意见,使其对政策内容有跟深入的理解。在政策执行过程中让村民充当督察员,在行使权力前必先规范其自身行为,以此降低村民的对抗心理,提升其参与意愿。