β-受体阻滞剂转复房颤射频消融术后早期复发1例

钟熠 刘晓桥

(贵州医科大学附属人民医院心内科,贵州 贵阳 550002)

房颤射频消融术后的早期复发是指房颤经导管射频消融术后3个月内出现持续时间>30 s的快速性房性心律失常。早期复发并不一定意味着手术的失败。房颤射频消融术后早期复发药物转复,文献[1-2]报道多使用胺碘酮、普罗帕酮等抗心律失常药物,而应用β-受体阻滞剂控制房颤射频消融术后早期复发国内却鲜有报道。本文为1例射频消融术后早期复发患者,应用大剂量β-受体阻滞剂配合抗焦虑助眠药取得了良好的疗效。现报告如下。

1 病历资料

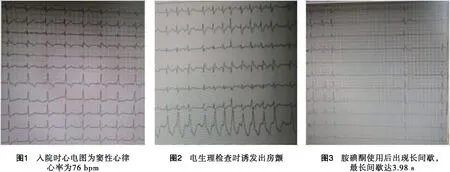

患者女性,56岁,因“阵发性心悸5年,加重1年”于2018年10月26日入院;既往史、家族史无特殊。入院体格检查:T:37.0℃,P:76次/min,R:20次/min,BP:120/70 mmHg,神志清楚,心率76次/分。律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。辅助检查:入院心电图:窦性心律,完全性右束支传导阻滞(图1)。入院后心内电生理检查示:阵发性房颤诱发并完全性右束支传导阻滞(图2)。食道超声:左房及左心耳内未见血栓声像。心脏彩超:左房增大(LA35.7 mm),其余房室形态结构及各瓣膜形态及活动未见异常;EF:66%。肺静脉—左心耳CT:双侧肺静脉形态及连接未见明确异常。左心房增大;左心房及左心耳未见附壁血栓征象。入院后第4天(2018年10月30日08∶26~12∶22)行射频消融术(术式为双侧环肺静脉隔离术):穿刺左锁骨下静脉、右股静脉成功建鞘,送入冠状窦及心室电极。经右股静脉途径行房间隔穿刺送两根长鞘入左心房,行选择性肺静脉造影。送入盐水灌注消融电极及LASSO电极。在Carto系统引导下沿双侧肺静脉前庭环形消融,消融过程中反复发生房颤,经肺静脉与左房实现双向电隔离后房颤终止,反复心房刺激,未再诱发出房颤。判定即刻手术成功,安返病房。术后20 h(2018年11月1日09∶05)患者感心悸,心电监护提示:房颤合并快速心室律,心率120 bpm,立即予普罗帕酮70 mg缓慢静推,后给予普罗帕酮缓慢静滴(1 mg/min·kg)1 h后转为窦性,心率75 bpm。此后1个月患者一直处于精神极度紧张状态,夜间入眠困难,常因声光刺激而诱发房颤(比如查房时医生稍大的声音、邻床小孩的哭闹声及夜间同房病人的开灯等),心室率波动在110~150 bpm之间,每次发作持续最长时间达6 h,每日发作2~4次,于心电监护上发现其发作常为房早引发。治疗上先后给予了普罗帕酮(静脉应用为上海信谊金朱的盐酸普罗帕酮注射液;口服为心律平)、胺碘酮(静脉用可达龙),同时于房颤复发的第3天(2018年11月4日)开始每晚加用艾司唑仑1 mg。其中普罗帕酮使用6 d,期间最大滴速为1 mg/min,日最大剂量:静脉365 mg、口服150 mg,6 d静脉应用总量达1 460 mg,口服总量达950 mg,疗效不佳,房颤持续反复发作,换用胺碘酮,胺碘酮仅静脉使用1 d,最大滴速为3 mg/min,日总量为1 200 mg,房颤仍未控制,且出现了长间歇,最长达3.98 s(出现长间歇当晚即安置临时心脏起搏器,7 d后拔除)(图3),患者感头晕、黑矇。后进行全科讨论(2018年11月8日)一致意见:换用β-受体阻滞剂。次日开始泵入艾司洛尔(最大的滴速为0.067 mg/min·kg),并同时口服琥珀酸美托洛尔47.5 mg(后1片/d),10 h后转窦,心率波动50~55次/min,第3天因心率较慢(<50次/min)停止泵入艾司洛尔,琥珀酸美托洛尔加量,每日口服71.25 mg。窦性心律维持6 d后再发房颤。在继续口服琥珀酸美托洛尔剂量不变的同时再次给予艾司洛尔0.03 mg/min·kg泵入后3 h转窦,维持静脉用药,每天偶有复发,因患者的睡眠质量仍差,于2018年11月16日换用强效助眠药酒石酸唑吡坦片5 mg睡前口服,且将艾司洛尔泵速逐渐下调至停用(艾司洛尔使用8 d,日最大量为4 g,总量为20.5 g),将口服β-受体阻滞剂调整并逐渐加量为酒石酸美托洛尔150 mg/d,患者的房颤复发次数明显减少,约1次/3~4 d,每次持续时间缩短,约10~30 min。于2018年12月12日出院。院外继续口服酒石酸美托洛尔150 mg/d,利伐沙班5 mg/d,并同时每晚口服艾司唑仑1 mg。房颤仅偶有发作,出院至今9个月共发作3次,诱因均为情绪波动,持续约10 min左右自行转窦。

2 讨 论

近年来,尽管房颤导管消融治疗的地位有了进一步的提高,但其较高的术后复发仍然是一个有待解决的临床热点问题。虽然房颤消融术后的早期复发并不代表手术的失败,但多预示着晚期真正意义上的复发几率会上升,这可能与快速房性心律失常导致心房自主神经重构有关,而重构又容易导致房颤,即房颤致房颤的作用[3]。

房颤消融术后的早期复发的机制较为复杂,包括射频消融所致的电活动变化形成新的折返环及异位兴奋灶、热活动致炎症反应、儿茶酚胺的大量释放、对自主神经调节功能的影响等[4],其中研究表明有10%~30%房颤消融术后早期复发与自主神经系统调节失衡有关。有动物实验研究表明在正常犬心房不同位点,于心房不应期给予高频电刺激可诱发房颤,该效应可被β-受体阻滞剂所减弱,被胆碱能受体阻断剂阿托品所消除,提示自主神经系统中的交感及副交感的平衡在房颤发生或复发中具有重要作用[5]。

本例患者表现为对β-受体阻滞剂联合抗焦虑助眠药的高度敏感和基本符合交感性房颤,唯一不同的是本例患者无器质性心脏病。因此,本作者根据本例患者临床特征并结合文献[6]复习,是否可从理论上作如下推测:(1)从生理上心脏作为靶器官同时接受了交感神经及迷走神经的双重支配,无论整个神经系统发生何种结构或功能变化(如本例患者射频消融虽是一个消除房颤的手段,同时也会造成神经递质的大量释放,短时间内也可能会导致心房自主神经系统的重构,而需要一定时间的重新平衡),最终会造成交感神经与迷走神经张力的失衡;(2)Coumel认为的某些房颤(或术后房颤的复发)特征性的表现为迷走神经兴奋性或交感神经兴奋性,则有可能是两类神经系统对房颤的极端形式[7]。