晚期癌症患者常规治疗联合免疫治疗的卫生经济学评价

曹 磊 张伟娜 朱蔚友*

(1 江苏省宿迁市第一人民医院肿瘤科,江苏 宿迁 223800;2 江苏省人民医院肿瘤内科,江苏 南京 210029)

免疫检查点是一组介导免疫调节的重要分子,作为抑制性分子控制T细胞应答。免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitors,ICIs),如PD-1、PD-L1、CTLA-4,在多种肿瘤的治疗中显出了显著的疗效[1],在临床上被简称为“免疫治疗”。针对晚期癌症患者的治疗中,多药联合具有协同效应,因此“免疫治疗+”的模式也备受重视、不断探索。2018年是中国免疫治疗元年,国内医疗机构先后开展免疫治疗,尤其是在晚期复发转移性癌症病人群中[2];作为比较新颖的治疗,其疗效与安全性值得关注,而经济成本与效益等卫生经济学评价[3]相关问题常被忽视。本研究目的在于研究分析“免疫治疗+”策略对晚期癌症患者的临床获益及卫生经济学评价,包括长期结局与经济负担。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入2019年1月至2020年12月,在我科就诊的复发、转移性晚期癌症患者,接受免疫检查点抑制剂治疗,并且联合化疗、放疗或抗血管生成治疗,对相关资料进行回顾性分析。共纳入36例患者,治疗前:ECOG评分为0~2分,血常规、肝肾功能、心电图、甲状腺功能无明显异常,患者住院的报销方式为职工医保、居民医保。排除申请经济救助、大病报销比例较高的贫困户、同时具有商业医保、单药免疫治疗的患者。根据AJCC第8版对患者进行组织学分类及TNM分期。

患者的临床资料完整,在知情同意书上签字,所有调查对象的临床资料递交伦理委员会审核并获得批准。

1.2 联合免疫治疗策略的临床应用与随访管理 经主治医师的推荐,选择不同的免疫检查点抑制剂,具体为信迪利单抗[4]200 mg ivgtt d1 q3w,卡瑞利珠单抗[5]200 mg ivgtt d1 q3w,特瑞普利单抗[6]240 mg ivgtt d1 q3w,替雷利珠单抗[7]200 mg ivgtt d1 q3w,帕博利珠单抗[8]200 mg ivgtt d1 q3w,度伐利尤单抗[9]1 200 mg ivgtt d1 q3w。联合化疗、放疗、抗血管生成治疗的方案,因不同疾病而进行个体化选择。每3周治疗一周期,每6~8周进行一次疗效评估。复查频率为每2个月一次胸腹部CT检查,按照RECIST1.1标准进行疗效评估。如果基线评估时头颅MR结果为阴性,治疗期间患者无颅内症状,在评估时不常规行该检查。缓解率是完全缓解率与部分缓解率之和。疾病控制例数为完全缓解、部分缓解与病情稳定例数之和。PFS为从免疫检查点抑制剂开始治疗至疾病进展(PD)或死亡日期,或生存患者的末次随访日期和无进展的日期。总生存期(OS)为自开始使用免疫检查点抑制剂至因任何原因死亡的日期或至生存患者的末次随访日期。如果考虑PD时,可计划行更全面的影像学检查,包括PET-CT。由主治医师判断治疗的相关不良反应,参照CTC AE5.0标准、CSCO免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南,酌情减量或停药。末次随访日期为2021年12月31日。

1.3 统计分析 描述性统计报告为分类变量的频率和百分比,连续变量的中位数等。收集的数据包括年龄、性别、瘤种、组织学类型、免疫检查点抑制剂、不良反应、无病生存期,随访信息直至死亡或2021年12月31日。采用Kaplan-Meier法估计生存曲线,当P<0.05时,认为其具有统计学显著性;Pearson相关性分析费用、周期数与生存的相关性,以及不同生存期患者的平均费用、年平均递增费用。所有统计分析均采用SPSS26.0软件进行。

2 结果

2.1 患者临床特征 本研究纳入36例患者为对象。患者中位年龄为64岁(48~82岁);19例(52.7%)男性,17例(47.3%)女性;非小细胞肺癌6例,小细胞肺癌2例,鼻咽癌2例,胆管癌1例,恶性黑色素癌2例,肝癌1例,宫颈癌1例,淋巴瘤1例、肾盂癌1例、肾癌4例、食管癌10例、胃癌2例、胰腺癌2例、纵膈鳞癌1例;治疗方案:ICIs+化疗20例,ICIs+抗血管生成10例,ICIs+化放疗5例,ICIs+化疗+手术1例;ICIs初始治疗Line:一线13例,二线16例,多线(三线及之后)7例;ICIs总费用:<5万元10例,5~10万元12例,10~15万元4例,>15万元10例;ICIs来源:国产34例,进口2例;ICIs分类:PD-1单抗35例,PD-L1单抗1例。患者的临床特征见表1。

表1 患者的临床特征

2.2 疗效评估及不良事件

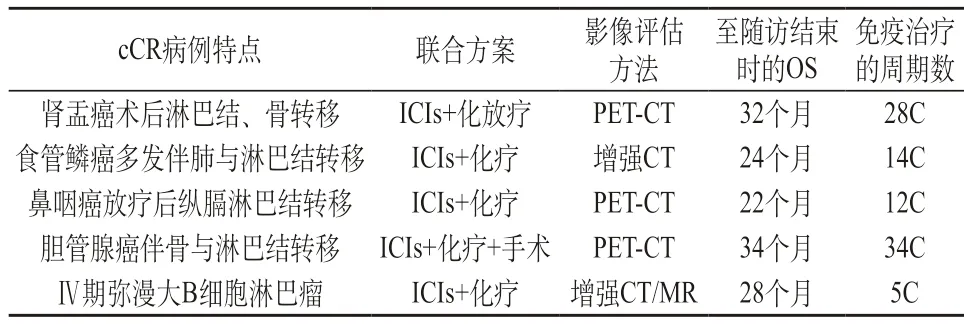

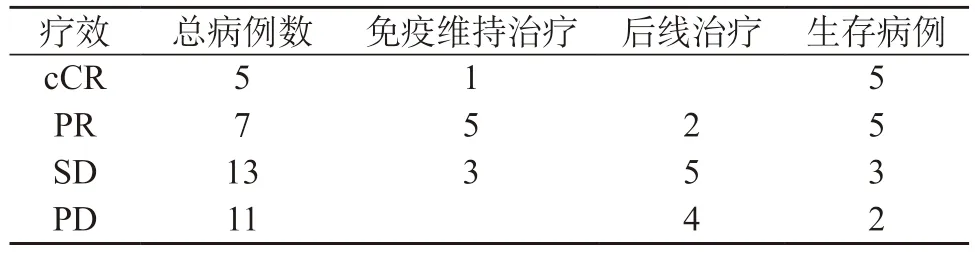

2.2.1 疗效评估 临床完全缓解(cCR)和部分缓解(PR)分别为5(13.9%)和7(19.4%)例,13例(36.1%)患者疾病稳定(SD),11例(30.6%)出现疾病进展(PD)。客观缓解率为33.3%,疾病控制率为69.4%。其中获得cCR的5例患者分别为肾盂癌术后多发淋巴结与骨转移、食管鳞癌伴多发肺与淋巴结转移、鼻咽癌放疗后纵膈淋巴结转移、胆管腺癌伴骨与多发淋巴结转移、Ⅳ期弥漫大B细胞淋巴瘤。见表2。

表2 临床完全缓解病例特征

2.2.2 免疫治疗相关不良事件 12例疾病进展患者、3例cCR均未观察到明显的免疫治疗相关不良反应。10例(3.2%)出现甲状腺功能减退,予以补充甲状腺素。9例出现皮肤毛细血管增生,经间断口服阿帕替尼后好转,未影响后续用药。有2例同时出现甲状腺功能减退与毛细血管增生。未观察到免疫性心肌炎、肝炎等严重并发症。

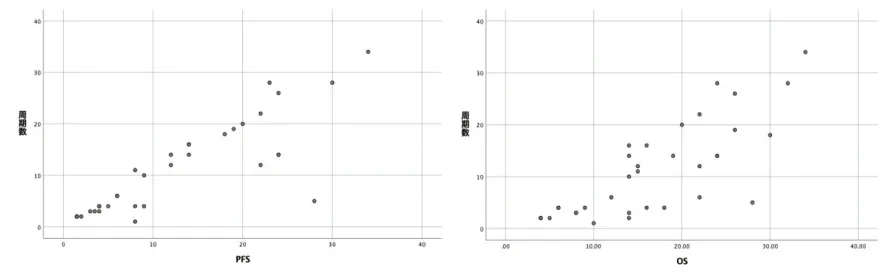

2.3 生存结局与费用 中位随访时间为15个月(4~34个月)。自开始接受免疫检查点抑制剂治疗,所有患者的中位PFS、OS分别为9、15个月,一线、二线及多线治疗相比,P>0.05,无显著统计学差异,但一线与后线治疗的OS曲线呈明显分离趋势。多变量分析结果显示,性别、联合治疗的方案对生存结局均无显著性影响,P>0.05。患者的平均费用约为10.1万元,费用最高超过20万元,最低费用约0.6万元。不同的医疗费用之间比较(P<0.001),提示免疫治疗的直接成本越高,PFS、OS越长(图1)。使用免疫检查点抑制剂的周期数越高,患者的费用也相应增加,分析该周期数与PFS、OS的相关性,两组数据的散点图(图2)基本呈线性关系,Pearson相关性分析结果:相关系数分别为:0.852、0.791,sig值均小于0.01。

图1 免疫治疗的直接成本与PFS、OS的关系(图①与图②为不同费用的PFS、OS,图③与图④为不同治疗Line的PFS、OS)

图2 周期数与PFS、OS数据的散点图

2.4 后续管理及成本效果分析 随访期间,有5例患者获得临床完全缓解,其中1例持续维持ICIs治疗,其余4例均已停止治疗。5例PR患者、3例SD患者获得长期生存,且均在接受ICIs维持治疗,2例PD患者在进展后换后线治疗,至随访结束时仍为生存状态。后续管理及生存情况的相关数据汇总于表3。至随访结束,cCR、PR、SD、PD患者使用ICIs治疗的平均费用分别为14.6万(8~25)、15.1万(0.6~28)、10.6万(2.8~20)、4.4万(1.2~8),中位PFS分别为28个月(22~34)、20个月(8~24)、9个月(5~24)、2个月(1.5~4),PR、SD、PD患者的中位OS分别为22个月(10~30)、16个月(9~26)、6个月(4~14)。见表4。<1年OS、1~2年OS、>2年OS患者使用ICIs治疗的平均费用分别为4.25万、11.25万、16.2万,平均费用依次递增7万元、4.95万元。

表3 后续治疗管理与生存(n)

表4 ICIs的成本及效果

3 讨论

免疫治疗在抗肿瘤治疗的历史进程中,其主要策略是加强免疫反应,比如癌症疫苗、过继性免疫治疗等;而免疫检测点抑制剂的原理是阻断免疫激活负性共刺激信号,如PD-1/PDL-1、CTLA-4、Tim-3和LAG-3等分子,特异性阻断这些抑制信号,促进肿瘤特异性CD8+T细胞的活化、增殖与细胞因子的分泌[10],使效应细胞恢复原来的生物学功能,及时清除肿瘤细胞。晚期多发或广泛转移性实体瘤患者,放化疗的疗效已达瓶颈,为提高患者生存而选择新药,但新药通常较为昂贵,所以患者的经济水平与支付意愿是现实治疗中的难点。

靶向PD-1/PD-L1的免疫检查点单抗在许多类型肿瘤的治疗中显示出令人鼓舞的疗效。越来越多的临床研究显示联合治疗具有更好的临床结局[8,11]。但与放疗、化疗、分子靶向药物、手术等如何联合、优化,尤其是在晚期癌症患者中,仍然没有定论,在不同的治疗领域、相同瘤种不同分期的疾病,以及最佳治疗周期等,均是有待进一步研究。临床试验中PD-1/PD-L1抑制剂的剂量多为固定剂量、使用至疾病进展。某研究中[12],经治患者使用纳武利尤单抗96周疗程,75%存活5年以上患者之后未接受过其他治疗,且5年时疾病仍未进展。研究显示[13]:与1年治疗相比,连续使用纳武利尤单抗可带来更好的生存获益,安全性可控。该研究是一项基于社区人群的非小细胞肺癌临床研究,更接近于真实世界数据,可为临床医师制订方案提供参考。本研究的方案借鉴已发布的临床研究、NCCN/CSCO指南等,其中一线13例、二线16例、7例为多线治疗;与ICIs联合的方案因病而异,ICIs联合化疗20例,ICIs联合抗血管生成治疗10例,ICIs联合化放疗5例,有1例为ICIs联合化疗及局部手术;与既往的报道类似[14],本文的客观缓解率为33.3%,疾病控制率为69.4%,5例获得cCR,其特点为淋巴结转移相对较多,内脏转移较少,无脑转移病例;5例PR、3例SD患者为带瘤生存,在接受ICIs治疗后出现长期、持久的反应,呈慢病状态;其中,一线联合免疫治疗与二线及多线相比,结果无显著统计学差异,原因可能是本文病例数较少,但生存分析显示出延长PFS的趋势,提示早期接受治疗,机体对治疗的反应更好、耐受性更佳。整体而言,免疫治疗相关的不良反应以甲减最为多见,定期监测甲状腺功能,适时给予药物对症治疗;毛细血管增生为卡瑞利珠单抗的特殊不良反应,口服阿帕替尼可拮抗该并发症;二者均未见影响后续用药,安全性可控。

新药研发过程中受惠的是入组志愿患者,发达国家有15%以上的癌症患者参与各类型临床研究,而我国则不到3%[15]。新药上市后现实世界患者面临的问题不仅仅是数据解读、指南推荐,更重要的是该抉择的经济效益比。卫生经济学评价从成本和效果两个方面,对既定方案进行比较、分析。直接医疗成本包括直接医疗费用、非医疗费用,间接成本是指因病导致的社会资源损失。本文仅讨论分析最为直观的自费药物总数目,即患者自接受方案起承担的ICIs费用。投入成本的结果可用效果、效益等评价。本文中获得有效疾病控制的患者平均ICIs治疗费用超过10万元,获得客观缓解的患者平均ICIs治疗费用约为15万元,其中有1例肺癌肉瘤患者仅使用一个周期的ICIs联合化疗,获得长达8个月的PFS,后因经济原因拒绝继续治疗。1年OS、1~2年OS、>2年OS患者使用ICIs治疗的平均费用,随着生存时间的延长,平均费用依次递增7万元、4.95万元,增幅下降与药物的慈善赠药政策有关。共有超过30%的患者愿意支付10万元以上,来延长生存、改善生活质量,但也增加部分患者的经济负担,不能代表整体患者的支付意愿。“以患者为中心,以临床价值为导向”是医药研发遵循的基本原则[15],药物是为人而生产,不是为追求利润而制造,但实践中企业成本回收、患者经济支出是个难以平衡的博弈。在国家大力支持基本医疗保险、医保纳入新药速度加快的前提下,可在一定程度上缓解该压力。关注疾病对患者的身心影响,尤其是对治疗的预期以及治疗所带来的经济负担,提高依从性,使疗效最大化并降低卫生资源损耗。

以免疫治疗为核心的基础上联合抗血管生成治疗、化疗、放疗、手术或介入治疗等方式已被临床接受,而围绕免疫治疗的卫生经济学评价,需要医院、公共卫生保健等部门从经济学的角度充分考虑最佳资源配置。但如何精准联合,最大限度地提高疗效、降低不良反应以及兼顾经济效益与医疗价值,需进一步研究。